hitler

Hitler não teve apoio da maioria dos alemães para chegar ao poder

Eleições de novembro de 1932 foram as últimas realmente livres e democráticas antes da ascensão do Partido Nazista ao poder

Cláudio Oliveira / Blog Horizontes Democráticos

Nas eleições de novembro de 1932, o Partido Nazista, de direita radical, obteve 33,09% dos votos. Ou seja, 66,9% dos alemães não votaram no partido de Adolf Hitler. Naquela eleição, quem obteve o maior número de votos foi a centro-esquerda, a esquerda e a centro-direita. Veja: Partido Social Democrata: 20,43%; Partido Comunista: 16,86%; Partido do Centro: 11,93%; Somados eles obtiveram 49,22% dos votos, mais votados, portanto, que o Partido Nazista. E o que aconteceu?

O Partido Comunista, de esquerda radical, negou-se a formar um governo com o Partido Social Democrata, de centro-esquerda, e o Partido de Centro, de centro-direita e tendência liberal-democrática, que já governavam a Alemanha.

Se o PC tivesse se somado ao PSD e ao Centro, esses três partidos teriam a maioria dos deputados do Parlamento e assim formado um gabinete para governar o país. Sem apoio do PC e sem conseguir a maioria, PSD e o Centro não conseguiram formar um governo e estabeleceu-se um impasse. Como a questão foi resolvida?

Um partido de direita chamado Partido Popular Nacional Alemão ficou em quinto lugar com 8,34% dos votos. Os líderes desse partido se aliaram ao Partido Nazista e convenceram o presidente da República, o marechal Paul von Hindenburg, a nomear Hitler como primeiro-ministro da Alemanha.

As eleições de novembro de 1932 foram as últimas eleições realmente livres e democráticas antes da ascensão do Partido Nazista ao poder.

Em fevereiro de 1933, a sede do Parlamento alemão, o Reichtag, sofreu um incêndio e os nazistas culparam os comunistas. Líderes do PC foram presos. Agitando a ameaça do “perigo vermelho” e defendendo a necessidade de ter uma maioria sólida e um governo forte, Hitler convenceu o presidente Hindenburg a convocar novas eleições para março de 1933.

Essas eleições já não foram consideradas democráticas, pois foram manipuladas pelos nazistas, agora no governo, e com forte repressão contra o PC, o PSD e o Partido do Centro. Mesmo assim, o Partido Nazista não conseguiu obter maioria. Teve 43,9% dos votos e precisou mais uma vez do apoio de outro partido de direita, o Partido Popular Nacional Alemão.

Em 21 de março de 1933, Hitler apresentou uma lei que lhe dava plenos poderes. Conseguiu o apoio do Partido Popular Nacional e do Partido de Centro, com o qual estabeleceu compromissos que nunca cumpriu.

O único partido que votou contra a concessão de plenos poderes a Hitler foi o Partido Social Democrata, uma vez que os deputados do Partido Comunista foram impedidos de votar. Também vários sociais-democratas foram impedidos de participar da votação

Assim, Hitler tornou-se ditador da Alemanha sem que o seu partido tivesse obtido a maioria dos votos dos eleitores alemães, apesar da poderosa máquina de propaganda nazista ter tentado impor a mentira de que ele representava a maioria do povo alemão.

A grande responsabilidade política pela vitória do Partido Nazista deve-se à elite empresarial e econômica da Alemanha que financiou as campanhas nazistas, bem como a setores da direita, inclusive da centro-direita, que emprestaram seu apoio para que Hitler fosse nomeado primeiro-ministro e posteriormente tivesse plenos poderes.

Parcela de responsabilidade cabe também aos partidos antinazistas que não foram capazes de construir alianças amplas, em especial ao Partido Comunista por seu sectarismo político ao não aceitar compor um governo com partidos democráticos como o PSD e o Centro, de católicos democratas-cristãos.

Conhecer a história é fundamental para evitar erros trágicos como foi a nomeação de Hitler como primeiro-ministro da Alemanha, o responsável pela Segunda Guerra Mundial, com milhões de mortos, dos quais cerca de 27 milhões foram cidadãos da antiga União Soviética e 6 milhões de judeus assassinados em campos de extermínio.

Fonte: Horizontes Democráticos

https://horizontesdemocraticos.com.br/hitler-nao-teve-apoio-da-maioria-dos-alemaes-para-chegar-ao-poder/

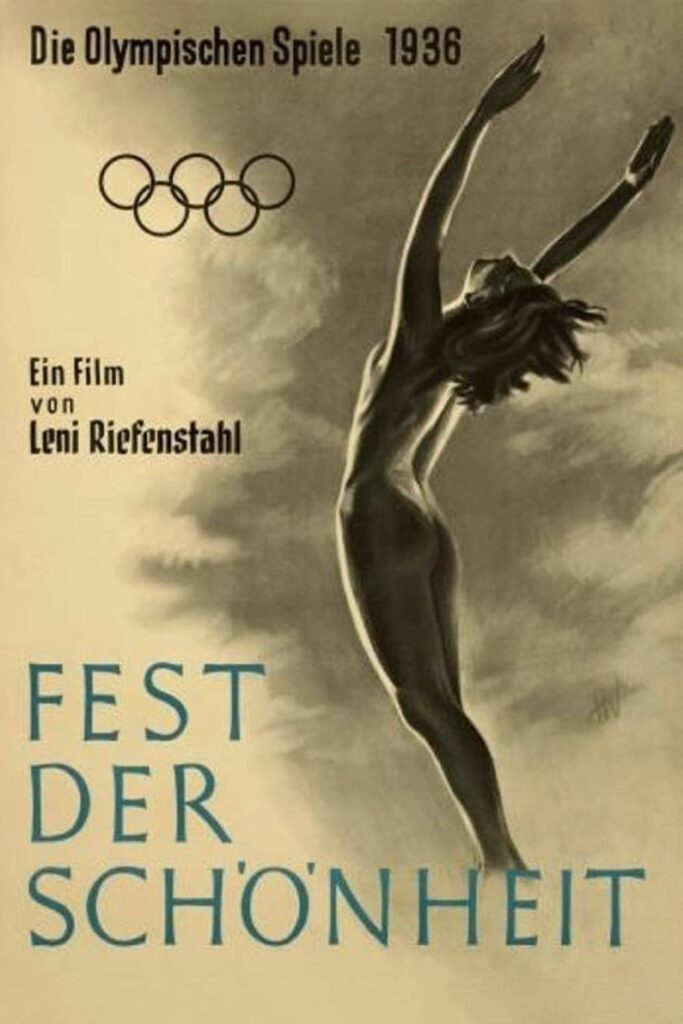

Conheça filme que registrou detalhes dos Jogos Olímpicos de Berlim

Em artigo na Política Democrática online de agosto, Lilia Lustosa se debruça sobre obra da alemã Leni Riefenstahl

Cleomar Almeida, da equipe FAP

A crítica de cinema Lilia Lustosa diz que um dos documentários esportivos de maior importância na história de filmes foi escrito, realizado e montado pela alemã Leni Riefenstahl entre 1936 e 1938, época em que o Partido Nazista comandava a Alemanha. Ela publicou análise sobre Olympia, em artigo na Política Democrática online de agosto (34ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília.

Veja, aqui, a versão flip da Política Democrática online de agosto (34ª edição)

“Trata-se de Olympia, documentário que registrou para a prosperidade os Jogos Olímpicos de Berlim, realizados em 1936 no neoclássico Estádio Olímpia, construído especificamente para o evento, um agigantado teatro greco-romano capaz de abrigar um público de até 100 mil espectadores”, escreve Lilia, na revista. A versão flip da publicação pode ser acessada, gratuitamente, no portal da entidade.

De acordo com Lilia, o estádio foi encomendado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), mas financiado pelo Ministério da Propaganda de Goebbels e pelo próprio Partido Nazista de Hitler, que sonhava com um filme-vitrine para o regime nacional-socialista, Olympia foi e é até hoje um filme controverso. Entrou para a História como um dos melhores documentários de todos os tempos.

“Isso porque o registro de Leni revolucionou a maneira de se filmar práticas desportivas, seu modelo sendo usado e repetido até hoje mundo afora”, diz a crítica de cinema. Segundo ela, havia múltiplas câmeras para os saltos ornamentais, valas cavadas na terra para colocar os olhos dos espectadores na altura das pernas dos competidores, câmera lenta para registrar com precisão cada parte do movimento, enquadramentos ousados e originais que mostraram como nunca os maiores atletas daquele 1936 em ação.

A diretora alemã, segundo o texto publicado na Política Democrática online de agosto, comandou com firmeza e talento uma equipe de 23 cinegrafistas, que tinham ordem para filmar todas as 129 modalidades presentes nos jogos, evitando assim perder qualquer possível quebra de recorde.

Confira, aqui, a relação de todos os autores da 34ª edição

A íntegra da análise da crítica de cinema pode ser conferida na versão flip da revista, disponibilizada no portal da entidade.

Os internautas também podem ler, na nova edição, entrevista exclusiva com a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), reportagem sobre escândalo das vacinas contra Covid-19 e artigos sobre política, economia, meio ambiente e cultura.

Compõem o conselho editorial da revista o diretor-geral da FAP, sociólogo e consultor do Senado, Caetano Araújo, o jornalista e escritor Francisco Almeida e o tradutor e ensaísta Luiz Sérgio Henriques. A Política Democrática online é dirigida pelo embaixador aposentado André Amado.

‘Mulher veio ao mundo para ser o que desejar’, diz escritora

Padre Antônio Vieira era atualíssimo, afirma historiador e jornalista

Oscilação do STF gera danos a processo político eleitoral, diz advogado

Refundação do Estado chileno pode ter complicações, diz historiador

‘Temperatura política deve se elevar durante este mês’, diz sociólogo

Ameaças de Bolsonaro podem inibir reanimação da economia

Política Democrática online: senadora participa de live sobre CPI da Covid-19

Doutora em meio ambiente defende superação de passivo de desmatamento

‘Bolsonaro está focado em fraudes eleitorais inexistentes’, diz pesquisador

Escândalo das vacinas mostra país fragilizado, diz reportagem da FAP

Política Democrática online: popularidade do governo segue declinante

‘Bolsonaro não vai conseguir reeleição”, diz Eliziane Gama

Clique aqui e veja todas as edições da revista Política Democrática online!

Yara Frateschi: O caso Stálin e o espantalho Arendt no Brasil de Bolsonaro

Não é de hoje que a autora de ‘As origens do totalitarismo’ causa desconforto, pois jamais aceitou o argumento de que os crimes dos governantes devem ser avaliados junto dos seus acertos

“O contraponto à santificação de Hitler, uma das atrofias ideológicas da experiência nazista, não está em simplificadamente considerá-lo um vilão, um carniceiro da própria revolução que ajudou a realizar. Seu devido lugar na história somente poderá ser encontrado se investigarmos os fatores objetivos e subjetivos que determinaram sua época, interpretando suas ações, acertos e erros, vitórias e derrotas, façanhas e vilanias como partes integradas do complexo processo de consolidação do primeiro Estado nazista, frente a inimigos poderosos e dispostos a destruir, por quaisquer meios, a nação fundada sob a liderança dos nacional-socialistas.”

- Caso Stálin: o papel da vilania na História

- A luta contra o esquecimento dos expurgos stalinistas

- Retrato do meu assassino

A não ser pela elegância da redação, a frase acima poderia ter sido escrita por um neonazista, dos que viemos a conhecer pelas redes sociais depois que Jair Bolsonaro tornou-se presidente do Brasil. Não demorou para descobrirmos que as extremas direitas de ontem e de hoje guardam semelhanças assustadoras. O que não sabíamos é que um exército de fãs se colocaria em marcha para salvar a reputação de Hitler, que, afinal, fez o que foi possível e necessário naquele contexto para levar a cabo um projeto de nação, mesmo que talvez tenha exagerado um pouco e cometido alguns crimes.

A verdade é que a frase acima não foi escrita por ninguém. Trata-se de uma corruptela produzida por mim de um excerto do artigo que Breno Altman e Jones Manoel publicaram no EL PAIS com o título “Caso Stálin: papel da vilania na história”. No lugar de “Hitler” lemos “Stálin”, no lugar de “experiência nazista”, “experiência soviética”.

O trecho original é o seguinte:

“O contraponto à santificação de Stálin, uma das atrofias ideológicas da experiência soviética, não está em simplificadamente considerá-lo um vilão, um carniceiro da própria revolução que ajudou a realizar. Seu devido lugar na história somente poderá ser encontrado se investigarmos os fatores objetivos e subjetivos que determinaram sua época, interpretando suas ações, acertos e erros, vitórias e derrotas, façanhas e vilanias como partes integradas do complexo processo de consolidação do primeiro Estado socialista, frente a inimigos poderosos e dispostos a destruir, por quaisquer meios, a nação fundada sob a liderança dos bolcheviques.”

Para Breno Altman e Jones Manoel, Stálin fez o que podia e o que foi preciso fazer naquele contexto para salvar o projeto socialista, mesmo que talvez tenha exagerado um pouco e cometido alguns crimes. É o mesmo argumento que temos ouvido de bocas neonazistas, como foi um dia o de Adolf Eichmann. Cada qual no seu campo ideológico, o raciocínio é o mesmo: meramente instrumental, como convém a quem não se rende ao “falso moralismo”, para usar uma expressão de Altman e Manoel.

Ao analisar o “Caso Stálin”, os autores sustentam que não devemos transformar os agentes em vilões ou heróis, mas sim avaliar as suas ações à luz do contexto histórico, social e político no qual estavam inseridos. Devemos avaliar as suas ações levando em consideração as classes beneficiadas e as classes prejudicadas por elas; os crimes devem ser “inseridos no processo histórico de suas existências, ao lado dos acertos e dos feitos de suas vidas”.

A estratégia de Altman e Manoel é antiga, adotada desde os tempos de Nero por todos os realistas que conhecemos, e consiste em acusar de “moralista” quem julga levando em conta um metro que não se dobra inteiramente às determinações das circunstâncias. E, claro, os “liberais” são os mais falsos de todos os moralistas da história do ocidente.

Hitler diria o mesmo.

Curioso notar que, para desconstruir a imagem do “vilão Stálin”, os autores optam por deslocar a vilania para O Liberal, que logo ganha corpo, nome e sobrenome: Hannah Arendt. Ao tentar fugir de uma suposta simplificação que operaria no binarismo vilão/herói, eles não tergiversam em produzir outra e criar um espantalho bem esquisito da autora de Sobre a revolução, que vai pelos ares com a menor rajada de vento:

“Para cumprir a tarefa que abraçou, [Losurdo] dedicou-se também a demonstrar como o falso moralismo do pensamento liberal, ungido ao patamar de ciência política pela filósofa alemã Hannah Arendt, ao redor do conceito de totalitarismo, é território pantanoso e irregular, sobre o qual as forças políticas e culturais se movem conforme seus objetivos de época.”

Não tivessem terceirizado a avaliação da filosofia arendtiana, Altman e Manoel teriam a chance de descobrir que, ao contrário do que diz o manual por eles adotado, Arendt foi uma crítica severa da tradição liberal. Assim como foi da tradição marxista. A potência do seu pensamento político repousa justamente na recusa em aderir ao Fla-Flu que, de um modo ou de outro, Altman e Manoel estão querendo recolocar em campo, nessa altura do campeonato (e sob o Governo de Jair Bolsonaro).

Embora orientados por projetos radicalmente diferentes, tanto liberais quanto marxistas sustentam, dizia Arendt, a ficção de uma sociedade sem conflitos, apaziguada, seja pela mão invisível do mercado, seja pela eliminação das opressões sucedânea da revolução comunista. Para circular teoricamente num campo entre esses dois extremos, Arendt dialogou criticamente com ambos, sem deixar de emprestar de cada um os elementos que poderiam servir de esteio para uma vida democrática (ou “republicana”, como ela preferia).

Do marxismo ela recusou o desprezo pelo direito e a expectativa de que a política se tornaria, um dia, prescindível. Do liberalismo ela recusou terminantemente o “homo economicus”, o individualismo, a liberdade negativa e o Estado mínimo, para defender a democracia participativa, a liberdade positiva, a cidadania ativa orientada para o público e não para o indivíduo. Moralista liberal esquisita essa Hannah Arendt, que foi buscar nos conselhos revolucionários —nas comunas e nos soviets— as experiências históricas que lhe serviram para criticar os limites estreitos dos modelos liberais.

Mas Altman e Manoel precisam de um espantalho para poder tirar de Stálin o manto de vilão. Por que Arendt? Porque ela colocou pedra enorme no sapato de uma parcela da esquerda revolucionária —sobretudo dos stalinistas (confessos ou não)— quando disse que o socialismo real soviético tinha assumido a feição de um regime totalitário. Arendt nunca assumiu discurso reacionário contra a Revolução Russa, ao contrário, comemorou o seu caráter popular e espontâneo. Muito diferente de uma liberal moralista, Arendt foi, isso sim, grande admiradora de Rosa Luxemburgo. O problema, para ela, não eram os soviets, mas o rumo que tomou o partido; não era o desejo popular de construir uma sociedade livre e liberta da dominação, mas a violência extrema de Stálin, a repressão, os massacres, os campos.

Não é de hoje que a autora de As origens do totalitarismo causa desconforto à esquerda de baixa densidade democrática, pois jamais aceitou o argumento de que os crimes dos governantes devem ser avaliados junto dos seus acertos, como defendem Manoel e Altman. Governantes governam, não cometem crimes contra o seu próprio povo, não assassinam, não confinam os indesejáveis em campos de concentração ou de trabalho forçado. Arendt gastou muita energia teórica para contestar o determinismo, travestido de contextualismo histórico, que tornaria Stálin (ou Hitler) um produto quase inevitável daquela correlação de forças. Aportada no Brasil, a estratégia de justificação adotada em “Caso Stálin” pode servir para transformar o golpe de 1964 em revolução, inevitável para conter a ameaça comunista.

Arendt começou a escrever Origens do totalitarismo em 1945 e finalizou a obra em 1949, pouco mais de quatro anos depois da derrota de Hitler e menos de quatro anos antes da morte de Stalin. É preciso admitir, como ela mesma fez, as falhas daquele estudo realizado ainda no calor da hora e com poucos arquivos à disposição, problema ainda não resolvido, infelizmente. Mas também é preciso admitir que Origens é um marco do pensamento politico do pós-guerra justamente por se dispor à tarefa dificílima de compreender os elementos históricos que antecederam e se cristalizaram no nazismo, de um lado, e no stalinismo, de outro. Com antecedentes tão diversos —eis o que perturbava Arendt— havia algo em comum entre os dois regimes: o campo e a produção em massa de cadáveres. Nem mesmo todos os problemas que venhamos a detectar em Origens e na própria filosofia política arendtiana— que não está além do bem e do mal —serão capazes de apagar esse fato histórico, a menos que venhamos a aderir ao mesmo tipo de negacionismo bolsonarista, que têm servido para relativizar os crimes cometidos durante a ditadura civil militar.

O argumento central de Breno Altman e Jones Manoel em “Caso Stálin” pode servir em um artigo sobre o “Caso Costa e Silva” ou sobre o “Caso Bolsonaro”. Estamos às vésperas de uma das eleições municipais mais importantes desde a redemocratização, que vai nos dar a dimensão real da atual potência do bolsonarismo. Custo a entender as razões que levam Altman e Manoel a relativizar os crimes de Stálin nesse e em qualquer contexto, mas sobretudo nesse. Somente uma esquerda de baixíssima densidade democrática —e muito pouco estratégica— viria a campo agora para menosprezar como “moralista” quem pensa que os direitos humanos não podem ser rifados, nem mesmo por uma boa causa. Ou estamos dispostos a relativizar que estamos sob o comando de um governo criminoso?

A “boa causa” é relativa às distintas utopias e visões de mundo e é bom lembrar que os bolsonaristas também têm as deles. O que não é relativo, de um ponto de vista normativo e democrático, é que o limite das ações dos governantes, em qualquer circunstância histórica, é dado pelos direitos humanos, uma invenção dos próprios seres humanos para se protegerem das arbitrariedades do poder instituído. Arendt traduzia essa exigência normativa na ideia de que todos devemos ter direito a ter direitos, da qual nos distanciamos cada vez mais desde a eleição de 2018. Se esse ideal é próprio de “liberais moralistas”, que se reorganizem as fileiras pois é nessa que eu quero entrar.

Yara Frateschi é professora livre docente do Departamento de Filosofia da Unicamp.

El País: O suicídio de Hitler e os 75 anos do tiro mais importante da Segunda Guerra Mundial

Morte do líder nazista em 30 de abril de 1945, confinado no bunker da Chancelaria de Berlim, significou na prática o fim do III Reich e permitiu encerrar o conflito na Europa

Jacinto Antón, do El País

Ninguém parece ter ouvido, naquele 30 de abril de 1945, pouco antes das 16h, o tiro mais importante da Segunda Guerra Mundial. Mas quando seus capangas abriram precavidamente a porta de seu apartamento para dar uma olhada, Hitler jazia em um sofá, morto com um buraco do tamanho de uma moeda pequena na têmpora direita. Por sua face corria um fio de sangue que tinha formado no tapete um charco das dimensões de um prato. Uma das mãos do líder nazista descansava sobre seu joelho com a palma virada para cima, e a outra pendia inerte. Junto ao pé direito de Hitler havia uma pistola Walther calibre 7,65 mm, a sua, com a qual disparou contra si mesmo, e ao lado do pé esquerdo outra, do mesmo modelo, mas de calibre 6,35 mm, sem usar. Hitler vestia a túnica do seu uniforme, uma camisa branca com gravata preta e calças pretas. No mesmo sofá estava sentada, também morta, envenenada com cianureto, sua esposa desde a véspera, Eva Braun, com as pernas encolhidas e os lábios apertados. O quarto tinha um intenso cheiro de pólvora. A notícia correu rapidamente pelo bunker da Chancelaria, de SS para SS: “Der Chef ist tot”, o Chefe está morto.

Tumba silenciada em Berlim

Excetuando rápidas saídas, Hitler estava encerrado no claustrofóbico recinto subterrâneo desde 15 de janeiro daquele ano, quando deixou seu quartel-general do oeste, o Adlehorst, em Ziegenberg, depois da catastrófica ofensiva nas Ardenas. O líder nazista tinha então apanhado seu trem pessoal para se dirigir a Berlim, de onde, como algum engraçadinho comentou, seria mais prático comandar a guerra, pois em breve seria possível se deslocar de lá tanto para a frente ocidental como para a oriental… de metrô. Hitler chegou de noite à sua capital, com as cortinas abaixadas e se dirigiu discretamente de carro —o ambiente não estava para banhos de massas— à Chancelaria do Reich, em meio a ruas desérticas cheias de ruínas, para se enclausurar definitivamente em seu bunker, uma labiríntica construção de dois andares situada sob o jardim do complexo, a suficiente profundidade e destinada originariamente a servir de refúgio antiaéreo.

O desconfinamento de Hitler três meses depois, pela via do suicídio, que completa 75 anos nesta quinta-feira, significou na prática o fim do seu regime —embora oficialmente o III Reich tenha continuado existindo, com seu designado sucessor, o almirante Doenitz, à frente— e abriu as portas à rendição da Alemanha em 8 de maio e ao fim da guerra na Europa. Nenhuma das duas coisas era possível sem que Hitler saísse de cena. Ele sabia disso fazia bastante tempo, e seu empenho em se aferrar ao poder a todo custo, com a luta já perdida, arrastando toda a Alemanha para uma última orgia de morte e destruição, é a demonstração final de seu caráter megalomaníaco e desumano. Que Hitler foi uma pessoa má não é novidade alguma, mas as alturas de perversidade que o líder nazista alcançou em sua última etapa são impressionantes.

Hitler não só demonstrou uma absoluta insensibilidade por seu próprio povo, prolongado seus sofrimentos enquanto pôde e tratando de levá-lo à aniquilação absoluta, como também atribuiu a derrota aos próprios alemães e os considerou indignos dele, e de sobreviver. Não haveria de se mostrar mais caridoso, certamente, com suas vítimas: em seu testamento —ditado na noite de 29 de abril a sua secretária, Traudl Junge—, uma autojustificação e uma tentativa de projetar seu ódio além de sua própria vida, não há nenhum vislumbre de arrependimento, reconhecimento de culpa ou compaixão, apenas uma reafirmação de todo o seu programa de violência e aversão, e até um presunçoso alarde de genocídio (no documento há uma clara alusão à Solução Final) que é de uma vilania repugnante. A única coisa boa que se pode dizer de Hitler é que naquele 30 de abril, com seu disparo, liberou o mundo de um ser infame.

No começo de 1945, nem a ofensiva das Ardenas nem os esforços por atirar mais carne à guerra através da Volkssturm —os soldados recrutados entre os muito idosos ou muito jovens para combaterem (morreram inutilmente mais de 175.000 membros dessas unidades)— tinham servido para reverter a situação de derrota em todas as frentes. Em quatro meses do ano anterior as forças armadas alemãs tinham perdido mais de um milhão de homens, a guerra aérea era quase unilateral, os submarinos já não podiam fazer nada… Claramente o fim se aproximava. Mas Hitler continuava confiando irracionalmente em que algo aconteceria. Por outro lado, no fundo estava consciente de que para ele não havia nenhuma saída. Em seu ideário não cabia a rendição, que equivalia a repetir a “punhalada pelas costas” de 1918. Toda sua carreira política tinha sido encaminhada para que não houvesse jamais outra capitulação “covarde”. Além disso, tinha consciência —como todos do seu entorno, inclusive, como se viu, Goering e Himmler— de que sua própria pessoa era o obstáculo para qualquer possível saída negociada da guerra. Tudo o que restava, como salienta Ian Kershaw em sua monumental e canônica biografia (Hitler – Um perfil do poder, Jorge Zahar Editor, 1993), era seu posto na história como um herói alemão derrubado pela fragilidade e a traição. Sabia também que os Aliados não o tratariam com flores caso se rendesse. Esperava-lhe uma forca ou algo pior, que o aterrorizava: que os soviéticos o exibissem, prisioneiro e humilhado, como um monstro de quermesse. Assim, para ele não havia pessoalmente nada em jogo. A aposta pelo tudo ou nada o levava irremediavelmente a um nada.

Teatro macabro

Muito já se escreveu sobre esse teatro macabro que foi a época final de Hitler no bunker, desde The last days of Hitler [“os últimos dias de Hitler”], de Hugh Trevor-Roper, a investigação do autor em 1945 por encomenda dos serviços secretos dos Aliados ocidentais para confirmar que o líder nazista tinha morrido em vez de fugido de submarino para a Argentina ou para uma base secreta na Antártida —a NKVD soviética fez sua própria pesquisa para Stálin, reunida no relatório Hitler – até Berlim 1945, a Queda, de Antony Beevor (Record, 2004). Mas talvez seja um filme, A queda (2004,) com Bruno Ganz, o que mais contribuiu para criar a imagem popular do como aquilo se deu. É preciso observar, como fez Beevor, que o filme, apesar de aparentemente fiel à história, apresenta alguns traços inquietantes, como a identificação que se cria pela lógica narrativa com personagens tão sinistros como a secretária Junge, mostrada com uma inocência irreal, ou com o médico e Obersturmbannführer das SS, Ernst-Günther Schenck, assim como a aura de solenidade que se imprime a algumas cenas que são sopa no mel para os neonazistas. A realidade no bunker, segundo Beevor e outros historiadores, era muito mais sórdida e vulgar, e não esteve isenta de humor negro.

Os cômodos de Hitler no bunker, um verdadeiro submarino de cimento, eram muito pequenos, e sua vida foi se tornando cada vez mais restrita, enquanto, lá embaixo, perdia-se a diferença entre o dia e a noite. Costumava se levantar ao meio-dia e ficava acordado até alta madrugada. Já estava muito deteriorado fisicamente, gasto, envelhecido e com tremores na mão esquerda. Reinava ao seu redor uma atmosfera de irrealidade. A notícia, em 12 de abril, da morte do presidente Roosevelt introduziu brevemente um raio de otimismo. Hitler tinha a remota esperança de que se abrisse um frente anticomunista com a incorporação da Alemanha. Mas em 16 de abril chegou a grande ofensiva soviética, com um milhão de soldados sob o comando de Zukov e Konev, e se afundou toda a frente do rio Oder: Berlim já estava na mira. No dia 20, o último aniversário de Hitler, que completava 56 anos, os tanques do Exército Vermelho já estavam nos subúrbios da cidade. Kershaw conta que a partir de então ligavam do bunker, aleatoriamente, para números da lista telefônica perguntando: “Desculpe, a senhora viu os russos?”. “Passaram por aqui faz meia hora, eram parte de um grupinho de 12 tanques”, lhes respondia a interlocutora do outro lado da linha. Isso se não atendesse alguém cantando Kalinka...

Eva Braun chegou para ficar, e os manda-chuvas nazistas foram cumprimentá-la, suplicando-lhe galantemente que se mantivesse a salvo em seu refúgio alpino, o que ela recusou. Depois foram partindo, a passo rápido. O Führer, após aplicar seu colírio de cocaína, um dos muitos remédios que tomava, subiu as escadas até o parque da Chancelaria do Reich para premiar 20 membros das Juventudes Hitleristas, alguns quase meninos, que tinham se destacado nas lutas na cidade. Acariciou-lhes as faces, deixando no ar uma imagem de pedófilo que é a única coisa que lhe faltava. Depois retornou às entranhas da terra, de onde não voltou a sair com vida. Naquela noite, Junge lhe ouviu dizer que já não acreditava na vitória. Houve uma festa noturna acima, à qual Hitler não compareceu, mas sim Eva Braun, que dançou animadamente —bom, o mais animadamente possível numa festa com um só disco e na companhia de Bormann. O fim da festa foi determinado por um ataque da artilharia soviética. Parece que havia um ambiente de febre erótica e lascívia entre os habitantes do bunker (quando Hitler ia dormir) digno de O porteiro da noite. Champanhe não faltava. E certamente nunca era cedo demais para que começassem as rodadas obrigatórias de vodca, kazachok e papasha.

Hitler parecia se aproximar de um ponto de ruptura e era cada vez mais imprevisível. Fanfarronava de que lutaria enquanto tivesse um só soldado às suas ordens e depois se suicidaria. Explodiu como nunca no dia 22 nessa famosa sessão informativa que aparece em A queda e na qual Ganz dá um espetáculo de interpretação. Foi quando soube que as tropas do SS-Obergruppenfürer Felix Steiner não haviam atacado. Durante meia hora gritou como um possesso. Depois desabou dando tudo por perdido e afirmando que já não tinha mais ordens para dar. O que deixou os militares estupefatos, pois quem iria dá-las senão ele. Hitler foi alternando nas próximas horas a autocompaixão, pessimismo e os pensamentos na posteridade e no lugar que ocuparia na história. Se soubesse se suicidaria da mesma forma, mas tinha ao seu lado Goebbels que tentava convencê-lo de que se as coisas não dessem certo (!) no máximo em cinco anos seria um personagem lendário e o nacional-socialismo alcançaria uma condição mítica. Enquanto isso, passavam pelo bunker as últimas visitas como se aquilo já fosse um velório: Speer, Hanna Reitsch, Von Greim... No recinto, com ambiente de juízo final, todo mundo falava da melhor maneira de se suicidar e trocavam cápsulas com veneno.

No dia 28 chegou a notícia de que Himmler havia feito uma oferta de rendição. É de impressionar sofrer uma traição de alguém como Himmler, e Hitler voltou a se encolerizar. Ficou tão irritado que mandou fuzilar seu próprio futuro concunhado, Fegelein (marido da irmã de Eva Braun, Gretl, que estava grávida), porque era o SS —dos próximos a Himmler— que tinha mais a mão. Na noite do 29 se casou com Eva Braun (sua irmã não foi madrinha) transformando-a na primeira-dama do Reich por algumas horas em um contrato matrimonial que tinha implícita a cláusula do suicídio. A relação de Hitler e sua amante (a quem uma vez presenteou premonitoriamente com um livro sobre as tumbas egípcias) vai além do alcance dessas linhas, mas era complicada. Não se sabe se a consumaram, evidentemente não era o melhor ambiente para uma noite de núpcias, às vésperas de se suicidarem. Hitler aproveitou a ocasião para ditar seu testamento. Finalizava o documento acreditando que de seu autossacrifício o nazismo renasceria e exortava a continuar lutando. Nomeou um governo sucessor com Doenitz no comando (como presidente do Reich e não como Führer) e foi descansar.

Hitler já havia enviado na frente, envenenando-os, seus cachorros, sua alsaciana Blondie que Kershaw afirmou Hitler amar mais do que qualquer ser humano “possivelmente" incluindo Eva Braun), e seus filhotes. Precisava se assegurar de que se suicidaria de maneira efetiva. Mas por fim optou pela pistola, que lhe pareceu mais marcial. Os acontecimentos se precipitavam, o líder nazista precisava se decidir de uma vez antes que os T-34 entrassem pela sala de estar. Planejou para após o almoço do dia 30. Era fundamental fazer seu cadáver desaparecer (Beevor acha, ainda que outros duvidem, que chegou a saber da humilhação do cadáver de seu amigo e aliado Mussolini na Praça Loreto de Milão, pendurado de cabeça para baixo com sua amante Claretta Petacci no 29). Para isso encarregou seu ajudante pessoal Otto Günsche de queimá-lo com Eva Braun, que iria junto, para o que pediu 200 litros de gasolina a seu chofer, Erich Kempka. Hitler fez sua refeição na primeira hora da tarde, como todos os dias, com suas secretárias e seu dietista (?) e depois se despediu de seu círculo íntimo, ato que também foi feito por Eva Braun. Depois os dois se retiraram ao estúdio de Hitler. Magda Goebbels, nazista fanática, que depois mataria seus seis filhos e se suicidaria com seu marido, pediu para ver o Führer e este concordou. Tentou convencê-lo a fugir. Hitler voltou ao escritório. Os íntimos de Hitler esperaram dez minutos na antessala em frente à porta. Então, o SS Linge, criado pessoal de Hitler, a abriu com reverência e acompanhado por Bormann deram uma olhada. Estava tudo acabado.

A morte de Hitler criou um vazio quase palpável no bunker, passando do ambiente de crepúsculo dos deuses ao de sauve qui peut, mais diretamente a fuga dos ratos. Foi como se todo mundo se desse conta da realidade. Era preciso dar um fim aos cadáveres o mais rápido possível, os russos não deveriam encontrar o Führer na poltrona. Envolveram os corpos em mantas —o de Hitler com a cabeça coberta— e os subiram, com muito menos cerimônia do que em A queda, ao jardim da Chancelaria, terminando o desconfinamento. Lá, a três metros da porta, entre um bombardeio soviético que dificultava a proteção, jogaram gasolina e queimaram os cadáveres. Os presentes, atabalhoadamente, ergueram os braços em um derradeiro “Heil Hitler!” enfumaçado. Muito se falou do destino dos restos. Parece que, ao contrário do que no caso dos senhores Goebbels, que tinham menos gasolina, não sobrou quase nada. Os pedaços carbonizados, que desmanchavam ao ser tocados com os pés, foram enterrados, de acordo com o depoimento de algum SS pouco respeitoso a essas alturas, com os de outros cadáveres. Posteriormente os agentes soviéticos encarregados da investigação do paradeiro de Hitler entregaram a Stálin o que puderam encontrar, basicamente a mandíbula do líder nazista, que colocaram em uma caixa de charutos. Mais tarde, ao que parece, foi encontrado um pedaço de osso parietal com um tiro, última evidência do disparo que acabou com uma vida de maldade e, por fim, com uma guerra que provocou 50 milhões de mortos.

El País: Raiva, medo, orgulho.... As emoções que movem a história

Ensaio analisa o papel dos indivíduos nos acontecimentos e dos sentimentos diante de decisões cruciais

É possível que a influência da economia sobre a história, assim como das demais ciências sociais e humanidades, seja o motivo de os historiadores às vezes se incomodarem com o papel que a personalidade e as emoções desempenham sobre os acontecimentos. Sou da opinião de que é preciso prestar atenção a ambos. Se na década de 1930 outra pessoa estivesse à frente da Alemanha que não fosse Hitler, esse homem ou mulher tivesse arriscado tudo em uma guerra contra a França e o Reino Unido, e depois contra a União Soviética e os Estados Unidos? Se o militarismo japonês não estivesse tão obcecado diante da ameaça de os Estados Unidos se tornarem fortes para que se pudesse derrotá-los, o Japão teria ido à guerra em 1941, quando ainda tinha chance de sair vencedor? O medo, o orgulho e a ira são emoções que proporcionam atitudes e decisões, tanto ou talvez mais do que o cálculo racional.

E isso nos leva a perguntas do tipo “E se...”. E se Hitler tivesse morrido em uma trincheira durante a Primeira Guerra Mundial? E se Winston Churchill tivesse sido mortalmente ferido quando um veículo o atropelou na Quinta Avenida nova-iorquina em 1931? Ou se Stálin tivesse morrido durante a operação de apendicite que sofreu em 1921? Podemos realmente analisar a história do século XX sem colocar esse tipo de personagens em algum lugar do relato? Chama a atenção que alguns historiadores, como Ian Kershaw ou Stephen Kotkin, que começaram pesquisando e escrevendo sobre os nazistas e sobre a sociedade soviética, tenham passado a escrever biografias dos dois homens que serviram de eixo para essas sociedades. Os especialistas em ciência política nunca se mostraram muito dispostos a considerar o papel desempenhado pelo indivíduo, mas já começam a aparecer artigos em suas revistas profissionais com títulos como “Elogiemos agora homens famosos: que volte à cena outra vez o estadista”.

Quando tentamos avaliar o impacto dos indivíduos ou dos fatos isolados na história estamos, apesar de não nos darmos conta, pensando em um desenlace alternativo ao que ocorreu. Vamos imaginar outro desfecho possível posterior àquela manhã de verão de junho de 1914 em Sarajevo. O herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, cometeu a besteira de visitar a cidade bósnia. Muitos nacionalistas sérvios, entre eles os que viviam na Bósnia, continuavam ainda indignados porque o império austro-húngaro tinha anexado a Bósnia, arrancando-a do império otomano, apenas seis anos antes. Sua província, acreditavam, pertencia à Sérvia. E em 28 de junho era um dia particularmente complicado para essa visita do arquiduque, uma vez que era a festa nacional sérvia, o dia em que o país comemorava a grande derrota sofrida na batalha de Kosovo. Também não ajudava o fato de que a segurança austríaca estivesse bem descuidada, apesar dos alertas sobre possíveis conspirações de grupos terroristas obscuros. Naquela manhã, vários homens jovens e decididos tinham se postado em toda a cidade, armados com pistolas e bombas, esperando o arquiduque. Um deles até tinha conseguido jogar um explosivo contra o cortejo em sua chegada, mas sem acertar ninguém. A polícia, por sua vez, tinha efetuado batidas atrás de possíveis assassinos, e os demais não tiveram coragem de agir. Só um — Gavrilo Princip — continuava cheio de energia, decidido a fazer algo. Princip primeiro deu voltas pela rua principal, junto ao rio, esperando chegar a oportunidade de cumprir sua missão, e acabou sentando-se para descansar junto a um famoso café da cidade. Suas oportunidades pareciam escassas, até que de repente apareceu o carro aberto do arquiduque: o motorista tinha errado o caminho e foi dar na ruazinha onde Princip tinha se postado. Ele se levantou e disparou à queima-roupa contra o casal imperialenquanto o motorista tentava dar marcha a ré. A morte do arquiduque se transformou na desculpa de que o Governo austríaco precisava para agir contra a Sérvia, submetendo-a ou destruindo-a. E isso, de sua parte, precipitou a decisão alemã de respaldar o império austro-húngaro, enquanto a Rússia fazia o mesmo com a Sérvia. Se aquele assassinato não tivesse sido cometido, teria sido muito pouco provável que a Europa fosse à guerra em 1914. Uma guerra mundial talvez nunca tivesse sido desencadeada. Nunca saberemos, mas podemos imaginar.

Quando tentamos avaliar o impacto dos indivíduos ou dos fatos isolados na história estamos pensando em um desenlace alternativo ao que ocorreu

As coisas que não aconteceram, os contrafactuais, são ferramentas muito úteis para a história porque nos ajudam a entender que uma única decisão ou ação produz consequências. Júlio César enfrentou seu próprio Governo quando decidiu cruzar o rio Rubicão com suas tropas e se dirigir a Roma no ano 49 a.C.. Esse rio delimitava a fronteira entre a província que ele governava e os territórios italianos regidos diretamente por Roma. Esse ato de Júlio César era considerado uma traição e era punível com a morte ou com o exílio. Mas ele triunfou, e isso representou a morte da República de Roma e o nascimento da Roma imperial. Em 1519, Hernán Cortés correu um risco quase inimaginável ao adentrar pelo México. Tinha 600 soldados, 15 cavaleiros e 15 canhões, e com isso iria enfrentar os reinos poderosos e bem armados do país. E se aqueles homens tivessem se unido contra o diminuto bando de invasores, em vez de se deixarem dividir e acabarem conquistados? Poderia ter sido muito possível que o México sobrevivesse como um Estado independente, assim como fez o Japão no período da Restauração Meiji, quando conseguiu se transformar para fazer frente aos estrangeiros. A história da América do Norte teria sido muito diferente caso tivesse existido uma potência indígena forte e independente.

As coisas que não aconteceram, os contrafactuais, são ferramentas muito úteis para entendermos que uma decisão produz consequências

Os contrafactuais servem para que tenhamos em mente que na história as contingências e os acidentes pesam. Mas, dito isso, também é preciso manejá-los com precaução. Se mudamos coisas demais do passado, as versões alternativas da história se tornam cada vez mais implausíveis. Tampouco podemos esperar que ocorresse o impensável, ou sequer o improvável. Com a história não podemos fazer aquilo ao que recorriam os antigos dramaturgos gregos para resolver as situações impossíveis: introduzir o deus ex machina. Nem podemos contar com que os personagens do passado pensem ou reajam de uma forma que não corresponde com seu caráter nem sua época. Por exemplo, querer que a rainha Elizabeth I da Inglaterra tivesse se comportado como uma feminista do século XXI. E quando tentamos entender por quê os personagens históricos fizeram o que fizeram, temos o dever de avaliar sempre que opções plausíveis, e próprias deles, tinham diante de si.