Feminismo

Dia de luta pelo fim da violência às mulheres, veja a origem da data e os desafios atuais

Gabriela Moncau*, Brasil de Fato

Estabelecido, desde 1981, como o dia internacional de luta pelo fim da violência contra as mulheres, o 25 de novembro traz à tona, neste Brasil de 2022, aspectos antagônicos sobre o tema.

As estatísticas reforçam, ano a ano, a gravidade e o tamanho do problema, que atravessa geografias e classes sociais. A cada hora, no Brasil, seis meninas ou adultas são estupradas e 26 mulheres são agredidas fisicamente.

Os números são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, que aponta ainda que, das 1.341 mulheres vítimas de feminicídio no ano passado, 65,6% foram mortas dentro de casa e 62% eram negras. Além disso, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), uma travesti ou mulher trans é morta no país a cada dois dias.

Ao mesmo tempo, conforme avalia Nalu Faria, psicóloga, feminista e ativista da Marcha Mundial de Mulheres (MMM), o país vive um momento em que se ampliam a denúncia e a consciência acerca do assunto.

“Saímos do silêncio e isso mostrou o quanto a violência é estendida em todos os espaços da sociedade: nas nossas casas e comunidades, mas também nas empresas, na política, em todos os lugares onde as mulheres buscam se colocar como sujeitos políticos autônomos”, descreve.

Reconhecida em todo o mundo, a luta contra a violência às mulheres tem feito crescer, na visão de Nalu, a consciência de que ela deve se dar para além dos debates sobre o que fazer com agressores. “É importante a gente olhar, sobretudo, para como erradicar as causas da violência”, opina.

A integrante da MMM entende que a “violência patriarcal” é uma dimensão de um “sistema imbricado de várias formas de opressão que combina o capitalismo, o racismo, o patriarcado, o colonialismo e a opressão da sexualidade”. Assim, ela não se manifesta só nos comportamentos individuais, mas nas relações e na própria maneira como a sociedade se estrutura.

“É uma violência que se instala a partir de uma sociedade de controle, poder e dominação. Então, quando tem o aumento dos controles, por exemplo, dos territórios - seja com as empresas transnacionais, com o extrativismo, com o agronegócio e tantas outras -, há um aumento da violência contra as mulheres”, ilustra Faria.

Por isso, defende, “nessa luta precisamos sempre combinar a denúncia desse modelo de opressão como um todo, a constituição de outras relações e muita” - Nalu faz uma pausa para reiterar - “muita auto-organização das mulheres”.

Violência autorizada

Tendo os arroubos misóginos do presidente Jair Bolsonaro (PL) como síntese caricata, Faria afirma que “existe um mandato patriarcal que autoriza os homens a serem violentos”.

Para Adriana Mezadri, do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), nos últimos quatro anos, o conservadorismo e o machismo foram legitimados institucionalmente, em um país cuja crise econômica e aumento da fome afeta, especialmente, as mulheres.

“Além da perda de renda, no campo vivemos a perda das políticas públicas. Há uma piora nas condições de soberania alimentar das famílias e comunidades. Isso gera a diminuição da autonomia econômica das mulheres e torna a violência mais escancarada”, diz Adriana.

O aumento da militarização e das armas de fogo legais no país também é citado pelas ativistas como pontos preocupantes no combate à violência sexista. Dados obtidos pelo Instituto Igarapé e Sou da Paz por meio da Lei de Acesso à Informação revelam que, durante o governo Bolsonaro, o número de armas de fogo registradas triplicou e chega atualmente a quase um milhão.

Os principais instrumentos usados nos feminicídios, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, são armas brancas (50%), seguido de armas de fogo (29,2%).

Na avaliação de Nalu Faria, não é coincidência que o eleitorado feminino tenha sido hegemonicamente crítico ao governo Bolsonaro e teve, portanto, um peso na sua derrota nas urnas. “Isso também é fruto da nossa luta e de um patamar de compreensão do que está em jogo para a gente ter uma vida livre de violência. E isso está conectado com ter uma vida digna”, opina.

Mezadri, do movimento de camponesas, defende que o atual desafio é “construir formas coletivas de combate à violência”: “Se uma mulher é violentada, eu também sou violentada. Então como nós, coletivamente, fazemos com que a violência não seja mais tolerável?”.

“Las Mariposas”: a origem do 25 de novembro

A data foi escolhida como uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, brutalmente assassinadas pelo regime de Rafael Trujillo, que promoveu uma sangrenta ditadura na República Dominicana entre 1930 e 1961.

As irmãs Mirabal, que ficaram conhecidas como “Las mariposas”, eram militantes contra a ditadura durante a década de 1950 e a grande comoção que houve quando foram mortas, em 25 de novembro de 1960, ajudou a desestruturar o regime. Pouco depois, em 1961, Trujillo – também conhecido como “el jefe” e cuja família chegou a ser dona de 70% das terras cultivadas do país - foi assassinado.

A história das irmãs Mirabal é retratada ou citada em diversos livros e filmes. Entre eles, o romance A festa do bode, de Vargas Llosa e o livro No tempo das borboletas, da jornalista Julia Álvarez. Este último se tornou um filme de mesmo nome, dirigido por Mariano Barroso.

“Se me matam, levantarei os braços do túmulo e serei mais forte”, teria dito Minerva Mirabal, sabendo dos riscos do seu engajamento no Movimento Revolucionário 14 de Junho. A promessa se cumpriu. Em 1981, alçando a história das três ativistas a símbolo da luta pelo fim da violência contra as mulheres, o 25 de novembro foi estabelecido durante o primeiro Encontro Feminista da América Latina e do Caribe, realizado em Bogotá, na Colômbia. Em 1999, a Assembleia Geral da ONU também incorporou a data internacional.

*Texto publicado originalmente no site Brasil de Fato

Revista online | Cotas de gênero na política: como avançar para garantir a participação das mulheres

Raquel Nascimento Dias*, especial para a revista Política Democrática online (48ª edição: outubro/2022)

Embora eu tenha uma linha político-ideológica que se aproxima da ativista feminista Bertha Luz, darei início a este artigo saudando Carlota Pereira de Queirós, a primeira mulher eleita deputada federal do Brasil pelo Estado de São Paulo. Seu discurso demonstrou a importância deste primeiro passo: “Além de representante feminina única nesta Assembleia, sou, como todos os que aqui se encontram, uma brasileira integrada nos destinos do seu país e identificada para sempre com os seus problemas”. (...). (TRE. 1934)

De lá para cá, são 88 anos de luta contínua para que nós mulheres possamos garantir a participação e equidade no exercício da cidadania. Inserida nisso está a Política de Ações Afirmativas - Cotas para Mulheres na Política - prevista na Emenda Constitucional nº 97/2017, também conhecida como Lei dos Partidos e que hoje conta com artigos que garantem vagas nas chapas montadas pelas agremiações, espaço proporcional nos tempo de tv, campanhas de incentivo à participação feminina na política e o fundo especial de campanha, formando uma rede de medidas que busca trazer diversidade e representatividade para o cenário do país.

Veja todos os artigos da edição 48 da revista Política Democrática online

A cota para mulheres na política é usada pela maioria dos países para reforçar a participação feminina nos espaços de poder. De 124 países, apenas 39 não têm essa ação afirmativa, o que demonstra que a busca por mais mulheres na política tem sido uma preocupação do mundo todo, reforçando a ideia de que o direito à participação política se constitui em um direito fundamental.

No Brasil, somos 52,65% da parcela votante e, apesar de sermos maioria, ainda temos um caminho duro para percorrer e, por isso mesmo, temos no país algumas políticas afirmativas que promovem o avanço da participação feminina.

Para vencer a sub-representatividade, a Justiça Eleitoral tem sido cada vez mais dura com os que descumprem ou tentam burlar as regras. Exemplo disso foi o caso em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou por fraude na cota de gênero uma chapa inteira de vereadores do Partido Republicanos de Itambé (PE). Casos assim já ocorreram por todo o país e tem sido importante para que as legendas compreendam a importância pela busca por lideranças femininas para a disputa eleitoral

O caminho para avançar na participação feminina efetiva é mudança de comportamento social, e isso leva tempo. Segundo a Agência Senado, dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nas eleições de 2022 informam: “As candidaturas femininas bateram recorde este ano, com 33,3% dos registros nas esferas federal, estadual e distrital. As mulheres representam 53% do eleitorado do país, o que corresponde a 82 milhões de votantes. Apesar disso, elas ocupam apenas 17,28% das cadeiras no Senado. Especialistas defendem o aperfeiçoamento da legislação para garantir a participação feminina na política”.

Abaixo, confira galeria de fotos:

Apesar do avanço, estudos apontam que a tendência é que o crescimento diminua, e um dos principais fatores seria a dificuldade de financiamento. Candidaturas masculinas têm maior facilidade de financiamento fora do fundo especial, demonstrando que não há uma priorização de candidaturas femininas dentro dos partidos. Porém, temos um mecanismo fundamental e pouco visualizado na luta pela participação das mulheres na política, que são as Secretarias de Mulheres mantidas pelas agremiações partidárias para promover, incentivar e, principalmente, preparar essa parcela da população para sua efetiva participação.

Contudo, essa mudança de paradigmas requer também uma mudança na cultura política que ainda vê as mulheres apenas como complemento e não como construtoras dos projetos políticos. Ainda se reserva a nós o papel de vices, ainda atuamos pouco na hora da construção das chapas eleitorais. Muitas de nós ainda figuram no papel de mãe ou esposa de políticos inelegíveis que usam nossa imagem para manter seus eleitores. Ainda levamos a alcunha de sermos laranjas, apesar de os homens laranja existirem no sistema político de forma naturalizada.

Estamos avançando em todo o mundo, mas ainda temos muito a fazer como sociedade para que a equidade seja alcançada quando o assunto é nossa participação efetiva na política.

Sobre a autora

*Raquel Nascimento Dias é ativista social e Gestora Pública. Atualmente Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de Cascavel/Ceará e Diretora Pedagógica e de Articulação Social da Plataforma Àwúre Educa e Membra do Comitê Técnico do GT Povos Tradicionais do MPT.

** O artigo foi produzido para publicação na revista Política Democrática online de outubro de 2022 (48ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na revista Política Democrática online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não reflete, necessariamente, as opiniões da publicação.

Leia também

Revista online | Mercado informal e a recuperação fiscal

Revista online | Quilombos Urbanos: Identidade, resistência, memória e patrimônio

Revista online | E agora, Darcy?

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online

Ministra alemã defende que União Europeia sancione o Irã

DW Made for minds*

A ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, defendeu neste domingo (09/10) que a União Europeia (UE) aplique um conjunto de sanções ao Irã, perante os recentes casos de repressão a manifestantes pacíficos. Entre as medidas defendidas por Baerbock estão a proibição da entrada no bloco europeu de cidadãos responsáveis pela repressão e o congelamento dos respetivos bens nos 27 Estados-membros.

"Vamos garantir que a UE imponha proibições à entrada dos responsáveis pela repressão brutal e congele os seus bens na UE", afirmou em entrevista ao jornal alemão Bild am Sonntag.

"Qualquer um que espanca mulheres e meninas nas ruas, sequestre pessoas que não querem nada mais além de viver em liberdade, está do lado errado da história", disse a ministra.

Uma onda de protestos tomou conta do Irã e se espalhou pelo mundo há quase quatro semanas, quando veio à tona a morte de Mahsa Amini. Detida em 13 de setembro pela polícia da moralidade em Teerã por ter infringido o estrito código de vestimenta, em particular o uso do véu, a jovem de 22 anos morreu três dias depois em um hospital.

Ativistas da oposição e a família da jovem afirmaram que ela foi ferida na cabeça durante a detenção. As autoridades iranianas negam e alegam que a morte foi provocada por sequelas de uma doença.

Apesar da repressão do governo, os protestos liderados por mulheres contra a morte de Mahsa prosseguem. Pelo menos 185 pessoas foram mortas, incluindo várias crianças, disse neste domingo a ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega.

Relatos de jovens que morreram após protestarem se espalham cada vez mais. De acordo com mulheres iranianas, o governo de Teerã estaria tentando encobrir as mortes.

Na quinta-feira, legisladores da União Europeia aprovaram uma resolução, através da qual são pedidas sanções contra os responsáveis pela morte de Amini.

Ainda em setembro, os Estados Unidos impuseram sanções à chamada polícia da moral do Irã, acusada de "abuso e violência contra mulheres iranianas".

Irã realiza reunião de crise

Líderes políticos do Irã realizaram uma reunião de crise neste domingo, com a participação do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, do presidente do Parlamento e o chefe do Judiciário.

Pelo menos dois membros da Basijis, a milícia paramilitar leal ao regime iraniano, foram mortos em confrontos recentes entre forças de segurança e manifestantes. Um balanço oficial fala em ao menos 12 mortos entre as forças de segurança desde o começo dos protestos.

A reunião ocorreu depois que pelo menos dois manifestantes foram mortos no sábado em uma cidade de maioria curda no norte do Irã, de acordo com relatórios da Rede de Direitos Humanos do Curdistão, com sede na França, e da Organização Hengaw para Direitos Humanos, da Noruega.

"As forças de segurança estão atirando nos manifestantes em Sanandaj e Saqqez", disse a Hengaw no sábado, acrescentando que a tropa de choque também estava usando gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.

Hackers assumem noticiário

No sábado à noite, a emissora estatal do Irã foi hackeada. A imagem de uma máscara apareceu na tela, seguida por uma foto do aiatolá Khamenei com chamas ao seu redor. "O sangue de nossos jovens está em suas mãos", dizia uma mensagem na tela.

O ataque foi reivindicado pelo grupo Edalat-e Ali (Justiça de Ali), que também apelou em uma mensagem: "Junte-se a nós e levante-se". Também foram exibidas imagens de Mahsa Amini e de três outras pessoas mortas durante os protestos.

le (Lusa, Reuters, AFP, DPA)

*Texto publicado originalmente na DW For minds

Mulheres na berlinda: a violência política de gênero e o alcance dos casos no Brasil

Cristiane Sampaio*, Brasil de Fato

Elas passam toda a vida lutando contra o silenciamento de suas vozes; batalham por igualdade de tratamento nos diferentes espaços de convivência pessoal, pública e profissional; resistem à violência multifacetada do mundo ao redor; superam barreiras internas do ambiente político-partidário para conquistar espaços de liderança e, pasmem, mesmo depois de vencidas todas essas etapas, as mulheres que atuam em frentes de poder convivem ainda com outra chaga: a violência política de gênero.

O roteiro acima descreve a realidade que – não só de hoje, mas especialmente de forma mais evidente nos temos atuais – marca a trajetória de uma série de personagens femininas cuja atuação política é alvo de ataques contra a sua liberdade de incidência no mundo. No xadrez da política, seja ele local ou nacional, é costumeiramente reservado a elas o espaço de maior vulnerabilidade no jogo, e o problema se intensifica conforme avançam o conservadorismo e a cultura do ódio no país.

Um levantamento recente organizado pelo Psol sobre integrantes do partido que viraram alvo desse tipo de ataque cita os 34 casos mais emblemáticos de membros que foram colocados nessa berlinda. Ao longo de 18 páginas, o documento menciona situações registradas entre março de 2017 e julho de 2022. Enquanto no primeiro ano o partido registra três ocorrências, em 2021 foram nove, mesma quantidade já registrada até o mês passado.

O dossiê aponta casos como os que envolveram o ex-deputado federal Jean Willys e o atual candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (ex-Psol e hoje PSB), mas o rol deixa claro, pelo perfil das situações, que o destino principal desse tipo de violência continuam sendo elas, as mulheres. Dos 34 casos notificados pela sigla, cinco atingiram homens, enquanto 29 tiveram como alvo as mulheres, sendo seis delas mulheres trans.

As ocorrências vão desde xingamentos, passando por ameaças de estupro e morte até o assassinato de fato, como ocorreu em 2018 com a vereadora carioca Marielle Franco, o caso mais lembrado na memória traumática do Psol. A parlamentar foi morta junto com o motorista Anderson Gomes e depois de ter sofrido uma série de ataques por conta da atuação política que tinha, pautada em bandeiras como a igualdade de gênero, a igualdade social e o combate ao racismo.

Este último tema, inclusive, tem destaque entre os casos levantados pelo Psol no dossiê, que relata variadas situações de ofensas racistas às militantes atingidas. A professora Maíra Kubik, do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA), aponta que mulheres de esquerda tendem a ser o destino predileto de quem pratica a violência política por conta do ideário professado pelo segmento.

“Historicamente, são as mulheres de esquerda que estão mais próximas do movimento feminista. Elas trazem, pra esfera pública e pra política institucional, tanto no Legislativo quanto no Executivo, pautas que dizem respeito à autonomia, à liberdade, à expansão dos direitos das mulheres, e isso incomoda muito os conservadores.”

Para dar conta dos casos que se multiplicam pelo país, o Psol chegou a criar a chamada Secretaria de Segurança Militante. Fundado em 2004 a partir de divergências ocorridas no seio do PT, o partido se considera a sigla mais atacada desde a redemocratização do país em termos de violência política de gênero.

“Isso tem a ver com o fato de que hoje isso é uma prática principalmente de bolsonaristas, e as parlamentares do Psol têm uma agenda frontalmente contrária ao que é a política bolsonarista. Então, é isto: acabamos sendo vistas como inimigas e, consequentemente, alvo desses que pregam o discurso de ódio”, atribui a líder da bancada da sigla na Câmara dos Deputados, Sâmia Bomfim (SP).

O material compilado pelo Psol foi encaminhado a diversas instituições. Entre elas, receberam o dossiê o Supremo Tribunal Federal (STF), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) e as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado.

O partido também enviou o documento para as presidências das Comissões de Direitos Humanos do Congresso, bem como para a Organização das Nações Unidas (ONU) e para a Organização dos Estados Americanos (OEA).

"“A gente já procurou todas as instituições possíveis, apresentando o nosso relatório e colocando sugestões que poderiam ser adotadas, mas acho que precisa é de punição exemplar", defende Sãmia Bomfim / Câmara dos Deputados

2018-2022

Vereadora na cidade de São Paulo (SP) e atual candidata a deputada federal, a mulher trans Erika Hilton (Psol) relata que percebe uma piora no problema entre os anos de 2018 e 2022, ambos períodos de pleito presidencial. Quatro anos atrás uma parte da população brasileira assistiu atônita à eleição do ex-capitão Jair Bolsonaro (então filiado ao PSL e hoje ao PL).

A chegada dele ao posto mais importante do país veio depois de uma intensa e polarizada disputa que colocou em lados opostos os apoiadores do político ultraconservador e uma massa de eleitores que optaram por um caminho mais democrático e progressista.

De lá pra cá, o país virou palco de uma avalanche de fatos que envolveram ataques a mulheres, a pessoas negras, à população LGBTQIA+, entre outros grupos de maior vulnerabilidade social. No atual cenário, o ex-capitão continua polarizando o jogo eleitoral, desta vez tendo como principal opositor o ex-presidente Lula (PT), que tem arregimentado em torno de si um conjunto de apoiadores de diferentes colorações político-partidárias.

“A disputa agora está mais acirrada. Esta eleição é histórica. É uma das mais importantes da República brasileira, tem muitos grupos de ódio colocados nessa disputa e eles se organizam através dos ataques, ameaças, tentativas de boicote. Isso é um estímulo colocado pelo processo vigente no país, que é o ódio, a intolerância, a não permissão de um terreno de debate de ideias”, avalia Erika.

Com perfil insubordinado, Erika Hilton transpôe barreiras, destaca-se pelo pioneirismo e foi a mulher mais bem votada em 2020 na Câmara Municipal de São Paulo / AFP

Primeira mulher transgênero a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, Hilton obteve mais de 50 mil votos na eleição de 2020, o que lhe rendeu o título de mulher mais bem votada e sexta candidata com mais votos no ranking da capital paulista. Passada a euforia resultante da vitória, não demorou muito para que o fantasma da violência política batesse à porta da parlamentar: em janeiro de 2021, ainda o primeiro mês de mandato, Erika ajuizou uma ação contra 50 pessoas suspeitas de lhe proferirem ameaças transfóbicas e racistas no ambiente da internet.

O material organizado pela defesa da vereadora incluía expressões ofensivas como “ser desprezível”, “raça imunda”, “vagabunda”, “jumenta”, “traveco” e apontamentos de que o cabelo da parlamentar servia “pra tirar ferrugem de ferro”. Depois disso, o mandato teve que acionar a Guarda Civil Metropolitana e Erika passou a andar escoltada por segurança particular. Agora, ela olha para o cenário de 2022 com preocupação.

“Acho que essa violência tende a aumentar ainda mais e por isso acho que temos que contar com observadores internacionais, clamar pelos países vizinhos pra que tenhamos um processo eleitoral com segurança, porque eu temo pelas nossas vidas ao fazermos campanha política no Brasil este ano”, desabafa.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições brasileiras são acompanhadas por convidados internacionais desde 2016, mas este ano, de forma pioneira, o pleito contará ainda com sete missões estrangeiras.

Estas últimas consistem em uma tarefa entregue a instituições ou organismos de fora do país que tenham expertise no assunto. Elas têm autonomia para conversar com atores da sociedade civil e da imprensa, acompanhar seções de votações, entre outras coisas.

Raio de alcance

O problema da violência política de gênero não se resume às integrantes do Psol, abarcando uma gama de mulheres de outras legendas e grupos. A vereadora de Fortaleza Larissa Gaspar (PT) é um exemplo disso. Ela chegou a ser ameaçada de morte pelas redes sociais em meados do ano passado, após a aprovação de uma lei de sua autoria que proíbe a utilização de fogos barulhentos na cidade.

A tentativa de intimidação recaiu ainda sobre a família da parlamentar, também ameaçada de morte. O acusado chegou a dizer inclusive que os assassinatos já estariam encomendados a uma organização criminosa. Após o mandato denunciar o caso às autoridades, a inteligência da Polícia Civil do Ceará localizou o acusado no mesmo dia. Ele foi preso e atualmente responde a um processo na Justiça.

“A gente fica se perguntando: 'Se eu fosse um homem, será que ele teria essa mesma postura?' Eu imagino que não. A gente sente como uma tentativa de silenciamento da luta das mulheres, principalmente de alguma iniciativa que tem uma repercussão pública muito forte, e aí alguém se acha no direito de silenciar essa causa e essa luta”, desabafa Larissa.

Larissa Gaspar e família entraram na mira de criminoso que os ameaçou de morte em Fortaleza (CE) / Câmara Municipal de Fortaleza/Arquivo

Mulheres que atuam politicamente em outros espectros ideológicos também se tornam alvo desse tipo de agressão. É o caso da deputada federal Rosângela Gomes (Republicanos – RJ), autora da legislação que trata do combate à violência e à discriminação político-eleitorais contra a mulher. Batizada de Lei nº 14.192/2021, a norma completou um ano recentemente, no último dia 4.

A parlamentar conta que a proposta nasceu a partir de sua própria experiência na política, iniciada com um mandato de vereadora em Nova Iguaçu (RJ). Em um seminário realizado em junho deste ano pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados para discutir o tema, a deputada fez um desabafo, afirmando que adentrou o ambiente político “com muita dificuldade”.

“Enfrentei muitas humilhações, a ponto de ser chamada de ‘macaca’, ‘analfabeta’. Sofri muita violência na política, porque eu tenho vários adjetivos. Além de ser mulher, pobre, periférica, negra, evangélica, paguei um preço alto, mas permaneci.”

Na última década, país se tornou palco de frequentes protestos envolvendo mulheres que levam pauta feminista às ruas / Mídia Ninja

A lei enquadra a violência política contra a mulher como “toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir” os seus direitos políticos. O conceito também abrange “qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo”.

A legislação prevê pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa, com a possibilidade de ampliação da penalidade em alguns casos específicos, como é o caso de infrações que atingem gestantes, idosas e mulheres com deficiência.

Campanha

Em 2019, a Câmara dos Deputados lançou a campanha “Violência Política de Gênero – Uma letra muda todo o contexto”, que foi reeditada até aqui. Segundo explica a assessora técnica da Secretaria da Mulher da Casa, Danielle Gruneich, o objetivo é esclarecer o público feminino a respeito do conceito.

“Práticas que poderiam ser vistas como comuns não são comuns e não são normais. São práticas violentas contra a mulher. Na política a gente identifica muito isso, mas existe uma dificuldade da mulher de identificar que aquilo é uma prática violenta. Então, a campanha serve como um esclarecimento, porque a violência contra a mulher é uma violência contra a democracia.”

Violência política ganha expressão máxima com casos de assassinato; mulheres denunciam sistematicamente contexto que leva ao feminicídio / Mídia Ninja

Desde 2013 a Procuradoria da Mulher na Câmara recebe denúncias de agressões contra o segmento e foram registradas 150 ocorrências entre agosto daquele ano e setembro de 2021. Dessas, seis foram de violência política. Danielle Gruneich afirma que o número é baixo porque atualmente os canais de atendimento à mulher para esse tipo de situação são vastos e se multiplicam pelo país, o que gera uma pulverização dos dados. As estatísticas ainda não são unificadas.

Nos últimos meses, por exemplo, o Ministério Público Federal (MPF) criou um formulário específico para esse tipo de denúncia na Ouvidoria Nacional. O mesmo ocorreu com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Além disso, foram criadas ouvidorias com esse fim no TSE e no CNJ.

O foco dessas vias de atendimento é computar os casos e dar o encaminhamento cabível a cada demanda. “Você tem um conjunto de canais de entrada e, obviamente, tem ainda a possibilidade de a mulher ir a uma delegacia abrir uma ocorrência policial”, acrescenta a assessora técnica.

Caminhos

Apesar do avanço que representa a nova norma, parlamentares e outras representantes têm cobrado publicamente uma aplicação mais efetiva da lei, que ainda é desconhecida por boa parte da população, por exemplo. De outro lado, discute-se também a necessidade de se diminuir ou, no plano ideal, dizimar o problema.

Entre as diferentes fontes ouvidas pela reportagem, é unânime o entendimento de que a cura do mal é complexa e por isso exige medidas profundas. Para Sâmia Bomfim, por exemplo, é preciso haver penalização concreta dos infratores.

“A gente já procurou todas as instituições possíveis, apresentando o nosso relatório e colocando sugestões que poderiam ser adotadas. Mas, sinceramente, acho que precisa é de punição exemplar. Vejam o caso da Marielle. Não é exagero dizer que, se ele não for solucionado, esse clima de naturalização do ódio e da violência política contra as mulheres vai seguir se perpetuando porque os caras vão pensar ‘bom, assassinaram uma vereadora e nada foi feito, então, seguiremos’.”

Assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco já havia recebido uma série de ataques e ameaças antes de morrer / Foto: Bárbara Dias/Fotoguerrilha

Para a pesquisadora Maíra Kubik, a solução passa pelas instituições, mas também carece de providências de outra natureza. Ela comemora a lei que enquadra a violência política de gênero, mas defende iniciativas de caráter estrutural, como uma reforma política substancial que seja capaz de garantir um acesso mais democrático das mulheres ao Poder Legislativo e a qualificação da educação.

A professora analisa que o país não tem investido nos debates educativos da forma como deveria e critica, por exemplo, a retirada das diretrizes de gênero do último Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado em 2014 e vigente até o ano de 2024. A meta foi questionada por setores conservadores que consideraram a iniciativa inadequada ao ambiente escolar.

“Fizeram um discurso de pânico moral que foi ativado na sociedade brasileira dizendo, por meio de uma fake news, que crianças seriam supostamente ‘transformadas em homossexuais’ se houvesse diretrizes de gênero no PNE quando, na verdade, o que se propunha era conscientizar as crianças desde cedo para justamente não haver violência de gênero. Nós precisamos educar crianças com base em iniciativas estruturais”, encerra Maíra Kubik.

*Texto publicado originalmente em Brasil de Fato.

Revista online | Veja lista de autores da edição 44 (junho/2022)

*Carlos Melo é o entrevistado especial da edição 44 da revista Política Democrática online. Cientista político e professor senior fellow do Insper.

*Paolo Soldini é o autor do artigo O que nos dizem aquelas tatuagens nazistas do batalhão Azov. Jornalista do histórico L’Unità e, também, de Il Riformista e da Radio Tre Rai.

*Luiz Sérgio Henriques é o tradutor do artigo O que nos dizem aquelas tatuagens nazistas do batalhão Azov. Tradutor e ensaísta, ele escreve mensalmente na seção Espaço Aberto.

*Benito Salomão é autor do artigo Voltaremos a Crescer? Economista chefe da Gladius Research e doutor em Economia pelo Programa de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia (PPGE-UFU).

*Rodrigo Augusto Prando é autor do artigo Cenário eleitoral e guerras de narrativas. Professor e pesquisador. Graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

*Maria Auxiliadora Lopes é autora do artigo As implicações da educação domiciliar. Pedagoga, ex-consultora da Unesco e ex-diretora do Departamento de Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino, da Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação (MEC). Também foi coordenadora da Coordenação Geral de Diversidade e Inclusão Educacional do Departamento de Educação para Diversidade e Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC.

*Priscilla Kitty Lima da Costa Pinto, conhecida como Kitty Lima, é autora do artigo Apoie mulheres. Natural de Aracaju (SE). Vegetariana desde os 5 anos e protetora dos animais desde então, fundou a ONG Anjos, há 10 anos, com o objetivo de salvar vidas de animais em sofrimento.

Em 2016, quase sem recursos, foi eleita vereadora de Aracaju com 4925 votos. Em sua atuação, chamou atenção da sociedade sergipana ao levantar pela primeira vez na história o debate do direito animal em Sergipe. Este fato a levou a ser eleita deputada estadual, em 2018, mantendo sua atuação imperativa em defesa dos animais e dos direitos da mulher e das minorias.

*Cácia Pimentel é autora do artigo O que o Brasil pode ganhar com o novo mercado de carbono. Doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora de Direito e Sustentabilidade na Columbia University e mestre em Direito pela Cornell University.

*Ana Pimentel Ferreira é autora do artigo O que o Brasil pode ganhar com o novo mercado de carbono. Mestranda em Economia Ambiental e graduada em Ciência e Tecnologia do Meio Ambiente pela Universidade do Porto, Portugal.

*Marcus Pestana é o autor do artigo A reinvenção da democracia brasileira e as eleições de 2022. Foi deputado federal (2011-2018) e secretário estadual de planejamento (1995-1998) e saúde (2003-2010) de Minas Gerais.

*Felipe Barbosa é autor do artigo Guerra às drogas e a insistência no fracasso. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desde 2013, titular da 2ª Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás (GO). Graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2008). Pós-graduado em Direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (2011). Mestrando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

*Vercilene Francisco Dias é autora do artigo Povos quilombolas: invisibilidade, resistência e luta por direitos. Quilombola do Quilombo Kalunga, advogada, doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), mestra em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Em 2019, tornou-se a primeira mulher quilombola com mestrado em Direito no Brasil. Graduou-se no mesmo curso pela UFG, três anos antes. É coordenadora do Jurídico da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). Ela também foi eleita pela revista Forbes como uma das 20 mulheres de sucesso de 2022.

*Lilia Lustosa é autora do artigo Top Gun: Maverick – um voo de nostalgia. Crítica de cinema e doutora em História e Estética do Cinema pela Universidad de Lausanne (UNIL), Suíça.

* A Fundação Astrojildo Pereira detém os direitos da reportagem especial da edição 44: Mesmo sob ataques, urna eletrônica mantém segurança do voto

Revista online | Apoie mulheres

Kitty Lima*, especial para a revista Política Democrática online (44ª edição: junho/2022)

Precisamos incentivar mulheres a quererem entrar na vida política, tanto quanto é urgente apoiar aquelas que aceitam esse desafio. Afinal, uma democracia plena depende da presença equitativa de mulheres e homens na política, conforme afirma o Democracy Index da revista The Economist.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio de 2022, somos 80.468.657 eleitoras, o que equivale a quase 53% do total de eleitores do país. Na contramão disso, somos minoria absoluta nas cadeiras eletivas Brasil afora.

Conseguimos avanços importantes no que diz respeito à participação feminina na política. Algumas leis mais recentes contribuíram para isto. A começar pela Lei das Cotas, de 2009, que determina a obrigatoriedade de os partidos políticos terem, pelo menos, 30% de cada um dos sexos na sua composição de chapa. Soma-se a isso outras legislações que garantem recursos mínimos para eleições e campanhas de incentivo à participação e são essenciais para este avanço.

No entanto, o Brasil segue numa situação bem ruim no Mapa da ONU de 2020, que trata sobre o tema. O país ocupa a posição 140 de 193. Quando falamos da presença feminina na Câmara dos Deputados, ficamos atrás inclusive de países como Singapura, China, Líbia, Nigéria e Arábia Saudita, por exemplo. Não preciso ir longe para ver essa realidade. Aqui, em Sergipe, por exemplo, ao longo dos seus quase 202 anos, nunca houve uma mulher eleita deputada federal.

São incontáveis os motivos para tais números negativos. Falta de preparo, desejo, vontade ou competência não estão entre esses motivos. Podemos começar falando do direito ao voto, que só foi assegurado a mulheres com quase um século de diferença em relação a homens. Poxa! Somente há pouco mais de 40 anos tivemos a primeira mulher eleita senadora da República do Brasil.

Cito Mônica Sodré que, no TEDx São Paulo, foi cirúrgica ao elencar três motivos que tornam tão difícil o acesso das mulheres na carreira política. Dentre eles, devemos falar sobre o ensino nas escolas. É imperativo que os jovens, ainda na escola, tenham acesso à discussão sobre política e debatam o assunto. A escola precisa ser e entregar mais do que matéria de prova e/ou vestibular. Precisa haver formação política, mostrando o quanto é útil e necessária para as verdadeiras transformações na sociedade.

Outro ponto importante, também citado por Mônica, é a ausência de referências femininas na política. Pare e pense comigo: pesquise no Google imagens e tente encontrar imagens predominantes de mulheres atuando nos espaços políticos e de poder. Você verá o quanto é difícil encontrar esse tipo de registro. É natural que, diante de tal cenário, o nosso subconsciente diga que “aquele não é nosso lugar”. Por isso, é tão urgente e importante que todas e todos nos unamos para reverter este mindset.

O terceiro, e não menos importante motivo citado por Mônica, aponta o direito de sermos quem quisermos ser. Independente do espaço que estejamos ocupando, sempre seremos “vítimas” de comentários e análises sobre a forma como nos vestimos, nos maquiamos e nos portamos diante de outras pessoas, especialmente diante de homens. Além de termos nossos corpos avaliados, esse tipo de julgamento, inevitavelmente, mina e desestimula a maioria das mulheres.

Não bastasse tanto, ainda somos expostas diuturnamente à violência (política) de gênero. A pesquisa Mulheres na Política, realizada pelo DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a violência, referente às eleições de 2018 e 2020, mostra que as candidatas são mais discriminadas e desqualificadas pelo simples fato de serem mulheres.

Importante esclarecer que é considerada violência política de gênero “todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à vontade dela”. Isso pode acontecer a qualquer tempo da vida política.

Como mulher, jovem, mãe e parlamentar, posso afirmar que 10 a cada 10 mulheres que estão na política já foram violentadas por algum colega de parlamento ou algum outro cidadão. Incontáveis foram as vezes em que fui interrompida durante alguma fala minha. Lembro, quando ainda era vereadora, que ouvia, ao fundo do plenário, colega eleito latindo e tentando me desconcentrar ou desmerecer minha luta pelos animais.

Falar em animais, já não bastasse toda a dificuldade de ser mulher na política, no meu caso, ainda vivo o plus de defender uma bandeira relativamente nova no parlamento: os direitos dos animais.

Não é fácil. Preciso confessar. Talvez, se tivessem me dito que seria do jeito que é, eu não tivesse aceitado o desafio de ser candidata ainda em 2016, no ápice dos meus 27 anos e com um filho de 1 ano. Nada disso seria possível sem uma rede de apoio. Apoio de familiares, amigos e uma excelente equipe, que ficam com meu filho nas inúmeras vezes em que eu não posso. Que me ajuda a decifrar e percorrer cada trecho do labirinto político. Que, muitas vezes, não me deixa ter acesso a toda violência gratuita que chega pelas redes sociais.

O caminho é longo, mas já estamos nele e precisamos persistir na luta para aumentar a representatividade feminina na política. Esse caminho perpassa por cada mulher que podemos alcançar diretamente para mostrar a importância de participar das mesas de decisão. A sociedade civil, por meio de organizações não governamentais (ONGs), também é essencial. Assim como nós, pessoas já públicas e que estão nos espaços de poder, precisamos promover políticas públicas efetivas, que garantam recursos e dificultem as tão conhecidas candidaturas laranja. Desta forma, a sociedade evoluirá.

Sobre a autora

Priscilla Kitty Lima da Costa Pinto, conhecida como Kitty Lima, é natural de Aracaju (SE). Vegetariana desde os 5 anos e protetora dos animais desde então, fundou a ONG Anjos, há 10 anos, com o objetivo de salvar vidas de animais em sofrimento.

Em 2016, quase sem recursos, foi eleita vereadora de Aracaju com 4925 votos. Em sua atuação, chamou atenção da sociedade sergipana ao levantar pela primeira vez na história o debate do direito animal em Sergipe. Este fato a levou a ser eleita deputada estadual, em 2018, mantendo sua atuação imperativa em defesa dos animais e dos direitos da mulher e das minorias.

** O artigo foi traduzido para publicação na revista Política Democrática online de junho de 2022 (44ª edição), editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na revista Política Democrática online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não refletem, necessariamente, as opiniões da publicação.

Leia também

Revista online | As implicações da educação domiciliar

Revista online | Cenário eleitoral e guerras de narrativas

Revista online | Voltaremos a Crescer?

Revista online | O que nos dizem aquelas tatuagens nazistas do batalhão Azov

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online

Revista online | Veja lista de autores da edição 43 (Maio/2022)

*Marco Aurélio Marrafon é o entrevistado especial da edição 43 da revista Política Democrática online. Advogado, professor de Direito e Pensamento Político na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), doutor e mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com estudos doutorais na Università degli Studi Roma Tre (Itália). É membro da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst).

*Luis Quesada é autor do artigo Os Índios atravessaram a Ponte!, artista visual multimídia, docente e doutor em Artes pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). É licenciado em Belas Artes pela Universidade de Granada (Espanha) e mestre em Produção e Investigação em Artes pela mesma universidade. Sua obra e pesquisa se desenvolvem sobre a perspectiva do hibridismo cultural e o estudo da identidade/alteridade com foco nas demandas político-artísticas socioambientais de criações que se envolvem com comunidades indígenas.

*Alberto Aggio é autor do artigo O caminho da América Latina é a democracia . Mestre e doutor em História pela Universidade de São Paulo (USP). Professor titular em História da América pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com pós-doutorado nas universidades de Valência (Espanha) e Roma3 (Itália). Dedica-se à história política da América Latina Contemporânea, em especial à história política do Chile. É o diretor do Blog Horizontes Democráticos.

* Mariana Valentim é autora do artigo Conquistas e desafios na luta contra a LGBTfobia no Brasil. Arquiteta, urbanista e empresária. Ativista trans, ocupa o cargo de vice-diretora executiva do Lola (Ladies of Liberty Association) Brasil e de conselheira do Movimento Livres.

*Lilia Lustosa é autora do artigo Novidades para o Oscar 2023. Será que agora vai? Crítica de cinema e doutora em História e Estética do Cinema pela Universidade de Lausanne (UNIL), Suíça.

*Sérgio Denicoli é autor do artigo Twitter, Musk e a economia da atenção. Pós-doutor em Comunicação pela Universidade do Minho (Portugal) e Westminster University (Inglaterra) e pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Autor dos livros TV digital: sistemas, conceitos e tecnologias, e Digital Communication Policies in the Information Society Promotion Stage. Foi professor na Universidade do Minho, Universidade Lusófona do Porto e UFF. É sócio-diretor da AP Exata, empresa que atua na área de big data e inteligência artificial.

*Beatriz Rodrigues Sanchez é autora do artigo Por que ainda precisamos do feminismo? Pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutorado (IPP) do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). Doutora e mestra em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP). É formada em Relações Internacionais pela mesma Universidade. É pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva do CEBRAP. Desde a graduação vem estudando temas relacionados às teorias feministas e à representação política das mulheres.

*Henrique Brandão é jornalista e autor do artigo Uma ficção bem real.

*Ivan Alves Filho é autor do artigo Um historiador cordial. Historiador licenciado pela Universidade Paris-VIII (Sorbonne) e pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Os mais recentes de suas dezenas de livros publicados são Os nove de 22: o PCB na vida brasileira e Presença negra no Brasil: do século XVI ao início do século XXI.

*José Luis Oreiro é autor do artigo A economia brasileira à deriva. Professor Associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília

* A Fundação Astrojildo Pereira detém os direitos da reportagem especial da edição 43: O desafio de um país que trata cultura com descontinuidade política.

Revista online | Por que ainda precisamos do feminismo?

Beatriz Rodrigues Sanchez*, especial para a revista Política Democrática online (43ª edição: maio de 2022)

Nas últimas décadas, uma série de avanços foram realizados no que diz respeito à igualdade de gênero. O direito ao voto foi conquistado, a partir da luta das sufragistas, no ano de 1932. O direito ao divórcio, em 1977. Com a Constituição de 1988, uma série de direitos foram reconhecidos e garantidos constitucionalmente: a ampliação da licença maternidade, a licença paternidade, o direito de mulheres presidiárias poderem amamentar, a criação de mecanismos de combate à violência contra às mulheres, entre outros.

Também, no âmbito legislativo, mais recentemente, tivemos a aprovação da Lei Maria da Penha, da lei de cotas para candidaturas femininas e da PEC das Domésticas. No âmbito da educação, as mulheres, que até pouco tempo representavam a maior parte dos analfabetos em nosso país, passaram a ser maioria entre as pessoas matriculadas em cursos de ensino superior. Estes são alguns fatos que demonstram o quanto temos avançado em direção à igualdade de gênero. No entanto, apesar desses avanços, a luta feminista ainda é necessária.

A violência contra as mulheres, em suas diversas expressões, ainda é um grave problema que a sociedade brasileira precisa enfrentar. Seja a violência doméstica, aquela que acontece dentro de casa, entre marido e mulher, ou entre filhos e mães, ou avós e netos; seja a violência política de gênero, que acomete as mulheres que ocupam cargos dentro da política institucional (como o feminicídio político de Marielle Franco); seja a violência obstétrica, especialmente contra mulheres negras que, por conta do racismo estrutural, são vistas como mais resistentes à dor e muitas vezes não possuem acesso à anestesia. Todas essas formas de violência ainda marcam, nos dias de hoje, a sociedade brasileira, historicamente patriarcal e racista. Apesar de o argumento da “legítima defesa da honra” em casos de violência contra as mulheres ter ficado demodê, todas essas formas de violência continuam impedindo que as mulheres exerçam o direito à vida e à dignidade de forma plena.

No âmbito da educação, apesar de termos entrado no ensino superior, alguns cursos ainda são majoritariamente masculinos, especialmente os cursos da área de exatas. As salas de aula dos cursos de engenharias, matemática, economia, estatística, por exemplo, ainda têm poucas mulheres. Essa diferenciação de gênero nas áreas de formação tem relação com construções sociais históricas que relacionaram as mulheres ao mundo privado da emoção e do cuidado e os homens ao mundo público da razão. Por isso, os cursos de enfermagem, pedagogia, assistência social e terapia ocupacional, apenas para citar alguns exemplos de cursos relacionados ao universo do cuidado, são majoritariamente femininos.

No mercado de trabalho, as mulheres ainda hoje recebem salários menores do que os homens, mesmo quando ocupam o mesmo cargo. Além disso, a divisão sexual do trabalho faz com que, além do trabalho produtivo remunerado, as mulheres sejam responsáveis pelo trabalho de reprodução social da vida, que inclui o cuidado com crianças e idosos e as tarefas domésticas. Neste cenário, algumas mulheres, especialmente brancas e de classe média, podem pagar para que outras mulheres, especialmente negras e periféricas, realizem este trabalho, muitas vezes em condições precárias. Assim, a divisão sexual do trabalho, conjuntamente com a divisão racial do trabalho, cria obstáculos para o exercício pleno da cidadania.

Quando analisamos a representação política das mulheres nas instituições, o cenário atual também é preocupante. No Poder Legislativo, no Executivo ou no Judiciário, as mulheres, especialmente as mulheres negras, periféricas, indígenas, trans e rurais, são minoria nos espaços de poder e na burocracia estatal.

Atualmente, o Brasil ocupa a 146ª colocação no ranking de mulheres nos parlamentos, atualizado mensamente pela organização Inter-Parliamentary Union (IPU). Essa sub-representação política das mulheres se reproduz em todos os níveis federativos – federal, estadual e municipal – prejudicando a consolidação de nosso regime democrático. Para se ter uma ideia, apenas 2 das 27 unidades da Federação (incluindo o Distrito Federal) são chefiados por mulheres: Rio Grande do Norte e Piauí. No governo federal, dentre as 23 pastas ministeriais, apenas duas são ocupadas por mulheres.

Como podemos perceber, a desigualdade entre homens e mulheres continua sendo estruturalmente marcante na sociedade brasileira. No entanto, quando falamos em “mulheres”, devemos lembrar que não formamos um grupo homogêneo. Apesar de a “história oficial” do feminismo, escrita majoritariamente por mulheres brancas, intelectuais e de elite, afirmar que os questionamentos sobre raça, identidade de gênero, classe e outros eixos de opressão teriam surgido apenas na “terceira onda” feminista, as mulheres negras, indígenas e periféricas historicamente têm criticado a universalidade contida no sujeito “mulheres”, desde o período colonial, pelo menos. Por isso, é importante que as políticas públicas contemporâneas que tenham como objetivo mitigar os efeitos da desigualdade de gênero levem em consideração toda a pluralidade da população feminina, desde uma perspectiva interseccional.

Diante de tudo o que foi dito até aqui, a luta feminista ainda se faz necessária. Nós, feministas, não silenciaremos diante de tudo o que ainda precisamos conquistar. Como afirma a escritora e feminista chilena Isabel Allende, no livro “Mulheres de minha alma”, “o feminismo, como o oceano, é fluido, poderoso, profundo e tem a complexidade infinita da vida; move-se em ondas, correntes, marés e às vezes em tempestades furiosas. Tal como o oceano, o feminismo não se cala”. Não nos calaremos.

Sobre a autora

*Beatriz Rodrigues Sanchez é pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutorado (IPP) do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). Doutora e mestra em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP). É formada em Relações Internacionais pela mesma Universidade. É pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva do CEBRAP. Desde a graduação vem estudando temas relacionados às teorias feministas e à representação política das mulheres.

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de maio de 2022 (43ª edição), editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na revista Política Democrática online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não refletem, necessariamente, as opiniões da revista.

Leia mais

Revista online | Twitter, Musk e a economia da atenção

Revista online | Novidades para o Oscar 2023. Será que agora vai?

Revista online | Conquistas e desafios na luta contra a LGBTfobia no Brasil

Revista online | Os Índios atravessaram a Ponte!

Revista online | O caminho da América Latina é a democracia

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online

100 anos do PCB: a luta das mulheres pela democracia e justiça social

João Rodrigues, da equipe da FAP

Neste 25 de março de 2022, data em que o Partido Comunista Brasileiro (PCB) completa 100 anos de fundação, o podcast da Fundação Astrojildo Pereira (FAP) apresenta o quarto e o último episódio da série de entrevistas sobre o centenário do Partidão. Com as participações da professora da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e diretora FAP, Jane Neves, e da coordenadora nacional do M23, Tereza Vitale, o programa aborda a luta das mulheres negras no Brasil, feminicídio e equidade social, além de histórias de personalidades marcantes do PCB.

Jane Monteiro Neves é especialista em processos educacionais pelo IEP/Sirio Libanês. Foi diretora de Extensão e coordenadora do curso de graduação em Enfermagem da UEPA. A professora Jane morou na África, em Guiné-Bissau, e é militante do PCB há mais de 50 anos.

A aprendiz do feminismo, Tereza Vitale, paulista de nascimento, está em Brasília desde 1988 e no Cidadania desde 1990. Desde 1992, percebeu que o movimento de mulheres era necessário para qualificação política das militantes. E até hoje respira os ares de mais mulheres na política.

A relevância da mulher para a democracia no Brasil e a importância das comunistas para a justiça social também estão entre os assuntos do programa. O episódio conta com áudios de entrevistas da série Brasileiros e Militantes (Ana Montenegro e Zuleika Alambert).

O Rádio FAP é publicado semanalmente, às sextas-feiras, em diversas plataformas de streaming como Spotify, Youtube, Google Podcasts, Ancora, RadioPublic e Pocket Casts. O programa tem a produção e apresentação do jornalista João Rodrigues.

El País: Na cidade com mais feminicídios no Brasil, 89% das vítimas são pretas e pardas

A Agência Pública foi até Ananindeua, no Pará, onde se registrou o maior índice do país em 2015

A sala está quente, abafada. O pequeno ventilador que gira no canto da mesa não dá conta de vencer os quase 40ºC que o termômetro marcava naquele começo de tarde no Pará. Os minutos de silêncio, timidez e hesitação precedem o peso dos depoimentos que viriam a seguir. Cada mulher sentada naquela roda sabe que não será fácil reconstituir as lembranças da violência sofrida durante anos. Algumas delas ainda vivem com seus agressores.

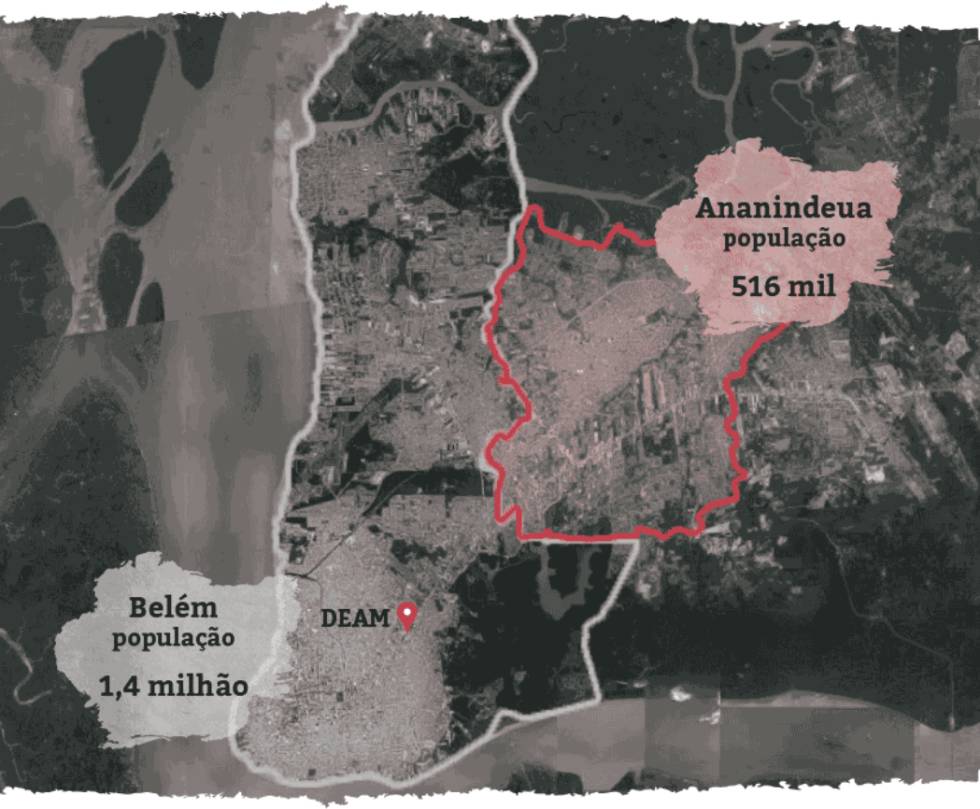

Elas estão reunidas na sede do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cram) em Ananindeua, cidade da zona metropolitana de Belém. São mulheres diversas em idade, raça, classe e história, todas atendidas pelo serviço. Apesar das diferenças, todas têm algo em comum: o fato de estarem vivas para contar o que viveram significa que venceram as estatísticas.

A cidade que mata mais mulheres

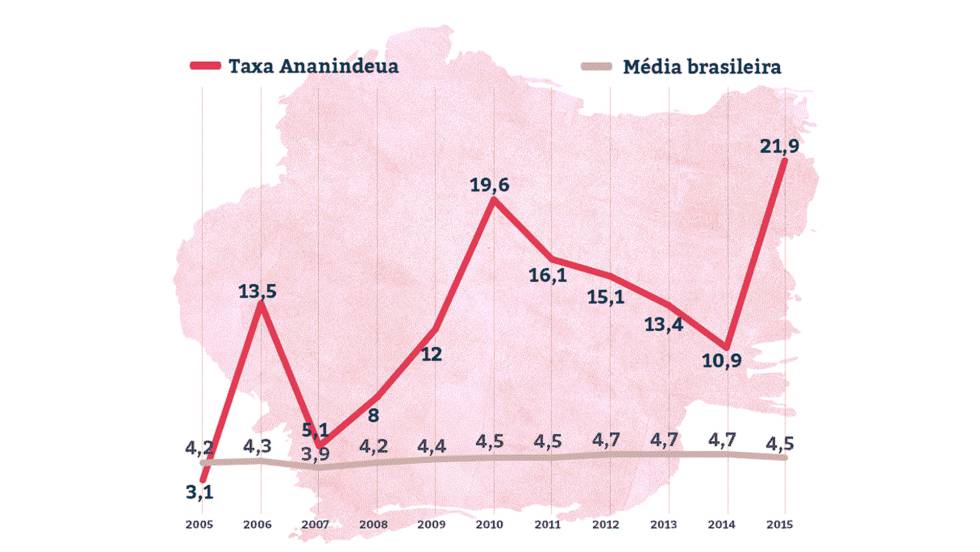

A Pública mergulhou nos registros do Ministério da Saúde para encontrar a cidade brasileira com mais mortes violentas de mulheres e a evolução desse número em dez anos (de 2005 a 2015 – último ano com dados disponíveis no sistema). Essa categoria inclui mortes por violência por diversos meios, como sufocamento, arma de fogo, objetos cortantes ou mesmo agressões sexuais*. Nesse recorte, Ananindeua foi o município com a maior taxa de morte de mulheres em 2015, com 21,9 homicídios para cada 100 mil. A segunda colocada, Camaçari, na Bahia, teve uma taxa de 13. A escalada da taxa de mortes de mulheres em Ananindeua ao longo dos anos também chama atenção: em 2005, foram apenas três mortes por agressões por 100 mil mulheres na cidade paraense – aumento de 730% em uma década.

Ananindeua aparece também entre as cidades com as maiores taxas de homicídio da América Latina e Caribe, segundo o Observatório de Homicídios. No último Mapa da Violência, que traz os homicídios por armas de fogo no país, de 2012 a 2014, ela fica em sétimo lugar no ranking.

Para obter mais detalhes do contexto em que essas mulheres foram mortas, a Pública pediu à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), via Lei de Acesso à Informação (LAI), os Boletins de Ocorrência (B.O.) de mortes de pessoas do sexo feminino em 2015 nos municípios de Belém e Ananindeua, decorrentes de agressões externas. O pedido especificava que, caso o nome das vítimas e dos agressores estivessem protegidos pelos excludentes das informações pessoais da LAI, poderiam vir tarjados no material a ser enviado. Ainda assim não obtivemos o acesso.

Segundo a pesquisa no DataSus, em 2015 morreram em Ananindeua 40 mulheres por armas de fogo, 12 por objetos cortantes, três por força corporal e uma por sufocamento. O recorte de raça também salta aos olhos: em dez anos, das 343 mulheres assassinadas, 306 eram pardas e negras e 35, brancas.

Com cerca de meio milhão de habitantes, Ananindeua é apontada também como a cidade com pior saneamento básico do país, entre outros maus indicadores sociais que se associam em um quadro de violação de direitos humanos, como explica Luanna Tomaz, professora da Ufpa e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Mulher e Relações de Gênero Eneida de Moraes (Gepem-Ufpa). “É uma cidade que fica ao lado da capital [Belém], que cresceu de forma desordenada, que tem muitas áreas pobres, precárias em termos de saneamento básico e urbanização. Grande parte das pessoas trabalha em Belém e só volta para dormir na cidade, que tem a BR passando no centro e várias regiões distantes, de periferia. Tem muitos problemas estruturais, e esse conjunto de fatores pode ser um dos indicadores para esses altos números de violência.”

Nesse cenário de violência generalizada, a violência entre quatro paredes é a principal responsável pelas agressões contra as mulheres, de acordo com a defensora pública de Ananindeua Luciana Guedes: “A grande maioria das mortes de mulheres aqui é resultado da violência doméstica. São cometidas dentro do núcleo familiar. Nós observamos isso não só pelas mulheres que chegam pedindo ajuda como nos casos em que a Defensoria atende os homens nesses crimes. Nós tivemos recentemente em Ananindeua a primeira condenação de feminícidio do Pará [cometido em 2015], e isso é bem simbólico”, afirma. E acrescenta: “Ananindeua é um município muito, muito pobre. A educação é muito ruim, a saúde é muito ruim, e, na minha opinião, a falta de políticas públicas ainda é o grande vilão da história. Isso se reflete nos nossos atendimentos aqui na Defensoria. Na área criminal, o volume de atendidos é muito grande e a solução não é só colocar PM na rua. É um ciclo de violência que não vai se quebrar enquanto faltar vontade política do Estado e da prefeitura [ambos do PSDB]”.

Luciana planeja montar um núcleo de atendimento especializado na Defensoria para dar conta da demanda espontânea: “Nós atendemos um grande número de mulheres que chegam todos os dias, às vezes com o B.O. que fizeram na Delegacia da Mulher em Belém, às vezes depois de serem mal atendidas em delegacias comuns na cidade e às vezes sem nada, só porque não sabem aonde ir.”

A fragilidade da rede de proteção apontada pela defensora aparece de forma recorrente na fala das mulheres vítimas de violência com quem conversamos para a reportagem.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) mais próxima fica no centro de Belém, a cerca de 50 minutos de ônibus de Ananindeua, o que dificulta a denúncia – muitas mulheres disseram não ter o dinheiro do transporte ou com quem deixar os filhos, além de perder o dia de trabalho na viagem – e sobrecarrega a própria delegacia, conforme a delegada Janice Maia: “A Deam Belém foi feita para atender a zona metropolitana. A gente atende Belém e as cidades próximas como Ananindeua, Marituba etc. São muitas vítimas e a gente acaba não dando conta de atender todos. Ananindeua é uma cidade enorme, tem muitos habitantes, depois de Belém é de onde recebemos mais mulheres. É necessária uma Deam local, e ela já está sendo pensada. Existem muitas delegacias na cidade e teoricamente todas podem fazer o atendimento, mas a vítima prefere vir para cá porque aqui damos um atendimento mais especializado”.

A delegada explica que a aplicação da medida protetiva, que nos casos de Belém sai em 24 horas, assim como as providências quando ela é descumprida pelo agressor são mais difíceis em Ananindeua por causa da distância entre as duas cidades: “Em Belém, nós temos a facilidade de ter tudo aqui no mesmo prédio, mas nos outros municípios não. A medida protetiva tem que ir fisicamente para lá. O policial tem que sair daqui, atravessar a cidade e entregar na vara de lá. Se a mulher narrar uma quebra de medida, é mais fácil quando é de Belém porque a gente já fala com o Judiciário, pergunta se ele foi notificado, se não foi… Para os outros municípios, tem que ter esse deslocamento, tem que enfrentar o trânsito. Já dificulta nosso trabalho. É preciso mais veículos, mais policiais”.

Na prática, isso significa que uma moradora de Ananindeua que tenha sofrido qualquer tipo de violência ou ameaça de morte e não queira ser atendida por policiais homens em delegacia comum – ou que tenha sido mal atendida em uma – precisa se deslocar em uma viagem de cerca de uma hora até o centro de Belém, encarar uma fila, fazer o B.O. e voltar para casa para esperar pela medida protetiva (se for atendida no mesmo dia). Caso o agressor descumpra a medida – e a mulher continue viva –, ela deverá voltar a Belém (novamente caso não queira ou não possa ser atendida em uma delegacia comum) e avisar as autoridades competentes para que sejam tomadas providências.

“Quando eu cheguei sozinha na delegacia em Ananindeua, ninguém me deu atenção. Nem as próprias mulheres me deram atenção. Eu pensei: ‘O que eu tô fazendo aqui se nada vai ser feito?’. A escrivã pergunta: ‘Ele bateu? Como bateu? Tem marca?’. Pega no seu braço assim: ‘Ah só isso? Isso aqui? A senhora tem certeza que quer denunciar? Não quer tomar uma água?’. Isso faz a gente entender o quê? Que é perda de tempo estar ali. Pra muitas mulheres que voltam pra suas casas, que não denunciam, é justamente por isso. Porque elas se deparam logo com essa barreira. Eu não tenho família, não tinha pra quem pedir ajuda. As mulheres voltam pra casa e são agredidas novamente e novamente. Por isso hoje muitas mulheres falam: ‘Nem vou denunciar porque não vai dar em nada mesmo’. A mulher acaba que desiste”, diz A**, que durante alguns anos sofreu agressões físicas e chegou a ser mantida em cárcere privado pelo companheiro, na roda de conversa no Cram (sua história completa está em uma das animações abaixo).

As outras acenam com a cabeça, concordando. R., que ainda mora com o marido agressor, diz: “Eu prefiro sumir, sair de casa quando ele tá violento. Nesse feriado de abril que teve, eu apanhei muito. Aí eu fui na delegacia do bairro fazer um B.O. e eles me disseram que só poderiam me atender no horário comercial, de 8h ao meio-dia e das 14h até as 17h. Eu só poderia voltar quatro dias depois. Fui em outra delegacia e também não me atenderam. Eles não dão continuidade. Eu não tenho condição de ir até Belém pra voltar com um papel. Vai ser pior. Aí eu acho melhor eu sumir mesmo, saio um pouco de casa e, quando ele se acalma, eu volto. Já tive minha cara quebrada, meu nariz quebrado, pedaço da orelha arrancado. Tenho marca, mordida, sofri violência moral, sexual”. Ela diz que ainda não deixou a casa porque não tem família nem renda suficiente para sustentar a si e ao filho com necessidades especiais. Também não conseguiu que o marido saísse da casa. Então vai convivendo com a violência.

“É muito difícil para as mulheres quebrarem o ciclo de violência”, diz a coordenadora do Cram, Rosana Moraes. “Porque eles agridem, pedem perdão, ficam bons por um tempo e depois começam tudo de novo. Muitas vezes acabam com a autoestima delas, as agressões são psicológicas e patrimoniais também. Por isso é tão importante que essas mulheres sejam acolhidas de forma correta por toda a rede de enfrentamento à violência, para que se sintam fortes para sair dela.”

A jornalista e ativista da Rede de Mulheres Negras do Pará Flávia Ribeiro, que também mora em Ananindeua (veja entrevista com ela no fim da página), conta que já acompanhou uma mulher à Deam de Belém e que a demanda dela não foi atendida nem lá nem em qualquer outra instância do Estado: “Ela estava sendo ameaçada de morte pelo vizinho. Foi na delegacia e eles recomendaram que ela se afastasse de casa. Mais um papelzinho com o Boletim de Ocorrência. Ela não falou com nenhuma assistente social. A mulher chegou lá e teve que recontar essa história um milhão de vezes. Depois disso esse vizinho entrou de novo na casa dela, bateu, quase matou. Ela levou uma facada no rosto e teria que fazer várias cirurgias para recriar os nervos. Levou facada no pescoço, na mão. Consegui uma advogada em um grupo feminista, consegui uma audiência para ela em um órgão público e, quando ela chegou lá, novamente não foi atendida. Nem medida protetiva conseguiu. Ela se mudou. A casa que ela construiu e em que morava há não sei quantas décadas teve que deixar. E os vizinhos estão lá”.

Falta estrutura para proteger as mulheres de Ananindeua

A Delegacia da Mulher em Belém divide espaço – em um prédio novo e bonito – com a Polícia Militar, assistência social e psicológica, atendimento médico, perícia, Ministério Público e Tribunal de Justiça, em um projeto chamado Pro Paz Integrado Mulher. Segundo a coordenadora do serviço, Raquel Cunha, em 2015 a unidade atendeu 706 mulheres apenas de Ananindeua. Por lá, segundo ela, as mulheres recebem atendimento social e psicológico e, apesar da alta procura, ninguém volta para casa sem atendimento.

Inaugurado em 2014 pelo governo do estado, existem atualmente seis unidades do programa no Pará, com orçamento anual previsto de R$ 564 mil para Belém e cerca de R$ 30 mil para as outras unidades – pouco mais de R$ 2.500 mensais. A Pública pediu informações sobre outras fontes de renda dos centros integrados, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.

As mulheres com quem conversamos que precisaram do serviço dizem que a fila é grande em Belém e que elas voltaram várias vezes até conseguir atendimento. Uma delas, que não quis se identificar, disse que, quando tomou coragem para procurar ajuda, foi até o prédio do Pro Paz e esperou das nove da manhã às seis da tarde, até que desistiu e voltou para casa.

Segundo a Segup, a Deam de Ananindeua deve começar a funcionar nos primeiros meses de 2018, e, enquanto isso não acontece, a Polícia Civil pôs em prática o projeto “Mulher respeitada é mulher empoderada”, que leva delegacia móvel aos bairros da cidade duas vezes por mês, registrando Boletins de Ocorrência, pedidos de medidas protetivas e instauração de inquéritos policiais. “Ademais, tal projeto conta também com a Ação Cidadania, que realiza atendimento com assistentes sociais, atendimento jurídico, testes rápidos de saúde e serviços de embelezamento como corte de cabelo, limpeza de pele, manicure e pedicure, maquiagem, entre outros”, afirma a diretora de Atendimento a Grupos vulneráveis, Aline Boaventura.

O Cram, que também é um serviço do Estado, tem sido uma peça de resistência e talvez a única referência no enfrentamento da violência contra a mulher em Ananindeua. Mas as profissionais reclamam da falta de recursos e do descaso do poder público: “A coisa está cada vez pior. Nós estamos há três anos aqui e não há uma placa de identificação na porta. Nós pedimos um banner que fosse, e até hoje não conseguimos. A justificativa para a falta de recursos é sempre a crise, a crise. O Cram existe desde 2010 e essa crise existe desde essa época para nós”, diz a pedagoga Rita Viegas. “Somos quatro aqui: duas assistentes sociais, eu e a psicóloga, que adoeceu e não veio ninguém para substituir. Antes nós tínhamos um carro para atender às demandas, mas faz três anos que ele foi para o conserto e nunca mais voltou. Esse ventilador eu trouxe de casa porque a gente não estava aguentando o calor aqui dentro.” A assistente social Kellen Santos continua: “A gente queria ver o reconhecimento ao nosso trabalho, ter um local adequado para trabalhar, com infraestrutura. Estamos com essa falta da psicóloga, que para nós é muito difícil. A gestão fala que está tudo muito bem, que o Pro Paz é maravilhoso, mas aqui não tem o Pro Paz e o Cram está esquecido. Temos essas rodas de conversa mensalmente e, se a gente quer um bolo, uma água, um café para servir para as mulheres, a gente tem que tirar do bolso”. Kellen termina com uma frase que ouviríamos outras vezes e ficaria marcada como um grande fator para o alto número de mortes de mulheres em Ananindeua: “É como se a gente aqui não existisse”

*Nota sobre metodologia da pesquisa:

Para chegar à situação de Ananindeua, levantamos no DataSUS todas ocorrências de mortes de pessoas dos sexo feminino causadas por agressões em todos os municípios brasileiros de 2005 a 2015 (último ano com dados disponíveis no sistema). Em seguida, comparamos o número de mortes com a população feminina do município no ano correspondente, segundo dados do IBGE de população residente. A partir daí, alcançamos o valor da taxa de morte de mulheres por agressões, que é baseada no número de ocorrências a cada 100 mil residentes do sexo feminino. Excluímos do ranking final cidades com menos de 100 mil habitantes, visto que nelas pequenas variações no número de mortes de mulheres produziam uma alteração distorcida na taxa de mortalidade. Nesse recorte, Ananindeua foi o município com mais de 100 mil habitantes com a maior taxa de morte de mulheres por agressões em 2015, último ano do levantamento.

**Os nomes das mulheres vítimas de agressão entrevistadas nesta reportagem foram abreviados para preservar suas identidades

Colaborou Martha Jares

"O PODER PÚBLICO SÓ NOS VÊ QUANDO VIRAMOS ESTATÍSTICA"

A jornalista e ativista Flávia Ribeiro mora em uma das áreas consideradas mais violentas de Ananindeua, o Distrito Industrial. Ela também acompanha de perto a questão da violência de gênero, especialmente da mulher negra, como integrante da Rede de Mulheres Negras do Pará, do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa) e da Rede de Ciberativistas Negras. Em conversa com a Pública, ela dá sua interpretação do dado sobre o alto número de mortes de mulheres em sua cidade: “O poder público não está nos vendo. Ele só vê a gente quando a gente tomba. Aí a gente vira estatística”.

P: O que diz para você esse dado que mostra Ananindeua como a cidade com mais mortes violentas de mulheres do Brasil?

R: Eu acho assustador. Mas, embora seja assustador, não é incrível no sentido de “não acredito”. A gente sabe que a violência lá [a entrevista aconteceu em Belém] é muito grande. Eu moro em uma área periférica que é o Distrito Industrial, uma das áreas mais violentas da cidade. Eu moro em um conjunto e a maioria trabalha e estuda, mas lá a gente convive com áreas de invasão, tenho vizinho traficante, outro que é policial, uma boca… A gente convive com todo mundo, mas sente a violência. E, no meu trabalho com o movimento negro, a gente sabe que nem todas as mortes são publicadas. Tem muitas mortes que acontecem por lá e ninguém fica sabendo. Não sei nem se entra para o número, para essa estatística. Esse dado é perfeitamente crível.

P: E o que você acha que está acontecendo?

R: Um total abandono por parte do poder público. Não só a respeito da política de mulheres, que é praticamente inexistente. Pode até ter alguma coisa no papel, mas, andando por lá, a gente sabe que não tem nada.

P: Em Ananindeua não tem quase nada da rede de proteção à mulher, né?

R: Olha, acho que no Pará. A gente não sente a presença do Estado. A gente acabou de fazer a Marcha das Mulheres Negras aqui em Belém e, antes disso, a gente fez uma campanha que era de 75 dias de ativismo contra o racismo. As pessoas perguntavam: “Mas por que vocês estão fazendo isso?”. Porque a gente está morrendo. Cada pessoa negra que você está vendo aqui é um desafio à estatística. A mulher negra é a que mais morre de violência obstétrica; a criança negra é a que mais morre; aumentou em 54% o número de mortes da mulher negra; e tem um genocídio do homem negro acontecendo. Toda vez eu digo em palestras que a gente tem que se organizar porque o poder público não está nos vendo. Ele só vê a gente quando a gente tomba. Aí a gente vira estatística. Política pública não nos contempla – tanto é que a [Lei] Maria da Penha não nos contemplou. Se não for voltado para a população negra especificamente, não vai nos contemplar. Política universal não nos contempla. Um dia desses, eu vi uma entrevista com um policial militar que dizia “tem que fazer Boletim de Ocorrência”, mas as pessoas não fazem porque não acreditam. Várias amigas acham que podem ser agredidas pela polícia. Elas acham que podem ser destratadas, desconsideradas. E vai fazer o que com o papel? Só formar dado de novo? O que eu vou fazer lá?

P: Estivemos no Propaz e na Delegacia da Mulher de Belém e nos disseram que, apesar da grande demanda, tudo está funcionando, que as mulheres de Ananindeua são atendidas, que ninguém volta para casa sem atendimento.

R: Vou te contar só um caso. A Artemis [organização que atua com a promoção da autonomia feminina e prevenção e erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres] recebeu uma denúncia de uma moça de Marituba que foi estuprada pelo vizinho e foi procurar a Deam. Ela estava sendo ameaçada de morte pelo vizinho. Ele tinha uns 18 anos e ela uns 37. Ele estava ameaçando ela e as filhas. Ela foi na Deam e eles recomendaram que ela se afastasse de casa. Mais um papelzinho com o Boletim de Ocorrência. Ela não falou com nenhuma assistente social. A mulher chegou lá e teve que recontar essa história um milhão de vezes. A escrivã estava conversando e entrou alguém para perguntar se ela queria merendar. Aí ela teve que parar aquela história de violência porque a escrivã estava com fome, ou não; alguém só foi oferecer. Depois disso, esse vizinho entrou de novo na casa dela, bateu, quase matou, ela levou uma facada no rosto e teria que fazer várias cirurgias para recriar os nervos. Levou facada no pescoço, na mão. E essa moça não falava com a gente. Quem falava com a gente era a patroa dela. Porque ela trabalhava num motel de segunda a sexta e, nos fins de semana, dava diária na casa dos donos do motel. Então ela trabalhava todos os dias. Ela não tinha celular e não queria falar sobre isso. Então, era o tempo todo a gente falando com a patroa sobre a situação dela. Até que chegou um momento em que eu disse: “Olha, não admito que ela desista”. Consegui uma advogada em um grupo feminista, consegui uma audiência para ela em um órgão público. Demorou um tempo para ela ser atendida e, quando ela chegou com a patroa, disseram que não se enquadrava nos atendimentos e ela não foi atendida. E nem medida protetiva conseguiu. Ela se mudou. A casa que ela construiu e em que morava há não sei quantas décadas, teve que deixar. E os vizinhos estão lá. Esse é o atendimento que ela teve na Deam. Eu também já fui lá segurar a mão de uma preta que tinha sido agredida pelo namorado e eles mal olham para as mulheres. Primeiro que chega lá e a gente tem que lidar com policiais militares homens. Eu entendo que é uma questão de segurança. Mas eu também entendo que a gente tem que ter outro meio de atender essa mulher. E nesse caso dessa moça, que era estudante universitária, veio do interior e não tinha família, ela queria a medida protetiva. É um prédio lindo pintado de rosa, lilás, mas é um elefante branco. A medida protetiva da minha amiga não tinha saído uma semana depois e só saiu porque a gente insistiu, voltou, foi atrás.

A gente fez um protesto no dia 8 de março de 2015 lá na frente contra o mau atendimento na Deam e se formou um grupo, e a delegada abriu a possibilidade de se falar sobre raça.

P: As mulheres que sofrem agressão em Ananindeua vão para a Delegacia da Mulher de Belém?

R: Algumas vão até as delegacias de bairro porque não foram bem atendidas na Deam. Conheço alguns casos. Inclusive casos em que as mulheres foram melhor atendidas nessas delegacias de bairro. Já tive conversas com delegadas que não admitem recorte de raça, por exemplo. Elas não admitem que é inconsciente, não é “você é preta não vou lhe atender”. Ela [profissional] olha para a mulher e pensa: “Ela já deve ter um monte de filhos, já deve estar acostumada, aguenta mais. Dá licença”.

P: A delegada da Deam disse que esse alto número de mortes de mulheres pode estar relacionado ao tráfico de drogas em Ananindeua. Mulheres de traficantes, dívidas de droga. Faz sentido isso para você?

R: Quando a polícia relaciona alguma morte com a droga, é um caso assim… A mãe da mulher que morreu é vizinha de um traficante. Caso encerrado. Não interessa quem morreu, não é ninguém. Acerto de contas.

P: Isso é uma justificativa oficial então…