violência

Luiz Carlos Azedo: O fogo amigo

Não é de agora que as articulações para substituir o diretor da Polícia Federal estão sendo feitas. O litígio entre o ministro da Justiça e os caciques do PMDB fluminense é grande oportunidade

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, pode pôr as barbas de molho porque o fogo amigo só aumenta. De um dia para o outro, o eixo do problema da segurança pública no Rio de Janeiro, onde a pirotecnia não está dando conta do recado, deixou de ser a infiltração do crime organizado no sistema de segurança e no mundo político para ser a inabilidade do ministro, que disse o que todos os cariocas sabem, embora nem todos gostem de ouvir. O pior ainda está por vir: avançam as articulações do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para substituir o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, pelo delegado Fernando Segóvia, ligado ao ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes.

Não é de agora que as articulações para substituir o diretor da Polícia Federal estão sendo feitas. O litígio entre o ministro da Justiça e os caciques do PMDB fluminense, principalmente o governador Luiz Fernando Pezão, e o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Picciani, é grande oportunidade a ser aproveitada. A autonomia da Polícia Federal sob comando de Daiello é uma ameaça para o Palácio do Planalto por causa da Operação Lava-Jato. A rejeição da denúncia do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot não resolveu o problema; apenas blindou constitucionalmente o presidente da República, assim como aos demais envolvidos, entre os quais Padilha, até dezembro de 2018. Quando o mandato de Temer acabar, a denúncia seguirá seu curso inexorável.

Outras investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal chegam muito perto do Palácio do Planalto, ainda mais porque os ex-ministros Geddel Vieira Lima e Henrique Alves e o ex-deputado Rocha Loures, bolas da vez da Operação Lava-Jato, não têm foro privilegiado. Há também uma conexão com a situação do Rio de Janeiro, onde o que seria a “banda boa” da Polícia Militar, para fazer a ressalva que muitos cobram do ministro Torquato, tem profundas ligações com o establishment político fluminense, que está sendo investigado. A grande dificuldade que a força-tarefa comandada pela nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, encontrará pela frente será ter a colaboração do governo fluminense para encontrar essas conexões.

O assassinato de um comandante de batalhão no Méier é suspeito até que tudo seja esclarecido, mas o ministro foi politicamente incorreto ao citar o caso em meio à comoção dos familiares dos policiais militares cariocas mortos, que estão sofrendo com a violência, a maioria homicídios com características de execução. Um dos fios da meada é a própria Lava-Jato, pois o doleiro Lúcio Funaro, que fez delação premiada, era o operador de propina do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que está preso em Brasília.

Como se sabe, todo crime tem uma motivação e deixa um rastro. Procuradores federais da área criminal estarão carecas de saber que o padrão de queima de arquivo adotado pela banda podre da polícia é a simulação de latrocínio, de preferência com um “bode” para levar a culpa se um dos sicários for preso. Mas, a esta altura do campeonato, a lavagem de dinheiro de propina, no caso dos políticos fluminenses envolvidos na Lava-Jato, talvez seja um caminho muito mais fácil para se chegar à “banda podre” da polícia fluminense, porque o rastro da propina geralmente tem pegadas de policiais ou ex-policiais envolvidos.

Lava-Jato

Ninguém deve se enganar. Os adversários da Lava-Jato estão na ofensiva. O ex-ministro Geddel Vieira Lima, por meio de seus advogados, embora preso, vive dias de caçador: quer que a Polícia Federal informe como ficou sabendo e quem denunciou a existência das malas e caixas com R$ 51 milhões no apartamento de Salvador, com o nítido propósito de anular a investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), como aconteceu com a Operação Castelo de Areia. Os deputados petistas Paulo Pimenta (SP) e Wadih Damous (RJ), que são advogados experientes, recentemente, divulgaram entrevista do ex-advogado da Odebrecht Rodrigo Tacla Durán, com propósito de anular a delação premiada de Marcelo Odebrecht.

As grandes bancas de advocacia do país saíram do estado de torpor em que se encontravam desde a delação premiada do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto da Costa, o primeiro êxito da Operação Lava-Jato. Articulam-se para anular os acordos de delação premiada de Marcelo Odebrecht, homologados em janeiro, a “delação do fim do mundo”. Seu efeito pode ser comparado à “teoria do caos”, pois motivou a abertura de investigações contra nove ministros de Temer, 42 deputados e 28 senadores, além de arranhar ou mesmo manchar a reputação de centenas de políticos citados no caixa dois da empresa. A delação de Joesley Batista, que seguiu a mesma receita, atingiu o presidente Michel Temer (PMDB) e serviu de base para a primeira denúncia de Janot contra o presidente Temer, que agora está pessoalmente empenhado em conseguir sua anulação. As delações abriram tanto o leque de acusações que levaram Janot ao isolamento político; entretanto, a delação de Funaro é focada na relação entre Eduardo Cunha e o presidente Temer.

Fernando Gabeira: No coração das trevas

Uma querida amiga disse que leu um artigo meu três vezes para entender bem. Prometi que na próxima, reescreverei três vezes. Italo Calvino disse que o texto do século XXI teria de ser leve. Mas como são pesados os temas do Brasil de hoje. ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que os comandantes da PM estão ligados ao crime e que o governo não controla sua polícia. Não ficou aí, nessa sinistra generalização. Disse que a esperança de mudar só viria mesmo após as eleições de 2018. Estamos em novembro de 2017. Quantos tiroteios, quantas balas perdidas, quantas mortes nos esperam até lá? Se o quadro é esse mesmo que o ministro pintou, o governo federal deveria fazer algo para transformá-lo.

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou há algum tempo que havia relação entre políticos e o crime organizado. Eles precisam de voto, o crime organizado controla mais de 800 pontos apenas no Rio. Quem vai à Baixada, viaja a cidades como Campos e Macaé ou cruza a Baía de Guanabara, vai até Niterói, constata que o número de territórios ocupados é muito maior.

Jungmann propôs uma força-tarefa para desvendar os vínculos entre crime e política no Rio. Raquel Dodge concordou. Até aí, tudo bem.

Uma revelação bombástica antes mesmo da força-tarefa começar o seu trabalho é inadequada. Acaba complicando a vida das pessoas já amedrontadas no seu cotidiano. O ministro Jardim nem mata a cobra nem mostra o pau. É como se dissesse: “Xi, a segurança está na mão de bandidos mas isso pode mudar depois de 2018.”

Felizmente não é bem assim. Ouvi alguns amigos da PM e eles garantem que há bons e honestos comandantes.

O Rio foi abalado por um governo que era, na verdade, uma organização criminosa. Todas as estruturas do poder foram de alguma forma contaminadas. Certamente será necessário um paciente e árduo trabalho com ajuda federal para desfazer todas as teias, os nichos da corrupção.

Quando o Exército veio pela primeira vez nessa crise, defendi a ideia de que deveria estabelecer um contato maior com a sociedade, oferecer um trabalho comum. Com as formas de comunicação de hoje seria possível criar um sistema de defesa muito mais poderoso. A própria sociedade se mexe. O aplicativo OTT (Onde Tem Tiroteio) é um um dos exemplos disso.

Nas primeiras investidas, a operação fez inúmeros cercos, apreendeu poucas armas. Era uma indicação de que o trabalho de inteligência precisava melhorar. Da soma que o governo federal destinou, foram usados apenas 22% para enfrentar a crise de segurança pública no Rio. E os cercos são a tática mais cara com menores resultados.

No meio do áspero caminho, uma crise no relacionamento entre os governos. Parecia haver algo no ar entre o ministro Jungmann e as autoridades estaduais de segurança. Ao invés da possibilidade de uma cooperação em grande escala, incluindo as pessoas que vivem aqui, o que nos ofereceram foram crises de relação, desconfiança mútua.

É preciso formar um bloco bem intencionado entre as forças de segurança. E pedir a ajuda da sociedade. Não temos armas. Mas o conhecimento coletivo é um instrumento que potencializa o trabalho armado, em certas ocasiões, pode até dispensá-las.

De uma certa forma, a luta contra o terrorismo na Europa e nos Estados Unidos, os esforços emergenciais após uma catástrofe natural — todos esses grandes embates demandam um vínculo através da rede. Nas inundações do Texas foi impressionante acompanhar o mapa das pessoas ilhadas; bastava clicar no ponto que aparecia a mensagem: falta comida, dificuldade de respirar, rompeu a bolsa d’água. Um terrorista procurado na Europa pode ter seu retrato passado para todos os smartphones de uma extensa área onde opera.

O potencial de descobrir os caminhos para programas que reforcem a segurança no Rio não está em governos combalidos, mas na própria sociedade. Como acionar esse poder sem ter o mínimo de credibilidade? O que os que ainda sobrevivem nos governos poderiam pelo menos tentar. E tentar com uma visão clara do que distingue propaganda de resultado real.

O grande problema não é só que os bandidos furam facilmente os cercos. O difícil é furar os cercos mentais que às vezes dominam as cabeças no governo. Quase todas têm medo de falar com pessoas reais. Preferem fazê-lo através das grandes máquinas de propaganda que filtram as críticas ou enfatizam as pequenas vitórias.

Sem que os sobreviventes no governo peçam socorro e a sociedade lhes dê mão, não vai prosperar uma defesa real diante da crise de segurança. De outra forma, voltamos aquela história de esperar 2018. É muito tempo, sobretudo para os que perdem a vida em segundos nas ruas do Rio.

É tudo tão grave, certamente não é uma dessas dores estranhas que simplesmente passam se ficamos em repouso. Nossas chances dependem também da percepção do abismo: quanto mais rápida, melhor.

Arnaldo Jordy: É guerra mesmo

O Brasil não está em guerra no sentido formal, mas é como se estivesse, tal o escândalo dos números do 11º Anuário Brasileiro do Fórum de Segurança Pública, que foram apresentados ao público nesta segunda-feira, 30. Causa estarrecimento saber que a cada nove minutos uma pessoa é morta violentamente no país. Em 2016, foram exatos 61.619 assassinatos, na sua grande maioria por armas de fogo. O número é equivalente às mortes causadas pela explosão de uma bomba atômica na cidade japonesa de Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. Em cinco anos, 279 mil pessoas foram vítimas de mortes violentas intencionais no país, enquanto a guerra na Síria, no mesmo período, matou 256 mil pessoas.

No ano passado, no Brasil, sete pessoas foram assassinadas a cada hora, o que coloca o Brasil entre os cinco com maiores índices de violência do mundo. O aumento em comparação com 2015 foi de 3,8%. A taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes ficou em 29,9 no país no ano passado.

Apesar desses números estarrecedores, os governos federal, estaduais e municipais gastaram 2,6% a menos com políticas de segurança pública em 2016: R$ 81 milhões. A maior redução foi observada nos gastos do governo federal, com um corte de 10,3%. Infelizmente, parece que o assunto não vem sendo tratado com a devida seriedade.

Os jovens negros e pobres são os maiores alvos das forças policiais, 81% das 21.897 pessoas que perderam a vida em confrontos com a polícia entre 2009 e 2016 tinham entre 12 e 29 anos, 76,2% eram negros e 99,3% homens. Só no ano passado, 4.224 pessoas morreram em decorrência de ações das polícias, um aumento de 25,8% em comparação com 2015. Mas os policiais também estão em risco: 437 policiais civis e militares foram vítimas de homicídio em 2016, com crescimento de 17,5% em comparação com 2015.

No caso das mulheres, os números são igualmente alarmantes. Uma mulher é assassinada a cada duas horas no Brasil. Um total de 4.657 mulheres foram vítimas de feminicídio, quando o assassinato decorre da condição de mulher da vítima. Em 2016, cresceu 3,5% a incidência de estupros, com 49.497 ocorrências no ano passado.

As escolas deixaram de ser lugares de aprendizado em segurança, pois, segundo o Anuário de Segurança Púbica, 40% delas não têm qualquer esquema de policiamento e 70% dos professores já presenciaram agressões físicas ou verbais entre os alunos.

Para nosso desespero, Belém continua entre as capitais mais violentas do Brasil, com a segunda maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes, 64,9, atrás de Aracaju e à frente de Porto Alegre. O Estado do Pará inteiro teve 4.209 pessoas assassinadas em 2016, um crescimento de 10,3% em comparação com 2015. A taxa de mortes por 100 mil habitantes no Estado no ano passado foi de 50,9%, ante 46,1% em 2015. O número é a soma dos homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e policiais civis e militares mortos em confronto ou fora de serviço. Nesse triste ranking, somos o sexto Estado mais violento, atrás de Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais, e à frente da Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Esses números estarrecedores colocam em xeque o próprio modelo de segurança pública brasileiro, que precisa ser repensado para o cenário atual da nossa sociedade e democracia. Considero que apenas a repressão já não funciona para conter a criminalidade, já que muitas vezes contribui para acirrar a violência, provocando o aumento do número de mortes. Em vez disso, será preciso pensar a questão de modo estrutural, promovendo mudanças na sociedade capazes de torná-la mais igualitária e menos injusta, além de modernizar e equipar as forças de segurança, para que possam desenvolver seu trabalho de modo mais efetivo e seguro para todos. Além disso, é preciso incentivar o desarmamento da sociedade. Ao contrário do que muitos pensam, quanto mais armas nas ruas, mais inseguros todos nós estaremos. Uma estratégia precisa ser planejada envolvendo o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, polícias estaduais, com critérios bem definidos, para enfrentar com inteligência o crime organizado, que tem com o pano de fundo o tráfico de drogas, origem de crimes e violência.

* Arnaldo Jordy é deputado federal pelo PPS-PA e líder do partido na Câmara

Luiz Carlos Azedo: O finado coronel

O Palácio do Planalto tenta debelar a crise política aberta pelas declarações de Torquato, mas isso não resolve a situação caótica da PM fluminense, que vive uma guerra de facções políticas

O falecido coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, que comandou a Polícia Militar fluminense nos dois governos de Leonel Brizola, foi uma espécie de precursor das unidades de pacificação implantadas nas favelas cariocas pelo ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), que está preso em Benfica. Defendia uma mudança de conceitos e mentalidade na corporação, que fora engessada, segundo ele, em uma estrutura concebida por Getulio Vargas, em 1936, para atuar como força auxiliar do Exército numa guerra civil ou contra insurreições, em razão da Revolta Constitucionalista de 1932 e da chamada Intentona Comunista de 1935. Durante o regime militar, essa concepção se consolidou.

O Plano Diretor da PMERJ elaborado por Cerqueira tinha o objetivo de mudar o comportamento repressivo da tropa e implantar um novo modelo de policiamento, a partir de efetiva integração comunitária. A política, porém, enfrentou grande resistência e dividiu a corporação entre “bundões” e “fodões”. No jargão grosseiro dos quarteis, os primeiros eram os oficiais burocratas, defensores da integração e da prevenção; os segundos, oficiais operacionais, defensores da repressão.

Com Brizola no governo fluminense, a PM deixou de subir o morro e usar as botas para arrombar as portas dos barracos, como era tradição, mas a outra face da moeda foi a entrega do controle dos morros para os traficantes. Não era a intenção de Nazareth Cerqueira, mas foi o que acabou acontecendo. O interesse eleitoral falou mais alto. Nas eleições municipais de 1988, por exemplo, Marcelo Alencar foi eleito prefeito graças ao prestígio de Brizola nas comunidades.

Desde então, a cada eleição, um dos grupos apoia o candidato de oposição. Moreira Franco, por exemplo, em 1986, foi apoiado pelos “fodões”. Já Anthony Garotinho, em 1998, pelos “bundões”. Foi no seu governo que emergiu o poder de uma nova categoria na PM fluminense: “a banda podre”, como denunciou o então secretário de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, que acabou demitido. Os filmes Tropa de Elite 1 e 2, citados pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, relatam os bastidores da PM fluminense.

O Palácio do Planalto tenta debelar a crise política aberta pelas declarações de Torquato, mas isso não resolve a situação caótica da PM fluminense, que vive uma guerra de facções políticas, num ambiente cuja cultura é secular. A situação da PM do Rio é de caos doutrinário. As unidades de pacificação já não dão conta recado, nem os antigos batalhões. Como ontem foi Dia de Finados, fica o registro de que o coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira foi assassinado no saguão do prédio onde trabalhava, pelo sargento da PM Sidney Rodrigues, na tarde de 14 de setembro de 1999. O assassino foi morto logo a seguir, com um tiro na nuca, supostamente, disparado por um segurança da Terma Aeroporto, que funciona no térreo do edifício. Pai de sete filhos, Cerqueira estava aposentado na Polícia Militar desde 1994. O crime nunca foi esclarecido.

Roberto Freire: Guerra não declarada

Em qualquer pesquisa que se faça sobre as maiores preocupações dos brasileiros em relação à vida cotidiana, a sensação de insegurança e a impotência em relação à violência aparecem, invariavelmente, no topo da lista. Como se não bastassem as enormes dificuldades ainda enfrentadas pela população em função da maior recessão econômica da história do país – que agora, enfim, começa a ser deixada para trás –, não há uma família sequer que se sinta plenamente segura ao andar pelas ruas, seja nas metrópoles ou nos pequenos e médios municípios. A chaga da violência atingiu tal nível de desmantelo no Brasil que, lamentavelmente, quase já se vive em um cenário típico de guerra.

Segundo os dados divulgados pelo 11º Anuário Estatístico da Violência, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou em 2016 o aterrorizante número de 61.619 mortes violentas, o que corresponde a um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior. Nesse novo e inaceitável patamar, a taxa nacional de assassinatos por 100 mil habitantes chegou a absurdos 29,9, uma das mais elevadas do mundo.

Para que se tenha a dimensão da tragédia nacional, esses números representam 7,4 vezes o que se mata nos Estados Unidos; 42,8 vezes o índice da Alemanha; e impressionantes 99,6 vezes a mais do que no Japão (onde as armas portáteis são terminantemente proibidas, inclusive as chamadas “armas brancas”, permitindo-se unicamente a posse de armas de ar comprimido e de caça).

O mais chocante, no entanto, é compararmos a situação brasileira com a Síria, um país que completou seis anos de uma bárbara e sanguinária guerra civil. Até março de 2017, 321.358 pessoas foram mortas por lá durante todo esse período, das quais cerca de 91 mil civis (uma média de 53.559 homicídios dolosos a cada ano, inferior aos números brasileiros). Se a comparação for feita apenas com os civis, o que é mais adequado, cerca de 15 mil pessoas são mortas por ano na Síria, praticamente um quarto do que se mata no Brasil.

Apesar de tamanho descalabro, é possível alimentar alguma esperança de que nosso país encontre um caminho para amenizar um dos problemas mais dramáticos que enfrenta. Quando se observa detalhadamente os dados referentes ao estado de São Paulo, por exemplo, o que se nota é uma enorme disparidade em relação ao caos vivenciado no resto do Brasil. No território paulista, o número de mortes violentas é de 11 por 100 mil habitantes (em Sergipe, chega a 64 por 100 mil). No caso dos latrocínios (roubo seguido de morte), São Paulo registra 0,8 por 100 mil (no Pará, esse índice é de 2,3 por 100 mil, o triplo).

O Atlas da Violência, estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em junho deste ano, reforça que o enfrentamento à violência tem sido bem sucedido em São Paulo em comparação com o restante do Brasil. Além do menor índice e da maior redução na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o estado está representado por 19 cidades entre as 30 consideradas mais pacíficas de todo o país.

Entre 2005 e 2015, de acordo com este levantamento, houve uma significativa redução de 44,3% na taxa de homicídios no estado. Fazendo um cruzamento com os dados do Anuário da Violência já citados anteriormente, se o índice verificado em todo o Brasil fosse igual ao de São Paulo, teríamos 22.503 mortos (e mais de 38 mil brasileiros seriam poupados a cada ano). Tudo isso apenas corrobora a tese de que é necessário, uma vez mais, olhar com atenção e analisar com responsabilidade o exemplo exitoso de São Paulo, que pode servir como modelo a ser replicado nos outros estados.

Outro caso emblemático, este pelo aspecto negativo, é o do Rio de Janeiro, que vem sofrendo com a ação do crime organizado e a dificuldade das forças de segurança em neutralizá-la. É importante destacarmos o papel que as Forças Armadas cumpriram recentemente na cidade, sob acompanhamento do ministro da Defesa, Raul Jungmann, que faz um notável trabalho à frente da pasta. Mas é evidente que esse tipo de atuação é uma consequência direta do total descalabro da área de segurança pública não só no Rio, mas em diversas regiões do país. A segurança é responsabilidade constitucional dos estados, por meio da ação de suas polícias, e a transferência dessas atribuições aos militares é um atestado de incompetência, algo inaceitável, além de um desvirtuamento da ordem constitucional.

Os números de guerra servem para nos levar à constatação de que se chegou a um ponto insustentável. A sociedade não suporta mais conviver com níveis de violência que há muito ultrapassaram todos os limites e tomaram conta do país. O Brasil clama por paz e civilidade contra a barbárie. A população está assustada, e não sem motivo. Por outro lado, há exemplos virtuosos que indicam o caminho a ser seguido no combate ao crime. Temos de reagir. É possível vencer.

El País: Na cidade com mais feminicídios no Brasil, 89% das vítimas são pretas e pardas

A Agência Pública foi até Ananindeua, no Pará, onde se registrou o maior índice do país em 2015

A sala está quente, abafada. O pequeno ventilador que gira no canto da mesa não dá conta de vencer os quase 40ºC que o termômetro marcava naquele começo de tarde no Pará. Os minutos de silêncio, timidez e hesitação precedem o peso dos depoimentos que viriam a seguir. Cada mulher sentada naquela roda sabe que não será fácil reconstituir as lembranças da violência sofrida durante anos. Algumas delas ainda vivem com seus agressores.

Elas estão reunidas na sede do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cram) em Ananindeua, cidade da zona metropolitana de Belém. São mulheres diversas em idade, raça, classe e história, todas atendidas pelo serviço. Apesar das diferenças, todas têm algo em comum: o fato de estarem vivas para contar o que viveram significa que venceram as estatísticas.

A cidade que mata mais mulheres

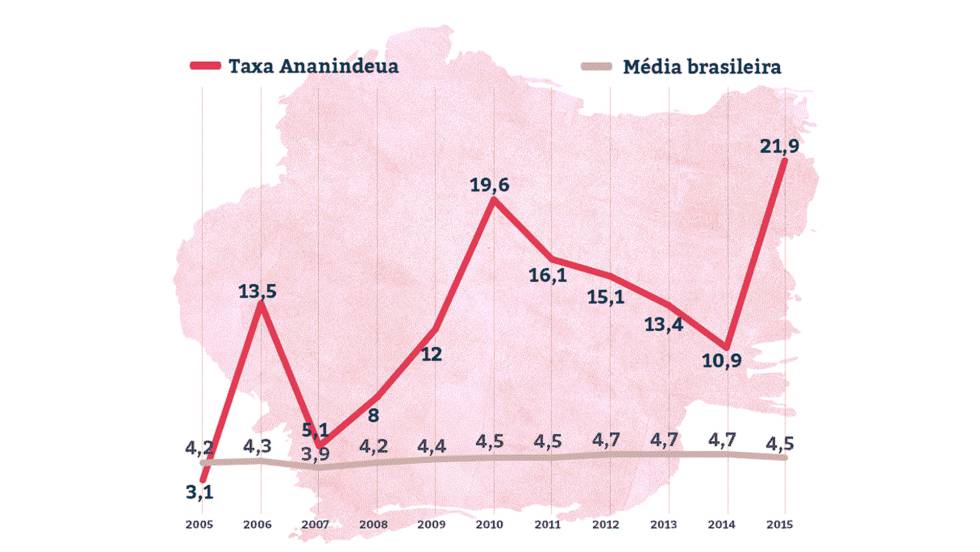

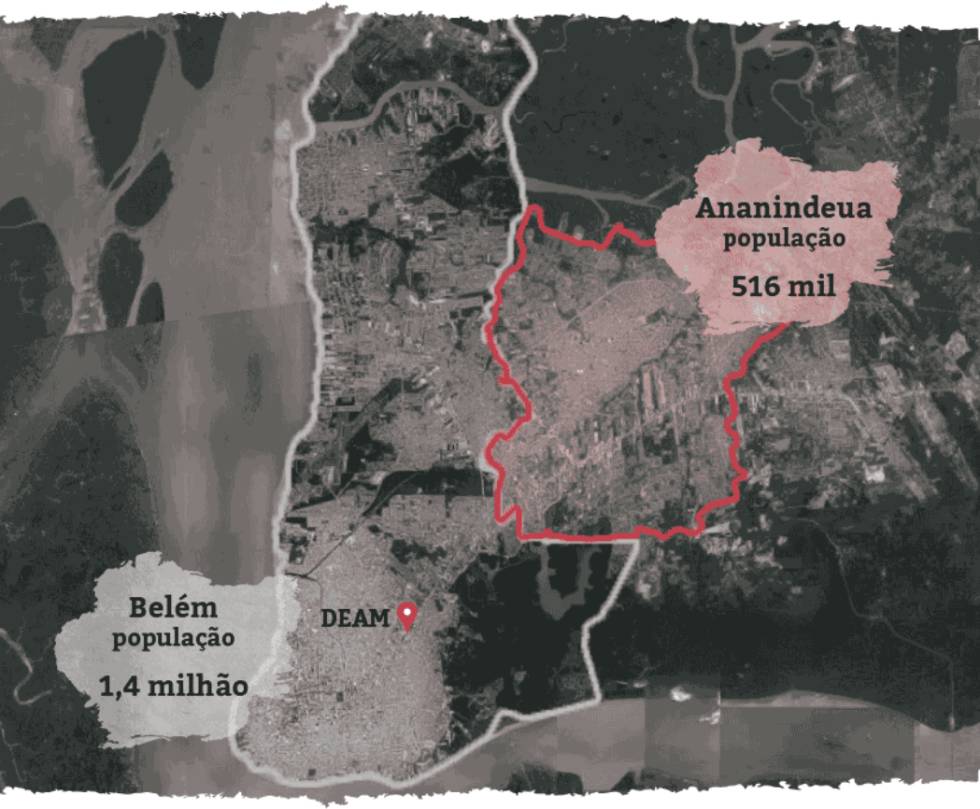

A Pública mergulhou nos registros do Ministério da Saúde para encontrar a cidade brasileira com mais mortes violentas de mulheres e a evolução desse número em dez anos (de 2005 a 2015 – último ano com dados disponíveis no sistema). Essa categoria inclui mortes por violência por diversos meios, como sufocamento, arma de fogo, objetos cortantes ou mesmo agressões sexuais*. Nesse recorte, Ananindeua foi o município com a maior taxa de morte de mulheres em 2015, com 21,9 homicídios para cada 100 mil. A segunda colocada, Camaçari, na Bahia, teve uma taxa de 13. A escalada da taxa de mortes de mulheres em Ananindeua ao longo dos anos também chama atenção: em 2005, foram apenas três mortes por agressões por 100 mil mulheres na cidade paraense – aumento de 730% em uma década.

Ananindeua aparece também entre as cidades com as maiores taxas de homicídio da América Latina e Caribe, segundo o Observatório de Homicídios. No último Mapa da Violência, que traz os homicídios por armas de fogo no país, de 2012 a 2014, ela fica em sétimo lugar no ranking.

Para obter mais detalhes do contexto em que essas mulheres foram mortas, a Pública pediu à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), via Lei de Acesso à Informação (LAI), os Boletins de Ocorrência (B.O.) de mortes de pessoas do sexo feminino em 2015 nos municípios de Belém e Ananindeua, decorrentes de agressões externas. O pedido especificava que, caso o nome das vítimas e dos agressores estivessem protegidos pelos excludentes das informações pessoais da LAI, poderiam vir tarjados no material a ser enviado. Ainda assim não obtivemos o acesso.

Segundo a pesquisa no DataSus, em 2015 morreram em Ananindeua 40 mulheres por armas de fogo, 12 por objetos cortantes, três por força corporal e uma por sufocamento. O recorte de raça também salta aos olhos: em dez anos, das 343 mulheres assassinadas, 306 eram pardas e negras e 35, brancas.

Com cerca de meio milhão de habitantes, Ananindeua é apontada também como a cidade com pior saneamento básico do país, entre outros maus indicadores sociais que se associam em um quadro de violação de direitos humanos, como explica Luanna Tomaz, professora da Ufpa e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Mulher e Relações de Gênero Eneida de Moraes (Gepem-Ufpa). “É uma cidade que fica ao lado da capital [Belém], que cresceu de forma desordenada, que tem muitas áreas pobres, precárias em termos de saneamento básico e urbanização. Grande parte das pessoas trabalha em Belém e só volta para dormir na cidade, que tem a BR passando no centro e várias regiões distantes, de periferia. Tem muitos problemas estruturais, e esse conjunto de fatores pode ser um dos indicadores para esses altos números de violência.”

Nesse cenário de violência generalizada, a violência entre quatro paredes é a principal responsável pelas agressões contra as mulheres, de acordo com a defensora pública de Ananindeua Luciana Guedes: “A grande maioria das mortes de mulheres aqui é resultado da violência doméstica. São cometidas dentro do núcleo familiar. Nós observamos isso não só pelas mulheres que chegam pedindo ajuda como nos casos em que a Defensoria atende os homens nesses crimes. Nós tivemos recentemente em Ananindeua a primeira condenação de feminícidio do Pará [cometido em 2015], e isso é bem simbólico”, afirma. E acrescenta: “Ananindeua é um município muito, muito pobre. A educação é muito ruim, a saúde é muito ruim, e, na minha opinião, a falta de políticas públicas ainda é o grande vilão da história. Isso se reflete nos nossos atendimentos aqui na Defensoria. Na área criminal, o volume de atendidos é muito grande e a solução não é só colocar PM na rua. É um ciclo de violência que não vai se quebrar enquanto faltar vontade política do Estado e da prefeitura [ambos do PSDB]”.

Luciana planeja montar um núcleo de atendimento especializado na Defensoria para dar conta da demanda espontânea: “Nós atendemos um grande número de mulheres que chegam todos os dias, às vezes com o B.O. que fizeram na Delegacia da Mulher em Belém, às vezes depois de serem mal atendidas em delegacias comuns na cidade e às vezes sem nada, só porque não sabem aonde ir.”

A fragilidade da rede de proteção apontada pela defensora aparece de forma recorrente na fala das mulheres vítimas de violência com quem conversamos para a reportagem.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) mais próxima fica no centro de Belém, a cerca de 50 minutos de ônibus de Ananindeua, o que dificulta a denúncia – muitas mulheres disseram não ter o dinheiro do transporte ou com quem deixar os filhos, além de perder o dia de trabalho na viagem – e sobrecarrega a própria delegacia, conforme a delegada Janice Maia: “A Deam Belém foi feita para atender a zona metropolitana. A gente atende Belém e as cidades próximas como Ananindeua, Marituba etc. São muitas vítimas e a gente acaba não dando conta de atender todos. Ananindeua é uma cidade enorme, tem muitos habitantes, depois de Belém é de onde recebemos mais mulheres. É necessária uma Deam local, e ela já está sendo pensada. Existem muitas delegacias na cidade e teoricamente todas podem fazer o atendimento, mas a vítima prefere vir para cá porque aqui damos um atendimento mais especializado”.

A delegada explica que a aplicação da medida protetiva, que nos casos de Belém sai em 24 horas, assim como as providências quando ela é descumprida pelo agressor são mais difíceis em Ananindeua por causa da distância entre as duas cidades: “Em Belém, nós temos a facilidade de ter tudo aqui no mesmo prédio, mas nos outros municípios não. A medida protetiva tem que ir fisicamente para lá. O policial tem que sair daqui, atravessar a cidade e entregar na vara de lá. Se a mulher narrar uma quebra de medida, é mais fácil quando é de Belém porque a gente já fala com o Judiciário, pergunta se ele foi notificado, se não foi… Para os outros municípios, tem que ter esse deslocamento, tem que enfrentar o trânsito. Já dificulta nosso trabalho. É preciso mais veículos, mais policiais”.

Na prática, isso significa que uma moradora de Ananindeua que tenha sofrido qualquer tipo de violência ou ameaça de morte e não queira ser atendida por policiais homens em delegacia comum – ou que tenha sido mal atendida em uma – precisa se deslocar em uma viagem de cerca de uma hora até o centro de Belém, encarar uma fila, fazer o B.O. e voltar para casa para esperar pela medida protetiva (se for atendida no mesmo dia). Caso o agressor descumpra a medida – e a mulher continue viva –, ela deverá voltar a Belém (novamente caso não queira ou não possa ser atendida em uma delegacia comum) e avisar as autoridades competentes para que sejam tomadas providências.

“Quando eu cheguei sozinha na delegacia em Ananindeua, ninguém me deu atenção. Nem as próprias mulheres me deram atenção. Eu pensei: ‘O que eu tô fazendo aqui se nada vai ser feito?’. A escrivã pergunta: ‘Ele bateu? Como bateu? Tem marca?’. Pega no seu braço assim: ‘Ah só isso? Isso aqui? A senhora tem certeza que quer denunciar? Não quer tomar uma água?’. Isso faz a gente entender o quê? Que é perda de tempo estar ali. Pra muitas mulheres que voltam pra suas casas, que não denunciam, é justamente por isso. Porque elas se deparam logo com essa barreira. Eu não tenho família, não tinha pra quem pedir ajuda. As mulheres voltam pra casa e são agredidas novamente e novamente. Por isso hoje muitas mulheres falam: ‘Nem vou denunciar porque não vai dar em nada mesmo’. A mulher acaba que desiste”, diz A**, que durante alguns anos sofreu agressões físicas e chegou a ser mantida em cárcere privado pelo companheiro, na roda de conversa no Cram (sua história completa está em uma das animações abaixo).

As outras acenam com a cabeça, concordando. R., que ainda mora com o marido agressor, diz: “Eu prefiro sumir, sair de casa quando ele tá violento. Nesse feriado de abril que teve, eu apanhei muito. Aí eu fui na delegacia do bairro fazer um B.O. e eles me disseram que só poderiam me atender no horário comercial, de 8h ao meio-dia e das 14h até as 17h. Eu só poderia voltar quatro dias depois. Fui em outra delegacia e também não me atenderam. Eles não dão continuidade. Eu não tenho condição de ir até Belém pra voltar com um papel. Vai ser pior. Aí eu acho melhor eu sumir mesmo, saio um pouco de casa e, quando ele se acalma, eu volto. Já tive minha cara quebrada, meu nariz quebrado, pedaço da orelha arrancado. Tenho marca, mordida, sofri violência moral, sexual”. Ela diz que ainda não deixou a casa porque não tem família nem renda suficiente para sustentar a si e ao filho com necessidades especiais. Também não conseguiu que o marido saísse da casa. Então vai convivendo com a violência.

“É muito difícil para as mulheres quebrarem o ciclo de violência”, diz a coordenadora do Cram, Rosana Moraes. “Porque eles agridem, pedem perdão, ficam bons por um tempo e depois começam tudo de novo. Muitas vezes acabam com a autoestima delas, as agressões são psicológicas e patrimoniais também. Por isso é tão importante que essas mulheres sejam acolhidas de forma correta por toda a rede de enfrentamento à violência, para que se sintam fortes para sair dela.”

A jornalista e ativista da Rede de Mulheres Negras do Pará Flávia Ribeiro, que também mora em Ananindeua (veja entrevista com ela no fim da página), conta que já acompanhou uma mulher à Deam de Belém e que a demanda dela não foi atendida nem lá nem em qualquer outra instância do Estado: “Ela estava sendo ameaçada de morte pelo vizinho. Foi na delegacia e eles recomendaram que ela se afastasse de casa. Mais um papelzinho com o Boletim de Ocorrência. Ela não falou com nenhuma assistente social. A mulher chegou lá e teve que recontar essa história um milhão de vezes. Depois disso esse vizinho entrou de novo na casa dela, bateu, quase matou. Ela levou uma facada no rosto e teria que fazer várias cirurgias para recriar os nervos. Levou facada no pescoço, na mão. Consegui uma advogada em um grupo feminista, consegui uma audiência para ela em um órgão público e, quando ela chegou lá, novamente não foi atendida. Nem medida protetiva conseguiu. Ela se mudou. A casa que ela construiu e em que morava há não sei quantas décadas teve que deixar. E os vizinhos estão lá”.

Falta estrutura para proteger as mulheres de Ananindeua

A Delegacia da Mulher em Belém divide espaço – em um prédio novo e bonito – com a Polícia Militar, assistência social e psicológica, atendimento médico, perícia, Ministério Público e Tribunal de Justiça, em um projeto chamado Pro Paz Integrado Mulher. Segundo a coordenadora do serviço, Raquel Cunha, em 2015 a unidade atendeu 706 mulheres apenas de Ananindeua. Por lá, segundo ela, as mulheres recebem atendimento social e psicológico e, apesar da alta procura, ninguém volta para casa sem atendimento.

Inaugurado em 2014 pelo governo do estado, existem atualmente seis unidades do programa no Pará, com orçamento anual previsto de R$ 564 mil para Belém e cerca de R$ 30 mil para as outras unidades – pouco mais de R$ 2.500 mensais. A Pública pediu informações sobre outras fontes de renda dos centros integrados, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.

As mulheres com quem conversamos que precisaram do serviço dizem que a fila é grande em Belém e que elas voltaram várias vezes até conseguir atendimento. Uma delas, que não quis se identificar, disse que, quando tomou coragem para procurar ajuda, foi até o prédio do Pro Paz e esperou das nove da manhã às seis da tarde, até que desistiu e voltou para casa.

Segundo a Segup, a Deam de Ananindeua deve começar a funcionar nos primeiros meses de 2018, e, enquanto isso não acontece, a Polícia Civil pôs em prática o projeto “Mulher respeitada é mulher empoderada”, que leva delegacia móvel aos bairros da cidade duas vezes por mês, registrando Boletins de Ocorrência, pedidos de medidas protetivas e instauração de inquéritos policiais. “Ademais, tal projeto conta também com a Ação Cidadania, que realiza atendimento com assistentes sociais, atendimento jurídico, testes rápidos de saúde e serviços de embelezamento como corte de cabelo, limpeza de pele, manicure e pedicure, maquiagem, entre outros”, afirma a diretora de Atendimento a Grupos vulneráveis, Aline Boaventura.

O Cram, que também é um serviço do Estado, tem sido uma peça de resistência e talvez a única referência no enfrentamento da violência contra a mulher em Ananindeua. Mas as profissionais reclamam da falta de recursos e do descaso do poder público: “A coisa está cada vez pior. Nós estamos há três anos aqui e não há uma placa de identificação na porta. Nós pedimos um banner que fosse, e até hoje não conseguimos. A justificativa para a falta de recursos é sempre a crise, a crise. O Cram existe desde 2010 e essa crise existe desde essa época para nós”, diz a pedagoga Rita Viegas. “Somos quatro aqui: duas assistentes sociais, eu e a psicóloga, que adoeceu e não veio ninguém para substituir. Antes nós tínhamos um carro para atender às demandas, mas faz três anos que ele foi para o conserto e nunca mais voltou. Esse ventilador eu trouxe de casa porque a gente não estava aguentando o calor aqui dentro.” A assistente social Kellen Santos continua: “A gente queria ver o reconhecimento ao nosso trabalho, ter um local adequado para trabalhar, com infraestrutura. Estamos com essa falta da psicóloga, que para nós é muito difícil. A gestão fala que está tudo muito bem, que o Pro Paz é maravilhoso, mas aqui não tem o Pro Paz e o Cram está esquecido. Temos essas rodas de conversa mensalmente e, se a gente quer um bolo, uma água, um café para servir para as mulheres, a gente tem que tirar do bolso”. Kellen termina com uma frase que ouviríamos outras vezes e ficaria marcada como um grande fator para o alto número de mortes de mulheres em Ananindeua: “É como se a gente aqui não existisse”

*Nota sobre metodologia da pesquisa:

Para chegar à situação de Ananindeua, levantamos no DataSUS todas ocorrências de mortes de pessoas dos sexo feminino causadas por agressões em todos os municípios brasileiros de 2005 a 2015 (último ano com dados disponíveis no sistema). Em seguida, comparamos o número de mortes com a população feminina do município no ano correspondente, segundo dados do IBGE de população residente. A partir daí, alcançamos o valor da taxa de morte de mulheres por agressões, que é baseada no número de ocorrências a cada 100 mil residentes do sexo feminino. Excluímos do ranking final cidades com menos de 100 mil habitantes, visto que nelas pequenas variações no número de mortes de mulheres produziam uma alteração distorcida na taxa de mortalidade. Nesse recorte, Ananindeua foi o município com mais de 100 mil habitantes com a maior taxa de morte de mulheres por agressões em 2015, último ano do levantamento.

**Os nomes das mulheres vítimas de agressão entrevistadas nesta reportagem foram abreviados para preservar suas identidades

Colaborou Martha Jares

"O PODER PÚBLICO SÓ NOS VÊ QUANDO VIRAMOS ESTATÍSTICA"

A jornalista e ativista Flávia Ribeiro mora em uma das áreas consideradas mais violentas de Ananindeua, o Distrito Industrial. Ela também acompanha de perto a questão da violência de gênero, especialmente da mulher negra, como integrante da Rede de Mulheres Negras do Pará, do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa) e da Rede de Ciberativistas Negras. Em conversa com a Pública, ela dá sua interpretação do dado sobre o alto número de mortes de mulheres em sua cidade: “O poder público não está nos vendo. Ele só vê a gente quando a gente tomba. Aí a gente vira estatística”.

P: O que diz para você esse dado que mostra Ananindeua como a cidade com mais mortes violentas de mulheres do Brasil?

R: Eu acho assustador. Mas, embora seja assustador, não é incrível no sentido de “não acredito”. A gente sabe que a violência lá [a entrevista aconteceu em Belém] é muito grande. Eu moro em uma área periférica que é o Distrito Industrial, uma das áreas mais violentas da cidade. Eu moro em um conjunto e a maioria trabalha e estuda, mas lá a gente convive com áreas de invasão, tenho vizinho traficante, outro que é policial, uma boca… A gente convive com todo mundo, mas sente a violência. E, no meu trabalho com o movimento negro, a gente sabe que nem todas as mortes são publicadas. Tem muitas mortes que acontecem por lá e ninguém fica sabendo. Não sei nem se entra para o número, para essa estatística. Esse dado é perfeitamente crível.

P: E o que você acha que está acontecendo?

R: Um total abandono por parte do poder público. Não só a respeito da política de mulheres, que é praticamente inexistente. Pode até ter alguma coisa no papel, mas, andando por lá, a gente sabe que não tem nada.

P: Em Ananindeua não tem quase nada da rede de proteção à mulher, né?

R: Olha, acho que no Pará. A gente não sente a presença do Estado. A gente acabou de fazer a Marcha das Mulheres Negras aqui em Belém e, antes disso, a gente fez uma campanha que era de 75 dias de ativismo contra o racismo. As pessoas perguntavam: “Mas por que vocês estão fazendo isso?”. Porque a gente está morrendo. Cada pessoa negra que você está vendo aqui é um desafio à estatística. A mulher negra é a que mais morre de violência obstétrica; a criança negra é a que mais morre; aumentou em 54% o número de mortes da mulher negra; e tem um genocídio do homem negro acontecendo. Toda vez eu digo em palestras que a gente tem que se organizar porque o poder público não está nos vendo. Ele só vê a gente quando a gente tomba. Aí a gente vira estatística. Política pública não nos contempla – tanto é que a [Lei] Maria da Penha não nos contemplou. Se não for voltado para a população negra especificamente, não vai nos contemplar. Política universal não nos contempla. Um dia desses, eu vi uma entrevista com um policial militar que dizia “tem que fazer Boletim de Ocorrência”, mas as pessoas não fazem porque não acreditam. Várias amigas acham que podem ser agredidas pela polícia. Elas acham que podem ser destratadas, desconsideradas. E vai fazer o que com o papel? Só formar dado de novo? O que eu vou fazer lá?

P: Estivemos no Propaz e na Delegacia da Mulher de Belém e nos disseram que, apesar da grande demanda, tudo está funcionando, que as mulheres de Ananindeua são atendidas, que ninguém volta para casa sem atendimento.

R: Vou te contar só um caso. A Artemis [organização que atua com a promoção da autonomia feminina e prevenção e erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres] recebeu uma denúncia de uma moça de Marituba que foi estuprada pelo vizinho e foi procurar a Deam. Ela estava sendo ameaçada de morte pelo vizinho. Ele tinha uns 18 anos e ela uns 37. Ele estava ameaçando ela e as filhas. Ela foi na Deam e eles recomendaram que ela se afastasse de casa. Mais um papelzinho com o Boletim de Ocorrência. Ela não falou com nenhuma assistente social. A mulher chegou lá e teve que recontar essa história um milhão de vezes. A escrivã estava conversando e entrou alguém para perguntar se ela queria merendar. Aí ela teve que parar aquela história de violência porque a escrivã estava com fome, ou não; alguém só foi oferecer. Depois disso, esse vizinho entrou de novo na casa dela, bateu, quase matou, ela levou uma facada no rosto e teria que fazer várias cirurgias para recriar os nervos. Levou facada no pescoço, na mão. E essa moça não falava com a gente. Quem falava com a gente era a patroa dela. Porque ela trabalhava num motel de segunda a sexta e, nos fins de semana, dava diária na casa dos donos do motel. Então ela trabalhava todos os dias. Ela não tinha celular e não queria falar sobre isso. Então, era o tempo todo a gente falando com a patroa sobre a situação dela. Até que chegou um momento em que eu disse: “Olha, não admito que ela desista”. Consegui uma advogada em um grupo feminista, consegui uma audiência para ela em um órgão público. Demorou um tempo para ela ser atendida e, quando ela chegou com a patroa, disseram que não se enquadrava nos atendimentos e ela não foi atendida. E nem medida protetiva conseguiu. Ela se mudou. A casa que ela construiu e em que morava há não sei quantas décadas, teve que deixar. E os vizinhos estão lá. Esse é o atendimento que ela teve na Deam. Eu também já fui lá segurar a mão de uma preta que tinha sido agredida pelo namorado e eles mal olham para as mulheres. Primeiro que chega lá e a gente tem que lidar com policiais militares homens. Eu entendo que é uma questão de segurança. Mas eu também entendo que a gente tem que ter outro meio de atender essa mulher. E nesse caso dessa moça, que era estudante universitária, veio do interior e não tinha família, ela queria a medida protetiva. É um prédio lindo pintado de rosa, lilás, mas é um elefante branco. A medida protetiva da minha amiga não tinha saído uma semana depois e só saiu porque a gente insistiu, voltou, foi atrás.

A gente fez um protesto no dia 8 de março de 2015 lá na frente contra o mau atendimento na Deam e se formou um grupo, e a delegada abriu a possibilidade de se falar sobre raça.

P: As mulheres que sofrem agressão em Ananindeua vão para a Delegacia da Mulher de Belém?

R: Algumas vão até as delegacias de bairro porque não foram bem atendidas na Deam. Conheço alguns casos. Inclusive casos em que as mulheres foram melhor atendidas nessas delegacias de bairro. Já tive conversas com delegadas que não admitem recorte de raça, por exemplo. Elas não admitem que é inconsciente, não é “você é preta não vou lhe atender”. Ela [profissional] olha para a mulher e pensa: “Ela já deve ter um monte de filhos, já deve estar acostumada, aguenta mais. Dá licença”.

P: A delegada da Deam disse que esse alto número de mortes de mulheres pode estar relacionado ao tráfico de drogas em Ananindeua. Mulheres de traficantes, dívidas de droga. Faz sentido isso para você?

R: Quando a polícia relaciona alguma morte com a droga, é um caso assim… A mãe da mulher que morreu é vizinha de um traficante. Caso encerrado. Não interessa quem morreu, não é ninguém. Acerto de contas.

P: Isso é uma justificativa oficial então…

R: Nossa. Muito. Tem relacionamento com o tráfico de drogas porque tem um vizinho traficante. Digamos que eu tenha um primo que morreu que era traficante. Então, se alguém na minha família morrer, caso encerrado. A gente não tem mais o que justificar. É tráfico de drogas. Tinha vínculo com o tráfico. A gente está falando do outro, de alguém negro, pobre e periférico que não sou eu. “Nossa, que violência, né?” Eu sempre falo que já não me impressiono com o machismo e com o racismo. Eu me impressiono com os olhos arregalados de quem não sabe que existe o machismo e o racismo. “Não sabia! Isso acontece em pleno século XXI?” Eu fico, gente! Que “privilegiozão da porra” que essa pessoa deve ter para desconhecer que existe racismo e machismo! É sempre a mesma expressão, os olhos arregalados: “Séeeerio que vocês são seguidos em loja? Eu nunca ouvi falar disso!”. Todas as pessoas negras deste país. Independente da roupa. Porque eu vou no shopping com meu iPhone na mão, com a chave do meu carro e eu sou seguida. E tem gente que segura a bolsa perto de mim. Do mesmo jeito que a gente é perigoso, quando a gente morre vira estatística e ninguém liga mais. Aí fica uma morte para minha mãe chorar. O Estado não se importa, não.

E as pessoas não estão mais com vergonha de se anunciar machistas, racistas, homofóbicas. O que está acontecendo para eles acharem que podem? Como a gente vai reagir?

P: Como é a polícia em Ananindeua? Porque o que eu costumo escutar é que, da mesma forma que existe a ausência do Estado, existe a presença ostensiva e violenta da polícia…

R: Também é assim. A gente tem aqueles “bons policiais” que têm uma boa relação com a comunidade e tentam ajudar aqui e ali. Mas de maneira geral é violenta. Principalmente quando eles vão baculejar, param a molecada na rua. Quem é essa molecada? Quem são essas pessoas? O meu vizinho branco nunca foi revistado pela polícia, ele não sabe o que é isso. Eu, por exemplo, quando sou parada numa blitz, abaixo o vidro para eles verem que eu sou mulher, porque eu sei que eles nessa hora estão procurando homem preto. Tenho a cadeirinha da minha filha no banco de trás.

As violências vão interseccionando. Eu sou uma mulher negra, no meu trabalho eu sou jornalista e consigo circular em espaços de pessoas brancas, com empresários. Mas lá eles me olham e sabem que eu sou uma mulher negra. Em outros espaços, eu estou no movimento negro, mas os homens negros é que ganham espaço. Eu sou mulher negra. Em todos os espaços, eu sou mulher negra. E se eu fosse lésbica, trans, essas características não iriam me deixar. Gorda, periférica. São marcadores de opressão.

A questão da mulher negra é tudo que atinge também o homem negro, porque o genocídio é do meu irmão, do meu filho, meu parente. Questão de gênero: falamos da mulher negra porque é quem mais sofre violência. Nós estamos brigando para ter uma dimensão de humanidade que o homem tem, porque o homem negro não tem medo de ser estuprado. O racismo é democrático, pega a pessoa negra. Ele pode interseccionar com o machismo. A gente quer a dimensão de humanidade da mulher branca porque a mulher branca tem medo de ser estuprada, mas morre menos do que a mulher negra. E o homem branco, que tudo foi feito por ele, para ele, em qualquer momento da história vai ser bem recebido. Todos os heróis são homens brancos, todos os livros falam de homens brancos, tantas conquistas. A gente também quer o homem branco discutindo com a gente. Já que vocês se dizem aliados, então vamos discutir os espaços de privilégio, usar os privilégios para inserir pessoas negras. Vamos discutir machismo, racismo e, principalmente, vamos escutar, né? Tem momentos em que para realmente mudar alguma coisa é isso: fechar a boca e escutar.

Luiz Carlos Azedo: O cerco à Rocinha

Os traficantes cariocas dispõem de uma topografia favorável, enraizamento social e fonte permanente de financiamento: a venda de drogas

Quem leu Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha, e Abusado (2003), de Caco Barcellos, traça um inevitável paralelo entre a iniquidade social que deu origem ao povoado de Canudos, no sertão baiano, e a do Morro Dona Marta, na encosta de Botafogo, no Rio de Janeiro. Os Sertões conta a história de Antônio Conselheiro, um líder messiânico; Abusado, a de Marcinho VP, um traficante carioca. O soldado do tráfico é um jagunço urbano. Euclides de Cunha fez a cobertura da quarta campanha de Canudos (1896-1897) para o jornal O Estado de São Paulo. Seu livro, porém, escandalizou a opinião pública. Além de revelar a miséria e o abandono dos habitantes do interior do país, desnudou o despreparo do Exército para lidar com a situação.

Na terceira campanha contra Canudos, o coronel Moreira César, que havia reprimido a Revolução Federalista (1893-1895) e fora enviado pelo presidente Prudente de Moraes para acabar com a rebelião, liderou um desastre. Com canhões Krupp e armas de repetição, seus 1.300 soldados invadiram o arraial de 5 mil casebres com facilidade. Os jagunços não ofereceram resistência, bateram em retirada para os arredores, na caatinga, de onde fustigaram as tropas federais durante a noite. Moreira César foi morto por uma bala traiçoeira e a tropa se desorientou, perdida entre palhoças incendiadas. O tenente-coronel Tamarindo, que assumira o comando, ordenou a retirada: “É tempo de murici; cada um cuide de si!”. A fuga virou carnificina:

“Concluídas as pesquisas nos arredores, e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram-nos. Queimaram os corpos. Alinharam depois, nas duas bordas da estrada, as cabeças, regularmente espaçadas, fronteando-se, faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e dólmãs multicores, selins, cinturões, quepes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas…(…) Um pormenor doloroso completou essa encenação cruel: a uma banda avultava, empalado, erguido num galho seco, de angico, o corpo do tenente-coronel Tamarindo.

Era assombroso… Como um manequim terrivelmente lúgubre, o cadáver desaprumado, braços e pernas pendidos, oscilando à feição do vento no galho flexível e vergado, aparecia nos ermos feito uma visão demoníaca.”

O massacre

Em resposta, o ministro da Guerra, marechal Carlos Machado Bittencourt, mandou para Canudos duas colunas com mais de 4 mil homens. De janeiro a setembro, o Exército penou. O próprio Bittencourt foi para a região organizar as linhas de suprimento e o cerco a Canudos. A morte de Antônio Conselheiro, possivelmente por disenteria, facilitou a vitória do Exército, que prometeu liberdade aos que se entregassem, mas bombardeou o arraial impiedosamente. Homens, mulheres e crianças foram degolados, a “gravata vermelha”. O corpo de Antônio Conselheiro foi exumado, decapitado e queimado. Mais de 12 mil soldados de 17 regiões do Brasil participaram do massacre de 25 mil pessoas. Mais tarde, as revelações de Euclides da Cunha levaram a jovem oficialidade a engrossar o Movimento Tenentista.

As Forças Armadas cercaram a Rocinha na sexta-feira. Têm homens treinados e equipados no Haiti para esse tipo de operação, mas enfrentam uma realidade diferente da caribenha, principalmente porque não estão numa ilha nem dispõem do mesmo amparo legal para intervir. Os traficantes cariocas dispõem de uma topografia favorável, enraizamento social e fonte permanente de financiamento: a venda de drogas. Estão em situação muito melhor do que os jagunços na caatinga. Um confronto aberto resultaria numa tragédia. O cerco à Rocinha é uma missão difícil, de resultados até agora pífios. Parece até ironia, mas as favelas do Rio receberam esse nome por causa dos casebres dos soldados que lutaram em Canudos e foram morar no Morro de Providência.

Luiz Carlos Azedo: Violência e desemprego

Grosso modo, os indicadores de violência estão associados ao desemprego e à educação. Por isso, a política de segurança pública não dá conta do problema sozinha

O referendo sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil, rejeitada por quase dois terços dos eleitores, em 23 de outubro de 2005, é um dos fenômenos mal estudados da política nacional. A derrota da proibição do comércio de armas e munições foi resultado de uma reviravolta na opinião pública, ocorrida num prazo de 20 dias. No começo, 80% dos cidadãos apoiavam a proibição; quando foram apurados os votos, 63% (59,1 milhões de eleitores) votaram não; 36,6% (33 milhões de eleitores), sim. A frente parlamentar vitoriosa foi coordenada pelo ex-governador de São Paulo Luiz Antônio Fleury (PTB), um político em decadência, e pelo polêmico deputado Alberto Fraga (então PFL-DF), coronel reformado da Polícia Militar.

A chamada “bancada da bala” derrotou toda a elite política do país, ou seja, os líderes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, o alto clero e os mais importantes representantes da sociedade civil, como a OAB, por exemplo, sem falar nos artistas e intelectuais que aderiram à campanha. O “não” venceu em todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul, Acre e Roraima, onde a opção recebeu cerca de 87% dos votos. O melhor desempenho do “sim” foi em Pernambuco e no Ceará, com pouco mais de 45% dos votos.

De acordo com o TSE, a abstenção foi de pouco mais de 21% dos 123 milhões de eleitores registrados. Os números se mostraram semelhantes ao resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2002, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos derrotados na consulta popular, se elegeu pela primeira vez. Somente 20,45% dos eleitores deixaram de votar. O direito à autodefesa e a fragilidade da segurança pública fizeram a cabeça dos cidadãos, num país em que eram assassinadas a tiros 108 pessoas por dia.

Na verdade, o cotidiano violento da população falou mais alto, num país no qual se estimava a existência de 17 milhões de armas em poder de civis. Estatísticas do governo de São Paulo, no ano anterior, revelaram que 5% das vítimas de homicídios ocorridos no estado foram casos de latrocínio (morte seguida de roubo); os demais, execuções. Uma década depois do plebiscito, a violência aumentou: o Brasil atingiu a marca recorde de 59.627 homicídios em 2014, uma alta de 21,9% em comparação aos 48.909 óbitos registrados em 2003.

A média de 29,1 para cada grupo de 100 mil habitantes também é das maiores já registradas na história do país, e representava uma alta de 10% em comparação à média de 26,5 de 2004. Os números são do Atlas da Violência 2016, estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FPSP). A pesquisa confirmou que jovens negros e com baixa escolaridade são as principais vítimas. Os homicídios representam cerca de 10% de todas as mortes no mundo, e, em números absolutos, o Brasil lidera a lista desse tipo de crime, mesmo considerando países em guerra civil, como Afeganistão, Iraque e Síria.

Humores

Grosso modo, os indicadores de violência estão associados ao desemprego e à educação. Por isso, a política de segurança pública não dá conta do problema sozinha, embora seja fundamental para reduzir os indicadores de violência, haja vista, por exemplo, a situação da crise de segurança no Rio de Janeiro, onde os indicadores vinham melhorando (redução de 33,3% de mortes por homicídio, de 48,1 para 32,1 por mil habitantes), até que o governo fluminense entrou em colapso.

O país tem 13,3 milhões de desempregados, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A redução foi de 0,8 ponto percentual em comparação ao trimestre de fevereiro a abril (13,6%), mas é irrisória, diante do fato de que a melhora foi proporcionada pela informalidade e não pela criação de vagas de carteira assinada, como era esperado. Ao comparar com o mesmo trimestre de 2016, 1,5 milhão de trabalhadores ficaram desempregados.O número de trabalhadores com carteira assinada manteve-se estável em 33,3 milhões frente ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo trimestre de 2016, a queda foi de 1 milhão de pessoas (2,9%).

O volume de empregados na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, cresceu 4,6%, para 10,7 milhões de pessoas. Isso significa que 468 mil pessoas ingressaram no mercado de trabalho na informalidade (em um ano, a alta ficou em 5,6%, com 566 mil pessoas inseridas). O contingente de trabalhadores por conta própria aumentou em 351 mil, para 22,6 milhões de pessoas (1,6%), na comparação trimestral.

Há uma correlação entre os índices de desemprego e os indicadores de violência, embora não seja a única. Há que se considerar, por exemplo, o fator educação; sem falar na questão da legalização do aborto, cujo impacto nos indicadores de violência são comprovados. Desemprego e violência mexem com os humores do eleitor. Nesse aspecto, é bom lembrar o que houve no referendo das armas.

Roberto Freire: Um país acuado pela violência

Basta sair às ruas em qualquer cidade do país, seja nos grandes centros urbanos ou nos pequenos e médios municípios, para que se note uma das maiores preocupações dos brasileiros nos dias de hoje. Como se não bastassem o desemprego e as enormes dificuldades para a superação da mais profunda recessão econômica de nossa história, o cidadão sofre cotidianamente com a calamidade da violência. Em algumas regiões, não é exagero afirmar que já se vive quase em um cenário de guerra, tal o nível de desmantelo ao qual chegamos.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal “O Estado de S.Paulo” com base em dados fornecidos pelas secretarias estaduais de segurança pública, o Brasil ultrapassou a marca de 28,2 mil assassinatos cometidos somente no primeiro semestre deste ano – sejam homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte ou latrocínios. São nada menos que 155 assassinatos a cada dia, o que corresponde a um índice 6,79% maior do que no mesmo período de 2016. Se a violência prosseguir nessa média, o país deve se aproximar dos 60 mil homicídios ao final do ano.

A situação talvez mais emblemática seja a do Rio de Janeiro. É importante destacarmos o papel que as Forças Armadas vêm cumprindo na cidade, sob acompanhamento do ministro Raul Jungmann, que faz um notável trabalho à frente da pasta da Defesa. Mas é evidente que esse tipo de atuação é uma consequência direta do total descalabro da área de segurança pública não só no Rio, mas em diversos estados do país.

Neste momento, a presença ostensiva do Exército nas ruas do Rio se impõe como razoável e, mais que isso, necessária. Mas devemos ter a consciência de que tal política não pode ser permanente, pois este não é o papel que cabe às Forças Armadas brasileiras. A segurança é responsabilidade constitucional dos estados, por meio da ação de suas polícias, e a transferência dessas atribuições aos militares é um verdadeiro atestado de incompetência, algo inaceitável, além de um claro desvirtuamento da ordem constitucional.

Para agravar um quadro que já é suficientemente delicado, o que não falta é a busca por respostas e soluções fáceis e equivocadas para problemas difíceis e complexos. Uma parcela significativa da sociedade brasileira defende a posse indiscriminada de armas de fogo pelo cidadão comum, como se tal medida, por si só, diminuísse a violência. Nada mais falso. Basta consultar especialistas em segurança pública ou mesmo policiais civis e militares para entender que, se armados, ao contrário do que prega o senso comum, estaremos ainda mais vulneráveis e desprotegidos.

Segundo o “Mapa da Violência 2016”, o Brasil tem uma média de 21,2 mortes por 100 mil habitantes envolvendo armas de fogo. O país ocupa a lastimável 10ª posição em um ranking composto por 100 nações – encabeçado por Honduras (66,6 mortes por 100 mil) e El Salvador (45,5). Em 2014, mais de 25 mil jovens de 15 a 29 anos foram assassinados por armas de fogo, um aumento de quase 700% em um período de quase 35 anos (desde 1980, quando morriam cerca de 3 mil pessoas nessa faixa etária).

Nos Estados Unidos, por exemplo, em especial nos últimos anos, todos nós acompanhamos inúmeras tragédias envolvendo os chamados “serial killers”, que chocaram o mundo ao fazer vítimas em série justamente porque o acesso às armas é cada vez mais fácil e disseminado naquele país. Os defensores do uso de armas pela população civil costumam citar a Suíça como um exemplo de país pacífico, altamente desenvolvido e onde há amplo acesso a armamento em geral. Ocorre que se trata de uma das raras nações europeias nas quais o serviço militar permanece obrigatório para os jovens de 18 a 20 anos.

Um detalhe importante, no entanto, é que as armas têm de ser guardadas em casa durante todo o período de serviço ativo e de reserva – e todos os suíços continuam na reserva para as Forças Armadas até os 42 anos de idade. A partir daí, podem adquirir sua arma por um preço simbólico, o que explica a grande circulação desses equipamentos entre os civis. A Suíça tem a 11ª menor taxa de homicídios do mundo (0,6 por 100 mil habitantes), mas não porque tem grande concentração de armas de fogo. Japão e Cingapura, que proíbem o uso de armas, têm menos homicídios (0,3 por 100 mil).

A sociedade não suporta mais conviver com um grau de violência que há muito ultrapassou todos os limites minimamente aceitáveis e se alastra por nossas cidades nos quatro cantos do país. Precisamos de leis mais eficazes para derrotar a impunidade, por um lado, e de educação e desenvolvimento social para diminuir a desigualdade, por outro. Todos os brasileiros verdadeiramente comprometidos em construir um futuro mais digno, sobretudo as autoridades públicas nas diferentes esferas de poder, devem somar forças e trabalhar em nome da paz, por mais civilidade e contra a barbárie. O Brasil está acuado e com medo, e há motivos para tanto. É tempo de reagir.

Entre a ordem e a malandragem

As Forças Armadas estão empregando o conceito de “guerra assimétrica” . Isso tem a ver com combate ao terrorismo. Faz sentido, o tráfico de drogas atua como uma espécie de guerrilha urbana

Desde sexta-feira, mais de 10 mil homens das forças federais reforçam a segurança no Rio de Janeiro, por decisão do presidente Michel Temer, que resolveu enfrentar o problema da violência e do crime organizado no estado. Em entrevista coletiva, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) permitirá a atuação das Forças Armadas (são 8,5 mil homens do Exército e Marinha, principalmente) com poder de polícia, em caráter permanente, até o fim de 2018 (renovado), com ações de inteligência, operações especiais e patrulhamento preventivo, para desmantelar o crime organizado e desalojá-lo dos territórios que hoje controla.

Há muitas questões envolvidas nessa intervenção que merecem reflexão, a começar pelo fato de que as Forças Armadas, desta vez, estão empregando plenamente o conceito de “guerra assimétrica”. Na doutrina militar, isso tem a ver com combate ao terrorismo. Mas faz sentido, se levarmos em conta que o tráfico de drogas no Rio de Janeiro reúne as condições ideais para atuar como uma espécie de guerrilha urbana: dispõe de uma topografia favorável, uma base social robusta e uma fonte permanente de financiamento.

A iniquidade social nos territórios ocupados pelo crime organizado facilita o recrutamento permanente de crianças e adolescentes, que logo se tornam soldados do tráfico. Além disso, a proximidade de um mercado consumidor com alto poder aquisitivo, principalmente na Zona Sul do Rio, faz da venda de drogas uma atividade econômica importante na economia informal; a recessão e a crise fiscal, porém, fizeram o movimento cair e a alternativa dos traficantes para financiar suas atividades são o roubo de carga e os arrastões em praias, túneis e avenidas da cidade.

Pura ironia da história. Onde fracassou Carlos Marighella, o líder da guerrilha urbana contra o regime militar, vence o traficante Fernandinho Beira-Mar. Com a diferença de que o primeiro foi assassinado pelos órgãos de segurança e o segundo está muito bem protegido de seus inimigos num presídio de segurança máxima. Depois do colapso das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), os morros do Rio de Janeiro voltaram ao controle dos traficantes. Quem mostra bem a realidade do tráfico nas favelas cariocas é jornalista Caco Barcelos, num livro intitulado Abusado, o dono do Morro Dona Marta.

Malandragem

Os cariocas sempre glamourizaram a malandragem e prezam uma cultura de transgressão, o que naturalmente também tem suas consequências. Uma delas é a dificuldade para estabelecer uma justa relação entre a questão da segurança pública e a defesa dos direitos humanos. A esquerda carioca, por exemplo, odeia as forças de segurança pública.

As origens da Polícia Militar do Rio de Janeiro estão bem descritas num clássico do romantismo, Memórias de Um Sargento de Milícias, de Manoel Antônio de Almeida. Escrito em meados do século 19, a trama do livro ocorre no tempo de Dom João VI. Leonardo, o protagonista principal, é um jovem irrequieto e transgressor, que se envolve com a mulata Vidinha e passa a sofrer as perseguições do major Vidigal, um caçador de malandros e vagabundos (àquela época só havia traficantes de escravos). Para não ser preso, é forçado a se alistar. Mas continua arruaçeiro e desobedece seguidamente ao major. Por isso, acaba preso. Entretanto, consegue a liberdade graças à ação de uma ex-namorada de Vidigal, Maria Regalada, que lhe promete, em troca, a retomada do antigo afeto. Leonardo não só é solto, como é promovido. Com a ajuda do Major, se torna sargento de milícias. Os arquétipos de Leonardo e Vidigal estão vivíssimos na tropa e na oficialidade da PM fluminense.

O problema é que, agora, depois do fracasso das UPPs, o pacto perverso entre a banda podre da polícia e os traficantes se rompeu. Em consequência, policiais militares estão sendo mortos com muita frequência pelos traficantes, que resolveram escorraçá-los de seus territórios. A crise financeira do estado e a desmoralizaçao completa da elite política local levaram a segurança pública ao colapso. A alternativa encontrada para restabelecer a ordem, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, foi a intervenção das Forças Armadas.

Nessa intervenção, porém, além das inúmeras questões aqui suscitadas, existe um ingrediente político importante. A ação é vista no Palácio do Planalto como uma grande jogada de marketing político, na qual o presidente Temer acredita que pode melhorar a sua popularidade, ao empunhar as bandeiras da ordem e do combate ao crime organizado. A população aplaude a iniciativa e espera que dê os resultados almejados. De fato, não deixa de ser uma oportunidade para reposicionar sua imagem, em meio ao desgate provocado pelas denúncias da Operação Lava-Jato e às vésperas da votação do pedido de admissibilidade da denúncia contra o presidente da República pela Câmara.

http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-entre-ordem-e-malandragem/

Encontro pela paz vai reunir milhares de pessoas no Aterro do Flamengo, no Rio, dia 2/7

Venha se juntar às escolas do Rio contra a violência em ato a partir das 9h, nas proximidades do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial.

A violência está ferindo de morte a Educação do Rio de Janeiro. Por isso, as 1537 escolas do município vão fazer um encontro especial no dia 2 de julho, no Aterro do Flamengo, reunindo milhares de alunos, professores e funcionários em ato pela paz. As escolas querem e precisam construir lugares de paz - sem violência, sem racismo, sem preconceito, sem humilhação. Junte-se a nós na luta pela construção de lugares de paz no município.

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro acredita que a questão da violência se tornou central na vida social da cidade. Do início do ano letivo, dia 2 de fevereiro, até agora, ela feriu de morte uma criança, machucou professores e funcionários da Educação e deixou mais de 104 mil alunos de 320 escolas públicas sem aulas em bairros e comunidades como Lins, Complexo da Maré, Complexo da Penha, Complexo do Alemão, Vila Kennedy, Caju, Cidade Alta, Complexo do Chapadão, Acari, entre outros.

Diante de tudo que se abateu sobre a cidade, foi concebida a ideia de colocar a força das escolas na direção da paz, mesmo sabendo que não é possível resolver a questão da violência no Rio de Janeiro. Decidiu-se começar um movimento dentro das escolas para acabar com a violência, com o mote "Aqui é um lugar de paz".

O primeiro momento dessa campanha é uma reflexão das próprias escolas diante de si mesmas, para que seja possível construir lugares de paz - sem violência, sem racismo, sem preconceito, sem humilhação. Dessa forma, foram convocadas as nossas 1537 escolas para a construção de lugares de paz no Rio de Janeiro.

Não é uma campanha da Secretaria de Educação para as escolas. É uma campanha das escolas. E hoje também de toda as secretarias da Prefeitura. Estão juntos o pessoal da Saúde, da Cultura, da Comlurb, da Ordem Pública, da Assistência Social e Direitos Humanos, da Conservação e Meio Ambiente, CET-RIO, enfim, todos os órgãos da Prefeitura.

Não é uma campanha para as crianças e jovens. É uma campanha das crianças e dos jovens. Este é o sentido dessa mobilização civilizatória, iniciada no dia 02 de julho no Ato pela Paz, a ser realizado no Aterro do Flamengo, nas proximidades do Monumento aos Mortos na Segunda Guerra Mundial.

Os protagonistas do Encontro serão os alunos – e junto com eles, naturalmente, os(as) diretores(as), professores(as), funcionários(as), pais e responsáveis. As atividades ocorrerão de forma espontânea e descentralizada. Políticos de qualquer partido serão bem-vindos, mas na condição de cidadãos comuns, sem destaque especial. Não haverá nenhuma celeração religiosa, pois a rede é laica e republicana. Líderes religiosos também serão bem-vindos – como cidadãos comuns, sem destaque especial.

Institituições científicas, como a Fiocruz, grupos organizados, como escoteiros e capoeiristas, a Unesco, Unicef, o Observatório de Favelas, a Rede da Maré, a Comdef- Rio (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência) são exemplos de entidades que estarão participando. Haverá outras. A adesão tem crescido.

A Secretaria de Educação está propondo um caminho, convidando a todos para melhorar e convidando a sociedade a se juntar nessa luta fundamental para a sobrevivência da cidade do Rio de Janeiro.

Assine você também o manifesto da Educação pela Paz no Rio de Janeiro, que pode ser acessado no link: http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=7110226

O direito à vida é o primeiro e mais importante direito de todos. Os profissionais da educação, os pais e responsáveis, as crianças e jovens estão se mobilizando para defendê-lo.

Deve-se começar pelas nossas escolas, dizendo em toda a rede que "Aqui é um lugar de paz". Cada escola está chamada a rever seus valores e práticas, para que seja, de fato, um espaço de convivência sadia entre todos os que a frequentam.

A cidade quer uma escola sem violência, sem humilhações, sem racismo, sem preconceitos, sem drogas, em que todos se sintam bem.

A ideia é levar o movimento à sociedade, pedindo paz e justiça social. O Rio de Janeiro está cansado de uma guerra que ameaça e prejudica todos os seus moradores.

A difícil situação que a cidade vive foi construída ao longo de muitos anos. Não será terminada da noite para o dia. Será uma longa caminhada. Mas são muitas pessoas envolvidass: 1.537 escolas, 650 mil alunos, 65 mil professores e funcionários, mais de 1 milhão de pais e responsáveis.

Unidos, todos formam uma força poderosa. Pela paz.

Junte-se a eles.

O movimento começa nas escolas e não tem data para terminar. No dia 02 de julho, um domingo, a comunidade escolar do Rio de Janeiro se concentrará de manhã. Será uma festa bonita. Todos estão convidados.

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=7029215

Luiz Carlos Azedo: Ninguém morreu, ainda

A oposição não deve estimular a violência e o vandalismo nos protestos; uma saída para a crise ética e política depende do Congresso e do Supremo Tribunal

Uma das características da crise ética que o país vive é o fato de que ninguém morreu, até agora. Não houve “queima de arquivo” de potenciais delatores e testemunhas. Muito menos de delegados, promotores e juízes, como aconteceu na Operação Mãos Limpas, na Itália. Suicídios, nem pensar, não é da índole dos envolvidos. A personalidade do presidente Michel Temer também não se parece com a de Getúlio Vargas, e o contexto da crise atual é completamente diverso daquele de 1954 — embora o dia 24 de agosto esteja longe ainda. Mas, ontem, uma pessoa foi baleada durante os protestos da Esplanada dos Ministérios, ou seja, por muito pouco não apareceu o primeiro cadáver para incendiar o país.

Entretanto, em razão dos atos de vandalismo protagonizados por manifestantes convocados pelas centrais sindicais e pelos partidos de oposição, que chegaram a atear fogo nos ministérios da Agricultura e da Cultura e a depredar outros prédios da Esplanada, a crise ganhou contornos que podem resultar numa tragédia, se não houver uma mudança de rumo na situação. De um lado, a oposição precisa dar exemplo e deixar de estimular a violência e o vandalismo nos protestos; de outro, os poderes da República, notadamente o Congresso e o Supremo Tribunal, devem buscar uma saída para a crise ética e política que se instalou em razão da abertura de investigação contra o presidente Michel Temer no âmbito da Operação Patmos (ilha grega onde o apóstolo João teve as visões descritas no Apocalipse), deflagrada pela “delação premiada de Joesley Batista, dono da JBS”.

Lei e ordem

No fim da tarde, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, ao lado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sergio Etchegoyen, anunciou que, a pedido do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente Temer determinou o emprego de forças federais numa operação de garantia da lei e da ordem na Esplanada. Durante os confrontos, a Polícia Militar utilizou os recursos habituais para enfrentar os manifestantes e conteve os protestos sem emprego de força desproporcional, mas não conseguiu impedir a escalada de vandalismo.

A decisão de recorrer à Garantia da Lei e da Ordem (GLO), uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, tem um duplo significado. Primeiro, a disposição de não permitir que os protestos extrapolem os limites da manifestação livre e democrática e que degenerem em atos de vandalismo e violência, como vem ocorrendo com frequência. Segundo, o envolvimento das Forças Armadas na crise política, o que não é nada bom, porque a confrontação desses manifestantes com essas forças pode degenerar em repressão mais brutal.

As operações de GLO estão previstas nos casos de esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e graves situações de perturbação da ordem. São reguladas pelo artigo 142 da Constituição, pela Lei Complementar 97, de 1999, e pelo decreto 3.897, de 2001. Nessas ações, as Forças Armadas agem de forma episódica, em área restrita e por tempo limitado, com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições. Passam a ter poder de polícia até o restabelecimento da normalidade.

Essas operações já foram realizadas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte e no Espírito Santo, a pedido dos governos estaduais; durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro (Rio+20), em 2012; na Copa das Confederações da Fifa; e na visita do papa Francisco a Aparecida (SP) e ao Rio de Janeiro, durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013; e na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos Rio-2016. É a primeira vez que se realiza em razão de manifestações políticas na Esplanada. Não é um bom sinal.