entrevista especial

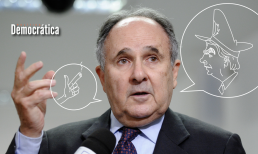

RPD || Entrevista especial: Constituição não permite Forças Armadas intervirem contra um dos poderes, diz Nelson Jobim

Ex-ministro da Defesa durante o segundo mandato de Lula e no primeiro ano do Governo Dilma, Nelson Jobim é enfático em afirmar que o artigo 142 da Constituição de 1988 não dá o direito de as Forças Armadas intervirem contra um dos poderes da República

Por Caetano Araujo, Alberto Aggio e Arlindo Fernandes de Oliveira

"O texto constitucional de 1988, em seu artigo 142, diz que as Forças Armadas deverão garantir os poderes condicionais contra pressões de terceiros, mas não eventuais conflitos entre eles, dentro da lógica de que os militares não podem tomar partido em questão interna. Não são um poder, são uma instituição", avalia o entrevistado especial desta 20ª edição da Revista Política Democrática Online, Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa durante o segundo mandato do ex-presidente Lula (2007-2011) e no primeiro ano do governo da ex-presidente Dilma Roussef (2011). O artigo 142 da Constituição Federal é, hoje, o centro da mais nova polêmica envolvendo o Governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Dessa forma, avalia Jobim, "é equivocada a tese, verbalizada por Ives Gandra, que teima em trazer o passado por cima da legislação nova, ou seja, ajustar a legislação nova com pressupostos anteriores". Até 1988, os militares tinham a faculdade, pela Constituição, de intervir para preservar a lei e a ordem, sem limitação alguma. "Trata-se de uma prática tão comum como nociva no sistema legal, essa de tentar, por via de exegese, fazer sobreviver o modelo anterior por dentro do modelo novo", completa.

Deputado federal por dois mandatos, ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1997) e presidente do STF (2004-2006), Nelson Jobim é defensor da teoria de que, na história do Brasil, os conflitos mais emblemáticos tiveram suas soluções encaminhadas pela conciliação e não pelo confronto. Jobim avalia que o horizonte de solução da crise política que o país vive atualmente passa pelo processo eleitoral de 2022. Em sua avaliação, nenhum processo como os decorrentes das declarações do ex-ministro Sérgio Moro, envolvendo a reunião ministerial de 22 de abril; a ação em curso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que analisa o processo eleitoral que deu a vitória a Bolsonaro ou o afastamento do presidente da República por conta do acolhimento de alguma denúncia de crime impetrada pelo Ministério Público Federal tem possibilidades concretas de andamento.

Na entrevista especial que concedeu à Revista Política Democrática Online, Nelson Jobim também trata de temas como a influência do bolsonarismo nas polícias militares dos estados e questões judiciais envolvendo o combate à pandemia de coronavírus no país. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista.

"Os militares da ativa enfrentam dois problemas. O primeiro surgiu com aquela manifestação do Presidente Bolsonaro na frente do QG do Exército, em Brasília. O segundo, com a retirada do controle e do monitoramento das armas"

Revista Política Democrática Online (RPD). Em sua opinião, nossa democracia está em risco? E, em caso afirmativo, quais seriam as tarefas dos democratas?

Nelson Jobim (NJ): Não creio que esteja em risco, porque isso teria de envolver as Forças Armadas (FFAA), o que não é o caso. Refiro-me aos militares que comandam tropa, não os que comandam escrivaninha. E os militares da ativa tiveram duas preocupações. A primeira foi a manifestação do presidente Bolsonaro na frente do QG do Exército, em Brasília. A segunda, com a retirada do controle e do monitoramento das armas. Mas os militares estão tranquilos em relação a isso.

Há uma retórica do conflito, porque Bolsonaro resolveu substituir o presidencialismo de coalizão pelo de colisão, ou seja, de conflito. Talvez isso se tenha consolidado, pois era uma característica anterior do presidente, com a mão que o então juiz Moro deu, ao divulgar diálogo entre a Presidente Dilma e o ex-Presidente Lula. É assim que o Presidente Bolsonaro prefere operar e isso leva a certa instabilidade. Só que tem havido ampla mobilização pública no sentido de preservar o processo democrático, incluindo todos os setores de oposição, à exceção do Presidente Lula, que já se declarou contrário à iniciativa de uma frente comum.

Sempre haverá discursos políticos, mas não creio que o Presidente Bolsonaro terá condições de produzir algum conflito que possa levar a uma ruptura do processo.

RPD: Qual é a sua interpretação do artigo 142 da Constituição? Os militares podem desempenhar papel de poder moderador?

NJ: Em 1987, quando discutimos esse tema na Constituinte, houve uma tentativa de entendimento do relator, o deputado Bernardo Cabral, com os militares, concretamente, com o General Leônidas, então ministro do Exército. À época, não existia o Ministério da Defesa. Cogitou-se de manter o modelo que vinha desde 1991. Até 1988, os militares tinham a faculdade constitucional de intervir para preservar a lei e a ordem, sem limitação. Eles eram, digamos, os árbitros de quando deveriam intervir, embora nominalmente o Presidente da República fosse o comandante supremo das FFAA. Alguns militares queriam reproduzir essa normativa, em sintonia com a teoria desenvolvida pela Escola Superior de Guerra, ainda durante o regime militar, segundo a qual as FFAA poderiam intervir no interior do país, se julgassem necessário. Chamava-se a teoria de guerra revolucionária interna. Discutimos isso na Constituição de 88, que decidiu restringir a intervenção das FFAA, subordinando-as à convocação por um dos poderes da República, para a manutenção da lei e da ordem. Não só não existe mais, portanto, a possibilidade dessa intervenção, ao não ser a pedido de um dos três poderes, mas também dispõe o texto constitucional que as FFAA deverão garantir os poderes condicionais contra pressões de terceiros, mas não eventuais conflitos entre eles, dentro da lógica de que os militares não podem tomar partido em questão interna. Não são um poder, são uma instituição.

É, assim, equivocada a tese, verbalizada pelo Doutor Ives Gandra, que teima em trazer o passado por cima da legislação nova, ou seja, ajustar a legislação nova com pressupostos anteriores. Trata-se de uma prática tão comum como nociva, essa de tentar, por via de exegese, fazer sobreviver o modelo anterior por dentro do modelo novo. À época, lembro-me que alguns militares protestaram quanto à redação. Fernando Henrique e José Richa, entre outros, intervieram para superar o impasse e, finalmente, logrou-se apaziguar o conflito, de maneira que hoje temos uma redação solidamente inequívoca do artigo 142.

"Sempre haverá discursos políticos, mas não creio que o próprio Bolsonaro terá condições de produzir algum conflito que possa levar uma ruptura do processo"

RPD: No contexto da discussão sobre a separação dos poderes, alega-se possível judicialização da política, certa extrapolação de competências do Judiciário, em geral, e do Supremo, em particular. Qual é sua visão?

NJ: Esse fenômeno é recorrente em todo o mundo, mas me concentro no caso brasileiro. Registro, de início, uma disfuncionalidade no processo político. As regras de solução de conflitos pela política acabaram sendo substituídas pela tentativa de introdução do Poder Judiciário. O Poder Judiciário – o Supremo, no caso específico –, não tem iniciativa de ofício, depende de provocação de parte dos partidos políticos ou de outras entidades. Pelos idos de 1990, um senador, líder de um partido político, dizia em alto e bom som que tinha mais visibilidade quando interpunha perante o Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade do que quando votava no Senado.

A composição do Supremo, às vezes, também é um problema. Todos os ministros, sem exceção alguma, são, desde 1891, indicados pelo presidente da República e, depois, submetidos a sabatina no Senado. Muitos tinham relações diretas ou indiretas com o presidente da época, como o meu caso, por exemplo, com o Fernando Henrique; o do José Paulo Sepúlveda Pertence, com o Sarney; o do Moreira Alves, com o Geisel. Muitos já detêm biografia, lato sensu, antes mesmo de entrar no Supremo. Outros precisam do Supremo para completar suas biografias e, entre esses, há os que escolhem temáticas mais agudas para se sobressair, exibindo independência em relação ao governo, ou votando sistematicamente contra as propostas do Planalto.

Há ainda aqueles ministros que se dispõem a romper a jurisprudência do Supremo, na expectativa de criar um leading case e se celebrizarem como os pais da pretensa “inovação”.

E, no caso específico da questão política, tínhamos uma contenção muito grande quando se falava em intervenção na atividade interna de outros poderes. Por exemplo: o Ministro Fux deu uma decisão em que sustentou ser equivocada a tese antiga do Supremo, de autocontenção quanto às matérias do Congresso. Para ele, essa distinção não fazia sentido. Sua origem fora um embate entre a Câmara e o Senado, e o ministro entrou na análise do regimento interno de ambas as Casas, quando nunca foi de nossa prática, no Supremo, decidir questões relativas a matérias interna corporis, ou seja, matérias regimentais. Esse é um dos problemas.

Outro problema é, digamos, a pulverização do processo decisório, mais na Câmara que no Senado. Diante da existência de número elevado de partidos – que deve ser reduzido em breve, depois da reforma recém-concluída –, a composição de maiorias resulta mais difícil, em prejuízo da nitidez de posições e da autoridade dos líderes partidários. O momento de inflexão ocorreu com a eleição do Severino Cavalcanti. Antes, os deputados dependiam dos líderes para ter acesso à Mesa da Câmara e ao governo. Com a chegada do Severino, que não era um candidato das lideranças partidárias da época, a intermediação passou a ser feita pelo presidente da Câmara, e os líderes perderam importância. Hoje, não é fácil nomear os líderes partidários; logo, a formação da vontade majoritária não tem passado pela capacidade eventual dos líderes, de comandar suas bancadas. O preço a pagar por isso é a ambiguidade. Para se votar uma matéria, fazer a redação de um texto legal, quanto mais ambíguo, melhor, para poder abrigar quatro ou cinco interpretações. Daí a transferência, para o Poder Judiciário, da interpretação das leis, como se fosse uma espécie de Poder Legislativo supletivo, o que gera tantos conflitos.

Existe, pois, uma série de elementos para a chamada judicialização da política, que se está agravando. Eu acho péssimo, porque sentença judicial não compõe o futuro: sentença judicial examina uma situação passada e verifica se as condutas de ontem se podem ajustar à legislação vigente. Decide-se, assim, sobre o passado e aplica-se uma solução para os personagens envolvidos no passado.

Nas ações abstratas, a mesma coisa: examina-se se uma legislação está conforme à Constituição, mas tem um problema nas ações diretas. Vivemos, hoje, uma diarreia de princípios. Todo mundo inventa um, tem princípio para tudo. Atualmente, na discussão entre a norma jurídica, a proposição jurídica e o princípio privilegia-se a sobreposição do princípio sobre a norma jurídica, ao disposto legal, e gera-se uma interpretação principiológica, interpretação que é uma espécie de traveller-check, um salvo conduto para o que se concebeu. E aí é a hora de inventar um princípio. Essa é outra disfuncionalidade dentro do Poder Judiciário.

Essas decisões, agora, sobre a abertura ou fechamento das atividades na pandemia: que capacidade tem um juiz de direito para entender de abertura ou não do comércio? Acho isso muito ruim, vamos ter problemas, mas temos que passar por isso, estamos hoje, eu diria, na travessia do deserto, mas vamos chegar lá.

RPD. Há, em relação à pandemia, claramente, senão uma cizânia, no mínimo um dissenso, entre a Presidência, o Poder Executivo Federal e os governadores. Do ponto de vista constitucional, as FFAA são subordinadas ao Poder Executivo. Ao mesmo tempo, as Polícias Militares, que parecem hoje mais ligadas não à Presidência, mas ao bolsonarismo, são subordinadas aos governadores. Isso pode constituir-se em uma ameaça de conflito entre a União e os Estados?

NJ: Este é um ponto importante, relevante para a análise da situação atual e definidora para as condutas que se devam tomar. Consideremos, primeiro, o problema, digamos, evolutivo das Polícias Militares. Antes da Revolução de 30, antes de Getúlio Vargas, as Polícias Militares eram o braço armado dos presidentes dos Estados. Exemplo mais claro disso ocorreu na presidência de Flores da Cunha, no Governo do Rio Grande do Sul. Quando Getúlio assumiu, ele cortou esse braço armado dos governadores, além de ter reduzido, digamos, a qualificação dos presidentes de Estado para governadores, uma espécie de descenso semântico nominal. Ele submeteu, naquele momento, o efetivo e o armamento das forças públicas ao escrutínio do Exército, que controlava o efetivo e o armamento.

"É equivocada a tese, verbalizada pelo Doutor Ives Gandra, que teima em trazer o passado por cima da legislação nova, ou seja, ajustando a legislação nova aos pressupostos anteriores"

Na Constituição de 34, passou-se a considerar as Polícias Militares como reservas do Exército, para eventual conflito. Isso foi mantido até o golpe de 64. Em 64, houve uma maior aproximação das Polícias Militares com o Exército. Por quê? Porque, no início, imediatamente após o golpe, os chefes, os comandantes da Polícias Militares estaduais eram normalmente coronéis do Exército. E os secretários de Segurança dos governadores, indicação da Presidência da República, inicialmente militares. Não estava na lei, mas era o que se praticava. Os coronéis passaram a ser secretários de Segurança dos Estados e comandantes da polícia. Com a Constituição de 67, ampliou-se a participação do Exército no controle da Polícia Militar, porque se submeteu também ao Exército a instrução das Policias Militares, nas escolas do Exército, como se fossem soltados de infantaria. Para isso, influenciou aquela doutrina da guerra revolucionária interna. Urgia aparelhar as Polícias Militares, que tinham mais capilaridade que o próprio Exército, espalhadas por todo o país, um apoio imprescindível na eventualidade de perturbações internas.

Em 1988, reservamos grande atenção a esse ponto. O Deputado José Genoíno foi um dos que estudaram o tema, e ocorreu longa e ampla discussão com os militares. Ao final, retirou-se a instrução das Polícias Militares pelo Exército, voltando à regra anterior.

RPD: Seu relato dá a impressão de que tudo ocorreu naturalmente. Que antecedentes terão pesado em favor dessa transição?

NJ: Muitos. De início, o afastamento dos militares das academias das Polícias Militares. Pouco a pouco, também, os secretários de Segurança passaram a ser indicados pelos governadores, podendo ser civis. E o presidente Castelo Branco tomou, dentro das FFAA, decisão de grande impacto. Ele mexeu na carreira militar. Antes de 67, os generais poderiam ficar o tempo que fosse no generalato. Cordeiro de Farias, por exemplo, permaneceu vinte e tantos anos como general. Castelo decidiu acabar com os “generais chineses”, como chamava, os donos do Exército. Estabeleceu o limite para a permanência no generalato, hoje de 12 anos. Como general de brigada, general de divisão e general do exército, o oficial só poderia ficar 12 anos, sendo quatro em cada escalão. Se não fosse promovido ao final de quatro anos de um escalão a outro, passaria automaticamente para a reserva, com o que se introduzia, também, uma expulsória adicional àquele limite de 12 anos, sob a forma de uma renovação de um quarto dos efetivos de cada escalão. A legislação de Castelo contribuiu para acabar com os militares líderes políticos. Durante os quatro anos e meio em que ocupei o Ministério da Defesa, não convivi, por exemplo, com os mesmos oficiais superiores, à luz da mencionada rotação promovida por Castelo.

Castelo tentou também alterar a legislação que regia a atividade política dos militares. Pretendia, pelos registros que conhecemos, que os militares, para entrarem em atividade política, se afiliarem a partidos, devessem ter a mesma conduta que os juízes de direito: deixar a carreira. Mas não conseguiu. Conseguiu, porém, outra coisa. Quando o militar se filiasse a um partido político, ficaria logo agregado à força. Se fosse eleito, continuaria agregado à força. Assim, se, lá adiante, não fosse reeleito, não retornaria para a força, como no passado. Castelo criou, ainda, o domicílio eleitoral, que tinha destinação especifica: impedir que generais fossem candidatos a governos nas eleições indiretas.

RPD: Voltando às Polícias Militares.

NJ: Voltando ao tema, antecipo alguns problemas. O que está fazendo o Presidente Bolsonaro? Percebendo que a posição legalista e constitucionalista das FFAA é ineludível, vem tentando fazer carinho nas Polícias Militares. O primeiro carinho foi a sinalização que deu quando ele, antes da vedação legal, aceitou o aumento dos soldos da Polícia Militar do DF. Essa sinalização foi financeira. O carinho político veio quando daquela "rebelião" no Ceará. O ex-ministro Moro elogiou líderes do movimento.

Outra sinalização, para mim mais preocupante, é uma emenda constitucional que já foi aprovada na Câmara, monitorada pelos policiais e oficiais militares que são deputados, permitindo o retorno à força se não forem reeleitos. Procuram ressuscitar a regra anterior a Castelo. A PEC está parada no Senado, mas a intenção é, em seu momento, tentar mobilizar as Polícias Militares. Mas, a meu ver, tudo depende da habilidade dos governadores, para manter o controle de suas polícias e, claro, das próprias lideranças policiais.

"O carinho foi a sinalização que Bolsonaro deu quando ele, antes da vedação legal, aceitou o aumento dos soldos da Polícia Militar do DF. Essa sinalização foi financeira. O carinho político foi em relação àquela ‘rebelião’ no Ceará"

Lembrem-se, ainda, que os militares da ativa estranharam a posição de Bolsonaro quando ele alterou aquelas portarias do Exército sobre o controle de armas, até agora de competência do Exército. O que fez a revogação das quatro portarias? Primeiro, aumentaria o número de aquisições de munições; segundo, e mais importante, o Exército perderia o rastreamento das armas. E a quem interessa a ausência de controle sobre a compra e o rastreamento das armas? Às milícias.

Temos, assim, dois eixos: as milícias (fala-se, inclusive, em alguma ação judicial para impedir esse “namoro”) e o aceno às Polícias Militares, o que é ruim. Mas eu não creio que as Polícias Militares rompam seu princípio de hierarquia e disciplina, que é muito forte. Mas, como disse, tudo depende da habilidade que possam ter os governadores. Recordo que quem trouxe os policiais militares para a política foram os partidos, porque os votos neles se somariam aos dos outros candidatos, para formar o coeficiente partidário. No início, esses policiais militares atraídos para a política não eram, em geral, os comandantes da força, mas os presidentes dos clubes de subtenentes e sargentos, que se candidatavam a vereadores e deputados estaduais; depois, a coisa cresceu. Temos que estar atentos, imaginem um oficial desses militares eleitos podendo voltar à força.

RPD: O senhor defendia a teoria de que, na História do Brasil, os conflitos mais emblemáticos tiveram suas soluções encaminhadas pela conciliação e não pelo confronto. Mantém essa visão?

NJ: Mantenho e acrescento que o horizonte de solução da crise corrente passa pelo processo eleitoral de 2022. Fala-se em impeachment agora, mas não tem rua ainda para isso. Os riscos de contágio na pandemia podem não estar permitindo a mobilização. Então, deixemos o problema da pandemia passar.

O afastamento do presidente da República pode dar-se pelo impeachment, que é o remédio mais doloroso, envolve somente a Câmara e o Senado, um para receber, e outro para julgar, ou pelo afastamento do presidente por seis meses, por conta de uma denúncia de um crime impetrada pelo Ministério Público, e a Câmara dos Deputados aceitando o prosseguimento da ação penal perante o Supremo.

Essa segunda hipótese ocorreria com um processo que resulta do inquérito decorrente daquelas declarações do ex-ministro Sérgio Moro. A prova afirmada por ele estaria no vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Do meu ponto de vista, falando como advogado, entendo que aquilo não ajudou muito. Pelo contrário, o vídeo, embora terrível para nós, foi avaliado como positivo pela ala bolsonarista: um presidente forte e destemido, bem ao gosto desses setores. O inquérito está lá no Supremo e já foi prorrogado, inclusive, por mais 30 dias, pelo Ministro Celso de Melo. A meu juízo, pelo menos com base naquele vídeo, não dá condenação, salvo se houver outras provas

E a terceira hipótese – esta mais preocupante, pelo menos para o governo – é a ação em curso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lembre-se que começou como uma grande campanha contra os movimentos, contra as fake news etc., mas, se chegar a envolver o processo eleitoral, pode levar à cassação da chapa, vale dizer, a nova eleição. Se ocorrer até o segundo ano do mandato do Presidente Bolsonaro, teríamos uma eleição direta, para um novo presidente completar o mandato.

Por enquanto, nenhum desses três mecanismos parece caminhar. Creio que agora não é o momento estratégico para se abrir um conflito concreto. Mas é preciso juntar o povo, juntar as pessoas e não o ódio, motivação preferida pelos bolsonaristas.

Volto ao tema da conciliação, em que continuo acreditando. Durante o Governo Collor, estava no Palácio do Itamaraty e passeava os olhos, distraído, por um quadro tendo como motivo D. Pedro I. Diga-se de passagem, que não é só o Palácio do Planalto que tem obras do Império. No Itamaraty não se vê sequer uma fotografia republicana. É o Barão de Rio Branco e o resto, só imperador, princesa, rainha etc. Acontece o mesmo nos salões da Marinha, aliás. Admirava o quadro, como ia dizendo, quando o Darcy Ribeiro comentou: "Jobim, está estranhando esse quadro?... Esse aí não é o Dom Pedro I, esse é o Dom Pedro IV, olhe para as comendas no peito dele, são de Portugal, não do Brasil. Esse aí é o Dom Pedro IV. Vê como é que é o Brasil? Nós botamos um quadro na parede, do Dom Pedro IV, pensando que é o Dom Pedro I, e aí fica tudo igual".

O que bem ilustra o processo de conciliação. A República foi um processo que decorreu de um conflito do Exército com o gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto, onde havia um problema, falando a linguagem moderna, de contingenciamento. O Marechal Deodoro protestou e o que inicialmente um golpe contra o gabinete imperial do Visconde de Ouro Preto se transformou em derrubada do Império.

O espírito de conciliação se estampa na sobrevivência de personagens de um regime no outro. Rui Barbosa, por exemplo, era imperial e resolveu aderir à República, com a retórica de que entrava na República porque ela iria impor a Federação. Na transição de Getúlio, 1945/46, o que é que nós tivemos? Grande parte dos interventores dos Estados, nomeados por Getúlio, virando governadores, e o presidente da República, Dutra, tendo sido o ministro da Guerra anterior. Foram transposições, mesma coisa agora: o regime militar participou da negociação da transição, cujo eixo central foi a concessão da Anistia, que querem derrubar hoje, aliás. Mas a Anistia foi base da transição.

Outra contribuição muito importante foi a posição do Presidente Sarney. Escolhido com vice-presidente na chapa do Tancredo Neves, no lugar do Deputado Nelson Marchezan, o preferido inicial pelo político mineiro. Sarney assumiu a Presidência em momento muito delicado. Ainda fervilhavam os efeitos da campanha liderada pelo Dante de Oliveira, em favor das “Diretas Já”, e a nação mal se recuperava do trauma da morte do presidente eleito. O Presidente Sarney soube conduzir a transição de regime militar em civil com muita habilidade e criatividade. Para devolver os militares aos quartéis, deu-lhes claro sentido de missão, ao atribuir-lhes a incumbência de liderar, por exemplo, o projeto Calha Norte, estratégico para a supervisão da soberania nacional em toda a imensa área de fronteira do Brasil na Amazônia.

A esquerda mais radical não queria isso. À exceção do Partido Comunista, o partidão, os outros partidos de esquerda haviam pregado a guerra armada clandestina. Questões como a guerrilha no Araguaia, por exemplo, retardaram o avanço da transição, acirrando o conflito com os falcões das FFAA, vistos como heróis na luta contra os guerrilheiros, um equívoco político de ambas as partes que retardou por muito tempo a transição.

Acho, portanto, procedente a visão de que foi o processo de conciliação, de negociação, apadrinhado pela transição, que permitiu o apaziguamento. Não vejo, hoje, possibilidade de um conflito porque não existem mais, digamos, generais políticos. Os oficiais superiores das FFAA estão tranquilos, isto é, estão tranquilos, embora preocupados com os movimentos que possam ocorrer. Mas penso que não querem mais, digamos, aceitar vivandeiras, como diria o Castelo, circulando os quartéis.

*Nelson Jobim é jurista, político e empresário brasileiro. Exerceu os cargos de deputado federal, ministro da Justiça, ministro da Defesa e ministro do Supremo Tribunal Federal.

‘Bolsonaro atua para destruir maiorias’, diz Lourdes Sola à Política Democrática

Em entrevista à revista da FAP, socióloga alerta para ‘aumento significativo de riscos à democracia’

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

Professora aposentada e pesquisadora sênior do Departamento de Ciência Política e do Núcleo de Políticas Públicas da USP (Universidade de São Paulo), a socióloga Lourdes Sola diz que, com frequência, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atua “não para congregar apoios, mas para destruir maiorias”. “Se uma maioria se insinua no Congresso, ele se dedica a sabotá-la. Por isso, o papel dos governadores recobra importância, tanto quanto a atuação do Supremo no fortalecimento do federalismo de fato democrático do país”, afirma ela, em entrevista exclusiva à nova edição da revista Política Democrática Online.

Acesse aqui a 19ª edição da revista Política Democrática Online!

A revista é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), em Brasília, e todos os conteúdos podem ser acessados, gratuitamente, no site da entidade. Apesar de se considerar otimista, Lourdes afirma que “tem havido aumento significativo de riscos à democracia”. “Observei, desde o início deste mandato presidencial, que Bolsonaro nunca esteve sozinho”, pondera.

Segundo a pesquisadora, logo que o presidente começou a contestar a forma de os governadores reagirem à Covid, evidenciou-se que não era só a família que o apoiava. “Havia outros atores – nem sempre forças ocultas, mas semiocultas. Eram palacianas e, também, da estrutura de nosso Estado, que ainda peca por falta de democratização, permitindo que alguns atores exerçam influência, mesmo sem ocupar cargo institucional algum”, alerta a socióloga, na entrevista à revista Política Democrática Online.

Na avaliação da socióloga, a ocorrência da pandemia aguçou a consciência de que o Brasil é um país em desenvolvimento, o que, conforme acrescenta, vai condicionar a maneira de o país reagir à Covid 19. “Os economistas consideram a quantidade de jovens na população como um bônus demográfico, mesmos nas regiões menos favorecidas, onde seremos mais afetados”, diz Lourdes.

A socióloga é autora de “Estado, mercado, democracia política e economia comparadas” (Paz e Terra, 1993), “Reforma econômica, democratização e ordem legal no Brasil” (Cepal, 1995) e “Ideias econômicas, decisões políticas: desenvolvimento, estabilidade e populismo” (Edusp, 1998).

Leia mais:

» Coronavírus: ‘Pandemia deve produzir maior queda da economia do capitalismo’

» ‘Gabinete do ódio está no coração do governo Bolsonaro’, diz Política Democrática

» Nova Política Democrática analisa crise do governo Bolsonaro e legião de invisíveis

» Acesse aqui todas as edições da revista Política Democrática Online

RPD || Entrevista - 'Pandemia aguçou a consciência de que somos um país em desenvolvimento', diz Lourdes Sola

Entrevistada especial desta 19ª edição da Revista Política Democrática Online, a professora Lourdes Sola alerta para o peso do corona vírus na economia e no tipo de reação a ele, não apenas na questão sanitária, mas no imperativo ético de como reagir a isso

Por Caetano Araujo, Alberto Aggio e Arlindo Fernandes

"A ocorrência da pandemia aguçou a consciência de que somos um país em desenvolvimento, o que vai condicionar nossa maneira de reagir ao Covid 19. Os economistas consideram a quantidade de jovens na população como um bônus demográfico, mesmos nas regiões menos favorecidas, onde seremos mais afetados", avalia a professora aposentada e pesquisadora senior do Departamento de Ciência Política (USP) e do Núcleo de Políticas Públicas da USP, Lourdes Sola, entrevistada especial desta 19a edição da Revista Política Democrática Online.

Sola, que é membro da Academia Brasileira de Ciências e presidiu a Associação Internacional de Ciência Política, questiona a liderança política do presidente Bolsonaro na condução da crise sanitária que país atravessa por conta da pandemia do corona vírus Covid-19. Para ela, "a frequência com que o presidente Bolsonaro atua, não para congregar apoios, mas para destruir maiorias. Se uma maioria se insinua no Congresso, ele se dedica a sabotá-la. Por isso, o papel os governadores recobra importância, tanto quanto a atuação do Supremo no fortalecimento do Federalismo de fato democrático do país. Preocupa-me também o protagonismo dos militares na cena política".

Autora de Estado, mercado, democracia política e economia comparadas (Paz e Terra, 1993), Reforma econômica, democratização e ordem legal no Brasil (Cepal, 1995) e Idéias econômicas, decisões políticas: desenvolvimento, estabilidade e populismo (Edusp, 1998), Lourdes Sola avalia que o Brasil também presencia um aumento significativo de riscos à democracia. "Bolsonaro nunca esteve sozinho. Logo que ele começou a contestar a forma de os governadores reagirem ao Covid, evidenciou-se para mim que não era só a família que o apoiava. Havia outros atores – nem sempre forças ocultas, mas semiocultas". "A incursão do presidente no STF foi acompanhada não por empresários, mas por lideranças das organizações empresariais, que alegam estar protegendo a indústria nacional. Pergunto-me se incluem, de fato, aqueles setores modernizadores, vocacionados a inovar, que está na linha de frente dos setores produtivos. Ou estão entre aqueles que esperam, de novo, capturar o Estado para eles?"

Na entrevista concedida à Revista Política Democrática Online, Lourdes Sola também destaca a questão da forte presença dos militares no governo Bolsonaro. "Como socióloga, reconheço que os militares no Palácio são de uma geração que pagou o estigma de golpista sem ter sido. E durante todo o processo de democratização, eles foram estigmatizados, e agora estão felizes de poder prestar serviços", avalia. Mas, ela alerta para a questão da tutela das instituições. "O que me preocupa, na verdade – e o texto recém-publicado do Mourão foi fonte disso – é que, no momento em que puseram, ao lado do então novo ministro da saúde (que já se demitiu), um militar como o segundo da pasta, como que tutelando o “chefe”, cheguei a pensar: se, até na saúde, é necessária a gestão por um militar, tem algo de podre no Reino da Dinamarca."

Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista de Lourdes Sola:

Revista Política Democrática Online (RPD) Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo (“A política da não política em tempos de Covid, 21/04”), você desenvolveu considerações sobre os desafios políticos e econômicos suscitados pela Covid-19, que, à luz da velocidade do avanço da presente conjuntura, talvez pudessem ser atualizadas. O que você tematizaria e aprofundaria?

Lourdes Sola (LS): Aprofundaria o peso do coronavírus na economia e no tipo de reação a ele. Quer dizer, não apenas na questão sanitária, mas o imperativo ético de como reagir a isso. Também insistiria na ideia de quais são as condições mínimas a serem preenchidas para se falar em liderança política.

A ocorrência da pandemia aguçou a consciência de que somos um país em desenvolvimento, o que vai condicionar nossa maneira de reagir ao Covid 19. Os economistas consideram a quantidade de jovens na população como um bônus demográfico, mesmo nas regiões menos favorecidas, onde seremos mais afetados. Só que, pelas características de nosso subdesenvolvimento, essas são regiões em que o PIB per capita é menor, as estruturas sanitárias são mais deficientes e há graves limitações do sistema hospitalar. Daí essa população, ainda que mais jovem, é atingida pela pandemia, cobrando número mais alto de internações na rede pública, sobretudo no Norte e Nordeste do Brasil. É uma situação que derruba, liminarmente, teses do tipo isolamento vertical. As caraterísticas demográficas – idade – associam-se às patogênicas, para reforçar o imperativo do isolamento coletivo, completo e absoluto.

Reafirmo minha visão de que nosso federalismo democrático é também desigual do ponto de vista de saúde, em termos da distribuição dos recursos nessa área. Alguém duvida que o Sul e o Sudeste sejam mais dotados de equipamentos e materiais hospitalares, bem como de profissionais mais qualificados na área da saúde?

Devemos, também, discutir a questão da liderança política em processos de democratização difícil, nos quais se tenha de combinar políticas de liberalização com as práticas do novo regime. É quando surgem lideranças mais eficazes, que logram gerar novos recursos de poder, a partir da revitalização das instituições e de sua transformação em outros instrumentos ainda mais eficazes de exercer o poder.

"A ocorrência da pandemia aguçou a consciência de que somos um país em desenvolvimento, o que vai condicionar nossa maneira de reagir ao Covid 19. Os economistas consideram a quantidade de jovens na população como um bônus demográfico, mesmos nas regiões menos favorecidas, onde seremos mais afetados"

Exemplo disso foi a iniciativa de Fernando Henrique Cardoso, de reunir jovens da PUC-Rio com mais alguns de São Paulo e explorar o horizonte inovador do Plano Real. Era um recurso de poder novo, em que se lançou a URV. Eram as mesmas instituições, agora sendo geridas com novos recursos de poder, potencializadas para cruzar o Rubicão, a tão aspirada estabilidade depois de dez anos de ensaios frustrados. Com um mínimo de legitimidade democrática, recorreu-se ao processo persuasivo da televisão, conduzido pela voz sempre convincente de professores, e se alcançou o objetivo.

A meu ver, é a frequência com que o presidente atua, não para congregar apoios, mas para destruir maiorias. Se uma maioria se insinua no Congresso, ele se dedica a sabotá-la. Por isso, o papel dos governadores recobra importância, tanto quanto a atuação do Supremo no fortalecimento do federalismo de fato democrático do país. Preocupa-me também o protagonismo dos militares na cena política.

RPD: Um filósofo espanhol, Daniel Innerarity, diz que o grande problema da democracia é a simplificação. É possível imaginar que se possa resolver nossas crises em democracia seguindo trâmites simples e diretos, quando a própria democracia, mesmo antes dessa pandemia, enfrenta problemas da mais alta complexidade nos planos do Estado e da sociedade?

LS: Não li o texto e não sei se concordaria inteiramente com essa visão. Estamos envolvidos em um projeto de pesquisa, em que pretendemos analisar as conjunturas críticas do século XXI no Brasil. E a combinação do Covid com economia e política é, sem dúvida, uma grande conjuntura crítica. Estamos muito animados em examinar várias teses sobre a crise da democracia. Por exemplo: a globalização acabou ou só mudou de cara e adquiriu novos contornos? Depois de 2008, as regras do jogo mudaram, especialmente por causa da perda da hegemonia americana, das tensões com a China, da reorganização geopolítica do poder internacional etc. Mas a verdade é que cada vez mais me convenço de que a análise da crise da democracia tem de passar para um escala nacional. A maneira como a Argentina se insere na globalização não é a mesma do caso brasileiro, o tipo de complexidade é outro. Nosso federalismo, perto do argentino, acabou sendo mais disciplinado. Basta lembrar a condução da crise dos bancos públicos estaduais, na era FHC, um reordenamento pacífico, enfim, do pacto federativo A questão foi conduzida no âmbito do Banco Central, e isso não ocupa muito espaço nas análises políticas. Mas foi um momento-chave.

Estamos vivendo outro momento chave do pacto federativo e o nosso tem uma cara muito especial. Ele é parecido com o da Índia, pela enorme desigualdade regional. Mas, diferentemente da Índia, da Rússia e de outros países federativos, como os próprios Estados Unidos, dispomos de imensa vantagem: falamos a mesma língua. Nossa identidade não passa por um choque regional, apesar dos sotaques e particularidades das regiões brasileiras. Isso foi uma questão central na pacificação do país na época da Regência, no século XIX.

RPD: A democracia corre risco no Brasil e, em caso afirmativo, o que poderiam e deveriam fazer as forças democráticas? Existiria alguma vacina antiautoritária?

LS: Acho que tem havido aumento significativo de riscos à democracia. Apesar de ser em geral otimista, observei, desde o início deste mandato presidencial, que Bolsonaro nunca esteve sozinho. Logo que ele começou a contestar a forma de os governadores reagirem ao Covid, evidenciou-se para mim que não era só a família que o apoiava. Havia outros atores – nem sempre forças ocultas, mas semiocultas. Eram palacianas e, também, da estrutura de nosso Estado, que ainda peca por falta de democratização, permitindo que alguns atores exerçam influência, mesmo sem ocupar cargo institucional algum.

Refiro-me aos representantes de forças econômicas, que, ao longo da história, foram incapazes de pensar em termos de bens públicos, obstinados em tirar do Estado o que for possível. Sabemos que existem, conseguimos identificá-los, são corporativismos vários. Por exemplo: essa incursão do presidente no STF foi acompanhada não por empresários, mas por lideranças das organizações empresariais, que alegam estar protegendo a indústria nacional. Pergunto-me se incluem, de fato, aqueles segmentos modernizadores, vocacionados a inovar, que estão na linha de frente dos setores produtivos. Ou estão entre aqueles que esperam, de novo, capturar o Estado para eles?

Inquieta-me, também, a presença dos militares. Reconheço que os militares no Palácio são de uma geração que pagou o estigma de golpista sem ter sido. E durante todo o processo de democratização, eles foram estigmatizados, e agora estão felizes de poder prestar serviços. Até porque têm formação muito diferente da geração anterior, têm cabeça estratégica. Eles são oriundos do segundo e terceiro escalões das Forças Armadas, especialistas, com formação sofisticada em relações internacionais, falam inglês, circulam, sem mencionar a exposição que tiveram nas forças de paz, como o general Santos Cruz.

O que me preocupa, na verdade – e o texto recém-publicado do vice-presidente Mourão foi fonte disso – é que, no momento em que puseram, ao lado do então novo ministro da Saúde (que já se demitiu), um militar como segundo da pasta, como que tutelando o “chefe”, cheguei a pensar: se, até na saúde é necessária a gestão por um militar, tem algo de podre no Reino da Dinamarca. Isso me assustou, tanto mais diante da tradição de gente muito bem formada naquela área. Se alguma coisa nos dá orgulho e apareceu na Constituinte, foi a organização da turma da saúde. Sem os sanitaristas de formação ultra sólida, não existiria o SUS, hoje respeitado mundialmente.

"Acho que tem havido aumento significativo de riscos à democracia. Apesar de ser em geral otimista, observei, desde o início desse mandato presidencial, que Bolsonaro nunca esteve sozinho"

RPD: Alguns analistas caracterizam o governo Bolsonaro como bonapartista, no sentido de que o Exército ou as Forças Armadas formariam um governo de militares, sem o AI-5. O artigo do Mourão faz uma espécie de insinuação de que, mais do que o governo, os militares estariam concebendo a ideia de um regime similar à la 64. Ou seja, uma ocupação do Estado pelos militares, não mais um governo, mas um novo regime que, mesmo mantendo a Constituição, mas com algumas intervenções institucionais, daria outra configuração a essa etapa, com ou sem Bolsonaro. A hipótese seria uma presença militar para além do governo. Ou seja, no sentido de que a crise sanitária, que se desdobra em econômica e política, pode ter uma solução que não passa pela opinião pública, nem pelo Congresso, nem pelo Judiciário. Mas passa por eles. Qual é sua opinião?

LS: Tomo muito cuidado com conceitos. E bonapartismo é um deles, com o qual trabalhei com carinho quando era mais jovem. Volto à complexidade antes mencionada. Nós, cientistas políticos, sociólogos, não temos conceitos que nos permitam entender o que está ocorrendo. Recorrer, agora, ao bonapartismo faz sentido em parte, porque há, na verdade, crises simultâneas se acoplando, como a ausência de manifestações de rua, por razões óbvias. Desse ponto de vista, caberia falar-se de uma espécie de experimento bonapartista, mas eu acho que não é o caso. Seria preciso certa personalização. O poder bonapartista é, por definição, pessoal.

O artigo do Mourão remete a escalas muito mais específicas. Com quem ele estava dialogando? Para quem falava? Minha primeira sensação – e daí a crítica – é que ele resolveu mandar um recado, e quem manda não é uma autoridade qualquer, é não só o vice-presidente, mas também um vice-presidente militar, quando já há militares bem instalados na infraestrutura, no Planalto. Enfim, existe de fato um governo com a presença muito mais sólida e estruturada desses atores. Para mim, o recado de Mourão é a leitura do “que nós achamos” da atuação situação do STF, do que é o federalismo americano – a meu ver, equivocada – e um pouco do Congresso, estendendo-se também à imprensa. Tem uma ausência, quando fala “cada um no seu lugar”. Ignora que todo Judiciário no mundo é proativo. Não é ativista, é proativo. E o nosso foi proativo em coisas do tipo comportamentais, por exemplo, em várias decisões anteriores. Então, a ideia da separação, tal como ele entende, de poderes, é cada um no seu quadrado. É verdade, mas o intérprete da Constituição ainda é o STF.

Vou a um segundo ponto, a questão federativa. É bom lembrar que os textos dos federalistas, repletos de debates entre os principais fundadores da democracia americana, revelavam que eles nem sempre se entendiam. Mas é acessório. O importante é que Mourão cita Jay, para justificar que os governadores se devam subordinar ao poder federal. O que se nota aí é a cabeça do militar versus a cabeça democrática. Do ponto de vista da cabeça democrática, os Estados Unidos, a essência do federalismo, têm uma divisão não apenas de competências, mas de soberanias. Um pedaço da soberania pertence ao Estado e ao município, onde o poder federal não entra. Todo e qualquer federalismo democrático é, por definição, uma divisão de soberania implícita. E Mourão caracteriza Jay como ideólogo americano, o que não é verdade, é só olhar o resultado.

A autonomia dos Estados americanos é muito maior. Tanto assim que, em um debate recente, Philippe Schmitter e Terry Lynn Karl trataram da “insubordinação” dos governadores vis-à-vis Trump. Terry, que é uma analista sutilíssima de mudanças de comportamento, fez-me um comentário, que merece ser transcrito nesta entrevista. Disse-me ela: “Havia governadores pelos quais não tínhamos o menor respeito, fosse por questões de corrupção, inoperância ou por serem muito ricos; a verdade é que estão se revelando verdadeiros heróis no combate ao Covid". Logo pensei em meus amigos que jamais votariam no Dória e que, hoje, mudariam de ideia. Não sei se ficou claro, mas o importante é que o Mourão entrou pela seara errada, usou a cabeça de militar para insistir em subordinação. Isso é centralização, ou seja, governar é centralizar o poder na esfera federal.

"O artigo do Mourão remete a escalas muito mais específicas. Com quem ele estava dialogando? Para quem falava? Minha primeira sensação – e daí a crítica – é que ele resolveu mandar um recado, e quem manda não é uma autoridade qualquer, é não só o vice-presidente, mas também um vice-presidente militar, quando já há militares bem instalados na infraestrutura, no Planalto"

RPD: Acrescente-se que os textos dos federalistas, citados por Mourão, foram escritos para defender a ratificação da Constituição em Nova York, resolvendo o embate entre Federação versus confederação. Ninguém discutia o Estado unitário. Havia alguns argumentos com um viés um pouco centralizador, porque a Federação faz leis que se aplicam a todos os cidadãos. E a confederação faz a lei que se aplica ao Estado e o Estado diz como ela se aplica ao município. Daí ter sido possível a Mourão encontrar um que outro argumento em defesa da centralização. Mas essa não era a questão central.

LS: Está certo isso. Ouvi de um cientista político americano um comentário importante sobre o federalismo nos Estados Unidos e no Brasil. Dizia: “A origem do federalismo americano era de grupos independentes, localizados geograficamente, coming together. É o tipo de federalismo de convergência. Já o do Brasil, evoluiu-se no sentido contrário. É o holding together, um Poder Executivo que já vem do Império.”

E nisso tem o trabalho da Regência. Por pouco, o Brasil não implodiu, então, deixando de ser o que nos tornamos. A Regência conseguiu nos unificar e fazer com que todos falássemos a mesma língua. Nossa democratização ocorreu de cima para baixo, em um modelo de holding together. Golbery falava em movimentos de sístole e diástole, isto é, a alternância que a democracia registra entre centralização e descentralização. Nós, agora, vivemos o ponto na história mais acentuado de descentralização, beirando a rebeldia. Se Bolsonaro continuar assim, ninguém mais o ouvirá. Nem o Camilo Santana, nem o Dória, nem o Witzel. E, se ouvirem, estarão perdidos, inclusive eleitoralmente.

RPD: Insistindo no tema do Federalismo, sublinho não existir ilustração mais clara do que o confronto entre a declaração de Trump, de que os EUA denunciariam o acordo do clima, e a decisão de governadores, como os da Califórnia e de Nova York, em sentido diametralmente contrário, o que, na prática, tornou sem efeito o gesto do presidente. É mais ou menos isso que se está presenciando aqui em relação à pandemia, entre Bolsonaro e os vários governadores, mesmo que o governo, incluindo Mourão e os militares, achem o desencontro um absurdo.

LS: De pleno acordo.

RPD: Outra coisa: em 1964, os militares não precisaram ocupar os 27 Estados, porque a maioria dos governadores apoiou o golpe. Hoje, o quadro seria bem diferente. Será que alguém ainda cogita de promover uma quartelada?

LS: O artigo do Mourão tem uma concepção estruturada, hierárquica. Continuo a pensar que os militares de hoje não são golpistas, que é uma geração que está sofrendo algumas pressões e vivendo uma contradição: a da formação, que é hierárquica, e a do fenômeno novo, que reclama pôr a ordem na casa. A esperança se vincula ao Covid. No meu grupo de pesquisa, o número de mortes pela pandemia vai subir, e o Brasil aparecerá como pária, não apenas aos olhos do mundo, mas da América Latina. Isso já se está insinuando e esse é o tipo de argumento que pega os militares, adeptos como são da ideia do Brasil grande, um conceito estruturante entre eles.

Minha intuição sociológica diz que eles se debatem no interior de um conflito que os angustia diante de duas lógicas: a do fenômeno novo, que os governadores representam e que é interpretada como insubordinação, e a da disciplina hierárquica, do Executivo e da Federação entendida como hierarquia. Ao mesmo tempo, eles são muito sensíveis à reputação internacional. Só para dar um exemplo, participei de um evento no México, em que me pediram, de última hora, que participasse de um debate entre dois ex-presidentes, um da América Central e o outro da Colômbia. Foram muito delicados, até porque a cortesia latino-americana se acentua diante de uma mulher, mas viam o Brasil como uma ameaça. Não foi nada explícito, só que ficou latente.

Isso está acontecendo em escala mundial. Estava assistindo à BBC e à CNN, em que se destacava a entrevista do ex-ministro Mandetta, cuja primeira resposta aos jornalistas foi de que, em sua opinião, o Brasil terá um dos maiores números de mortos no planeta. A amplitude dessa repercussão pode pegar os militares.

‘Vamos viver de forma dramática com Covid-19 até final do ano’, diz Helio Bacha

Médico infectologista, que foi contaminado pelo coronavírus, diz que mundo vive ‘pior epidemia’

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

O médico infectologista do Hospital Albert Einstein (SP), Helio Bacha, diz ser impensável encerrar no momento o isolamento social no Brasil, como quer o presidente Jair Bolsonaro. “Vamos viver de forma dramática com a Covid-19 até o final do ano”, alerta, em entrevista especial concedida à nova edição da revista Política Democrática Online, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), em Brasília. Ele próprio já foi contaminado pelo coronavírus, mas se recuperou.

» Acesse aqui a 18ª edição da revista Política Democrática Online!

Todos os conteúdos da publicação podem ser acessados gratuitamente no site da FAP. De acordo com o infectologista, a única arma contra a doença é o isolamento. Bacha conta que foi contaminado após umas três semanas de atendimento a pacientes com a doença. Recuperado, ele conclui que a sua experiência pessoal tornou evidente que essa é uma doença muito diferente de qualquer outra infecção respiratória.

“Minha experiência pessoal tornou evidente que essa é uma doença muito diferente de qualquer outra infecção respiratória”, afirma, para continuar: “Ela absolutamente não tem nada a ver com H1N1. É como me perguntam sempre: ‘o que é pior, a epidemia do H1N1 ou essa?’, eu digo: ‘essa, porque a pior é sempre a atual’. E essa tem características muito especiais”.

Bacha avalia que a Covid-19 é uma doença que pode ser atenuada em números de casos, mas ela veio para ficar. Na entrevista que concedeu ä revista Política Democrática Online, o médico infectologista também trata do papel do SUS (Sistema Único de Saúde) e de Bolsonaro, que, para ele, "aparentemente está fazendo uma aposta política, pondo suas fichas na área da saúde, da crise sanitária, dessa pandemia que corre o mundo e o Brasil."

Ao final da entrevista publicada na nova edição da revista Política Democrática Online, o médico deixa uma mensagem de esperança: “Que a experiência trágica dessa epidemia, no mundo, nos conduza à construção de um mundo mais solidário, mais fraterno, onde o sofrimento das pessoas não seja a distância. Que nós tenhamos um compromisso social e político de atender a todos. Espero que façamos disso um mundo melhor”.

Leia mais:

» ‘Bolsonarismo ultrapassa clã presidencial’, analisa Marco Aurélio Nogueira

» ‘É urgente enfrentar escalada autoritária de Bolsonaro’, diz editorial da Política Democrática

» Política Democrática: Tragédias do coronavírus e do governo Bolsonaro são destaques

» Acesse aqui todas as edições da revista Política Democrática Online

RPD || Entrevista especial: 'Vamos viver de forma dramática com a Covid-19 até o final do ano', diz Hélio Bacha

Entrevistado especial desta 18ª edição da Revista Política Democrática Online, o médico infectologista do Hospital Albert Einstein (SP), Hélio Arthur Bacha, avalia que é impensável encerrar o isolamento social neste momento no Brasil

"Minha experiência pessoal tornou evidente que essa é uma doença muito diferente de qualquer outra infecção respiratória. Ela absolutamente não tem nada a ver com H1N1. É como me perguntam sempre: ‘o que é pior, a epidemia do H1N1 ou essa? ’, eu digo: 'essa, porque a pior é sempre a atual'. E essa tem características muito especiais", alerta o médico infectologista do Hospital Albert Einstein (SP), Hélio Arthur Bacha, entrevistado especial desta 18ª edição da Revista Política Democrática Online.

De acordo com Bacha, "a experiência com outras epidemias ajuda, em termos de previsibilidade do avanço, dos cuidados necessários. Mas muitas vezes atrapalha, porque se imagina que vai ser sempre igual àquela última, e não é. Ela não é a mesma coisa do ponto de vista epidemiológico, de comportamento, de rapidez, de avanço", alerta. "Não é a mesma coisa do ponto de vista clínico. A doença se apresenta de uma forma muito diferente, a evolução da doença não é uma evolução de começo, meio e fim, é muito cheia de acidentes no evoluir da clínica. E é uma doença muito especial. E, do ponto de vista dos pacientes, também. Não me lembro de ter encontrado nenhuma infecção que lembre essa. Nenhuma", informa o médico infectologista.

Ele próprio uma vítima da Covid-19, Bacha avalia que foi contaminado após cerca de três semanas de atendimento a pacientes com a doença. Recuperado, ele conclui que a sua experiência tornou evidente que essa é uma doença muito diferente de qualquer outra infecção respiratória. E considera impensável a suspensão do isolamento social, como quer o presidente Jair Bolsonaro. "A única arma que temos contra a doença é o isolamento. Não temos alternativas. Quando escuto a alternativa do isolamento vertical, vejo apenas uma vontade, muito longe de se implantar", avalia.

Bacha estima que a Covid-19 é uma doença que pode ser atenuada em número de casos, mas que veio para ficar. Na entrevista que concedeu à Revista Política Democrática Online, o médico infectologista também trata do papel do Sistema Único de Saúde (SUS) e do presidente Bolsonaro, que, para ele, "aparentemente está fazendo uma aposta política, pondo suas fichas na área da saúde, da crise sanitária, dessa pandemia que corre o mundo e o Brasil”. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista de Helio Bacha:

Revista Política Democrática Online (RPD): A Revista agradece sua gentileza de nos conceder esta entrevista por Zoom, em seu último dia no hospital, desta vez como paciente. A primeira pergunta é: como o senhor se contaminou com o Covid-19?

Helio Bacha (HB): Desde janeiro, venho trabalhando em função da epidemia. Passei o mês de janeiro na Itália, onde ouvi as primeiras notícias a respeito de Wuhan. Por coincidência, a Itália viria a ser o foco mais importante da Europa no mês seguinte. Àquela época, não se tinha ideia da dimensão, tamanho, importância e do inusitado dessa doença. Nem os próprios chineses tinham. Quando, em Wuhan, se observaram os cinco primeiros casos graves da doença, a província já estava tomada pelo vírus. Não se podia fazer muita coisa, além do bloqueio que os chineses conseguiram fazer bem.

O aprendizado de como se comportava o vírus veio fundamentalmente da Itália. Foi um aprendizado para os italianos e para o mundo. E quem pensou que pudesse ser diferente, como os Estados Unidos, está pagando um preço alto. O comportamento padrão da doença é o padrão italiano, a não ser em alguns países onde se conseguiu um controle social muito grande, diagnósticos precoces e pronto isolamento, como na Coréia do Sul. Mas o padrão para o mundo é o italiano.

Na Itália, inicialmente pensou-se em fazer um bloqueio de fronteiras, mas não funcionou. Não há barreira – nem de distância nem de eficácia – que impeça o vírus de chegar aonde quer que seja. Do Alasca à América do Sul, da Europa à Ásia, hoje é uma pandemia. O vírus logrou alcançar a todos os lugares do planeta.

RPD: O senhor, quando chegou ao Brasil, já estava contaminado? Ou a doença demorou para aparecer?

HB: Não. Cheguei ao Brasil em 23 de janeiro, antes de um primeiro caso. O casal de chineses que chegou à Itália não tinha sido identificado. Posteriormente, concluiu-se que a infecção provavelmente já se havia instalado no país, pouco antes de 15 de janeiro. Codogno, que é uma cidade pequena, não tinha mais o paciente zero. Toda a região da Lombardia já estava contaminada de maneira intensa. Só se pôde verificar a dimensão da contaminação pelo número de paciente graves.

Houve, de início, forte enfrentamento ideológico. O prefeito de Milão, Sala, que é de centro-esquerda, se apresentava com o lema “Milão não pode parar”, aconselhado por virologistas de confiança, que, com a experiência das outras infecções por corona vírus – como o Covid 2002, pelo SARS, pelo MERS, de 2009 –, acreditavam que a Covid19 teria velocidade possível de ser controlada. E o governador da Lombardia, Attilio Fontana, que é da Lega, partido de direita, defendia a política do bloqueio. Acabou prevalecendo a posição do prefeito.

Uma coisa foi a Lombardia; outra, foi o conjunto da Itália, onde o bloqueio funcionou. O bloqueio funcionou com graduação regional clara; o que não funcionou foi a estrutura de saúde, de atenção médica, de cuidados intensivos. Essa foi uma situação lamentável, porque os italianos não imaginavam a velocidade de apresentação de casos graves, descaso que se repetiu em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, em particular, em Nova Iorque.

RPD: Quando o senhor percebeu que estava contaminado?

HB: Trabalho em um hospital onde os preparativos de combate à epidemia começaram em janeiro. Ao surgirem os primeiros casos, cuidei de vários, claro que com proteção pessoal. Mas o início da epidemia sempre tem um elemento de surpresa e eu devo ter-me infectado em alguma situação que não sei identificar exatamente. Só sei que, depois de duas, três semanas de atendimento a pacientes, já estava contaminado com o Covid-19.

Minha experiência pessoal tornou evidente que essa é uma doença muito diferente de qualquer outra infecção respiratória. Ela absolutamente não tem nada a ver com o H1N1. É como me perguntam sempre: "o que é pior, a epidemia do H1N1 ou essa?", eu digo: "essa, porque a pior é sempre a atual". E essa tem características muito especiais. Algumas vezes, a experiência com outras epidemias ajuda, em termos de previsibilidade do avanço e dos cuidados necessários. Mas muitas vezes atrapalha, porque se imagina que vai ser sempre igual àquela última, e não é. Ela não é a mesma coisa do ponto de vista epidemiológico, de comportamento, de rapidez, de avanço. Não é a mesma coisa do ponto de vista clínico. A doença se apresenta de uma forma muito diferente, a evolução da doença não é uma evolução de começo, meio e fim. É muito cheia de acidentes no evoluir da clínica. É uma doença muito especial. E, do ponto de vista dos pacientes, também. Não me lembro de ter encontrado nenhuma infecção que me lembre essa. Nenhuma.

A infecção foi um exercício, nos doze primeiros dias, de piora, piora, piora, piora. Amanhã eu vou estar melhor, me dizia, e voltava a piorar. Por sorte, mantive a serenidade, com um sentimento de resignação, uma sensação de calvário, mas não perdi a serenidade em momento algum.

RPD: Nessas últimas semanas, o presidente Bolsonaro tem insistentemente se manifestado em favor da suspensão do isolamento, ao arrepio da visão majoritária de médicos e pesquisadores. Qual seria, de seu ponto de vista, o critério técnico para que este isolamento venha a ser suspenso? Há um índice de contaminação da sociedade como um todo, da população, que possa garantir que a suspensão desse isolamento não implique o retorno da doença, em um pico mais alto?

HB: A suspensão, a meu ver, é impensável, porque a única arma que nós temos contra a doença é o isolamento. Não temos alternativas. Quando eu escuto a alternativa do isolamento vertical, vejo apenas uma vontade, muito longe de se implantar. Foi eficiente na Coréia do Sul, porque se fizeram exames individuais, desde o início. Como se faz isso? Você sai fazendo diagnóstico a partir de testes na população de sintomáticos e assintomáticos. Identificado um positivo, ele é isolado. Se tiver condições, na sua residência; se não, no hospital ou em hotel. O isolamento é imediato. Isso é feito antes do início da elevação da curva.

Essa opção, aqui no Brasil, não existe. Vejo as pessoas que colocam isso como uma desculpa para abandonar as pessoas à sua sorte. Quem for morrer morre e pronto. Isso tem um custo econômico, um custo de vidas e um custo ético que é inviável. Do ponto de vista político, inteiramente inviável. O discurso de ‘vamos suspender o isolamento’ é um discurso de pura irresponsabilidade ética, social e médica. Eu não vejo como a própria pessoa que faz esse discurso pode se levar a sério. Essa possibilidade não existe. E não existe por que nós não teríamos, em curto prazo, condições de atendimento do número de casos que há – pelo tamanho da curva – entre a população.

De início, a doença contagiou os estratos socioeconômicos mais privilegiados do país. Apareceu nos hospitais de maiores recursos, em pessoas com maior poder aquisitivo. O grande dilema será quando se massificar o atendimento, com a contaminação de pessoas menos favorecidas no plano econômico. Nossa rede hospitalar está ocupada, sempre faltando leitos de UTI. Não é com essa epidemia que aparece a notícia de falta de leitos de medicina intensiva. Temos já uma carência no cuidado dos pacientes com quadros de acidente vascular cerebral, de infarto agudo de miocárdio, de doenças pulmonares crônicas... A carência de leitos de medicina intensiva já é crônica. Para se evitar a carga de uma demanda repentina em ascensão, impõe-se um eficiente isolamento social.

RPD: O senhor acha que a Covid-19 vai determinar o fim do isolamento, e não o isolamento é que vai determinar o fim da Covid-19?

HB: Não existe nada que seja de eficácia 100%, é sempre uma questão de redução de danos. Essa redução de danos vai ser mais eficiente na medida em que nós consigamos atender à demanda de leitos de medicina intensiva. A situação de pessoas morrendo sem assistência ventilatória em um quadro de insuficiência respiratória é muito dramática. Dramático para o paciente, para o médico que assiste, para uma sociedade. Uma sociedade minimamente saudável não convive com isso em paz.

RPD: A Revista gostaria de fazer um registro, para conhecimento de nossos leitores. Trata-se de militantes de todas as lutas democráticas desses últimos trinta anos e, também, do movimento sanitário do Brasil, a quem o SUS muito deve. Menciono, em particular, Sérgio Arouca, Eleutério Rodriguez Neto e Eric Jenner Rosas. Todos eles moraram muitos anos aqui em Brasília.

O presidente Bolsonaro aparentemente está fazendo uma aposta política, pondo suas fichas na área da saúde, da crise sanitária, dessa pandemia que corre o mundo e o Brasil. Essa aposta centra-se no fim do isolamento e em um tratamento que não tem garantia científica alguma. É uma aposta de muito risco, que as pessoas com um pouco de conhecimento diriam que é uma aposta no caos. Qual é sua opinião a respeito? Qual será o ganho possível, em termos políticos, do presidente, com uma aposta no caos? E quais seriam as perspectivas do SUS após a doença?

HB: O SUS é uma obra coletiva, tanto de tanto médicos, como de profissionais de saúde, em geral, e do povo brasileiro, em particular. Três pessoas foram citadas, mas é uma obra coletiva e um orgulho, uma referência para o mundo. Acho que é o maior sistema único de saúde com atenção universal do mundo. E essa crise recoloca a importância de se ter uma estrutura estatal de atenção à saúde, permanente. A ideia de planos de saúde que pudessem dar conta dessa condição não tem desenho precedente do mundo. Isso ficou muito claro na Itália, na China e, especialmente, nos Estados Unidos, onde a medicina, a atenção médica, o modelo para o mundo são o maior desastre. Hoje, o número de mortes nos Estados Unidos, em um dia, bate o recorde do mundo. Ou seja, a capacidade da assistência médica americana, de atender os casos de insuficiência respiratória, está em colapso.

Então, qual é o cálculo político que o presidente da República faz ao assumir uma conduta com expectativas de drogas que a gente sabe o quanto não funcionam? Essa não é uma droga que não foi utilizada, ela já foi utilizada na China, ela está sendo utilizada aqui entre nós. Conhecemos as limitações da droga. Não é nenhuma maravilha, não dá conforto em termos de assistência ventilatória. Não modifica a condição de segurança do paciente. Nós sabemos o quão limitada ela é. Continuamos sem ter tratamento eficaz, medicamentoso, para o Covid-19. O cálculo político que é feito, o que eu vejo de fora – já que não sou político – me provoca muito medo, porque a impressão que me dá é de negação da doença; que não se planeja nenhuma atenção para o tamanho da catástrofe. Isso preocupa. É claro que o preço a pagar é grande, inclusive do ponto de vista de quem implementa essa política. Espero que o governo faça ainda, a tempo, um esforço de reconstrução do que nós temos de SUS, para que dê tempo, ainda, de fazer a atenção médica necessária, a atenção à saúde necessária aos cuidados desses pacientes.

RPD: Quanto à possível debelação do vírus. Estudos recentes mencionam que a ação do Covid-19 seguiria danosa até contaminar um determinado percentual da população. Os números propostos variam entre 50% e 80%. Para o senhor, haveria a possibilidade de eliminação da doença de maneira radical?

HB: Não. Ela pode ser atenuada em termos de número de casos, mas essa é uma doença que veio para ficar. Ainda vamos ter de conviver com ela por algum tempo. Desde Hipócrates, a quatro mil anos de nós, melhoramos muito o diagnóstico e melhoramos muito a terapêutica, mas não o prognóstico. O número de variáveis é tão grande.... Há cerca de um mês, tive casos graves do H1N1, que chegou ao Brasil em 2009. Boa parte dos brasileiros já está imunizada contra essa doença. Deixa, portanto, de ser uma doença endêmica entre nós. Ela é tratável, mas não dá para falar em cura. Não registra mais aquele volume de casos que poderia pôr em colapso os atendimentos, mas é uma doença que veio para ficar. É tratável, só que não dá para falar em cura. Já o Covid-19 é uma situação aguda para agora e para os próximos meses. Provavelmente, vamos viver de forma dramática com essa doença até, pelo menos, o final do ano.

RPD: Quando e se Covid-19 for contido, que mundo teremos? Mais solidário? Mais xenófobo? Mais socialmente consciente? Ou com maior enfrentamento entre ricos e pobres?

HB: Eu torço para um lado. Torço para que a humanidade ganhe em termos de solidariedade, mas a possibilidade da barbárie existe. Essa é uma preocupação nos momentos de muita escassez de recursos e em que as pessoas tentam se salvar sozinhas. Essa é uma doença diante da qual nós podemos lavar as mãos, manter o distanciamento de um metro e meio um do outro e pronto, o resto são ações coletivas. Ninguém se salva sozinho dessa epidemia. Para se salvar, vai ser necessário alta dose de solidariedade. A gente vê prevalecer, em vários estratos sociais, essa coisa de “quem morrer, morreu, quem se salvar se salvou, esse é o curso natural da vida”. Mas a experiência coletiva de falta de solidariedade pode ser um fator de agravamento das possibilidades de barbárie no futuro. E aí os ressentimentos, a falta de compromisso dentro da sociedade podem levar a uma condição de mundo em que eu não gostaria de viver.

Que a experiência trágica dessa epidemia, no mundo, nos conduza à construção de um mundo mais solidário, mais fraterno, onde o sofrimento das pessoas não seja a distância. Que nós tenhamos um compromisso social e político de atender a todos. Espero que façamos disso um mundo melhor.

‘Não vejo riscos à democracia no Brasil’, afirma Denise Frossard em entrevista exclusiva

Revista Política Democrática Online publica entrevista com juíza aposentada e ex-deputada federal que teve papel de destaque no combate à organização criminosa

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

"Julguei e decidi que havia, sim, no Brasil uma organização criminosa do tipo mafioso, numa sentença que se apoiava em jurisprudência italiana, pela ausência de precedente no Brasil", relembra a juíza aposentada e ex-deputada federal pelo Rio de Janeiro Denise Frossard, sobre ampla investigação contra o crime organizado no Brasil, da qual fez parte e que a tornou conhecida nacionalmente, em 1993. Entrevista exclusiva para a 17ª edição da Revista Política Democrática Online, ela também é enfática ao falar sobre o regime político do país: “'Não vejo riscos para a democracia no Brasil'.

» Acesse aqui a 17ª edição da revista Política Democrática Online

A revista é produzida a editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), que disponibiliza todos os conteúdos da publicação, gratuitamente, em seu site. Denise aposentou-se do Judiciário em 1998 e, em 2002, foi eleita deputada federal com a maior votação para o cargo nas eleições pelo Rio de Janeiro.

Denise Frossard destaca que, na poca em que atuou contra o crime organizado, o Congresso Nacional entendeu a importância da proposta e contribuiu ao longo de uns 20 anos com legislação absolutamente moderna, de acordo com as melhores leis dos países mais adiantados. "Estabeleceu-se cooperação com países que combatiam a lavagem do dinheiro, o crime organizado, o tráfico de entorpecentes", afirma.

"Valeu a pena? Claro que valeu, pois foi a partir dali que chegamos a Lava Jato. Relembro que vi as entranhas do crime organizado não só como juíza, mas também como parlamentar, quando participei, pelo antigo PPS, hoje Cidadania23, da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que acabou por desvendar a tentativa de captura do Estado brasileiro pelo crime organizado, conforme é do conhecimento de todos", completa Denise.

Sobre o momento atual que o país atravessa, com o governo de Jair Bolsonaro e os atritos entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, Denise reforça que não vê risco algum para a democracia, nenhum risco de golpe. "Isso não existe. Apesar de ainda adolescente, o povo já entendeu que, quanto à democracia, não há qualquer transação - é ela ou ela", destaca.

Leia mais:

» Alta do dólar é ponta de iceberg, afirma Luiz Paulo Vellozo Lucas

» Futuro vai esclarecer ‘casamento’ de Regina com Bolsonaro, diz Martin Cezar Feijó

» ‘Não seremos os mesmos depois do coronavírus”, diz analista à Política Democrática Online

» Coronavírus: ‘Nem tudo é terrível e negativo’, diz historiador Joan del Alcázar

» ‘Reação ao bolsonarismo nas urnas é legítima defesa da nação’, diz Alberto Aggio

» Coronavírus agrava crise do governo Bolsonaro, diz editorial da revista Política Democrática

» Coronavírus e naufrágio de Bolsonaro são destaques da revista Política Democrática

» Acesse aqui todas as edições da revista Política Democrática online

RPD || Entrevista Especial: 'Não vejo riscos para a democracia no Brasil', avalia Denise Frossard

Ex-juíza e ex-deputada federal avalia que, apesar da relação conflituoso entre o Excutivo, o Judicário e o Legislativo atualmente, o Brasil ainda vive uma adolescência jurídica, política e histórica e, por isso mesmo, instável, mas que não oferece riscos à democracia

Por Caetano Araújo e Cleomar Almeida

"Julguei e decidi que havia, sim, no Brasil uma organização criminosa do tipo mafioso, numa sentença que se apoiava em jurisprudência italiana, pela ausência de precedente no Brasil", relembra a ex-juíza e ex-deputada federal pelo Rio de Janeiro Denise Frossard, sobre ampla investigação contra o crime organizado no Brasil, da qual fez parte e que a tornou conhecida nacionalmente, em 1993. Entrevistada especial desta 17a edição da Revista Política Democrática Online, Frossard aposentou-se do Judiciário em 1998 e, em 2002, foi eleita deputada federal com a maior votação para o cargo nas eleições pelo Rio de Janeiro.

Denise Frossard destaca que, né poca em que atuou contra o crime organizado, O Congresso Nacional entendeu a importância da proposta e contribuiu ao longo de uns 20 anos com legislação absolutamente moderna, de acordo com as melhores legislações dos países mais adiantados. "Estabeleceu-se cooperação com países que combatiam a lavagem do dinheiro, o crime organizado, o tráfico de entorpecentes."

"Valeu a pena? Claro que valeu, pois foi, a partir dali, que chegamos a Lava Jato. Relembro que vi as entranhas do crime organizado não só como Juíza de Direito, mas também como parlamentar, quando participei, pelo antigo PPS, hoje Cidadania23, da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que acabou por desvendar a tentativa de captura do Estado brasileiro pelo crime organizado, conforme é do conhecimento de todos", completa Frossard.

Sobre o momento atual que o país atravessa, com o governo de Jair Bolsonaro e os atritos entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, Frossard diz que não vê risco algum para a democracia, nenhum risco de golpe. "Isso não existe. Apesar de ainda adolescentes, o Povo já entendeu que, quanto à Democracia, não há qualquer transação - é ela ou ela", destaca.

Na entrevista especial que concedeu à Revista Política Democrática Online, Denise Frossard também destaca o papel das instituições no Brasil. "Não tem outra saída além do cumprimento à lei, para todos. Com isto eu quero dizer que quando se tem um juiz que se desvia, é importante que exista um órgão que coloque o dedo nesse juiz e arranque a sua toga. Quando é o caso de um parlamentar que se desvia, da mesma forma que lhe seja retirado o mandato", alerta.

Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista:

Revista Política Democrática (RPD): Tendo sido a precursora na difícil e corajosa tarefa de conduzir ampla investigação do crime organizado no Brasil, a senhora avalia que valeu a pena?

Denise Frossard: Antes de dizer se valeu a pena ou não, é importante destacar que vivemos hoje, no Brasil uma adolescência jurídica, política e histórica e, por isso mesmo, instável. Agora, você me pergunta se valeu a pena. Vejamos.

Há mais de 25 anos, veio às minhas mãos um processo que de forma inédita implicava o reconhecimento ou não da existência de uma organização criminosa no Brasil do tipo mafioso, que se constituiu, enfim, para cometer crimes – não um crime específico, mas que se constitui para ser uma empresa cuja “mercadoria” era - e é - o crime. Era uma situação sem precedentes no Brasil. Embora eu fosse muito jovem à época, não hesitei em enfrentar o desafio. Julguei e decidi que havia, sim, no Brasil uma organização criminosa do tipo mafioso, numa sentença que se apoiava em jurisprudência italiana, pela ausência de precedente no Brasil.

Aquilo foi um marco. A partir daquele momento, ficou muito claro para a sociedade que aquele grupo condenado, conhecido como “a cúpula do jogo dos bichos” (mas o processo não dizia com a atividade contravencional do “Jogo dos Bichos”) que até então eram pessoas muito bem aceitas na sociedade, recebidas e até homenageadas por políticos, dos quais recebiam as maiores comendas oficiais, frequentadores de todos os Palácios da República. De fato eram - como são - criminosos, cercados de assassinos a soldo, ligados a vários homicídios, tráfico de drogas, armas etc... A partir daquele momento, isto ficou tão claro que quem quisesse frequentar aquele grupo em seus camarotes momescos ou tribunas VIPs de jogos de futebol que o fizesse, mas não mais poderiam alegar que não soubessem de quem se tratava. Entretanto, embora a linha divisória tenha sido perfeitamente traçada, isto não tirou da cúpula o poder, que permanece, se solidifica e se moderniza, até hoje, sem, contudo, perder seu gosto pelos “acertos de contas” violentos. Os policiais, então usados por eles pelo suborno, conforme consta da Sentença, hoje são os milicianos... apenas uma mudança na nomenclatura...

Então, valeu a pena? Certa vez um brilhante advogado criminalista do Rio, Dr Virgilio Donnici, me disse : “Excelência, esse negócio de crime organizado foi a Senhora quem inventou aqui”. Foi mais ou menos isso, mas a invenção foi do Ministério Público, sob a batuta do então Procurador Geral da Justiça, Dr Antônio Carlos Biscaia. A partir da condenação da cúpula pelo vetusto então Art. 388 do Código Penal - Formação de quadrilha ou bando -, já que até então não havia previsão legal para condená-los por lavagem de dinheiro dentre outros crimes, senti-me como devem ter-se sentido os Juízes que condenaram Al Capone: sem instrumentos legais e cercados de policiais corruptos. Então, abriu-se ampla discussão por todo o país, envolvendo não só operadores do direito, advogados, magistrados, Ministério Público, intelectuais que entenderam o risco de os Estados serem capturados pelas organizações criminosas - e já tínhamos um esboço disto na vizinha Colômbia e, mais distante, na Itália. Houve uma discussão profícua sobre como reformar nosso ordenamento jurídico. Esse debate permitiu-nos avançar, pouco a pouco, na organização de nosso ordenamento jurídico que nos habilitasse a enfrentar o crime organizado.

O Congresso Nacional entendeu a importância da proposta e contribuiu ao longo de uns 20 anos com legislação absolutamente moderna, de acordo com as melhores legislações dos países mais adiantados. Estabeleceu-se cooperação com países que combatiam a lavagem do dinheiro, o crime organizado, o tráfico de entorpecentes. Deixamos de ser aquela ilha onde, conforme eu disse em Davos no World Economic Forum de 1996, sob a presidência da Procuradora Helvética Carla Dal Ponte, no Brasil, a única penalidade para a lavagem de dinheiro seria a excomunhão, já que o Papa havia condenado essa atividade!

Valeu a pena? Claro que valeu, pois foi, a partir dali, que chegamos a Lava Jato. Relembro que vi as entranhas do crime organizado não só como Juíza de Direito, mas também como parlamentar, quando participei, pelo antigo PPS, hoje Cidadania23, da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que acabou por desvendar a tentativa de captura do Estado brasileiro pelo crime organizado, conforme é do conhecimento de todos. Custou-me muito? Talvez a própria vida... não se pode esquecer que sofri três tentativas de assassinato (ao que eu saiba) e que a conta com o crime organizado não se fecha nunca...

RPD: Justifica-se, então, sua ideia de que as boas leis sempre se originam dos maus hábitos?

DF: Sempre, por paradoxal que possa parecer. Mas não bastam as boas leis, como as que temos hoje. É preciso avançar nos ajustes para que as leis sejam mais explícitas, mais específicas. E estamos num ótimo momento para atuar neste sentido, situando-nos em meio à reconstrução do sistema político e do sistema tributário, depois de já termos iniciado o processo de reforma da previdência.