Dilma

Nas entrelinhas: O impeachment de Dilma foi uma queda anunciada

Luiz Carlos Azedo/Correio Braziliense

Logo após a aprovação do impeachment da presidente Dilma Rousseff pelo Senado, por 61 votos a 20, fiz ao então senador Lindberg Faria (PT-RJ), hoje deputado federal, aquela pergunta básica de repórter sobre o “day after” da derrocada petista: “E agora?”. Ele respondeu: “Vamos fazer desse limão uma limonada, estávamos na defensiva, agora já temos um discurso para as eleições: ‘foi um golpe'”. A limonada demorou seis anos; nesse ínterim, o presidente Michel Temer pôs a casa em ordem, e o presidente Jair Bolsonaro, depois, fez uma bagunça muito maior, mesmo.

Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva toma a limonada. Como narrativa eleitoral, a tese do golpe contra Dilma serviu para a unificação da esquerda no primeiro turno; no segundo turno, quando venceu com menos de 1% dos votos, exatamente 0,9%, passou a ser um estorvo para os novos aliados. Depois de eleito, por isso mesmo, chamar o impeachment de Dilma Rousseff de “golpe de Estado” é uma tolice política, além de um desrespeito às regras do jogo do nosso Estado Democrático de Direito.

Impeachment existe para que o Congresso e o Supremo possam destituir um presidente da República por “crime de responsabilidade” e evitar uma tragédia nacional, como a que se desenhava entre 2015 e 2016, ou um “golpe de Estado” daqueles que a gente já conhece. É um processo político, ao qual qualquer presidente da República está sujeito, segundo a Constituição de 1988, pelos mais variados motivos, um deles o crime orçamentário, ou seja, as “pedaladas fiscais”. Quem faz a denúncia é a Câmara; quem julga é o Senado, sob a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

De fato, não foi por causa das “pedaladas fiscais” que Dilma Rousseff caiu. Outros presidentes fizeram coisas piores e foram até o fim do mandato. O impeachment ocorreu porque Dilma levou a economia ao colapso e enfrentava uma oposição de massas que “nunca antes” a esquerda conhecera, nem mesmo às vésperas do golpe militar que destituiu João Goulart em 1964. Ela também deu todos os motivos políticos que seus algozes precisavam.

Entender esse processo é importante para evitar que a crise se repita. Houve irresponsabilidade fiscal, sim; e constitucionalidade no julgamento, também. Presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski, à época presidente do STF, o impeachment poderia ter sido evitado se a presidente Dilma tivesse abandonado a arrogância como fez política, tivesse um mínimo de sensibilidade para ouvir as opiniões críticas, corrigisse os rumos equivocados e buscasse restabelecer a coesão nacional, dilacerada com os desdobramentos das manifestações de junho de 2013. Chance teve com a reeleição, em 2014, porém imaginou que a sua vitória era um endosso ao rumo que tomara.

A narrativa do “golpe de Estado” também permite a dedução de que o governo Dilma continuaria a usar as pedaladas como forma de encobrir as irresponsabilidades fiscais; que os gastos públicos seguiriam sem respeito aos limites da aritmética; que o eleitoralismo se manteria como lógica fundamental do governo; e que o aparelhamento da máquina pública conduziria à decadência de grandes empresas estatais. Por isso, gera expectativas negativas sobre o terceiro mandato de Lula.

Chumbo trocado

A propósito, entre os petistas, nem a cadelinha Resistência tem dúvida de que Lula deveria ter sido candidato em 2014, em vez de Dilma Rousseff. Mas ela se fez de desentendida e usou a prerrogativa da candidatura à reeleição como fato consumado na convenção do PT. Todos os dirigentes petistas sabem disso. Qualquer repórter de política já ouviu de algum parlamentar petista que Lula se arrependeu de ter escolhido Dilma como sucessora. Outros petistas seriam mais capazes, como Jaques Wagner e Fernando Haddad, por exemplo.

O maior problema de Lula não é o chumbo trocado com o ex-presidente Michel Temer, são os aliados do ex-presidente que destituíram Dilma, sem os quais não teria sido eleito. Por exemplo, a então senadora Simone Tebet (MDB-MS), que foi candidata no primeiro turno, apoiou-o no segundo e, agora, é ministra do Planejamento. Ou os senadores Davi Alcolumbre (União-AP), Eduardo Braga (MDB-AM), Osmar Azis (PSD-AM), Jader Barbalho (MDB-PA) e Renan Calheiros (MDB-AL), que votaram a favor do impeachment. São aliados fundamentais para que Lula possa ter uma retaguarda no Senado.

Temer estava quieto no seu canto. Chamado de golpista, reagiu no Twitter com meia dúzia de verdades: “Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Ao contrário do que ele disse hoje (anteontem) em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E sobre ele ter dito que destruí as iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo, é verdade: destruí um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%; inflação de dois dígitos para 2,75%; juros de 14,25 para 6,5%; queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8% graças à reforma trabalhista; recuperação da Petrobras e demais estatais graças à Lei das Estatais; destruí a Bolsa de Valores, que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil pontos”.

Merval Pereira: Operação abafa

Uma entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso ao historiador Marco Antonio Villa está viralizando nas redes sociais, como contraponto à campanha de tentativa de desmoralizar a Operação Lava-Jato, com o objetivo de anular a condenação do ex-presidente Lula pelo então juiz Sergio Moro por parcialidade no processo do triplex do Guarujá, sentença que foi confirmada no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília.

Segundo Barroso, há uma “operação abafa” em curso, por meio da aliança de todos os setores para enterrar ações de combate à corrupção. Ele já havia abordado esse tema, entre outros, no livro “Sem data venia”, publicado pelo selo História Real, coordenado por Roberto Feith na editora Intrínseca. Para Barroso, referindo-se às mensagens roubadas dos celulares de procuradores de Curitiba, o problema não é “alguém ter dito uma frase inconveniente ou não. É que estão usando esse fundamento pra tentar destruir tudo que foi feito, como se não tivesse havido corrupção”.

No livro, Barroso desenvolve a tese de que há em curso no Brasil “um esforço imenso para capturar a narrativa do que aconteceu no país”, fazendo uso “de provas ilícitas, produzidas por criminosos, Deus sabe a soldo de quem”.

Ele classifica esse como um “processo de tentativa de reescrever a História, com tinturas stalinistas”, e ironiza: “Só falta a criação de um Ministério da Verdade, como na obra ‘1984’, de George Orwell, que vivia de reescrever a história a cada tempo, modificando os fatos”.

No livro, e também na entrevista a Marco Antonio Villa, Barroso relata os fatos, “para que não se perca a memória do país”: “a) Eu ouvi o áudio do senador pedindo propina ao empresário e indicando quem iria recebê-la, bem como vi o vídeo do dinheiro sendo entregue; b) eu vi o inquérito em que altos dignitários recebiam propina para atos de ofício, abriam offshores por interpostas pessoas e, sem declará-las à Receita, subcontratavam empresas de fundo de quintal e tinham todas as despesas pagas por terceiros; c) eu vi o deputado correndo pela rua com uma mala de dinheiro com a propina recebida, numa cena que bem serve como símbolo de uma era; d) todos vimos o apartamento repleto com 51 milhões de reais, com as impressões digitais do ex-secretário de Governo da Presidência da República no dinheiro; e) eu vi, ninguém me contou, o inquérito em que o senador recebia propina para liberação dos pagamentos à empreiteira pela construção de estádio; f ) todos vimos o diretor da empresa estatal que devolveu a bagatela de R$ 182 milhões; e g) todos vimos a usina que foi comprada por US$ 1,2 bilhão e revendida por menos da metade do preço”.

Barroso compara o que está acontecendo aqui com o que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, que acabou sendo neutralizada por ações do governo e do Congresso: “Como seria de esperar, o enfrentamento à corrupção tem encontrado resistências diversas, ostensivas ou dissimuladas. Em primeiro lugar, as denúncias, processos e condenações têm atingido pessoas que historicamente não eram alcançadas pelo direito penal. (...) Tem-se, assim, a segunda situação: muitas dessas pessoas, ocupantes de cargos relevantes na estrutura de poder vigente, querem escapar de qualquer tipo de responsabilização penal”.

Para Barroso, “a articulação para derrubar a possibilidade de execução das condenações criminais após a segunda instância foi o momento mais contundente da reação, logrando obter a mudança de posição de dois ministros do Supremo que, antes, haviam sido enfaticamente favoráveis à medida”.

Barroso, no entanto, mantém uma visão otimista do processo — ele se diz “realista” —, acreditando que é menos provável que aconteça aqui o que aconteceu na Itália, por várias razões que elenca no livro: “Sociedade mais consciente e mobilizada; imprensa livre e plural; e Judiciário independente e sem laços políticos, ao menos na primeira e na segunda instâncias (apesar de ainda ser extremamente lento e ineficiente)”.

Ricardo Noblat: Fux mata no peito as revelações do general Villas Bôas

Fachin sai em socorro do tribunal

Ainda no governo Lula, em campanha para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux deu uma resposta famosa à pergunta que lhe fez o então deputado João Paulo Cunha (SP) sobre como votaria no processo do mensalão do PT:

– Esse assunto eu mato no peito porque eu conheço. E sei como tratar.

Foi Dilma, em fevereiro de 2011, que o indicou para o Supremo. Ali, Fux votou pela condenação dos réus do mensalão – inclusive João Paulo Cunha e José Dirceu que lhe fizera também a mesma pergunta e recebera a mesma resposta.

Atual presidente do Supremo, Fux tem sido alvo de críticas de colegas por não ter reagido às revelações do general Eduardo Villas Bôas sobre a nota de ameaça que fez ao tribunal antes do julgamento que negou em 2018 pedido de habeas corpus em favor de Lula.

“O silêncio de Fux foi a maneira que ele encontrou de matar o assunto no peito”, este blog ouviu de um ministro. Foi por isso que o ministro Luiz Fachin resolveu falar. Classificou de “intolerável e inaceitável” a interferência militar no Judiciário.

De Fachin, diz-se que levou três anos para condenar a interferência. Acontece que, à época, pelo tribunal, falou Celso de Mello, o mais antigo dos ministros:

– O respeito indeclinável à Constituição e às leis da República representa o limite intransponível a que devem se submeter os agentes do Estado, quaisquer que sejam os estamentos a que eles pertencem.

Breno Altman: Por que o STF está enfrentando a Lava Jato?

Corte tenta se redimir da chancela dada ao que resultou numa anarquia da ordem constitucional promovida pela operação, inclusive com aval do ministro Gilmar Mendes, que hoje lidera as críticas contra seus métodos

Houve um tempo em que a República de Curitiba, com suas regras e procedimentos atípicos, comandada pelo ex-juiz Sergio Moro, recebia a bênção da Corte Suprema. Apesar de um ou outro reparo, o STF parecia avalizar os mecanismos de excepcionalidade que marcavam os processos em curso na 13ª Vara Federal, a sede da Lava Jato. Deslanchada em 2014, a operação viveria sua primavera até o final de 2017. Sob as luzes e aplausos dos principais veículos de comunicação do país, transformados em correias de transmissão do espetáculo exibido a partir do Paraná, a Lava Jato dominava a cena política. Os partidos que compunham a oposição de direita, particularmente PSDB e DEM, entusiasmavam-se com a escalada repressiva contra o Partido dos Trabalhadores e seu líder histórico. Derrotados em quatro eleições presidenciais seguidas, os tucanos apostavam que Moro poderia carimbar seus passaportes de retorno ao comando do Estado.

Forjou-se ambiente de indomável euforia antipetista, semeado por amplos setores da imprensa, a começar pela poderosa Rede Globo, açulando as camadas médias e contagiando as instituições. Sob a bandeira do combate à corrupção, eram corroídas as garantias constitucionais e democráticas. Sequer tratava-se de uma situação nova. A maioria do STF, desde a Ação Penal 470, o chamado “mensalão”, concluída no final de 2012, abdicara da guarda do Estado de Direito, aceitando ou inventando manobras que pudessem solapar o Governo Lula. Alguns dos ministros agiam de forma consciente, talvez acreditando nas denúncias apresentadas pela promotoria. Outros decidiam com a faca no pescoço. Absolver chefes petistas poderia significar um penoso ostracismo.

Somente resistiam algumas vozes isoladas, especialmente o ministro Ricardo Lewandowski. Mesmo a maioria dos indicados durante os mandatos petistas iria aderir à onda das excepcionalidades. O clamor popular fabricado pela mídia de massa, contra um inimigo ao gosto das elites que regem a sociedade, mostrou-se capaz de estimular incontido espírito de manada, cujo ápice ocorreria em 2016, entre a condução coercitiva de Lula e o golpe parlamentar que derrubaria a presidenta Dilma Rousseff.

O ex-juiz Sergio Moro, exatamente nesse período, divulgaria gravações de conversas entre a chefe de Estado e seu antecessor, jogando para a plateia de verde e amarelo. Mais que uma irregularidade, tratava-se de crime escancarado. O STF, no entanto, contentou-se com um muxoxo do ministro Teori Zavascki (1948-2017), criticando a atitude do magistrado curitibano. Seu colega, Gilmar Mendes, agiu no sentido contrário. Com base nos diálogos difundidos, emitiu decisão contrária à nomeação de Lula para a chefia da Casa Civil, em inédita usurpação de atribuição exclusiva do Poder Executivo.

A subversão e a anarquia da ordem constitucional eram chanceladas, entre outras razões, porque jogavam água no moinho da oposição de direita liderada pelo tucanato. O PSDB inegavelmente era a legenda do coração e o bastião dos interesses da imensa maioria dos empresários e banqueiros, dos integrantes da alta burocracia estatal, dos barões da comunicação e das classes médias. Também eram conhecidos e comprovados os vínculos dessa agremiação com os democratas norte-americanos, que governaram a grande potência ocidental até o início de 2017.

Um novo fenômeno, porém, emergiria da potente mobilização golpista contra Dilma, capaz de levar milhões às ruas por sua derrubada. A teia sobre a qual se desenvolveu esse movimento era formada por grupos disseminados nas redes sociais durante os anos anteriores e que tinham mostrado sua musculatura nas chamadas jornadas de junho, em 2013, tomando da esquerda o comando das ruas e as incendiando contra o Palácio do Planalto.

Esses grupos, embora sem coordenação central e com fortes divergências entre si, eram bastante influenciados pela combinação, em diversos graus, de ideias neoliberais com paradigmas neofascistas. Não se reportavam às velhas legendas de direita, fundadoras da VI República, configurada pela Constituição de 1988. Seu papo era outro, misturando nostalgia da ditadura militar, culto às Forças Armadas e antigos credos anticomunistas, um viés autoritário que também embalava valores racistas, sexistas e homofóbicos.

Tais patotas eram adoradoras da Lava Jato, sua principal arma na guerra contra o PT. A turma de Curitiba foi paulatinamente correspondendo a esse amor, se afastando do bloco que havia comandado o impeachment de Dilma e constituído o Governo Michel Temer. Os setores lavajatistas do sistema de justiça, em expansão para outros Estados, como o Rio de Janeiro, foram se incorporando ao caudal político que desaguaria no bolsonarismo. Esse deslocamento refletia a permanente busca por popularidade e a identidade crescente com o projeto de Estado policial representado pelo ex-capitão.

Os sinais práticos logo se manifestariam, entre 2017 e 2018, com investigações e processos abertos contra cardeais do PSDB e do PMDB, atingindo a Aécio Neves, Eduardo Cunha e o próprio Temer. Além de fortalecer o ramo político de sua nova preferência, a operação Lava Jato queria exibir provas de neutralidade, esvaziando parcialmente as críticas de perseguição à esquerda e preparando terreno para o bote final, a prisão e a interdição do ex-presidente Lula, fundamentais para a disputa presidencial.

Esse cenário levou a uma lenta, mas essencial mudança no STF, liderada por Gilmar Mendes, talvez o ministro menos preocupado em agradar a opinião pública. Um grupo importante de ministros começou a questionar os métodos e as ilegalidades da operação, tratando de colocar-lhe algum anteparo.

A alteração de forças começou a ter maior nitidez em abril de 2018, quando foi julgado habeas corpus que poderia impedir o encarceramento de Lula. O receio de uma derrota levou o general Eduardo Villas Bôas, então comandante do Exército, a desembainhar espada e ameaçar veladamente com a reação dos quartéis. A faca no pescoço deixava de ter sentido figurado e definia a batalha.

A vitória de Bolsonaro e a nomeação de Moro para a pasta da Justiça acabariam por fortalecer o mal-estar político e jurídico contra a Lava Jato dentro do STF, que passaria a ser defendida, com radicalidade, apenas por um trio de magistrados indicados por Lula e Dilma: Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. O apoio de Cármen Lúcia e Rosa Weber, também nomeações petistas, passou a ser incerto. Conquistava espaço a aliança entre Lewandowski, Mendes, Dias Tóffoli e Alexandre de Moraes, muitas vezes acompanhada por Marco Aurélio de Mello e Celso de Mello.

Os fatos adquiriram outra velocidade em junho de 2019, com os diálogos sigilosos entre os integrantes da força-tarefa e o ex-juiz, revelados pelo site The Intercept e outros veículos. A ala garantistada Corte, junto com a defesa de Lula e a campanha por sua libertação, passava a ter munição de sobra para colocar a operação Lava Jato na berlinda, desarmando sua sustentação na sociedade e no Estado. O mecanismo estava nu, com a mão no bolso.

O tiro de misericórdia, no entanto, seria dado pelo principal beneficiário das arbitrariedades cometidas sob a batuta de Moro. O presidente Jair Bolsonaro, com pouco mais de um ano no governo, via com desgosto e temor a especulação de que seu ministro poderia ser candidato em 2022, enfrentando-o nas urnas em coalizão com a direita tradicional. Tratou de isolá-lo e desestabilizá-lo, até que saísse do governo, em abril de 2020. Para se assegurar da morte política de um perigoso rival, ao mesmo tempo em que tratava de proteger a si próprio e seu clã frente ao sistema judicial, já tinha nomeado Augusto Aras como procurador-geral, em setembro de 2019, com a tarefa de limar o legado da Lava Jato e construir pontes com os garantistas.

Esse giro seria selado em novembro de 2020, com a indicação de Kassio Nunes Marques ao STF, para o lugar de Celso de Mello, retirado por limite de idade. Essa substituição foi primordial, pois consolidava na Segunda Turma do tribunal, encarregada de todos os processos da Lava Jato, uma maioria crítica, formada por Mendes, Lewandowski e o ministro novato, contra Fachin, podendo atrair Carmen Lúcia para um quarteto dominante. Foi o que se viu no julgamento, em 9 de fevereiro, que liberou o acesso da defesa de Lula às conversas entre os procuradores da força-tarefa e o magistrado responsável.

Rompida com a direita tradicional e abandonada pelo bolsonarismo, a Lava Jato recebeu o beijo da morte, ainda que viúvas e órfãos lutem por sobrevida. Seu corpo, fétido, ainda precisa ser enterrado. A anulação das sentenças contra Lula, por suspeição do ex-juiz Sergio Moro, é a grande chance para o STF, redimindo-se, extirpar o “maior escândalo judicial da história humana”, nas palavras de um articulista do New York Times, repetidas pelo ministro Gilmar Mendes, presidente da Segunda Turma do STF, durante a histórica sessão que cravou mais um punhal no coração da República de Curitiba.

Breno Altman é jornalista e fundador do site Opera Mundi.

Elio Gaspari: Villas Bôas contou, reviu e errou

O tempo e novas memórias do período lapidarão as lembranças de Villas Bôas. Num caso, porém, sua memória (revista) falhou feio.

Está nas livrarias “General Villas Bôas: Conversa com o comandante”. É o resultado de 13 horas de entrevistas do professor Celso Castro com o general Eduardo Villas Bôas, que comandou o Exército de 2015 a 2019. O texto foi revisto pelo general até maio de 2020 e devolvido com acréscimos que engordaram o livro em 30%.

“VB”, como é chamado pelos colegas, rememora sua vida, da infância de Cruz Alta aos dias tensos do impedimento de Dilma Rousseff e da eleição de Jair Bolsonaro.

Ele tratou do seu famoso tuíte de 2018, às vésperas do julgamento do habeas corpus de Lula pelo Supremo Tribunal Federal (“um alerta, muito antes que uma ameaça”) e do agradecimento que Bolsonaro lhe fez pouco depois de ter sido empossado:

“Meu muito obrigado, comandante Villas Bôas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado, mais uma vez.”

O general explicou: “Morrerá entre nós! Garanto que não foi um tema de caráter conspiratório.”

O tempo e novas memórias do período lapidarão as lembranças de Villas Bôas.

Num caso, porém, sua memória (revista) falhou feio. Ele conta:

“O presidente Sarney relata que, após a morte de Tancredo Neves, houve uma reunião para deliberar como se processaria a nova sucessão. O deputado Ulysses Guimarães tentou impor sua posição que consistia na realização de um novo pleito. O ministro Leônidas (general Leônidas Pires Gonçalves) posicionou-se no sentido de que, conforme a legislação vigente, o cargo de presidente caberia ao senador Sarney (que havia sido eleito para a vice-presidência). Ato contínuo, voltou-se para ele, prestando uma continência disse: ‘Boa noite, presidente.’ Com seu arbítrio, o fato estava consumado, o que assegurou uma transição sem percalços”.

Sarney nunca relatou isso. Ele vestiu a faixa na manhã de 15 de março de 1985, e Tancredo só morreu no dia 21 de abril.

As incertezas com relação à posse do dia 15 foram desencadeadas na noite da véspera, quando Tancredo foi levado para o Hospital de Base de Brasília, para uma cirurgia de emergência. A posse estava marcada para horas depois.

Sarney chegou ao hospital às 21h30m.

Nas suas palavras:

“Lá encontro Ulysses. Tenho os olhos marejados. Rasga-me a alma o sofrimento de Tancredo. Ulysses me desperta ríspido: ‘Sarney, não é hora de sentimentalismos. Nossa luta não pode morrer na praia. Temos de tomar decisões. Você assume amanhã, como manda a Constituição, na interinidade do Tancredo.’

‘Não, Ulysses, assume você. Só assumo com Tancredo.’

‘Você não pode acrescentar problemas aos que estamos vivendo. É a democracia que temos de salvar.’”

O general Leônidas, ministro do Exército escolhido por Tancredo, jantava na Academia de Tênis quando soube que o presidente eleito estava no hospital. Foi para lá defendendo a posse de Sarney. Conseguiu uma gravata emprestada e seguiu com uma pequena comitiva de políticos para um encontro com o chefe da Casa Civil, professor Leitão de Abreu. Sarney ficou no hospital e depois foi para casa.

Leitão estava em dúvida (ou fingia estar em dúvida), se deveria ser empossado o vice ou o presidente da Câmara (Ulysses). Nesse encontro Ulysses e Leônidas queriam a posse do vice-presidente. Fernando Henrique Cardoso testemunhou a cena. Ela aconteceu nas primeiras horas da madrugada do dia 15. Àquela altura, achava-se que em alguns dias Tancredo estaria recuperado.

Às 3h da madrugada tocou o telefone na casa de Sarney. Era o general Leônidas, que começou a conversa com um “boa noite, presidente”. Sarney repetiu que não queria assumir, e Leônidas disse-lhe que “não temos espaço para erros”. Despediu-se com outro “boa noite, presidente.”

A cena contada por Villas Bôas nunca aconteceu. Tancredo não estava morto. Ulysses nunca quis uma nova eleição e sempre defendeu a posse de Sarney. O general Leônidas era formal, mas não dava continência falando ao telefone.

O Lavajatismo de Bretas

Enquanto o Supremo Tribunal Federal resolvia o destino das conversas promíscuas de procuradores de Curitiba, algumas das quais envolvem o ex-juiz Sergio Moro, o ministro Gilmar Mendes dava uma entrevista a Felipe Recondo e Fábio Zambeli. Nela, descascou as impropriedades praticadas durante a Operação Lava-Jato e perguntou:

“Como nós chegamos até aqui? (...) O que nós fizemos de errado para que institucionalmente produzíssemos isso que se produziu. (....) Sabiam que estavam fazendo uma coisa errada, mas fizeram.”

Gilmar reconheceu as limitações do Judiciário, condenou a “blindagem” com que a imprensa protegeu a turma da Lava-Jato e foi ao essencial: “O que nós devemos fazer para evitar que esse fenômeno se repita?”

Nesse mesmo dia, o juiz Marcelo Bretas, lavajatista do Rio de Janeiro, ouvia o ex-governador Luiz Fernando Pezão. A certa altura, Pezão disse ter certeza de que seu parceiro Sérgio Cabral e dois de seus colaboradores haviam combinado as versões de suas delações enquanto estavam na cadeia.

Pezão estava no meio do seu raciocínio quando o procurador Carlos Aguiar interrompeu-o, dizendo que ele estava fazendo “juízo de valor sobre as colaborações”.

Vá lá, porque é conhecido o espírito de corpo do Ministério Público, mas o juiz Bretas entrou no diálogo, informando a Pezão que não lhe cabia, como testemunha, avaliar se a colaboração “é justa ou correta”. Vá lá, juízes adoram dar aulas, mas Bretas foi adiante:

“É preciso ter cuidado quando se afirma que certa irregularidade aconteceu, porque é preciso provar.”

Em seguida, Pezão mudou o tom.

O repórter Athos Moura noticiou o fato. O que aconteceu?

Nadinha, pois, tomando cuidado, chegara-se àquilo.

Faz tempo que se chega.

Em 1974, quando Elzita Santa Cruz de Oliveira procurava seu filho Fernando, escreveu cartas a chefes militares contando seu caso, e um tenente-coronel acusou-a de caluniar o Exército, pois “seria desonrar todo nosso passado de tradições, se nos mantivéssemos calados diante de injúrias ora assacadas contra nossa conduta de soldados da Lei e da Ordem que abominam o arbítrio, a violência e a prepotência”.

Meses depois, o mesmo tenente-coronel estava na sala do comandante do II Exército, general Ednardo D’Avila Mello, quando o ministro Sylvio Frota interpelou-o por que um oficial da Polícia Militar de São Paulo “tinha sido insultado e agredido a socos durante um interrogatório” no DOI.

Nas palavras de Frota:

“Não é possível, Ednardo, que isso aconteça! Você deve tomar enérgicas providências. É preciso mudar, logo, alguns dos oficiais que trabalham no DOI; substituí-los, porque estão ocorrendo exageros que não podemos admitir.”

Fernando, filho de Elzita, era o pai de Felipe Santa Cruz, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Nunca foi encontrado.

Afonso Benites: Direita se engalfinha e desfaz alianças enquanto Haddad, Huck e Moro seguem entre apostas para 2022

Eleição de presidente da Câmara expõe guerra interna do DEM e PSDB e embaralha xadrez para próxima eleição. Bolsonaro premia Centrão com ministério da Cidadania enquanto PT testa primeiro nome da esquerda à sucessão presidencial

Sem lideranças políticas naturais, a direita brasileira está esfacelada em compasso de espera pelas eleições de 2022. E a esquerda também, depois que o PT lançou a candidatura de Fernando Haddad como um balão de ensaio para testar o eleitorado. O presidente Jair Bolsonaro foi incapaz de criar sua própria legenda, a Aliança pelo Brasil, mas alcançou a proeza de embaralhar a miríade das outras composições partidárias que pretendem disputar sua sucessão. Com um cenário de candidaturas diluído, a máquina governamental nas mãos e um apoio na casa dos 30% da população já colocariam o presidente em um segundo turno.

Nas últimas semanas, Bolsonaro cooptou com cargos e recursos da União o Centrão, o fisiológico grupo de centro direita que atua no Congresso Nacional, implodiu o direitista Democratas e acabou estimulando um racha na sigla de centro-direita PSDB. Todo o processo tem como pivô a disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados no início do mês, que terminou com a vitória do candidato bolsonarista e expoente do Centrão Arthur Lira (PP-AL).

Nesta sexta-feira, Bolsonaro concretizou parte do acordo firmado com o Centrão em troca de seu apoio por Lira. Ele nomeou o deputado federal João Roma, do Republicanos, para o Ministério da Cidadania em substituição a Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que foi deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Roma é amigo e ex-assessor de Antônio Carlos Magalhães Neto, o presidente do Democratas que se aproximou do Planalto rompendo com o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ). Com o movimento, o mandatário começa a pagar a sua fatura em troca de uma base de sustentação legislativa. Ainda restam entre dois e três ministérios a serem entregues ao Centrão, o que deve ocorrer nas próximas semanas.

Os movimentos no xadrez político de Bolsonaro ocorrem a um ano e 8 meses da eleição. Mas, de pronto, já começaram a minar alianças que estavam sendo planejadas pelo campo autodenominado “direita democrática”. A principal delas foi a articulação feita por DEM, MDB, Cidadania e PSDB. As quatro legendas rascunhavam um acordo para seguirem juntas em 2022. Seu candidato seria João Doria (PSDB), o governador paulista que já foi aliado de Bolsonaro, ou Luciano Huck, o apresentador da maior emissora de TV do Brasil, a Globo, que paquerava uma filiação ao DEM ou ao Cidadania.

Implosão do DEM e racha no PSDB

A implosão do DEM afastou Huck dos democratas, mas há ainda a esperança do Cidadania de tê-lo em suas hostes. Além disso, dos 27 deputados do DEM, 6 disseram que apoiarão a reeleição de Bolsonaro, 14 não descartaram apoiá-lo e apenas dois disseram que não se aliarão ao presidente. Os dados foram levantados pelo jornal O Estado de S. Paulo. “O que o DEM tem dito é que não fechará nenhuma porta, nem mesmo a Bolsonaro. Se o presidente se moderar nos próximos dois anos, o DEM consegue se justificar e seguir com ele, caso contrário, pode tomar outro rumo”, avalia e cientista política Lara Mesquita, que é pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getulio Vargas.

No PSDB, Doria se sentiu forçado a marcar território. Tentou controlar diretamente a Executiva Nacional do partido, atualmente comandada pelo seu então aliado o ex-deputado Bruno Araújo. Mas os figurões da sigla reagiram e estenderam o mandato de Araújo para 2022. De pronto, Doria se enfraqueceu no processo, sinalizou que pode deixar a legenda e viu outro tucano despontar como potencial presidenciável: Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul que quer ser uma nova oposição a Bolsonaro. “O Doria é uma liderança de luz própria. Os velhos elefantes do partido não o veem com bons olhos. Ele é uma das pessoas mais pragmáticas da política brasileira. Tanto que se aliou a Bolsonaro para se eleger governador”, diz a cientista política Mariana Borges, pesquisadora em Oxford.

Outra legenda de centro-direita que está em busca de um nome que agregue outros apoios é o Podemos. Os dirigentes esperam que o ex-juiz da operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, anuncie sua filiação até o início do próximo ano. As conversas estavam adiantadas. Mas, nas últimas semanas, o que menos Moro tem feito é se preocupar com a política partidária, já que corre o risco de ter sua biografia ainda mais manchada, quando o Supremo Tribunal Federal está em vias de invalidar as decisões que ele tomou contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para as duas pesquisadoras consultadas pela reportagem, ainda é cedo para os partidos definirem qualquer cenário. “Tudo ainda depende da economia e de como o Governo vai reagir à pandemia [de coronavírus]. Também tem de ser levado em conta a avaliação da população sobre os processos judiciais contra os filhos do presidente”, diz Lara Mesquita. A narrativa que Bolsonaro empregou na eleição de 2018, de ser um político antissistema também será posta a prova. “Ele está claramente adaptando o seu discurso extremista. Vamos ver até onde isso vai durar”, afirma Mariana Borges.

Da mesma maneira que a direita anti-bolsonaro, a esquerda também enfrenta severas dificuldades de articulação interna. O PT já colocou em prova sua hegemonia nesse campo na última semana, quando o ex-presidente Lula lançou a candidatura do ex-prefeito de São Paulo Haddad e disse para ele percorrer o Brasil em uma espécie de pré-campanha. O PDT se aproxima de uma aliança com o PSB para relançar o ex-governador do Ceará Ciro Gomes. E o PSOL sinaliza que deve seguir com o professor universitário Guilherme Boulos. Ou seja, seria a repetição dos três candidatos que foram derrotados por Bolsonaro na disputa passada. A diferença agora é que Boulos ganhou projeção nacional ao disputar o segundo turno com Bruno Covas pela prefeitura de São Paulo, a maior cidade do Brasil. “Os partidos estão se movimentando porque sabem que se não começarem a se movimentar, eles não terão um candidato do dia para a noite. O Bolsonaro, mesmo, ficou quatro anos fazendo campanha”, diz a pesquisadora Lara Mesquita.

Para Mariana Borges, uma das falhas da esquerda brasileira, especialmente do PT, é manter-se focada no Estado de São Paulo na hora de falar em candidatos, ignorando outras regiões brasileiras. Ela cita que, ao escolher Haddad, Lula deixa de lado lideranças baianas do partido, como o senador Jaques Wagner ou o governador Rui Costa. “Talvez apresentar um nome que não seja tão ligado ao Lula seria a alternativa para atrair os outros partidos de esquerda”, diz.

Outra conta que tem sido feita pelas legendas é a da cláusula de barreira. A partir de 2023, só terá acesso aos fundos públicos eleitoral e partidário quem atingir 2% dos votos válidos para a Câmara em nove Estados ou eleger ao menos 11 deputados. Atualmente, a doação eleitoral privada é proibida no Brasil. E é quase consenso entre os partidos que, sem uma candidatura presidencial como uma vitrine, dificilmente se elegem tantos deputados federais. Como o Brasil tem 33 partidos registrados, sendo que 24 têm representação na Câmara, a tendência é que haja uma disseminação de candidaturas presidenciais.

Janio de Freitas: Habituados às delações traidoras, integrantes da Lava Jato se delataram em gravações

Próprios integrantes da Lava Jato se delataram em gravações

“Presente da CIA.”

A frase começa por suscitar curiosidade com seu sentido dúbio e logo ascende, vertiginosa, à mais elevada das questões nacionais —a soberania. As três palavras vêm, e passaram quase despercebidas, entre as novas revelações das tramas ilícitas de Sergio Moro e Deltan Dallagnol, envoltas em abusos de poder e de antiética no grupo de procuradores.

Seca, emitida como um repente fugidio de saberes velados, a frase de Dallagnol celebrava a informação mais desejada: Sergio Moro determinara, no começo da noite daquele 5 de abril de 2018, primórdio da campanha para a Presidência, a prisão do candidato favorito Lula da Silva. Na véspera, o Supremo Tribunal Federal acovardou-se ante a ameaça golpista do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas. Por um voto de diferença, entregou a candidatura e, para não haver dúvida, o próprio Lula à milícia judicial de Curitiba.

A frase pode dizer presente “da CIA” porque destinado à agência do golpismo externo dos Estados Unidos. Ou “da CIA” porque vindo da articuladora do presente. Não importa o que agora Dallagnol diga. Não será crível. O mesmo sobre quem embalou e entregou o presente, Sergio Moro.

A dubiedade cede à certeza quando se trata do pré-requisito para que Dallagnol compusesse a frase. Em qualquer dos dois sentidos, a preliminar é a mesma: o coordenador da Lava Jato tinha conhecimento da relação entre pretensões da CIA na eleição brasileira e a exclusão da candidatura de Lula. Nem lhe ocorreu falar de candidatos favorecidos, nem sequer do êxito da ideia fixa que dividia com Moro e disseminara nos companheiros. Era a CIA na sua cabeça.

Não faz muito, foi noticiado o envolvimento de agentes do FBI com a Lava Jato de Curitiba. FBI como cobertura, mas, por certo, também outras agências (NSA, Tesouro, CIA, por exemplo). Um grupo de 17 desses agentes chegou à Lava Jato em outubro de 2015, acobertado por uma providência muito suspeita: Dallagnol escondeu sua presença, descumprindo a exigência legal de consultar a respeito, com antecedência, o Ministério da Justiça. Eram policiais e agentes estrangeiros agindo com a Lava Jato, não só sem autorização, mas sem conhecimento oficial. Violação da soberania, proporcionada por procuradores da República, servidores públicos. Caso de exoneração e processo criminal.

O sigilo é tão mais suspeito quanto era certo que o governo nada oporia, como não veio a opor. Há até uma delegação permanente do FBI no Brasil, trabalhando inclusive em assuntos internos como as investigações de rotas do tráfico. O motivo real do sigilo é desconhecido, e só pode ser comprometedor.

Também interessante é outra providência do coordenador. Logo depois da prisão de Lula, o obcecado Dallagnol viajou. Para os Estados Unidos. “Foi à Disney.” Logo naqueles dias tumultuosos, que lhe pareceram até exigir, como recomendou, medidas especiais de segurança dos integrantes da Lava Jato.

Talvez se tenha que esperar por livros estrangeiros para saber o que foi e como foi, de fato, a Lava Jato conduzida por Deltan Dallagnol e Sergio Moro, este, hoje, integrado a uma empresa americana que lida com procedimentos do submundo empresarial. Mas nem tudo continua sob sombra ou como dúvida.

Habituados às delações traidoras, os próprios integrantes da Lava Jato delataram-se em gravações. A procuradora Carolina Resende, por exemplo, não disfarçou o objetivo do grupo: “Precisamos atingir Lula na cabeça (prioridade número 1) pra nós da PGR”. Falou no melhor vernáculo miliciano.

UM SHOW

No mesmo dia em que era noticiado o próximo fim do estoque de vacinas, o general do Ministério militar da Saúde dizia no Senado que “a Pfizer oferece 2 milhões de vacinas ao Brasil, mas não vamos comprar. É muito pouco”.

O general Pazuello mostrou, o tempo todo, desfaçatez admirável. Um exemplo, dos mais inofensivos: “Vamos vacinar 50% da população vacinável no primeiro semestre e 100% até dezembro”. O Brasil vacinou apenas 1,3% da população e já está parando, não se sabe até quando.

Sabe-se, isto sim, que, se a variante do vírus, chamada no exterior de Brasil ou Amazonas, se espalhar aqui, ocorrerá uma calamidade. Americanos e europeus estão assustados com essa variante, mas aqui o governo e seus 26 militares do Ministério militar da Saúde nem sabem dessa nova criação da sua incúria.

Míriam Leitão: Três generais e uma desonra

A ida do general Eduardo Pazuello para o Ministério da Saúde sempre incomodou o Exército. O sentimento foi explicado por um oficial numa frase: “Qualquer que fosse o desempenho dele iria morrer gente e essas mortes poderiam cair sobre as Forças”. O general tem tido o pior desempenho possível, está sendo investigado e pode ter que responder a uma CPI. O general Eduardo Villas Bôas entregou ao pesquisador Celso de Castro da FGV uma informação explosiva: em 2018 ele não estava sozinho quando ameaçou o Supremo. Tudo foi feito junto com o Alto Comando do Exército. Ao aderirem à campanha e depois ao governo Bolsonaro, as Forças Armadas entraram num labirinto. Ainda não sabem a saída.

Villas Bôas revelou que o texto, no qual tentou intimidar o STF, foi escrito junto com o Estado Maior do Exército e depois enviado “para os comandantes de áreas”. Não foi um improviso inconveniente. Foi uma conspiração. Ninguém mostrou ao ministro da Defesa da época Raul Jungmann. O episódio ilustra que o poder civil, quando dirigiu o Ministério da Defesa, jamais se impôs.

Os fatos se passaram na terça-feira, 3 de abril de 2018, quando o então comandante do Exército postou dois tuítes. Era véspera do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula. Não creio que o STF tenha decidido por causa desse pronunciamento, mas o relevante é que o objetivo do Exército foi mesmo ameaçar o Supremo. O general disse, na rede social, que restava perguntar às instituições “quem estava pensando no bem do país” e quem “estava preocupado com os interesses pessoais”. Era um ato de apoio à candidatura de Bolsonaro. Um segundo tuíte dizia que o Exército compartilhava o anseio dos cidadãos de bem “de repúdio à impunidade, de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia” e terminava alertando que estavam atentos às suas missões institucionais. Soou como uma ameaça. Era. Villas Bôas luta contra terrível doença terminal e se afastou de tudo. Preserva, contudo, extremo prestígio dentro das Forças Armadas. Seus atos e palavras sempre ecoaram.

O general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, disse em entrevista ao “Estado de S. Paulo” que não se envergonha do que fez. Deveria. Ele estabeleceu um balcão de negócios no seu gabinete para comprar votos em favor dos candidatos governistas no Congresso. Ele foi para o governo ainda na ativa. Depois de algum tempo foi para a reserva, mas acha até hoje que se sacrificou por ter passado para a reserva antes da hora.

O governo, defendido pelos generais, protegeu os interesses familiares do presidente, estimulou o conflito social, feriu a Constituição, ampliou a impunidade dos investigados por corrupção. Fez o avesso dos valores defendidos na postagem de Villas Bôas. Mas isso o general não define como “facada nas costas”. A expressão ele guarda para falar da Comissão da Verdade. A comissão não puniu um único militar, apenas recolheu as lembranças das vítimas do regime violento. Como disse a ministra Cármen Lúcia em memorável voto, dias atrás, contra o suposto direito ao esquecimento, “minha geração lutou pelo direito de lembrar”.

O terceiro Eduardo dessa trinca, o ministro Pazuello está sendo investigado pela lista enorme de irregularidades e atos de má gestão no comando da Saúde. As mortes no Brasil foram em número muito maior do que seriam se houvesse uma gestão responsável. Basta lembrar Manaus, cidade onde ele estava na escalada da crise. A cidade sufocava e o ministro prescrevia cloroquina.

As Forças Armadas continuam vivendo uma dualidade. Há os militares profissionais que não gostam da mistura com o governo e acham que o presidente é que faz questão de usar as Forças como se fossem instituições que o apoiam politicamente. E há os que foram para o governo ocupar cargos e para “ter protagonismo”, como me disse um deles.

Por coincidência, os três militares citados aqui se chamam “Eduardo”, os três chegaram ao generalato, e um deles permanece na ativa. Ajudaram, com vários outros, a construir uma desonra para a instituição, apoiam o governo que tira dos militares a exclusividade em armas pesadas, que podem estar sendo usadas na formação de milícias de extrema-direita como as dos Estados Unidos. Mostraram ao país que topam tudo pelo poder.

O Estado de S. Paulo: Média de apoio a Bolsonaro só supera índice de Dilma na fase do impeachment

Segundo estudo da UERJ, alinhamento dos deputados com o líder do governo nas votações na Câmara é maior apenas que o registrado antes do impeachment em 2016

Daniel Weterman e Camila Turtelli, O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro contou com uma base de votos na Câmara menor que a de antecessores nos dois primeiros anos de mandato. Mesmo com o apoio de partidos do Centrão e o alinhamento maior de deputados desse bloco ao Palácio do Planalto, a adesão a Bolsonaro supera apenas a observada durante o governo de Dilma Rousseff (PT) pouco antes do impeachment, em 2016. Para cientistas políticos ouvidos pelo Estadão, o quadro representa risco para o presidente no momento em que cresce a pressão por seu afastamento.

Levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB), produzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), revela que, na primeira metade de seu mandato, Bolsonaro teve, em média, apoio de 72,5% na Câmara. O índice considera o alinhamento dos deputados com a liderança do governo em todas as votações, excluindo aquelas nas quais houve consenso, como o decreto de calamidade pública para enfrentar a pandemia de covid-19.

Apesar de ter maioria na Câmara para aprovar projetos de seu interesse, Bolsonaro enfrenta dificuldades. Não sem motivo: o porcentual de 72,5% indica que o apoio parlamentar ao governo é inferior à base que sustentava seus antecessores desde a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006 e 2007 a 2010).

A média de apoio ao governo em votações nominais na Câmara no primeiro mandato de Lula, por exemplo, foi de 77,1% até junho de 2004 . Já o ex-presidente Michel Temer, que assumiu o governo após o afastamento de Dilma Rousseff, obteve respaldo de 73,7% dos deputados no período em que permaneceu no cargo, até o fim de 2018. Nos meses que antecederam o impeachment de Dilma, no entanto, a adesão ao governo petista era de 58,2%.

Agora, diante do agravamento da pandemia de covid-19 e de erros do governo na condução da crise, a aprovação ao governo Bolsonaro caiu e foram registrados nos últimos dias em diversas cidades panelaços e carreatas com o mote “Fora Bolsonaro”. O presidente mudou a estratégia de comunicação, como mostrou o Estadão, e agora aposta na chegada das vacinas ao Brasil para superar o desgaste. Na arena política, Bolsonaro tem distribuído cargos e emendas para indicados do Centrão.

O cenário, no entanto, é de muita turbulência. Partidos de oposição como PT, PDT, PSB, Rede e PC do B prometem protocolar nesta terça-feira uma ação que pede a saída de Bolsonaro, sob o argumento de que ele tem sido negligente com a saúde da população.

Bolsonaro, por sua vez, se movimenta para eleger o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), líder do Centrão, como presidente da Câmara. O principal adversário de Lira é o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e por uma frente de siglas de centro e de esquerda.

Cabe ao presidente da Câmara arquivar ou dar andamento a pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo. Atualmente, há 56 pedidos ativos de afastamento de Bolsonaro. A expectativa é que se Lira ganhar a eleição vai engavetar todos eles.

‘Cálculo político’

“O alinhamento nas votações é um indicador insuficiente para medir a possibilidade de impeachment, mas, certamente, sinaliza que a perda de apoio entre os parlamentares pode influenciar nas articulações para evitar a abertura de um impeachment”, afirmou a cientista política Débora Gershon, uma das autoras do estudo do Observatório do Legislativo Brasileiro. “O cenário atual, com queda de popularidade, é árido para o presidente, mas ainda não coloca o impeachment à vista. O elemento novo é o aumento da temperatura política fora do Congresso. Isso, sim, muda o cálculo político do parlamentar.”

Com a adesão ao governo, o Centrão se aproximou ainda mais de outros partidos conservadores, desde 2019 fiéis ao governo, como PSL e PSC. A distância desse grupo com a oposição criou um “fosso” no centro político da Câmara e aumentou a polarização nas votações. No ano passado, de acordo com o levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro, nenhuma legenda ficou “em cima de muro”.

“A base é fluida e instável porque são poucos os que acreditam verdadeiramente nas pautas do governo, exceto a econômica. Por isso, a cada votação dá-se novo rearranjo de forças. O Centrão segura, mas não garante”, disse o deputado Fábio Trad (PSD-MS), integrante de um dos partidos que apoiam Lira, mas que não declarou em quem vai votar.

Durante o ano passado, quando o Brasil começou a enfrentar a pandemia de covid-19 e o Congresso dedicou a maior parte dos projetos ao enfrentamento da crise, os deputados mais alinhados ao governo nas votações foram PSL, PL, Progressistas, Patriota, Novo, Republicanos, PSC e MDB. As notas médias de governismo ficaram próximas a 8, em uma escala que vai de 0 a 10. Na outra ponta, como era esperado, os oposicionistas PSOL, PT, PC do B, Rede, PSB, PDT, PV e Cidadania se mantiveram distantes da orientação do Planalto nas votações, com notas de 1 a 4.

Monica De Bolle: Alegoria sem adornos

Analisando os dados da Latinobarômetro em anos diversos, constata-se que quando perguntados como avaliam a situação econômica do País em relação ao passado recente, mais de 80% dos entrevistados dizem que está pior

Há poucos dias do Carnaval e pensando em alegorias e desfiles mostrando o que há de melhor e pior no Brasil, retomo tema abordado nesse espaço há 4 meses. Trata-se da alegoria do túnel formulada por Albert O. Hirschman nos anos 70 para descrever as tensões sociais provenientes dos processos de desenvolvimento e mudanças na mobilidade social. Convido os leitores interessados a ler a coluna “Dentro do túnel”, publicada em 20 de novembro de 2019. Nele discuti como fileiras de engarrafamentos dentro de um túnel em que algumas se moviam mais rapidamente do que outras – a alegoria de Hirschman para a mobilidade social e sua tensões – davam uma boa dimensão do que acontece nas sociedades quando parte da população progride, enquanto parte permanece estagnada.

O efeito túnel prevê, entre outras coisas, que a população tende ao otimismo quando percebe o progresso de algum segmento da sociedade, ainda que as condições econômicas em geral não sejam favoráveis – ou percebidas como tal. Tal efeito é mensurável em pesquisas de opinião. Analisando os dados da Latinobarômetro em anos diversos, e em 2018 especialmente, constata-se que quando perguntados como avaliam a situação econômica do País em relação ao passado recente, mais de 80% dos entrevistados dizem que está pior. Contudo, quase 60% afirmam que sua situação econômica pessoal e familiar haverá de melhorar. Embora esses dados se refiram a 2018, em todos os anos é possível observar algo semelhante. Não se trata de um comportamento irracional, mas de um reflexo da previsão de Hirschman de que se alguma parcela da população está se beneficiando mais rapidamente do que outras, em algum momento todos haverão de colher os frutos dessa melhoria. Ou seja, os atores econômicos – trabalhadores, empresários, classe média, classe alta, ou os mais pobres – fazem julgamentos a respeito de sua situação pessoal de modo relativo, não absoluto. Essa simples observação é fonte de enormes tensões sociais esteja o País crescendo muito ou relativamente pouco.

Tomemos os anos Lula como exemplo. Sem querer desmerecer de forma alguma a corrupção espantosa com a qual seu partido, e outras agremiações partidárias se envolveram durante os seus governos, os mandatos consecutivos de Lula tentaram atender dois anseios em aparente contradição: agradar os empresários por meio do crédito farto e barato, além das práticas clientelistas de praxe e da corrupção em nome dos “amigos”, e dar aos trabalhadores e às pessoas de renda baixa acesso a diversos bens e serviços dos quais antes não podiam compartilhar. Ao tentar conciliar os desejos desses dois segmentos da sociedade em constante tensão, o Estado teve crescentemente de adaptar suas políticas desaguando na farra do crédito público e na gastança que marcaram os anos Dilma – Lula teve a sorte de mascarar políticas inconciliáveis em tese devido ao ambiente externo ineditamente favorável. A corrupção, que muitos ainda entendem como um projeto de poder – não que não o tenha sido – foi também a forma encontrada de agradar gregos e troianos mantendo a ilusão de que todos se moviam dentro do túnel brasileiro.

Velocidade

Contudo, os movimentos se davam em velocidades diferentes, sobretudo nos anos Dilma quando a bonança externa acabou. Ressentimentos se agravaram e tensões começaram a borbulhar, como vimos em 2013. O desfecho fica para a interpretação de cada um. No entanto, alguns fatos são inescapáveis: a política da gastança para agradar empresários e trabalhadores desaguou numa imensa crise fiscal e no desmonte de alguns pilares básicos da economia. Abalado também pela corrupção generalizada, o País não resistiu e caiu em profunda recessão entre 2015 e 2016. Anos e mais anos tentando manter todos em movimento dentro do túnel sem dar a devida atenção às suas saídas – a melhoria da educação, da infraestrutura do País, entre outras medidas – foram responsáveis pela perda de dinamismo da economia e pela situação atual, em que difícil é achar um argumento razoável para defender a tese de que o crescimento brasileiro vai pegar no tranco, é só esperar as reformas.

As tensões descritas e o profundo descontentamento também ajudam a entender esse Brasil do ódio que vem surgindo há algum tempo. Há ressentimentos velados e explícitos contra aqueles que conquistaram alguns ganhos sociais – sim, penso na fala de Paulo Guedes sobre as empregadas domésticas. Na mesma linha, não existe um senso de urgência suficiente, seja no governo ou no empresariado que o apoia de forma mais fervorosa – não falo de todos os empresários, evidentemente – de que o Brasil não crescerá sem que haja uma retomada da mobilidade social que testemunhamos recentemente. Essa é a alegoria sem adornos, as alas que se movimentam de modo quase catatônico pelo túnel escuro em que se transformou o Brasil.

*Economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

Zeina Latif: Economia em vertigem

Dilma terminar o mandato teria ajudado a unir o País, mas a um custo social elevado

O documentário Democracia em Vertigem tem entranhas. Com voz melancólica, a narração de Petra Costa aflora uma esperança ingênua da diretora em um País melhor, com o PT, seguida de grande decepção e visão de um “futuro sombrio”.

Há muito de pessoal no documentário, pois carrega a dor de seus pais perseguidos no regime militar, filhos da elite empresarial, cuja empresa cresceu naquele período e foi condenada nos escândalos de corrupção. O projeto da direita precisou sacrificar membros da elite por meio da Lava Jato para extirpar o PT, segundo relato de sua mãe.

O documentário expõe a dor de muitos, e precisa ser reconhecida, assim como a dor dos seus opositores, por razões diferentes. Ser indicado ao Oscar premia sua qualidade técnica. Há muitos méritos, portanto.

O documentário, porém, é parcial em demasia, incorporando a tal narrativa da esquerda. É o lamento de um segmento da sociedade; não um documentário, de fato, comprometido em traçar um retrato mais fiel da nossa história recente.

Atribui a Lula o dom de “salvador da pátria”. Depois, vem a decepção com as alianças políticas, algumas inevitáveis diante da dificuldade de governar um país tão complexo. Já Dilma, foco de admiração, agiu na “contramão da conciliação lulista”.

Os problemas econômicos no governo Dilma são tratados de forma ligeira e, nem de longe, se dá uma noção dos muitos equívocos na política econômica. O documentário se esquiva dos excessos cometidos e dos manuais rasgados na gestão das contas públicas, especialmente em 2014 visando à reeleição. Foi implementada uma agenda, dita de esquerda, mas que prejudicou os mais pobres. A piora dos indicadores sociais dos últimos anos foi plantada em seu governo.

O desprezo pela disciplina fiscal prejudicou também a chamada nova classe média, pela inflação teimosa e pela necessidade de aumentar os juros, afetando o emprego. Bem intencionada ou não, Dilma protegeu e beneficiou grupos de interesse, como o funcionalismo e segmentos do setor produtivo; justamente a elite. A fatura ficou para a sociedade.

As políticas públicas de transferir recursos a parcela do setor privado e o protecionismo, alimentaram, de quebra, a corrupção.

Para Petra, os protestos de 2013 decorreram de uma insatisfação que vinha de longe, na linha do “gigante acordou”, sendo apenas necessário um gatilho. Na “onda da primavera árabe”, os culpados seriam a repressão policial nas primeiras manifestações e a ação da mídia e das redes sociais. Ela não reconhece a responsabilidade do governo. Naquele momento, a inflação incomodava e a indústria estava estagnada, ambos contrariando as promessas feitas.

De fato, os protestos recrudesceram o quadro político, mas foram consequência, e não causa, da crise de governabilidade. Como muitos políticos, Petra não compreendeu aquele momento do País.

Ao abordar o impeachment, fala-se mais de oportunistas e redes sociais do que de economia, que era o cerne da questão. A decisão foi política, mas refletiu a pressão das ruas. Vale destacar que desrespeitar regras fiscais e camuflar os excessos com truques contábeis não só gera crise, como também ameaça a democracia.

O impeachment alimentou a polarização política, mas ele parecia inevitável diante de tamanha crise econômica, bem como da incapacidade do governo de consertar o estrago produzido. Difícil acreditar que Lula na Casa Civil, com credibilidade abalada, conseguiria reverter o quadro. Culpar o ciclo de preços de commodities, protestos e Lava Jato, e minimizar os erros do governo na economia é diversionismo ou desconhecimento.

Em 2014 já havia razões para Dilma não ser diplomada presidente da República. Instituições de controle e lideranças políticas, inclusive do PT, identificavam as “pedaladas” e outras impropriedades administrativas.

Dilma terminar o mandato teria ajudado a unir o País, mas a um custo social elevado. Unidos, mas por um desastre econômico ainda maior.

Faltou o documentário discutir o principal: a economia em vertigem.

* Consultora e doutora em economia pela USP

Felipe Betim: Democracia em vertigem’ reacende rancores que se arrastam desde 2014

Ninguém ficou indiferente ao documentário de Petra Costa sobre o impeachment de Dilma. Governo Bolsonaro utilizou a máquina pública para difamar a cineasta

Nenhum filme ou artista brasileiro jamais ganhou um prêmio Oscar. No próximo domingo, é possível que esse feito seja alcançado por Democracia em vertigem. Lançado pela Netflix, a obra da cineasta Petra Costa concorre na categoria de melhor documentário. Em outras épocas é possível que a mera nomeação de uma produção brasileira fosse motivo de orgulho e de união na torcida pela vitória. Mas no Brasil onde rancores políticos se arrastam desde 2014, a nomeação gerou o contrário: manifestações públicas de respaldo incondicional ou de repulsa por uma obra que apresenta uma visão particular —a da cineasta— sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT) entre 2015 e 2016.

MAIS INFORMAÇÕES

Todos os indicados ao Oscar 2020

Antonio Banderas é um homem branco? O debate racial no Oscar 2020

‘Democracia em vertigem’: o Brasil alicerçado sobre um passado mal resolvido

Brasileiro ‘Democracia em Vertigem’, de Petra Costa, disputa Oscar 2020

A imagem de dois Brasis —um vestido de verde e amarelo e outro de vermelho—que o filme exibe nas vésperas da votação do impeachment, separados por grades de contenção em Brasília, vem se repetindo nas redes sociais, colunas de jornais e outros tipos de manifestações públicas. Por um lado, artistas e figuras públicas da esquerda —sobretudo a petista— se veem representados pela narrativa da diretora sobre todo o processo: a de que o PT, depois de 13 anos no poder, durante os quais se aliou com antigos figurões da política e viu alguns de seus principiais membros envolvidos em corrupção, agora era tirado do poder por uma elite econômica que reagiu à ascensão social das camadas mais pobres nas últimas décadas com o objetivo de manter seus privilégios; e por uma elite política, encarnada sobretudo na figura do ex-todo-poderoso presidente Câmara Eduardo Cunha, ainda mais corrupta que age de acordo com os interesses dos mais abastados. E tudo isso em nome do combate à corrupção.

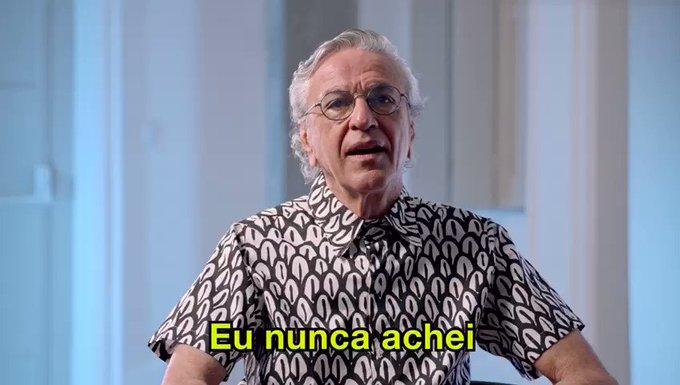

Para além do processo de impeachment em si, o filme reforça a ideia de que a centro-direita acabou pavimentando o caminho para a eleição do ultradireitista Jair Bolsonaro, visto como uma ameaça para a democracia. “Eu nunca achei na minha vida veria tanto retrocesso. Passei minha juventude lutando contra a censura no meu país e contra uma ditadura militar brutal que me colocou na cadeia, e matou e torturou muitas pessoas. Inacreditavelmente, agora vivo em outra situação dentro de uma democracia na qual o fascismo mostra suas garras", narrou em inglês o compositor Caetano Veloso num vídeo para promover o documentário nas vésperas da cerimônia do Oscar. "O Governo brasileiro não está só travando uma guerra contra as artes e seus criadores, mas contra a Amazônia e os direitos humanos num geral. Para que isso seja compreendido, eu gostaria de chamar sua atenção para um lindo filme cinematográfico de uma jovem brasileira, Petra Costa, que acaba de ser indicada ao Oscar, Democracia em vertigem”, finalizou. Esse e outros vídeos e mensagens de apoio rodaram as redes sociais e foram compartilhados por celebridades internacionais como Queen Latifah.

Essa visão negativa sobre o processo de impeachment, que a cineasta admite ser uma visão estritamente pessoal, baseada na forma em que ela percebeu e interpretou os acontecimentos, é o principal incômodo entre aqueles que apoiaram a destituição de Dilma Rousseff. Em suma, muitas pessoas olharam para o filme e não gostaram da imagem exibida por esse espelho.

Entre elas está o entendimento de que a cineasta se limitou a apresentar a “narrativa petista” dos acontecimentos e a colocar o partido como grande vítima de uma conspiração golpista. Entre economistas há a percepção de que Costa não abordou suficientemente a crise econômica gestada partir do Governo Dilma Rousseff como condição necessária para o derretimento de sua popularidade e de suas condições de governar. Também argumentam que ela trata as chamadas pedaladas fiscais, que juridicamente alavancaram o processo no Congresso, como mero detalhe.

Outro fator que impulsionou a campanha contrária ao filme de Petra Costa foi a adulteração de uma fotografia histórica apresentada nos primeiros minutos da produção. Trata-se da imagem de dois militantes do PCdoB —um deles Pedro Pomar, “mentor de meus pais”— que foram executados pela ditadura militar em 1976. A cineasta retirou da imagem duas armas que foram implantadas por agentes do regime para justificar os assassinato de ambos, mas não deixou isso claro em sua produção. "Há uma razão para isso, e eu estava esperando que alguém do público notasse“, disse para a revista Piauí. "Há um debate significativo sobre a veracidade das armas nesta cena, com muitos comentários. E até a própria Comissão da Verdade trouxe evidências para as alegações de que a polícia plantou as armas após a morte de Pedro e, por isso, optei por remover esse elemento e homenagear Pedro com uma imagem mais próxima à provável verdade”. Apesar de não ter negado a manipulação, e apesar de todo o debate que existe sobre esses artifícios em documentários, seus críticos se viram fortalecidos na hora de acusá-la de desonestidade e de tentar fraudar a história.

Houve mal-estar inclusive entre jornalistas e colunistas de grandes meios de comunicação, que viram suas próprias narrativas desafiadas pela repercussão internacional do documentário. “Há manipulações evidentes de narrativa para que o espectador incauto acredite que o Brasil viveu um golpe de Estado em 2016, e não um conturbado processo de impeachment de uma governante inepta”, escreveu o colunista da Folha de S. Paulo Igor Gielow, para quem a realidade traçada pelo documentário de Petra Costa e, do lado oposto, pelos bolsonaristas de hoje são duas faces de uma mesma moeda.

Na última semana, o apresentador Pedro Bial, da TV Globo, declarou em um programa da Rádio Gaúcha que o filme é “insuportável” e que “vai contando as coisas num pé com bunda danado”. Em fala vista como machista, também criticou a “narração miada, insuportável, onde ela [Petra Costa] fica choramingando" ao longo da produção. “É um filme de uma menina dizendo para a mamãe dela que fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens e a inspiração de mamãe, somos da esquerda, somos bons, não fizemos nada, não temos que fazer autocrítica. Foram os maus do mercado, essa gente feia, homens brancos, que nos machucaram e nos tiraram do poder, porque o PT sempre foi maravilhoso e Lula é incrível”.

Nos Estados Unidos, a cineasta Petra Costa assumiu o papel de militante anti-Brasil e está difamando a imagem do País no exterior. Mas estamos aqui para mostrar a realidade. Não acredite em ficção, acredite nos fatos.

Mais grave, porém, foi a reação do Governo Jair Bolsonaro, que utilizou a máquina pública, paga com os impostos de todos, para difamar a cineasta. Na última semana, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) afirmou nas redes sociais, em português e inglês, que a cineasta “assumiu o papel de militante anti-Brasil e está difamando a imagem do País no exterior”. O artigo 37 da Constituição Federal determina que a Administração Pública deverá obedecer os princípios da impessoalidade, o que significa que ela não pode ser usada para atacar qualquer cidadão com fins políticos. Assim, a interferência do Governo foi vista por especialistas como um abuso de poder que poderia configurar improbidade administrativa. Defensores da cineasta dizem que o mero uso da máquina pública para atacá-la só confirma a mensagem de sua obra.

A ação do Governo motivou a deputada Maria do Rosário (PT-RS) a protocolar no Ministério Público Federal uma representação contra Fabio Wajngarten, chefe da Secretaria, no dia 4 de fevereiro. No mesmo dia, o deputado bolsonarista Marco Feliciano (sem partido-SP) protocolou na Procuradoria uma denúncia contra a cineasta “pela prática de discriminação religiosa e de ato contra a segurança nacional”.

Em primeira pessoa

Petra Costa é neta de um dos fundadores da construtora Andrade Gutierrez e filha de militantes do PCdoB que lutaram contra a ditadura. Como em suas produções anteriores, a trajetória pessoal de sua família e sua história pessoal, passando pela euforia de ter ajudado a eleger o petista Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, se interliga com o momento de extrema polarização pelo qual o país passava durante o impeachment. Um processo com várias faces e marcado por inúmeras contradições, muito longe de uma luta do bem contra o mal que seus apoiadores e detratores, munidos de certezas, costumam apontar.

A cineasta teve acesso a imagens aos bastidores do PT ao longo do afastamento e exibiu cenas que ajudam a compor seu quebra-cabeças. Como os depoimentos de Dilma Rousseff, mostrando seu lado mais humano em meio ao furacão que interrompeu a sua gestão. Ou de um ex-presidente Lula informando pelo telefone celular do Palácio do Alvorada que aceitou ser ministro-chefe da Casa Civil da ex-presidenta. Há também preciosas fotografias, áudios e vídeos de arquivo, incluindo algumas gravações inéditas feitas por Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial de Lula, durante seu período na presidência.

Por outro lado, um enfoque tão amplo omitiu —propositalmente ou não― fatos relevantes. Por exemplo, a cineasta passa da explosão das ruas em Junho 2013 para o início das manifestações pelo impeachment, em 2015. Passa batido por eventos de 2014, incluindo a polarizada eleição entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Nesse processo, a candidata Marina Silva, que quase foi para o segundo turno, ficou pelo caminho após uma pesada campanha negativa —e por vezes também mentirosa— por parte do PT.

Com pontos a favor e pontos contra, todas as discussões mais técnicas sobre o documentário em si se tornaram secundárias diante da divisão que ele reacendeu. É esse o filme que representará o Brasil na principal cerimônia de premiação do cinema no mundo. E, independentemente do que aconteça no próximo domingo, veremos mais uma rodada de celebrações e lamentações na conturbada cena política brasileira. Nem mesmo o Oscar —quem diria— escapou de ser mais um capítulo de um período histórico extremamente polarizado do Brasil.