Desigualdade

Saneamento: um retrato da desigualdade no Brasil

Outras Palavras*

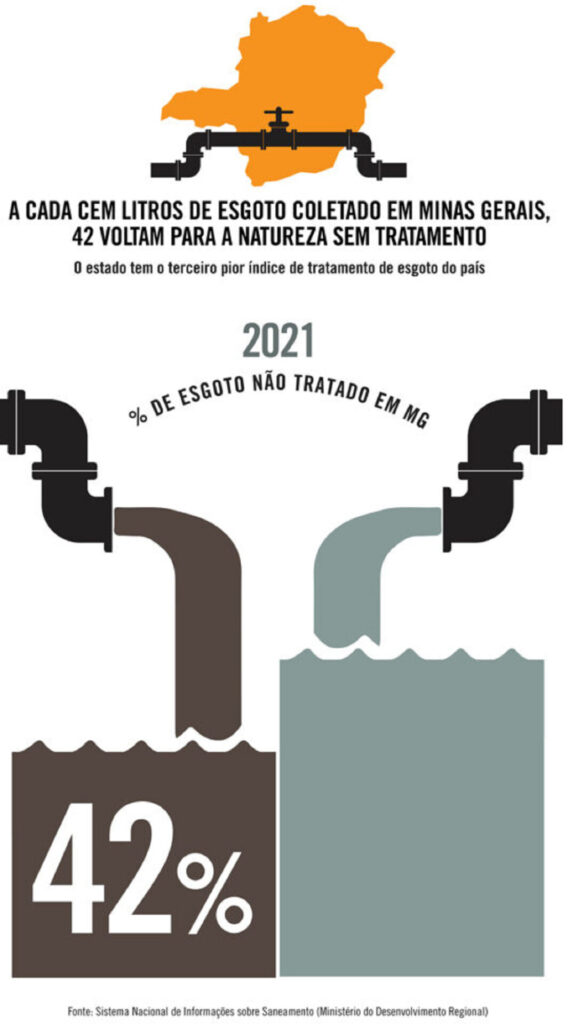

Quase metade da população brasileira ainda não tem acesso à rede de esgoto. Segundo o relatório final da equipe de transição de Lula, o governo Bolsonaro reduziu em 99,5% o orçamento para a área de saneamento em 2023 – o que deve afetar obras aprovadas ou em andamento. A meta do Plano Nacional do Saneamento (PlanSab) é atingir 90% de cobertura com rede de esgoto até 2033, mas se o país mantiver o ritmo dos últimos dez anos, só chegará a esse nível de cobertura em 2057. Na região Norte, apenas 14% da população é atendida com rede de esgoto (o que não abrange sistemas alternativos, como fossas), enquanto a região Sudeste tem quase seis vezes essa cobertura. Mas apesar de ter a maior cobertura do país, a região Sudeste tem o pior índice de tratamento de esgoto coletado. A cada cem litros de esgoto coletado em Minas Gerais, segundo o SNIS, 42 voltam para a natureza sem tratamento. O Brasil despejou, só em 2021, pelo menos 1,1 bilhão de m³ de esgoto não tratado na natureza, o equivalente a 177 Lagoas Rodrigo de Freitas. A falta de saneamento básico é fator de risco para uma série de doenças – e mata crianças e idosos país afora. Nesta semana, o =igualdades destrincha a tragédia do saneamento básico no Brasil.

A região Norte tem a menor cobertura de rede de esgoto do país. Em 2021 (ano do levantamento mais recente), apenas 14% da população era atendida com rede de esgoto, segundo os dados do SNIS – um avanço de seis pontos percentuais em comparação a 2010, quando a cobertura com rede de esgoto era de 8,1%. Já na região Sudeste, 82% da população é atendida com rede de esgoto. Isso significa que a cobertura na região Sudeste é quase seis vezes a da região Norte, proporcionalmente (os percentuais não abrangem sistemas alternativos, como fossas sépticas, fossas rudimentares, valas a céu aberto e lançamentos em cursos d’água). Os dados referem-se a uma amostra de municípios brasileiros que respondem à pesquisa nacional, e o SNIS é a principal fonte de informações usada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para obter o diagnóstico do setor.

O Brasil registrou recorde de investimento em saneamento básico no ano de 2021: 17,3 bilhões de reais (em média, 45% foi investido em abastecimento de água e 42,5% em esgotamento sanitário). A maior parte do dinheiro investido é proveniente dos prestadores de serviços de água e esgoto – companhias estaduais ou empresas privadas – e uma pequena parcela compete ao poder público. Mas o aumento progressivo do valor injetado no setor ao longo dos anos pouco alterou o mapa da cobertura de esgoto no Brasil. E apesar do recorde no cômputo geral, a distribuição do investimento ainda é desigual. O diagnóstico do Ministério do Desenvolvimento Regional mostra que o déficit de acesso aos serviços de água e esgoto na região Norte e Nordeste, por exemplo, é maior do que a proporção de recursos investidos. Além de ter a menor cobertura de rede de esgoto no país, em 2021 a região Norte teve o menor investimento per capita no setor: 50 reais por pessoa. Na região Sudeste, foram 98 reais. Isso significa que a região Sudeste teve o dobro do valor investido na região Norte.

O saneamento básico se tornou um imbróglio na transição do governo Lula. Parte da equipe defende a revisão de alguns pontos do Marco Legal do Saneamento, sancionado em julho de 2020 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A legislação facilita a concessão de serviços de água e esgoto à iniciativa privada, com o argumento de que essas empresas são mais eficientes e podem investir na universalização do acesso ao saneamento. Mas isso nem sempre é verdade. No ano 2000, os serviços de saneamento da cidade de Manaus, capital do Amazonas, foram entregues ao setor privado. Vinte e um anos depois, em 2021, a cobertura de esgoto da cidade continua muito abaixo da média nacional, atendendo 25% da população, segundo os dados do SNIS, com tarifa acima da média nacional. Isso significa que três em cada quatro manauaras não têm acesso à rede de esgoto.

O valor faturado pelas operadoras de saneamento nem sempre é sinal de melhora na estrutura da rede de esgoto. Mesmo tendo uma das menores coberturas do país, em Alagoas o faturamento é maior que a média nacional. No estado nordestino, operadoras de saneamento faturam 5,57 reais por cada m³ de esgoto. Em São Paulo, estado que tem o custo de vida mais elevado do país, a tarifa média de faturamento é de 3,72 por m³. Isso significa que, em um ano, as empresas de Alagoas faturam 264* reais por habitante para operar a rede de esgoto – quase o dobro do que é faturado em São Paulo, 176 reais*.

Apesar de ter a maior cobertura do país, a região Sudeste tem o pior índice de tratamento de esgoto coletado – 77,4%. Na região Nordeste, 77,9% do esgoto coletado é tratado. Na região Norte, 84,1%. No Sul, 94,3%. No Centro-Oeste, o índice é de 94,8%. A baixa porcentagem do Sudeste se deve ao estado de Minas Gerais, que, de acordo com os dados do SNIS, tem o terceiro pior índice de tratamento do Brasil (o estado só perde para o Maranhão e Rondônia). A cada cem litros de esgoto coletado em Minas Gerais, 42 voltam para a natureza sem tratamento.

Quando o esgoto não é coletado e tratado adequadamente, os resíduos são despejados na natureza, gerando uma série de problemas ambientais e de saúde. Em 2021, o volume de esgoto coletado chegou a 6,0 bilhões de m³ e 4,9 bilhões de m³ foram tratados. Isso significa que 1,1 bilhão de m3 de esgoto in natura foi despejado na natureza – o equivalente a 177 Lagoas Rodrigo de Freitas.

A falta de saneamento mata. Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que antes da pandemia de Covid-19 – de 2008 a 2019 –, só os óbitos por doenças relacionadas a saneamento inadequado correspondiam a 0,9% do total de mortes ocorridas no país, levando em conta todas as causas. Ou seja, a cada mil mortes no Brasil, nove foram por doenças relacionadas ao saneamento inadequado, como disenteria, leishmaniose, esquistossomose, diarreia, doença de Chagas, etc.

*Nota metodológica: o valor foi calculado com base nos dados do SNIS, levando em conta a produção individual de esgoto de uma residência de padrão médio

Texto publicado originalmente no portal Outras Palavras.

Democracia: a luta contra o medo e a violência

Euzamara de Carvalho*, Brasil de Fato

Porque a noite não anoitece sozinha.

Há mãos armadas de açoite

retalhando em pedaços

o fogo do sol

e o corpo dos lutadores.

– Pedro Tierra

O recrudescimento da violência no Brasil tem causado preocupações por parte de alguns setores do Estado, da sociedade civil popular organizada e da comunidade internacional. As diferentes formas de violências que perpassam a vida cotidiana no campo e na cidade se apresentam marcantes na história das populações pobres – classe trabalhadora. Para essa classe, a violência efetua-se como "resposta" às suas diferentes lutas, motivada pela negação das dimensões econômicas, territoriais, culturais, raciais, geracionais, políticas e de gênero e pela falta de reconhecimento do direito à organização social para reivindicar a efetivação de direitos.

No que se refere ao papel do Estado brasileiro frente a situações de violências agravadas, os fatos recentes apontam que sua atuação vai na direção oposta ao respeito e promoção da dignidade humana, de modo a operar contra os direitos coletivos, agravando situações de violência e confirmando sua dimensão estrutural. Nesse sentido, Minayo e Souza (1998, p. 520) esclarecem que:

“Os adeptos da força repressiva do Estado, tergiversando sobre as complexas causas da violência, reduzem sua concepção desse fenômeno à delinquência e tendem a interpretá-la como fruto da conduta patológica dos indivíduos. Ao mesmo tempo, absolutizam o papel autoritário do Estado no desenvolvimento socioeconômico das sociedades. As ideias desses intelectuais combinam com o senso comum, que advoga a força repressiva como condição de "ordem e progresso".

Situações atuais impulsionadas pela cúpula do atual governo brasileiro que incita a violência ancorada no falso discurso de ordem e progresso é exemplo nítido e atenta contra o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido cabe pontuar a função da violência como emblemático instrumento de domínio econômico e político sobre os grupos sociais nas suas diferentes constituições de classe trabalhadora. E que se enraíza em diferentes setores da sociedade que perpetuam essas violências nas suas distintas realidades.

Violências estas que se alargam no processo eleitoral que atravessa o Brasil, como as perpetradas contra cidadãos/as brasileiros/as no seu exercício de livre escolha de representação política democrática, a exemplo do caso do assassinato de Marcelo Arruda, e consequentemente contra candidatos ou pré-candidatos e representantes de cargos eletivos - destaco aqui a memória do assassinato de Marielle Franco.

Respectivas situações têm como pano de fundo impossibilitar o fortalecimento de um projeto democrático no país conquistado por meio de árduas lutas coletivas organizadas. O caminho sinalizado, conforme manifestações públicas, é o de inviabilizar liberdades asseguradas pelos pilares da democracia e que podem resultar em mais mortes, perseguição, ameaça e intimidação. Concomitante desestabilizar e desacreditar a justiça eleitoral na sua responsabilidade de realização e monitoramento do processo eleitoral que enfrenta o país.

O quadro de grave ameaça aos valores democráticos para a integridade e a paz dos cidadãos brasileiros é preocupante e se mostra inaceitável às instituições políticas e às liberdades públicas. De acordo com o relatório do Coletivo RPU Brasil - 2022, o Brasil continua sendo um dos países mais perigosos para defensoras e defensores de direitos humanos, em especial para ativistas ambientais e pessoas trans, em todo o mundo.

Ao longo dos anos, o demonstrativo da violência vem sendo denunciado por diversos setores da sociedade, a exemplo da gravidade das violências praticadas contra o povo negro, aumento da violência contra a população LGBTQI+, recorrente violência de gênero, homicídios de pessoas indígenas, conflitos e assassinatos no campo.

O alerta que nos move para o enfrentamento à violência nesse contexto eleitoral, nos provoca situar que a recorrencial violência no Brasil é fruto das relações desiguais constitutivas da sociedade brasileira fomentada por uma política de autoritarismo, exclusão e abandono que perpassa a dimensão de raça, classe e gênero. Violência utilizada contra a luta dos povos e seu direito de se constituírem defensores e defensoras de direitos humanos, interlocutores no processo de positivação e de reconhecimento institucional de suas expectativas para efetivação de direitos numa sociedade democrática.

Essa reflexão nos mobiliza para o efeito pedagógico de considerar os pontos sinérgicos da causa e da reprodução da violência oponente à histórica luta dos povos numa ação de curto, médio e longo prazo que perpassa a defesa intransigente da democracia. Para Marilena Chaui (2017) “A democracia propicia uma cultura da cidadania e a luta contra o medo e a violência”. Assim, nos emanamos no enfrentamento ao contexto de ódio e de violência que nos acomete no Brasil, afirmando os valores democráticos que devem permear nossa vida em sociedade. Portanto, nos situamos nas lutas constitutivas de direitos, em uma dimensão regional e sua inter-relação com as resistências para a construção da paz no ambiente latino-americano.

*Texto publicado originalmente em Brasil de Fato.

Revista online | Guerra às drogas e a insistência no fracasso

Felipe Barbosa*, especial para a revista Política Democrática online (44ª edição: junho/2022)

Sempre que o assunto legalização das drogas vem à tona, nossa primeira reação é imaginar traficantes fortemente armados com fuzis e/ou dependentes de crack em estágios terminais. Olvidamos que essas imagens são produzidas pelo sistema proibicionista em vigor. Sistema que perdura desde a segunda metade do século 20, sem a menor efetividade.

Não é chegada a hora de nos questionarmos se a adoção de uma política de drogas diversa não teria o condão de reduzir os danos causados ao usuário-dependente e reduzir a criminalidade? Buscar novos horizontes, diferentes perspectivas, e reconhecer que a política de drogas fracassou miseravelmente, gerando violência, desigualdade, racismo, corrupção e morte.

Veja os todos os artigos desta edição da revista Política Democrática online

Fomos doutrinados a pensar que respostas simples solucionam problemas complexos. Conforta-nos acreditar que questões profundas de desigualdade social e criminalidade ocorrem em virtude de um punhado de pó, um baseado, ou uma pedra de crack. As favelas são antros de traficantes. Exterminando-os, as vicissitudes das drogas se esvaecem.

O imbróglio é que a história comprova exatamente o contrário. Nunca existiu uma sociedade em que não tivesse havido consumo de substâncias entorpecentes. Seja por motivos religiosos, medicinais seja por fins meramente recreativos. Convivemos, diariamente, com drogas lícitas, com potenciais tão danosos quanto determinadas substâncias proibidas por escolhas políticas.

A decisão de “o quê” se proibir sempre esteve vinculada a questões de controle social. Geralmente, das minorias “qualitativas”. A opção não funciona como política de eliminação das drogas, mas surte efeitos para fiscalizar, controlar os corpos e encarcerar a população indesejada.

A gênese da “guerra às drogas”, cunhada com essa denominação de conflito militarizado e maniqueísta, do “bem” contra o “mal”, ocorreu na década de 1970. O presidente Richard Nixon elegeu os entorpecentes como inimigo número um dos EUA. O modelo, malsucedido, foi exportado aos quatro cantos.

O vultoso capital investido, a tecnologia de ponta do aparato bélico, as massivas campanhas midiáticas governamentais geradoras de pânico social, não impediram que a potência número 1 do mundo se notabilizasse por ter a mesma posição no ranking de países consumidores de entorpecentes proscritos.

A retórica militar da guerra ao tráfico, alimentada pela difusa sensação de insegurança, colocou a população vulnerável na mira das agências penais norte-americanas. Negros e latinos se tornaram os hóspedes prediletos do sistema carcerário mais numeroso do planeta.

Em 1993, com o fim do Apartheid, a África do Sul havia prendido 853 homens negros a cada 100 mil habitantes. Os EUA aprisionaram 4.919 negros a cada 100 mil habitantes (e “somente” 943 brancos). Era mais provável prender um negro na terra da liberdade do que em um regime declaradamente supremacista.

Os supostos critérios científicos, médico-sanitaristas, de classificação de substâncias proibidas, escondem elementos recheados de racismo e xenofobia.

O Brasil criou sua versão doméstica de guerras às drogas, mais hipócrita e sanguinária. Nosso modelo proibicionista é o mais mortal do mundo. Estamos em último lugar no Índice Global de Política de Drogas. Violência policial e ausência de políticas públicas de redução de danos são vetores deste desempenho medíocre.

Apesar de copiarmos os EUA em tantas vertentes, não incorporamos o modelo de polícia comunitária. Preferimos o embate, a cultura do medo, a faca na caveira, a violência simbólica. Privilegiamos a ocupação territorial no melhor estilo colonialista.

A cultura militar do Exército, passada à polícia, adentrou ao período pós-ditadura. A alça de mira da repressão estatal afastou-se dos subversivos políticos centralizando o foco no novo inimigo social, o favelado-traficante. Estes passaram a ser considerados sujeitos de “não-direitos”, indignos de consideração.

Bolsonaro quer destruir política nacional de saúde mental para favorecer evangélicos

Processos de inviabilização do “outro” são diariamente alimentados. Nossa “cegueira moral” nos incapacita de enxergar para além dos nossos próprios interesses ou do grupo social a que pertencemos.

A “guerra” deixou de ser compreendida como um mecanismo de ruptura política e anormalidade, passando a ser naturalizada como forma de controle social dos marginalizados.

Adaptamo-nos e aceitamos um regime que preserva elementos democráticos, com procedimentos do estado de direito, e autoritários, em razão do controle social militarizado e violento de parcela social.

Ocupações militares, metralhadoras, viaturas blindadas com símbolos da morte, helicópteros de guerra disparando fuzis 556 em direção a comunidades lotadas, não nos incomodam. O terrorismo estatal é legitimado quando o inimigo são os “perigosos” moradores da favela.

O detalhe é que, nesta guerra insana, morre o traficante, morre o policial, morre o inocente. A bala perdida encontra alvos descartáveis. Permanece o tráfico, permanece o usuário, permanece o dependente.

Nós, aqui da plateia, com uma distância confortável, continuamos aplaudindo a barbárie! Afinal, na trincheira, estão os “outros”.

Sobre o autor

*Felipe Barbosa é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desde 2013, titular da 2ª Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás (GO). Graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2008). Pós-graduado em Direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (2011). Mestrando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

** O artigo foi produzido para publicação na revista Política Democrática online de junho de 2022 (44ª edição), editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na revista Política Democrática online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não refletem, necessariamente, as opiniões da publicação.

Leia também

Revista online | A reinvenção da democracia brasileira e as eleições de 2022

Revista online | O que o Brasil pode ganhar com o novo mercado regulado de carbono

Revista online | Apoie mulheres

Revista online | As implicações da educação domiciliar

Revista online | Cenário eleitoral e guerras de narrativas

Revista online | Voltaremos a Crescer?

Revista online | O que nos dizem aquelas tatuagens nazistas do batalhão Azov

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online

Revista online | Políticas de desenvolvimento regional no Brasil: entre a fragmentação e a resiliência das desigualdades

Luiz Ricardo Cavalcante*

O Brasil é recorrentemente apontado como um dos países mais regionalmente desiguais do mundo. Essas desigualdades evidenciam-se, por exemplo, nos indicadores de PIB per capita, muito inferiores à média nacional no norte e nordeste. Os percentuais relativos dessas regiões se mantêm mais ou menos estáveis desde pelo menos a metade do século XX, quando políticas com foco explícito em seu desenvolvimento começaram a ser adotadas no país.

O processo teve início na década de 1950, quando foram criados o BNB, a Sudam e a Sudene. Na década seguinte, foi a vez da Zona Franca de Manaus (ZFM). Criados na década de 1980, os fundos constitucionais de financiamento dirigiram-se para as regiões norte (FNO), nordeste (FNE) e centro-oeste (FCO). A esse conjunto pode se somar a Sudeco, as áreas de livre comércio e as zonas de processamento de exportações, além de outras iniciativas menores. Em seu conjunto, esses instrumentos oferecem incentivos fiscais e financeiros para investimentos nas regiões menos desenvolvidas do Brasil a um custo fiscal da ordem de 0,75% do PIB em 2018. Trata-se de um valor correspondente a cerca de 1,7 vezes em relação ao orçamento do Programa Bolsa Família daquele ano.

A lógica é romper uma espécie de círculo vicioso observado nas regiões menos desenvolvidas: os investimentos as evitam porque nelas não há oferta de insumos ou de mão de obra especializada, e a baixa oferta decorre da ausência de demanda. A ideia é, portanto, oferecer menores níveis de tributação e empréstimos em condições mais favoráveis para que novas empresas se instalem nas regiões menos desenvolvidas e rompam uma espécie de armadilha em que essas regiões se encontram. Os investimentos criariam economias de aglomeração que permitiriam que, após algum tempo, as regiões beneficiadas já não precisassem dos incentivos.

Ao se examinar o histórico desses instrumentos no Brasil, fica evidente que não houve diretriz unificada que orientasse sua adoção. A ausência de coordenação das ações pode ser atribuída a uma espécie de “desbalanceamento” já apontado em análises da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Nesse “marco legal invertido”, instrumentos específicos – como a ZFM, o FNO, o FNE e o FCO – têm previsão constitucional, ao passo que as superintendências de desenvolvimento regional – que, em tese, teriam um caráter mais estruturante – têm apenas previsão legal. A eventual coordenação dos instrumentos, por sua vez, seria feita pela PNDR, editada por decreto.

Na ausência de uma coordenação explícita e de uma definição constitucional ou legal de prioridades, a abrangência geográfica dos vários instrumentos assume contornos fortuitos, resultantes da ocasional capacidade de mobilização de representantes de regiões específicas. Eventuais tentativas de criação de um padrão de intervenção – como aquela proposta na PNDR – fracassaram porque não têm força constitucional ou legal. Acresce que municípios mais ricos em regiões pobres dificilmente estariam dispostos a abrir mão dos incentivos que têm hoje em favor de uma distribuição mais sistemática dos recursos.

Uma análise das proposições legislativas sobre o tema indicou, por exemplo, que há incentivo para que os parlamentares busquem beneficiar as regiões onde estão suas bases eleitorais, ainda que seus indicadores agregados não sejam necessariamente inferiores à média nacional. Nesse quadro, embora a adoção de políticas explícitas de desenvolvimento regional remonte à década de 1950, as desigualdades regionais no país que lhes deram origem parecem bastante resilientes. Os indicadores de desenvolvimento das regiões norte e nordeste se mantêm mais ou menos estáveis em relação à média nacional, embora a região centro-oeste – destinatária do FCO, mas que não conta com incentivos como os da Sudam ou da Sudene – a tenha superado.

A resiliência das desigualdades regionais sugere que haveria espaço para uma melhor alocação dos recursos destinados à sua superação. Não se trata apenas da distribuição regional dos recursos, mas da própria natureza dos instrumentos, uma vez que há evidências de que formatos alternativos em alguns casos podem ser mais bem sucedidos. Por exemplo, já se mostrou, há mais de dez anos, que programas sociais têm forte impacto na redução das desigualdades regionais. Iniciativas mais ajustadas às realidades locais podem também contribuir para maior enraizamento dos investimentos, evitando o caráter itinerante das empresas que se movem de acordo com os incentivos que lhes são oferecidos e que não criam as economias de aglomeração que motivaram as políticas originais. Na ausência de coordenação e de reflexões desse tipo, as políticas de desenvolvimento regional correm o risco de se converter em um balcão permanente de reivindicações fragmentadas, perpetuando as desigualdades apontadas no início deste artigo.

Saiba mais sobre o autor

*Luiz Ricardo Cavalcante é consultor legislativo do Senado Federal e professor do Mestrado em Administração Pública do IDP.

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática online de abril de 2022 (42ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não reflete, necessariamente, as opiniões da publicação.

Leia também

Revista online | Derrota de Bolsonaro é essencial para o Brasil, analisa Marco Antonio Villa

Revista online | Com Claude Lévi-Strauss: a arte plumária dos índios

Revista online | Oscar e a tentação das majors

Revista online | Lições da Itália ao Brasil de 2022

Revista online | A frente democrática, aqui e agora

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online

Cristovam Buarque: Nudez da desigualdade e do atraso

Cristovam Buarque / Correio Braziliense

A covid-19 não provocou a tragédia da educação brasileira. Ela apenas desnudou a realidade do atraso e da desigualdade na educação. Desde sempre, as avaliações colocam o Brasil entre os países com uma das piores e com a mais desigual educação de base no mundo, conforme a renda da criança.

Apesar disso, a população brasileira, eleitores e eleitos, não parecia perceber a dimensão da tragédia, nem estava atenta às terríveis consequências disso para o futuro das crianças e do país. A baixa qualidade impede o aumento da produtividade para gerar renda nacional e a desigualdade na educação é a principal causa da pobreza social e da concentração de renda e suas consequências. A epidemia da covid não criou essa situação, apenas denudou a realidade e explicitou os desafios que já existiam.

A sociedade brasileira sempre tratou com descaso o fato de termos a oitava maior população de analfabetos entre todos os países do mundo, e termos apenas metade dos brasileiros terminando o ensino médio e no máximo metade deles em condições de alfabetização para o mundo contemporâneo: conhecer bem a língua portuguesa e falar pelo menos mais um idioma, saber matemática, as bases das ciências, história, geografia, problemas do mundo e dispor de um ofício para conseguir emprego e renda. A pandemia permitiu descobrirmos a realidade: o Brasil tem escolas e fake escolas. As primeiras, embora ainda deficientes, foram capazes de se ajustar e mantiveram um mínimo de qualidade, as outras praticamente abandonaram as crianças por falta dos equipamentos necessários, de professores preparados e motivados e de governantes que dessem importância à educação.

Além disso, a imensa maioria das famílias brasileiras não dispunha em casa dos equipamentos básicos para receber aulas transmitidas, no caso da escola que estivesse em condições de transmiti-las remotamente.

A covid-19 desnudou nosso despreparo para o uso das modernas técnicas de teleinformática aplicadas à educação. Há pelo menos duas décadas, o avanço técnico já tinha criado as condições para a execução das aulas remotas. O ensino à distância é uma realidade que o ensino superior vem praticando, mas que a educação de base nem ao menos considerava. Além de desnudar a desigualdade, a pandemia desnudou o atraso no equipamento de nossas escolas.

Ao desnudar o atraso e a desigualdade, ela nos trouxe dois desafios: como equipar as escolas para aproveitar todas as vantagens da modernidade da teleinformática, dos bancos de dados e imagens, e como oferecer essas vantagens a todos, independentemente da renda e do endereço de cada criança.

A pandemia mostrou que a pedagogia está atravessando, 100 anos depois, o desafio que a arte dramática enfrentou na passagem do teatro para o cinema, devendo adaptar as aulas teatrais – professor, aluno, quadro negro – para as aulas cinematográficas – onde o professor usa o seu conhecimento, os equipamentos e linguagens novas para ensinar presencial ou remotamente. O desafio está em formar professores e oferecer a eles o apoio técnico e os equipamentos necessários para o novo tipo de magistério que vai caracterizar os próximos anos.

Será uma estupidez nacional não aproveitar as novas técnicas, será uma indecência se esta nova pedagogia continuar como privilégio de poucos. O desafio trazido pela covid, ao desnudar a realidade do atraso e da desigualdade, vai exigir que o Brasil desperte para o atraso e a desigualdade: crie um Sistema Único Nacional de Educação de Base, capaz de oferecer em condições iguais o potencial das novas técnicas, aliadas às concepções humanistas da pedagogia.

A pedagogia precisa dar o salto que o cinema deu para universalizar a arte dramática, permitindo a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, assistir os melhores diretores e atores, que eram privilégio dos ricos em cidades grandes. As novas técnicas digitais e de teleinformática vão permitir atividade pedagógica de qualidade: mais agradável ao aluno, mais eficiente para o aprendizado e mais democrática ao se espalhar para todos. No caso da passagem do teatro ao cinema, não houve necessidade de vítimas, nem mortos. No caso da educação, tanto demoramos para abrir os olhos que foi preciso a maldição da covid-19 para mostrar a nudez do atraso e da desigualdade. Pior será se percebermos a nudez, mas não enfrentarmos os desafios de modernizar e dar equidade à educação de base oferecida às crianças brasileiras.

*Professor Emérito da UnB e membro da Comissão Internacional da Unesco para o futuro da educação

Fonte: Correio Braziliense

https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/08/4942638-artigo-nudez-da-desigualdade-e-do-atraso.html

O Globo: Sem política de inclusão, elite das Forças Armadas não tem diversidade

Thiago Herdy, O Globo

SÃO PAULO — O topo da carreira nas Forças Armadas reproduz a desigualdade existente em outras instâncias de comando de instituições públicas e empresas privadas no país. Documentos de Marinha e Aeronáutica, obtidos pelo GLOBO via Lei de Acesso à Informação, mostram que apenas três integrantes da elite — todos da Força Aérea — se declaram pretos, em um universo de 228 militares do alto escalão. Os retratos, colocados lado a lado aos dos 172 colegas do Exército — que não dispõe dos dados, o que dificulta inclusive a mudança do quadro, segundo especialistas —, evidenciam a falta de diversidade.

Infográfico: Veja o retrato da desigualdade nas Forças Armadas

A representação de pretos na elite militar é apenas um quinto daquela encontrada na sociedade brasileira como um todo. Entre os oficiais-generais da ativa (nomenclatura que contempla o topo das três Forças), apenas 1,75% são pretos, número que vai a 9,4% na população geral. Como as informações dos dados oficiais nem sempre seguem o padrão de cor definido pelo IBGE — na Marinha, por exemplo, há a possibilidade de se autodefinir como “moreno” —, O GLOBO acrescentou à lista a observação das fotografias de todos os oficiais-generais. A identificação visual incorporou outros quatro oficiais pretos aos três autodeclarados, totalizando sete num universo de 400. Nenhum deles ostenta quatro estrelas, o grau máximo que um oficial da elite pode atingir.

Estudo sobre representatividade racial nos espaços decisórios da Aeronáutica, publicado no ano passado pela Escola Nacional de Administração Pública, apontou a ocorrência de “um importante quadro de desigualdade racial” na “distribuição de espaços de poder” da Força Aérea. O trabalho menciona, no entanto, que não se trata de uma particularidade, mas o “retrato fiel do quadro de exclusão social presente no Brasil”.

Em países com debate público sobre igualdade racial nas Forças Armadas, como os Estados Unidos, oficiais de cor preta representam 9% dos comandantes da instituição, percentual mais próximo à representação de pretos na população norte-americana — 13%, segundo o último Censo.

Diretor-executivo do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), o advogado Daniel Silveira ressaltou que a própria ausência de dados sobre militares em postos de comando reduz a capacidade de modificação do cenário:

— A negação de discussão se equivale à negação da construção de um país mais inclusivo. Considerando que as Forças Armadas também são instituição pública e empregadora, você não pode simplesmente excluir dos espaços mais empoderados a população negra. Ela também quer se ver refletida neste espaço de decisão.

Silveira diz ser importante reconhecer que os pontos de partida para acesso a oportunidades não apenas no Exército, Marinha e Aeronáutica, mas em toda sociedade, são diferentes para cada grupo.

— O próprio STF já afirmou que uma meritocracia que não considera os diferentes pontos de partida equivale a uma espécie de aristocracia velada.

Oportunidades e herança

Com a experiência de quem discute a desigualdade entre pretos e brancos no mundo corporativo, o sociólogo Mário Rogério, do Ceert, avalia que, conforme uma pessoa preta avança na hierarquia, mais discriminação sofre.

— Ocupar este lugar (de comando) não foi algo pensado para o negro. Atuar como soldado raso, fazer comida, cuidar da limpeza, este foi o lugar pensado para ele — aponta Rogério, acrescentando que é “difícil ter voz de defesa” quando se está isolado.

A progressão na carreira militar ocorre por critérios diversos, como concurso público, antiguidade, experiência medida por pontuação e escolha direta de superiores hierárquicos. Desde 2014, a lei prevê cota de 20% das vagas para pretos e pardos em concursos para a administração pública federal. No entanto, as Forças Armadas resistiram à previsão de vagas até 2018, quando foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Federal. A medida tem efeito inclusive sobre o acesso a concursos dentro das corporações.

— As cotas raciais foram um incentivo, mas quando isso vai se equilibrar? É daqui a dez, 15 anos. É uma herança do passado, da falta de oportunidade — sugere o contra-almirante negro Sérgio Gago Guida, que está na reserva.

Embora diga nunca ter se sentido vítima de preconceito ao longo da careira militar, ele avalia que a “falta de oportunidade” e a má qualidade da educação em regiões periféricas contribuem para a baixa diversidade. No Exército, o general-de-brigada André Luiz Aguiar Ribeiro é o único de cor preta entre os 172 da elite. Procurado, ele afirmou que só poderia tratar do tema com autorização do Exército, o que não ocorreu.

O Ministério da Defesa afirmou que “não há qualquer seleção pautada na cor ou raça de uma pessoa” e que todos os processos seletivos levam em conta “meritocracia, isonomia e impessoalidade”. A nota acrescenta que a todos são oferecidas as “mesmas condições de acesso à qualificação técnico-profissional necessária para atender aos requisitos para a promoção”. Procurados, os comandos de Aeronáutica, Marinha e Exército não quiseram comentar.

Fonte:

O Globo

Janio de Freitas: Piora nos índices sociais vai se acelerar em número e desumanidade

Jair Bolsonaro quer mais cortes em gastos sociais previstos no Orçamento para este ano. As mutilações já feitas foram brutais, mas Bolsonaro quer mais alguns bilhões para o que se mostra no governo como o segundo gasto na ordem de nobreza: a compra de parlamentares com a liberação de bilhões para suas propostas de obras, que são catapultas eleitorais. O único gasto mais nobre no Planalto é o dos militares, cujo montante inicial perdeu apenas 3%.

As reduções são o oposto do requerido pelo forte agravamento das condições de sobrevida da maioria dos brasileiros. A retenção por mais de três meses do também mutilado auxílio emergencial anulou o alívio trazido pelas parcelas do ano passado, concedidas pelo Congresso.

A fome aumenta, e se espraia mais. Qualquer oferta de alimento atrai filas enormes, e as coletas de doações recebem ainda quantidade ínfima para a necessidade crescente. A maioria não tem disponibilidades para ser solidária.

Aos que a têm, o que falta, historicamente, é o próprio sentido de solidariedade, até de humanidade mesmo. Fosse diferente, já veríamos, há tempos, forte movimento de socorro aos que têm fome.

Na chegada de Bolsonaro ao poder, considerava-se, com provável otimismo, haver em torno de 24 milhões de brasileiros vivendo com menos de R$ 246 por mês: R$ 8 por dia. Passados dois anos, a FGV e dados do IBGE indicam o aumento desse contingente para 35 milhões de pessoas.

Não só os já habitantes da pobreza descem à miséria mais miserável. O título de reportagem de Fernando Canzian para a Folha sintetiza o que se passa nos intermediários: “Fenômeno dos anos Lula, classe C afunda e cai na miséria”. Eloquência justificada por mais de 30 milhões que “estão despencando diretamente da classe C para a miséria”.A pandemia não é causa única da derrocada social. Desde seu primeiro momento, o governo investiu contra os programas sociais, sem exceção, e os manteve na precariedade quando o vírus se anunciou,se propagou e se impôs.

Nem a mínima atenção foi dada à necessidade de se buscarem modos de atenuar os efeitos socioeconômicos da pandemia. E, em paralelo, fosse preparada a defesa da população com a compra de vacinas, campanhas instrutivas, orientação para as alternativas empresariais e gerais.

Nada disso, era só uma “gripezinha”, a cloroquina a eliminaria. A vaguidão de Paulo Guedes, com os pés no ministério e a cabeça na Bolsa, e o desvario de Bolsonaro associaram-se ao vírus.

Passamos de 400 mil mortes. Esse morticínio atordoa, as crianças e famílias que caem no desamparo, se desorganizam, também perdem a vida por outra que começa e só podem temer.

O vírus não é o causador único dessa imensa desgraça coletiva. Tanto que maio e junho são esperados por cientistas como ainda mais calamitosos no Brasil. E explicam: por decorrência da baixa vacinação até aqui, da falta de vacinas porque o governo chegou tarde, desacreditado e arrogantemente suspeito ao balcão mundial dos imunizantes.Logo, os passos degradantes na escala socioeconômica, mais do que continuar, vão se acelerar em número e em desumanidade. Nenhuma resposta lúcida pode ser esperada do governo que pretendeaté cortar mais gastos sociais.

Se a sociedade, por sua vez, é inerte por preguiça moral maciça ou indolência cultural incapacitante, a alienação é a mesma e mesma a consequência. Então, lamento, o que há a dizer é isto: a perspectiva de futuro próximo é péssima —talvez seja o que nossa paralisia mereça.

Fonte:

Folha de S. Paulo

Nexo: Desigualdade de gênero e raça - O perfil da pobreza na crise

Estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA-USP calcula os efeitos da pandemia sobre os diferentes recortes da população brasileira

Marcelo Roubicek, Nexo

A pandemia do novo coronavírus derrubou a economia brasileira, assim como de outros países. Para dezenas de milhões de brasileiros, a recessão trazida pela crise sanitária significou a perda de boa parte das fontes de renda.

Em março de 2020, o Congresso Nacional articulou o auxílio emergencial, principal política pública adotada durante a pandemia. O auxílio alcançou diretamente quase 68 milhões de beneficiários, e foi pago em nove parcelas: cinco de R$ 600 entre abril e agosto, e quatro de R$ 300 entre setembro e dezembro. O programa foi encerrado na virada do ano.

O auxílio em seu valor mais alto (R$ 600) teve como efeito a diminuição temporária da pobreza a níveis historicamente baixos no Brasil. No entanto, a diminuição e subsequente encerramento do benefício reverteram esse processo – o Brasil voltou a registrar aumentos no nível de pobreza.

61,1 milhões - é o número estimado de pessoas em situação de pobreza no Brasil em 2021, já considerando o novo auxílio emergencial

Em 2021, em meio ao pior momento da pandemia, Congresso e governo negociaram a reedição do auxílio. O novo benefício tem alcance e valores reduzidos. A estimativa é de que serão 45,8 milhões de beneficiários diretos, que receberão pagamentos diretos entre R$ 150 e R$ 375. As parcelas começaram a ser transferidas no início de abril.

Mesmo com o novo auxílio, os dados apontam para um aumento da pobreza e da extrema pobreza no Brasil em relação ao cenário pré-pandêmico. É o que mostra o gráfico abaixo.

TRAJETÓRIA DA POBREZA

Um estudo publicado pelo Made-USP (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA-USP) na quinta-feira (22) calculou como essa pobreza se manifesta nos diferentes grupos de gênero e raça no país.

Metodologia do estudo

O estudo usa como base microdados dados da Pnad Contínua – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – e da Pnad Covid – edição da mesma pesquisa feita em 2020 especialmente para medir impactos da pandemia.

Para o período pré-pandemia, foram considerados os dados de 2019. Em 2020, há dois recortes: de julho, quando o auxílio emergencial era pago em R$ 600, e outubro, quando o benefício já havia sido reduzido pela metade. Os números de 2021 foram calculados com base em simulações construídas sobre os números do novo auxílio.

Os critérios adotados para identificar pobreza e extrema pobreza foram os mesmos usados pelo Banco Mundial. Nesses parâmetros, US$ 5,50 e US$ 1,90 diários representam as linhas da pobreza da extrema pobreza, respectivamente. Ajustando para o câmbio e para o nível de preços no Brasil, o estudo calcula que as linhas de pobreza e extrema pobreza ficaram respectivamente em R$436 e R$151 mensais em 2020, e em R$469 e R$162 mensais em 2021.

A pobreza por gênero e raça no Brasil

O estudo mostra que, após as duas reduções do auxílio emergencial, o aumento da pobreza e da extrema pobreza no Brasil reproduziu as desigualdades raciais e de gênero que já existiam antes da pandemia.

POBREZA NA PANDEMIA

Antes da pandemia, 33% das mulheres negras estavam abaixo da linha da pobreza. Em 2021, mesmo com auxílio, essa taxa está mais alta, em 38%. A proporção de homens negros abaixo da linha de pobreza fica ligeiramente abaixo desse patamar.

Já entre a população branca, a taxa de pobreza subiu de 15% antes da pandemia para 19% em 2021. Os níveis de pobreza são semelhantes entre homens e mulheres brancas.

Já a extrema pobreza, que atingia 9,2% das mulheres negras em 2019, subiu a 12,3% dessa população, segundo os cálculos do estudo do Made-USP. Para homens brancos, essa taxa foi de 3,4% para 5,5% nesse mesmo intervalo.

EXTREMA POBREZA NA PANDEMIA

Os questionamentos ao novo auxílio

O estudo traz também recomendações de política pública. A principal delas é a extensão do auxílio emergencial até o final da pandemia – os pagamentos estão previstos somente até julho de 2021.

A pesquisa calcula que, sem auxílio emergencial, a taxa de pobreza no Brasil em 2021 iria de 28,9% (já com auxílio) para 31,4%. Já a taxa de extrema pobreza iria de 9,1% a 10,7%. Ou seja, a manutenção do auxílio até o fim da crise sanitária evitaria que a pobreza e extrema pobreza, que já estão em patamares altos, escalassem ainda mais.

Outros estudos publicados sobre o auxílio emergencial em 2021 argumentam que o valor das novas parcelas é insuficiente para dar conta das necessidades da população de baixa renda no pior momento da crise. Mesmo com ajustes ao nível de preços de cada estado brasileiro, o valor médio do benefício – R$ 250 por mês – não é suficiente para cobrir as necessidades básicas da população mais vulnerável.

As desigualdades no mercado de trabalho

O estudo do Made-USP retrata como o aumento da pobreza no Brasil reflete as desigualdades de gênero e raça no país. Um olhar para os dados do IBGE para o mercado de trabalho revela algo similar.

O desemprego está em patamares historicamente altos no Brasil, mas atinge mais a população preta e parda que a população branca – o que reproduz desigualdades anteriores à pandemia. No final de 2019, a taxa de desemprego entre pessoas brancas era de 8,7%; um ano depois, de 11,5%. Já entre a população preta, o desemprego era de 13,5% nos últimos meses de 2019; no final de 2020, era de 17,2%.

DESIGUALDADE RACIAL

Pelo critério de gênero, a distância histórica do desemprego entre homens e mulheres também se manteve forte na pandemia. Entre o fim de 2019 e o fim de 2020, o desemprego entre mulheres foi de 13,1% a 16,4%. Para os homens, o movimento nesse mesmo período foi de 9,2% a 11,9%.

DESIGUALDADE DE GÊNERO

Os dados do IBGE e os cálculos do estudo do Made-USP revelam como os efeitos da pandemia reforçaram desigualdades de gênero e raça no Brasil.

Edmundo Machado de Oliveira: País precisa de uma nova Carta ao Povo Brasileiro para enfrentar desigualdade

Um dos redatores da carta de Lula de 2002 diz que forças democráticas devem convergir para a retomada do desenvolvimento

[RESUMO] Carta apresentada por Lula em 2002, mais que uma conciliação com o mercado, representou uma convergência histórica de forças opostas que permitiu alçar a promoção dos mais pobres a ponto central das políticas públicas. Tal conquista, porém, foi detida pela ruptura do impeachment, que culminou na vitória de Bolsonaro. Uma carta para 2022 teria que mirar na desigualdade e exigiria nova confluência democrática de grupos adversários.

A Carta ao Povo Brasileiro, lida por Lula na campanha de 2002, foi um ponto de luz na história brasileira. Muitos a entendem, ainda hoje, como uma manobra esperta para acalmar os mercados e pavimentar a sua via até a rampa do Planalto. Poucos a percebem, porém, como um momento de confluência da democracia brasileira.

A continuidade das políticas econômicas vigentes, embora em novas bases, foi uma primeira grande convergência entre forças sociais distintas e até conflituosas. Ao final do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, o país havia recorrido novamente ao FMI para um plano de resgate.

As reservas em moeda estrangeira no Banco Central eram de míseros US$ 30 bilhões —hoje temos US$ 350 bilhões—, mas havia um razoável equilíbrio de fundamentos macroeconômicos, sobretudo em termos de dívida pública.

O realismo falou ao bom senso, e o PT afastou qualquer sombra acerca de um extemporâneo cavalo de pau na economia. Não honrar contratos estava fora de questão. Fomentar bolhas artificiais de crescimento —como também tive a oportunidade de escrever no relatório de transição entre o futuro ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o então ministro Pedro Malan—, sem chance.

Nada disso seria possível sem a visão periscópica de Lula e sua fixação no ponto essencial, que trouxe à tona uma confluência ainda mais abrangente: o encontro das variadas elites políticas, econômicas e sociais com o povo.

Até então, políticas sociais eram políticas compensatórias. Lula e sua carta foram além, mirando o que o ex-presidente elaborou, posteriormente, de forma sintética e compreensível em todas as ruas e praças do país —“colocar o pobre no Orçamento”, fazer a roda do desenvolvimento econômico e social girar novamente.

Esse foi o fato novo, o ponto de luz. A democracia não seria mais apenas voto na urna e liberdade de expressão, mas também carne nas mesas das famílias, proteína e letras para as crianças na idade certa, conta no banco, casa própria, emprego decente e tudo mais que se entenda por vida digna.

Esta é a necessidade permanente e inamovível do povo. Para responder a ela, há a política. Para instrumentalizá-la, o conhecimento e as ferramentas da economia. Para avançá-la, a ciência, a tecnologia e a inovação. Para ilustrá-la, a cultura. Pelo que disse que faria e pelo que entregou, Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se incontornável.

Entretanto, a porcelana chinesa da confiança, que é a fina matéria das nações, quebrou-se. Nossa Constituição está avariada. Filho põe o dedo na cara de pai. Crentes descreem e amaldiçoam seus semelhantes. Muitos querem armas.

O ódio medra por todas as frestas. A cadela do fascismo cresce nos grupos de WhatsApp, espalhando fake news roboticamente e aos borbotões. Fanáticos sequestram as cores nacionais. O gabinete do ódio viceja dentro do próprio Palácio do Planalto. Seu chefe tenta sequestrar e subjugar as instituições de Estado, das Forças Armadas ao Supremo Tribunal Federal. A pandemia e a sinistra marcha rumo a 400 mil mortos pela Covid-19 nada dizem a Bolsonaro e ao círculo de militares. A empatia humana do presidente é zero, e a vida não vale uma “gripezinha”.

Como chegamos a isso? Por que a confiança deu lugar a sua antípoda?

A minha interpretação é a de que pagamos o preço pela ruptura institucional ocorrida em 31 de agosto de 2016. O impeachment de Dilma Rousseff foi uma fratura na Constituição brasileira, já sob pressão desmedida da flamejante Operação Lava Jato, em que o devido processo legal virou pó e a regra de exceção se impôs.

Nesse período infame deu-se a tempestade perfeita. Nas ruas pintadas de verde e amarelo, boa-fé, combate anticorrupção e ilusão de “limpar a política” respaldaram a abertura do processo de impeachment contra uma presidenta perdida no torvelinho político, mas inarredavelmente honesta.

O que poderia ter sido perfeitamente manejado como uma das tantas crises cíclicas a que países estão sujeitos, ainda mais diante da gravidade do segundo mergulho da crise de 2008 na Europa, em 2011-2012, foi utilitariamente transformado em antipetismo doentio.

Adotou-se uma nova carta-referência, denominada Ponte para o Futuro, que mal e porcamente tentou emular a carta de 2002. Ao reler esse documento, o que mais me choca é sua completa insensibilidade social, sem falar de sua ignorância acadêmica estratosférica. Não existe uma única menção à desigualdade social.

Depois dos trabalhos referenciais de Thomas Piketty (“O Capital no Século XXI”) e de Branko Milanović (“A Desigualdade no Mundo”), ousar falar em reformas desencarnadas do combate às desigualdades é comprar um bilhete para o inferno.

Por mais jucundas que fossem as boas intenções dos que redigiram aquela carta, a vida real é muito mais complexa que as ideias de cortes de gastos e celebração do mercado e do setor privado como valores absolutos, como propostas no documento.

A narrativa preguiçosa e interesseira contada por certos economistas de que o PT cometeu o pecado capital de escolher “campeões nacionais” só serviu mesmo para abrir o caminho aos ataques toscos de Bolsonaro e Guedes à famosa “caixa-preta” de uma das melhores instituições do Estado brasileiro, o BNDES. Estão até hoje, por sinal, procurando “aquela mutreta dos petistas malvados”, sem nada encontrar.

Só que, como o diabo gosta mesmo é de matéria, não de espírito, o inferno veio na forma da emenda à Constituição 95. Os gastos sociais foram congelados por 20 anos para dar garantia aos investidores de que o fiscalismo e o realismo tarifário criariam, automaticamente, as condições para que o setor privado voltasse a investir.

Sabemos bem hoje a quantas anda esse falso milagre. A taxa de investimento, rodando por volta de 15% do PIB nos últimos cinco anos, está em um dos mais baixos níveis históricos. E o desemprego, que agora atinge 14 milhões de pessoas, campeia solto.

Direitos sociais foram aniquilados, as verbas do Sistema Único de Saúde acabaram asfixiadas em mais de R$ 20 bilhões. A educação básica segue na mesma indigência de sempre.

Atingimos o paroxismo da repulsa à ação do Estado como agente indutor dos investimentos na promessa rude de Paulo Guedes de implantação de uma economia liberal, jogando na lata de lixo os 30 anos de “social-democracia” que teriam sido plantados pela Constituição de 1988. Uma aberração.

Aberração que está liquidando a Petrobras como patrimônio nacional e colocando o gás de cozinha na casa dos pobres a R$ 90 e até R$ 100. E o rico butim do Estado decadente ainda tem a Eletrobras, que pedem para privatizar logo. Pouco importa se o preço da energia subir 20% da noite para o dia em mãos privadas, eficientes para distribuir gordos dividendos nas bolsas, mas insensíveis ao bico de candeia que voltará depois de o povo ter experimentado o gostinho do Luz para Todos. Assim como voltaram o fogão a lenha e o cozimento a álcool nas periferias.

O Brasil precisa urgentemente de uma nova agenda, pela qual se empenhem honestamente todas as forças políticas e sociais democráticas. Os dados sobre a desigualdade social são bem conhecidos, embora pouco debatidos fora do âmbito acadêmico.

Este debate é insuficiente até mesmo no PT, partido ao qual sou filiado, que reagiu, ao primeiro choque da evidência, de forma imatura ao registro crítico de Marc Morgan e Thomas Piketty sobre os limites das políticas de distribuição de renda nos governos Lula e Dilma.

Eles apontaram nos dados da Receita Federal, coletados pela World Income Database, que a desigualdade social não caiu na proporção capaz de tirar o Brasil da posição de segundo país mais desigual do mundo. Pela análise de Morgan e Piketty, ganharam, sim, os mais pobres, mas também os mais ricos e os super-ricos, a famosa turma do 1%.

De fato, o Brasil precisa evoluir neste século 21 para uma distribuição de renda que, no mínimo, dobre os 30% do contingente intermediário de renda espremido entre os 60% mais pobres e os 10% mais ricos. Esta é uma discussão sobre regressividade tributária, pela qual os pobres pagam proporcionalmente mais tributos que os ricos, mas não apenas.

A renda é apenas uma das dimensões do bem-estar social, para o qual também concorrem outros fatores, como saúde, educação, serviços públicos essenciais e equilíbrio ambiental. O enfrentamento da desigualdade social, contudo, deve ser ainda maior, pois ela também tem cor e gênero.

Trabalhadores brancos ganham 74% mais do que negros e pardos, segundo o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, do IBGE. Mulheres recebem o equivalente a 58% da renda dos homens, segundo o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Ambos os dados são de 2019.

Agora, no pós-pandemia, a situação promete ficar ainda pior. Os poucos indicadores sobre desigualdade já evidenciados mostram um quadro dramático. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, os 20 distritos mais pobres da capital apresentam o dobro de mortes pela Covid-19 que os 20 distritos mais ricos. E, nada surpreendente, negros morrem mais que brancos.

Na redefinição de uma agenda convergente, outros dois pontos são fundamentais: a superação da estagnada produtividade do trabalho e a inserção internacional do Brasil. No primeiro caso, o dado imutável há anos da economia é que o brasileiro leva entre quatro e cinco vezes mais tempo para produzir a mesma unidade de trabalho que um trabalhador americano. A produtividade brasileira é 20% a 25% da americana.

Baixo investimento em fatores de produção e pobre qualificação da mão de obra, por má educação e carência tecnológica, deprimem a capacidade de produzir e distribuir riquezas. É o que cria o fosso entre países de renda média, como o Brasil, e países de renda alta, como os europeus, Estados Unidos e Japão.

Também neste ponto, nosso buraco é mais profundo. O primeiro auxílio emergencial beneficiou 68 milhões de brasileiros, mas revelou também a existência de mais de 46 milhões de invisíveis, pessoas que vivem na informalidade e sem registro de CPF.

O Brasil convive hoje com 20 milhões de desempregados, entre desocupados e desalentados, os que desistiram de buscar emprego. A eles se somam outros quase 40 milhões que vivem na informalidade. De novo aqui, pretos e pardos são os maiores contingentes de informais.

Há uma correlação pouco debatida na sociedade, e também no PT, entre desigualdade social, desemprego e informalidade. As resultantes dessa verdadeira tragédia humana, aguda falta de emprego decente, sobre a produtividade brasileira são epidérmicas. A desigualdade social e a baixa produtividade são males que se retroalimentam.

No segundo caso, vale retomar o debate sobre nossa inserção internacional. O Brasil, em seus melhores momentos, em 2011, rivalizou com o Reino Unido na posição de sexta maior economia do mundo. Goste-se ou não de Lula e Celso Amorim, o fato é que o país se tornou voz reconhecida no G20, impulsionou decisivamente o Brics, o Mercosul e a integração das Américas do Sul e Latina. Todavia, regredimos tanto que a China nos retirou o lugar de maior parceiro comercial da Argentina.

Ocorre, porém, que o Brasil tem porte populacional, densidade econômica e fluxo de comércio que lhe cobram dispor de uma agenda internacional, diplomática e econômica condizente com o seu peso de nação talhada para ser importante. Menos que isso é complexo de vira-latas.

Diante de tanta baixaria que vem do Planalto, muitos alimentam o desejo de que adversários furem suas bolhas e se falem. Alguns dós-de-peitos suspiram por um inviável encontro Lula-FHC. De minha parte, sempre dei muito valor à revisão crítica do senador Tasso Jereissati sobre o papel do PSDB na queda de Dilma Rousseff. Acho-o um homem honesto e decente. A mim bastaria ver o ex-presidente Lula recebê-lo no Instituto Lula ou Tasso convidá-lo para uma conversa em terreno neutro.

Se possível, tudo convergindo para uma singela nota comum: “Brasileiros, com Bolsonaro não dá. Ele é a morte dos homens e das mulheres, da inteligência e da democracia. O Congresso Nacional deve removê-lo. Ontem”.

*Jornalista e consultor político, é assessor da bancada do PT na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Foi um dos redatores da Carta ao Povo Brasileiro, proposta por Lula em 2002

FAP cria grupos de trabalho para discutir temas relevantes para sociedade

Diretor-geral da entidade, Caetano Araújo destaca compromisso da fundação em defesa da democracia

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

Comprometida com a visão de ser referência para a cultura e a política democrática no Brasil, a FAP (Fundação Astrojildo Pereira) começou a criar grupos de trabalho para manter debates aprofundados sobre assuntos relevantes e de interesse público que promovam reflexão crítica da sociedade, como raça, gênero, educação e meio ambiente.

A orientação do diretor-geral da FAP, Caetano Araújo, é fortalecer a missão da entidade de maneira a construir referências teóricas e culturais imprescindíveis para reforma, defesa e consolidação do Estado Democrático de Direito. Fundada em 2000, a fundação é vinculada ao Cidadania e mantém sua função social, inclusive, durante a pandemia.

“A fundação existe há duas décadas, e estamos em contínua progressão. Nos últimos tempos, tentamos aprofundar a discussão sobre temas importantes na perspectiva do partido mantenedor, que é o Cidadania”, afirma Araújo, em entrevista ao portal da FAP.

Doutor em Sociologia e consultor legislativo do Senado, o diretor-geral destaca que a fundação criou grupos temáticos em diversas áreas que estão se reunindo para produzir conteúdo e reflexão crítica, para divulgá-los à sociedade.

Valores inegociáveis

“Há temas que são caros a nós, como democracia, transparência, equidade, sustentabilidade, solidariedade, ética, reformismo, solidariedade e cosmopolitismo”, ressalta, referindo-se aos valores da FAP. “Equidade inclui o combate a toda forma de exclusão e discriminação social”, explica.

Conselheiro da fundação, o doutor em Sociologia Ivair Augusto Alves dos Santos diz que, ao aprofundar debate de assuntos como raça e gênero, a entidade acompanha a tendência mundial. “O objetivo é que a FAP seja protagonista nesse processo e, para isso, tudo passa pela questão da informação”, ressalta.

Ex-diretor do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Santos ressalta que a ideia é fortalecer a discussão sobre os grandes desafios impostos a quem trabalha na política hoje.

Para isso, segundo ele, os atores políticos devem considerar debate sobre necessidade de diversidade nas empresas; estratégia de avaliação delas por meio de governança ambiental, social e corporativa (ESG, por sua sigla em inglês), e discutir reforma eleitoral e democracia, para se garantir inclusão na política e acesso de maneira equitativa e igualitária a recursos de fundos eleitorais.

Risco de retrocesso

“Na Câmara, a reforma política eleitoral busca retrocesso, retirando direitos importantes tanto na questão da mulher, como cotas de 30%, e os recursos”, destaca Santos. “A maior parte dos partidos políticos tem burlado a legislação e não tem feito empenho mais sério na eleição de mulheres e negros”, critica.

Na avaliação de Santos, a pandemia escancarou a desigualdade social. “O fundo da pandemia, para além do sofrimento e da dor, aflorou a desigualdade. Se aprofundou junto à comunidade negra. Não se pode falar de Brasil hoje sem falar de desigualdade social”, assevera ele.

Divulgada em março, pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que O desemprego recorde provocado pela pandemia do novo coronavírus teve efeitos mais devastadores sobre os mais jovens, os negros e a região Nordeste.

Outra pesquisa, divulgada pela Faculdade de Medicina da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), mostrou que homens negros são os que mais morrem pela covid-19 no país: são 250 óbitos pela doença a cada 100 mil habitantes. Entre os brancos, são 157 mortes a cada 100 mil.

Os dados são do levantamento da ONG Instituto Polis, que analisou casos da cidade de São Paulo entre 01 de março e 31 de julho de 2020. Entre as mulheres, as que têm a pele preta também morreram mais: foram a 140 mortes por 100 mil habitantes, contra 85 por 100 mil entre as brancas.

Serviços de saúde

Além disso, a cada 5 brasileiros que possuem somente o SUS como serviço de saúde, 4 são negras. Segundo a mais recente Pesquisa Nacional de Saúde, de 2015, das pessoas que já se sentiram discriminadas nos serviços, por médicos ou outros profissionais de saúde, 13,6% destacam o viés racial da discriminação.

De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), a população negra apresenta os piores indicadores de saúde se comparada aos brancos. Além disso, 37,8% da população adulta e negra brasileira considera a própria saúde entre regular e muito ruim. Entre os brancos, a taxa é de 29,7%.

Os dados são do Ministério da Saúde e apontam também que a proporção de pretos e pardos que fizeram consultas médicas em um ano é menor que a média nacional.

Com informações das principais áreas de interesse da sociedade, a diretoria da FAP informa que pretende contribuir com debates e ações que ajudem a superar o que já é visível, sobretudo, em regiões mais vulneráveis: um país marcado por profundas cicatrizes de desigualdade e exclusão social.

Deives Rezende Filho: Não adianta só chamar para a festa, tem que tirar para dançar

Não haverá mudança real sem perfis diversos ocupando os cargos de liderança

A frase do título deste artigo é inspirada em uma tradução livre de uma fala de Verna Myers, vice-presidente de Inclusão da Netflix. Eu costumo usá-la quando vou falar sobre a diferença entre diversidade e inclusão. Gosto de usar a seguinte metáfora para explicar meu pensamento: não adianta convidar para a festa e não chamar para dançar. E, mais do que isso, como eu e uma amiga, grande consultora e parceira profissional, costumamos dizer: se o outro não souber a dança, deve-se ensinar. Se não for assim, o baile nunca será de todos, sempre alguns vão se divertir enquanto os outros só observam.

A realidade tem mudado aos poucos, é verdade, mas muitas vezes ainda me vejo em uma reunião em que são anunciados dados sobre o aumento da presença de negros, PCDs (pessoas com deficiências), mulheres e LGBTQI+ na empresa, mas ao redor, na sala, só vejo os homens brancos. Por quê?

Quando falo sobre convidar para a dança, é sobre buscar ativamente indivíduos diversos para ocupar diferentes cargos dentro da empresa e promover programas de mentoria que incluam essas pessoas até que se sintam confiantes e confortáveis não só para acompanhar os passos mas também criar coreografias e seus corpos de baile.

Diversidade e inclusão ainda são vistas por boa parte do mercado como uma etapa burocrática a ser seguida e que não influenciam de verdade no negócio. Mas essa realidade vem mudando muito rapidamente nos últimos tempos. Investimentos são ou deixam de ser feitos baseados em como a empresa age socialmente.

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) aponta que diversidade e inclusão serão dois dos temas mais debatidos entre as lideranças empresariais em 2021. Das 204 empresas respondentes, 58% disseram que já fazem esse tipo de comunicação internamente. Das que ainda não o fazem, 32% afirmaram ser provável ou muito provável que comecem a fazê-lo ainda neste ano.

É inegável que o caminho a ser percorrido ainda é muito longo, mas conquistas consideráveis já foram feitas e elas devem ser celebradas. A rede social profissional LinkedIn identificou que perfis com o cargo de diretor de diversidade e inclusão cresceram 107% nos últimos cinco anos. Por outro lado, uma pesquisa global de Diversidade e Inclusão, feita pela consultoria PwC, aponta que 30% das 3 mil companhias analisadas em 40 países ainda não têm um líder de Diversidade e Inclusão.

A diversidade é o primeiro passo, mas a palavra-chave é, definitivamente, inclusão. As organizações têm que ter uma estrutura para acolher a diversidade ou então estaremos cumprindo metas sem sentido. Sem mentoração e perfis diversos ocupando cargos de liderança não conseguiremos efetivamente gerar e por consequência enxergar uma mudança real nas empresas e na sociedade.

Enquanto isso, a pressão das comunidades que cercam essas organizações cresce, pois há um interesse e uma cobrança sobre a necessidade de posicionamentos acerca de posturas mais contundentes sobre racismo, homofobia, equidade de gênero, um olhar sobre os grupos mais maduros e crescimento sustentável.

Esses parecem, cada vez mais, serem fatores inexoráveis a um futuro pacifico e sustentável dentro e fora do mercado. As organizações que olharem e cuidarem disso agora sairão na frente; as que ainda ignoram, terão que gerir crises inevitáveis e serão forçadas em algum momento a aceitar o fato de que uma sociedade mais diversa exige marcas, empresas e instituições cada vez mais diversas, inclusivas e flexíveis.

*Deives Rezende Filho é fundador da Condurú Consultoria, é especialista em temas de governança ética, ética empresarial, conflitos no ambiente de trabalho, protagonismo do negro e inclusão racial

Michael França: O que a decadência do Brasil tem em comum com a do futebol?

Para um país que sonhava com a série A das economias, a série B já é uma dura realidade

Final da Copa de 2002, 33 minutos do segundo tempo, Ronaldo Nazário, também conhecido como “Fenômeno”, marca o seu segundo gol sobre o badalado goleiro alemão. A vitória está selada. O Brasil consolida seu domínio no esporte mais popular do planeta e se torna pentacampeão mundial.

Ao mesmo tempo, atletas brasileiros como Kaká, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo figuram regularmente entre os melhores do mundo. Para muitos, a seleção brasileira é considerada um orgulho nacional e o time a ser batido.

O tempo passa, o futebol evolui, e o Brasil fica para trás. Clubes ao redor do mundo passam por um profundo processo de profissionalização da gestão, modernização estrutural e altos investimentos na formação de jogadores.

Enquanto isso, no Brasil, quem dão as cartas são os cartolas. Muitos desses, além da incapacidade de gerar valor para o futebol nacional, se tornam especialistas em aumentar os seus patrimônios.

Regularmente, apostam em jogadores mais velhos em detrimento da juventude. Com a falta de transparência nos gastos, aumentam o endividamento dos seus clubes sem investir na melhoria da infraestrutura. A gestão ineficiente leva grandes clubes ao rebaixamento.

A limitação administrativa não fica somente nos clubes, mas perpassa todas as entidades ligadas ao futebol. Na falta de preparo, sempre vence o discurso barato.

Tudo tem custo, mas também benefício potencial. Essa afirmação, embora aparentemente trivial, parece não ser bem compreendida por muitos brasileiros. A Copa do Mundo de 2014 é simbólica nesse sentido.

Fora de campo, em um país com graves problemas sociais, a escolha é usar dinheiro público para construir estádios superfaturados para sediar o evento.

Dentro das quatros linhas, nas semifinais, a Alemanha dá uma aula de como a boa gestão pode impactar o futebol. Nesse contexto, as péssimas escolhas da sociedade brasileira ficam visíveis também dentro de campo.

Porém, isso não é suficiente para mudar a mentalidade dos brasileiros. Chega o intenso verão carioca de 2019 e, com ele, dez jovens jogadores morrem, queimados, em um incêndio enquanto dormem em contêineres no alojamento do centro de treinamento do Flamengo. Clube que tem obtido no período recente expressivos retornos financeiros com a venda de jovens revelações.

Em muitos aspectos, o futebol é uma caricatura especial da sociedade brasileira. Talvez uma das características mais marcantes seja a falta de apreço pelas futuras gerações.

Assim como no futebol, o desprezo do país com a formação dos seus cidadãos é evidenciado regularmente nas escolhas sociais. A pandemia ajuda a ilustrar isto: bares abertos e escolas fechadas. Com isso, Brasil se tornou um dos países em que as crianças passaram mais tempo sem aulas presenciais.

O descompasso fica ainda mais claro quando se olha para as transferências públicas entre os grupos etários. Laura Muller Machado e Ricardo Paes de Barros chamam a atenção para isso e destacam um estudo da Cepal de 2014 que aponta que os idosos recebem cerca de seis vezes mais gasto público do que a juventude (“O legado de uma pandemia”, 2021).

A exclusão de talentos é outra caricatura nacional interessante. Curiosamente, os negros são bons só dentro de campo e, fora dele, o mundo do futebol é dominado pelos homens brancos.

Nesse cenário, a falta de uma gestão eficiente voltada para formação e a promoção de talentos afeta a produtividade da economia e, consequentemente, a competitividade.

Assim, para um país que sonhava jogar em grande estilo na série A das economias globais, a série B já é uma dura realidade. E, no ritmo que a deterioração está acontecendo, a série C não está distante.

O texto é uma homenagem à música “Brasil”, de Cazuza, George Israel e Nilo Romero.

*Michael França é doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo; foi pesquisador visitante na Universidade Columbia e é pesquisador do Insper.