Demétrio Magnoli

Demétrio Magnoli: Luta de classes nos EUA

Progressistas decidiram falar exclusivamente à 'elite' das grandes cidades e às minorias negra e latina

Jeffrey Sachs, economista, foi o guru das reformas de mercado na Polônia dos anos 1990. Anthony Scaramucci, empresário das finanças oriundo de uma família de trabalhadores, é um republicano convicto que rompeu com Donald Trump. Barack Obama, presidente antes de Trump, é a principal voz do Partido Democrata. Os diagnósticos deles sobre a eleição americana formam um mosaico que ilumina a encruzilhada histórica que se apresenta diante dos progressistas.

Sachs: “A política nos EUA é basicamente uma luta entre os que têm ensino superior e os que têm ensino médio”. Os primeiros votaram nos democratas; os segundos, nos republicanos.

Trump perdeu, mas desmentiu a antiga lenda que associa a expansão da proporção de votantes a triunfos esmagadores do Partido Democrata. Na eleição com maior participação desde 1908, Trump obteve 10,5 milhões de votos a mais do que em 2016 e os republicanos ampliaram sua minoria na Câmara.

O “povo branco” —isto é, os brancos da classe trabalhadora— novamente escolheu Trump, apesar da pandemia e da recessão. Mais: Trump avançou entre os latinos e até entre os homens jovens negros, perdendo nesses setores por margens menores que quatro anos atrás. De certo modo, o Partido Republicano repaginado pelo nacionalismo de direita é o partido popular dos EUA. Há, nisso, um alerta para o Brasil.

Scaramucci: “Foi um voto de protesto contra a elite e a mídia que diz mais sobre os eleitores do que sobre Trump. Essas pessoas já não creem que o sistema serve a seus interesses”.

Não se deve confundir 73 milhões de americanos com um núcleo de fanáticos direitistas. A massa de eleitores de Trump não é formada por “deploráveis”, o rótulo empregado por Hillary Clinton, e não compartilha os trechos mais desprezíveis de seu discurso xenófobo, racista e autoritário.

Mas, sob o impacto da dissolução do “sonho americano”, eles votam contra o “sistema”. A lição vinda dos EUA ajuda a decifrar a popularidade de Jair Bolsonaro.

Obama: “A minha simples presença na Casa Branca desencadeou um pânico profundo: o sentimento de que a ordem natural foi despedaçada. Trump ofereceu, a milhões de americanos assustados pela visão de um homem negro na Casa Branca, um elixir para sua ansiedade racial.” É verdade —mas uma verdade que solicita contexto.

Nos EUA, entre os brancos, a divisão de classes refrata-se como cisão geográfica. A população com ensino superior vive nas principais cidades; os demais, nos núcleos interioranos.

As desigualdades sociais, acirradas nas últimas décadas, empurraram a universidade para fora do alcance de grande parcela da classe média. Um Everest de US$ 1,6 trilhão de dívidas estudantis pesa sobre as costas das famílias que, um dia, nutriram-se do sonho de ascensão social. Trump fala ao “americano esquecido” que desistiu de ouvir Obama.

O mapa eleitoral conta a história inconveniente. O Obama de 2008 triunfou nos estados decisivos do Meio-Oeste em declínio econômico: Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Minnesota e até Ohio e Iowa. O Trump de 2016 venceu em 5 dos 6.

A “ansiedade racial” só se manifestou após o duplo mandato do “homem negro na Casa Branca”. Biden recuperou três desses estados, mas por margens apertadas decorrentes da elevada participação das maiores cidades.

O Partido Democrata tornou-se o partido popular dos EUA por meio de duas rupturas fundamentais separadas por três décadas: Franklin Roosevelt e o New Deal conquistaram a classe trabalhadora do Meio-Oeste; Kennedy, Johnson e a Lei dos Direitos Civis conquistaram o voto negro.

Porém, nos últimos tempos, hipnotizados pelo multiculturalismo, os progressistas decidiram falar exclusivamente à “elite” das grandes cidades e às minorias negra e latina.

A opção asfaltou a estrada na qual transita a direita nacional-populista. Biden não assinala o fim da história.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Demétrio Magnoli: Boulos representa a restauração do lulismo

Candidato do PSOL, representa uma renovação de fachada: a restauração do lulismo

Bruno Covas obteve 32% dos votos no primeiro turno, um resultado fraco que reflete tanto sua falta de brilho quanto a elevada rejeição de João Doria, seu padrinho político. Covas é um gerente cinzento da cidade que existe —ou seja, de uma metrópole cuja riqueza contrasta com níveis intoleráveis de exclusão social e segregação urbana. Mas tem a sorte de enfrentar um adversário que pretende fazer a história girar em círculos, reincidindo no discurso de uma esquerda congelada no tempo.

Guilherme Boulos representa uma renovação de fachada: a restauração do lulismo. O PSOL nasceu como cisão à esquerda do PT, como sonho de recuperação do “PT das origens”. O pacto entre Boulos e Marcelo Freixo, firmado há dois anos, colocou ponto final na aventura, convertendo o partido em legenda auxiliar do PT. Hoje, o partido menor ecoa as sentenças básicas do maior e sua existência reflete, exclusivamente, os benefícios estatais ligados à proliferação de legendas partidárias. Não é casual que, no início da campanha, as celebridades carimbadas petistas tenham oferecido apoio a Boulos, em detrimento do “apparatchik” Jilmar Tatto.

O “PT das origens” desponta, como fantasia, na seleção de Luiza Erundina para vice da chapa. O discurso lulista emerge, como realidade, em cada uma das declarações de Boulos.

A paixão estatista, que caminha junto com o desprezo pela sustentabilidade das contas públicas, espraia-se por todo o programa. Há pouco, iconicamente, os traços gêmeos manifestaram-se na forma de um desatino financeiro. Esquecendo-se de insignificantes detalhes como custos salariais e aposentadorias futuras, Boulos sustentou sua proposta de contratar incontáveis novos funcionários municipais com o argumento de equilibrar a balança previdenciária. “Como é que ninguém pensou nisso antes!? Gênio! Se dobrarmos o número de funcionários, eliminaremos o déficit; imagina se decuplicarmos…”, ironizou Alexandre Schwartsman.

O passado esmaga o presente, enterrando na ravina do descrédito uma plataforma necessária de reformas de cunho social. A gestão Covas, como tantas precedentes, governa para uma cidade miniaturizada, que quase cabe na moldura dos rios Pinheiros e Tietê. Boulos tem razão quando fala em corredores de ônibus, nos contratos municipais com as empresas de transporte, no desamparo dos entregadores de aplicativos, na violência policial cotidiana nas periferias, na desapropriação legal de imóveis privados abandonados. São, porém, apontamentos corretos dissociados de planos abrangentes viáveis.

Covas aponta um dedo acusador para o suposto radicalismo de seu adversário. De fato, porém, falta a Boulos o tempero radical da reforma urbana. O candidato promete construir 100 mil casas populares, retomando a meada conservadora do Minha Casa Minha Vida, um programa imobiliário de criação de guetos urbanos que propicia a constituição de currais eleitorais. Nesse passo, circunda o imperativo de renovar o centro expandido por meio de arrojados projetos público-privados destinados a erguer áreas de uso múltiplo compartilhadas por diferentes faixas de renda.

“Radical é você”, retrucaria um Boulos utópico ao prefeito que, abraçado ao governador semibolsonarista, reitera infinitamente a cidade da gentrificação, do apartheid urbano e da violência. Mas o Boulos realmente existente não aprendeu nenhuma das lições emanadas do longo percurso do lulismo.

Sobretudo, como seu partido, não entendeu o valor da pluralidade política. “Eu não sou Jair Bolsonaro; trato a democracia, os Poderes, com diálogo”, respondeu Boulos diante de uma indagação sobre suas eventuais relações com a Câmara de Vereadores. “A Venezuela não é ditadura, Cuba não é ditadura, o governo Maduro foi eleito”, exclamou o mesmo Boulos em 2018.

O problema é que um Bolsonaro de esquerda continua a ser um Bolsonaro.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Demétrio Magnoli: A China vota vermelho

Todos os governos têm muito em jogo nas eleições presidenciais da superpotência global

Vermelho ou azul? Nos EUA, vermelho é a cor dos republicanos; azul, dos democratas. Todos os governos do mundo têm muito em jogo nas eleições presidenciais da superpotência global — e cada um deles acalenta, secreta ou abertamente, uma preferência. Quem “vota” em Joe Biden? E em Donald Trump?

A Europa está dividida. No núcleo da União Europeia, Alemanha, França, Itália e Espanha são Biden, o candidato democrata que promete restaurar a aliança transatlântica tão desprezada por Trump. Mas o Reino Unido de Boris Johnson não segue o rumo dos vizinhos, inclinando-se pelo republicano que ergueu um brinde ao Brexit e acena com um acordo privilegiado de comércio com os britânicos.

Trump é o cara, na opinião do húngaro Viktor Orbán e do polonês Andrzej Duda, líderes nacionalistas, populistas e xenófobos da Europa Central. Recep Tayyip Erdogan, presidente autocrático da Turquia, vai na mesma direção, mas por motivos menos ideológicos. Ele aposta no isolacionismo do republicano para prosseguir sua agressiva política externa, que exige acordos com a Rússia, ataques aos curdos sírios, pressão sobre a Grécia e tensão perene com a União Europeia.

Israel e Arábia Saudita estão fechados com Trump, o promotor de um “plano de paz” baseado numa coalizão regional anti-iraniana e na negação dos direitos nacionais palestinos. O Irã oscila, o que reflete a cisão entre o Estado teocrático e o governo moderado. Ali Khamenei, Líder Supremo, “vota” Trump, uma garantia de confronto com os EUA e, portanto, de hegemonia da “linha-dura” doméstica. Por outro lado, o presidente Hassan Rouhani “vota” Biden, que recolocaria os EUA no acordo nuclear, dando fôlego à economia iraniana.

Vladimir Putin não crê em lágrimas. A Rússia entrou na campanha americana de 2016 com um objetivo principal, desestabilizar a democracia americana, e um complementar, ajudar a eleger o republicano. As metas permanecem inalteradas. Trump na Casa Branca assegura o declínio da Otan e a redução da influência dos EUA no Oriente Médio, abrindo espaço à difusão da influência externa russa.

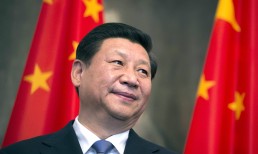

A China é um caso muito mais complicado, pois bússolas diferentes apontam nortes opostos.

Um critério para a escolha são os interesses econômicos. A “guerra do 5G”, que envolve a rivalidade fundamental pela supremacia tecnológica, seguirá seu curso com Biden ou Trump. Mas, apesar de imitar a retórica do nacionalismo econômico do adversário, o democrata tende a colocar ênfase menor nas tarifas que deflagram inúteis ou contraproducentes guerras comerciais. Ponto azul.

Tanto Biden quanto Trump confrontarão a China no delicado campo dos direitos humanos, que abrange os crimes contra a humanidade cometidos no Xinjiang dos muçulmanos uigures e, ainda, a violação escandalosa dos direitos políticos em Hong Kong. Contudo o republicano carece de um mínimo de credibilidade moral para se pronunciar sobre tais temas. Ponto vermelho.

A China tem uma peculiar apreensão da história. Na década de 1970, durante a aproximação sino-americana, o número 2 da hierarquia chinesa, Chou En-lai, foi indagado sobre as perspectivas da democracia em seu país e os valores emanados da Revolução Francesa. Sua resposta, que ficou célebre: os eventos de 1789 são assunto jornalístico, próximos demais para propiciar um diagnóstico histórico. A infatigável paciência chinesa inclina decisivamente a balança da preferência eleitoral.

Trump, sem dúvida, explica Yan Xuetong, reitor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Tsinghua, de Pequim: “Não porque Trump causará menos estrago aos interesses chineses que Biden, mas porque ele certamente causará danos maiores aos EUA”. A China almeja, sobretudo, o reconhecimento de seu lugar de grande potência mundial — e, mais adiante, tomar a posição de superpotência hegemônica. Nos tempos longos, régua da geopolítica, o declínio dos EUA e a consequente ascensão da China são mais bem-servidos pelo nacionalismo isolacionista trumpiano.

Xi Jinping vota vermelho. Só não conta para ninguém. É que declarar o voto é coisa de idiota.

Demétrio Magnoli: Governo francês capitula na batalha pela alma dos seus cidadãos muçulmanos

Governo francês capitula na batalha pela alma dos seus cidadãos muçulmanos

Samuel Paty, professor numa cidade do anel periférico de Paris, foi degolado por um jihadista após exibir os célebres cartuns satíricos de Maomé, numa aula dedicada à liberdade de expressão. A França chorou sua morte, Emmanuel Macron declarou guerra ao "terrorismo islamita" e o turco Recep Erdogan clamou por um boicote a produtos franceses no mundo muçulmano. "O islã pertence à Alemanha" —parece ter transcorrido um século, mas foram só cinco anos desde que Angela Merkel pronunciou aquelas palavras, no auge da crise dos refugiados.

Lágrimas, primeiro. O assassinato chocou a França de um modo atroz. Diferente de outros atentados de "lobos solitários", não foi um ato de terror aleatório. No seu intenso simbolismo, mirou a escola, reativou a memória do massacre do Charlie Hebdo e imitou as decapitações perpetradas pelo Estado Islâmico.

Armas, depois. Macron ordenou uma série de operações policiais que ultrapassam os limites do círculo direto do terrorista, abrangendo mesquitas radicalizadas e redes sociais de difusão do jihadismo. Mas, para além disso, empregou um arsenal de linguagem que rompe as fronteiras tradicionais. O presidente conectou o islã ao terror, num salto narrativo típico da direita xenófoba europeia.

No 7 de janeiro de 2015, terroristas ligados à Al Qaeda invadiram a redação do Charlie Hebdo, em Paris, matando 12 pessoas. Nos dias seguintes, 3,7 milhões de franceses, inclusive dezenas de milhares de muçulmanos, marcharam em repúdio ao atentado. Na ocasião, os líderes da França —com a marcante exceção de Marine Le Pen, voz da direita nacionalista— falaram em "jihadismo", não em "islamismo". Agora, porém, Macron assimila o discurso de Le Pen, com quem disputará a Presidência em 2022.

O termo jihadismo delimita o campo extremista do terror e o distingue do islã. Face ao assassinato de Paty, Macron escolheu, porém, a sintaxe do "choque de civilizações". O professor, disse, "foi morto porque os islamitas querem o nosso futuro", mas "não desistiremos de nossos cartuns". Nas marchas de 2015, o slogan "Eu sou Charlie" sintetizava a defesa da liberdade de expressão. Já nas declarações atuais do presidente o conteúdo da sátira jornalística transforma-se em algo como uma doutrina oficial francesa.

"Nossos" cartuns? Os cartuns do jornal converteram-se em cartuns nacionais? O governo da França resolveu satirizar uma religião singular?

A linguagem do "choque de civilizações" foi um presente involuntário oferecido a Erdogan, que manipula o islã como ferramenta para consolidar seu regime autoritário na Turquia e projetar influência no Oriente Médio, na África do Norte e no Cáucaso. A batalha verbal travada com Macron estimulou protestos antifranceses em diversas cidades árabes.

Há uma clara distinção entre o secularismo estatal, pilar da unidade nacional francesa, e a identificação do islã como fé estrangeira ou ameaçadora. As sementes da expansão colonial francesa em terras islâmicas foram lançadas na fracassada campanha de Napoleão Bonaparte ao Egito e à Síria, entre 1798 e 1801. Hoje, os muçulmanos, 5,8 milhões, formam quase 9% da população da França. Mais ainda que à Alemanha, o islã pertence à França. O combate ao jihadismo nunca deveria se confundir com uma acusação divisiva, que ofende a minoria muçulmana do país.

Na esteira de Paty, vieram as três vítimas de Nice, esfaqueadas na basílica de Notre Dame. A culpa recai, indiscutivelmente, sobre o jihadismo, não sobre os discursos presidenciais. Mas as referências aos "nossos cartuns", que parecem um corajoso grito de desafio, não passam de vergonhosa rendição. "Nós não desistiremos de nada", garantiu Macron após o atentado de Nice. Falso: quando rompe a neutralidade estatal diante da religião, o governo francês está capitulando na batalha pela alma dos seus cidadãos muçulmanos.

*Demétrio Magnoli, Sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Demétrio Magnoli: Mito da conspiração mundial sempre andou junto com a extrema direita

Estrutura gramatical do QAnon recupera e atualiza a narrativa dos Protocolos dos Sábios do Sião

Na sua reta final, a campanha de Donald Trump à reeleição entrelaça-se ao culto online QAnon. O fenômeno inscreve-se numa longa história e descortina as tendências evolutivas do discurso da extrema direta, nos EUA e mundo afora.

O QAnon nasceu como narrativa conspiratória singular. Segundo ela, o Partido Democrata americano é o núcleo de um complô de líderes pedófilos que organiza o sequestro de crianças para escravizá-las a redes de exploração sexual. Sob o comando de figuras como Joe Biden, Hillary Clinton e Barack Obama, operam Angela Merkel, Emmanuel Macron, Xi Jinping e outros “globalistas” engajados no negócio diabólico da pedofilia. Nessa moldura, Trump ocuparia o papel de salvador providencial das famílias, o derradeiro escudo protetor da cristandade ameaçada.

O mito da conspiração mundial sempre andou junto com a extrema direita. A estrutura gramatical do QAnon recupera e atualiza a narrativa dos Protocolos dos Sábios do Sião, fabricada pela polícia secreta da Rússia czarista para impulsionar o antissemitismo. Os Protocolos contam a história de um complô multissecular dos judeus destinado a assumir o controle dos bancos, das escolas e dos veículos de comunicação, o que propiciaria a conquista dos poderes estatais. A lenda, inventada em 1903, fez seu caminho até o movimento nazista e, mais tarde, foi adotada pelos negacionistas do Holocausto.

Nos Protocolos, os judeus encarnam o cosmopolitismo, o liberalismo, o agnosticismo e a depravação. O QAnon simplesmente substitui os judeus pelos “globalistas”. Os judeus dos Protocolos imolariam crianças para extrair o sangue usado no cozimento do matzá da Páscoa; os “globalistas” sacrificariam crianças puras nas engrenagens da luxúria.

A novidade está na plasticidade do QAnon —isto é, na sua natureza agregadora. Ao longo de poucos anos, o mito original foi incorporando outras lendas difundidas no ciberespaço. Obama não nasceu nos EUA e é um muçulmano disfarçado como cristão. Osama Bin Laden não morreu, mas foi escondido pelo governo americano. A Terra esférica é uma mentira carimbada pela Nasa. O coronavírus foi produzido num laboratório chinês e exportado ao Ocidente com a cumplicidade dos “globalistas”, que querem destruir as economias e submeter as nações a perversas instituições multilaterais. A “vacina chinesa” é um vetor de controle biológico dos indivíduos.

Acostumados a um universo extremo de fantasias, os seguidores do QAnon tendem a assimilar as sub-teorias conspirativas adventícias. Já os crentes dessas sub-teorias nem sempre compram o complô dos pedófilos, mas não se importam em consumir seletivamente as teses delirantes que circulam nas mesmas praças discursivas.

A lenda mais recente está adaptada à hipótese realista do fracasso de Trump na disputa pela Casa Branca —e é proclamada pelo próprio presidente americano. O resultado adverso decorreria de vasta fraude eleitoral e anunciaria uma ofensiva avassaladora do “Estado profundo”, por meio de uma “revolução colorida” que confiscaria as armas e as liberdades dos cidadãos.

Como qualquer discurso conspiratório que se preze, o QAnon triunfa nos dois cenários. Se Trump perder, a profecia cataclísmica realizou-se, impondo uma resistência ilimitada contra o governo dos pedófilos. Se, no fim das contas, Trump vencer, a exposição do maligno complô evitou o pior, provando a necessidade de uma guerra inclemente diante do ardiloso inimigo.

Há outra distinção relevante. No tempo dos Protocolos, a narrativa da conspiração movia-se exclusivamente de cima para baixo, ou seja, das lideranças políticas rumo ao grande público. Hoje, na era das redes sociais, ela transita nas duas direções, que se retroalimentam. Engana-se quem pensa que a “guerra da vacina” é, apenas, uma expressão da rivalidade eleitoral de Jair Bolsonaro com João Doria.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Demétrio Magnoli: Juízes que fazem política fracassam duas vezes, como políticos e como magistrados

Confirmação de Barrett na Suprema Corte dos EUA descortina possível reordenamento da democracia americana e ajuda o Brasil a diagnosticar a moléstia que debilita o STF

Amy Coney Barrett, a juíza indicada à Suprema Corte dos EUA, é uma originalista. Os fundamentalistas religiosos querem que as sociedades se curvem aos textos sagrados “tal como foram escritos”.

Os juízes originalistas são fundamentalistas constitucionais: ignoram a dinâmica histórica em nome de um literalismo absoluto. Mas, paradoxalmente, a confirmação de Barrett descortina a possibilidade de um necessário reordenamento da democracia americana. Além disso, ajuda o Brasil a diagnosticar a moléstia que debilita o STF.

Na ponta oposta dos originalistas encontram-se os neoconstitucionalistas, representados no STF por Luís Roberto Barroso. A corrente jurídica acredita que a norma formal (o que está escrito) deve se subordinar à norma axiológica (os princípios morais genéricos inspiradores da Constituição).

O juiz converte-se, a partir daí, em intérprete livre do texto legal, com a prerrogativa de infundir-lhe significados que contrariam seus significados explícitos. Abre-se a autopista do ativismo judicial: o sopro purificador do juiz-ativista produz legislação, ocupando a cadeira dos parlamentares.

A maioria dos juízes situam-se em algum ponto intermediário entre os polos extremos. Ruth Bader Ginsburg, a juíza icônica que logo será substituída por Barrett, tentava equilibrar a letra da lei com os imperativos da mudança social. Ela defendeu o direito ao aborto, proclamado no célebre julgamento do caso Roe vs. Wade (1973). Contudo, anos atrás, explicou como aquela decisão da Suprema Corte provocou resultados perversos.

Na hora de Roe vs. Wade, a opinião pública americana inclinava-se para o direito ao aborto. Mas, como o impasse foi solucionado pelos juízes, não pelo Congresso, descortinou-se o terreno para uma eficaz propaganda conservadora. Os grupos antiaborto acusaram a corte de impor ao povo cristão a vontade de uma elite mundana, apóstata, sem Deus.

A campanha teve sucesso, cindindo a sociedade quase ao meio e transformando o tema em fonte de radical polarização partidária. Ginsburg teria preferido uma decisão política, pela via parlamentar, como na Itália, em 1978, e na Irlanda, em 2018.

A originalista Barrett alinha-se à proteção incondicional do direito à posse e porte de armas pois lê a Segunda Emenda “tal como foi escrita”. A emenda é de 1791, na esteira da Guerra de Independência, num país de proprietários de escravos e de colonos que se espraiavam por terras indígenas. Na época, inexistiam as armas automáticas capazes de ceifar dezenas de vidas em minutos. De fato, a juíza literalista subverte o espírito da lei ao interpretar a emenda como um direito ilimitado.

Já o ativismo do jurista iluminado submete a nação à sua vontade, circundando as dificuldades inerentes à democracia representativa. Roe vs. Wade forneceu os pretextos para uma reação populista de longo curso que intoxicou a política partidária dos EUA.

Hoje, pelas mãos de Donald Trump, emerge uma Suprema Corte fundamentalista, impermeável às demandas de reforma social. Há um lado positivo: os defensores das mudanças devem enfrentar a batalha na arena política e eleitoral, convencendo a maioria da justeza de suas teses.

A lição americana vale, de outro modo, para o Brasil. “In Fux we trust”: o ativismo judicial manifestou-se pelo alinhamento automático de ministros do mais alto tribunal à agenda política do Partido da Lava Jato.

Isso cobrou um preço institucional devastador. De um lado, semeou o chão onde nasceu o governo Bolsonaro. De outro, conduziu o STF a uma espiral entrópica que o fragmentou em 11 ilhas fortificadas engajadas em tortuosas guerras de guerrilha.

Juízes que fazem política fracassam duas vezes, como políticos e como magistrados. Ginsburg não foi grande por defender o aborto, mas por saber a diferença entre a cadeira do juiz e a tribuna do parlamentar.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Demétrio Magnoli: Bolsonaro e Trump representam a política dos idiotas

Profecia de H.L. Mencken escrita em 1920 realizou-se com a eleição dos dois presidentes

"À medida em que a democracia é aperfeiçoada, o cargo de presidente representa, cada vez mais adequadamente, a alma profunda do povo. Em algum grande e glorioso dia, a gente simples dessa terra realizará, finalmente, a plenitude de sua vontade e a Casa Branca será adornada por um completo idiota." A profecia, de H.L. Mencken, foi escrita em 1920, durante uma cinzenta campanha eleitoral, e realizou-se em 2016, com Trump (e, no Brasil, dois anos depois, com Bolsonaro). A culpa é mesmo da "gente simples" dessas terras?

O termo "idiota", de raízes gregas, foi usado, num passado já distante, como diagnóstico psicológico do indivíduo com moderada incapacidade intelectual. Os psicólogos o abandonaram e ele passou a descrever uma pessoa estúpida ou, ainda, alguém presunçoso. Os dois qualificativos aplicam-se aos ocupantes da Casa Branca e do Planalto.

Mencken, porém, não escrevia sobre algum presidente singular, mas sobre a democracia e a "alma profunda do povo". Será que tinha razão?

Na sua frustrada campanha presidencial, saiu da boca de Hillary Clinton o adjetivo "deploráveis" para fazer referência aos eleitores de Trump —que não eram a maioria numérica mas constituíram a maioria eleitoral. Nos fóruns petistas brasileiros, diante do triunfo de Bolsonaro, não faltaram acusações ao povo "ingrato" (além das rituais condenações à "mídia"). Hoje, frente a uma parcial recuperação da popularidade do presidente, não poucos analistas sugerem que o fenômeno derivaria da "compra de consciências" pelo auxílio emergencial. O povo tem, então, os idiotas que merece?

O populista venera o povo. Mencken, exato oposto, enxerga a sociedade pelas lentes de um plebeu aristocrático. O erro dele mereceria extenso exame filosófico mas, na prática, empresta um álibi às elites políticas bem pensantes: a culpa pela ascensão dos idiotas não seria delas, mas da "gente simples" incapaz de distinguir os bons dos maus.

Os bons precisam de um espelho. Nos EUA, os democratas batidos em 2016 ignoraram, anos a fio, a maioria do eleitorado branco do Meio-Oeste, que forma uma classe média açoitada pela transição tecnológica e pela crise estrutural da indústria tradicional. O partido contava com as graças da alta finança e falava para uma nação imaginária, definida como coleção de minorias. Trump venceu esgrimindo um discurso nativista, conspiratório e preconceituoso que apelava aos ressentimentos do "americano esquecido". Eleitores democratas desencantados refugiaram-se atrás do candidato da direita nacionalista, fazendo as diferenças mínimas que decidiram a eleição. Quem, na esfera política, agiu como idiota?

As fontes circunstanciais de Bolsonaro encontram-se no populismo fiscal dilmista, na exposição da macrocorrupção, na estratégia eleitoral de Lula e até na facada de um ninguém. Mas suas fontes profundas têm algo em comum com as de Trump.

No Brasil governado pelos bem pensantes, o Estado foi capturado por poderosos grupos empresariais e corporações do alto funcionalismo. Ao longo da bonança internacional que acompanhou os governos de esquerda, as castas de privilegiados receberam créditos, financiamentos, isenções, gordos salários e benefícios, às custas da saúde, da educação, do transporte de massa, dos equipamentos culturais. Como moeda de troca eleitoral, os pobres ganharam o Bolsa Família. A ascensão do idiota estava escrita nas estrelas.

A política da idiotia tem duas faces. O Bolsonaro que circula sem máscara entre ambulantes, enquanto emite cheques emergenciais, só ganha pontos porque, do lado oposto, os bem pensantes fingem residir na Nova Zelândia e clamam por quarentenas eternas. A "gente simples" dessas terras já elegeu Collor, FHC e Lula, Maluf, Erundina e Marta, Haddad, Serra e Doria. O idiota não é produto de sua "alma profunda", mas da idiotia dos bacanas.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Demétrio Magnoli: Extermínio do vírus é o canto de sereia que enfeitiça a primeira-ministra da Nova Zelândia

Jacinda Ardern mal oculta sua meta de inscrever na pedra sua liderança moral

A Nova Zelândia entrou em "lockdown" em março, para emergir em maio declarando um triunfo completo: a supressão do vírus. Jacinda Ardern saltou, então, da condição mundana de primeira-ministra ao estatuto mítico de Exterminadora. Duas semanas atrás, Auckland fechou de novo, após a irrupção de quatro novos de casos de contágio. Há, aí, uma lição.

As duas ilhas dos mares do sul, fragmentos remanescentes de um microcontinente parcialmente submerso, berços de uma nação de classe média, formam o lugar ideal para o experimento supressivo. O fracasso prova que o coronavírus não é exterminável —ainda que a Exterminadora insista, incansavelmente, em perseguir seu pote de ouro.

A Alemanha situa-se na ponta oposta da estratégia neozelandesa. Os alemães escolheram administrar os contágios, minimizando os óbitos por meio de quarentenas moderadas e do controle de focos de transmissão pela testagem em massa. No lugar da utopia de eliminação do vírus, eles definiram o objetivo de combater a epidemia com doses limitadas de restrições à vida social.

Os discursos vulgares sobre a vacina inscrevem-se no campo lógico personificado por Ardern. Fala-se da Vacina no singular e com maiúscula. A sua chegada marcaria a Redenção: o alvorecer dourado da imunidade absoluta.

Sob essa ordem de ideias, com tons religiosos, acompanha-se fervorosamente a "corrida pela vacina" travada por concorrentes americanas, britânicas, chinesas, alemãs e até uma trapaceira russa. A salvação final tornou-se tema de geopolítica global e prestígio nacional. Nada indica, porém, que num dia determinado a humanidade celebrará a vida sem vírus em torno de um frasco único de imunizante.

De fato, especialistas sóbrios traçam um cenário mais complexo, de ondas vacinais sucessivas superpondo-se ao longo do tempo. Países e grupos demográficos diversos serão vacinados com produtos diferentes. Em certos casos, os mesmos indivíduos receberão mais de uma dose de imunizantes, ou coquetéis de vacinas. No fim do arco-íris, o vírus não será totalmente exterminado e, por razões genéticas ou recusa à vacinação, restarão frações populacionais suscetíveis à doença.

Inexiste uma nítida, fina linha de fronteira de imunidade coletiva. Os fundamentalistas epidemiológicos celebraram a imaginária supressão neozelandesa enquanto, contraditoriamente, alertavam que o nirvana imunitário só poderia ser atingido após o contágio de mais de 70% da população.

As bruscas quedas de infecções em "pontos quentes" tão distintos quanto Manaus, Guayaquil e Estocolmo evidenciaram, pelo contrário, que a chamada "imunidade de rebanho" manifesta-se gradualmente bem antes disso, talvez desde o umbral de 30% de infecções.

Nas áreas que percorrem a extensa faixa da imunidade coletiva, as ondas vacinais adicionarão taxas extras de proteção imunitária a populações já pouco suscetíveis à doença. Em outras, oferecerão graus variados de imunidade. Mas o Extermínio é uma miragem, uma lagoa azul no deserto, o canto de sereia que enfeitiça Ardern. Como tantos agentes infecciosos, o coronavírus conviverá com a humanidade para sempre, acendendo pequenas, efêmeras fogueiras localizadas.

"Temos sido o líder mundial na resposta à Covid —podemos fazer tudo aquilo novamente", proclamou Ardern ao decretar o recente fechamento de Auckland. Jacinda mal oculta, atrás da promessa santa de salvar vidas, a meta de inscrever na pedra sua liderança moral. Por isso, dobra a aposta, investindo em sucessivos "lockdowns" para alcançar o que nem a vacina conseguirá. O empreendimento testa a resistência social de uma nação inteira —e, paradoxalmente, só será coroado de um enganoso sucesso se a vacinação em massa não tardar.

A obsessão exterminista é a imagem invertida do negacionismo epidemiológico. Não há ciência alguma nas duas posturas simétricas.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Demétrio Magnoli: Lukachenko é tirano da Belarus, mas vassalo de Putin

Presidente bielorrusso tem os traços de um fantoche ideal

No rastro de uma eleição farsesca, enquanto manifestantes sofriam brutal repressão, o presidente da Belarus, Aleksandr Lukachenko, recebia duas mensagens de congratulações.

Uma, do chinês Xi Jinping, desejando-lhe “muitas felicidades”, e a outra, mais específica, do russo Vladimir Putin, dizendo que o resultado “atende aos interesses fundamentais dos povos fraternos da Rússia e da Belarus” e assegura “relações de mútuo benefício em todas as áreas”. Ditadores ajudam uns aos outros —mas há algo mais neste caso.

Xi e Putin temem, acima de tudo, protestos nas ruas. As balas de borracha e a munição real empregadas pelas forças de segurança de Lukachenko, as 6.000 prisões, os espancamentos de detidos —tudo isso serve como alerta disciplinário para chineses e russos. O que aflige Putin, em particular, é o espectro de uma “Maidan bielorrussa”, isto é, a reprodução da revolução ucraniana de 2014 no Estado-vassalo vizinho.

Putin orienta-se pelo manual clássico da geopolítica russa, que enxerga o corredor de planícies entre a Alemanha e a Rússia europeia como estrada de trânsito de exércitos invasores. Há uma história longa, dramática, pontuada por Napoleão e Hitler, que sustenta o raciocínio.

Depois da implosão da URSS, a Otan avançou suas forças até a fronteira oriental polonesa. Moscou não classifica Belarus como nação soberana, mas como ativo territorial de profundidade estratégica russa.

“Maidan bielorrussa” é hipótese remota. O nacionalismo ucraniano antirrusso nutre-se de um trágico passado recente: o Holodomor, a Grande Fome de 1932-33 provocada pela coletivização forçada de Stálin. Não há um nacionalismo similar na Belarus.

Além do mais, depois de tudo, a Ucrânia não ganhou seu almejado passaporte para a União Europeia, um sonho difícil despedaçado de vez pela guerra separatista de baixa intensidade instalada pelo Kremlin no leste do país. Os bielorrussos sabem disso, como também conhecem a profunda dependência econômica que prende sua nação à Rússia.

Belarus é uma ponte crucial na geopolítica dos gasodutos russos. Por seu território, passa um quinto do gás fornecido pela Rússia à Europa. O duto Yamal transporta combustível extraído na Sibéria Ocidental para a Alemanha e o Luzes do Norte segue rota quase paralela, com destino à Polônia.

A Gazprom russa, que controla os dois dutos, absorveu a companhia de gás bielorrussa Beltransgaz em 2011. Belarus recebe petróleo e gás russos a preços subsidiados, ferramenta de chantagem que Putin utiliza para submeter Lukachenko às suas vontades.

Lukachenko, presidente bielorrusso desde que o cargo foi instituído, em 1994, tem os traços de um fantoche ideal. O antigo dirigente de uma fazenda coletiva, único deputado do Parlamento bielorrusso a votar contra a dissolução da URSS, conduziu seu país aos acordos da União com a Rússia de 1996-99, que preveem uma união monetária, cidadania comum e política unificada de defesa. Contudo, a vassalagem tem uma fronteira, que é a garantia de seu poder pessoal sobre a Belarus.

“Não somos russos, somos bielorrussos”, proclamou Lukachenko em 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia, no primeiro discurso em que trocou a língua russa pela bielorrussa. Ano passado, na mesma linha, o ditador resistiu à insistência de Putin pela imediata implementação da União com a Rússia.

Num contexto político diferente, ele se comporta como Nicolae Ceausescu, o tirano comunista da Romênia que rejeitou a submissão absoluta a Moscou. É por isso que, paradoxalmente, Putin sorri duas vezes diante da revolta em curso na Belarus.

A satisfação óbvia emerge da selvagem repressão, que ensina aos russos uma lição sobre limites. Menos explícita é a que emerge da conflagração social nas ruas do país vizinho: um Lukachenko debilitado não se atreverá a dizer “não” ao mestre e protetor.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Demétrio Magnoli: O único consenso nacional

A polarização política contaminou as discussões sobre a crise sanitária

‘Já enfrentávamos uma crise de ensino anterior à pandemia. Agora, estamos diante de uma catástrofe de toda uma geração que pode desperdiçar potencial humano e levar a décadas de atraso, exacerbando a desigualdade.’ António Guterres, secretário-geral da ONU, concluiu dizendo que a educação merece o qualificativo de atividade essencial: “Colocar os alunos de volta às escolas da forma mais segura possível precisa ser a maior prioridade”. No Brasil, porém, o debate sobre o tema foi virtualmente interditado.

As escolas particulares de Manaus reabriram há 35 dias, colocando 60 mil alunos em aulas presenciais. A cidade vive nítido declínio da transmissão do vírus, mas está longe de erradicar o contágio. A maioria dos modelos epidemiológicos e dos estudos em países que retomaram aulas revelam riscos muito baixos. Nada, porém, parece capaz de evitar que as redes públicas de ensino brasileiras sigam fechadas indefinidamente.

Um fator relevante é psicossocial: os pais temem por seus filhos. Quando adotados padrões sanitários e de testagem apropriados, é muito reduzida a probabilidade estatística de contágio entre professores e funcionários e, especialmente, de complicações sérias em crianças. Obviamente, o risco não é nulo — como, aliás, no caso de outras doenças contagiosas. E se meu filho for o ponto fora da curva?

O medo tem um contexto. A polarização política contaminou as discussões sobre a crise sanitária. O negacionismo bolsonarista provocou uma reação dogmática, que domina a imprensa e a parcela mais esclarecida da opinião pública: “Se Bolsonaro fala em abrir, exigimos fechar”. No lugar do debate racional de custos e benefícios de cada restrição sanitária específica, as vozes indignadas com a criminosa negligência do governo federal refugiam-se no clamor genérico por lockdowns. Nesse passo, o pensamento supostamente progressista limita-se a reproduzir a cartilha bolsonarista — apenas virando-a pelo avesso.

Na prática, como quarentenas prolongadas são insustentáveis, o clamor só contribui para moldar o ritmo e as formas da reabertura inevitável. Os governos autorizam a retomada dos setores politicamente organizados, capazes de exercer pressão eficiente, como templos, escritórios, indústrias e shoppings. Escolas? As crianças não têm associações de classe — e não votam. A política, não a epidemiologia, decide a sorte de “toda uma geração” de brasileiros sem voz.

Fora do Brasil, há negacionistas de direita, como Trump, e de esquerda, como o sandinista nicaraguense Daniel Ortega e o nacionalista mexicano López Obrador. No Brasil, porém, a esquerda cavou sua trincheira no quadrante mais extremo do fundamentalismo epidemiológico. O medo elege: a bandeira da irredutível “defesa da vida” descortina caminhos oportunos para a denúncia geral de governadores e prefeitos que, ao longo do tempo, flexibilizam quarentenas. É nessa moldura que se inscreve a exigência da manutenção de escolas fechadas “até a vacina”, já explicitada pelo candidato do PT à prefeitura de São Paulo.

Os alunos não têm voz, mas os sindicatos de professores têm — e utilizam poderosos megafones para sabotar o mero debate sobre reabertura escolar. Manaus é mais um indício de que é possível reabrir escolas com segurança nas cidades que descem a ladeira da curva pandêmica. Daí surge a palavra de ordem “Não antes da vacina!” — que, nas condições atuais, equivale a aguardar a descoberta do genuíno Santo Graal ou do mapa da Serra das Esmeraldas. Escolas, só depois da Segunda Vinda de Cristo, diriam os chefões sindicais, se empregassem a linguagem dos bispos.

Guterres não tem chance no Brasil. Bolsonaro, que fingiu decretar a reabertura de quase tudo, nunca falou em abrir escolas. Aqui, a elite segregou seus filhos em colégios-butique, cujas anuidades são mais bem expressas em dólar, os governos de esquerda jamais se importaram com a tragédia educacional retratada nas comparações internacionais do Pisa, e o governo da extrema direita entregou o MEC a um analfabeto funcional malcriado.

Educação pública é bem supérfluo — eis o único consenso nacional.

Demétrio Magnoli: Banalizar o genocídio é uma forma de vestir a omissão

Carl Jung escreveu que “contemplar o mal absoluto é uma rara e avassaladora experiência”. Genocídio é Auschwitz, o mal absoluto. Gilmar Mendes não tem o direito moral —nem mesmo a pretexto de formular uma crítica urgente, justa e necessária— de mobilizar frivolamente o conceito.

Genocídio é a figura histórica e jurídica que tipifica a operação deliberada, conduzida pelo Estado ou por forças em armas, de extermínio físico de uma população singular inteira. Contam-se, no século 20, além do Holocausto, três grandes eventos genocidas: o armênio, o do Camboja e o de Ruanda.

O Tribunal Penal Internacional (TPI), estabelecido para processar crimes contra a humanidade, classificou os massacres de muçulmanos bósnios no enclave de Srebrenica, em 1995, como “intenção de genocídio” e indiciou o ex-presidente sudanês Omar Bashir por crimes de genocídio cometidos na Guerra de Darfur, a partir de 2003. A invocação do crime dos crimes para fazer referência às imposturas do governo Bolsonaro diante da pandemia tem graves implicações filosóficas e práticas.

Filosoficamente, percorre-se a trilha da banalização do mal. Conrado Hübner sugere que o maior dos crimes “libertou-se das amarras do conceito jurídico-penal”, passando “a se referir a ações e omissões difusas que multiplicam a morte em grupos sociais específicos” (Folha, 7/7). Conceitos, porém, não cultivam o hábito de se “libertar” sozinhos, e o TPI continua a exigir a deliberação de extermínio para qualificar o genocídio. Daí, é forçoso concluir que a tentativa de diluir o conceito não passa de um truque de linguagem imerso nas polêmicas ideológicas circunstanciais.

No super-Estado de Oceania, de Orwell, o Partido suprimiu os registros históricos objetivos, fazendo de sua narrativa a fonte exclusiva de informação sobre o mundo exterior. Desse modo, instalou um presente perpétuo, no qual “o inimigo do momento sempre representou o mal absoluto”. A linguagem das redes sociais, que abomina a história, reproduz parcialmente o cenário orwelliano. Nessa moldura, a finalidade da palavra já não é nomear precisamente um fenômeno, mas causar escândalo, gerar comoção instantânea, marcar a ferro o alvo da hora. Nem mesmo juristas, que deviam saber mais, escapam à tentação.

O esporte tem consequências. Prevenindo-se de investigações por crimes de guerra, o governo dos EUA saltou do mero boicote para sanções diplomáticas contra o TPI. Para Trump, nada mais útil que a inundação da corte internacional por denúncias vazias de genocídio, baseadas em “ações e omissões difusas”. A transformação do tribunal em câmara de eco de controvérsias políticas nacionais significaria a desmoralização do instrumento principal de punição do mal absoluto.

Banalizar o genocídio é uma forma de vestir a omissão com os andrajos do radicalismo retórico. Na prática, troca-se a obrigação de abrir processo contra agentes de crimes definidos na lei por falsas exibições de coragem. Se o policial que assassinou George Floyd não fosse denunciado por homicídio qualificado, mas por genocídio, seria certamente absolvido. Quando um juiz da corte suprema aventa o crime maior, de competência do TPI, exime-se do dever de apontar os crimes efetivos do governo, que estão sob a jurisdição do STF.

Os juristas do grupo Prerrogativas alegaram que o ministro do STF limitou-se a manipular o recurso da “hipérbole”. Dias depois de sua manifestação hiperbólica, Gilmar Mendes telefonou para Bolsonaro e, na sequência, para Pazuello, fumando o cachimbo da paz com os supostos agente e cúmplice de genocídio. Ninguém será denunciado à corte de Haia. O governo seguirá, impunemente, violando o direito constitucional à saúde dos cidadãos. Os heróis da resistência já inscreveram seus nomes no panteão das redes sociais.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Demétrio Magnoli: Consequência da morte de Bolsonaro seria sua vida política eterna

Torcida por sua morte esconde desejo de borrar raízes do extremismo de direita

Sempre leio Hélio Schwartsman, concordando e discordando, porque aprecio a qualidade de seu texto e divirto-me com sua férrea lógica consequencialista. Águias também fazem voos rasantes, mas dessa vez ele passou do ponto: “Por que quero que Bolsonaro morra” (Folha, 8 de agosto) é uma traição a meus princípios e, mais importante, uma dupla traição à filosofia do próprio Schwartsman.

O argumento de que a morte de Bolsonaro por Covid-19 salvaria vidas é uma aplicação restritiva, quase infantil, do consequencialismo. Há mais entre o céu e a terra do que a pandemia. O exame especulativo sobre as implicações de hipotético falecimento presidencial não pode se cingir à ótica exclusivista da epidemiologia.

Bolsonaro enfrenta a encruzilhada decisiva de seu (des)governo. Na base social remanescente da extrema direita, que não é insignificante, sua morte súbita teria o condão de salvá-lo da desmoralização, elevando-o a um pedestal inexpugnável. O falso mito se tornaria, então, Mito.

A consequência mais ampla de sua morte biológica seria sua vida política eterna. Em torno da tumba de um Messias de cartolina, se reuniriam novas gerações de extremistas dispostos a assombrar a democracia brasileira.

Eu, que não sou consequencialista, não desejo a morte biológica de ninguém. Schwartsman, o consequencialista, tem o dever lógico de torcer pela completa recuperação clínica do presidente, para que a crise em curso produza sua morte política. No horizonte do longo prazo, é isso que pouparia mais sofrimentos e mais vidas.

A segunda traição reveste-se de maior gravidade. O consequencialismo consequente precisa ser aplicado aos atos do próprio consequencialista. À luz dessa lógica, Schwartsman não deveria ter dado publicidade ao seu desejo íntimo. O erro, nesse caso, estende-se à Folha, que tem o dever de proteger as fronteiras do discurso publicável.

Bolsonaro já torceu publicamente pela morte de FHC (por fuzilamento) e de Dilma Rousseff (por infarto ou câncer). Quando um articulista de peso do maior jornal do país utiliza-se de linguagem paralela, está legitimando o discurso da barbárie. A coluna faz o debate público retroceder mais um degrau, rumo ao poço fétido habitado pelo olavo-bolsonarismo. Mas as consequências não se limitam a isso.

Teoricamente, sob a inspiração do Código de Hamurabi, Bolsonaro poderia invocar a lei de talião para declarar que torce pela morte de Schwartsman. Ao contrário dos leitores de Schwartsman, os seguidores fieis de Bolsonaro organizam-se como seita política, circulam armados por aí e pregam a cisão violenta com a ordem legal.

A previsível interpretação do desejo presidencial por alguns deles como uma fatwa, mais ou menos nos moldes da proclamada pelo aiatolá Khomeini contra o escritor Salman Rushdie, mudaria radicalmente o patamar das ameaças oficiais à liberdade de imprensa.

Em “A morte e a Morte de Quincas Berro D’Água”, sua obra mais sofisticada, Jorge Amado reflete sobre a hipocrisia. O venerável Joaquim Soares da Cunha, discreto funcionário público, morrera socialmente aos olhos de seus familiares ao converter-se no cachaceiro boêmio Quincas Berro D’Água. A morte biológica do protagonista propicia à família a vivência pública de um luto simulado, que oculta o profundo alívio causado pelo desaparecimento da fonte de desonra. Suspeito que, atrás da torcida pela morte de Bolsonaro, esconda-se o desejo de borrar de nossas vistas as raízes da árvore do extremismo de direita.

Quando torce para o vírus resolver o impasse político, o racionalista Schwartsman exercita uma espécie peculiar de pensamento mágico. Bolsonaro é, apenas, o pico emerso de uma montanha de dejetos históricos. O Brasil deve carregar o fardo da desonra, para aprender a mirar sua imagem no espelho —e matar politicamente a fonte do mal.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.