redes sociais

Beatriz Della Costa: A sociedade civil tem que pautar a política

Umas semanas atrás fui entrevistada por uma jornalista que me perguntou assim: “Como mudar a situação do Brasil?”. Minha primeira reação foi partir para o óbvio: lockdown, vacina e auxílio emergencial. “Mas o que podemos fazer hoje para transformar esse cenário amanhã?”, ela insistiu. Fiquei aflita, pois não tenho a resposta. O que pude dizer foi que não há solução imediata, que a ideia do impeachment se esvai a cada dia e que já está bem claro que somos triplamente reféns: do vírus, do Governo negacionista e de políticos fisiologistas.

A conversa me deixou reflexiva. Primeiro pela essência da pergunta em si, que enfatiza o quanto estamos todos ansiosos para sair do buraco. Depois, pela constatação da inexistência de uma saída rápida. O bolsonarismo está por aí desde antes de 2018 e, de uma forma ou de outra, vai persistir para além de 2022 ou 2026. Ele representa um pensamento com o qual 30% da população de certa maneira se identifica. Então, querer mudar o futuro é, primeiro, ser capaz de olhar para este presente e entendê-lo a partir das heranças do passado, boas ou ruins. Precisamos lembrar que o bolsonarismo apenas vocaliza o comportamento de um país que se desenvolveu a partir do autoritarismo, da escravidão, da violência, do extrativismo.

E o que a gente sente é que ninguém, seja no governo ou na oposição, está preocupado em fazer isso, em delinear um projeto de país. Os partidos e os políticos, os tais fisiologistas de que falei, estão ali travando uma disputa de cabo de guerra que nada tem a ver com você ou comigo. De onde, então, pode vir a esperança? A que podemos nos apegar?

Sou cética no que diz respeito a uma oposição que, sem propostas, busca a união pela via do “anti”, mas confesso que aquele primeiro discurso de Lula depois de seu retorno ao jogo político, em março, me fisgou. Vi ali uma chance de enfim fugirmos destes tempos com sabor de 1964. A questão que fica é: para que futuro Luiz Inácio nos levaria? Chegaríamos finalmente à terceira década do século XXI? Ou iríamos para o futuro de 2010, numa continuidade direta de seu segundo mandato? Seja como for, a escolha entre 1964 e 2010 não é nada difícil.

Não tenho dúvidas, entretanto, de que a única maneira de entrarmos de vez no século XXI é nos livrando por completo da ideia de salvadores da pátria. Não existe mágica, não existem personificações puras do bem e da mudança. Qualquer pessoa que se proponha a botar o país nos eixos, a nos reinserir numa linha do tempo próxima à realidade, deve governar pelo diálogo com os mais diferentes grupos da população. Lula talvez esteja dando umas dicas de que está disposto a fazer isso (anda falando de imprensa livre, segurança, relações internacionais, pandemia e de vez em quando até de meio ambiente), mas já conhecemos suas limitações: além de representar um grupo político com visões enraizadas no fim do século XX, também é, de certa forma, parte do problema que vivemos.

No meio disso tudo, a sociedade civil tem a grande missão de começar a pautar a política de maneira menos centralizada e dependente. Precisamos disseminar o diálogo construtivo entre o poder público e, também, entre a população. Desde já, as organizações precisam ouvir brasileiros de todos os tipos, brasileiros que pensam de muitas maneiras, brasileiros que votam em pessoas diferentes. Isso vai decifrar insatisfações e, o mais importante, desvendar os pontos de convergência que podem fomentar um projeto de país e repavimentar a estrada para um Brasil justo e humano. Poucos países têm uma sociedade civil tão sólida, é hora de usarmos isso a nosso favor.

Sei que estamos resolvendo emergência atrás de emergência. Quando o encanamento se rompe e tudo fica debaixo d’água, vamos pensar em chamar um bombeiro hidráulico ou na reforma da casa? É possível lidar com a urgência e ao mesmo tempo se dedicar à construção de um futuro? Só há uma resposta: tem que ser. Estamos diante do grande desafio desta geração, a reconstrução do nosso tecido social. E chegou o momento de enfrentarmos nossos medos e as sombras do nosso passado, estabelecermos conversas, praticarmos a tolerância e sairmos Brasil adentro para construir nossos sonhos para o século XXI.

Beatriz Della Costa é cientista social, cofundadora e diretora do Instituto Update, organização da sociedade civil sem fins lucrativos que lançou em 2020 o projeto Eleitas: Mulheres na Política (www.eleitas.org.br), que mapeou mais de 600 mulheres e entrevistou mais de 100 para mostrar como elas vêm transformando a política, a sociedade e a democracia na América Latina.

Fonte:

El País

https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-05-05/a-sociedade-civil-tem-que-pautar-a-politica.html

Alon Feuerwerker: O atraente bidenismo

A política econômica do governo Joe Biden vem atraindo certo entusiasmo nas correntes políticas da oposição, pela esquerda, ao governo Jair Bolsonaro. É compreensível. Após muitos anos de difusão do chamado Consenso de Washington, eis que na capital do mesmo nome surge uma administração a propor, entre outras coisas, emitir moeda, reforçar o papel do investimento estatal e taxar quem tem mais, para distribuir a quem tem menos.

A mudança ali, com as ondas de influência irradiadas mundo afora, soma-se vetorialmente por aqui a uma certa frustração com a colheita das políticas aplicadas desde pelo menos a Ponte para o Futuro de Michel Temer. Na sequência veio a dupla Bolsonaro-Paulo Guedes. É razoável admitir que existe alguma continuidade nas orientações definidas para a economia pelos governos que mandam no Planalto desde a ruptura de 2016.

Claro que a análise objetiva exige levar em conta as circunstâncias. Cada um de nós é ele mesmo e suas circunstâncias. Uma foi o governo Temer ter entrado em modo de sobrevivência por razões da área policial, e depois a pandemia da Covid-19 pegou pela proa a administração Bolsonaro. Mas aí enveredamos pelo terreno das explicações e justificativas. E na política, a exemplo de outras esferas da vida, quem começa a se explicar e justificar já está perdendo.

Os ventos bidenistas e a crônica pasmaceira econômica acenderam no Brasil o desejo de uma guinada. Mas qual a viabilidade dela? Que candidato com chances vai pegar a estrada em 2022 dizendo que irá fazer dívida pública pesada para ampliar o investimento estatal e prometendo tomar o dinheiro dos “ricos” (que no Brasil, na prática, incluem uma gorda fatia da classe média) para redistribuir renda pela mão do Estado?

Políticas econômicas precisam ter, antes de tudo, viabilidade política. Há sim teóricos respeitáveis que garantem: fazer dívida em moeda nacional não produz inflação. Mas qual presidente vai arriscar, no sempre instável cenário institucional brasileiro, colocar todas as fichas numa teoria contraintuitiva? Se der errado, seus autores no máximo farão autocrítica. Já o político provavelmente terá ido para o cadafalso, talvez metafórico.

Há uma diferença importante entre o Brasil e os Estados Unidos. Eles podem legalmente imprimir dólares sem lastro e nós podemos imprimir reais sem lastro, mas não parece que as consequências venham a ser as mesmas. Isso e outros fatores devem impelir os candidatos competitivos a buscar soluções mais convencionais. Uma em especial: a atração maciça de capitais externos para fazer subir a taxa de investimento privado.

Eis por que no próximo governo, pois entramos na etapa conclusiva deste, talvez um ministério de importância renovada será o das Relações Exteriores. E quem sabe não deveríamos voltar nossos olhos também para o Oriente, em vez de apenas para o Norte? É pouco razoável imaginar que a economia brasileira vai se erguer puxando os próprios cabelos para cima. Ou colocando todas as fichas de política exterior numa única casa.

*Alon Feuerwerker é jornalista e analista político/FSB Comunicação

====================

Publicado na revista Veja de 28 de abril de 2021, edição nº 2.737

Fonte:

Análise Política

http://www.alon.jor.br/2021/05/o-atraente-bidenismo.html

Veja

https://veja.abril.com.br/blog/alon-feuerwerker/o-atraente-bidenismo/

Eliane Cantanhêde: Gabinete das trevas

A estrela da CPI da Covid nesta semana é a cloroquina, mas a da semana que vem será a vacina. O governo Jair Bolsonaro não sai bem nem numa nem na outra e todas as perguntas giram em torno de um mesmo eixo: o grave negacionismo científico do próprio presidente da República diante da cloroquina, da máscara, do distanciamento, da vacina. De toda a pandemia, enfim.

A cronologia da CPI corresponde e expõe às câmeras, para o Brasil inteiro, a própria realidade do governo. Luiz Henrique Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde por defender teses e protocolos científicos e da OMS. Nelson Teich foi colocado lá para ficar quieto, não atrapalhar, mas se rebelou quando percebeu a roubada. E o jeito foi meter um general da ativa do Exército, Eduardo Pazuello, para fazer o papel de bobo, obedecendo a tudo que seu mestre mandasse.

Por trás dessa cronologia, há o que Mandetta revelou já no primeiro dia de depoimentos: quem manda na pandemia não é o Ministério da Saúde, logo, nem Mandetta, nem Teich, nem Pazuello, mas, sim, o presidente, com um gabinete das sombras, ou das trevas. Não consta que Bolsonaro seja médico, cientista ou saiba a diferença entre vírus e bactéria. E não se sabe quem são e qual é a formação e a expertise em saúde, particularmente em saúde pública, dos tais integrantes do gabinete misterioso.

É dali, porém, que saem decisões estapafúrdias que dizem respeito à vida de todos os brasileiros e foram rechaçadas por Mandetta e Teich, mas assumidas alegremente por Pazuello e pela cúpula do governo. Não fosse assim, o que levaria um outro general, este da reserva, mas de quatro-estrelas, a ter de se vacinar escondido? E por que demorar um ano inteiro para lançar uma simples campanha para orientar os cidadãos para o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, vacina?

A grande dúvida, porém, é quanto ao quarto ministro em plena pandemia: o que defende, faz e pretende, e qual o grau de autonomia do médico Marcelo Queiroga em relação ao “doutor” Bolsonaro e ao gabinete das trevas? Como ele entrou e saiu da CPI sem citar uma única vez a palavra “cloroquina”, nem para aprovar, nem para condenar, as duas perguntas ficaram sem resposta conclusiva.

Foi aflitivo assistir ao depoimento. Queiroga fez um esforço gigantesco para se equilibrar entre suas crenças e a condição de ministro de Bolsonaro, tentando resumir tudo a um mantra: “A solução está na vacinação”. Não deixou, porém, de admitir, transversalmente, ou nas entrelinhas, que também é a favor das máscaras e do isolamento social e contra a cloroquina. Ou seja: não acusou Bolsonaro, mas disse, sem dizer, que defende exatamente o oposto do presidente, seu chefe.

Um exemplo da saia-justa foi quando, sem ter o que responder à pergunta sobre a orientação do Ministério da Saúde para “tratamento precoce”, que não tem respaldo científico em lugar nenhum do mundo, ele frisou que, “na minha gestão”, não houve orientação nem distribuição de cloroquina. Leia-se: se havia e não há mais é porque… ele é contra.

Enquanto a CPI expõe os absurdos de Bolsonaro, ele tenta distrair a plateia. Umas sacadas são só de mau gosto, como rir do cabelo “black power” de um seguidor: “Tô vendo uma barata aqui!”. Outras vão além, como chamar os contrários à cloroquina de “canalhas” ou voltar a atacar a China gratuitamente numa hora dessas. Os efeitos não são contra a pessoa de Jair Bolsonaro, mas contra o interesse nacional e a vida dos brasileiros.

Por falar em vida, lá está o Brasil mais uma vez de forma desoladora na mídia internacional, com a chacina no Rio, onde um tiroteio entre polícia e bandidos deixou 25 mortos. É essa a imagem do “novo Brasil”, esse Brasil do gabinete das trevas.

Fonte:

O Estado de S. Paulo

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,gabinete-das-trevas,70003706947

O Estado de S. Paulo: Nas redes, economia afeta confiança em Bolsonaro, diz pesquisa

Vinícius Valfré, O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA – A confiança que usuários de redes sociais depositam no presidente Jair Bolsonaro tem registrado queda acentuada desde novembro. Apesar das contestações na forma como o presidente conduz o combate à pandemia no País, o declínio é influenciado pelo contexto econômico de fim do auxílio emergencial somado à alta da inflação.

O diagnóstico está em monitoramento feito pela AP Exata e obtido pelo Estadão. A consultoria coleta publicações nas redes que mencionam Bolsonaro desde o primeiro dia do governo e, com algoritmos e inteligência artificial, classifica as mensagens como expressões de sentimentos específicos.

O tombo nas manifestações de confiança não é influenciado pela gestão da crise sanitária porque, de acordo com o estudo, esta frustração se manifestou na oscilação de postagens que expressam medo e tristeza. Além disso, a confiança começou a oscilar negativamente em setembro, quando a alta dos preços começou a se tornar mais visível.

Naquele mês, a variação mensal da inflação havia saltado de 0,24% para 0,64%. A sequência de subidas seguiu até dezembro, com o pico de 1,35%.

Até agosto passado, as publicações em redes sociais que manifestaram confiança em Bolsonaro eram cerca de 24%. A partir de setembro, o índice desenvolvido pela AP Exata começou a registrar queda. Em novembro, ficou em 20%. Em dezembro, quando foram pagas as últimas parcelas do auxílio emergencial de R$ 300, foi a 16%.

Nos meses seguintes, as menções a Bolsonaro que expressavam confiança continuaram baixando. Agora, o índice está em 14%. Por outro lado, postagens que expressavam medo e tristeza saltaram de 16% e 14%, respectivamente, para a casa dos 18%.

“A percepção da inflação começou no fim do ano e isso deu início ao processo de perda de confiança, que se acentuou a partir de dezembro com o fim do auxílio emergencial quando tínhamos um quadro de recessão. É um cenário explosivo para a popularidade de qualquer governo”, analisou Sérgio Denicoli, diretor da AP Exata.

Nesse cenário, a atuação do ministro Paulo Guedes atrapalhou a percepção das pessoas. “As previsões de Guedes hoje são tidas como folclóricas nas redes e as idas e vindas do presidente tiraram dele credibilidade. O desafio do governo é recuperar a confiança do eleitor”, ponderou Denicoli.

Antes mesmo de mergulhar nas polêmicas sobre o “vírus chinês” e sobre bolsa em universidades para “filho do porteiro”, o “Posto Ipiranga” de Bolsonaro vem sendo criticado por frustrar a promessa liberal que prometera quando assumiu o ministério. Estão em aberto grandes compromissos, como o de obter R$ 1 trilhão com privatizações e zerar o rombo do Orçamento.

Procurado, o Palácio do Planalto disse que não vai se manifestar sobre o levantamento.

Metodologia

A pesquisa da AP Exata contempla publicações geolocalizadas, feitas nas principais redes sociais, com menções ao presidente Jair Bolsonaro. Os dados foram coletados entre 1º de janeiro de 2019 e 30 de abril de 2021, a partir de usuários localizados em 145 cidades de todos os Estados.

A consultoria usa um amplo acervo de palavras que podem expressar emoções. A partir daí, usa inteligência artificial para fazer a chamada análise de sentimentos nas publicações feitas por internautas.

Fonte:

O Estado de S. Paulo

El País: Bem-vindos à galáxia paralela de Bolsonaro no Facebook

Naiara Galarraga Gortázar, El País

O Jair Messias Bolsonaro mais genuíno aparece toda quinta-feira em celulares e telas. Às 19 horas em ponto começa a live semanal do presidente do Brasil no Facebook. A cada sete dias, o elenco muda, mas o cenário, o roteiro e o tom variam pouco no resumo moldado à medida dos bolsonaristas da direita mais extremista. Dois indígenas, que ele apresentou como “irmãos índios”, o acompanharam esta semana como exemplo vivo do que motiva seu mais polêmico projeto legislativo para a Amazônia. Em calça e camisa, os dois convidados ofereciam a imagem do indígena de que Bolsonaro gosta, o assimilado à vida urbana. Nada a ver com os povos originários que vivem nas aldeias.

O presidente chegou a dizer que, para prosperar, os indígenas deveriam poder plantar em larga escala, cortar madeira, extrair ouro, diamantes ou construir hidrelétricas em suas terras, se assim quiserem (agora é ilegal). Falou-se em desenvolvimento social e econômico, mas nenhuma palavra sobre o valor ecológico dessas terras —que incluem a Amazônia—, a biodiversidade ou a crise climática.

O assunto que tomava as manchetes da imprensa naquele momento —o coronavírus já matou 400 mil brasileiros— foi mencionado de passagem durante a hora de transmissão, feita no Palácio do Planalto, em Brasília. Tudo sem máscaras nem distanciamento de segurança.

É uma espécie de Alô, presidente à la Bolsonaro. Versão 2.0 do formato inventado por outro populista, este de esquerda, o venezuelano Hugo Chávez. É a galáxia paralela que a extrema direita brasileira criou para se comunicar diretamente, agora desde o topo do poder político, com aqueles que permanecem ao seu lado, apesar da pandemia, da inflação, do desemprego e dos escândalos: um terço do eleitorado, segundo as pesquisas.

Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes, reúne um grande público neste país de 210 milhões de habitantes. Quase um milhão de internautas assistiu ao último programa ao vivo, que ultrapassou os 93.000 comentários. O poder multiplicador do Facebook e do WhatsApp foi determinante para sua surpreendente vitória eleitoral em 2018 neste país sem televisão pública, onde a Rede Globo domina a televisão com imenso poder midiático.

O formato é sempre o mesmo. Bolsonaro está sentado atrás de uma mesa com um intérprete de sinais à sua esquerda (muitas vezes, a única mulher em cena, porque o Governo é quase todo masculino) e à direita, um ou dois ministros ou altos funcionários a quem ele faz perguntas como se lhes estivessem tomando a lição. Às vezes, anuncia medidas governamentais, como o bônus de Natal do Bolsa Família.

Nesta quinta-feira foi a vez do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier da Silva, delegado de polícia. Juntos, esmiuçaram a defesa do projeto de lei que visa autorizar a exploração de minérios em terras indígenas com o argumento de que não é possível que milhões de índios vivam na miséria em terras de fabulosas riquezas. Com eles, os indígenas Arnaldo, da etnia parecis, e Josélio, um surucucu. O primeiro falava em português fluente até que Bolsonaro o interrompeu: “Ei, fala alguma coisa na tua língua”.

Como todo populista, o Bolsonaro precisa de inimigos para manter as fileiras cerradas. Os desta quinta-feira eram a Europa, que apresentou como preocupada da boca pra fora com os indígenas, mas alheia às suas misérias, e as ONGs, e uma imprensa que acusa de desinformar … Também repisou as clássicas ameaças do seu manual: o socialismo, comunismo, a Venezuela, a esquerda, o partido social-democrata, “o candidato que acaba de recuperar seus direitos políticos”, referindo-se a Luiz Inácio Lula da Silva. E com os olhos postos nas eleições presidenciais de 2022, agitou o fantasma da fraude eleitoral. Gabou-se de medidas governamentais e pronunciou uma de suas frases favoritas: “Eu me chamo Messias, mas não faço milagres”.

Os dois assuntos mais quentes na imprensa tradicional apareceram apenas fugazmente. Às vítimas da covid-19, Bolsonaro dedicou poucas palavras: “Lamentamos as mortes, chegou um número enorme de mortes”, seguidas de um apelo: “A gente espera que não haja uma terceira onda, a gente pede a Deus”. E sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai analisar a partir da próxima terça-feira as ações e omissões do seu Governo nesta crise sanitária, disse: “A gente continua trabalhando a todo vapor, não tamos preocupados com essa CPI, nós não tamos preocupados”. Em seguida, ele anunciou a inauguração de uma dessas obras eternas.

Desde que descobriu o filão de se comunicar com o povo sem intermediários, Bolsonaro o adotou com fervor. Os FBs ao vivo são agora a zona de conforto deste presidente que não dá coletivas de imprensa, oferece poucas oportunidades de ser abordado diretamente pela imprensa e só concede entrevistas a jornalistas afins. É a sua bolha, onde ninguém o questiona ou critica. As entrevistas diretas incluem perguntas via um celular que um militar traz para ele, mas não vêm do povo, e sim de jornalistas de um programa radiofônico simpático a ele.

O Brasil acaba de cair para a 111ª posição entre 180 países na classificação anual da Repórteres Sem Fronteiras. A RSF sustenta que “o contexto tóxico em que trabalham os profissionais da imprensa brasileira” é culpa principalmente do presidente. “Os insultos, a estigmatização e as humilhações públicas orquestradas contra os jornalistas se tornaram a marca registrada do presidente Bolsonaro, de sua família e de seu círculo próximo”, acrescenta a RSF.

Durante as transmissões presidenciais ao vivo, os internautas comentam. Entre incentivos, elogios e bênçãos ardentes, petições antidemocráticas como a de Rubanubio Pereira Silva: “Presidente, esperamos uma intervenção militar com o senhor à frente”.

Neste país aficionado pelas redes sociais, muitos momentos viralizaram. Dois dos mais polêmicos: ele e seu então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um trumpista, bebem um copo de leite em um gesto interpretado pelos internautas como um aceno aos supremacistas brancos. E no dia em que o Brasil ultrapassou 55.000 mortes por covid-19, o atual ministro do Turismo, Gilson Machado, tocou no acordeão a Ave Maria em homenagem às vítimas junto com o presidente da “gripezinha”, o ministro da Economia e a intérprete de sinais. Para os 400.000 que morreram, não houve homenagem.

Fonte:

El País

Folha de S. Paulo: Contra racismo, futebol inglês decide boicotar redes sociais por 4 dias

Contas dos times de todas as divisões profissionais no Facebook, Instagram e Twitter não serão atualizadas

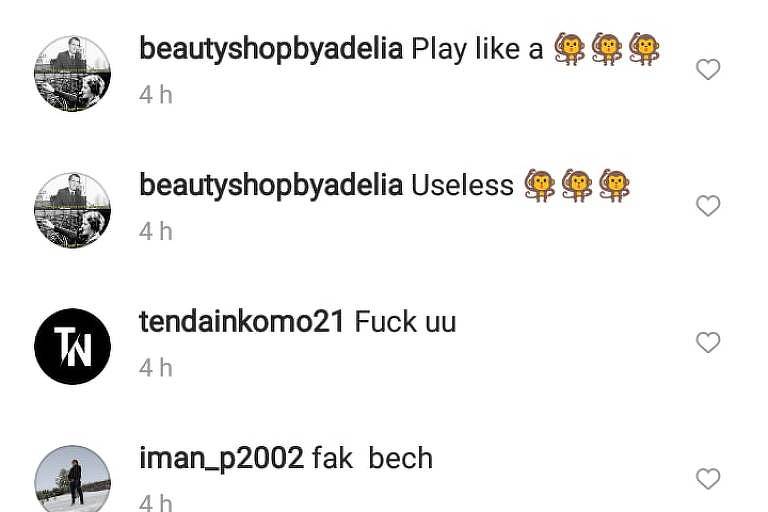

O futebol inglês vai boicotar Facebook, Instagram e Twitter por quatro dias a partir da próxima sexta-feira (30). A iniciativa, divulgada neste sábado (24), é um protesto porque clubes, federações, associações de jogadores e torcedores acreditam que as plataformas fazem pouco para combater o racismo.

A ação vai englobar a Federação Inglesa (FA), a Premier League (liga dos clubes que organiza a primeira divisão), a EFL (English Football League, responsável pelos torneios da 2ª a 4ª divisão), as duas principais competições femininas e outras seis entidades ligadas a atletas, torcedores e ONGs que lutam contra discriminação no esporte.

Isso significa que as contas dos clubes e federações não serão atualizadas no próximo final de semana. Nas partidas da Premier League, serão 20 times envolvidos. Apenas Manchester United, Manchester City, Chelsea e Liverpool têm 478 milhões de seguidores espalhados pelas três redes sociais.

Em fevereiro deste ano, as organizações enviaram uma carta conjunta às plataformas pedindo maior agilidade na retirada de postagens e comentários racistas, melhores filtros para evitar este tipo de conteúdo e maior capacidade para expulsar usuários. Também pediram que Twitter, Facebook e Instagram trabalhassem melhor com a polícia para identificar e processar responsáveis por mensagens racistas.1 4

"Embora algum progresso tenha sido feito, reiteramos esses pedidos hoje em uma tentativa de reduzir o incansável fluxo de mensagens discriminatórias e assegurar que existam consequências reais para os responsáveis", diz o comunicado divulgado.PUBLICIDADE

Clubes, federações e entidades que assinam o manifesto também solicitam ao governo do Reino Unido que apresse a apresentação de projeto de lei que torna as redes sociais responsáveis pelo conteúdo postado e, com isso, também possam responder judicialmente por ele.

"A Premier League e nossos clubes se unem ao futebol ao realizar este boicote para ressaltar a necessidade urgente para que as redes sociais fazerem mais para excluir ódio racial. Queremos ver melhorias significativas nas suas políticas de conduta e nos processos para combater ofensas discriminatórias em suas plataformas", disse o CEO da Premier League, Richard Masters.

Demétrio Magnoli: Vírus verde e amarelo

Entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global

Sob a hashtag #VariantBresilien, a xenofobia contra brasileiros espalha-se pelas redes sociais e as ruas da França. Na nossa língua comum, difunde-se também em Portugal (Folha, 17/4). O vírus tem pátria?

No auge da nossa segunda onda pandêmica, entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global. “O Brasil é uma ameaça à humanidade e um laboratório a céu aberto”, disse Jesem Orellana, epidemiologista da Fiocruz, obtendo eco entre divulgadores científicos pop e comentaristas de jornais e TV. É asneira —mas uma daquelas asneiras que se quer inteligente.

A fogueira da pandemia chegou ao Ocidente pelo túnel da Lombardia. Na época, ninguém teve a ideia de rotular a Itália como “ameaça à humanidade”. Depois, o incêndio tomou a Europa, antes de atingir níveis assombrosos nos EUA —e, felizmente, o rótulo repulsivo permaneceu sem uso. Por que o Brasil, não os outros?

Vírus sofrem mutações. As mutações surgem por acaso, fixando-se segundo as regras da seleção natural. Variantes mais contagiosas, possivelmente mais letais, do coronavírus emergiram no Reino Unido, na África do Sul, nos EUA. O Brasil é o berço da P.1, que circula também no Chile, na Argentina e no Uruguai. Nas ilhas britânicas, identificou-se a B.1.1.7, hoje predominante na Europa e, talvez, nos EUA. A sul-africana B.1.351 parece resistir à vacina da AstraZeneca. O que há de singular com o Brasil?

As variantes se difundem sem precisar viajar em aviões, navios ou automóveis, pelo fenômeno da convergência evolutiva que propicia o aparecimento independente de mutações similares em regiões geográficas diferentes. A Índia ultrapassou o Brasil e lidera as estatísticas globais de contágio. Lá, identificou-se a B.1.617, que carrega 13 mutações. #IndianVariant, vamos brincar de xenofobia?

No rastro dos atentados jihadistas do 11 de setembro de 2001, o Ocidente aprendeu a lição abominável de associar o terror à figura do estrangeiro muçulmano. Duas décadas depois, sob a pandemia, estreia uma versão adaptada do filme antigo que associa um letal inimigo invisível aos estrangeiros. Trump escreveu o roteiro básico; discípulos distraídos o imitam, introduzindo mudanças ajustadas às suas próprias agendas políticas.

O ex-presidente americano inventou o “vírus chinês”, correlacionando uma nação a um agente infeccioso submicroscópico com a finalidade de cobrir o fracasso sanitário de seu governo. No Brasil, o cordão de puxa-sacos liderado por Bolsonaro e Ernesto Araújo reproduziu, à exaustão, o álibi xenófobo trumpiano. Um ano depois, antibolsonaristas operam com o mesmo bisturi, apelando à deturpação do discurso científico para identificar uma nação a variantes daquele agente infeccioso.

Trump disseminou a tese conspiratória de que o vírus foi fabricado num laboratório chinês, do qual teria escapado para contagiar o mundo. O tema do Brasil como ameaça biológica planetária bebe na mesma fonte e repete um refrão similar. “O Brasil é um laboratório a céu aberto para o vírus se proliferar e eventualmente criar mutações mais letais. Isso é sobre o mundo.” (Miguel Nicolelis). “O país está se tornando uma ameaça global à saúde pública.” (Pedro Hallal).

Se o fim é virtuoso, por que se preocupar com os meios? Que tal proceder como Trump, quando se trata de alertar sobre a onda epidêmica avassaladora no Brasil, denunciar o negacionismo sem fim do governo federal, salvar vidas? A resposta é que, depois da pandemia, ainda haverá um mundo —e seus contornos políticos serão largamente definidos pelos conceitos cristalizados nesses meses sombrios.

Uma coisa é marcar a testa de Bolsonaro com o sinete da vergonha; outra, bem diferente, é traçar um círculo sanitário ao redor dos brasileiros. O vírus não tem pátria. Pandemias não têm hino ou bandeira. #IndianVariant, é por aí que queremos ir?

Joel Pinheiro da Fonseca: Nas redes sociais, toda política se resume à comunicação

Tudo o que Bolsonaro faz segue o critério único da popularidade (ou sobrevivência) imediata

Não é possível que alguém ainda acredite numa mudança de postura do presidente na reunião com governadores. Se nem mesmo o mais trivial dos atos de proteção da vida, o uso da máscara, Bolsonaro consegue defender, pode esquecer qualquer apoio às medidas de isolamento. A única certeza é que Bolsonaro jamais tomará uma atitude impopular junto à opinião pública, por mais importante que seja. Ele não precisa.

Tudo o que Bolsonaro faz segue o critério único da popularidade (ou, em alguns casos, sobrevivência) imediata. A política não depende da realidade em si, e sim das percepções. Bolsonaro e seus cabos eleitorais foram os que primeiro souberam adaptar essa velha máxima à realidade das redes sociais e dos aplicativos de mensagens.

A fragmentação das fontes de informações causada pelas redes permite, paradoxalmente, encalacrar grandes segmentos em bolhas informacionais que repetem sempre a mensagem desejada. Consumindo sites de extrema direita e recebendo mensagens em seus grupos de WhatsApp e Telegram, os apoiadores são alimentados com um fluxo ininterrupto de fake news pró-governo. Com isso, fazer intervenções bem-sucedidas na realidade é uma estratégia politicamente inferior a simplesmente investir na comunicação.

No mundo real, de decisões e entregas, Bolsonaro negligenciou a vacina e, pressionado, correu tardiamente atrás das doses, permitindo milhares de mortes desnecessárias neste início de ano. Em vez da vacina, promovia a cloroquina, remédio sem efeito cuja promessa de eficácia deixou as pessoas menos cautelosas. Sabotou os esforços do governo de SP de desenvolver e distribuir a Coronavac, que até agora tem sido nosso principal imunizante. Vivemos a piora acentuada das mortes e o colapso da Saúde, o Brasil transformado num criadouro vivo de novas variantes, enquanto o mundo se recupera. Fracasso total.

No mundo da comunicação do governo, no entanto, ele sempre foi pró-vacina e nosso desempenho é causa da inveja mundial. Uma das últimas fake news a que tive acesso diz que Bolsonaro, num lance de mestre, enganou a “esquerda” e trouxe especialistas de Israel para comandar a produção de vacina em solo nacional. Não duvido que a refutação dessa fake news chegue nos próximos dias. Mas os seguidores já terão esquecido e estarão na próxima. Quem se lembra, hoje, do milagroso spray nasal, também israelense? (Curiosamente, Israel, um dos países mais bem-sucedidos no combate ao Covid, usou um mix de lockdown e vacinação em massa; isso nosso governo não copia).

É claro que nenhuma estratégia é perfeita. Apesar da bolha de realidade alternativa produzida pelo bolsonarismo, há fatos que insistem em invadir a percepção dos eleitores: mortes de parentes, desemprego, queda na renda, altas dos preços de alimentos e combustíveis.

Mas o trabalho de associar esses fatos ruins ao governo federal é difícil e tortuoso. Afinal, como o ministro Paulo Guedes alegou, a culpa do dólar estar acima de R$ 5 é da esquerda (sempre ela!), que fala mal do competente Bolsonaro no exterior. A liga de confiança mínima no jornalismo profissional e na ciência foi perdida.

Em algum momento a realidade cobrará seu preço também na percepção do eleitorado. Ele e todos os seus aliados neste circo de mentiras irão para a vala comum que é seu destino. As armas de comunicação em cujo uso ele foi pioneiro, contudo, continuarão à disposição do próximo astuto e inescrupuloso o bastante para dominá-las. E não precisa nem sequer ocupar a mesma posição no espectro ideológico. Bolsonaro passará, as fake news não.

Marcelo Godoy: Oposição compara Bolsonaro ao general argentino Leopoldo Galtieri

Entre colegas de Pazuello, saída do ministério seria alívio, mas críticos não acreditam que ela diminua o estrago feito pela pandemia

Caro leitor,

a crise sanitária, as críticas à gestão de Jair Bolsonaro do combate à covid-19 e a decisão do ministro Edson Fachin de anular as sentenças que condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reacenderam em generais desvinculados de Jair Bolsonaro o receio do retorno da esquerda ao poder. Alguns procuram se afastar do estigma de terem apoiado um governo que a oposição ora compara ao de Chaves, o coronel que governou a Venezuela, ora ao de outro militar, o general Leopoldo Galtieri, da Argentina.

O prócer do Exército argentino foi responsável por uma das maiores desmoralizações armadas do século passado: a derrota na Guerra da Malvinas. Esse desastre nacional retirou os militares da política do país, depois de a terem dominado por mais de 50 anos, de forma quase ininterrupta. Era 1982. Galtieri lançou mão de uma aposta: a invasão das Ilhas Falkland galvanizaria o país, unindo a nação vizinha em torno de seu governo. Não contava com a resposta britânica. Assim como os coronéis gregos não esperavam a reação turca quando, em 1974, resolveram se envolver na política cipriota.

Na análise dos descontentes com o governo, Bolsonaro e os generais que o apoiam criaram as condições para a crise quando trataram as decisões da Saúde como se nelas houvesse espaço para palpiteiros desinformados e inconsequentes. Nomearam um general amigo, paraquedista como Bolsonaro e tantos outros do Planalto, para cuidar do desafio. A manobra do grupo de amigos da Brigada Paraquedista parecia imaginar que o protagonismo de Eduardo Pazuello daria o crédito pela vitória sobre a pandemia a um general, inaugurando-lhe – quem sabe? – um futuro político, como senador ou governador.

Faltou combinar com o vírus. O Sars-Cov-2 não perdoou o descaso bolsonarista com a doença. Não são poucos os oficiais que se queixam do fato de que mantém em suas unidades protocolos rigorosos de segurança sanitária – ignorados no Planalto pelo presidente e seu entourage. Após um ano de pandemia, dificilmente, cada militar não conhece alguém – familiar ou não – que tenha sido atingido de forma grave pela doença.

Muitos tiveram colegas, amigos e familiares mortos; outros que sobreviveram ao coronavírus estão sequelados, com as perdas parciais da audição, do olfato ou do paladar, além do comprometimento da capacidade pulmonar e de locomoção. O coronel Ubiratan Ângelo, ex-comandante da PM do Rio, perdeu 70% da audição após passar 47 dias internado em razão da covid. Existe quem entrou em coma e dele não saiu até hoje. No Exército, entre os militares da ativa, o total de mortos é de cerca de 40. Mas quem suporta o maior peso da pandemia são os seus 77 mil homens da reserva.

Foi o caso do coronel Fanoel Santos, cavalariano da turma de 1981 da Academia Militar das Agulhas Negras. Ele é lembrado por seus ex-alunos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), de São Paulo, como um instrutor respeitado, duro, mas que estava sempre ao lado deles nos acampamentos e sabia o que estava fazendo. Com chuva ou frio, motivava a todos em suas “voltas pelo mundo”, da sede do CPOR à marginal do Tietê até retonar ao quartel, em Santana. “Ele era um cara que dava a cara a bater. Isso é uma tristeza para todos que o conheceram”, contou o jornalista Wilson Baldini Júnior, repórter do Estadão que teve Fanoel como seu instrutor em 1986.

Fanoel lutava contra a covid-19 desde dezembro. Tinha 62 anos e apoiava Bolsonaro. A doença o levou há uma semana. Há mortos e feridos aos borbotões pelo País e um general na Saúde e um capitão no Planalto que não visitam os hospitais para agradecer aos médicos e levar conforto aos doentes. Até o general Patton – aquele que esbofeteou um soldado com shell shock e foi interpretado no cinema por George C. Scott – visitava enfermarias para honrar seus heróis. E quem enfrentou o vírus, como pedia o presidente? Que palavra receberam do presidente? Um ‘e daí’? Um ‘eu não sou coveiro’. Eles merecem indiferença? Um líder não pode fazer pouco da vida de seus compatriotas.

Apoiadores de Bolsonaro lotam ruas, festas e praias para depois encher hospitais. Ocupam os mesmos leitos que tratam de quem se contaminou no trabalho ou pelo contato familiar. Ao ver o presidente comparecer de máscara a uma reunião no Planalto, na quarta-feira, um general ouvido pela coluna comemorou. Pensou que, talvez, a novidade sinalizasse para uma Presidência que procuraria a moderação, a fim de recuperar apoios que ameaçam cair no colo de sua nêmesis, o petista Lula. Sua ilusão durou algumas horas. A reação de Eduardo Bolsonaro ao aconselhar um uso heterodoxo das máscaras desvelou outra vez a natureza do governo. É conhecido o brocardo: o fruto não cai longe da árvore.

Se os militares sabem o que esperar de um governo Bolsonaro – aumentos salariais, verbas blindadas, diretorias de estatais e prestígio –, as incertezas sobre o seu futuro fazem com que se interessem sobre o que pensam as outras forças políticas que disputarão com o presidente a eleição de 2022. No PSDB, encontram a defesa da criação de uma Guarda Nacional, o que levaria ao afastamento das Forças Armadas de parte das operações de Garantia de Lei e Ordem. Fernando Henrique Cardoso também já deixou claro que considera um privilégio a manutenção da integralidade e da paridade nas aposentadorias.

E o PT? Em artigo recente, o ex-deputado federal José Genoino afirmou que não “há como separar as Forças Armadas da catástrofe que é o governo Bolsonaro”. Ele defendeu a introdução de uma regra de quarentena para que militares possam ocupar cargos públicos – a medida seria extensiva a juízes e promotores. Ela impediria, por exemplo, não só que Pazuello fosse ministro ainda sendo general da ativa, mas o obrigaria a estar um certo tempo na reserva antes de ocupar a função. A medida encontra apoio de outros líderes do partido, como o ex-governador mineiro Fernando Pimentel.

Não só. Genoino defende a adoção do modelo americano, com cada Força tendo um chefe de Estado-Maior subordinado ao ministro da Defesa, e a criação de uma Guarda Costeira e de uma polícia de fronteiras – como nos EUA –, para retirar as Forças Armadas das ações de Garantia de Lei e Ordem. Há ainda receios entre os petistas de que Bolsonaro se radicalize diante da perspectiva de derrota para um candidato do centro ou de esquerda em 2022. O próprio presidente reforça esse temor, como o leitor viu no editorial Nem o Diabo, publicado na edição de domingo do Estadão.

A crise na Saúde pode não ser suficiente para derrotar Bolsonaro. O desastre militar fez Galtieri perder o poder. Entregar a cabeça de Pazuello para se salvar do pesadelo que seu nome evoca não fará diferença para um presidente que não sabe a distinção entre comandar e governar. É verdade que a retirada do general da Saúde agradaria aos colegas que se incomodam com sua presença no ministério –há semanas já havia até no Planalto quem reconhecesse o erro do governo com as vacinas. Mas isso não encerra a novela, assim como o torpedeamento do cruzador Belgrano não concluiu o drama das Malvinas.

É que Bolsonaro continuará à frente de um governo sem propor nada para deter o vírus que ameaça os brasileiros, além da vacinação atrasada. Resta saber se os generais vão acompanhar o presidente até o fim, apoiando tratamentos sem eficácia científica comprovada e o boicote ao distanciamento social e ao uso de máscaras. O erro nas vacinas causou demora na imunização, abrindo espaço para milhares de novas mortes. Já são quase 300 mil. Não há ministro novo que possa remediá-las. O cardeal Richelieu dizia ser preciso ouvir muito e falar pouco para se agir bem no governo. Definitivamente, este não é o caso de Bolsonaro.

*Marcelo Godoy é jornalista formado em 1991, está no Estadão desde 1998. As relações entre o poder Civil e o poder Militar estão na ordem do dia desse repórter, desde que escreveu o livro A Casa da Vovó, prêmios Jabuti (2015) e Sérgio Buarque de Holanda, da Biblioteca Nacional (2015).

Pedro Doria: Caso da ex-futura ministra da Saúde mostra como opera a rede bolsonarista

O episódio que expôs a médica Ludhmila Hajjar à sede de sangue nas redes sociais de direita ilustra como o lado raiz do bolsonarismo opera. Após a onda de cancelamento digital a qual foi submetida, Hajjar vai informar ao presidente Jair Bolsonaro que não aceitará o convite que lhe foi feito para assumir o Ministério da Saúde, conta Lauro Jardim. Mas até esta sua decisão, vale retomar o que ocorreu.

A notícia de que o ministro Eduardo Pazuello estava de saída já circulava quando Hajjar chegou domingo a Brasília, no início da tarde, para se encontrar com o presidente no Palácio do Alvorada. Ela estava conversando com Bolsonaro quando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestou publicamente no Twitter defendendo sua indicação para o cargo.

E foi durante a conversa, também, que, numa onda, começaram a pipocar, a partir de perfis bolsonaristas, imagens de Hajjar com o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, o vídeo de uma live no Instagram em que ela conversava com a ex-presidente Dilma Rousseff, e o áudio, que tudo indica ser falso, no qual, ainda no início da pandemia, a médica teria chamado o presidente de “psicopata”.

Esta onda não acontece simultaneamente sem ser planejada. É preciso fazer a pesquisa das imagens, o que leva tempo e exige quantidade de pessoas dedicadas nos sites de busca. O áudio, que teria circulado por WhatsApp, é ainda mais difícil de ser localizado. E, se falso, como garante a médica, precisa ser fabricado. O nome da cardiologista, sugerido pelo Centrão como resposta do governo ao discurso pró-ciência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não podia ser recusado de bate-pronto. Era preciso criar uma situação que o tornasse inviável.

Foi o que as redes que o presidente controla fizeram. E fizeram num momento em que ela, reunida com o próprio Jair Bolsonaro, não poderia se defender.

O método de fritura agressiva tem consequências políticas que, com o desgaste do governo neste momento agudo da pandemia, se tornam maiores. O presidente da Câmara dos Deputados se expôs em defesa da cardiologista. Ali está um recado de como Bolsonaro deseja construir o relacionamento com o Centrão. Se não gostar de um dos nomes sugeridos, vai trabalhar para uma humilhação pública. Indicados pelo Centrão, em alguns casos, poderão ver a citação de seus nomes como um presente de gregos para troianos — não sinal de prestígio, mas uma maldição que pode lhes custar caro em suas carreiras.

Só que Bolsonaro precisa mais do Centrão do que o Centrão de Bolsonaro. O método é, politicamente, suicida.

Marcus Oliveira: As redes e a relativização do terror stalinista

As redes ampliaram decisivamente as dimensões da esfera pública. Com a individualização do acesso a distintas formas de publicação virtual, determinadas ideias, que contavam com pouca penetração nas mídias tradicionais, foram amplificadas pelo poder das redes. Nesse sentido, ainda que considerando as limitações dos algoritmos e a formação das bolhas virtuais, é possível afirmar um caráter democratizador das redes sociais. Todavia, esse processo de democratização é acompanhado pela emergência de discursos autoritários, relativismos e negacionismos de diversos matizes.

Conforme demonstrou o jornalista italiano Giuliano da Empoli, a engenharia do caos das redes sociais estimula a difusão desses discursos. Na medida em que as publicações adquirem relevância em virtude das reações do público, sejam elas de apoio ou rechaço, conteúdos radicais, tanto à esquerda quanto à direita, tendem a ocupar mais espaço dado ao amplo engajamento que recebem. Contraditoriamente, como nos demais processos de democratização, essa ampliação da esfera pública convive com vários espectros do autoritarismo.

Nesse cenário, a discussão em torno do stalinismo adquiriu certa relevância em virtude das publicações do historiador e comunicador Jones Manoel. Militante do PCB, Manoel, em entrevista concedida em setembro de 2020 à Folha de São Paulo, marca o anacronismo de uma parcela da esquerda que, incapaz de elaborar uma crítica consistente do passado, precisa tergiversar quanto as suas próprias tragédias. Embora não se assuma como stalinista, e até mesmo reconheça a existência do terror e dos gulags, Manoel opera uma defesa de Stalin que se desenvolve a partir de uma tentativa de separação ou compensação entre a violência e o que, em seus termos, seriam elementos emancipatórios contidos no regime.

Além de se desdobrar na relativização do terror stalinista, esse argumento compensatório ignora que não há regimes capazes se manterem exclusivamente por meio da força e que a constituição desses elementos emancipatórios são indissociáveis na produção dessa ordem política violenta e arbitrária. Na entrevista, ao ser indagado se os aspectos emancipatórios se sobrepunham ao terror, Manoel afirma que a análise histórica não deve estabelecer balanços entre pontos positivos e negativos, mas compreender a totalidade do fenômeno. Ao contrário disso, sua relativização do stalinismo parte precisamente da fragmentação do fenômeno, em uma tentativa de isolar seus termos como em uma equação matemática.

Embora pareça se desdobrar em uma crítica da violência política, essa argumentação termina por, contraditoriamente, reafirmar a necessidade da violência revolucionária. Ao se deparar com essa violência, Manoel tangencia novamente, afirmando a existência da violência burguesa, exercida sobretudo pelo imperialismo americano. Nessa comparação, torna-se evidente a legitimação que faz da violência revolucionária como contraponto necessário da violência capitalista.

Portanto, em última análise, a discussão não ocorre em torno da política, mas das possibilidades revolucionárias. Filiado ao PCB, que regularmente disputa as eleições com candidatos próprios ou por meio de alianças, Manoel invalida a democracia. Instrumento burguês por excelência, a democracia não poderia permitir a articulação dos interesses dos trabalhadores rumo ao socialismo. Nada além de ilusória, a democracia mascara a violência e a arbitrariedade do capitalismo. Nesse cenário, no qual a violência é inevitável, o terror stalinista, assim como as demais experiências autoritárias de esquerdas, se encontram justificados e legitimados de antemão.

Evidentemente, não se trata de defender a censura ou a retirada desses conteúdos das redes, mas de perceber como, por meio dessa ampliação da esfera pública impulsionada por essas mídias, posicionamentos autoritários e anacrônicos irrompem dos subterrâneos para, utilizando-se dos termos de Marx, disputar a política a partir daquilo que foi primeiro tragédia e agora é farsa.

É preciso, diante disso, cada vez mais ocupar as redes, difundindo os horizontes possíveis de uma outra esquerda que soube enfrentar seu passado e, por isso, busca encontrar seus caminhos em meio às desafiadoras e por vezes enigmáticas transformações que atravessamos mundialmente. Respirando ainda um ar rarefeito, falta fôlego para encarar esse percurso. Recuperá-lo, nessa perspectiva, significa abandonar o assalto aos céus e descer ao nível do mar, onde, no presente, é preciso criar os novos itinerários para essa modernidade.

Veja: ‘Chegou a hora de regular as redes sociais’, diz Anne Applebaum

A jornalista e historiadora americana adverte que o radicalismo é capaz de matar

Por Marcelo Marthe, Revista Veja

A americana Anne Applebaum, de 56 anos, é estrela indisputável da intelectualidade conservadora. Como jornalista, foi editora de dois tradicionais baluartes, as revistas The Economist e The Spectator. Mas foi como historiadora que consolidou seu prestígio. Seus estudos sobre os gulags, as temidas prisões soviéticas, e a fome da Ucrânia nos anos 30 renderam-lhe prêmios e expuseram os horrores do stalinismo. Em seu novo livro, O Crepúsculo da Democracia (Record), narra em tom pessoal um novo fenômeno: a adesão de muitos intelectuais às ideias autoritárias de governos populistas, dos Estados Unidos à Polônia — seu marido, Radoslaw Sikorski, é um político e ex-ministro do país europeu. Nesta entrevista a VEJA, ela fala sobre temas como as consequências da queda de Donald Trump, a sobrevivência dos líderes populistas na pandemia e a chamada cultura do cancelamento.

Em O Crepúsculo da Democracia, a senhora alerta sobre a escalada do populismo e do autoritarismo no mundo. A derrota de Donald Trump não sinaliza justamente o declínio dessa onda?

É cedo para comemorar. A eleição de Trump, em 2016, refletiu uma insatisfação latente com muitas coisas, inclusive com a democracia e o sistema político. Apesar de sua derrota em 2020, o desapontamento com a democracia ainda está vivo nos Estados Unidos, na Europa e em muitos outros países com eleições livres, até mesmo no Brasil. As ideias autoritárias se alimentam de uma insatisfação profunda de muitas pessoas com os rumos da vida moderna e as dramáticas mudanças sociais e demográficas das últimas décadas. Esse mal-estar não sumirá com a queda de Trump.

Por que a democracia liberal, que trouxe tanto progresso ao Ocidente, passou a ser questionada?

Por diversos motivos. Nos Estados Unidos, existe a frustração de parte da população com as complicações para aprovar novas leis, e isso dá a sensação de que o Congresso é inoperante. A polarização de nosso sistema político também amplia a percepção de que o Estado não tem força. Se tudo se encontra paralisado, por que não cogitar que uma liderança centralizada e autoritária possa fazer o que os políticos não conseguem? Na maioria das democracias liberais, as pessoas também passaram a achar que seus líderes, de quem esperam atitudes de mudança, não detêm o controle do governo.

A invasão do Capitólio por apoiadores de Trump representou um risco real à democracia americana?

A invasão do Capitólio foi uma consequência palpável, e perigosa, da polarização política. Aquela gente falava a sério ao proclamar que desejava matar integrantes do Congresso. Eles não obtiveram êxito, felizmente, mas restaram cinco mortos ao fim do caos. Não se tratava de republicanos atacando democratas, mas de uma horda de loucos antissistema que tinham as instituições como alvo. Foi uma explosão de toda a raiva insuflada ao longo de anos de polarização nas redes sociais.

Como restaurar os velhos dias de debate civilizado e racional?

Não há caminho de volta ao passado. Os países democráticos terão de reinventar o modo como se faz política. Mas é interessante notar que essa chaga da polarização causa estragos não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil, na Polônia e nas Filipinas. Como todos esses países não comungam a mesma cultura, fica claro que o fenômeno que une a todos nas divisões radicais são as mudanças no ecossistema da informação — mais especificamente, a influência das redes sociais.

“Chegou a hora de encarar a necessidade de uma regulação das redes sociais. Não se trata de censurar conteúdos, mas de adequar os algoritmos ao interesse público”

Como lidar com os extremismos nas redes?

Já chegou a hora de encarar a necessidade de uma regulação pública das redes. Não se trata de remover ou censurar conteúdos, mas de apoiar um crescente movimento pela adequação dos algoritmos das plataformas ao interesse público. Hoje, a lógica das redes é dar relevância a qualquer conteúdo que traga engajamento, e por isso viraram o paraíso das fake news e dos discursos irracionais. Os algoritmos estimulam os usuários a fazer coisas deprimentes que vemos hoje na internet. É preciso inverter a lógica, dando mais relevância àquilo que nos une e à informação confiável.

Não há risco de um controle indesejado sobre a circulação de ideias?

É claro que essa regulação teria de ser feita por órgãos independentes, evitando o risco de manipulação política, como fazem governos autoritários na Rússia e na China. Talvez seja o momento, aliás, de pensar: por que, ao lado das redes que já existem, não pode haver serviços públicos do gênero? Taiwan criou fóruns públicos de debate sobre problemas que galvanizam a população, e a resposta das pessoas tem sido excelente.

Após a invasão do Congresso americano, o Twitter baniu o ex-presidente Trump. Foi censura?

É uma questão dificílima. O Twitter tem regras claras sobre as condutas na plataforma. Já fazia tempo que Trump quebrava sistematicamente as regras. Trump, porém, redobrou suas violações e chegou a um ponto inaceitável na invasão do Capitólio. Um modo de auferir como prevaleceram o bom senso e a justiça é verificar o que ocorreu depois que Trump foi banido: a veiculação de fake news sobre fraude nas eleições americanas baixou dramaticamente. A democracia saiu ganhando.

Como a pandemia afeta o projeto de poder dos líderes populistas?

A resposta depende do grau de aceitação da sociedade à aposta do governante. Nos Estados Unidos, Trump investiu no caos e no negacionismo, e errou feio. Em outros lugares, a pandemia serviu de desculpa para ampliar as políticas autoritárias — foi o que fez Viktor Orbán na Hungria. Agora, os líderes passaram a ser cobrados por sua capacidade de responder ao clamor por vacinas. Alguns populistas, no entanto, tiram proveito do fato de que nem todas as pessoas pensam assim — e isso se aplica ao Brasil.

Por quê?

Seria ingênuo subestimar que parte da população vibra quando Trump ou Jair Bolsonaro conclamam a se ignorar a pandemia e a se rebelar contra as máscaras. A mensagem é “não ouçam os médicos, é tudo bobagem”. Se você está com medo de ficar doente e perder o emprego, traz alívio ouvir que é só uma gripe e logo passará. É uma fuga da realidade.

O negacionismo, então, não é uma escolha impensada?

Longe disso. O negacionismo pode ser popular. Ninguém quer ouvir que pode morrer, ou que terá de passar meses trancado em casa e cancelar a festa de casamento. Instintivamente, Trump captou o apelo disso. Como a maioria dos eleitores americanos pensava diferente, ele acabou derrotado na eleição. Mas os negacionistas continuam sendo uma parcela ruidosa da população. É trágico ver a insistência de Trump e Bolsonaro no uso da cloroquina. No meio do horror das mortes, tudo o que ofereciam às pessoas era a crendice em uma droga milagrosa. Não é à toa que o estrago do vírus tenha sido tão forte nos Estados Unidos e no Brasil.

Por que as teorias conspiratórias e as fake news são tão usadas por políticos autoritários?

As teorias conspiratórias e a desinformação são úteis para os populistas porque minam a fé das pessoas nas instituições, na imprensa e na sociedade civil. Elas têm especial apelo para uma parte da população que se sente esmagada pelo turbilhão de informações despejado pela internet. Vivemos numa era em que as pessoas ouvem, leem e assistem a muita coisa sem saber como separar fatos de mentiras. Elas buscam desesperadamente quem simplifique o que não lhes faz sentido, e se tornam presas das campanhas de ódio.

Em contraponto ao populismo de extrema direita, vemos hoje um radicalismo dos movimentos identitários ligados à esquerda. Os extremos ideológicos se atraem?

Sem dúvida. Estamos diante de uma espiral de extremismos: o radicalismo da direita atiça o radicalismo na esquerda, e ambas redobram sua intolerância. Os radicais fizeram da política um terreno de debates irreconciliáveis, em vez de focar no essencial, as pautas que unam as pessoas.

Seus amigos intelectuais, políticos e jornalistas na Polônia foram da euforia pós-comunista, nos anos 1990, à radicalização odiosa em questão de vinte anos. O que provocou a mudança?

Assim como os Estados Unidos e o Brasil, a Polônia passou por tumultuadas mudanças econômicas, sociológicas e nas formas de comunicação. E lá o caldo da polarização ganhou um veneno extra: o ressentimento de intelectuais, pensadores e jornalistas que não se sentiam aquinhoados na democracia. Muitos deixaram sua respeitável carreira para se tornar ideólogos do governo de extrema direita do partido Lei e Justiça. É como se os perdedores tivessem de repente sua vingança. O que os tornava ressentidos era a ausência de reconhecimento pelo status quo acadêmico, e o fato de estarem à margem do poder. Deixei de ser amiga de muitos.

“O radicalismo da direita atiça o da esquerda, e ambas redobram sua intolerância. Os radicais fizeram da política um terreno de debates irreconciliáveis, em vez de focar no essencial”

Pessoalmente, foi difícil enfrentar essa radicalização?

Eu me desapontei com muitos intelectuais que eram perfeitamente razoáveis e se converteram em estridentes ideólogos do fundamentalismo católico que hoje domina a Polônia — o partido Lei e Justiça praticamente eliminou qualquer chance de as mulheres fazerem aborto legalmente e ataca a população LGBT. Há uma ex-conhecida acadêmica que tem um filho gay e hoje, na condição de pensadora do regime, abraça a homofobia. É melancólico ver uma mãe lutando por ideias que farão o próprio filho ser cada vez mais discriminado na Polônia. Não consigo entender.

A senhora foi signatária da carta aberta dos intelectuais americanos condenando a chamada cultura do cancelamento. Por que se engajou nisso?

Porque é muito feio o comportamento das gangues que perseguem as pessoas na internet. É comum se apontar o cancelamento como um fenômeno da esquerda, que ataca quem sai da linha politicamente correta, mas o fato é que ele existe também, de forma até mais deletéria, na direita. E é assustador constatar que a violência on-line pode descambar para agressões reais. Nos Estados Unidos, as ameaças radicais pró-Trump levaram um congressista crítico do ex-presidente, Adam Kinzinger, a andar armado por temer pela própria vida.

A senhora já foi cancelada?

Na Polônia, fui alvo de campanhas muito ativas de difamação. A TV estatal volta e meia propaga ataques contra mim e meu marido. Espalharam até a falácia de que eu faria lobby contra os interesses do país no exterior. Já me incomodei, mas aprendi a viver assim. Parei de me importar.

Publicado em VEJA de 3 de março de 2021, edição nº 2727