nazismo

Dualidade de políticas marca comunicação do governo Bolsonaro nas redes sociais

Goebbels dizia que uma mentira repetida mil vezes vira verdade, o que parece ser uma máxima da política de comunicação de Bolsonaro nas redes sociais

Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense

Um episódio emblemático demonstra que o governo Bolsonaro passará a ter duas políticas, que podem se antagonizar no decorrer do processo. No mesmo dia em que o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), sentava na cadeira de ministro, a Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou nas redes sociais uma mensagem comemorativa do Dia do Agricultor, com uma foto de um homem armado com um rifle, em vez das tradicionais imagens de agricultores exibindo as mãos calejadas, suas ferramentas de trabalho ou mesmo um trator. Diante da repercussão negativa, a nota foi substituída por uma tabela com indicadores de invasões de terra. Para bom entendedor, foi um recado subliminar de que a paz no campo seria obtida fazendo justiça pelas próprias mãos.

Sabe-se que Bolsonaro governa com um grupo de generais de sua confiança — Luiz Ramos, transferido para a Secretaria-Geral da Presidência; Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); e o general Braga Netto, ministro da Defesa — e o clã formado com os filhos Flávio (senador), Eduardo (deputado federal) e Carlos (vereador), o verdadeiro responsável pela política de comunicação do governo e operador das redes sociais de Bolsonaro. Foi dele, provavelmente, a ideia de publicar a foto. Como em outros momentos do governo, toda vez que Bolsonaro se afasta da narrativa de sua campanha eleitoral, como agora, ao empoderar o Centrão no Palácio do Planalto, logo surge alguma coisa que sinaliza para a base bolsonarista que o presidente não abandonou seus compromissos de extrema-direita.

Político profissional habilidoso, Ciro Nogueira não é ingênuo e sabe muito bem o que vai enfrentar na Casa Civil para mudar o eixo de atuação do governo. Trata-se de abandonar a radicalização e o confronto com os demais Poderes e optar por uma política de formação de maioria no Congresso e reaproximação com os eleitores que se afastaram de Bolsonaro, por causa do seu radicalismo e do mau desempenho do governo. Sua presença na Casa Civil não terá nenhum sentido se tudo continuar como antes. Bolsonaro até tentou retroceder do convite, mas não lhe foi possível, porque seria uma desfeita com Nogueira e o PP oferecer-lhe outra pasta de menor importância. Políticos profissionais não são como generais que aceitam ordem unida, tudo tem algum tipo de barganha.

O novo ministro da Casa Civil, porém, precisa fazer uma demonstração de força política. Até agora, seu maior trunfo é o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A oportunidade para isso será a cerimônia de posse no cargo, prevista para o próximo dia 3, à qual pretende convidar os velhos caciques do PP remanescentes da antiga Arena e do PDS, como Delfim Neto e Francisco Dorneles, e seus aliados dos demais partidos do Centrão. Nos bastidores no Senado, o Palácio do Planalto tenta se reaproximar da maioria da bancada do MDB, que tem dois líderes de governo, o do Senado, Fernando Bezerra (PE), e o do Congresso, Eduardo Gomes (TO). A ideia é forçar uma reunião para desautorizar o líder, Eduardo Braga (AM), e o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (AL). Não é da tradição da legenda confrontos dessa ordem, porque o MDB é uma confederação de caciques regionais, que convivem na divergência, uns na oposição e outros na base do governo.

Verdades e mentiras

A maior demonstração de que há uma dualidade de políticas no Palácio do Planalto foi dada pelo próprio presidente Bolsonaro, que voltou a responsabilizar o Supremo Tribunal Federal (STF) pela desastrosa atuação do Ministério da Saúde, ao afirmar que uma decisão da Corte impediu que o governo combatesse a pandemia. A resposta do STF foi inédita e pelas redes sociais, o que assinala uma mudança de postura.

Seu presidente, ministro Luiz Fux, mandou divulgar um vídeo no qual parafraseou o chefe de propaganda do regime nazista de Adolf Hitler, Joseph Goebbels: “Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news! Compartilhe as #Verdades-doSTF”. Goebbels dizia que uma mentira repetida mil vezes vira verdade, o que parece ser uma máxima da política de comunicação de Bolsonaro nas redes sociais.

Amigos de Israel se necessário, amigos do antissemitismo sempre que possível

A verdade é que, assim como o governo Bolsonaro, a AfD é prova de que é possível defender Israel e, ao mesmo tempo, ser absolutamente questionável em relação à postura diante do Holocausto e dos judeus, assim como tantas outras minorias

Rarael Kruchin e Sebastião Nascimento

Nos últimos dias, a sorridente recepção de Jair Bolsonaro, seu gabinete e deputados da base governista a Beatrix von Storch, representante do partido neonazista alemão AfD (Alternativa para a Alemanha), foi o “último suspiro” para aqueles que ainda achavam que Jair Bolsonaro e seus seguidores tinham qualquer apreço pelos judeus.

Mas não é de hoje que o governo Bolsonaro vem nos familiarizando com algo que se mostra cada vez mais comum nos círculos da extrema direita mundo afora: é possível defender simbolicamente Israel e, ao mesmo tempo, quando o assunto é a memória do Holocausto e as vidas e preocupações dos judeus de carne e osso, ter uma postura negacionista e próxima ao antissemitismo.

Observadores da política brasileira há muito destacam o uso sistemático de símbolos ligados ao Estado de Israel por parte do atual governo. Já durante a campanha eleitoral de 2018, a bandeira israelense tremulou em inúmeros comícios tanto do candidato à Presidência da República quanto de postulantes a cargos do Legislativo próximos a ele. E ainda tremula em manifestações pautadas pelo negacionismo da tragédia da pandemia e de ameaças renitentes ao processo democrático. O próprio Jair Bolsonaro e os chamados “bolsonaristas” têm utilizado estridentes declarações de um suposto apoio a Israel para se defenderem quando veem denunciada sua proximidade a ideias, figuras e expressões do nazifascismo europeu.

MAIS INFORMAÇÕES

- Extrema direita mundial estreita laços com Governo Bolsonaro

- Radiografia das ‘lives’ e discursos de Bolsonaro mostra escalada de autoritarismo e desinformação

- Brasil vive momento mais perigoso de sua jovem democracia

Com a mesma profusão das bandeiras agitadas, avolumam-se os episódios de declarações de membros e aliados do governo que emulam, evocam ou aludem ao legado nazifascista. O Museu do Holocausto, em Curitiba, já se declarou estarrecido por não passar sequer uma semana sem que se veja obrigado a denunciar, reprovar ou repudiar um discurso antissemita, um símbolo nazista ou um ato supremacista.

Alguns desses momentos assustaram pela desfaçatez com que foram acolhidos e normalizados,

- como o slogan da campanha presidencial de 2018 (Brasil acima de tudo), paráfrase direta do slogan nazista Deutschland über alles;

- ou quando Ernesto Araújo em dezembro de 2018 afirmou que a cerimônia de posse de Bolsonaro representava o “triunfo da vontade” do povo, rigorosamente o mesmo slogan celebrizado no filme de propaganda nazista de 1934 Triumph des Willens, que retrata o grande comício de Nuremberg, considerada a cerimônia de entronização de Hitler como Führer da Grande Alemanha;

- ou a homenagem do Exército em julho de 2019 ao major nazista von Westernhagen;

- ou a difusão pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência em maio de 2020 de uma versão local do infame bordão Arbeit macht frei,que adornava os portões de entrada de Auschwitz e de tantos outros campos nazistas de extermínio;

- ou quando, em janeiro deste ano, o vice-presidente Hamilton Mourão, após ter sido acusado de tramar para derrubar o presidente, renovou seu compromisso com Bolsonaro proclamando “minha honra está ligada à lealdade”, ligeira paráfrase do bordão hitlerista “Meine Ehre heißt Treue”, adotado como lema pela SS para se contrapor às hostes da SA acusadas de tramar contra a liderança do partido nazista.

Outros momentos, porém, assombraram o mundo, como o vídeo oficial de lançamento do Prêmio Nacional das Artes publicado em janeiro de 2020 pelo então secretário de cultura Roberto Alvim — no qual não só a estética nazista é celebrada como são solenemente reproduzidas passagens inteiras do discurso do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels — e mais recentemente a visita a Brasília de Beatrix von Storch, representante do partido alemão de extrema direita AfD, agremiação reconhecidamente racista e xenofóbica, que abriga grande número de destacadas figuras do neonazismo alemão e que é investigada em diversos processos pelo Estado alemão por conta de sua atuação para minar a ordem democrática do país.

Na Alemanha, provocações da extrema direita com o intuito de acolher ou normalizar o legado nazista e testar os limites da ordem constitucional democrática não foram recebidas com a mesma leniência que no Brasil. Vêm-se acumulando contra a AfD, desde sua fundação em 2013 e mais intensamente desde sua entrada no Parlamento Federal em 2017, investigações, processos e condenações judiciais, além de declarações formais de repúdio e chamados para o isolamento e o boicote ao partido da parte de todo o espectro da sociedade civil organizada na Alemanha. Praticamente todas as entidades representativas da comunidade judaica declararam formalmente a AfD como agrupamento antidemocrático, racista e antissemita, dedicado a reviver a ideologia nazista. Movimentos similares e com alcance igualmente amplo foram observados da parte das comunidades católicas, evangélicas e muçulmanas, das entidades atuantes na proteção de pessoas com necessidades especiais e psiquiatricamente vulneráveis, dos grupos de defesa da comunidade LGBTQIA+, das entidades representativas das comunidades sinti e roma e engajadas no combate ao anticiganismo, todos unidos na denúncia dos esforços do partido em promover a ideologia nazista e de sua incompatibilidade com o convívio numa sociedade plural e democrática.

Na Alemanha, nenhum outro partido no Parlamento Federal ou nos parlamentos estaduais admite negociar com a bancada da AfD, nenhuma figura pública alemã que preze a democracia e o humanismo se digna a ser fotografada ou sequer a apertar a mão de seus representantes. No Brasil, porém, foi com fraternos abraços e amplos sorrisos, que Beatrix von Storch e seu marido foram recebidos na semana passada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Marcos Pontes (que, diante da repercussão negativa, apressou-se em remover os registros do encontro), pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF) e pelo próprio presidente.

Fora da Alemanha, são raríssimos os casos de autoridades de Estado que recebem representantes da AfD. Antes da calorosa recepção em Brasília, as poucas ocasiões em que seus emissários realizaram encontros oficiais com altos escalões governamentais mundo afora haviam sido ao visitar membros do regime genocida de Bashar al-Assad em Damasco em 2018 e 2019 e em viagens à Rússia em 2020 e 2021, no auge da reação internacional à repressão e eliminação física dos opositores, para demonstrar a prontidão que têm em emprestar seu apoio de duvidoso valor a regimes contestados e isolados.

Embora a AfD mobilize fortes e inegáveis elementos neonazistas, costuma também enaltecer Israel e o sionismo. Foi justamente essa a retórica que Bia Kicis utilizou para se defender das acusações de ter se encontrado com a representante de um partido racista, xenófobo e neonazista. Contrariando as críticas, ela disse que a AfD é, no fundo, um partido amigo de Israel. Mas a verdade é que, assim como o governo Bolsonaro, a AfD é prova de que é possível defender Israel e, ao mesmo tempo, ser absolutamente questionável em relação à postura diante do Holocausto e dos judeus, assim como tantas outras minorias. Até porque, a Israel que professam apoiar não condiz com a realidade local. Ao contrário, trata-se de uma construção quase ficcional, que ignora por completo a pluralidade e os elementos progressistas e seculares do Estado de Israel contemporâneo.

Uma pesquisa realizada em 2017, às vésperas da entrada da AfD no Parlamento Federal alemão, procurava avaliar o posicionamento dos candidatos mais viáveis de todos os partidos diante da relação entre Alemanha e Israel. Em todos os tópicos que diziam respeito à política israelense, a AfD se colocava como pró-Israel. Porém, quando o assunto era a situação dos cidadãos judeus na Alemanha, a migração, a responsabilidade alemã sobre o Holocausto e o imperativo da educação das novas gerações sobre o tema — tópicos estes que contavam com posição 100% favorável dos membros de todas as outras agremiações políticas —, ao chegar à AfD, esbarrava em uma posição dividida e ambígua. Ou seja, em meio a todo o espectro político-parlamentar alemão contemporâneo, há um só partido disposto a atentar contra um tema tão sensível na Alemanha, assumindo-se “reticente” em relação ao passado nazista, que foi o partido que o governo brasileiro abraçou.

É nesse sentido que os abraços trocados com Beatrix von Storch constituem o registro mais recente e palpável de que o suposto apoio a Israel, de ambos os lados, não representa apoio algum aos judeus ou à comunidade judaica. Isolados no cenário global, Storch e seu partido, tanto quanto Bolsonaro e seus seguidores, tentam se agarrar à simbologia de Israel como quem se agarra a uma bóia de salvação num abraço de afogados.

Rafael Kruchin é mestre em sociologia pela USP, coordenador executivo do Instituto Brasil-Israel e pesquisador colaborador do Centro de Estudos de Migrações Internacionais (CEMI) da Unicamp

Sebastião Nascimento é mestre em direito internacional pela USP, doutorando em ciências sociais pela Universität-Flensburg, na Alemanha, e pesquisador do CEMI-Unicamp

Ditaduras não começam com tanques nas ruas, mas com o estupro da linguagem

Eliane Brum / El País

“O que você acha? Vai ter golpe ou não?”. Esta é a pergunta recorrente, do sul ao norte do Brasil. Diferentes grupos têm marcado reuniões privadas pela Internet para debater o assunto. Encontros virtuais com a família, a versão pandêmica do famoso almoço de domingo, desde a eleição de 2014 mais perigoso do que um vidro inteiro de pimenta malagueta, foi tomado pelo tema. Eu mesma ouço essa pergunta várias vezes por dia. Há pessoas respondendo a convites internacionais com um texto padrão: “Atualmente, a média de mortes por covid-19 no Brasil é de mais de 1000 por dia, a variante Delta está se espalhando pelo país, a vacinação é lenta e Jair Bolsonaro pode dar um golpe a qualquer momento. Assim, torna-se difícil confirmar minha presença com tanta antecedência. O mais prudente seria confirmar o mais perto possível da data....”. Quando se torna corriqueiro falar sobre a possibilidade de um golpe de Estado e planejar os dias já incluindo essa “variável” é porque o golpe já está acontecendo —ou, em grande medida, já aconteceu. O golpe já está.

Já sabemos como morrem as democracias, é assunto exaustivamente esmiuçado nos últimos anos. Mas precisamos compreender melhor como nascem os golpes. A morte de uma e o nascimento do outro são parte da mesma gestação. Os golpes não acontecem mais como no século 20, ou não acontecem apenas como no século 20. Tenho trabalhado com o conceito de crise da palavra para analisar as duas primeiras décadas do século 21 no Brasil. Me parece claro que o estupro da linguagem é parte fundamental do método. Não apenas um capítulo do manual, mas uma estratégia que o atravessa inteiro.

Escrevo há mais de um ano que o golpe de Bolsonaro está em curso. O golpe de fundo começou antes de Bolsonaro assumir o poder no Brasil e se realiza e aprofunda a cada dia de Governo. Se o caso brasileiro é o mais explícito, a formulação atual dos golpes de Estado pode ser percebida em diferentes partes do globo, de Donald Trump, nos Estados Unidos, a Viktor Orbán, na Hungria. É importante perceber isso porque, se não o fizermos, não teremos como barrá-los.

No caso dos Estados Unidos, é verdade que, no último momento, as instituições, muito mais sólidas do que em qualquer outro país das Américas, mostraram-se capazes de impedir a tentativa de golpe de Trump. Mas também é verdade que, mesmo com Joe Biden no poder, o trumpismo cumpriu o objetivo de produzir um impacto profundo sobre a estrutura do país, impacto que segue ativo. Conseguiu, principalmente, produzir uma imagem, corrompendo a linguagem da democracia americana para sempre ao realizar o impensável, na cena da invasão do Capitólio. A porta agora está aberta.

No Brasil, o esgarçamento da linguagem é muito anterior à eleição de 2018, aquela que formalmente colocou a extrema direita no poder. É possível localizar pelo menos três momentos decisivos para o impeachment de Dilma Rousseff (PT), apontado por grande parte da esquerda como um golpe “branco” ou “não clássico”. Quando a presidenta é chamada de “vaca” e de “puta” em estádios de futebol, na Copa de 2014; quando, em 2015, um adesivo com sua imagem de pernas abertas se populariza nos tanques de combustível dos carros, de forma que a mangueira a penetre, simulando um estupro; e, finalmente, em 2016, durante a sessão que aprova a abertura do impeachment, em que Jair Bolsonaro, então deputado, dedica seu voto ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, “o pavor de Dilma Rousseff”.

Ao evocar a tortura da presidenta durante a ditadura civil-militar (1964-1985), Bolsonaro a tortura mais uma vez, cometendo o crime (artigo 187 do Código Penal) de apologia à tortura, e conecta explicitamente os dois momentos históricos, o da ditadura e o do impeachment, expondo a ruptura democrática que os une. “Puta” e “vaca” na boca da massa espumando ódio (e também de algumas jornalistas), estuprada na traseira dos carros da classe média, torturada mais uma vez pelo elogio à sua tortura feito por Bolsonaro em pleno parlamento. Depois disso, qual seria a dificuldade de arrancar Rousseff do poder? Se tudo isso já tinha sido aceito como “normal”, qual seria o empecilho para aceitar o impeachment?

É isso que chamo de estupro, corrosão ou esgarçamento da linguagem. A preparação do golpe é primeiro um investimento nas subjetividades. Pela capacidade de viralização dos discursos nas redes sociais, assim como pela velocidade na produção e reprodução de imagens na Internet, a sociedade vai “aceitando” o inaceitável. Em seguida, passa a assimilá-lo —e finalmente a normalizá-lo e até mesmo a reproduzi-lo. Aquilo que até então era considerado regra básica de civilidade, fundamental para permitir a convivência, é convertido em “politicamente correto” —e o politicamente correto passa a ser maliciosamente tratado como “censura” ou “cerceamento da liberdade”. Quando o golpe formalmente se efetiva, o inaceitável já está aceito e internalizado.

O mesmo fenômeno permitiu a Bolsonaro executar seu plano de disseminação do coronavírus, espalhando mentiras para atacar primeiro as máscaras e o isolamento físico, depois as vacinas, resultando (até agora) em mais de 550.000 mortos. Afirmando publicamente, como figura pública máxima, o inconcebível, Bolsonaro tornou corriqueiro milhares de pessoas desaparecem da vida da família e do país a cada dia. Hoje, a média atual de mil mortes por dia, depois de já ter ultrapassado 4.000, é motivo de comemoração. Pelo mesmo esgarçamento da linguagem, Bolsonaro tornou possível a volta dos militares ao poder em um país ainda traumatizado pelos torturadores nas ruas, assim como a rearticulação da direita que sustentou a ditadura militar no passado. Ao romper os limites primeiro no discurso, ele abre espaço e prepara o terreno para o ato.

É também pela corrosão da linguagem que, aperfeiçoando o roteiro de Trump, Bolsonaro se prepara para 2022, atacando o sistema eleitoral para contestar a eleição em que poderá ser derrotado. Quando a eleição chegar, a repetição do discurso de fraude já terá corrompido a realidade. Nessa operação sobre a subjetividade coletiva, a fraude acontece antes, fazendo com que o que efetivamente acontecerá na eleição, o voto, não importe. É assim que o direito constitucional de eleger o presidente do país vai sendo roubado de mais de 200 milhões de brasileiros sem nenhum tanque na rua. A narrativa da fraude se infiltra e se realiza nas mentes antes de qualquer ato, descolando-se dos fatos. O que importa é a crença na fraude. Que ela não se comprove porque não aconteceu não faz a menor diferença. “Acreditar se tornou um verbo muito mais importante do que “provar” —e essa distorção é apresentada como virtude. O principal papel de figuras como Bolsonaro e outros, e antes deles Trump, é pronunciar o impronunciável, abrindo um caminho subjetivo para a concretização do assalto ao sistema democrático.

A corrosão da linguagem culmina com a corrosão da própria verdade. Este é o ataque final ao “comum”. Já vimos outros bens comuns essenciais para a vida da nossa e de outras espécies —como ar puro e água potável, por exemplo— serem privatizados, mercantilizados e reembalados para a minoria que pode pagar por eles. A estabilidade do clima, outro bem comum, foi destruída. Os novos velhos golpistas fizeram —e seguem fazendo— o mesmo com o conceito compartilhado de verdade. Assim como acontece com os teóricos da conspiração nos Estados Unidos e em suas versões brasileiras, a autoverdade —ou o poder auto-ortorgado de escolher a verdade que mais convém ao indivíduo ou ao grupo— se torna mais “real” do que os fatos. De certo modo, é um retorno a um tipo de teocracia. No caso, a “verdade” é corrompida e controlada pelos sacerdotes deste novo tipo de seita.

Obviamente, a verdade se afirma e acaba por se impor no plano da realidade, como a emergência climática acabou de demonstrar, colocando países como a Alemanha debaixo d’água e deixando o Canadá mais quente do que o deserto do Saara. Mas, enquanto isso, charlatões como Bolsonaro e outros provocam uma destruição acelerada do comum que, em grande parte, é irreversível, comprometendo não só o futuro das novas gerações, mas também o presente.

Bolsonaro é protagonista, sim, mas é também instrumento. Conhecido como uma metralhadora giratória de asneiras violentas e violências boçais durante seus sete mandatos no parlamento, seu “dom” foi instrumentalizado. A destruição do tecido social por uma operação na linguagem aposta nas chamadas “guerras culturais”. É na desumanização dos negros, das mulheres, dos LGBTQIA+ que começa o ataque. É na chamada “pauta dos costumes” que a violência vai sendo formulada como se fosse seu oposto. Quando Bolsonaro afirma preferir um filho morto em acidente de trânsito a um filho gay, por exemplo, ele coloca a abominação na homossexualidade, encobrindo a abominação que é sua afirmação. O inaceitável é ser gay —e não defender a morte de gays. O inaceitável é o aborto de um embrião —e não a morte de uma mulher com história e afetos por complicações em procedimentos sem cuidado. E assim por diante. A cada afirmação de extrema violência, Bolsonaro foi destruindo o conceito de inviolabilidade da vida e normalizando a destruição dos corpos. A principal função de figuras como Bolsonaro é tornar tudo possível —primeiro na linguagem, em seguida no ato.

Neste momento, Bolsonaro já cumpriu sua missão maior, o que pode eventualmente torná-lo descartável. Ele claramente vai se tornando um incômodo para os grupos que agora mais uma vez se rearticulam e que, com ele, conquistaram avanços inimagináveis até então, como os próprios militares, os representantes e lobistas do agronegócio, os evangélicos de mercado e o campo da direita. Assim como Fabrício Queiroz se tornou descartável e um incômodo para a quadrilha familiar dos Bolsonaro, ele mesmo se torna perigoso para os articuladores do projeto maior, que o reconhecem como uma peça importante do jogo, mas jamais como o dono do tabuleiro. Muito vai depender da capacidade de Bolsonaro se adequar, uma capacidade que nele parece inexistente. Suspeito que é esta parte de seu próprio fenômeno que Bolsonaro não compreende. Ao miliciarizar o Governo central, acreditou que estava no comando absoluto.

As democracias morrem por muitas razões, na minha opinião a mais importante delas é o fato de serem seletivas, em diferentes graus: só funcionam para determinada parcela da sociedade, deixando outras de fora. As democracias morreriam então pela corrosão provocada pela sua própria ausência. Ou morreriam pelo tanto de arbitrariedade com que são capazes de conviver. No Brasil, o nível de exceção que a minoria dominante da sociedade é capaz de tolerar é uma enormidade. Desde que as arbitrariedades sejam contra os pretos e contra os indígenas, contra as mulheres e contra os LGBTQIA+ está tudo “dentro da normalidade”. A possibilidade de as forças de segurança do Estado derrubarem portas, invadirem casas e executarem suspeitos e não suspeitos nas periferias e favelas urbanas durante todo o período democrático é, sem dúvida, o exemplo mais evidente do caso brasileiro.

As ditaduras nascem em diferentes tempos e espaços. Assim como as parcelas da sociedade beneficiadas pela democracia convenceram-se durante décadas de que viviam numa democracia, mesmo sabendo que grande parte da população era submetida a uma rotina diária de arbitrariedades, estas mesmas parcelas têm hoje dificuldade para enxergar que a ditadura já está consolidada em várias partes do Brasil, onde pessoas precisam abandonar suas casas para não morrer e as forças de segurança e o judiciário estão a serviço dos violadores. Hoje, nas áreas “nobres” das capitais e cidades, os ataques autoritários usam o judiciário e a Polícia Federal para se realizar, como nas recentes ofensivas a colunistas da imprensa tradicional, a mais recente delas contra Conrado Hübner Mendes, colunista da Folha de S. Paulo e professor da prestigiosa faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Há outras partes do Brasil em que os ataques são a fogo e bala, como na floresta amazônica, onde casas de indígenas como Maria Leusa Munduruku são queimadas e lideranças camponesas como Erasmo Alves Theofilo têm a cabeça a prêmio. Na floresta e nas periferias urbanas, corpos humanos tombam sem provocar alarde e as execuções pelas forças policiais explodem.

A percepção de golpe se alastra quando os que não costumam ser atacados passam a ser atacados, no Brasil a minoria branca e mais rica. É uma percepção legítima, porque é ela que mostra que o tecido social se rasgou em partes consideradas até então intocadas e intocáveis. A quebra destes limites sinaliza que outras forças se moveram, ameaçando o precário equilíbrio mesmo dos mais privilegiados. Em 2017, ao testemunhar a execução de um morador de rua pela polícia no bairro nobre de Pinheiros, a classe média se mobilizou para denunciar e protestar, celebrando uma missa na simbólica Catedral da Sé. Era ainda o Brasil de Michel Temer (MDB), mas a ditadura foi largamente lembrada. Ali, o “limite” estabelecido pela lei não escrita de que o Estado pode executar pessoas, mas apenas em bairros de periferia, havia sido rompido. A quebra demandava reação, pelas melhores razões e também para impedir que a violência policial rompesse outro limite e o próximo a tombar fosse alguém que habitasse não as ruas, mas os apartamentos e casas com um dos metros quadrados mais caros da cidade.

Ao se infiltrar no imaginário coletivo, o debate do “será que vai ter golpe” cumpre ainda outra função estratégica: a de interditar e ocupar o espaço do debate urgente do impeachment de Bolsonaro. Sobre isso, há um flagrante assalto à linguagem, ao normalizar o fato de Arthur Lira (Progressistas), o corrupto presidente da Câmara de Deputados, ter seu traseiro esparramado sobre mais de 120 pedidos de impeachment ou sobre o superpedido de impeachment. Pela repetição, a crítica legítima a Lira vai se esvaziando e passa a se assimilar que assim é: a mobilização da sociedade pela democracia, traduzida em pedidos de impeachment mais do que legítimos, é pervertida e usada como instrumento de chantagem do Centrão para tomar os cofres públicos. Sempre que aceitamos o abuso de poder e de função como inevitável, acostumando-nos às arbitrariedades, o golpe avança.

Hoje, com Bolsonaro, vários limites foram ultrapassados. Limites que, mesmo para um país de marcos civilizatórios tão elásticos como o Brasil, até bem pouco tempo atrás seria impensável tê-los rompido. Quando o assunto principal é se haverá golpe ou não, tema abordado com a mesma naturalidade do aumento do preço do feijão, o último jogo do Corinthians ou a mais recente série da Netflix, o que resta de democracia? O golpe já pedalou a linguagem, infiltrou-se no cotidiano e está ativo. O golpe já foi dado. A dúvida é só até onde ele será capaz de chegar.

Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora de sete livros, entre eles Brasil, Construtor de Ruínas: um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro (Arquipélago).

Site: elianebrum.com Email: elianebrum.coluna@gmail.com Twitter, Instagram e Facebook: @brumelianebrum

Jamil Chade: Eras pós-pandemias trouxeram sementes do nazismo e novas geopolíticas. E agora?

Em 2020, há uma diferença fundamental entre tudo o que ocorreu na história da humanidade e a atual crise: temos a nosso alcance o avanço inédito da ciência e mais consciência dos erros passados

2019 foi o ano dos protestos. Do Chile à Catalunha, de Paris ao Sudão as ruas arderam. Mas muitos desses movimentos foram silenciados pela pandemia e o cheiro da morte que o vírus deixou. Entre líderes políticos, movimentos sociais e mesmo serviços de inteligência, a pergunta que permanece é uma só: esses protestos serão retomados uma vez superado o vírus e quais abalos políticos serão sentidos como eco da crise sanitária? Ao longo dos séculos, surtos e epidemias transformaram países, populações e o destino de guerras. Basta dizer que nas cidades mais afetadas pela pandemia da gripe espanhola de 1918 na Alemanha, há indícios de que os primeiros brotes do nazismo tomaram forma, como mostrou um estudo realizado pelo FMI.

O resgate da história também nos revela que não são raras as ocasiões em que pandemias foram seguidas por revoltas e distúrbios sociais, além de uma nova ordem mundial.

Em 2020, há uma diferença fundamental entre tudo o que ocorreu no passado e a atual crise: o avanço inédito da ciência. Em um tempo recorde, o mundo terá mais de uma vacina, no que está sendo considerado dentro da OMS como a vitória definitiva da ciência contra a ideologia. Também ficou claro que o populismo mostrou suas limitações nas urnas - tanto no Brasil como nos EUA - e que lideranças robustas como a de Angela Merkel ou Jacinda Arden se fortaleceram.

Mas, ainda assim, resgatar a história pode servir de guia, principalmente diante de um mundo profundamente desigual que ameaça, uma vez mais, deixar bilhões de pessoas às margens do avanço da medicina. Uma dessas vacinas, por exemplo, exige que seja estocada em um local com uma temperatura de -70 graus Celsius. Um desafio que mais parece um capítulo de ficção científica para 900 milhões de pessoas pelo mundo que ainda fazem suas necessidades básicas ao ar livre por falta de simples privadas e banheiros.

Susan Wade, professora de história da Keene State College, traça um paralelo entre a situação atual e a revolta na Inglaterra de 1381. Naquele momento, a peste bubônica havia feito milhares de mortes, um tragédia que se somava a uma exploração do trabalho de camponeses. “E como hoje, a maioria da riqueza era detida por uma elite que compreendia cerca de 1% da população”, disse. Quando uma doença mortal começou a alastrar, foi pedido aos mais vulneráveis e impotentes que pagassem a conta da crise. “Eventualmente, os camponeses decidiram responder”, apontou. Essa, portanto, foi a origem da revolta camponesa na Inglaterra.

Entre historiadores, há ainda um acirrado debate sobre o papel de uma epidemia como um dos fatores que poderiam ter contribuído para uma destruição final do Império Romano e jogado a Europa em sua era da escuridão. A partir do ano 541, uma peste ganhou força no Egito, atingiu Alexandria e outras cidades, até chegar à região palestina e subir até Constantinopla, a então capital do Império Romano Oriental.

O imperador Justiniano, que havia chegado ao trono com a ambição de resgatar a glória do Império Romano, foi um dos infectados. Ele sobreviveu. Uma parcela dos especialistas, porém, aponta que o que não sobreviveu foi seu império, derrotado em parte por um micro-organismo. Sem soldados diante da peste e com a fome que se alastrava, ele viu territórios conquistados serem tomados por revoltas e seu poder minado em todas essas regiões.

Para o historiador Procopius, no auge da crise sanitária a cidade de Constantinopla - atualmente Istambul - perdia dez mil pessoas por dia. A capital teria perdido 40% de sua população e, pelo império, 25% dos habitantes não sobreviveram.

Nos últimos anos, o relato de Procopius é considerado como exagerado. Historiadores da Universidade de Jerusalém e de Princeton, por exemplo, insistem que não existem evidências para provar o que a narrativa construída ao longo de séculos estabeleceu em termos de mortes. Para eles, portanto, não se pode atribuir à peste o fim do Império Romano. A realidade, porém, é que por quase duzentos anos a peste assolou a região em diferentes ondas e gerou diferentes revoltas. Quando finalmente desapareceu, o mundo vivia uma nova geopolítica.

Na Itália, um outro estudo traça uma ligação entre pandemia, surtos e eclosão de rebeliões. “Em diferentes graus, a maioria das grandes epidemias do passado parecem ter sido incubadoras de agitação social”, apontou Massimo Morelli, professor de ciência política na Universidade de Bocconi, e Roberto Censolo, professor da Universidade de Ferrara.

Num estudo publicado na revista acadêmica Peace Economics, Peace Science and Public Policy, os especialistas analisaram protestos e agitações sociais no período próximo a 57 epidemias pelo mundo. Isso incluiu desde a Peste Negra em no século 14 até a pandemia de gripe espanhola de 1918.

Desses 57 casos, apenas quatro revoltas não estariam claramente relacionadas com os respectivos surtos, o que leva os especialistas a acreditarem que existe uma possível relação entre as epidemias e distúrbios na sociedade civil.

No caso específico da covid-19, os acadêmicos deixam claro que as restrições e o impacto econômico “estão causando um sentimento latente de descontentamento público”. Para Morelli e Censolo, teorias de conspiração em torno do vírus e o seu apoio por parte de alguns líderes políticos são “sintomas de fricções potencialmente perigosas dentro da sociedade”.

Onda de ódio

Já Samuel K. Cohn, professor de história medieval da Universidade de Glasgow, confirmou que “a doença mais mortal e devastadora da Europa, a Peste Negra de 1347-51, desencadeou violência em massa: o assassinato de catalães na Sicília, e de clérigos e mendigos em Narbonne e outras regiões”, além de ataques contra judeus, com mais de mil comunidades na Renânia, na Espanha e França".

Antes mesmo do final da atual pandemia, a ONU já alerta que a crise sanitária abriu uma onda de violência. Num alerta com forte tom de desespero, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou que a pandemia está gerando um “tsunami de ódio e xenofobia”, além da criação de bodes expiatórios e ataques contra médicos, enfermeiras e jornalistas.

Segundo os levantamentos da entidade, a atual crise aprofundou o sentimento contra estrangeiros e que, das redes sociais, o ódio passou para as ruas. Entre os fenômenos estão atos anti-semitas com teses de conspiração, além de ataques contra muçulmanos. Em alguns países, Guterres aponta que os migrantes e refugiados foram apontados como os culpados pela proliferação do vírus, inclusive com serviço médicos negando acesso aos tratamentos médicos.

Outra dimensão do ódio tem sido os ataques contra idosos. Contra essa população surgiram memes desprezíveis, sugerindo que eles também são os mais dispensáveis.

Os estudos de Cohn revelam que, de fato, a xenofobia foi também uma marca da peste negra, com judeus “trancados em sinagogas ou reunidos em ilhas fluviais e queimados até à morte” por serem os supostos responsáveis pela crise sanitária. “Cruelmente, os tribunais de justiça condenaram coletivamente os judeus por envenenamento de poços e de alimentos”, destacou.

Já nos séculos XVI e XVII, a crise sanitária na Europa desencadeou mais uma vez rumores de propagação maliciosa da peste. Desta vez, o alvo da ira eram médicos e mesmo coveiros, acusados de perpetuarem a doença por uma variedade de razões, incluindo para se enriquecerem.

Cohn conta como a praga de 1575 levou que “ciganos, negros, cantores de rua, atores e prostitutas” fossem proibidos de entrar em determinadas cidades.

Logo vieram ainda as acusações mútuas. Fora de Nápoles e pelo território que hoje se designa como Itália, o surto era conhecido como a doença napolitana. Na Alemanha, ela era chamada de doença polonesa, enquanto na Polônia era conhecida como a doença alemã.

Siga a cobertura em tempo real da crise da covid-19 e acompanhe a evolução da pandemia no Brasil. Assine nossa newsletter diária para receber as últimas notícias e análises no e-mail.

A Gripe Espanhola de 1918 e 1919 também deixou suas marcas sociais e políticas. Em seu livro de 2017, Pale Rider, a escritora Lauren Spinney revela como a pandemia pode ter sido fundamental para a instabilidade entre as duas guerras mundiais. Um dos aspectos que a crise ressaltou naquele momento foi o egoísmo como forma de sobrevivência. Uma vez terminada a crise, muitas sociedades fizeram a opção deliberada por esquecer o que havia ocorrido.

Entre os impactos, historiadores estimam que os ataques da população branca contra afro-americanos no verão de 1919 em várias cidades dos EUA ainda têm uma relação direta com a doença. Aquele período de violência ficou conhecido como “Red Summer”.

Um estudo realizado pelo FMI correlaciona as cidades mais afetadas pela pandemia de 1918 na Alemanha, as sementes do nazismo que derivaram na Segunda Guerra Mundial. O levantamento indicou que as cidades com o maior número de vítimas pela doença registraram cortes em gastos sociais. E, em seguida, foram nesses locais que se viu um “aumento na parcela de votos conquistados por extremistas de direita”. “As mortes causadas pela pandemia de gripe de 1918-1920 moldaram profundamente a sociedade alemã”, diz o documento, que ainda sugere que a doença pode ter mudado as “preferências sociais” das camadas mais jovens da sociedade, além de ter despertado um sentimento contra estrangeiros.

O estudo não é conclusivo. Mas foi amplamente usado por Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, para apelar aos governos que destinem tudo o que puderem para aliviar o impacto do vírus.

Hoje, mesmo com a vacina, o mundo pós-pandemia também é alvo de um redesenhar. Se bilhões de pessoas estiveram fechadas por meses, a disputa por poder não foi colocada em quarentena em nenhum momento. A história do século 21 é, de fato, radicalmente diferente das pandemias da Idade Média ou do início do século 20. Mas o que ela mostra é que abandonar populações inteiras diante de uma sensação de que a crise está solucionada para uma parcela privilegiada do mundo é o caminho mais seguro para a tradução do profundo mal-estar em protestos e revoltas.

El País: O suicídio de Hitler e os 75 anos do tiro mais importante da Segunda Guerra Mundial

Morte do líder nazista em 30 de abril de 1945, confinado no bunker da Chancelaria de Berlim, significou na prática o fim do III Reich e permitiu encerrar o conflito na Europa

Jacinto Antón, do El País

Ninguém parece ter ouvido, naquele 30 de abril de 1945, pouco antes das 16h, o tiro mais importante da Segunda Guerra Mundial. Mas quando seus capangas abriram precavidamente a porta de seu apartamento para dar uma olhada, Hitler jazia em um sofá, morto com um buraco do tamanho de uma moeda pequena na têmpora direita. Por sua face corria um fio de sangue que tinha formado no tapete um charco das dimensões de um prato. Uma das mãos do líder nazista descansava sobre seu joelho com a palma virada para cima, e a outra pendia inerte. Junto ao pé direito de Hitler havia uma pistola Walther calibre 7,65 mm, a sua, com a qual disparou contra si mesmo, e ao lado do pé esquerdo outra, do mesmo modelo, mas de calibre 6,35 mm, sem usar. Hitler vestia a túnica do seu uniforme, uma camisa branca com gravata preta e calças pretas. No mesmo sofá estava sentada, também morta, envenenada com cianureto, sua esposa desde a véspera, Eva Braun, com as pernas encolhidas e os lábios apertados. O quarto tinha um intenso cheiro de pólvora. A notícia correu rapidamente pelo bunker da Chancelaria, de SS para SS: “Der Chef ist tot”, o Chefe está morto.

Tumba silenciada em Berlim

Excetuando rápidas saídas, Hitler estava encerrado no claustrofóbico recinto subterrâneo desde 15 de janeiro daquele ano, quando deixou seu quartel-general do oeste, o Adlehorst, em Ziegenberg, depois da catastrófica ofensiva nas Ardenas. O líder nazista tinha então apanhado seu trem pessoal para se dirigir a Berlim, de onde, como algum engraçadinho comentou, seria mais prático comandar a guerra, pois em breve seria possível se deslocar de lá tanto para a frente ocidental como para a oriental… de metrô. Hitler chegou de noite à sua capital, com as cortinas abaixadas e se dirigiu discretamente de carro —o ambiente não estava para banhos de massas— à Chancelaria do Reich, em meio a ruas desérticas cheias de ruínas, para se enclausurar definitivamente em seu bunker, uma labiríntica construção de dois andares situada sob o jardim do complexo, a suficiente profundidade e destinada originariamente a servir de refúgio antiaéreo.

O desconfinamento de Hitler três meses depois, pela via do suicídio, que completa 75 anos nesta quinta-feira, significou na prática o fim do seu regime —embora oficialmente o III Reich tenha continuado existindo, com seu designado sucessor, o almirante Doenitz, à frente— e abriu as portas à rendição da Alemanha em 8 de maio e ao fim da guerra na Europa. Nenhuma das duas coisas era possível sem que Hitler saísse de cena. Ele sabia disso fazia bastante tempo, e seu empenho em se aferrar ao poder a todo custo, com a luta já perdida, arrastando toda a Alemanha para uma última orgia de morte e destruição, é a demonstração final de seu caráter megalomaníaco e desumano. Que Hitler foi uma pessoa má não é novidade alguma, mas as alturas de perversidade que o líder nazista alcançou em sua última etapa são impressionantes.

Hitler não só demonstrou uma absoluta insensibilidade por seu próprio povo, prolongado seus sofrimentos enquanto pôde e tratando de levá-lo à aniquilação absoluta, como também atribuiu a derrota aos próprios alemães e os considerou indignos dele, e de sobreviver. Não haveria de se mostrar mais caridoso, certamente, com suas vítimas: em seu testamento —ditado na noite de 29 de abril a sua secretária, Traudl Junge—, uma autojustificação e uma tentativa de projetar seu ódio além de sua própria vida, não há nenhum vislumbre de arrependimento, reconhecimento de culpa ou compaixão, apenas uma reafirmação de todo o seu programa de violência e aversão, e até um presunçoso alarde de genocídio (no documento há uma clara alusão à Solução Final) que é de uma vilania repugnante. A única coisa boa que se pode dizer de Hitler é que naquele 30 de abril, com seu disparo, liberou o mundo de um ser infame.

No começo de 1945, nem a ofensiva das Ardenas nem os esforços por atirar mais carne à guerra através da Volkssturm —os soldados recrutados entre os muito idosos ou muito jovens para combaterem (morreram inutilmente mais de 175.000 membros dessas unidades)— tinham servido para reverter a situação de derrota em todas as frentes. Em quatro meses do ano anterior as forças armadas alemãs tinham perdido mais de um milhão de homens, a guerra aérea era quase unilateral, os submarinos já não podiam fazer nada… Claramente o fim se aproximava. Mas Hitler continuava confiando irracionalmente em que algo aconteceria. Por outro lado, no fundo estava consciente de que para ele não havia nenhuma saída. Em seu ideário não cabia a rendição, que equivalia a repetir a “punhalada pelas costas” de 1918. Toda sua carreira política tinha sido encaminhada para que não houvesse jamais outra capitulação “covarde”. Além disso, tinha consciência —como todos do seu entorno, inclusive, como se viu, Goering e Himmler— de que sua própria pessoa era o obstáculo para qualquer possível saída negociada da guerra. Tudo o que restava, como salienta Ian Kershaw em sua monumental e canônica biografia (Hitler – Um perfil do poder, Jorge Zahar Editor, 1993), era seu posto na história como um herói alemão derrubado pela fragilidade e a traição. Sabia também que os Aliados não o tratariam com flores caso se rendesse. Esperava-lhe uma forca ou algo pior, que o aterrorizava: que os soviéticos o exibissem, prisioneiro e humilhado, como um monstro de quermesse. Assim, para ele não havia pessoalmente nada em jogo. A aposta pelo tudo ou nada o levava irremediavelmente a um nada.

Teatro macabro

Muito já se escreveu sobre esse teatro macabro que foi a época final de Hitler no bunker, desde The last days of Hitler [“os últimos dias de Hitler”], de Hugh Trevor-Roper, a investigação do autor em 1945 por encomenda dos serviços secretos dos Aliados ocidentais para confirmar que o líder nazista tinha morrido em vez de fugido de submarino para a Argentina ou para uma base secreta na Antártida —a NKVD soviética fez sua própria pesquisa para Stálin, reunida no relatório Hitler – até Berlim 1945, a Queda, de Antony Beevor (Record, 2004). Mas talvez seja um filme, A queda (2004,) com Bruno Ganz, o que mais contribuiu para criar a imagem popular do como aquilo se deu. É preciso observar, como fez Beevor, que o filme, apesar de aparentemente fiel à história, apresenta alguns traços inquietantes, como a identificação que se cria pela lógica narrativa com personagens tão sinistros como a secretária Junge, mostrada com uma inocência irreal, ou com o médico e Obersturmbannführer das SS, Ernst-Günther Schenck, assim como a aura de solenidade que se imprime a algumas cenas que são sopa no mel para os neonazistas. A realidade no bunker, segundo Beevor e outros historiadores, era muito mais sórdida e vulgar, e não esteve isenta de humor negro.

Os cômodos de Hitler no bunker, um verdadeiro submarino de cimento, eram muito pequenos, e sua vida foi se tornando cada vez mais restrita, enquanto, lá embaixo, perdia-se a diferença entre o dia e a noite. Costumava se levantar ao meio-dia e ficava acordado até alta madrugada. Já estava muito deteriorado fisicamente, gasto, envelhecido e com tremores na mão esquerda. Reinava ao seu redor uma atmosfera de irrealidade. A notícia, em 12 de abril, da morte do presidente Roosevelt introduziu brevemente um raio de otimismo. Hitler tinha a remota esperança de que se abrisse um frente anticomunista com a incorporação da Alemanha. Mas em 16 de abril chegou a grande ofensiva soviética, com um milhão de soldados sob o comando de Zukov e Konev, e se afundou toda a frente do rio Oder: Berlim já estava na mira. No dia 20, o último aniversário de Hitler, que completava 56 anos, os tanques do Exército Vermelho já estavam nos subúrbios da cidade. Kershaw conta que a partir de então ligavam do bunker, aleatoriamente, para números da lista telefônica perguntando: “Desculpe, a senhora viu os russos?”. “Passaram por aqui faz meia hora, eram parte de um grupinho de 12 tanques”, lhes respondia a interlocutora do outro lado da linha. Isso se não atendesse alguém cantando Kalinka...

Eva Braun chegou para ficar, e os manda-chuvas nazistas foram cumprimentá-la, suplicando-lhe galantemente que se mantivesse a salvo em seu refúgio alpino, o que ela recusou. Depois foram partindo, a passo rápido. O Führer, após aplicar seu colírio de cocaína, um dos muitos remédios que tomava, subiu as escadas até o parque da Chancelaria do Reich para premiar 20 membros das Juventudes Hitleristas, alguns quase meninos, que tinham se destacado nas lutas na cidade. Acariciou-lhes as faces, deixando no ar uma imagem de pedófilo que é a única coisa que lhe faltava. Depois retornou às entranhas da terra, de onde não voltou a sair com vida. Naquela noite, Junge lhe ouviu dizer que já não acreditava na vitória. Houve uma festa noturna acima, à qual Hitler não compareceu, mas sim Eva Braun, que dançou animadamente —bom, o mais animadamente possível numa festa com um só disco e na companhia de Bormann. O fim da festa foi determinado por um ataque da artilharia soviética. Parece que havia um ambiente de febre erótica e lascívia entre os habitantes do bunker (quando Hitler ia dormir) digno de O porteiro da noite. Champanhe não faltava. E certamente nunca era cedo demais para que começassem as rodadas obrigatórias de vodca, kazachok e papasha.

Hitler parecia se aproximar de um ponto de ruptura e era cada vez mais imprevisível. Fanfarronava de que lutaria enquanto tivesse um só soldado às suas ordens e depois se suicidaria. Explodiu como nunca no dia 22 nessa famosa sessão informativa que aparece em A queda e na qual Ganz dá um espetáculo de interpretação. Foi quando soube que as tropas do SS-Obergruppenfürer Felix Steiner não haviam atacado. Durante meia hora gritou como um possesso. Depois desabou dando tudo por perdido e afirmando que já não tinha mais ordens para dar. O que deixou os militares estupefatos, pois quem iria dá-las senão ele. Hitler foi alternando nas próximas horas a autocompaixão, pessimismo e os pensamentos na posteridade e no lugar que ocuparia na história. Se soubesse se suicidaria da mesma forma, mas tinha ao seu lado Goebbels que tentava convencê-lo de que se as coisas não dessem certo (!) no máximo em cinco anos seria um personagem lendário e o nacional-socialismo alcançaria uma condição mítica. Enquanto isso, passavam pelo bunker as últimas visitas como se aquilo já fosse um velório: Speer, Hanna Reitsch, Von Greim... No recinto, com ambiente de juízo final, todo mundo falava da melhor maneira de se suicidar e trocavam cápsulas com veneno.

No dia 28 chegou a notícia de que Himmler havia feito uma oferta de rendição. É de impressionar sofrer uma traição de alguém como Himmler, e Hitler voltou a se encolerizar. Ficou tão irritado que mandou fuzilar seu próprio futuro concunhado, Fegelein (marido da irmã de Eva Braun, Gretl, que estava grávida), porque era o SS —dos próximos a Himmler— que tinha mais a mão. Na noite do 29 se casou com Eva Braun (sua irmã não foi madrinha) transformando-a na primeira-dama do Reich por algumas horas em um contrato matrimonial que tinha implícita a cláusula do suicídio. A relação de Hitler e sua amante (a quem uma vez presenteou premonitoriamente com um livro sobre as tumbas egípcias) vai além do alcance dessas linhas, mas era complicada. Não se sabe se a consumaram, evidentemente não era o melhor ambiente para uma noite de núpcias, às vésperas de se suicidarem. Hitler aproveitou a ocasião para ditar seu testamento. Finalizava o documento acreditando que de seu autossacrifício o nazismo renasceria e exortava a continuar lutando. Nomeou um governo sucessor com Doenitz no comando (como presidente do Reich e não como Führer) e foi descansar.

Hitler já havia enviado na frente, envenenando-os, seus cachorros, sua alsaciana Blondie que Kershaw afirmou Hitler amar mais do que qualquer ser humano “possivelmente" incluindo Eva Braun), e seus filhotes. Precisava se assegurar de que se suicidaria de maneira efetiva. Mas por fim optou pela pistola, que lhe pareceu mais marcial. Os acontecimentos se precipitavam, o líder nazista precisava se decidir de uma vez antes que os T-34 entrassem pela sala de estar. Planejou para após o almoço do dia 30. Era fundamental fazer seu cadáver desaparecer (Beevor acha, ainda que outros duvidem, que chegou a saber da humilhação do cadáver de seu amigo e aliado Mussolini na Praça Loreto de Milão, pendurado de cabeça para baixo com sua amante Claretta Petacci no 29). Para isso encarregou seu ajudante pessoal Otto Günsche de queimá-lo com Eva Braun, que iria junto, para o que pediu 200 litros de gasolina a seu chofer, Erich Kempka. Hitler fez sua refeição na primeira hora da tarde, como todos os dias, com suas secretárias e seu dietista (?) e depois se despediu de seu círculo íntimo, ato que também foi feito por Eva Braun. Depois os dois se retiraram ao estúdio de Hitler. Magda Goebbels, nazista fanática, que depois mataria seus seis filhos e se suicidaria com seu marido, pediu para ver o Führer e este concordou. Tentou convencê-lo a fugir. Hitler voltou ao escritório. Os íntimos de Hitler esperaram dez minutos na antessala em frente à porta. Então, o SS Linge, criado pessoal de Hitler, a abriu com reverência e acompanhado por Bormann deram uma olhada. Estava tudo acabado.

A morte de Hitler criou um vazio quase palpável no bunker, passando do ambiente de crepúsculo dos deuses ao de sauve qui peut, mais diretamente a fuga dos ratos. Foi como se todo mundo se desse conta da realidade. Era preciso dar um fim aos cadáveres o mais rápido possível, os russos não deveriam encontrar o Führer na poltrona. Envolveram os corpos em mantas —o de Hitler com a cabeça coberta— e os subiram, com muito menos cerimônia do que em A queda, ao jardim da Chancelaria, terminando o desconfinamento. Lá, a três metros da porta, entre um bombardeio soviético que dificultava a proteção, jogaram gasolina e queimaram os cadáveres. Os presentes, atabalhoadamente, ergueram os braços em um derradeiro “Heil Hitler!” enfumaçado. Muito se falou do destino dos restos. Parece que, ao contrário do que no caso dos senhores Goebbels, que tinham menos gasolina, não sobrou quase nada. Os pedaços carbonizados, que desmanchavam ao ser tocados com os pés, foram enterrados, de acordo com o depoimento de algum SS pouco respeitoso a essas alturas, com os de outros cadáveres. Posteriormente os agentes soviéticos encarregados da investigação do paradeiro de Hitler entregaram a Stálin o que puderam encontrar, basicamente a mandíbula do líder nazista, que colocaram em uma caixa de charutos. Mais tarde, ao que parece, foi encontrado um pedaço de osso parietal com um tiro, última evidência do disparo que acabou com uma vida de maldade e, por fim, com uma guerra que provocou 50 milhões de mortos.

O Globo: Roberto Alvim copia discurso do nazista Joseph Goebbels e causa indignação

Citação do secretário da Cultura de Bolsonaro aconteceu em vídeo divulgado para anunciar Prêmio Nacional das Artes

Bruno Góes, Helena Aragão e Jussara Soares, O Globo

BRASÍLIA e RIO — O secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, copiou uma citação do ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, em um pronunciamento. O vídeo foi divulgado para anunciar o Prêmio Nacional das Artes, projeto no valor total de mais de R$ 20 milhões.

Veja o que diz a citação de Goebbels:

Segundo o livro "Goebbels: a Biography", de Peter Longerich, o líder nazista afirmou: "A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada"

O que disse Roberto Alvim:

Nó vídeo divulgado pela Secretaria Especial de Cultura ele afirma: "A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", discursou Alvim no vídeo postado nas redes sociais.

Arnaldo Bloch:Discurso de Roberto Alvim, que ecoa o nazismo, precisa ser debatido com urgência

Além do trecho copiado do discurso de Goebbels, outra referência ao regime de Adolf Hitler é a trilha sonora do pronunciamento: a ópera "Lohengrin", de Richard Wagner. O compositor alemão era celebrado pelo líder nazista e teve grande influência em sua formação ideológica.

Procurado pelo GLOBO, Roberto Alvim não retornou ao contato. Ele usou suas redes sociais para falar sobre o assunto e classificou as semelhanças de seu discurso com o de Goebbels como uma "coincidência retórica" mas defendeu que "a frase em si é perfeita".

"O que a esquerda está fazendo é uma falácia de associação remota: com uma coincidência retórica em UMA frase sobre nacionalismo em arte, estão tentando desacreditar todo o PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES, que vai redefinir a Cultura brasileira... É típico dessa corja. Foi apenas uma frase do meu discurso na qual havia uma coincidência retórica. Eu não citei ninguém. E o trecho fala de uma arte heróica e profundamente vinculada às aspirações do povo brasileiro", escreveu Alvim.

'Virtudes da fé alçadas ao território da arte'

Em tom ufanista, Alvim anuncia no vídeo o "renascimento da arte e da cultura no Brasil". Depois de enaltecer a fé do povo brasileiro e a sua ligação com Deus, o secretário falou sobre "poderosas formas estéticas" que serão favorecidas. “As virtudes da fé, da lealdade, do autossacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território da arte.”

Lembre-se: Roberto Alvim convoca artistas conservadores para criar 'uma máquina de guerra cultural'

Ele ressaltou ainda que o ano de 2020 será "uma virada histórica", ou seja, "o ano do renascimento da arte e da cultura no Brasil".

— Ao país ao qual servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas — acrescentou o secretário.

A pretensão não para por aí:

— São essas formas estéticas, geradas por uma arte nacional que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir, a todos, energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira.

Na noite de ontem, o secretário Especial da Cultura, Roberto Alvim, participou ainda da live do presidente Jair Bolsonaro para anunciar o Prêmio Nacional das Artes, no valor total de mais de R$ 20 milhões. Mais cedo, Dante Mantovani, escolhido de Alvim para presidir a Fundação Nacional das Artes (Funarte), divulgou o orçamento de R$ 38 milhões para investimentos em editais, publicações e reformas de equipamentos ao longo do ano.

Depois de adiantar que pretende lançar, em fevereiro, um edital para o “cinema sadio, ligado aos nossos valores, com filmes sobre figuras históricas brasileiras e alinhando conservadorismo e arte”, Alvim anunciou alguns detalhes do prêmio cujas inscrições serão abertas ainda este mês. Com ele, o governo vai selecionar cinco óperas (R$ 1,1 milhão para cada), 25 espetáculos teatrais de R$ 250 mil, 50 exposições individuais de R$ 100 mil nas categoria “pintura” e “escultura”, além da publicação de 25 contos de R$ 25 mil, 15 histórias em quadrinhos de R$ 50 mil e músicas de 25 compositores (R$ 100 mil para cada).

Em todas as áreas, os contemplados devem ser das cinco regiões do país. A ideia, diz Alvim, é oferecer os livros e as HQs de graça para a população, por exemplo.

'Não é censura, é curadoria'

Na live (da qual participou também o ministro da Educação, Abraham Weintraub), Alvim e Bolsonaro voltaram a falar de “uma arte para a maioria” e a abordar a questão dos filtros temáticos para obras que recebem fomento do governo. O secretário defendeu que “curadoria não é censura”.

Ao começar a conversa com o secretário na live (da qual participou também o ministro da Educação, Abraham Weintraub), Bolsonaro disse que Alvim é a "cultura de verdade no Brasil" e voltou a dizer que anteriormente existia "a ideia de fazer a cultura para um minoria."

— Nós nunca censuramos nada. Eu me revoltei com muitos filmes, mandei suspender qualquer concessão (de verbas), isso não é censura — disse o presidente, que teve o apoio de seu subordinado.

— Não é censura, é curadoria — disse Alvim.

Luiz Gonzaga Belluzzo: Ernesto Araújo e o nazismo

O nazismo não realizou a estatização da economia e da sociedade, mas sim a privatização do Estado

O chanceler Ernesto Araújo afirma e reafirma que o nazismo é de esquerda. Diante da insistência, o governo alemão, historiadores, cientistas políticos e economistas entregaram-se ao labor de ridicularizar e massacrar tais afirmações e reafirmações.

Nosso chanceler Araújo padece de um vício intelectual que compromete gravemente a compreensão dos processos sociais, o vício do nominalismo. Resumidamente, trata-se do expediente primário de resolver controvérsias atribuindo nome às coisas: "comunista"!, "nazista"! Os conceitos naufragam nas banalidades da primeira infância: nenê viu a uva.

Vou começar com Karl Polanyi. Em sua obra-prima, "A Grande Transformação", Polanyi arriscou a pele na aventura de investigar os fundamentos sociais e econômicos do coletivismo que assolou o planeta nas três décadas inaugurais do século passado.

Na esteira das instabilidades do primeiro pós-guerra e da Grande Depressão, diz Polanyi, o instinto de autoproteção da sociedade suscitou reações que visavam conter os danos humanitários gerados pela operação dos mercados desatinados.

Na visão dos economistas liberais de hoje e de sempre, o mau funcionamento da economia ou a eclosão das crises devem ser tributadas às tentativas de interferir nas leis que governam o livre mercado. Polanyi inverte o argumento: é a utopia do mercado autorregulado que desencadeia as reações de autoproteção da sociedade, contra o desemprego, o desamparo, a falência, a bancarrota, enfim, contra a exclusão dos circuitos mercantis, o que significa, na prática, a impossibilidade de acesso aos meios necessários à sobrevivência humana.

Essas reações são essencialmente políticas: envolvem a tentativa de submeter os processos impessoais e automáticos da economia ao controle consciente da sociedade. Nos anos 30, Polanyi viveu um momento da história em que a revolta contra o desemparo e a insegurança revelou-se tão brutal quanto os males que a economia destravada impôs à sociedade. Ao estudar o avanço do coletivismo nessa quadra, Karl Polanyi concluiu que não se tratava de uma patologia ou de uma conspiração irracional de classes ou grupos, mas sim de movimentos nascidos das entranhas do mercado autorregulado.

Com o colapso da economia, a superpolitização das relações sociais tornou-se inevitável. O despotismo da mão invisível foi substituído pela tirania visível do chefe. O político e a polícia começam a invadir todas as esferas da vida social, como fossem suspeitas toda e quaisquer forma de espontaneidade.

A Grande Depressão colocou sob suspeita as pregações que exaltavam as virtudes do liberalismo econômico. Frações importantes das burguesias europeia e americana tiveram que rever seu patrocínio incondicional ao ideário do livre mercado e às políticas desastrosas de austeridade na gestão do orçamento e da moeda, diante da progressão da crise social e do desemprego. Assim que a coordenação do mercado deixou de funcionar, setores importantes das hostes conservadoras, não só na Alemanha, aderiram aos movimentos fascistas e ao controle estatal das relações econômicas, como último recurso para escapar à devastação de sua riqueza.

Hanna Arendt, no clássico "As Origens do Totalitarismo", ocupa-se, sobretudo, da emergência do nazismo e do stalinismo como fenômenos do igualitarismo totalitário que vocifera: "Se você não é igual a mim, não tem direito a existir". Esse igualitarismo de manada pressupõe paradoxalmente a superioridade de um modo de ser sobre outros e termina nas tentativas de apagar pela força as diferenças de posição social e de estilos de vida.

Diz Arendt: "O fato de que o 'pecado original' da acumulação de capital tenha requerido novos pecados para manter o sistema em funcionamento foi eficaz para persuadir a burguesia alemã a abandonar as coibições da tradição ocidental... Foi esse fato que a levou a tirar a máscara da hipocrisia e a confessar abertamente seu parentesco com a ralé".

A escória, na visão de Arendt, não tem a ver com a situação econômica e educacional dos indivíduos, "pois até os indivíduos altamente cultos se sentiam particularmente atraídos pelos movimentos da ralé". Esses indivíduos mutilados executam os processos descritos por Franz Neumann, em "Behemoth", o livro clássico sobre o nazismo: "Aquilo contra o que os indivíduos nada podem - e que os nega - é justamente aquilo em que se convertem".

O totalitarismo nasceu das entranhas da sociedade capitalista dilacerada, provocando a derrocada do Estado liberal em que o exercício da soberania e do poder deve estar submetido ao constrangimento da lei impessoal e abstrata.

Como mostra o filme de Lucchino Visconti, "Os Deuses Malditos", o nazismo não realizou a estatização da economia e da sociedade, mas sim a privatização do Estado. Os interesses de grupos privados se apoderam diretamente do Estado, suprimindo a sua independência formal em relação à sociedade civil.

Peter Gay incita os pensadores da sociedade a considerar as relações estabelecidas por Freud entre biografia e cultura na sociedade de massas: "Os estudiosos da sociedade, sem excluir os escritores imaginativos, têm certamente sabido há bastante tempo que em grupos os indivíduos podem retornar a estados primitivos da mente, sujeitar a sua vontade a líderes, desconsiderar restrições e o ceticismo sensível que a educação cultivou neles tão dolorosamente".

Seria uma descortesia dizer que desperdiço vela com defunto de segunda. Para não descumprir regras de civilidade, teimo em repetir aos ouvidos de Araújo: a sociabilidade moderna se move entre a inevitável pertinência a uma cultura produzida pela história e a pluralidade dos indivíduos "livres". A história dessas sociedades "produziu" o mercado, a sociedade civil, o Estado Moderno, suas liberdades e seus interesses.

Essa forma de sociabilidade, reivindicada pelo liberalismo político, rejeita a submissão dos indivíduos livres a transcendências religiosas, moralistas e midiáticas. As indigências do chanceler Araújo pretendem se colocar "fora" das misérias do mundo da vida, acima do penoso exercício de compartilhar a razão com os demais cidadãos livres e iguais em sua diversidade.

*Luiz Gonzaga Belluzzo, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Em 2001, foi incluído entre os 100 maiores economistas heterodoxos do século XX no Biographical Dictionary of Dissenting Economists.

BBC Brasil: Josef Mengele, os 40 anos da morte do médico nazista que viveu 17 anos em SP

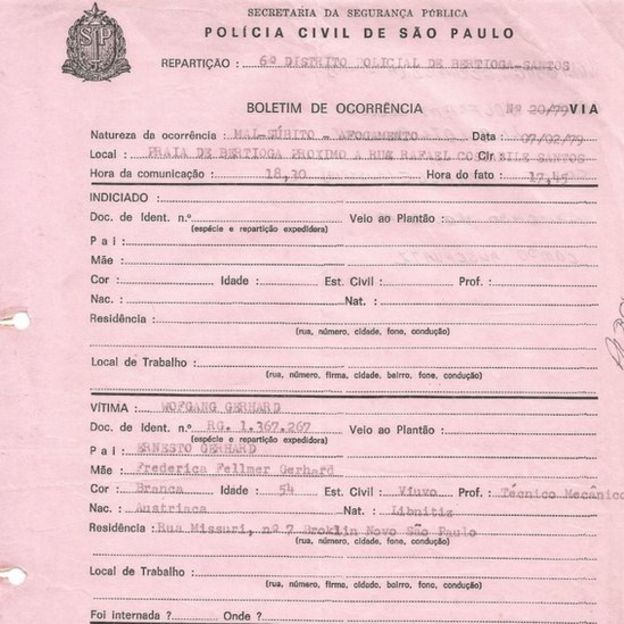

Bertioga, 7 de fevereiro de 1979. O cabo da PM Espedito Dias Romão já se preparava para passar o plantão e ir para casa quando atendeu a uma chamada de emergência. Do outro lado da linha, alguém avisava de um corpo na Praia da Enseada. Ao chegar ao local, por volta das quatro da tarde, encontrou a praia deserta.

Por André Bernardo

Do Rio de Janeiro para a BBC News Brasil

Na areia, apenas o banhista morto e um casal de austríacos, Wolfram e Liselotte Bossert. "Não havia mais nada que pudesse fazer. Ele já fora resgatado da água sem vida", recorda Romão, hoje aposentado, aos 72 anos. "Por se tratar de um mal súbito, acredito que tenha sido fulminante. Mas, não posso garantir."

A documentação apresentada por Wolfram identificava o defunto como Wolfgang Gerhard, um austríaco de 54 anos. Só em 1985, Romão veio a descobrir que Gerhard era um dos muitos pseudônimos que Josef Mengele - acusado de ter enviado milhares de prisioneiros para a morte em campos de concentração e de ter realizado experimentos crueis em mais de três mil gêmeos - usou para viver incógnito depois da Segunda Guerra. O verdadeiro Gerhard morreu em 16 de dezembro de 1978 e foi sepultado em Graz, na Áustria, sua terra natal.

ARQUIVO PESSOAL

Image captionCabo da PM só descobriu seis anos depois que homem que se afogou em praia onde trabalhava era Josef Mengele

A lista de nomes falsos adotados por Mengele é extensa e inclui, entre outros, Fritz Ullmann, Helmut Gregor e Fausto Rindón. Só no Brasil, foram dois: Peter Hochbichler e Wolfgang Gerhard. "Nosso país nunca foi uma opção para Mengele por causa da presença de índios e negros. Na América do Sul, ele preferia a Argentina. Por ter muitos alemães e simpatizantes do nazismo, se sentia em casa", explica o jornalista e historiador Marcos Guterman, autor de Nazistas Entre Nós - A Trajetória dos Oficiais de Hitler Depois da Guerra (2016).

"Mengele só fugiu para cá porque temia ser capturado como Adolf Eichmann", completa o historiador, referindo-se a outro criminoso de guerra, capturado em maio de 1960, na Argentina, e enforcado em junho de 1962, em Israel.

O médico e o monstro de Auschwitz

Quando a derrota na Segunda Guerra tornou-se uma questão de dias, os oficiais nazistas só tinham três decisões a tomar: suicídio, prisão ou tentativa de fuga. Em 17 de janeiro de 1945, quando tropas soviéticas estavam a dez dias de tomar Auschwitz, Mengele optou pela terceira alternativa. Sob o pseudônimo de Fritz Ullmann, trabalhou, por quatro anos, numa plantação de batatas no sul da Alemanha.

Em junho de 1949, seguiu para a Argentina, onde trocou novamente de identidade e virou Helmut Gregor. Quando a Alemanha pediu sua extradição, fugiu para o Uruguai. Em 1959, migrou para o Paraguai e, dois anos depois, para o Brasil.

"Mengele era de família rica. Na Argentina e no Paraguai, contou com a ajuda de outros ex-oficiais nazistas. Chegou a ser dono de uma farmacêutica na Argentina, de onde tirava um bom dinheiro", relata Guterman.

Direito de imagemMUSEU MEMORIAL DO HOLOCAUSTO DOS EUA

Josef Mengele nasceu em Günzburg, na Alemanha, no dia 16 de março de 1911. Seu pai, Karl, era um rico industrial do ramo de equipamentos agrícolas. Mas, em vez de assumir os negócios da família, preferiu estudar medicina em Frankfurt.

Formado em 1938, foi admitido em Auschwitz cinco anos depois, como coronel-médico da SS, a tropa de elite do regime nazista. Logo, ganhou o título de O Anjo da Morte. "Mengele foi o mais sádico e cruel de todos. Como se estivesse brincando de Deus, selava o destino dos prisioneiros que chegavam a Auschwitz. Enquanto uns seguiam para o campo de trabalhos forçados, outros eram jogados nas câmaras de gás", explica o jornalista americano Gerald Posner, autor de Mengele - The Complete Story (2000).

Um terceiro grupo, formado por gêmeos, anões e deficientes físicos, era usado como cobaia de experimentos macabros no pavilhão batizado de "zoológico". Suas pesquisas, que nada contribuíram para a ciência, consistiam, entre outras atrocidades, em testar os limites do ser humano em temperaturas altíssimas - como caldeirões de água fervente - ou injetar cimento líquido nos úteros das prisioneiras para avaliar os efeitos da esterilização em massa.

Recluso, gostava de ler poesia e ouvir música clássica

Assim que chegou ao Brasil, em 1961, Mengele passou a se chamar Peter Hochbichler e foi morar em Nova Europa, a 318 km de São Paulo. Por intermédio de Wolfgang Gerhard, um simpatizante de Hitler que morava no país desde 1948, foi apresentado ao casal Geza e Gitta Stammer.

Como estavam à procura de alguém para administrar sua fazenda de café, resolveram contratá-lo. Um ano depois, se mudaram para Serra Negra. "De tão campesino, nosso município não tinha sequer asfalto. Era o lugar ideal para alguém se esconder", afirma o historiador Pedro Burini, autor de O Anjo da Morte em Serra Negra (2013). "Como os Stammer eram húngaros, Mengele ficou conhecido na região como Pedro Hungarês. Ou, simplesmente, Pedrão."

Direito de imagemMUSEU MEMORIAL DO HOLOCAUSTO DOS EUA

Sob o pretexto de observar pássaros, Mengele mandou construir uma torre, com cerca de seis metros de altura, no telhado do sítio. Munido de binóculos, passava horas lá em cima, vigiando quem entrava e saía da propriedade.

"Mengele vivia sob constante tensão. Tinha pavor de ser capturado por agentes do Mossad, o serviço secreto de Israel", relata o jornalista francês Olivier Guez, autor de O Desaparecimento de Josef Mengele, previsto para ser lançado, ainda este ano, pela editora Intrínseca.

"O pavor era tanto que deixou o bigode crescer. Acreditava que, por debaixo dele, ninguém o reconheceria. O problema é que, de tanto mastigar os fios do bigode, formou-se uma bola de pelos em seu estômago, que o obrigou a fazer uma cirurgia."

Direito de imagemPEDRO BURINI

Direito de imagemPEDRO BURINIParanoico, Mengele raramente saía de casa. Passava os dias recluso, lendo Goethe e ouvindo Strauss. Quando precisava ir à cidade, vestia capa e chapéu. Não satisfeito, ia escoltado por uma matilha de cães que ele mesmo adestrou.

A amizade com os Stammer chegou ao fim em 1975, quando Geza descobriu que Mengele e sua mulher tiveram um caso. Foi quando o criminoso de guerra mais procurado de todos os tempos se viu obrigado a mudar de endereço. Dali em diante, perambulou por diversas cidades paulistas, como Caieiras, Diadema e Embu.

Procura-se vivo ou morto. Recompensa: US$ 3,4 milhões

Seu último esconderijo foi a residência dos Bossert, no bairro do Brooklin, na capital paulistana. À época, Gerhard precisou regressar para a Áustria e deixou toda sua documentação com Mengele.

De saúde frágil, o médico de Auschwitz queixava-se de insônia, hipertensão e reumatismo. À noite, não ia para a cama sem esconder uma velha pistola Mauser, uma semiautomática de origem alemã, sob o travesseiro. Faz sentido. Sua cabeça valia, na ocasião, um prêmio estimado de US$ 3,4 milhões, algo em torno de R$ 12 milhões.

Direito de imagemPEDRO BURINI

Em outubro de 1977, quando morava na Estrada do Alvarenga, próximo à represa Billings, Mengele recebeu uma visita inusitada: Rolf, seu filho. Ao longo de duas semanas, quis ouvir do pai sua versão sobre Auschwitz.

Em entrevista ao programa The Phil Donahue Show, de 17 de junho de 1986, Rolf Jenckel, hoje advogado em Munique, na Alemanha, relata que, em nenhum momento o velho demonstrou culpa ou remorso: "Não admitiu que fez nada de errado. Disse apenas que estava cumprindo ordens."

Sob o nome falso de Wolfgang Gerhard, o corpo de Mengele foi sepultado no cemitério de Nossa Senhora do Rosário, em Embu das Artes. Provavelmente estaria lá até hoje se, em maio de 1985, a polícia alemã não tivesse interceptado cartas dos Bossert endereçadas a Hans Sedlmeier, um ex-funcionário da família Mengele.

Desconfiadas, as autoridades alemãs acionaram a polícia brasileira que, sob a responsabilidade do superintendente da PF em São Paulo, o delegado Romeu Tuma, resolveu fazer buscas na residência do casal e descobriu toda a verdade.

Direito de imagemREPRODUÇÃO

O corpo de Mengele, então, foi exumado e seus restos mortais examinados pela equipe do legista Daniel Romero Muñoz, então diretor do setor de antropologia do Instituto Médico Legal de São Paulo. Seu laudo, de julho de 1985, foi confirmado, sete anos depois, por um exame de DNA feito na Inglaterra: a ossada era mesmo de Mengele.

Como o filho nunca requisitou o corpo do pai, seu esqueleto é usado, desde 2016, como material didático em aulas de medicina forense da USP. Diante disso, Israel deu o caso por encerrado.

Encerrado? Não para o historiador polonês naturalizado brasileiro Henry Nekrycz. Em Mengele - A Verdade Veio à Tona (1994), Ben Abraham, como era mais conhecido, sustenta que tudo não passou de uma farsa. O corpo enterrado no Brasil em 1985 não era do médico nazista e, sim, de um sósia.

"Consigo entender quando um sobrevivente do Holocausto, como Ben Abraham, não se conforma que seu carrasco, Mengele, tenha morrido placidamente numa praia paulista, sem pagar pelos crimes que cometeu. Mas o fato é que Mengele morreu e foi enterrado em São Paulo. O resto é teoria da conspiração", avisa Guterman.

Eduardo Migowski: Por que é permitido ser comunista e é proibido fazer apologia ao nazismo?

Sei que o título assustou muitos seguidores. Mas, antes de me xingar, peço um pouco de paciência. Não estou comparando ambos. Minha motivação para escrever esse pequeno texto foi o comentário de um seguidor que perguntou: pq vcs criticam o nazismo, que teria matado 60 milhões, e defendem o comunismo, responsável, segundo o rapaz, por 180 milhões de mortes. O primeiro impulso, diante do problema apresentado, seria o de questionar os dados apresentados. “Onde estão as fontes?”. Eu poderia ter perguntado. Mas a resposta eu já estou cansado de saber. O roteiro é sempre o mesmo. Ele mostraria o “Livro Negro do Comunismo”, textos de autores como Robert Conquest, Richard Pipes ou algum Guia Incorreto. Logo em seguida apareceria alguém citando Ludo e afirmando que tudo não passa de propaganda imperialista. Pronto, estaria formada a conversa entre surdos e mudos, com direito a muito xingamento e pouca reflexão.

Como o Facebook ainda não superou a Guerra Fria, resolvi propor um exercício diferente. Vou admitir as premissas da direita como verdadeiras. Desse modo, pretendo demonstrar que, a despeito dos dados serem ou não verídicos, as conclusões estão totalmente equivocadas.

Eis a questão: se ambas ideologias provocaram mortes ao longo da história, pq apenas o nazismo é legalmente proibido? A pergunta aparentemente faz sentido, mas há uma falha nesse argumento, ignorada pelas pessoas que pensam de forma binária. Dizem os amantes do pensamento mecânico: se o comunismo matou três vezes mais que o nazismo, logo ele deveria ser proibido “três vezes”. Não é bem assim.

Amigos, mortes acontecem por vários motivos. Se levarmos esse raciocínio ao limite: o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o liberalismo, o neoliberalismo, o hinduísmo e muitos outros ismos também deveriam ser proibidos. Talvez sobrasse apenas o “nudismo”. Todos os demais deixaram, ao longo da história, um número razoável de cadáveres.

Então pq apenas o nazismo é proibido? A diferença está nas ideias. A doutrina nazista é genocida na sua essência. Ela trabalha com a noção de guerra racial. O nazismo emergiu, na década de 1920, como resposta à destruição legada pela Primeira Guerra Mundial. Ele é filho da guerra e prega a guerra como a solução.