Brics

Fome: Em busca de uma saída solidária e global

Claudio Fernandes, Outras Palavras*

Caro leitor e cara leitora. Não se espante com o título aparentemente alarmista deste artigo, pois ele reflete uma verdade sobre fatos! Ouso dizer que, do jeito como as coisas estão colocadas, a humanidade não irá respirar tranquila pelos próximos anos. Contudo, meu trabalho aqui não será fazer previsões pessimistas para o futuro, mas sim, refletir sobre alguns aspectos da arquitetura financeira mundial, o papel das Nações Unidas e os compromissos políticos que os Estados-nações precisam assumir para construir e implementar uma resposta efetiva às crises que se acumulam.

Começo esta reflexão a partir de uma experiência recente, quando estive representando a Gestos e o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda (GT Agenda 2030) em Nova York, durante o VII Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento (FfD), promovido pela Organização das Nações Unidas. O fórum buscava discutir estratégias de atuação que pudessem responder à perspectiva de uma nova grande crise global resultante de um colapso no pagamento das dívidas externas de países em desenvolvimento.

Lembro-me que, em seu segundo dia, a guerra imposta pela Rússia à Ucrânia chegou de forma pesada à quarta reunião de debates do FfD. Para além das mortes e da violência militar explícita que tem chocado a comunidade internacional, outro problema já se apresenta: vários países dependem de grãos importados do país atacado. O tema dominante, então, passou a ser o novo perigo de racionamento de alimentos e a insegurança alimentar, multiplicados pelos riscos do aumento da inflação, resultado dos problemas de cadeia de valor causados pela pandemia da Covid-19.

Contudo – e apesar do clamor da sociedade civil internacional para traçar alternativas socialmente responsáveis e verdadeiramente sustentáveis para reconstruir a economia mundial de forma equitativa – o que se ouviu no VII FfD foi mais do mesmo. A pura repetição de estratégias fracassadas que favorecem prioritariamente o 0,1% mais rico, enquanto os 99% da população mundial são arrastados para o fundo do abismo que a atual arquitetura financeira global cavou ao longo das últimas décadas. Diante disso, voltei para casa maquinando algumas das reflexões abaixo.

Para além da guerra, pode-se perceber a falta de compreensão da urgência em que o mundo está colocado. A emergência climática é uma disrupção presente e destinada a acelerar exponencialmente. Estamos falando de uma resposta logarítmica do planeta. O tempo já se esgotou para muitas populações em muitos países. Otimizar os fluxos financeiros em direção à sustentabilidade tem sido um apelo urgente há, pelo menos, sete anos, mas pouco avançou nesse sentido.

É preciso reconhecer que as soluções financeiras projetadas até agora ficaram aquém de seus objetivos. O “mercado” (esta entidade mítica e abstrata que engole todas as instâncias da economia política), como sempre, é o que domina o processo de financiamento para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque os players e as regras do jogo não mudaram nem um milímetro para criar um processo normativo de transformação. O risco já há muito tempo tem sido considerado por meio da expansão de instrumentos derivativos para manter o sistema em rotatividade. Não podemos priorizar a mera reprodução do capital através do sistema financeiro enquanto continuamos a prejudicar pessoas e comunidades – o verdadeiro material concreto que faz a sociedade e a economia existirem.

A esses desafios, somam-se problemas sistêmicos e históricos já existentes que atrasam, e em certos casos, impedem a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Como proposta para se encontrar soluções efetivas, a sociedade civil organizada vem requerendo explicitamente a convocação da quarta Conferência Internacional do Financiamento para o Desenvolvimento, entendendo que é o único espaço legítimo onde decisões que levam a mudanças fundamentais na arquitetura financeira global podem ser tomadas. Enquanto a União Europeia apoia a iniciativa, a China e os 134 países (incluindo o Brasil) que compõem o G77 estão divididos sobre o tema. Em conversa com um representante brasileiro, nos foi confiado que o motivo é o “medo de que uma nova conferência tenha como resultado um retrocesso nas questões em discussão”. Outros países do Sul Global também expressaram a mesma preocupação.

Realmente o mundo hoje está bem diferente do que era em 2015, quando foram aprovadas as resoluções da Agenda 2030, do Acordo de Paris e da Agenda de Ação de Addis Ababa. Desde então vários países se mostraram contrários aos processos de mitigação da emergência climática, de equidade de gênero e de expansão democrática. Em diversas regiões, a política foi infectada pela intolerância, pelo desrespeito e pela violência, criando riscos às liberdades e às instituições de direito. No entanto, decisões precisam ser tomadas sobre a arquitetura financeira vigente, que tem exacerbado os problemas ao invés de oferecer soluções sustentáveis para os diversos desafios que persistentemente ampliam os níveis de desigualdade presentes em cada país e entre as nações.

Em debate especial com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e as instituições Bretton Woods – isso é, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) – tornou-se evidente que as medidas tomadas para mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 foram insuficientes. Por exemplo, os Direitos Especiais de Saque (SDR) emitidos pelo FMI, equivalentes a 650 bilhões de dólares, ficaram principalmente nas mãos dos países que menos precisavam. Isso ocorreu porque o critério de distribuição foi baseado em quotas dos países na instituição; essas quotas, por sua vez, são determinadas por volumes de doação. Ou seja, os países com mais recursos tiveram as maiores quotas.

Como salientou Bodo Elmers, do Global Policy Forum e representante do grupo da sociedade civil para o FfD, “neste momento 400 bilhões de dólares estão dormentes nos bancos centrais de países que não precisam, enquanto os que precisam não conseguem acesso aos recursos”. É importante ressaltar que essas instituições foram criadas no contexto da maior crise mundial do século XX para prevenir crises futuras; mas aparentemente não foram capazes de prevenir ou mitigar satisfatoriamente as crises atuais.

Este órgão, a Organização das Nações Unidas, deveria representar o compromisso com os valores mais elevados para a humanidade e assumir um papel de protagonismo na tentativa de resolver a confluência de crises em que nos encontramos; particularmente o crescente desafio financeiro para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Uma nova Conferência Internacional de financiamento para o desenvolvimento em um futuro próximo, mas que deve ser decidida com urgência, é o único processo legítimo para realmente assumir a responsabilidade que o mundo precisa da comunidade internacional.

Portanto, precisamos de políticas públicas concretas e pragmáticas para reprojetar o equilíbrio das relações de poder que criaram a confluência de crises que vivemos e viveremos nos próximos anos. O que este fórum pode decidir? Pode decidir estabelecer um quadro normativo para um mecanismo de resolução de dívida soberana dos países, mas recusa-se a fazê-lo. Tem um mandato para criar uma convenção tributária internacional, conforme solicitado pelo G77, o que atualizaria o quadro normativo para um mundo globalizado e digitalizado. Mas tampouco avança.

De fato, a Agenda 2030 parece, cada vez mais, ser um sonho inalcançável; porém, algumas medidas governamentais também poderiam ajudar a amortecer os impactos globais e ampliar a implementação dos ODSs, como a precificação das emissões de carbono, a taxação sobre grandes fortunas e a adoção de tributos sobre transações financeiras em contexto multi-jurisdicional. A emissão de títulos da dívida pública com a condicionalidade para o financiamento do desenvolvimento sustentável também poderiam, em tese, servir para fazer girar a engrenagem financeira necessária para uma mudança sistêmica na aplicação de recursos privados.

Mas como lembra o editorial The private-equality delusion (A ilusão da igualdade privada, em tradução livre), publicado em 4 de março deste ano pela revista The Economist, “nós precisamos passar a levar a sério e refletir o que os mercados privados podem e não podem fazer”. Enquanto faltam recursos para a sociedade civil promover as mudanças necessárias para implementar a Agenda 2030, os agentes privados, de diversos tamanhos e volume de capital, já demonstraram que não têm compromisso efetivo com o desenvolvimento sustentável.

Um exemplo emblemático é o do Estado brasileiro que em 2012 (ainda durante o governo Dilma), optou por zerar as alíquotas do imposto sobre operações financeiras (IOF) na bolsa de valores e futuros. Isso fez com que este tributo passasse a ser sentido apenas pelo cidadão médio. Além disso, o país está na contramão das grandes economias do mundo em vários sentidos, entre eles figuram a não progressividade de impostos sobre fortunas e medidas de austeridade fiscal como a Emenda Constitucional 95/2016 (que estabeleceu o famigerado “teto de gastos” para investimentos fundamentais para o desenvolvimento social) – isso para não falar do problema (cultural) inflacionário que está sendo tratado da pior forma possível – e de uma economia oligopolizada que abre espaço para a formação de cartéis e moderna engenharia de preços.

Verdade seja dita: é inadmissível que enquanto o mundo amarga 6 milhões de mortes por Covid-19 e cada vez mais pessoas são jogadas para a pobreza e extrema pobreza, os bilionários do mundo tenha ampliado suas fortunas em cerca de 60% (segundos dados da Forbes e da Oxfam). Reorganizar o fluxo de capitais, bem como os destinos e condicionalidades sustentáveis de suas aplicações deve ser um compromisso humanista.

Temos os recursos necessários para fazer isso, mas é preciso coragem. Coragem das pessoas responsáveis pela formulação de leis, de chefes de Estado e players da geopolítica para abandonar um modelo econômico falido que coloca a existência da vida humana no planeta em risco. Acima de tudo, é preciso reconhecer a capacidade ímpar das organizações da sociedade civil em liderar o caminho para uma comunidade global sustentável e equitativa. Sabemos como fazer e, cada vez mais, precisamos dos recursos necessários para alavancar nossas ações e causar impacto positivo em maior grau e volume.

*Texto publicado originalmente em Outras Palavras

Pandemia ameaça fazer países emergentes afundarem

Só na China a economia ainda cresceu em 2021; Em 2022, crescimento da economia brasileira deve ficar abaixo de 2%, estima o FMI

DW Brasil

Quanto mais um país está vinculado à economia mundial, seja através da indústria, comércio ou turismo, maior seu potencial de danos pela pandemia de covid-19. A Alemanha e outras nações ricas tentaram minorar esses prejuízos implementando gigantescos pacotes de ajuda e conjunturais; os emergentes, em geral, não têm condições para tal.

"Faltam-lhes os recursos", afirma Klaus Jürgen Gern, especialista em conjuntural internacional do Instituto de Economia Mundial (IfW) de Kiel, Alemanha. "Em comparação com a produção econômica total, suas arrecadações estatais costumam ser mais baixas. Eles tampouco podem se endividar nos mercados de capital internacionais na mesma medida que os países industrializados."

Apesar disso, não ocorreu a grande catástrofe que se temia quando começou a pandemia, no início de 2020. Na época, os investidores retiraram a toque de caixa o seu capital dos países emergentes, havia perigo de uma sangria financeira. Após o primeiro choque, porém, a situação voltou a se normalizar.

Isso foi possível, também, graças ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, que disponibilizaram grandes verbas. "Assim, livraram os mercados de capitais do medo de que a crise pudesse acarretar falências estatais", explica Gern. Além disso, os proventos nos países industriais eram tão baixos que os assustados investidores tinham poucas alternativas de aplicação de seu dinheiro.

A armadilha do endividamento estatal

Nesse ínterim, contudo, o medo voltou a se fazer sentir. Como a inflação sobe nos Estados Unidos, o banco central nacional Fed poderá em breve elevar seus juros. "Para os países emergentes, há então o perigo de um forte aumento dos custos de capital e de uma evasão do capital", prevê Clemens Fuest, diretor do Instituto de Pesquisa Econômica (Ifo), sediado em Munique.

Esse fenômeno já se fez observar diversas vezes, desde a crise financeira global, por exemplo em 2012/13 ou 2015/16: com a retirada de capital dos países emergentes, caem as moedas locais e faltam verbas para investimentos. Por outro lado, Gern, do IfW, ressalta que nos últimos anos os emergentes "elevaram dramaticamente" suas dívidas.

"Antes da crise financeira de 2008, o endividamento público das nações emergentes perfazia cerca de 30% de seu desempenho econômico: agora são 65%." Assim, quando crescem os débitos, uma parcela cada vez maior das arrecadações estatais é destinada à amortização das dívidas.

O resultado é que alguns desses países já estão com água até o pescoço. Por exemplo: desde o começo da pandemia, o peso argentino perdeu cerca de um terço de seu valor em relação ao dólar, com uma inflação em torno de 50%.

Também em grandes nações emergentes, como a Índia, México e África do Sul, a economia recuou de 7% a 8% em 2020. Ao contrário de ocasiões anteriores, a maioria dos emergentes não conseguiu se desvincular da tendência descendente global, perdendo o papel de motores de crescimento.

Brics afunda

Segundo cálculos do FMI, a perda econômica no Brics, excluída a China, chegou a ser maior do que a dos países industrializados. A crise também deixou claro que os antes tão celebrados integrantes do grupo (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) praticamente nada mais têm em comum. No ano do coronavírus, só na China a economia ainda cresceu; na Rússia a queda ainda foi moderada, ficando em 3%.

No Brasil, a um déficit de 4% somaram-se altas cifras de contágios e mortes por covid-19, assim como um presidente populista, na pessoa de Jair Bolsonaro, que testa os últimos limites de resistência das instituições democráticas do país.

O FMI estima que em 2022 o crescimento da economia brasileira ficará abaixo de 2% – um saldo devastador para um país que já foi considerado sério candidato ao rol das nações industriais.

A falta de estabilidade política, muitas vezes também de segurança legal, é um dos motivos para o ocaso do Brics, na opinião de Michael Hüther, presidente do Instituto da Economia Alemã (IW). Foram-se os tempos em que "bastava dizer 'Bric' e os investidores já saltavam", comentou ao jornal Handelsblatt.

É semelhante o prognóstico para a África do Sul, que desde 2011 participa dos encontros do grupo dos cinco grandes emergentes. Na visão de Christoph Kannengiesser, diretor-gerente da Associação para a África da Economia Alemã, "aqui há uma combinação de muitos fatores".

"A África do Sul está integrada a cadeias de agregação de valor por todo o mundo, sendo, assim, quase tão vulnerável como as economias europeias." Acrescentem-se vários lockdowns rigorosos, a corrupção que floresceu na época do ex-presidente Jacob Zuma e os tumultos políticos após a prisão dele.

Para as cerca de 600 empresas alemãs no país africano, entretanto, não há motivos para se retirar, ressalva Kannengiesser: "A indústria alemã, que investe muito lá, acredita na África do Sul como local de negócios e está basicamente otimista."

Nas mãos do novo coronavírus

O que virá a seguir depende também da possibilidade de controlar a pandemia de covid-19. Como há carência de vacina, as taxas de inoculação no continente africano são extremamente baixas – enquanto na Alemanha e outros países industrializados já se anunciam doses de reforço.

Kannengiesser não considera construtivo perguntar-se se isso é "justo". Mais importante seria tornar o continente menos dependente da assistência alheia: "A África deve ser colocada em condições de fabricar, ela própria, as vacinas de que precisa. Não é uma questão de patentes, mas sim de capacidades de produção."

Isso, no entanto, não acontecerá do dia para a noite. Nesse ínterim, seria o caso de a Alemanha considerar a doação de suas doses excedentes, não só através do consórcio Covax, mas também bilateralmente. A experiência da Associação para a África é que essa aliança humanitária internacional tem grande dificuldade de abastecer rapidamente os países que mais têm urgência de vacinas.

Fonte: DW Brasil

https://www.dw.com/pt-br/pandemia-amea%C3%A7a-fazer-pa%C3%ADses-emergentes-afundarem/a-59032741

Ricardo Noblat: Mansão de Flávio Bolsonaro vira dor de cabeça para seu pai

Rapaz treloso

É estranho que Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) tenha comprado uma mansão em Brasília no valor de 6 milhões de reais se tem, como senador, a custo quase zero, o direito a um amplo apartamento em área nobre de Brasília e mais perto do seu local de trabalho da Praça dos Três Poderes?

Sim, seria estranho se recuarmos no tempo algo como 36 anos. Enquanto durou a ditadura militar de 64, apenas os mais destacados servidores do Estado moravam em casas luxuosas da chamada Península dos Ministros, no Lago Sul da cidade, com direito a todo tipo de mordomia. O acesso ali era controlado.

Havia quadras nas Asas Sul e Norte do Plano Piloto, como ainda há, destinadas a deputados, senadores e ministros de tribunais superiores. Mansões eram para os ricos do Distrito Federal que as construíam, ou para representantes de empresas que atuavam como lobistas, ainda poucos para os padrões atuais.

Ostentar riqueza pegaria mal para um parlamentar, era simplesmente inconcebível. A política ainda não tinha virado um grande negócio capaz de encher os bolsos dos mais ousados. A corrupção existia, embora não fosse admitida nos vastos salões, corredores e gabinetes do Congresso.

Um deputado ou senador comemorava quando conseguia emplacar um afilhado político em algum cargo de escalões inferiores do governo. No máximo, o afilhado retribuía mais adiante indicando fornecedores de serviços públicos que poderiam ajudar seu padrinho a pagar despesas das próximas eleições.

Àquela época, uma Lava Jato não teria feito o menor sucesso. O último presidente da ditadura, o general João Figueiredo, deixou o poder com alguns cavalos de raça a mais, presentes que recebeu de bom grado. E teve depois seu Sítio do Dragão, na região serrana do Rio, reformado de graça por empreiteiras.

O presidente Jair Bolsonaro conhece muito bem essas histórias, mas não as admite. Disse que criou os filhos para que comessem filé mignon, não carnes inferiores. Uma vez assim criados, com o pai a empregar na Câmara funcionários fantasmas, natural que eles queiram desfrutar das coisas boas da vida.

Nesse ramo, dos três primeiros filhos de Bolsonaro, Flávio é o que mais sabe aproveitar. Acusado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, demonstrou estar convencido de que ficará impune a ponto de comprar um dos melhores e mais caros imóveis do exclusivo Setor de Mansões de Brasília.

Além do conforto, a casa oferece discrição. Fica num condomínio onde só entram os donos e seus convidados. Nada do que acontece por lá é visto de fora. Quem chega de avião a Brasília não precisa passar por nenhum ponto da cidade se quiser se reunir com Flávio. O aeroporto fica a 15 minutos de distância.

O senador consultou o presidente sobre a transação selada em dezembro passado e ele deu seu ok. Aconselhou-o, porém, a ser discreto. Flávio teve esse cuidado. A escritura de compra e venda foi assinada em um cartório de Brazlândia, cidade a 45 quilômetros de Brasília. O vendedor é um dos devotos do seu pai.

Mas aí deu ruim. Como, com a renda mensal que ele tem, pôde comprá-la? Mais uma pergunta a juntar-se a tantas outras que incomodam o presidente. Exemplo: por que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na conta de Michelle, a primeira dama?

Em 7 vídeos, como Bolsonaro sabotou a vacinação contra o vírus

O apocalipse sanitário está logo ali

Os vídeos abaixo, aqui oferecidos em ordem cronológica, são uma pequena amostra do que disse o presidente Jair Bolsonaro de outubro último para cá a respeito da vacinação em massa contra a Covid. Todos estão postados no Youtube.

Eles indicam com clareza que Bolsonaro sempre teve duas preocupações: pôr em dúvida a eficácia das vacinas e livrar-se de qualquer culpa pelo número de mortos que nas últimas 24 horas bateu um novo recorde, o terceiro em uma semana: 1.840.

1 Bolsonaro diz que vacina contra covid-19 “não será obrigatória, e ponto final” (19/10/2020)

2 Não seria mais fácil investir na cura do que na vacina?”, perguntou Bolsonaro (28/10/2020)

3 Bolsonaro diz que não vai tomar a vacina (18/12/2020)

4 Bolsonaro questiona ‘pressa’ para acessar vacina (20/12/2020)

5 Bolsonaro diz que fabricantes de vacinas contra covid-19 deveriam procurar o Brasil (28/12/2020)

William Waack: Cada um por si

A pandemia acelerou a já existente perda de autoridade do governo

Já é lugar comum afirmar que o maior efeito da pandemia ao redor do mundo foi o de acelerar ou agravar problemas já existentes. No caso do Brasil, ela escancarou a falta de governo, além da desigualdade, miséria e ignorância, mazelas bem antigas. No Brasil, a pandemia não “inventou” a má gestão pública nem o desperdício de recursos. Ela ensinou que não há governo efetivo sem capacidade de liderança política – outro problema do qual padecemos há tempos.

A extraordinária incapacidade de Jair Bolsonaro para liderar e coordenar criou com a pandemia um fenômeno novo na política brasileira. É o cada um por si dos entes da Federação, e a instituição da dupla de primeiros ministros nas figuras dos presidentes das casas legislativas. Em linguagem militar, talvez ainda familiar a alguns ocupantes do Planalto, o Estado Maior da crise não está como deveria estar na Casa Civil e no Ministério da Saúde (instâncias do Executivo sob o comando nominal de generais) mas, na prática, foi para o Congresso.

É nas casas legislativas que se decide agora o essencial para se tentar minorar os devastadores efeitos da maior tragédia da nossa história recente. É para lá que correm prefeitos e governadores na linha de frente do combate ao vírus. É lá que se negocia a aprovação de um mínimo de ajuda que impeça pessoas de morrer de fome. É lá que existe pressa e urgência para flexibilizar e acelerar a aquisição de imunizantes por quem quer que seja, incluindo empresas privadas. O arcabouço jurídico foi criado pelo STF, que transformou um de seus integrantes em virtual ministro da Saúde.

Um resultado evidente dessa situação cujo alcance Bolsonaro não parece ter percebido ainda é a profunda desmoralização política associada a um governo visto como incompetente. Presidentes anteriores já foram desmoralizados por eventos abrangentes em parte piorados por eles mesmos, como ocorreu com Sarney/Collor (hiperinflação) e Dilma (recessão). No caso de Bolsonaro, além do estelionato econômico eleitoral do qual Paulo Guedes está se tornando cúmplice, é a pandemia que acelera perigosa desmoralização.

A confluência de crise econômica, tragédia de saúde pública e incapacidade de liderança política (com seus graves riscos de populismo fiscal) compõe a “tempestade perfeita” mencionada por agências de classificação de risco ao publicarem no começo da semana cenários a curto prazo para o Brasil. O agravamento da crise de saúde pública faria as demandas sociais crescerem em ritmo mais rápido do que o “tempo político” necessário para a aprovação de medidas de contrapartida à continuidade da ajuda emergencial, trazendo ainda mais insegurança aos agentes na economia.

Bolsonaro está no modo de sempre, dedicado a buscar culpados e livrar-se de responsabilidades. A aparente tranquilidade com que enfrenta um quadro que se agrava nitidamente vem de dois fatores proporcionados por sua estreita visão da realidade. O primeiro é a percepção de garantia política dada pela dupla de primeiros ministros – que, na verdade, mal controlam as próprias casas, como ficou demonstrado no episódio da PEC da imunidade ou impunidade dos parlamentares.

O segundo é o aparente conforto trazido pelo aparelhamento das instâncias superiores do Judiciário – nomeações “casadas” para o STJ e STF, em estreito entendimento com os movimentos políticos evangélicos. Percalços jurídicos policiais de curto prazo em relação à família do presidente estão afastados, ao mesmo tempo em que não existe nada remotamente parecido à presença de uma Lava Jato para criar dificuldades políticas agudas para o atual governo (como aconteceu com Dilma).

Desmoralização é um fenômeno político forte e de difícil reversão, que costuma nascer e se propagar primeiro nos vários componentes de elites (administração pública, setores empresariais e financeiros, profissionais liberais, elites culturais em sentido amplo). A perda de autoridade de Bolsonaro já se fazia sentir antes da pandemia, fato demonstrado pela maneira como o Legislativo e o STF encurtaram seu poder. A pandemia, como se diz, acelerou o que já existia.

Merval Pereira: O futuro não chega

A aposta parecia factível em 2003. Se o Brasil crescesse em média 3,6% ao ano, chegaria em 2050 a ser a quinta economia do mundo, ultrapassando a Itália em 2025, a França em 2031, Inglaterra e Alemanha em 2036. Ela constava de estudo da Goldman Sachs que lançou ao mundo a sigla Brics, países que eram vistos como o futuro da economia mundial: Brasil, Índia, Rússia e China.

Mas a projeção não levou em conta peculiaridades brasileiras, como o maior escândalo de corrupção já desvendado no país, quiçá no mundo, uma crise econômica provocada por uma presidente que acabou impedida pelo Congresso de continuar governando, a chegada ao governo de um capitão tresloucado, uma pandemia que mata mais de 1.800 pessoas por dia. Resultado: a economia brasileira teve um crescimento na última década de pífio 0,3% ao ano, com o resultado de 4,1% negativos anunciado ontem pelo IBGE.

Após crescer 4,7%, em média, durante o período de 2004 a 2007 e de se expandir em 5,2% em 2008, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em 2009, caiu 0,3%. De 1990 a 2003, o crescimento médio foi de 1,8%; de 80 a 2003, 2%. Essa média cresceu um pouco com o resultado dos 8 anos do governo Lula, que teve um crescimento médio de 4% ao ano, mas voltou ao nível de 2% no governo Dilma.

O país já teve também períodos de crescimento sustentado de níveis asiáticos: de 1950 a 1980, média de 7,15%; de 1960 a 1969, média de 6,12%; de 1970 a 1979, de 8,78%. O problema é que já tivemos crescimento médio de 5,3% durante 50 anos, mas ele caiu nos últimos 40 anos, crescendo menos que o PIB mundial. Entre 1981 e 1990, o PIB brasileiro cresceu a mísero 1,55% ao ano. Daí até 2000, o crescimento médio foi de 2,65% ao ano, até 2010 chegou a 3,7%, retomando a performance prevista pela Goldman Sachs.

De um país que era visto como o futuro da economia mundial, junto com Rússia, Índia e China (Brics), o Brasil perdeu quase metade de sua participação no PIB do mundo nos últimos anos. Em 1980, representava 4,3% e, nesta década, passará a menos de 2,5%. O estudo da Goldman Sachs, coordenado pelo economista Jim O’Neill, lançado em 2003, mas com a medição a partir de 2000, mostra que o Brasil manteve-se no trilho da projeção até 2014, quando a crise do segundo governo Dilma jogou o número para baixo.

O economista Robinson Moraes, coordenador de pesquisa econômica do jornal “Valor”, fez uma projeção para o crescimento do Brasil nas duas últimas décadas, comparando com o previsto pelo estudo americano: deveríamos ter crescido 101,7% nos últimos 20 anos e crescemos apenas 43,6%. O Brasil, que no começo da década era a sétima economia do mundo, passou a cair de posição a partir de 2014, chegou a oitava economia em 2017, a nona até 2019 e hoje encontra-se na 12ª posição entre as maiores economias, ultrapassado por Canadá, Coreia do Sul e Rússia.

O ministro Paulo Guedes, numa espécie de recado metafórico, disse que, se o país tomar o rumo errado, dentro em pouco seremos uma Argentina, ou talvez até Venezuela. Isso na semana em que se debatia a intervenção do presidente Bolsonaro na Petrobras, para controlar o reajuste de preços da gasolina (“o cidadão tem que encher o tanque do carro”, disse o futuro presidente da Petrobras, general Joaquim Luna e Silva) e do diesel, por causa dos caminhoneiros.

A desmoralização que vem sofrendo com as seguidas intervenções do presidente na área econômica — também o Banco do Brasil vai trocar seu presidente, que pediu para sair depois que Bolsonaro estranhou o fechamento de agências — parece ter colocado Guedes em posição de aguardo. Está tentando a última cartada, apostando no compromisso do presidente da Câmara, Arthur Lira, de levar adiante as reformas.

Mas, se ficar aguardando essa boa vontade dos parlamentares e o engajamento de Bolsonaro, pode ficar sem tempo de reagir. A partir do segundo semestre, não haverá mais espaço para discussão de reformas, ainda mais as impopulares, como a administrativa, e as difíceis, como a tributária. Guedes também alertou que, se quisermos ser igual à França ou à Alemanha, teremos que fazer um esforço para o outro lado, durante bons 20 a 30 anos. Em 2050, onde estaremos?

Pedro Cafardo: Brasil é o pior dos Brics e ainda brinca com fogo

Eventual vitória de Biden nos EUA acabará com o espaço para o negacionismo ambiental e pode levar o país a um bloqueio internacional capaz de asfixiar ainda mais a economia brasileira

O Brasil é, de longe, a maior decepção entre as quatro grandes países emergentes incluídos no histórico trabalho da Goldman Sachs que criou o grupo do Brics - Brasil, Rússia, Índia e China. Se você quer saber quais desses países mais corresponderam às previsões de crescimento econômico, basta ler a sigla de traz para frente. A China foi disparadamente melhor, seguindo-se Índia e Rússia, com o Brasil na lanterna.

O estudo da Goldman Sachs é normalmente atribuído a Jim O’Neill, que formulou o conceito e a sigla em 2001, mas foi assinado por Dominic Wilson e Roopa Purushothaman, com a publicação do “Dreaming With BRICs: The Path to 2050”. Embora tenha sido divulgado em outubro de 2003, esse “paper” trabalha com uma série histórica que começa no ano 2000. A previsão principal é que os quatro grandes emergentes - o texto original não inclui a África do Sul - deverão se tornar, até 2050, a maior força da economia mundial, superando em valor de PIB os países do G-6 - Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália.

As projeções, porém, são extremamente detalhadas, a ponto de estimarem o crescimento ano a ano para cada um dos quatro Brics até 2050. Passados os primeiros 20 anos dessa projeção, já é possível fazer um balanço do acerto parcial da previsão. O economista Robinson Moraes, coordenador de Pesquisa Econômica do Valor Data, comparou os dados projetados com a expansão real dos PIBs (método convencional) e o resultado está nos gráficos ao lado, de fácil compreensão. A linha vermelha mostra o crescimento efetivo de cada país e a azul indica a projeção feita pelo estudo. Se a Goldman Sachs tivesse acertado em sua previsão, o PIB do Brasil teria crescido 101,7% nos primeiros vinte anos do século, mas deve crescer apenas 43,6%, já levando em conta as estimativas do FMI para a recessão deste ano. A Rússia também não correspondeu às expectativas e cresceu apenas 78,4% no período, bem menos que os 127,3% previstos no trabalho da Goldman Sachs. A China e a Índia superaram as projeções: cresceram respectivamente 425,4% e 229,8%, bem mais que os previstos 249,3% e 206,1%.

É incrível a semelhança das curvas das linhas do Brasil e da Rússia. Observe que ambos os países acompanharam praticamente a trajetória prevista na primeira década do século, superando razoavelmente a crise global de 2008. A partir de 2014, porém, passaram a ter crescimento sistematicamente inferior ao previsto no estudo.

Por que Brasil e Rússia ficaram para trás na corrida do Brics? As causas têm diferenças e semelhanças. No caso da Rússia, segundo analistas, houve grande impacto na economia interna das sanções aplicadas pelas potências ocidentais a partir de 2014 por causa da anexação da Crimeia. Ocorreu também uma queda dos preços do petróleo, principal produto de exportação russo. Além disso, problemas internos como a falta de reformas e a expansão do Estado são citados como inibidores de investimentos. E houve ainda, a partir de 2014, a adoção de uma severa política de restrição de gastos governamentais que desaqueceu a economia. Por tudo isso, mais de 20 milhões de russos, de uma população total de 145 milhões, vivem hoje abaixo da linha da pobreza.

No caso do Brasil, ainda vivemos uma disputa de diagnósticos. Por que o país desabou a partir de 2014? Os mais ortodoxos dirão - alias, já se cansaram de dizer - que tudo foi consequência de políticas irresponsáveis dos governos petistas, principalmente o de Dilma Rousseff, que criaram um grande problema fiscal e desestimularam investimentos. Os heterodoxos da esquerda também já se cansaram de dizer que tudo correu muito bem até 2013 - o gráfico abaixo mostra isso -, mas a economia desabou depois que passou a predominar a teoria da austeridade fiscal.

Brincar com fogo

Esse embate nunca vai terminar. Fato é que o Brasil ficou parado no tempo nos últimos seis a sete anos. E há semelhança preocupante entre o que ocorre hoje com o Brasil e a derrocada russa a partir de 2014. Lá, as sanções externas se deram por questão geopolítica, a guerra com a Ucrânia pela posse da Crimeia. Aqui, as ameaças já começaram e as possíveis sanções envolvem questões ambientais, porque a comunidade internacional não aceita a catastrófica política brasileira nessa área.

Por enquanto, com Donald Trump na Casa Branca, o Brasil ainda pode continuar com sua política irresponsável, mas, se Joe Biden vencer as eleições, poderá sofrer uma asfixia econômica semelhante à da Rússia após a anexação da Crimeia. Não haverá mais complacência global para negacionismos ambientais. Para quem já é o pior do Brics, seria um desastre. O governo brasileiro, literalmente, brinca com fogo.

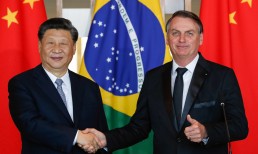

Luiz Carlos Azedo: Negócios com a China

http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-negocios-com-a-china/

William Waack: No canto da foto

Potências dos Brics estão no pesado jogo mundial de poder, e o Brasil?

Quando apareceu a sigla Brics, em 2006, pensava-se na redistribuição do poder global para além das potências como Estados Unidos e o bloco europeu. Avaliava-se o novo peso e importância dos “mercados emergentes” ali representados, mas dentro da ordem vigente. De fato, a redistribuição de poder ocorreu e está avançando, mas não pelo que os Brics fizeram como “bloco” de atuação, e não da forma benigna como se imaginava.

É interessante notar que a ênfase recente nos encontros dos líderes do Brics tem sido na cooperação tecnológica e comercial entre eles mesmos, e menos nas fascinantes questões geopolíticas. Nem poderia ser diferente: no retrato dos cinco reunidos em Brasília estão três países (China, Índia e Rússia) centrais na luta atual pela redistribuição de poder global, cada vez mais conflituosa, e dois (África do Sul e Brasil) que jogam na periferia.

Cada um por si, China e Rússia são as grandes forças revisionistas que contribuíram decisivamente para liquidar a “paz profunda” internacional do período de 25 anos que começou em 1989 com a queda do Muro de Berlin e terminou em 2014 com a anexação da Crimeia por Moscou. As posturas agressivas dos “revisionistas”, com forte conteúdo nacionalista, sugerem uma continuidade entre o mundo da Guerra Fria (de 1946 a 1989) e o mundo que ressurge depois desses 25 anos de “paz profunda”, período já batizado de “pós-Guerra Fria”.

Assim como no mundo da Guerra Fria, no atual predomina a acirrada competição entre as principais potências por aumentar sua segurança. No período que se inicia em 2014 as potências voltam a conduzir as relações entre si sob a perspectiva de eventual conflito armado. Ou seja, após um período de pouca competição por segurança as relações internacionais se parecem de novo com o que sempre aconteceu.

Os “revisionistas” enxergam os Estados Unidos como bem menos formidável, sobretudo depois da grave crise financeira de 2008. Na Europa e na Ásia (e, recentemente, no Oriente Médio), Rússia e China foram testando os limites e a solidez das alianças até aqui conduzidas pelos americanos, cada vez mais desafiados abertamente (de certa maneira, Trump os ajudou). Não que a relação entre China e Rússia seja tranquila – ou entre Índia e China –, mas eles convergem na contestação de dois pilares da ordem americana dos últimos 70 anos: um conjunto de regras internacionais e a defesa da democracia como valor universal.

É nesse mundo multipolar muito mais perigoso, instável e imprevisível que África do Sul e Brasil têm de encontrar como fincar o pé. A África do Sul enfrenta competição da China por influência na sua própria área de atuação mais próxima. Além dessa, divide com o Brasil outra característica: o grau da crise doméstica, que parece fazer com que esses dois gigantes do Hemisfério Sul olhem apenas para dentro de si mesmos.

No caso do Brasil, a perda de importância e liderança regional registrada sobretudo a partir do segundo mandato de Dilma – agravando a estapafúrdia ideia do confronto “Norte-Sul” – ficou clara em todos os episódios recentes de turbulência e confusão entre os vizinhos, sobre os quais a antiga influência brasileira praticamente deixou de existir. Putin parece ter mais peso sobre o que acontece na Venezuela do que o Brasil.

Na foto do jogo do qual participam os integrantes do Brics o Brasil aparece no cantinho. Não é palco, parte ou tem atuação decisiva em qualquer dos principais conflitos que estão redistribuindo o poder global. Frases de efeito em redes sociais ou “alinhamento automático” que o próprio governo sugere em relação a Washington não são pilares de política externa. O Brasil não só corre atrás da liderança perdida: diante da velocidade das mudanças lá fora, parece ainda perdido na busca de seu papel.

Marcos Troyjo: Por que os Brics não formam uma área de livre-comércio?

Dado o protecionismo, é de supor que aliança pudesse oferecer iniciativa à altura dos desafios

Numa hipótese derivada de famosa frase de John Foster Dulles, secretário de Estado dos EUA nos primórdios da Guerra Fria, estipula-se que países não têm amigos, apenas interesses.

Quando os chefes de Estado dos Brics reunirem-se nesta décima cúpula que começa nesta quarta-feira (25) na África do Sul, a primazia dos interesses se fará sentir.

Dada a presente conjuntura de escalada protecionista e iminente guerra comercial, é de supor que a aliança entre as grandes economias emergentes pudesse oferecer uma iniciativa à altura dos presentes desafios.

Na medida em que os EUA se direcionam a uma via isolacionista, questionam tradicionais aliados econômicos ou geopolíticos como União Europeia (UE) e Otan (Organizado do Tratado do Atlântico Norte) e pouco se prestam à defesa da globalização liberal, caberia aos Brics precipitar um movimento em contrário.

Sua resposta mais contundente seria, sem dúvida, anunciar o lançamento de um acordo de livre-comércio que viesse a combater a atual tendência protecionista.

Do ponto de vista retórico, não há dúvida, os Brics, por meio de pronunciamentos individuais ou em declaração conjunta, buscarão mostrar seu apoio a um sistema multilateral de comércio baseado em regras. Membros como China, Brasil e Índia já o fizeram em diferentes ocasiões.

Nas últimas edições do Fórum Econômico Mundial de Davos, o presidente chinês, Xi Jinping, converteu-se no principal arauto da globalização econômica.

Seu colega brasileiro, Michel Temer, disse nesta terça-feira (24) durante encontro entre líderes do Mercosul e da Aliança do Pacífico que a aproximação desses dois blocos é uma “resposta a recaídas isolacionistas”.

E o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, aponta que seu país não pode ser prejudicado como vítima colateral de um conflito de comércio e investimento entre as duas maiores economias do mundo.

A realidade é que nesta conflagração geoeconômica não pode haver maniqueísmos. A constatação de que os EUA de Trump se equivocam gravemente em diagnóstico e posologia quanto aos males comerciais do mundo não permite a países como os dos Brics arvorar-se qualquer bom-mocismo.

Caso quisessem remeter sua boa-fé comercial à prova, os Brics já poderiam ter levantando nalgum momento desses últimos dez anos —período em que deixaram de simbolizar uma classe de ativos financeiros e passaram a se enxergar como aliança estratégica— um projeto de acordo de livre-comércio.

A bem de verdade, no segundo semestre de 2015 os chineses muito informalmente circularam uma tal ideia, com o que foram pesadamente rechaçados por seus associados nos Brics.

Países de considerável atividade industrial na agremiação —como Brasil, Rússia e Índia— estimam corretamente que um tal tratado comercial favorecia primordialmente a hipercompetitividade chinesa.

Dessa ótica, Brasil e Rússia seriam ainda mais relegados à função de economias exportadoras de commodities agrícolas e minerais. A Índia se resumiria a serviços de outsourcing, call center e a alguma atividade no campo do software e das demais tecnologias da informação.

Ademais, os chineses —e apesar de toda sua retórica atual em defesa da globalização econômica—, continuam a exercer proteção de mercado em diferentes formatos. São enormes as restrições para empresas estrangeiras como Google ou Facebook competirem no setor de tecnologia. Em muitos casos, o investimento estrangeiro direto para poder frutificar na China tem de acomodar um sócio local.

E, claro, são inúmeros —e muitas vezes em contrário a disposições de entidades multilaterais como OMC (Organização Mundial do Comércio) ou OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual)— os exemplos em que o governo chinês suplanta artificialmente suas empresas estatais ou estas desrespeitam direitos internacionais de patentes.

A Índia configura-se como uma dos mercados agrícolas mais protegidos do mundo. A Rússia é um gigante da imposição de medidas não tarifárias e barreiras fitossanitárias. O Brasil é comercialmente um dos países mais fechados. Ostenta o mais baixo percentual de comércio exterior (soma de exportações e importações) na composição de seu PIB dentre as quinze maiores economias do planeta.

Nesta Cúpula da África do Sul, os Brics entoarão recados diretos ou indiretos aos EUA com críticas ao crescente protecionismo. Será um típico caso do roto falando do rasgado.

Ao indisporem-se —mesmo entre si— ao estabelecimento de modalidades de livre comércio, os Brics demonstram as limitações do espaço de manobras do grupo.

Seus interesses específicos ainda falam mais alto do que a suposta camaradagem na construção de uma nova ordem econômica internacional.

Marcos Troyjo é diplomata, economista e cientista social, é diretor do BRICLab da Universidade Columbia

Marcos Troyjo: Cúpula dos Brics mostra que China espera eleição brasileira de 2018

Os principais temas da cúpula dos Brics realizada nesses últimos dias na cidade chinesa de Xiamen concentraram-se na busca por aumentar o comércio intra-aliança num contexto global de protecionismo. E, claro, avançar em projetos voltados ao financiamento do desenvolvimento.

Isso passa tanto por entendimentos no nível bilateral entre os membros do grupo, como pelo reforço dos mecanismos de financiamento construídos pelo próprios Brics, como já argumentei em outras ocasiões, a construção institucional faz deles "Brics 2.0", o que não é pouca coisa. Agrupamentos como o G7 jamais foram além de declarações sobre a conjuntura global.

Nesse sentido, o futuro do agrupamento talvez passe também pela ideia de "Brics +" ("Brics Plus"). É dizer, eventualmente incluir outros atores importantes do mundo em desenvolvimento nas tratativas. Nesta cúpula da China, estiveram presentes como observadores, os chefes de governo de México, Tailândia, Tadjiquistão, Egito e Guiné.

Uma iniciativa em que a arquitetura de "Brics Plus" faça sentido mais imediato é o banco criado em 2008, na cúpula de Fortaleza.

Daí a instituição chamar-se "Novo Banco de Desenvolvimento", e não Banco do Brics, o que deixa a porta aberta a novos sócios. Já no âmbito mais amplo da aliança, aumentar demais o número de membros pode ser uma aposta arriscada. A China gosta da ideia, mas Índia e Brasil têm reservas, pois acham que isso diluiria a efetividade do agrupamento.

A verdade é que os Brics só progredirão como aliança em áreas, de que é exemplo o financiamento do desenvolvimento, onde seus interesses são claramente coincidentes.

Nessa linha, os Brics avançaram também nas negociações para o estabelecimento de sua própria agência de classificação de risco. O tema é de interesse prioritário para a China, mas não a formalizaram durante esta Cúpula de Xiamen. Vale lembrar que mais do que alternativa às tradicionais Moody's, S&P e Fitch, a medida se alinha à busca por maior "compliance" da parte de empresas e fundos chineses.

A China tornou-se grande origem não somente de exportações, mas de investimentos estrangeiros diretos (IEDs) e empréstimos. Com US$ 700 bilhões, o portfólio chinês de financiamento ao desenvolvimento é o dobro do que disponibiliza o Banco Mundial.

A disputa de fronteira entre China e Índia que se acirrou antes da Cúpula tensionou o ambiente e representou um momento de desconforto entre os dois gigantes asiáticos. Wang Yi, chanceler chinês, passou os dias que antecederam o encontro da aliança em intensos esforços diplomáticos para atenuar o clima com Nova Déli e portanto não envenenar por completo a atmosfera da Cúpula dos Brics com o contencioso.

Cumpre destacar que em temas mais nevrálgicos do cenário internacional os Brics apresentam pouca coesão. Não constam da agenda dos Brics certas pautas, que agradam à Rússia, por exemplo, como a atuação do Ocidente na crise síria. A questão é sensível demais, e países como o Brasil entendem que a ONU é o fórum adequado.

Tampouco se puderam observar declarações mais incisivas em outros temas espinhosos que afetam os Brics individual ou coletivamente – como a tensão geopolítica em torno do mar do Sul da China ou mesmo no recente atrito fronteiriço Índia-China em Doklam.

A exceção de destaque foi a maneira com que os Brics condenaram a Coreia do Norte por sua escalada nuclear-armamentista.

No campo econômico, o desigual desempenho dos Brics é uma medida para aferir quais países encontram-se no bom caminho. Ao passo que a "Chíndia" deverá contribuir com 35% do crescimento global em 2017, a participação da "Brússia" na expansão do PIB mundial será pouco acima de zero.

Nesse contexto, dentre as divisões por performance dos Brics é a "Chíndia" que pode desempenhar algum papel na retomada da economia brasileira. É claro que temos de destacar a Índia e o potencial de absorção que ela representa para a indústria de alimentos brasileira, bem como de nossas commodities agrícolas e minerais.

Quem continua, porém, a dispor de maior capacidade em fazer uma grande diferença tanto em comércio como investimento para o Brasil permanece sendo a China. Isso vale para bens em que dispomos de vantagens comparativas (como soja e minério de ferro) e para oportunidades de investimentos em fusões & aquisições, privatizações e concessões ou novos investimentos em infraestrutura.

Continuaremos, sim, a ver a compra de ativos empresariais brasileiros pelos chineses. Ainda assim, a participação brasileira nessa cúpula dos Brics bem como as conversações bilaterais com Pequim estiveram mais próximas da imagem de "arar o terreno" do que de algo que se possa colher já no ano que vem.

Como em tantas outras áreas fundamentais para o desenvolvimento brasileiro, a maioria dos investimentos chineses de grande fôlego deverá aguardar os rumos que o Brasil tomará a partir do pleito presidencial de 2018.

Aloysio Nunes Ferreira: Parceria para o século XXI

A China é hoje um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil. As empresas daquele país pretendem injetar na economia brasileira US$ 20 bilhões em 2017

Amanhã, o presidente Michel Temer iniciará visita de Estado à China, onde participará também da Cúpula de Chefes de Estado e Governo do Brics. Sua presença naquele país é mais um passo na consolidação de uma parceria de sucesso, que se tem traduzido no estreitamento do diálogo sobre questões globais e em mais investimentos e comércio.

A China é um ator central nas relações internacionais do nosso século e será, em pouco tempo, a maior economia do planeta. É o nosso maior parceiro comercial, principal importador de produtos brasileiros e fonte de investimentos fundamentais para a modernização da economia brasileira. Tem também peso crescente em áreas de interesse brasileiro e global, como paz e segurança, mudança do clima, comércio internacional e governança financeira.

A visita coincide com o crescimento do comércio bilateral e dos investimentos chineses no Brasil. Em 2016, nossas vendas ao país alcançaram US$ 35 bilhões. No primeiro semestre deste ano, as exportações brasileiras para a China cresceram 33%. A China é hoje um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil. As empresas daquele país pretendem injetar na economia brasileira US$ 20 bilhões em 2017, volume 70% superior ao investido no ano passado. Esse valor soma-se ao estoque de investimento chinês, de cerca de US$ 50 bilhões. Com a melhora do ambiente de negócios no Brasil, as empresas chinesas, que já estavam presentes nas áreas de infraestrutura e serviços, passaram a operar nos setores de energia, transportes e agronegócio.

A programação do presidente Temer incluirá um importante encontro empresarial, com o objetivo de ampliar ainda mais o relacionamento econômico e comercial. Temos o desafio de diversificar a pauta exportadora brasileira para aumentar a participação de nossos produtos industrializados e de nossos serviços.

O Brasil manterá a posição de importante fornecedor de alimentos para a China, mas busca agregar valor às exportações desses produtos, formando parcerias com empresas chinesas. Estamos trabalhando para seguir abrindo o mercado chinês aos produtos, serviços e investimentos brasileiros. Os acordos a serem assinados durante a visita presidencial demonstram que esses esforços estão dando resultado.

São acordos que selam negócios significativos, como a parceria entre a Petrobras e a petrolífera chinesa CNPC com vistas à retomada das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Incluem também a participação de companhias chinesas em projetos de grande envergadura, como a Ferrovia de Integração-Porto Sul, em Ilhéus, o Terminal do Porto de São Luís, o início das obras da linha de transmissão Belo Monte-Rio de Janeiro, a usina nuclear de Angra 3 e a construção da ponte Salvador-Itaparica. Significarão, ainda, a concessão de linhas de financiamento e garantias de mais de US$ 10 bilhões a diferentes bancos e empresas brasileiras.

O empenho do governo e do setor privado na negociação com o lado chinês tem sido fundamental para obter esses resultados. Mas não há dúvida de que a aposta de longo prazo no Brasil é também consequência das reformas em curso, que permitiram a retomada da confiança nos rumos do país.

A nossa parceria de sucesso com a China está ancorada nos interesses mútuos e no fortalecimento da nossa relação diplomática diante de um mundo em rápida transformação, caracterizado por novas tentações unilaterais, inclusive no campo econômico e comercial. Brasil e China compartilham muitos objetivos e princípios. Queremos contribuir para que os desafios globais — em áreas como comércio e finanças, mudança do clima, terrorismo, paz e segurança, e refugiados — sejam enfrentados de maneira cooperativa, com respeito ao direito internacional e ao multilateralismo.

Tanto o diálogo com a China quanto a cooperação no âmbito do Brics são fundamentais para a projeção de nossos interesses e valores em um contexto internacional marcado pelo deslocamento do centro de gravidade econômica e política global em direção ao continente asiático. A visita do presidente Temer fortalecerá a parceria de sucesso com a China, uma parceria que não apenas beneficia ambos os países, mas contribui igualmente para a consolidação de uma ordem internacional mais justa, equilibrada e racional no século XXI.

* Aloysio Nunes Ferreira é ministro das Relações Exteriores

PT silencia sobre governos autoritários, diz professor

Ex-presidente do PT do Estado do Rio e docente na Universidade Federal Fluminense (UFF), o historiador Daniel Aarão Reis

VALMAR HUPSEL FILHO, PEDRO VENCESLAU e GILBERTO AMENDOLA, O Estado de S.Paulo

Para o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense (UFF) e ex-presidente do PT do Estado do Rio Daniel Aarão Reis, o partido prefere se manter em silêncio sobre a escalada de violência na Venezuela em nome de uma “solidariedade nacional popular contra as grandes potências”. “Se a vocação democrática do PT fosse mais forte, isso estaria sendo cobrado e discutido”, disse ao Estado.

O posicionamento de apoio ao governo venezuelano de Nicolás Maduro é unânime no PT?

O PT, como todos os partidos políticos brasileiros, dedicou ao longo do tempo pouca relevância às relações internacionais. Feita essa ressalva, fez parte do PT, desde o início, embora com oposição interna, apoio a Cuba e regimes nacionalistas, o que eu chamo de nacional-estadista. Isso se articulou na defesa do Mercosul e da Unasul e, em termos mundiais, na articulação com os Brics (bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Esse tipo de política sempre mereceu simpatia do conjunto da militância do PT.

Como explicar a postura do PT em relação à Venezuela?

A despeito da vocação democrática que o PT tinha e a meu ver de certo modo tem, silencia-se muito diante dos regimes autoritários. E em nome da solidariedade terceiro-mundista, age-se do mesmo jeito em relação ao nacionalismo latino-americano. Silencia-se muito em relação aos regimes autoritários que se opõem à dominação das grandes potências capitalistas. Silencia-se de maneira muito inconsequente, a meu ver, do ponto de vista democrático, contra os desmandos e surtos autoritários desses regimes nacionalistas. E esse é o caso muito visivelmente em relação à Venezuela em que o Maduro, a “Dilma do Chávez”, enfrenta claramente um questionamento social em função da crise econômica e de sua própria competência em gerenciar a crise.

A vocação democrática do PT não se opõe ao apoio a regimes que impõem violência ao povo?

Se a vocação democrática do PT fosse mais forte, isso estaria sendo cobrado e discutido internamente. Mas prefere-se manter silêncio sobre o assunto em nome de uma solidariedade nacional popular contra as grandes potências. Se o PT quer realmente se colocar como partido democrático, tem de rever isso e lidar com a situação.