50 anos do AI-5

El País: Atentados de direita fomentaram AI-5

Cinquenta anos depois do ato que sepultou as liberdades democráticas no país, a Pública obtém documentos que provam que foi a direita paramilitar, e não a esquerda, que deu início a explosões de bombas e roubos de armas

Por Vasconcelos Quadros, da Agência Pública

Documentos inéditos, guardados há meio século nos arquivos do Superior Tribunal Militar (STM), jogam luzes no cenário que levou ao recrudescimento da ditadura militar, com a edição do AI-5 (Ato Institucional número 5) em dezembro de 1968. Depoimentos de personagens, relatórios oficiais e uma infinidade de papéis anexados a processos que somam cerca de 10 mil páginas, ao qual a Pública teve acesso, demonstram que o AI-5 fez parte de um plano para alongar a ditadura com atentados a bomba em série, preparados no final de 1967 e executados até agosto do ano seguinte por uma seita esotérica, paramilitar e de extrema direita.

Até esse momento, episódios de ação armada da esquerda, que também ocorreram, eram apontados como causa para a decisão dos militares de endurecer o regime.

Comandadas por um líder messiânico a serviço da linha dura do governo militar, as ações terroristas da direita, que chegaram a ser atribuídas, equivocadamente, às organizações de esquerda, segundo apontam as investigações, tiveram como estratégia aquecer o ambiente como preparação do “golpe dentro do golpe”, o que daria ao regime uma longevidade de mais 17 anos.

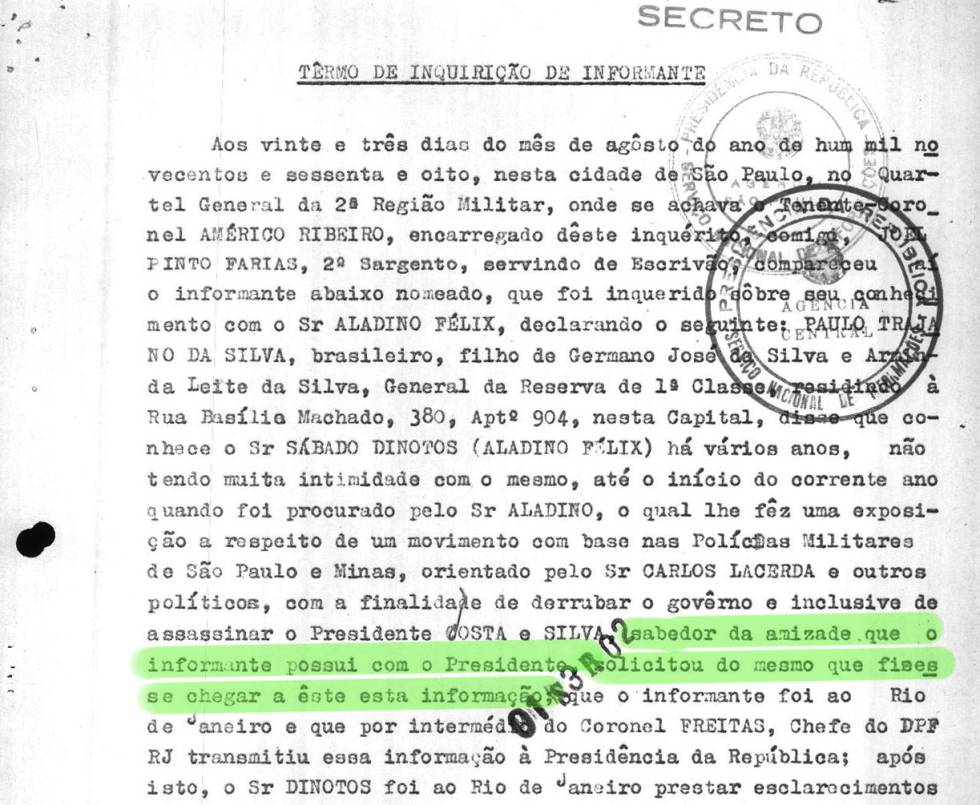

Na cadeia de comando do grupo se destacam um general da reserva Paulo Trajano da Silva, que se dizia amigo pessoal do então presidente-ditador Artur da Costa e Silva, e, na linha de frente do plano, um complexo personagem, Aladino Félix, conhecido como Sábado Dinotos, líder da seita, mentor e também autor dos atentados.

ampliar foto

ampliar fotoFormado por 14 policiais da antiga Força Pública (como era chamada à época a Polícia Militar de São Paulo), todos seguidores fanáticos de Aladino Félix, o grupo executou 14 atentados a bomba, furtou dinamites de pedreiras e armas da própria corporação, além de praticar pelo menos um assalto a banco, plenamente esclarecido. Foram os pioneiros do terrorismo, e os responsáveis pela maioria das ações terroristas registradas no período – um total de 17 das 32 contabilizadas pelos órgãos policiais.

Primeiros atentados foram da direita

A evidência de que foi a direita quem tomou a frente nas ações que serviram de pretexto para o fechamento do regime aparece pela primeira vez num relatório do delegado Sidney Benedito de Alcântara, assistente do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), sobre o inquérito em que a polícia esclarece os crimes a partir de prisões ocorridas em meados de agosto de 1968. Com data de 18 de dezembro, cinco dias depois da edição do AI-5, o delegado afirma que os atentados da direita “começaram bem antes do atual terrorismo de esquerda”, numa referência ao início da fase mais acirrada dos conflitos armados que marcaram a fase mais dura da repressão política.

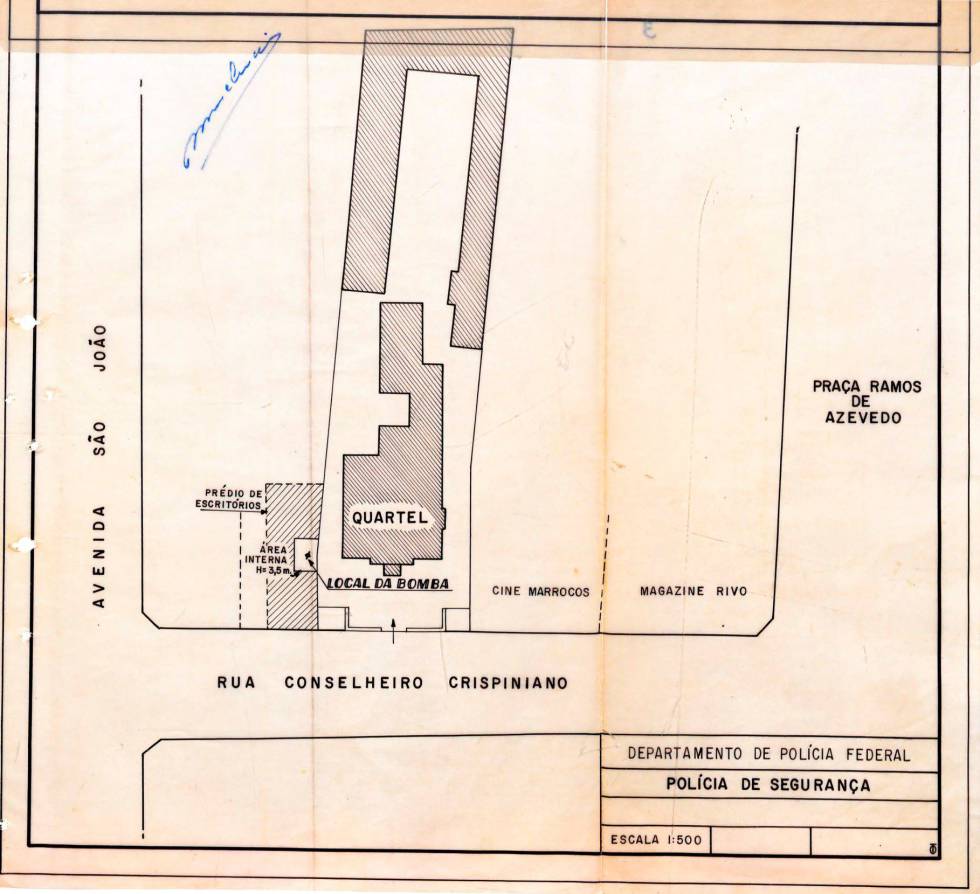

Pela cronologia das investigações, os paramilitares começam furtando dinamites, no final de dezembro de 1967, armas no Quartel-General (QG) da Força Pública em 16 de janeiro de 1968, e executam explosões de bombas entre 10 de abril até 19 de agosto, com atentados em série, o último deles dois dias antes de o grupo ser desbaratado.

Os alvos principais dos atentados, cuja autoria o grupo de Aladino Félix assumiria, foram justamente os órgãos que depois centralizariam a repressão contra a esquerda em São Paulo: o II Exército, cujo QG ainda funcionava na rua Conselheiro Crispiniano, o prédio do Dops, instalado então no largo General Osório, e o QG da Força Pública, na praça Júlio Prestes, todos na região central.

O grupo explodiu também bombas na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), no oleoduto de Utinga, em prédios onde funcionavam os setores de alistamento da PM (era Força Pública) e de varas criminais da capital (Lapa e Santana) e em pontilhões e trilhos que davam acesso à estrada de ferro que ligava o litoral e os subúrbios da região metropolitana ao centro da capital.

ampliar foto

ampliar fotoAs ações de esquerda, porém, que mais tarde se alternariam com as da direita, se iniciaram apenas em 19 de março de 1968, com a explosão de uma bomba que feriu três estudantes na biblioteca do consulado dos Estados Unidos, no Conjunto Nacional, na avenida Paulista. O atentado mais grave, que matou o soldado Mário Kozel, sentinela do QG do II Exército, já funcionando no Parque Ibirapuera, só ocorreria em 26 de junho do mesmo ano.

O general Silvio Corrêa de Andrade, chefão da Polícia Federal em São Paulo, chegou a sustentar à época, em entrevistas, que o governo não tinha dúvidas sobre quem estaria por trás de todos os atentados. “Sabemos de onde partiu o golpe: foram os homens da esquerda. Mas acabaremos por agarrá-los”, disse ele.

ampliar foto

ampliar fotoO mesmo general se mostraria surpreso quando o grupo de Aladino Félix acabou se revelando através de uma investigação criminal de rotina, à revelia dos órgãos de informação do governo federal, que mirava apenas descobrir os autores do roubo a uma agência do Banco Mercantil e Industrial (BMI) de Perus, ocorrido no dia 1º de agosto de 1968.

Maconheiros e malandros

O delegado Ruy Prado de Francischi, lotado na 40ª DP, em Vila Santa Maria, na zona norte, rastreando os passos de “maconheiros e malandros”, conforme consta no relatório do Dops, recolheu informes sobre a quadrilha que roubou o BMI. O delegado descobriu que os assaltantes, com os rostos cobertos por lenços (estilo copiado dos filmes de faroeste, então a coqueluche de Hollywood), haviam rendido o vigia e funcionários da agência com armas furtadas do QG da Força Pública, em 16 de janeiro, de onde haviam sido levados uma metralhadora INA, três pistolas Walther e 13 revólveres Taurus.

Identificados, presos e conduzidos ao xadrez do Deic, os quatro assaltantes, todos já fichados à época por crimes comuns, depois de intensas sessões de tortura, contaram que o mentor do roubo havia sido o soldado da Força Pública Jessé Cândido de Moraes, o segundo homem na hierarquia do grupo. Preso no dia 21 de agosto, e também submetido a variados tipos de sevícias, o policial citou, pela primeira vez, o nome de Aladino Félix como um dos destinatários do dinheiro roubado.

Autor de livros sobre ufologia e de profecias bíblicas, místico venerado por um séquito, Aladino Félix tinha servido como militar na Segunda Guerra e era reconhecido por relevantes serviços prestados ao golpe de 1964, além de manter contatos com autoridades do regime militar. Como um delator de luxo, fornecia informações sobre as ações das organizações de esquerda e supostas conspirações contra o governo envolvendo oficiais da Força Pública.

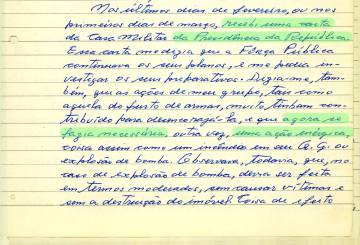

Detido um dia depois de Jessé, em 22 de agosto, Aladino Félix foi levado para o Deic. Lá, também torturado, conforme atestaria um laudo pericial da própria polícia, mas longe da influência das autoridades federais, descreveu em detalhes, num manuscrito de 25 páginas em folhas de caderno espiral, todos os atos praticados por seu grupo nos oito meses que antecederam sua prisão. Aladino Félix, abandonado pelo governo, que perdeu o controle sobre sua prisão, passa a contar por que organizou o grupo. De acordo com ele, a motivação básica das ações era levar o regime a assumir medidas ditatoriais agudas. Num dos trechos do manuscrito, Aladino Félix afirma que recebia ordens da Casa Militar do Palácio do Planalto, chefiada à época pelo general Jayme Portella, e de fontes do Ministério da Justiça através da Polícia Federal.

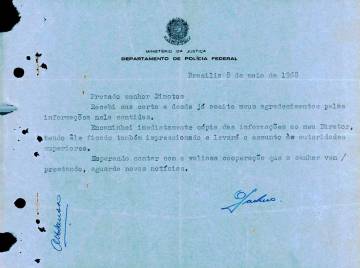

Poderia ser apenas bravata, mas um dos papéis apreendidos em seu escritório, no 21º andar do edifício Martinelli, não deixa dúvida sobre as relações de Aladino Félix/Dinotos com o escritório central da Polícia Federal (PF), em Brasília:

“Prezado senhor Dinotos,

Recebi sua carta e desde já aceite meus agradecimentos pelas informações nela contidas.

Encaminhei imediatamente cópia das informações ao meu Diretor, tendo ele ficado também impressionado e levará o assunto às autoridades superiores.

Esperando contar com a valiosa cooperação que o senhor vem prestando, aguardo novas notícias”.

A carta, datilografada numa folha com o brasão da República e timbres do Ministério da Justiça e Polícia Federal, é assinada pelo inspetor Firmiano Pacheco, com data de 8 de maio de 1968, portanto três meses antes de Aladino Félix e seu grupo serem presos.

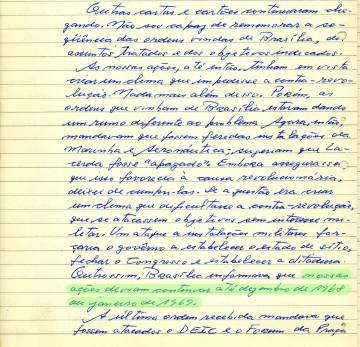

A onda de atentados era de pleno conhecimento do governo, que tinha consciência, segundo Aladino Félix, de que o regime entrara numa fase de desgaste e estava em meio a uma forte crise quatro anos depois do golpe. “Brasília queria que nossas ações continuassem até dezembro de 1968 ou janeiro de 1969”, escreve no manuscrito, entregue à polícia em 27 de setembro de 1968. Todos os integrantes de seu grupo, ouvidos em inquéritos civis e militares, reafirmariam que a motivação era levar o regime a editar medidas de exceção.

Aladino Félix sustenta que, diante de pressões que só aumentavam, o governo concordara com a linha dura do regime. “Para evitar a reformulação dos planos revolucionários, a única forma proposta e aceita pelo governo federal, através do general Paulo Trajano, foi a ação terrorista”, escreve no mesmo manuscrito. Segundo Félix, “o terrorismo foi então como uma saída de emergência para o governo federal, pois não podia agir contra tantos implicados na trama e nem lhes convinha dar-lhes a liberdade para reassumir as rédeas que lhes foram arrancadas pela revolução de março de 1964”.

Todos os integrantes do grupo contaram, depois de presos, que no caso do furto das armas Trajano participou dos detalhes do planejamento e, diante da possibilidade de identificação dos autores, garantiu que “acertaria” com a Polícia Federal um jeito de evitar que fossem encontradas impressões digitais. Disseram que o general ainda forneceu um álibi caso surgissem suspeitas sobre o sumiço dos envolvidos no dia da ação: todos estariam com ele, Trajano, numa caçada no Mato Grosso.

O general Paulo Trajano

Apontado por Aladino Félix como o homem que deu a ordem para o furto das armas no QG da Força Pública e do atentado a bomba no antigo QG do II Exército, Trajano expressa espontaneamente no depoimento que prestou no dia 2 de setembro de 1968, no inquérito aberto pelo II Exército para investigar o envolvimento do general com o grupo, um desejo de que, cem dias depois, se revelaria profético: “O governo federal deveria aproveitar o momento para endurecer o regime, acabando de vez com a desordem reinante no país”, disse.

Ao Dops, que assumiu o caso assim que o grupo se responsabilizou pelos atentados terroristas, o general Trajano conta que havia relatado o furto das armas ao então chefe da PF no Rio (Guanabara à época), general Luiz Carlos Reis de Freitas. Afirma que, assim que soube do furto das armas na casa de Aladino Félix, chegou a comentar com Freitas que o episódio serviria para “desnortear” oficiais da Força Pública que, segundo versão nunca comprovada, conspiravam contra o governo.

A mesma história foi contada por Aladino Félix em seu relato-confissão. Segundo ele, os oficiais da Força Pública preparavam uma rebelião para derrubar Costa e Silva. O movimento teria sido gestado na França, através de contatos do ex-presidente Juscelino Kubitschek com Charles de Gaulle, numa articulação que envolvia, no Brasil, os dirigentes da Frente Ampla liderada por Carlos Lacerda e apoiada por outros líderes cassados pela ditadura. O levante ocorreria no dia 25 de janeiro, com o assassinato do presidente e do ex-governador Abreu Sodré. Nesse dia, diz, Costa e Silva estaria na capital, participando das comemorações em homenagem ao aniversário da cidade. Lacerda também estaria em São Paulo, num evento no Teatro Municipal, de onde daria a senha para desencadear a rebelião, que seria seguida por levantes na Brigada Militar gaúcha e nas PMs de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Bahia.

No início de janeiro, segundo as investigações, Aladino Félix e Trajano se encontrariam várias vezes. O general diria que ouvira e acreditara na conspiração e, como era amigo de Costa e Silva, que anos antes havia sido seu comandante no Segundo Batalhão de Infantaria do Exército em São Paulo, decidiu informar o governo. No depoimento, diz que Aladino Félix teria se passado como aliado dos conspiradores e chega a afirmar, numa versão que a própria polícia acha delirante, que viu um primo e homem de confiança de Lacerda, Paulo Bucker Lacerda, “confabulando” com o místico no escritório deste.

O general sustenta que, convencido dos riscos que o regime e o presidente corriam, procurou a chefia da Polícia Federal do Rio de Janeiro (à época Guanabara). De fato, dias depois, ele e Aladino Félix foram ao Rio e detalharam o que sabiam – este colocou tudo num relatório datilografado. A PF passou a tratar como informação real e a repassou ao chefe da Casa Militar do Palácio do Planalto, general Jayme Portella. Costa e Silva, então, cancelou a viagem a São Paulo.

No dia 27 de janeiro, com Marinha e Aeronáutica de prontidão, o Exército cercou e fez uma série de incursões pela capital paulista, mas nada de anormal foi registrado. Só em março os jornais noticiariam que um golpe havia sido abortado e apontavam o principal responsável pelo desmonte dessa rebelião: Aladino Félix. Era aplaudido pela direita e, em entrevistas, chegou a afirmar que enviou, sim, um bilhete que chegara às mãos de Costa e Silva.

Nos meses seguintes, as ações da direita e da esquerda se alternariam. A VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) colocaria a bomba na sede do Estadão, que à época estava instalado na rua Major Quedinho, no centro da capital, e roubaria um paiol de armas no Hospital Militar do Exército. Por outro lado, os paramilitares dariam curso aos atentados em série. Num só dia, 19 de agosto, véspera das primeiras prisões por causa do roubo ao BMI, explodiriam as bombas no Dops e nas varas distritais criminais da Lapa e de Santana.

Os terroristas e o militar

Com o esclarecimento do roubo ao BMI, vieram à tona o furto das armas e os demais atentados. Trajano admitiu, em depoimento ao Dops, que foi informado e viu as armas furtadas na casa de seu amigo Aladino Félix, mas negou que soubesse das demais ações.

Depoimentos e acareações feitas pela polícia colocam o general, no entanto, na cena em que se planejou o furto: todos disseram que, consultado sobre a ação, o general pediu um tempo para responder, e que só teria dado a ordem de execução depois de conversar com o comando da PF no Rio.

Um dos militares do grupo, o sargento Rubens Jairo dos Santos, diretamente envolvido em várias explosões de bomba, aponta o dedo direto para o amigo do presidente: “O general Trajano deu a ordem para colocar a bomba no QG do II Exército”, afirmou o militar em depoimento. O objetivo, segundo ele, era assustar e alertar o então comandante da força, general Syseno Sarmento, sobre a continuidade da conspiração entre oficiais da Força Pública, mesmo depois de “abortado” o “plano” de assassinar o presidente.

O delegado do Dops tachou de “evasivas” as respostas do general nas acareações e afirmou que os que o acusaram de envolvimento no furto se comportaram de maneira firme e convincente. Mas, em relação à suposta conspiração contra Costa e Silva ter motivado o comportamento do general, o delegado Sidney Benedito de Alcântara se mostra mais crédulo. Em seu relatório, ele diz que o general Trajano “queria ser solidário a Costa e Silva, com quem servira na vida militar e de quem recebeu valiosos apoios”. Reconhece, no entanto, ser implausível que um militar experiente se deixasse iludir por teorias conspiratórias que o teriam feito assumir “conduta terrorista”. No final do relatório, repete o que imagina ter passado pela cabeça do líder da direita ao ordenar os ataques aos seus seguidores: “O governo ver-se-á na contingência de adotar represálias, impondo um regime de força, desviando, dessa forma, o Brasil do abismo a que está caminhando”.

Poupado pela Justiça Militar de São Paulo, que nem sequer o considerou investigado, Trajano se tornaria alvo de um inquérito só mais tarde, aberto inicialmente no Rio e, depois, transferido para o II Exército, em São Paulo. Foi preso em setembro no QG da Segunda Divisão do II Exército até que concluísse seu interrogatório, algo como uma prisão provisória nos dias de hoje. Mesmo acusado de terrorismo, foi solto alguns dias depois por decisão unânime dos ministros do STM, entre os quais votou contra a decretação de prisão preventiva o general Ernesto Geisel, que em 1974 sucederia o general Emílio Garrastazu Médici, chefe do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI) no período dos atentados da direita.

O SNI e a farsa

As suspeitas de que a cúpula do regime militar sabia dos atentados da direita em São Paulo são reforçadas por um relatório do SNI de agosto de 1969. Numa retrospectiva sobre o papel da Força Pública, então com 36 mil homens livres do “micróbio vermelho” e, portanto, “força antirrevolucionária” a favor do regime, o agente diz que o grupo de Aladino Félix tinha a intenção de levar todo o arsenal dos 350 homens que integravam o antigo Departamento da Polícia Militar e que a autoria do atentado ao QG da Força Pública foi encoberta por oficiais graduados da corporação, supostamente mancomunados com as ações paramilitares.

O agente informa que o soldado Jessé, que classifica como “lugar-tenente” de Aladino Félix, e os sargentos Rubens Jairo dos Santos e Juarez Nogueira Firmiano, que participaram da maioria dos atentados, chegaram a ser presos no mesmo dia em que o petardo explodiu no QG da Força Pública, em 10 de abril de 1968, destruindo um dos elevadores. Os três foram soltos, frisa o agente do SNI, sem nem sequer serem investigados.

“No dia seguinte ao da explosão, após o término do expediente, o major Edson [Edson Isaac Corrêa] desceu à prisão e os colocou em liberdade por ordem do cel. Vilela [José Vilela dos Santos, então comandante do Estado Maior da Força Pública]. É evidente que tais elementos, se pressionados, iriam revelar o plano e para que isso não acontecesse, os oficiais tomaram aquela atitude”, escreve o agente do SNI.

O responsável pelo inquérito policial-militar (IPM), capitão Cid Benedito Marques, orientado por superiores para “nada investigar”, passou então a ouvir pessoas que o agente denomina de “trouxas”. O depoimento de Aladino Félix nesse IPM foi só para cumprir tabela: o místico negou que soubesse de qualquer detalhe e foi dispensado com as honras de sempre. “Referido IPM encontrou sérios obstáculos para nada apurar, somente vindo à tona mais tarde [os atentados], com a descoberta pela Polícia Civil do terrorista Sábado Dinotos”, afirma o agente do SNI.

“Será que é cego?”

No IPM da Força Pública há outras evidências de que entre os arapongas que integravam os órgãos de informação do governo as ações do grupo eram um segredo de Polichinelo. A mulher de um dos soldados envolvidos, Alice Moreira, revela, em depoimento prestado no início de maio, que algumas reuniões de planejamento das ações ocorreram em sua casa.

Alice afirma que Aladino Félix sempre estava presente, se apresentava como judeu anticristão e anticomunista, falava de discos voadores, religião – parte de um proselitismo esotérico que a polícia chamou de “isca dourada” – e, no que de fato interessava, encerrava suas palestras com um discurso político radical, pregando a destruição de estabelecimentos públicos. Alice diz ter tomado conhecimento, nessas reuniões, de que as armas furtadas estavam com o líder do grupo.

Há, ainda, nos autos do mesmo IPM outros indícios que jamais poderiam ter sido menosprezados numa investigação rigorosa: um bilhete que, embora anônimo, já esclarecia, em abril, de onde partiam os atentados. O autor se dirige ao capitão Cid Benedito Marques e vai ao ponto: “Será que é cego? Onde está a sua experiência de soldado? Não vê que o plano terrorista que se desenvolve em São Paulo está estreitamente ligado ao cidadão Aladino Félix e que os maiores terroristas, seus seguidores, na maior parte, são da Força Pública?”, diz o signatário, que se apresenta como amigo secreto do capitão e assina com o curioso pseudônimo de “Altos Significados”. Os quatro meses seguintes seriam marcados por intensos atentados a bomba praticados pelo grupo.

Apontado por Aladino Félix como um dos conspiradores que pretendiam derrubar Costa e Silva, o capitão acabou afastado do IPM. As investigações só seriam retomadas mais tarde por outro oficial, quando o delegado Francischi já havia destrinchado as ações do grupo a partir do roubo ao BMI, em agosto.

Ao concluir seu relatório, no dia 30 de maio de 1968, o capitão Cid apontava “Sábado Dinotos e seus sectários” como suspeitos das ações terroristas, “atividades essas”, ele faz questão de destacar, “que já são do conhecimento do II Exército, DOPS e Polícia Federal”. Não há registro de qualquer procedimento aberto pelos órgãos federais até a prisão do grupo.

“Com um pouco mais de chance, teria o cap. Cid desbaratado ainda no início todo o grupo terrorista e, o que é melhor, teria evitado uma série de atentados terroristas”, escreve, em 12 de outubro de 1968, o tenente-coronel Raul Humaitá Villa Nova, no relatório que encerraria o IPM da Força Pública.

Conforme demonstra a cronologia dos episódios relatados nos autos, o grupo surgiu como força paramilitar no final de 1967, executou as primeiras ações em janeiro, intensificou os atentados de abril a agosto e só seria descoberto, por acaso, pelo vínculo com um roubo comum. O caso, como se viu, foi esclarecido com o uso da tortura por um setor da Polícia Civil, o Deic, que reprimia os crimes contra o patrimônio, mas não se vinculava à polícia política. As investigações deixam claro que, apesar das fortes evidências sobre a autoria dos atentados, a extrema direita agiu com intensidade e desenvoltura até a prisão de Aladino Félix, em 22 de agosto.

O grupo foi investigado durante cinco anos, de 1968 a 1973, em três inquéritos civis (um deles tocado pela Polícia Federal, tão pífio que não chegou a nenhuma conclusão), dois IPMs, um processo da Segunda Auditoria da Justiça Militar paulista e, ainda, duas apelações, que tramitaram no STM e, finalmente, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Gênio e louco”

Quando a história do terrorismo veio à tona, o conceito do homem que “salvara” a vida do presidente e evitou a “contrarrevolução” virou de pernas para o ar. De lúcido e paparicado colaborador do regime militar, Aladino Félix passou a ser tratado como um doido. A polícia o descreve depois como um místico que falava ter sido contatado por alienígenas e que se apresentava como o ungido que reunificaria as 12 tribos de Israel, enfim, um Messias.

À exceção do general Trajano, que o conhecia havia cinco anos e intermediou os contatos de Aladino Félix com as altas fontes do governo, todas as outras autoridades militares ouvidas no IPM do II Exército passaram a descrevê-lo como excêntrico. “Imaginação fértil e fantasiosa”, disse, em 23 de outubro de 1968, o coronel Edgard Barreto Bernardes, da PF, designado para averiguar as denúncias sobre o plano de assassinato de Costa e Silva.

“Pessoa com ideia fixa sobre subversão, atentados e conspiração”, acrescentou o então chefe da PF no Rio, coronel Florimar Campello. O diretor-geral da PF, general Luiz Carlos Reis de Freitas, afirmou que era um “lunático esperto e oportunista em busca de notoriedade”. O delegado Alcântara o perfilaria como misto “de gênio e de louco”.

Concatenadas, as declarações das autoridades, todas prestadas no mesmo dia, em depoimento que consumiu menos de uma lauda datilografada, levavam à desconstrução de Aladino Félix. O governo só não conseguiria explicar por que teria acreditado nos delírios de um místico a ponto de determinar a manobra militar em janeiro de 1968 para inibir uma suspeita história de golpe.

Como a imprensa já estava sob censura, as mesmas autoridades que acreditam no seu relato em janeiro e eram informadas diariamente pelo SNI nem se deram ao trabalho de esclarecer por que passaram a tratá-lo como lunático só sete meses depois da primeira investigação. Já no primeiro relatório sobre o caso, o delegado Alcântara afirmava que Aladino Félix “realmente” tinha contatos com autoridades do governo federal até ser preso.

Crime e perdão

Em 30 de setembro de 1970, a Segunda Auditoria da Justiça Militar de São Paulo afastou Trajano do processo por achar que “não era o caso” de investigá-lo. Os quatro conselheiros, acatando o relatório do juiz Nelson Machado Guimarães (o único civil da turma e cuja atuação ficou marcada por sentenças implacáveis e duras com militantes da esquerda), consideraram que não havia provas sobre os atentados e condenaram Aladino Félix e o soldado Jessé Cândido de Moraes, pela Lei de Segurança Nacional, a cinco anos de reclusão por “terrorismo”, apenas com base no furto das armas. Os demais envolvidos foram condenados a penas mais baixas, entre um e três anos.

Com a abertura de IPM contra o general Trajano, detentor de foro privilegiado, o processo subiria para o STM. Lá, inconformado com a sentença, o advogado do grupo, Juarez de Alencar, sustentou toda a linha de defesa no perfil dos réus e nos objetivos políticos dos atentados que, segundo ele, haviam sido desvirtuados no inquérito policial. Disse que Aladino Félix e os militares “estavam convictos, na sua posição de homens de direita, e de defensores da Revolução de Março, da absoluta legalidade revolucionária de suas ações”.

Alencar lembra que Trajano, “companheiro e amigo” de Costa e Silva, deu ao regime “notícia indiscutível da intentona”, argumentou que “quem está com o governo não pode ser condenado pelo próprio governo” e pediu não apenas a absolvição de todos, mas também que os militares liderados por Aladino Félix fossem perdoados, reincorporados à Força Pública e promovidos.

Foi atendido quase plenamente. Em outubro de 1970, seguindo parecer da procuradora Mary do Valle Monteiro no recurso de apelação, os ministros do STM absolveram todos os demais acusados e reduziram a pena de Aladino Félix para oito meses. O STM descartou os atentados a bomba e os demais crimes, fixando a pena só pelo furto das armas, procedimento bem diferente do aplicado pela mesma justiça aos militantes da esquerda armada.

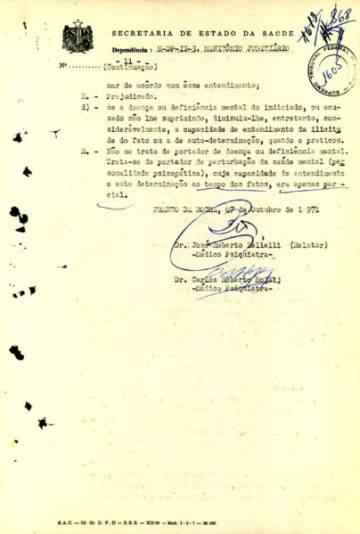

Aladino Félix permaneceu preso, aguardando um exame de sanidade mental solicitado pelo Conselho Permanente de Justiça, este convencido pelos argumentos de que se tratava de um doido. O general Paulo Trajano da Silva, já absolvido, também estava livre de desconfortos.

Semi-imputável

O laudo assinado por dois psiquiatras forenses, José Roberto Belelli e Carlos Roberto Hojaij, o define como detentor de personalidade egocêntrica, com inteligência acima da média e domínio pleno dos temas sobre os quais era instado a falar, mas, no final, corrobora a tese das investigações: “Não se trata de doente mental. Trata-se de portador de perturbação da saúde mental cuja capacidade de entendimento ao tempo dos fatos era apenas parcial”, dizem no documento encaminhado no dia 7 de outubro de 1971.

A procuradora Mary Valle Monteiro, que antes considerara que o processo inteiro era “tudo loucura”, já esperava o resultado. “A conclusão de que é fronteiriço não nos decepciona. É um semi-imputável”, afirma, pedindo a confirmação da sentença de oito meses de reclusão, plenamente acatada pela turma do STM, conforme despacho do ministro Lima Torres, em 12 de janeiro de 1972. “É, no mínimo, um lunático”, acrescentou o ministro. Inconformado com o estigma de débil mental, Aladino Félix recorreu ao STF.

Sem que nenhum fato novo tenha ocorrido, o recurso de apelação dormitou 21 meses no STF até que o relator, ministro Rodrigo Alckmin (tio do presidenciável tucano Geraldo Alckmin) encerrasse o caso no dia 9 de outubro de 1973, com um despacho de cinco linhas, em que negava provimento à apelação. Aladino Félix e os demais envolvidos já estavam em liberdade e o país, mergulhado na ditadura, vivia sob o AI-5 os horrores dos anos de chumbo.

Aladino Félix amargou uma longa temporada atrás das grades. Foi preso pela primeira vez em 22 de agosto de 1968, mas teve a prisão relaxada em 17 de outubro pelo juiz da 9ª Vara Criminal de São Paulo, responsável pelo processo relacionado ao roubo ao BMI de Perus. A soltura, na verdade, foi um cochilo dos militares responsáveis pelo IMP do II Exército, que empreenderiam uma verdadeira caçada para prendê-lo novamente nove meses depois. No dia 15 de setembro, ele conseguiu escapar pela porta da frente da Casa de Detenção, no Carandiru, mas acabou preso novamente uma semana depois.

Ironicamente, foi levado para o Presídio Tiradentes, onde teve de conviver com presos políticos de esquerda. Estava entre os detentos contados num mutirão do Judiciário destinado a avaliar o cumprimento de penas no final de 1971. Só seria solto definitivamente em janeiro de 1972, depois de cumprir, em regime fechado, mais de três anos de cadeia, dois anos e quatro meses a mais do que o tempo previsto na sentença definitiva.

Aladino Félix morreu aos 68 anos, em circunstância prosaica (complicações geradas por medicamentos que havia ingerido para uma simples cirurgia de hérnia), no dia 11 de novembro de 1985, ano em que o país, já livre da ditadura, ingressava na redemocratização e ele mergulhava no ostracismo.

*Colaborou Ivan Seixas.

*Pesquisa iconográfica e edição de imagens Paula Cinquetti.

José Murilo de Carvalho: 'AI-5 acarretou círculo vicioso de violência nunca antes visto no país'

Marco Rodrigo Almeida, da Folha de S. Paulo

SÃO PAULO - Um dos mais importantes historiadores brasileiros, José Murilo de Carvalho afirma que o AI-5 acarretou um círculo vicioso de violência, tortura e assassinatos de dimensão nunca antes vista no país.

O Ato Institucional número 5, editado pelo governo militar há 50 anos, representou o início da fase mais dura da ditadura. Concedia ao presidente, entre outros arbítrios, poderes para fechar o Congresso Nacional e demais casas legislativas por tempo indeterminado e cassar mandatos. Só foi extinto dez anos depois, no último dia de 1978, em meio ao processo de abertura política.

"As medidas do AI-5 afetaram profundamente direitos civis e políticos considerados básicos numa democracia", afirma Carvalho, membro da Academia Brasileira de Letras e autor de livros como "A Cidadania no Brasil: o Longo Caminho" e "Os Bestializados".

Ele pondera, contudo, que o regime militar passou por fases distintas de repressão e apresentou resultados positivos na economia, o que em parte explica o saudosismo de grupos que pedem nova intervenção militar. Uma história mais isenta do período ainda está para ser escrita, diz.

O que significou o AI-5 no contexto do governo militar?

Foi uma radicalização que elevou em muito o patamar de arbítrio do regime. O AI-5 representou uma vitória da linha dura militar, a mesma que, no ano seguinte, promoveu o que se chamou na época de golpe dentro do golpe, isto é, a substituição de Costa e Silva, ele próprio um dos líderes dessa linha, mas afastado por razões médicas, e de seu vice, o civil Pedro Aleixo, por uma junta militar puro sangue.

As medidas do AI-5 afetaram profundamente direitos civis e políticos considerados básicos numa democracia. Entre 1968 e 1978, houve claramente uma ditadura militar. A dificuldade é dar nome aos anos que precederam e seguiram essa ditadura.

Na época, falou-se em ditabranda para a distinguir de ditadura. Mas como medir isso? O que seria uma ditabranda?

Apesar da dificuldade, creio ser importante, para melhor entendimento do período como um todo, registrar que ele teve uma dinâmica interna, como, aliás, qualquer época histórica.

Podemos indicar essa dinâmica traçando o percurso de algumas variáveis socioeconômicas ao longo dos 21 anos que durou o governo militar. A violência e o arbítrio, por exemplo, percorreram uma curva de tipo sino, isto é, cresceram de 1964 até 68-69, atingindo seu ápice, e começaram a decrescer a partir de 1978-79, quando foram suspensos os efeitos dos atos adicionais, foi aprovada a anistia e ressurgiram as greves operárias.

A curva do crescimento econômico seguiu padrão semelhante: começou baixa, atingiu um auge de 14%, no período mais violento, e começou a cair nos últimos anos.

A curva da inflação teve formato oposto, o de U, isto é, começou no alto, caiu e retomou a subida ao final.

Um exame das interrelações dessas três curvas pode ajudar a entender a dinâmica sociopolítica do período.

Na reunião do Conselho de Segurança Nacional, Pedro Aleixo, então vice-presidente, foi o único a se opor explicitamente à radicalização do regime. Tivesse ele mais apoio, teria sido possível evitar o AI-5?

Dificilmente. A decretação do AI-5 foi uma vitória da linha dura militar, que só seria desafiada mais tarde pelo general Geisel.

Opositores civis não tinham qualquer condição de alterar o curso dos acontecimentos. Mesmo porque havia muitos civis, políticos ou não, apoiando o governo. O redator do AI-5 foi o ministro da Justiça, Gama e Silva, um professor de direito, ex-reitor da USP.

O discurso de Marcio Moreira Alves contra os militares e a decisão da Câmara de negar a licença para processá-lo foram, de fato, preponderantes para o AI-5 ou apenas pretextos para uma medida que seria tomada de qualquer maneira?

Serviu de pretexto. A oposição se fortalecia e ameaçava o regime. Em junho de 1968, houve a Passeata dos 100 Mil no Rio de Janeiro.

O senhor acha que Costa e Silva teria mesmo revogado o AI-5 em 1969, como se diz, se não tivesse sofrido o derrame?

É o que se dizia na época. Mas, em 1964, Costa e Silva foi o principal representante do grupo militar mais radical e contribuiu decisivamente para que a intervenção militar se afastasse do padrão anterior de 1945, 1954 e, mesmo, de 1961, quando o poder foi devolvido aos civis depois do golpe.

Qual foi a pior marca do AI-5?

Ele aumentou a repressão e fez com que setores da oposição recorressem também a ações armadas. Criou-se um círculo vicioso de violência, tortura e assassinatos de dimensão nunca antes vista no país. A repressão atingiu prioritariamente intelectuais, jornalistas, estudantes e artistas, além de lideranças sindicais.

O pior legado do AI-5 foi a divisão da sociedade brasileira em grupos antagônicos, foi o divórcio entre Forças Armadas e alguns setores da sociedade, foram os ferimentos que, ficamos agora sabendo, ainda não cicatrizaram. Talvez seja necessário que decorra mais uma geração para que uma história mais isenta do período seja escrita.

Hoje muitos negam que tenha havido uma ditadura militar no país, entre eles, o presidente eleito Jair Bolsonaro. Alguns grupos pedem intervenção militar. Por que isso ocorre?

Quanto à primeira parte, é difícil dizer que não houve ditadura diante de fatos como o fechamento do Congresso, a extinção dos partidos, a censura à imprensa, as cassações de mandatos e de direitos políticos, as demissões arbitrárias, inclusive de juízes do STF, as prisões, a tortura, as mortes de prisioneiros políticos. Se isto não é ditadura, o que seria? O máximo que se pode dizer é que o período passou por fases distintas de repressão, como foi sugerido.

Quanto à segunda, é preciso repetir que o período militar ainda não é história, ainda vive na memória de muitos, sobretudo dos que foram suas principais vítimas. Mas é preciso admitir que haja também memórias positivas em alguns setores da população. É preciso lembrar o grande crescimento econômico da época, a urbanização acelerada, a grande criação de empregos, as muitas medidas de caráter social, como o BNH, o Mobral, o INPS.

Em matéria de direitos, a ditadura dos militares copiou a de Vargas: tirou direitos civis e políticos, criou direitos sociais. E, naturalmente, houve a euforia da conquista do tricampeonato mundial de futebol em 1970. A Folha publicou recentemente resultados intrigantes de uma pesquisa sobre a memória da ditadura.

Eles indicavam que a visão negativa do regime era maior na geração que se seguiu a ele do que naquela que o viveu. Como explicar isso?

Folha de S. Paulo: AI-5 também agradou aos militares moderados, diz historiador

Por Naief Haddad, da Folha de S. Paulo

A versão de que o Ato Institucional número 5 foi decretado para agradar à chamada linha dura (os militares mais radicais) do governo Costa e Silva é corrente entre grande parte dos historiadores do país. Para o professor de história da USP Marcos Napolitano, não é bem essa a realidade.

De acordo com ele, a tomada das decisões extremas que compõem o AI-5, como o fechamento do Congresso Nacional, foi conveniente tanto para a linha dura quanto para a ala moderada das Forças Armadas.

Não houve, portanto, divisão entre os militares a respeito do decreto de 13 de dezembro de 1968, diz o autor de "1964 - História do Regime Militar Brasileiro" (editora Contexto). "O AI-5 foi um ponto de encontro de todos os militares no encaminhamento de uma crise que, em última instância, ameaçava as Forças Armadas no poder", afirma Napolitano.

"Houve esse ponto de convergência e, a partir daí, foram editados mais 12 atos institucionais. Alguns desses eram muito duros e aprofundaram o que havia sido gestado no AI-5."

Editado em setembro de 1969, o AI-13, por exemplo, determinou que o Poder Executivo poderia "banir do território nacional o brasileiro que, comprovadamente, se tornar inconveniente, nocivo ou perigoso à Segurança Nacional".

Napolitano também se opõe a outra versão sobre esse período que tem se consolidado nas últimas décadas, a de que a luta armada de esquerda só se organizou depois do AI-5."Estamos numa época de "fake history", não é? Sou contra", brinca. "Já havia um projeto de guerrilha, o terrorismo de esquerda, antes desse ato institucional."

Napolitano lembra que, ao longo de 1968, ocorreram atentados feitos pela extrema direita clandestina. "É o que chamamos de estratégia de tensão. Provoca-se um atentado para culpar o outro [no caso, a esquerda] e criar um clima de pânico na sociedade."

Em "A Ditadura Envergonhada", o primeiro volume da sua série de livros sobre o regime militar, o jornalista Elio Gaspari contabiliza 32 atos terroristas saídos da direita, sem vítimas fatais. Mas também é fato, pondera Napolitano, que aconteceram ações armadas de esquerda nos meses de 1968 que antecederam o AI-5.

Zuenir Ventura: 'Era impossível não tomar partido diante de uma ditadura que oprimia'

Autor de "1968 - O Ano que Não Terminou" diz que jornalista não deve ter militância política, mas regime impôs uma situação limite

Laura Mattos, da Folha de S. Paulo

SÃO PAULO - Ficou famoso no Rio de Janeiro o Réveillon de 1968 promovido pelo casal de intelectuais Luiz e Heloisa Buarque de Hollanda. Com notáveis do cinema, da literatura e da intelectualidade em geral, foi regado à oposição, tanto ao regime militar, quanto às regras do que era chamado de moral e bons costumes. O ano foi desse porre cheio de esperança ao pânico completo estabelecido, em 13 de dezembro, pela assinatura do Ato Institucional número 5. Com a medida, a ditadura se fortalecia, dando poderes ilimitados ao presidente, fechando o Congresso e acabando com o habeas corpus.

Os convidados do memorável Réveillon passaram o seguinte tentando evitar a prisão. Um deles foi Zuenir Ventura, que estabeleceu o arco entre a euforia da festa dos intelectuais e a depressão do AI-5 no best-seller "1968, o Ano que Não Terminou", de 1988, com mais de 400 mil exemplares vendidos e uma edição comemorativa recém-lançada pela Objetiva. Professor universitário à época, além de chefe da sucursal do Rio da revista Visão, ele decidiu se esconder por uns dias na casa de um amigo, logo após o AI-5. Mas, no início de 1969, diante dos filhos, de quatro e cinco anos, foi levado à prisão, de onde só conseguiria sair após três meses.

Aos 87, o jornalista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras rememora 1968 nesta entrevista à Folha faz analogias entre o AI-5 e a Lava Jato e avalia que, "quando temos um presidente que diz que o grande erro da ditadura foi torturar e não matar, todo cuidado é pouco" para não voltarmos às trevas daquele ano que, meio século depois, ainda não terminou.

Como estava a sua vida em dezembro de 1968?

Eu tinha 37 anos, já era casado com Mary havia seis anos e tínhamos dois filhos: Mauro, de 5, e Elisa, de 4. Morávamos na Urca. Antes do AI-5, o ano de 1968 no Rio tinha uma vida cultural movimentada: peças, shows, filmes. Os amigos se frequentavam muito, nesses eventos ou nos bares para bater papo tomando chope. Eu tinha amigos no Teatro Opinião (Ferreira Gullar, Teresa Aragão, Paulo Pontes, Vianinha) e no Cinema Novo (Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Glauber Rocha, Cacá Diegues, Geraldo Sarno) e cheguei a participar como entrevistador do filme "Que país é esse?", de Hirszman. Trabalhava como professor da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) e da Escola de Comunicação (ECO), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de chefiar a sucursal da revista Visão.

Como foi sua formação política?

Não tive formação política. Cursei letras neolatinas na Faculdade de Filosofia e só me interessava por literatura -brasileira, portuguesa, espanhola, francesa e italiana, que eram as disciplinas que estudávamos. Eu era o que se chamava de um "alienado".

O sr. considera que o jornalista não deve ter militância política. Em 1968, como essa opção se refletia no seu trabalho, na convivência com os colegas, acredito que majoritariamente de esquerda?

Continuo achando que o jornalista não deve ter militância política, a não ser em situações limites, em regime de exceção, como a que vivemos em 1968. Diante de uma ditadura que oprimia, censurava, torturava, era impossível não tomar partido. Ficar neutro naquele tempo significava trair a democracia, compactuar com as trevas. Escondi gente em minha casa, entre os quais o líder das Ligas Camponesas, Francisco Julião. Emprestava meu carro para membros do Partido Comunista, ao qual nunca pertenci, para dar fuga a perseguidos, enfim fiz tudo o que não faria em situação de normalidade democrática.

Como o sr., que era professor de duas faculdades em 1968, compara o ambiente universitário daquela época com o atual e como avalia as recentes interferências da polícia e da Justiça em manifestações de universidades?

Pelo que vi na imprensa sobre as manifestações de agora, o ambiente era muito pior em 1968 porque faltava a democracia. A diferença pode ser observada por um episódio recente. Quando fiscais eleitorais entraram em várias universidades para impedir manifestações políticas, o STF [Supremo Tribunal Federal] reagiu e referendou por unanimidade a liminar da ministra Carmen Lúcia suspendendo aquelas decisões como inaceitáveis: "a autonomia universitária está entre os princípios constitucionais que garantem toda a forma de liberdade", ela disse.

Lembra do anúncio do AI-5? Qual foi a sua sensação?

Estávamos na casa de nossos vizinhos Leon Hirszman e Liana quando, às 22h30, o ministro da Justiça, Gama e Silva, e o locutor Alberto Cury leram em cadeia de TV os artigos do Ato Institucional nº 5. Há notícias que chocam, outras, como a do AI-5, que desorientam.

Como acompanhou na época o desenrolar dos acontecimentos referentes ao AI-5 que tão bem descreveu no livro "1968, O Ano que Não Terminou"?

Muito do que aconteceu naquela noite e na madrugada só foi possível descrever depois, por reconstituição. Os momentos seguintes ao anúncio foram de correria e confusão, todos fugindo do "arrastão". Não se tinha como distinguir os fatos dos boatos, que se atropelavam; os telefonemas não paravam. A prisão de Juscelino, uma das primeiras, parecia mentira, mas de fato aconteceu, era uma incrível verdade. A de Lacerda, que se esperava, aconteceu no dia seguinte. Eu me refugiei no apartamento do amigo Carlos Mariani, onde soube da prisão de Carlos Heitor Cony, Osvaldo Peralva, Joel Silveira. Pânico geral.

O sr. relata no livro a invasão de censores aos jornais na véspera do AI-5. Como foi a sua experiência naquele momento e a partir do acirramento da censura?

Como trabalhava em uma revista quinzenal, de economia, não senti a censura tão diretamente como os colegas dos veículos de maior circulação, como jornais, revistas e televisão. A pior sequela, porém, foi a autocensura. Introjetamos de tal maneira o mecanismo de autopoliciamento que, durante muito tempo, passamos a ser o censor de nós mesmos. Em 1977, Carlos Drummond de Andrade, numa uma entrevista para mim, fez um balanço da geração do AI-5. Um trecho: "os melhores foram destruídos -ou ficaram aterrorizados para o resto da vida ou morreram fisicamente ou desapareceram. Houve um hiato na formação social do Brasil, houve uma geração que não pôde dizer sua realidade".

No livro, o sr. compara a reunião que aprovou o AI-5 a uma peça surreal dirigida por José Celso Martinez Corrêa. Há algum evento recente ao qual essa comparação também possa servir?

Alguns fazem paralelo entre o AI-5 e a Lava Jato. Mas, atenção: eles só podem ser comparados por contraste. São marcos de dois sistemas opostos: o primeiro operou a passagem da ditadura disfarçada para a ditadura escancarada. O segundo, quase meio século depois, serviu para fortalecer a democracia. O Ato Institucional concedeu ao presidente da República poder de exceção para fechar o Congresso e punir arbitrariamente, sem precisar de provas, quem se opusesse ao governo. Já a operação comandada pelo juiz Sérgio Morro, agindo dentro da lei, respeitando os direitos e utilizando as investigações e as provas, revelou como quadrilhas compostas por governantes e empresários se apossaram dos bens públicos. Nunca o país teve uma devassa tão completa. As delações premiadas de hoje seriam um bom material para a dramaturgia de Zé Celso.

Que consequências o AI-5 trouxe para a sua vida e qual foi o impacto de ter passado três meses preso em razão do ato institucional?

A maior maldade do AI-5 não foi a mim, deixando-me desempregado, mas a meus filhos que, aos 5 e 4 anos viram o pai, a mãe e o meu irmão, que morava conosco, serem levados de casa sem explicações para "prestar esclarecimentos". A mãe e o tio voltaram mais de um mês depois; o pai, três meses. Já a melhor coisa que me aconteceu nesse período tão difícil foi a convivência na cadeia com o Hélio Pellegrino, uma das figuras mais fascinantes que conheci na vida. O maior psicanalista do país, poeta e escritor, conversávamos durante o dia e às vezes varávamos a noite. Muita gente pagaria para estar no meu lugar. Ele foi o orador da Passeata dos 100 mil.

O que o sr. encontrou de mais relevante na sua documentação dos arquivos da ditadura?

Quando os arquivos do DOPS foram liberados, fui ver o meu dossiê. Fiquei espantado com a descoberta. O homem mais importante da imprensa carioca não era nem Roberto Marinho nem Nascimento Brito [proprietário e diretor do Jornal do Brasil], mas um indivíduo chamado Zuenir Ventura. Era ele que mandava e desmandava nas redações, era quem decidia que jornalistas deviam ser admitidos e demitidos. Se eu, que nunca pertenci a partido, era aquilo tudo, três meses de prisão foram muito pouco. A paranoia da repressão não tinha limites.

No livro "1968" o sr. fala da geração AI-5, que teve seu discurso desarticulado. Cinquenta anos depois, como avalia as sequelas do AI-5 para o País?

Para se ter ideia do que foi confiscado implacavelmente da chamada geração AI-5, basta citar alguns números. Nos seus dez anos de vigência, foram censurados cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 livros, 100 revistas, mais de 500 letras de música. Só Plínio Marcos teve 18 peças vetadas.

Aquele episódio do AI-5 é algo enterrado no passado ou ainda corremos o risco de passar por algo tão extremo assim?

Acho que não [corremos esse risco]. O País é outro, temos uma democracia, as instituições são sólidas, mas de qualquer maneira, como se sabe, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Todo cuidado é pouco, principalmente quando temos um presidente que não acredita que em 1964 houve um golpe e que já afirmou que "o grande erro da ditadura foi torturar e não matar".

O Globo: 50 anos do AI-5 - Colunistas relembram o dia em que a ditadura recrudesceu

Míriam Leitão, Fernando Gabeira, Zuenir Ventura e Ancelmo Gois contam onde estavam e como viveram o 13 de dezembro de 1968

Por Miguel Caballero e Fernanda Krakovics, de O Globo

Na noite de 13 de dezembro de 1968, tendo a seu lado o ministro da Justiça, Gama e Silva, no Palácio Laranjeiras, o locutor Alberto Curi leu em cadeia nacional as oito páginas do Ato Institucional Nº 5.

Era o ato que representou uma inflexão do regime militar no Brasil. O documento de oito páginas conferia ao presidente da República autoridade para cassar mandatos parlamentares e fechar o Congresso.

Era facultado ao governo ainda nomear interventores para dirigir estados e municípios, demitir qualquer funcionário público e suspender os direitos políticos de qualquer cidadão.

A censura prévia na imprensa e nas expressões artísticas e a suspensão do habeas corpus para crimes de motivação política completaram o cenário do período mais antidemocrático da história brasileira.

Era o endurecimento do regime em reação ao acirramento do clima político em 1968. Cinquenta anos depois, quatro colunistas do GLOBO contam onde estavam e como viveram aquele momento histórico.

» Ancelmo Gois

A locução do AI-5 pelo rádio no Colégio Estadual de Sergipe e a fuga de barco antes da prisão

Ouvi pelo rádio a leitura do AI-5. Estava na sala do grêmio estudantil do Colégio Estadual de Sergipe, em Aracaju. Tinha 20 anos, e na hora eu tremi. Sabia que estaria entre os visados pela repressão. Eu trabalhava no jornal “A Gazeta de Sergipe”, e militava no movimento estudantil. Àquela época, em Aracaju, nos inspirávamos no que acontecia no Rio. Quando se organizavam grandes passeatas aqui, nós fazíamos lá também, como nos protestos contra a morte de Édson Luís.

Fui ouvindo a possibilidade de se fechar o Congresso, o fim do habeas corpus, e a primeira decisão foi fugir. Naquela noite, dormi na casa de um amigo, e no dia seguinte já traçamos um plano. A família de outro amigo tinha uma propriedade na caatinga, distante um pouco de Aracaju, e lá havia um casebre, num lugar ermo, no mato, aonde só se chegava a pé. Decidimos ir para lá.

Mas antes havia um problema. Aracaju, naquela época, só tinha uma saída. Se você quisesse ir para João Pessoa ou para o Sul do país, a estrada para sair da cidade era a mesma. O pai de um colega, que tinha um jipe, saiu da cidade e verificou que de fato o Exército tinha instalado um controle na estrada.

Ele saiu e foi nos buscar em outro ponto do litoral, afastado da cidade, para onde nós fomos de barco. Éramos cinco líderes do movimento estudantil, entre eles a mulher com quem me casaria e com quem estou até hoje, Tina Correia.

Ficamos por cinco dias escondidos. Decidi voltar para casa no dia 18, e no mesmo dia foram me prender. Fiquei 40 dias no 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju, onde dividi cela com outro colega secundarista, Tonico, um deputado cassado, Durval Militão, e um rato. Não fui torturado.

Fui absolvido na 6ª Região Militar, graças, em parte, à ajuda de Dom Eugenio Salles, na época Arcebispo Primaz do Brasil, e à atuação da brava da advogada Ronilda Noblat.

» Zuenir Ventura

“Imaginávamos alguma reação da ditadura, mas não se esperava algo tão drástico”

Lembro que naquele dia eu estava na casa do (cineasta) Leon Hirszman, na Urca, que era perto de onde eu morava. Assistimos pela televisão à transmissão da leitura do AI-5. Fui dormir na casa de um amigo nosso, chamado Carlos Mariani, onde julgávamos ser um lugar mais seguro, ele era de uma família de banqueiros.

Aconteceu pela primeira vez aquilo que chamaríamos de “arrastão”, uma palavra que tempos depois passou a designar também ondas de violência comum. A polícia saiu prendendo todo mundo. A sensação era de que a todo mundo estava sendo preso. Juscelino (Kubitschek) foi preso na escadaria do Municipal, onde tinha ido ser paraninfo de uma formatura.

Lembro que nos ligávamos, uns para a casa dos outros, alertando para ter cuidado, procurar algum lugar mais seguro.

À época, eu trabalhava na revista “Visão”, que ficava bem perto do Calabouço, onde havia o restaurante universitário onde o estudante Edson Luís foi assassinado. Da janela da “Visão”, eu vi onde tudo começou.

Depois as coisas foram acirrando, houve confrontos com a polícia no velório e na missa de sétimo dia, depois houve a Passeata dos Cem Mil. Imaginávamos alguma reação da ditadura porque o clima vinha se endurecendo. Mas não se esperava que fosse tão drástico.

A censura começou antes. Já no dia do AI-5, os jornais saíram censurados.

Foi uma noite de terror. Tempos depois, o (escritor Carlos Heitor) Cony me contou que, ao ser preso, ouviu a conversa entre dois militares naquela noite: “Vamos ter muito trabalho esta noite, vamos fuzilar Juscelino e Lacerda”. Ele morreu inconformado de nunca ter conseguido apurar por que desistiram daquele plano.

» Miriam Leitão

“Cheguei à juventude em um país sob o AI-5. Em 1972, eu estava presa”

Eu tinha 15 anos, mas era uma adolescente muito politizada. Morava no interior, em Caratinga, Minas Gerais, mas seguia o noticiário e vinha acompanhando o movimento estudantil.

A gente tentava furar a censura, e percebeu que a situação estava ficando mais tensa. Era possível perceber. Eu me lembro claramente desse dia. O AI-5 marcou a minha vida radicalmente. A partir daí, começou um período no qual eu desabrocho, chego à juventude em um país sob o AI-5. Deu no que deu: em 1972, eu estava presa.

A gente tinha um grupo de amigos em Caratinga, de adolescentes, e começou a discutir muito sobre o que ia acontecer no Brasil. Era um momento de pessimismo —você ter pessimismo aos 15 anos de idade...

O AI-5 pegou a minha geração e passou o trator por cima. Todos os meus amigos daquele grupinho de Caratinga, que se reunia, trocava livros, conversava, todo mundo foi preso. Não naquele momento, mas ao longo dos anos 70, quando chegou na universidade.

Alguns foram para Brasília, foram para lugares diferentes, fazer cursos diferentes, Química, Sociologia, Jornalismo. Eu fui para Vitória. Mas todo mundo acabou preso.

Não foi uma lei qualquer, era uma lei presente. A gente não podia fazer reunião. As reuniões da UNE eram encontros clandestinos. A UNE era um perigo de vida. Era assim, esse tipo de maluquice.

Não foi uma coisa abstrata, que aconteceu em Brasília e atingiu os governantes. Atingiu todo mundo que tentou ter algum tipo de participação, ter voz ativa, entender o que estava se passando, todo mundo foi atingido de uma forma ou de outra. Era uma lei concreta.

» Fernando Gabeira

Frieza da população nas ruas e o impacto da censura na imprensa

Dois aspectos me marcaram muitos nos dias seguintes à promulgação do AI-5. Primeiro, uma reação com certo distanciamento da população em relação àquele agravamento do regime. Já nos dias seguintes ao ato, fizemos uma série de panfletos de contestação à medida, denunciando os abusos e ilegalidades do texto. A ideia era distribuí-los nas ruas.

Lembro de não haver uma repercussão como imaginávamos. As pessoas, nas ruas, não se mostravam interessadas. Havia uma reação de certa frieza.

Nós fomos às ruas panfletar nas semanas anteriores ao Natal, e até hoje tenho para mim que isso influenciou nesse distanciamento.

Por outro lado, no campo profissional a repercussão para mim foi muito maior, embora eu já exercesse uma militância política.

À época, eu chefiava ao departamento de Pesquisa do “Jornal do Brasil”. Não tenho lembranças específicas do dia 13 de dezembro, provavelmente eu estava na redação, mas me recordo bem das semanas seguintes.

A partir daquele dia, a censura foi interiorizada nos jornais. Isso foi um impacto muito grande para todos que trabalhavam na imprensa. Os jornais passaram a trabalhar sob análise prévia dos militares.

Pessoalmente, fui me tornar alvo mais direto da repressão violenta do regime militar mais tarde, após o episódio do sequestro (Gabeira estava entre os que participaram do sequestro do embaixador americano no Brasil, em setembro de 1969. Charles Elbrick foi libertado em troca da soltura de presos políticos da ditadura).

Folha de S. Paulo: Decretado há 50 anos, AI-5 mudou para sempre as linguagens artísticas do país

Lançamentos reveem anos de repressão durante a ditadura e ascensão do conservadorismo hoje

Por Maria Luísa Barsanelli, da Folha de S. Paulo

Ainda que rodeada de incertezas, a classe artística permanecia em grande parte tranquila nos primórdios do regime militar brasileiro.

Castello Branco, primeiro general-presidente, era tido como intelectual e amante das artes, em especial das cênicas, da qual era assíduo frequentador. Pôs à frente do Serviço Nacional do Teatro uma crítica e estudiosa de renome, Bárbara Heliodora, e o conselho da Companhia Nacional de Teatro agregou de Carlos Drummond de Andrade a Décio de Almeida Prado.

“Quem iria desconfiar que um governo chefiado por um presidente tão bem-intencionado em relação ao teatro iria se transformar num inimigo dessa atividade?”, questionava o crítico Yan Michalski em “O Teatro sob Pressão” (1985).

O ato, que institucionalizou a ditadura e deu ao então presidente, Arthur da Costa e Silva, poderes de fechar o Congresso Nacional, moldou as criações artísticas. A censura, até então pontual, passa a ser uma máquina de Estado, minando trabalhos e perseguindo artistas, alguns dos quais recorreram ao exílio.

No período antes do decreto, as artes brasileiras viviam uma ebulição e modernização de linguagem, mas o que uns viam como experimentação interessante foi visto por outros como “ameaças a Deus, à família e à propriedade —à liberdade, enfim”, escreve o jornalista A. P. Quartim de Moraes no recém-lançado “Anos de Chumbo: o Teatro Brasileiro na Cena de 1968”.

Cortejo com 50 mil pessoas pelas ruas do RJ após velório do estudante Edson Luís, morto em confronto de estudantes e polícia no restaurante Calabouço 28.03.68/Arquivo

Entre as reações da classe estava o espetáculo “1ª Feira Paulista de Opinião”, produzido pelo Teatro de Arena.

Reunia dramaturgos como Lauro César Muniz, Gianfrancesco Guarnieri, Plínio Marcos e Augusto Boal, além dos compositores Edu Lobo, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Todos respondiam à questão: O que pensa o Brasil de hoje? “Basta criticar as plateias de sábado —deve-se agora buscar o povo”, dizia Boal sobre a obra. Ela teve 84 cortes da censura, mas os artistas decidiram encená-la na íntegra, em desobediência civil.

“De certo modo, o próprio movimento de resistência deu pretextos para que o movimento de repressão aumentasse”, diz Quartim de Moraes.

Capa do programa da 1ª Feira Paulista de Opinião, realizada pelo Teatro de Arena em junho de 1968, em São Paulo - Reprodução

O decreto do AI-5, que vigorou por dez anos, só fez aumentar a censura. Visto como maldito, o dramaturgo Plínio Marcos tinha sempre os trabalhos vetados. Conta-se que, certa vez, irritado com um censor, perguntou-lhe o porquê da reprimenda.

“Porque suas peças são pornográficas e subversivas”, respondeu. “Mas por que são pornográficas e subversivas?”, contestou o autor. “São pornográficas porque têm palavrão. E são subversivas porque você sabe que não pode escrever com palavrão e escreve.”

Chico Buarque passou por algo semelhante, e nos anos 1970 assinou músicas por meio de um heterônimo. Com o nome Julinho da Adelaide conseguiu liberação para lançar “Acorda Amor”, “Jorge Maravilha” e “Milagre Brasileiro”.

A 10ª Bienal de São Paulo, em 1969, acabou boicotada por artistas devido à censura às obras de arte e à agressividade instalada pelo governo.

O espetáculo "Roda Viva", montado pelo Teatro Oficina, também é lembrado pela repressão, em 1968. Em São Paulo, o CCC (Comando de Caça aos Comunistas) invadiu o Teatro Galpão, de Ruth Escobar. Cenários e camarins foram destruídos, e parte do elenco, como a atriz Marília Pêra, foi espancada pelo grupo paramilitar. Já em Porto Alegre soldados foram ao hotel onde os artistas estavam hospedados, agrediram o elenco e o embarcaram num ônibus de volta a São Paulo.

São fatos históricos hoje vistos com distanciamento, mas que retornam ao debate num momento em que muitos questionam se vivemos um retorno à censura.

O assunto vem sendo debatido em encontros e seminários, entre eles um simpósio organizado no mês passado pela USP que costurava paralelos entre o clima de 50 anos atrás e o de hoje, com uma ascensão do conservadorismo e de movimentos extremistas.

“Melhor seria se este livro não precisasse existir”, escreve a crítica de arte Luisa Duarte na abertura de “Arte Censura Liberdade”, antologia organizada por ela e lançada agora.

Policiais prendem 920 estudantes durante congresso clandestino da UNE, em Ibiúna (SP), em 11 de outubro de 1968 /Folhapress

O livro, diz a autora, é uma reação a ataques sofridos por artistas, em especial no ano passado, que teve casos como a interdição da mostra “Queermuseu”, em Porto Alegre, e agressões ao coreógrafo WagnerSchwartz, que foi chamado de pedófilo após uma performance em que seu corpo nu podia ser manipulado pelo público —ele foi tocado, na perna e na mão, por uma uma criança.

Os conflitos, opina Duarte, teriam a ver com o momento político e ainda com as conquistas de minorias.

Nos 19 textos do volume, discute-se a chamada guerra cultural —disputa política que ganha corpo no campo das artes— e se o meio artístico não estaria se isolando e deixando de dialogar com a população.

Por fim, “Arte Censura e Liberdade” tenta “apontar uma possibilidade de sair de uma enrascada”, segundo a autora. “Tomara que o país não necessite de um livro desses daqui a dois anos.”

Anos de Chumbo: o Teatro Brasileiro na Cena de 1968

A. P. Quartim de Moraes. Edições Sesc. R$ 54 (191 págs.) e R$ 27 (ebook)

Arte Censura Liberdade – Reflexões à Luz do Presente

Luisa Duarte (org.). Editora Cobogó. R$ 46 (264 págs.)

CENSURA EM NÚMEROS

84

cortes foram feitos pela censura no espetáculo ‘1ª Feira Paulista de Opinião’, do Teatro de Arena

33 dos 36

livros da escritora de romances eróticos Cassandra Rios foram vetados

48

canções de Taiguara, registradas entre 1970 e 1974, foram proibidas

Ruy Castro: Noite de 13 de dezembro

Um disco de Charles Mingus tornou-se a triste trilha sonora do AI-5

Às 20h30 de 13 de dezembro de 1968, Alberto Curi, locutor da Agência Nacional, leu em rede de rádio e TV o comunicado do governo anunciando o Ato Institucional nº 5. Naquele momento eu estava naModern Sound, loja de discos em Copacabana, aonde ia todas as sextas depois de sair do Correio da Manhã, em cujo 2º caderno trabalhava com Paulo Francis. Comprara um LP de Charles Mingus, e já estava saindo quando alguém veio me contar: “Acabei de saber. Os militares baixaram um ato para fechar tudo. Agora é sério”. Não vacilei. Tomei um táxi e voltei para o Correio, na Lapa.

Meia hora depois, já chegara lá. Havia uma multidão na porta do jornal. Desci do táxi, mas ninguém podia entrar. De repente, Osvaldo Peralva saiu do saguão imobilizado por dois homens. Passou a um metro de mim e foi jogado dentro de um carro. Peralva fizera parte da elite comunista na Europa, mas largara tudo em 1956, ao se convencer dos crimes de Stálin denunciados pelo sucessor Kruschev. Então escrevera um livro, “O Retrato”, em que revelava as táticas dos partidos comunistas, inclusive o brasileiro. Com isso, fora jurado pela esquerda. E, agora, por dirigir um jornal liberal e de oposição, era preso pela direita.

Paulo Francis estava num avião naquela noite, voltando de Nova York. Desceu de manhã no Galeão. Foi para seu apartamento em Ipanema e eles o pegaram pouco depois, ainda de pijama. Uma colega do jornal me ligou dizendo que meu nome estava numa lista que ela vira por lá. Mandou-me sumir por uns tempos.

Fiquei longe também do Solar da Fossa, onde morava, um ninho de anarquistas facilmente confundíveis com “subversivos”. Passei uns dias na casa dos tios de uma namorada, no Flamengo. Lá finalmente escutei o LP, “Mingus Revisited”. Achei muito triste.

Nunca me desfiz do disco, mas levei 30 anos para conseguir ouvi-lo de novo. Para mim, ele se tornara a trilha sonora do AI-5.

*Ruy Castro é jornalista e escritor, autor das biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues.

Folha de S. Paulo: 'Creio que o AI-5 passou para não voltar', diz FHC sobre o decreto de 1968

Por Laura Mattos, da Folha de S. Paulo

SÃO PAULO - Fernando Henrique Cardoso estava em sua casa, no bairro do Morumbi (zona sul de São Paulo), quando escutou o anúncio do Ato Institucional número 5, na noite de 13 de dezembro de 1968. Lembra-se perfeitamente da voz do ministro da Justiça, Gama e Silva, que havia sido seu colega no Conselho Universitário da USP, informando em cadeia nacional de rádio e televisão as medidas que iriam endurecer a ditadura militar.

Fazia apenas dois meses que Fernando Henrique voltara ao Brasil e a ministrar aulas na Universidade de São Paulo, após um exílio imposto pelo golpe de 1964. Percebeu o que estava por vir, pegou o carro e se dirigiu à Cidade Universitária (zona oeste), onde se organizavam protestos. O AI-5, que fechou o Congresso, acabou com o habeas-corpus e concedeu poderes ilimitados ao Presidente, teria logo consequência mais direta em sua vida: em abril de 1969, com 37 anos, seria aposentado compulsoriamente da universidade. Aos 87, o ex-presidente do Brasil relembra nesta entrevista à Folha esse "clima horroroso" de 50 anos atrás.

De que movimentos o sr. participava para ser considerado pelos militares um "subversivo" e ter sido obrigado a se exilar após o golpe de 1964?

Na época de 1964, eu era professor da USP, só participava do debate público. Era acusado pelas ideias, não pela ação. Exercia certa liderança, fundara no passado a associação dos docentes e havia sido eleito, então, representante dos professores assistentes.

O sr. foi oficialmente expulso ou recebeu algum tipo de ameaça e decidiu partir?

Fui obrigado a deixar o país em 1964 porque tentaram me prender e a Justiça militar abriu um processo contra mim. Em Santiago, trabalhei na Cepal [Comissão Econômica para a América Latina e Caribe], da ONU [Organização das Nações Unidas], e fui professor na Universidade do Chile, de 1964 a 1967. De lá fui para a França a convite de Alain Touraine [sociólogo] para criarmos um departamento na Universidade de Paris (Nanterre), onde fiquei entre 1967 e 1968.

O sr. e dona Ruth já tinham filhos quando foram para o exílio?

Sim. Um tinha nove anos e as outras, meninas, sete e cinco.

Por que decidiram voltar em 1968? Foi consequência do aparente fortalecimento dos movimentos de oposição, marcado pelas grandes passeatas?

Voltei porque um catedrático da USP morrera deixando uma vaga. Eu estava, desde 1964, fora da USP, pois a reitoria se negou a conceder-me licença. Além disso, o clima político parecia desanuviar-se, o que com o AI-5 não ocorreu.

Da sua volta até o anúncio do AI-5, como foi a vida em São Paulo, as aulas na USP e o clima na universidade?

Eu morava no Morumbi [zona sul] em uma casa que começamos a construir quando fui para Santiago. Ganhei o concurso para a cadeira de ciência política da USP em outubro de 1968. Nessa época não sofri qualquer processo. Houve sim acusações internas à USP, por parte de outros professores. Logo depois, em abril de 1969, fui aposentado compulsoriamente pelo AI-5, aos 37 anos.

O sr. se recorda do momento do anúncio? Onde estava e qual foi a sua sensação?

Recordo-me perfeitamente da leitura do decreto do AI-5 e da voz do ministro Gama e Silva, da Justiça, o Gaminha, que havia sido meu colega no Conselho Universitário. Eu estava em minha casa e logo percebi o que aconteceria. Peguei o carro e fui para a faculdade. Em seguida começaram as aposentadorias compulsórias.

Com o AI-5, o que mudou na sua vida? As consequências foram imediatas ou o sr. só seria afetado a partir do seu afastamento compulsório da USP?

As consequências gerais foram imediatas. Até a minha compulsória, eu fora eleito por alunos e professores diretor do Departamento de Sociologia, estávamos fazendo uma reforma curricular, mas o clima passou a ser de protestos abafados e mesmo abertos. Um dia fomos cercados pela polícia na Cidade Universitária. Mas disso já havíamos provado em 1964 na rua Maria Antonia [sede na USP na Vila Buarque, região central]. Basta dizer que houve "guerra" entre provocadores e alunos da filosofia, com coquetéis molotov -um atingiu minha sala e queimou documentos. A partir do AI-5, eram notícias vagas de reações, medo e repressão. Embora voltasse a ser convidado a dar aulas na França e em Yale, resolvi ficar em São Paulo e fui um dos fundadores do Cebrap [Centro Brasileiro de Análise e Planejamento], instituição que continua existindo. Posto para fora da USP e trabalhando no Cebrap [que reuniu intelectuais afastados de suas funções pela ditadura], o clima era horroroso. Qualquer carro que parasse em frente à casa já se pensava na polícia política. Sabia de pessoas, às vezes amigos, presos e mesmo torturados ou mortos, como o [jornalista Vladimir] Herzog.

O sr. nunca mais voltou a ser professor da USP?

Só voltei a dar um curso, durante um semestre, depois da lei de anistia [1979]. Não regressei mais à carreira pois estava dirigindo o Cebrap, dando aulas eventualmente no exterior (École des Hauts Etudes [França], Cambridge [Inglaterra], Stanford e Berkeley [Estados Unidos], em períodos distintos) e meus ex-alunos ocupavam, com brilho, as funções que eu e outros deixáramos. Eu sempre gostei de não repetir experiências, buscar novos desafios.

O sr. já tinha àquele momento alguma intenção de entrar na carreira política?

Não tinha, embora a política não fosse experiência distante: meu pai, que era militar (chegou a general), era também advogado e foi deputado federal por São Paulo. Minha participação foi consequência das lutas contra a ditadura (SBPC [Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência], jornais "nanicos" como "Movimento" e, sobretudo, "Opinião", a Comissão de Justiça e Paz etc.). Foi Ulisses Guimarães quem me levou a ser candidato ao Senado em uma sublegenda do MDB, não para ser eleito, mas para somar votos a quem seria reeleito, Franco Montoro. Eu nem sabia que o segundo colocado, como fui, seria o suplente do titular... Montoro eleito governador, tornei-me senador. Na época estava dando aulas em Berkeley.

O AI-5 é algo enterrado ou ainda corremos o risco de passar por algo assim?

Espero e creio que sim, o AI-5 passou para não voltar. E ainda bem.

O Estado de S. Paulo: Ato Institucional número 5 completa 50 anos

Por Marcelo Godoy, de O Estado de S. Paulo

Cinquenta anos depois, o AI-5 ainda divide opiniões no País – se os juristas e a imprensa são unânimes no repúdio ao arbítrio, muitos militares ainda consideram que o contexto da época justificava a sua imposição. O decreto do Ato Institucional que contou com a assinatura de 16 ministros e do presidente, o general Costa e Silva, marcaria profundamente a Nação. Não apenas em razão das cassações de mandatos de parlamentares, pela censura de 500 filmes, 950 peças de teatro, 200 livros, 500 letras de música, mas pela suspensão de garantias fundamentais, como o habeas corpus para crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem Econômica e Social. Uma década depois, quando foi suspenso, a repressão do regime militar já havia feito mais de 400 mortos, provocado o exílio de cerca de 7 mil brasileiros e submetidos outros 20 mil a sevícias e maus-tratos nas cadeias e porões da ditadura.

Desde que as eleições foram suspensas, os jornais do grupo Estado fizeram oposição ao regime. A consequência foi perseguição, prisões de jornalistas e a censura de suas páginas. Neste especial, o Estado mostra como enfrentou a ditadura e defendeu a liberdade. Revela ainda que uma armadilha feita por integrantes de um órgão de informação do regime esteve por trás da cassação do emedebista Marcos Tito (MG), abrindo a crise que resultaria ainda na cassação do também deputado Alencar Furtado, líder do MDB na Câmara, em 1977. Seria o último expurgo no Parlamento feito com base no AI-5.

Leia aqui ainda a íntegra do editorial Instituições em Frangalhos, que levou à instituição da censura prévia ao jornal e veja abaixo a galeria "50 anos de AI-5 em 50 fotos", uma seleção do nosso acervo com cenas sobre a crise política que culminou na decretação do Ato Institucional.

Reação ao AI-5 leva à democracia e à Constituição

Ato institucional suspendeu garantias legais e fechou Congresso; oposição lutou contra autoritarismo

Marcelo Godoy e Pablo Pereira, O Estado de S.Paulo

Os brasileiros tomaram conhecimento do Ato Institucional de número 5 pelo anúncio do ministro da Justiça, Luis Antônio da Gama e Silva. Era noite de sexta-feira, 13 de dezembro de 1968. Fora Gama e Silva que redigira o documento, suspendendo garantias constitucionais e fechando o Congresso por tempo indeterminado. Ele assim permaneceria até outubro do ano seguinte, quando reabriria – expurgado pela cassação de 98 deputados e 5 senadores – para referendar uma nova Constituição com mudanças, como a adoção da pena de morte.

Um dia antes, a Câmara dos Deputados negara por 216 votos a 141 a licença para o governo processar o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, por seus discursos, considerados ofensivos às Forças Armadas. Vindo da casa da namorada, na Água Branca, na zona oeste, o professor de Direito Constitucional da USP José Afonso da Silva dirigia seu Fusca com o rádio ligado quando um locutor começou a ler o texto. “Fiquei tão horrorizado com aquilo, porque é o instrumento mais violento que o País já teve, de certo modo, mais violento do que a Constituição do Getúlio Vargas. Dava um poder tão grande para o presidente fazer o que queria. E eles fizeram o que queriam, usaram e abusaram do Ato largamente, praticando os mais absurdos atos de autoritarismo.” Horas antes, o prédio do Estado, no centro, fora invadido por policiais que aprenderam sua edição em razão da recusa de Julio de Mesquita Filho de se submeter à ordem de trocar o editorial Instituições em Frangalhos. Começava a censura ao jornal.

Vinte anos depois, José Afonso estaria entre os assessores do senador Mário Covas, líder do PMDB, que ajudaram a sistematizar e redigir a Constituição de 1988. Para ele, a atual Carta é um “espelho invertido” do AI-5. A visão de que o arbítrio da ditadura militar engendrou a luta que se concluiu na promulgação da nova Constituição é compartilhada por outros juristas que lutaram pela redemocratização do País.

“Ela é o grande reverso do arbítrio. Garantiu direitos e valorizou como nenhuma outra no mundo os operadores do direito”, diz o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal(STF) Francisco Rezek. Estudante de Direito, ele estava no meio do Atlântico, no navio Augusta, voltando ao Brasil após a primeira fase do doutorado na Sorbonne, em Paris, quando o comandante anunciou aos brasileiros a novidade. Eram quatro homens e três mulheres. “Alguns pensaram em não desembarcar.” Rezek seguiu para Minas. “O AI-5 desvelou por completo a face do regime, inaugurando uma ditadura escancarada.”

O que tornava o AI-5 diferente dos Atos anteriores não era a licença para cassar mandatos e direitos políticos ou para aposentar compulsoriamente magistrados, professores, militares, mas a suspensão de garantias, como a do habeas corpus, para acusados de delitos políticos e econômicos, além de retirar da Justiça a possibilidade de apreciar quaisquer atos do governo baseados no AI-5. Dezesseis ministros assinaram o documento, além do presidente Costa e Silva. Era a reação de um governo acuado por protestos estudantis, greves operárias e críticas da imprensa.

Ao aumento da oposição, o governo reagia com prisões, como a dos 720 estudantes no congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Ibiúna, no interior paulista. Alunos do Mackenzie vinculados ao Comando de Caça aos Comunistas enfrentavam estudantes de esquerda da Faculdade de Filosofia da USP, na Rua Maria Antonia, no centro. A batalha começou em 2 de outubro e acabou no dia seguinte, com o incêndio da prédio da Filosofia, atacado por coquetéis molotov lançados do Mackenzie. Dias depois, homens da Ação Libertadora Nacional (ALN) e da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) executaram o capitão americano Charles Chandler, em São Paulo. Parte da esquerda pegava em armas contra o regime.

No Rio, a agitação estudantil crescera após o assassinato do estudante Edson Luis, quando a polícia invadiu um restaurante estudantil. No dia seguinte, 50 mil marcharam contra o regime. Em 21 de junho, nova manifestação terminaria com 4 mortos – um era policial. Cinco dias após, 100 mil sairiam às ruas em protesto. “Nossos alunos têm razão”, dizia uma das faixas. No mesmo dia, em São Paulo, a VPR lançou um carro-bomba contra o quartel do 2.º Exército, matando o soldado Mário Kozel Filho.

Belisário dos Santos Junior era um jovem estudante de direito quando ouviu com amigos a decretação do AI-5. Estava em um bar na Rua Iguatemi, no Itaim Bibi, na zona oeste, tomando um sorvete. O Ato fez dele um defensor de presos políticos. Ele mesmo acabaria detido pelo Destacamento de Operações de Informações (DOI), do 2.º Exército, por causa de um documento que denunciava torturas impostas aos criminosos comuns do Presídio Tiradentes. Os interrogadores não lhe perguntaram nada sobre a petição assinada com outros sete advogados e enviada à Justiça Militar. “Só queriam saber quem nos pagava para fazer aquilo.”

A denúncia contra os advogados partira do juiz auditor Nelson Machado Guimarães, que recebera a petição. O grupo compareceu diante do Superior Tribunal Militar (STM), ainda no Rio, defendido pelo advogado Heleno Fragoso. “Senhores, em São Paulo, terrorista é a Justiça Militar”, disse Fragoso aos ministros do STM, que confirmaram a libertação de todos. Belisário se juntaria à luta pela anistia e pela Constituinte. “A Constituição é o momento de afirmação dos direitos e garantias. Antes, estavam no artigo 153. Com a nova carta passaram a ocupar o artigo 5.º, o que mostra a prioridade que receberam.”