racismo

El País: Princesa Martha Louise, da Noruega, e seu xamã planejam mudar-se para os EUA por culpa do racismo

A filha dos reis noruegueses e seu namorado querem se estabelecer com as três filhas dela em Los Angeles e deixar de lado a vida palaciana, como fizeram os duques de Sussex

Martha Louise, da Noruega, filha do Rei Harald V e da Rainha Sonja, planeja se mudar para os Estados Unidos para viver com seu companheiro, o xamã norte-americano Durek Verrett, com quem está há dois anos. Em entrevista à revista norueguesa VG, a princesa declarou que quer se mudar para morar com o namorado porque na Noruega ele se sente maltratado, vítima do racismo e não quer mais ficar no país. A data da mudança para Los Angeles ainda não foi decidida, mas a princesa planeja manter sua residência de Oslo e diz que vai voltar para a Noruega com frequência. “No momento há a covid-19 e é difícil fazer planos, mas pretendemos mudar dentro de algum tempo. As meninas virão comigo, é claro. De qualquer forma, manteremos a casa em Lommedalen. Temos que ter uma casa na Noruega. Não podemos deixar a bela Noruega de vez.” A pandemia separou o casal: ela está em Oslo e ele, em Los Angeles, onde se conheceram. Mas assim que puderem, se encontrarão para viver um Megxit, como o protagonizado pelo duque e a duquesa de Sussex no Reino Unido.

Não é a primeira vez que a princesa, quarta na linha de sucessão ao trono norueguês, fala abertamente sobre o racismo. Uma questão em que tem estado mais alerta nos últimos tempos, desde o namoro com um homem negro. Há um ano, Martha Louise decidiu criar um perfil mais pessoal no Instagram, chamado simplesmente “Eu sou Martha Louise”, onde compartilha muitos de seus pensamentos e sentimentos, e foi por conta disso que publicou uma longa denúncia contra o racismo. “Ser a namorada de Durek me deu um curso intensivo sobre como a supremacia branca é parte do jogo e como eu, consciente e inconscientemente, pensei e agi em relação aos negros”, escreveu a princesa. “Sempre dei como certos os meus direitos: nunca analisei adequadamente o que o racismo realmente é porque para mim era cômodo contar com o sistema. Não estou orgulhosa disso, mas percebo que preciso chegar a compreender esse sistema profundamente arraigado para poder fazer parte de seu desmantelamento.”

“Eu, como pessoa branca, preciso crescer, me educar e melhorar, e passar de ser contra o racismo a ser antirracista”, explica a princesa, de 48 anos, que acompanha o texto com um retrato em preto e branco de si mesma com o namorado. “O racismo não é apenas o óbvio (que era o que eu pensava), a discriminação aberta, os maus-tratos e o assassinato de negros, contra o qual é fácil e óbvio se opor. Está nos detalhes (que eu não tinha ideia que ainda existia). Está na maneira como as pessoas fogem de Durek. Por exemplo, como os amigos dão como certo que ele mente sobre tudo. Ou que é mau por ser amável. As palavras que murmuram baixinho, deixando perfeitamente claro que não teria um lugar natural na mesa. Pessoas em cargos importantes dizendo ‘Como você se atreve a pensar que vou tocar na sua mão?’, quando ele a estende para desejar boa noite (antes da covid-19)”, diz a princesa, dando como exemplo algumas situações de racismo que ela mesma testemunhou.

“Nós dois recebemos ameaças de morte por estarmos juntos e não passa uma semana sem que nos digam que envergonhamos nosso povo e nossas famílias por teremos escolhido um ao outro”, disse a princesa. “A verdade é que adoro a forma como ele abre espaço para mim como mulher, como ouve o que tenho a dizer e como está presente para mim e para as minhas filhas. Adoro o modo como ele compartilha sua sabedoria com o mundo, como ele inspira, como cria mudanças.”

O casal namora desde maio de 2019, embora o xamã Durek afirme que os dois já se conheciam antes do primeiro encontro. Em entrevista à revista People, o xamã contou que quando um amigo em comum os apresentou, eles imediatamente se conectaram: “Ela entrou e disse: ‘Eu me lembro de você, sei quem você é’.” Primeiras palavras que não surpreenderam o xamã: “Eu encarei como: ‘Sim, nos conhecemos há muito tempo.’ Foi o que saiu da minha boca”. O casal garante que viveu um grande amor no Antigo Egito. De acordo com sua biografia, o xamã Durek sofreu um problema de saúde aos 30 anos que o deixou clinicamente morto. Depois de superá-lo, ele começou sua carreira espiritual.

A princesa oficializou seu relacionamento com o xamã Durek com uma declaração em suas redes sociais, acompanhado de uma fotografia de ambos. “Quando você encontra sua alma gêmea, você sabe. E eu tive a sorte de ter conhecido a minha ... Isso me fez perceber que o amor incondicional existe neste planeta ... Me sinto feliz e abençoada porque ele é meu namorado”, disse no texto a filha do rei Harald. Separada do escritor Ari Behn, que se suicidou há dois anos, é mãe de três garotas: Maud Angelica (19 anos), Leah Isadora (15) e Emma Tallulah (13).

Irmã mais velha do príncipe herdeiro Haakon, ela sempre defendeu as ciências ocultas e a medicina alternativa, tem uma paixão por anjos e até abriu uma escola para ajudar os jovens a se comunicarem com seus anjos. O local fechou as portas 2019 por problemas financeiros.

BBC Brasil: BBB 21 - Por que o cabelo é tão importante no movimento negro

Antes de serem traficados e enviados para as Américas, muitos africanos carregavam na cabeça um símbolo que ia além da estética: o cabelo

Vitor Tavares, BBC News Brasil

A forma, o corte e os adereços podiam representar origens, etnias, religiões, status social.

Mas já no caminho para as colônias americanas, entre elas o Brasil, essa relação era rompida.

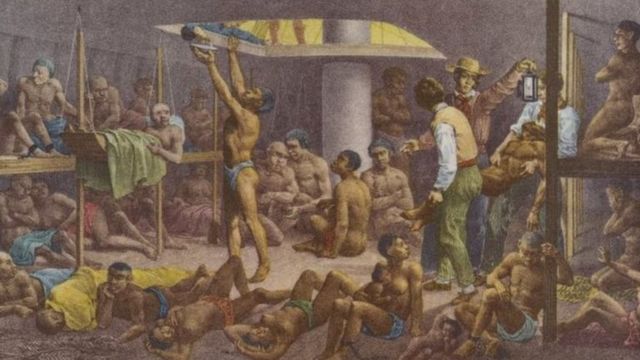

Ao expor as condições de um navio negreiro na famosa gravura Negros no Fundo do Porão, o pintor alemão Johann Moritz Rugendas retratou homens e mulheres amontoados, algemados e nus - muitos sem cabelo ou com ele bem curto.

No registro dos livros O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX, de Gilberto Freyre, e Ser Escravo No Brasil, de Kátia Mattoso, são relatadas as cabeças forçadamente raspadas dos africanos no momento em que eram oferecidos à venda para os senhores de engenho.

"Buscavam minar qualquer tipo de pertencimento étnico e identificação que eles pudessem ter uns com os outros a partir do cabelo", explica a socióloga Anita Pequeno Soares, pesquisadora da relação entre o cabelo e negritude na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

"Há relatos de que a raspagem do cabelo era parte importante desse processo de subjugar a população negra, principalmente homens, o que acarretava sérios problemas, porque o cabelo protege o couro cabeludo num trabalho sob sol escaldante. As sinhás, com ciúmes de mulheres violentadas pelos homens brancos, também usavam a raspagem como prática de tortura".

Além da violência, a associação da estética dos africanos a algo primitivo e distante de ideias europeias de beleza e humanidade foi uma prática recorrente durante o colonialismo.

Uma das histórias mais chocantes e ilustrativas é de Sarah Baartman, levada da África do Sul ao Reino Unido para aparecer em espetáculos de circo.

Considerada por muitos como símbolo da exploração e do racismo colonial, bem como da ridicularização das pessoas negras, muitas vezes representadas como objetos ou animais, ela morreu após passar anos sendo exibida em feiras de "fenômenos bizarros humanos".

Seu cérebro, esqueleto e órgãos sexuais continuaram sendo exibidos em um museu de Paris até 1974. Os restos mortais só retornaram à África em 2002, após a França concordar com um pedido feito por Nelson Mandela.

"O discurso racista é pautado na negação da humanidade das pessoas negras. A beleza é parte da humanidade, ser considerado belo é parte de ser considerado gente. Isso faz para do mesmo enredo que associou negros e negras à animalidade, à natureza, como Baartman, mais comparada a macacos que seres humanos", ressalta Soares.

Cabelo como orgulho

Na história das Américas, o movimento negro tentou por diversas vezes romper com um sistema que durante séculos estigmatizou (e ainda estigmatiza) as características físicas dos negros - entre elas, uma das mais representativas é o cabelo.

O assunto ganhou ampla discussão no Brasil nos últimos dias após um episódio no programa Big Brother Brasil, da TV Globo, em que o cantor Rodolffo comparou o cabelo do professor João Luiz a uma peruca de homens das cavernas.

Um dos marcos identificados pela socióloga nessa busca pela valorização da estética negra é o movimento rastafári.

Nos anos 1930, um grupo de jamaicanos passou a acreditar que a coroação de Ras Tafari (o imperador etíope Haile Selassie) era o cumprimento de uma profecia e que ele era o messias.

Eles acreditavam que seriam libertados pelo imperador, que os tiraria da pobreza no Caribe e os levaria à África, a terra dos seus antepassados e um centro espiritual.

Porém, além da conotação religiosa, o movimento rástafari se respaldou na estética, como as roupas coloridas e os cabelos com dreadlocks, popularizados pelo seu seguidor mais famoso, o cantor Bob Marley.

Outro marco nessa tentativa de olhar diferente para a beleza dos descendentes dos africanos escravizados foi o movimento Negritude, também nos anos 1930, promovido pelo escritor e político francês nascido na ilha caribenha de Martinica Aimé Cesarie e pelo escritor e político senegalês Léopold Senghor.

Em suas obras, há uma exaltação da "raça negra: "Buscaram valorizar raízes africanas, olhar para a África com nova perspectiva, diferente da europeia, que colocava a África como a negação da beleza", diz Soares.

'Black is beautiful'

Em 1858, em Boston, o abolicionista americano John Swett Rock fez um dos primeiros discursos conhecidos que exaltavam as características físicas dos negros.

"Quando eu comparo o sistema muscular mais forte, a bela, rica cor, os traços largos e o cabelo graciosamente frisado do negro com a frágil organização física, a cor pálida, as feições finas e os cabelos lisos do branco, estou inclinado acreditar que, quando o homem branco foi criado, a natureza estava exausta".

Esse discurso é considerado uma das bases para o que viria a ser a amplamente utilizada expressão "black is beautiful" (preto é bonito). Era uma tentativa de igualar negritude a beleza, em um ato contra séculos de imagens que mostravam negros como grotescos.

Na África do Sul do regime racista do apartheid, a frase se tornou símbolo do movimento Consciência Negra, liderado pelo ativista Steve Biko. "Ele tinha preocupação forte com essa dimensão subjetiva do racismo, com a forma com que o racismo fazia com que as pessoas negras tivessem muitas vezes ódio de si mesmas."

Nesse contexto, o cabelo crespo passou a significar orgulho e poder.

A corrente sul-africana influenciou o movimento homônimo nos EUA, onde ganhou mais força. Em 1966, no momento de luta pelos direitos civis no país, também surgiu o movimento chamado "Black Power", que deu ao cabelo afro papel central na estética dos negros americanos.

O black power também virou símbolo dos Panteras Negras, um movimento de militantes políticos nos EUA que defendiam a resistência armada nos bairros negros contra a perseguição policial no país.

Para Soares, esses movimentos "ajudaram não só a pensar estratégias políticas de combate ao racismo como também formularam um conjunto de ideias que inspiraram o ativismo de jovens militantes negros em outros países."

Brasil e alisamento

As pesquisas da socióloga da UFPE apontam que, quando esses movimentos explodiram nos EUA, eles também tiveram reflexos no Brasil. Houve, por exemplo, um aumento expressivo dos chamados "salões étnicos", voltados para pessoas com cabelos crespos.

Até então, no período pós-abolição, o que a militância negra interpretava como urgente eram questões ligadas à moral, conta Soares. Os primeiros concursos de beleza para mulheres negras, por exemplo, se preocupavam em passar uma imagem de "civilidade" àquelas pessoas, não necessariamente a estética.

"Durante a escravidão a população negra era associada muito à sexualidade, que é também associar ao animal. Esses primeiros concursos estavam preocupados em negar a degradação sexual que tentavam associar a elas. Não havia isso de cabelo black. O alisamento fazia parte da moral. Queriam, como diziam, 'reeducar a raça', mas pautados nos padrões da branquitude".

Como reflexo dos movimentos nos EUA, houve uma crescente busca de valorizar a beleza negra no país. O Teatro Experimental do Negro (TEN), por exemplo, incluiu a estética na pauta, inclusive também com concursos de beleza. Movimentos musicais como o Black Rio deram voz a artistas como Tim Maia e Sandra de Sá.

Mais recentemente, também acompanhando um movimento global impulsionado principalmente pela internet, negros e, principalmente, negras brasileiras passaram a adotar o cabelo natural como símbolo de orgulho.

A chamada transição capilar, em que os cabelos alisados são cortados e tratados para que as químicas usadas fiquem para trás, se popularizou principalmente através das redes sociais.

"A geração de hoje está tendo oportunidade de viver algo diferente e eu associo ao movimento de transição capilar, que revolucionou. Hoje em dia, a partir dessa demanda, as mulheres, principalmente, viram a internet como um lugar de falar para poder trazer um novo discurso", explica Soares.

Mas a socióloga faz um alerta: "Não podemos engessar o olhar sobre o alisamento e colocá-lo exclusivamente como uma negação da negritude. Claro que cabelo afro é poder, identidade, mas cada pessoa tem seu momento".

Gelédes: Arauto de um novo tempo - A negritude revolucionária de Hamilton Cardoso

Quero ostentar minha pele negra, meu nariz chato e arrebitado com meus duros cabelos à mostra, com minha sensibilidade, à mostra. Quero escrever do meu jeito. Falar na minha língua – do meu jeito. (Hamilton Cardoso [Zulu Nguxi] – “Depoimento [AFRO-LATINO-AMÉRICA]”, 2014)

Por Christian Ribeiro, enviado ao Portal Geledés

Em tempos de convulsão e de sombras, quando as ordens vigentes parecem imutáveis e inabaláveis a figura do intelectual enquanto representação anti-sistêmica do mundo em que habita visando a superação do mesmo, para a construção de uma nova forma de sociedade, toma forma e sentido. Como que para responder as inequidades e contradições de sua realidade-mundo, o intelectual exerce sua práxis para a destruição do “já constituído” pelo advir de novos tempos, em que novas possibilidades de relações e interações sociais façam-se constituir e interagir nos processos de construções de historicidades que resultem em estruturas socialmente mais justas, democráticas e includentes.

Por uma perspectiva portanto revolucionária de sociedade, essa concepção acerca da práxis intelectual enquanto elemento anti-sistêmico, possui nos processos de rearticulação política dos movimentos negros dos anos 1970 no Brasil exemplos dessa potência transformadora que os sistemas opressores e ditatoriais gestão contra si, em que os sujeitos sociais explorados e marginalizados passam a alinhavar, a articular, suas perspectivas e tensões históricas-políticas para dessa forma tensionar, questionar e problematizar a ordem social em que se encontram inseridos, passando a atuar de maneira cada vez mais constante para o acirramento de suas contradições, visando o abalo e destruição de seus alicerces excludentes e discriminatórios.

Hamilton Bernardes Cardoso (1953 – 1999) foi aquele que em meio aos processos de redemocratização brasileira da década de 1970 e dos movimentos políticos negros que fizeram parte a esse momento histórico da nossa sociedade, encarnou a figura do intelectual revolucionário orgânico, que originário das forças temporais que circulam pelas eras torna-se a representação viva de uma geração. Uma representação encarnada dos anseios e desejos que moveram os destinos de seus semelhantes em busca pela superação de nosso racismo estrutural e alienante. Jovem, articulado, que irrompia o cenário político de então que – balizado pelo regime ditatorial do regime civil-militar (1964-1985) – negava oficialmente, enquanto política de Estado, a existência do racismo no Brasil e censurava toda e qualquer manifestação em contrário, resultando em um sistema de constância vigilância e controle em cima dos órgãos de imprensa e movimentos políticos que não seguissem tal premissa a perfeição.

De maneira consciente, Hamilton Cardoso fazia por não aceitar em reconhecer o “não lugar” destinado as populações negras e o calar imposto ante aqueles que não aceitavam a ordem social vigente. Enquanto jornalista e militante político de esquerda ocupa e constrói espaços de debates e intersecções políticas que inserem a questão racial brasileira, em especial o nosso racismo e as resistências negras seculares e contemporâneas, ao cenário político-social da sociedade brasileira. Toda uma vertente da negritude afro-brasileira construída e caracterizada enquanto fruto da juventude afrodescendente que começava a se constituir enquanto agente política no começo dos anos 1970, terá como seu porta-voz e rosto a figura de Cardoso, não no sentido de personalismo, mas de representar o melhor dessa geração.

Dono de forte personalidade e convicções, forjada em embates contra os racismos cotidianos da sociedade brasileira, passa a constituir textos e intervenções – escritas ou em oratórias – que transmitem todo desdém, no sentido explicito de desprezo e ódio ao ideário de que o Brasil era uma sociedade socialmente harmoniosa e racialmente democrática. Para ele não havia espaço, não havia diálogo em sua verve política para conivência ou convivência promulgadores desse tipo de ideário, eram tempos de revolução e por isso medidas radicais se faziam necessárias, por isso não se podia ser condescendente com o racismo e seus efeitos nefastos ante as populações afrodescendentes em especial. Por isso a sua obsessão em desmascarar e desmantelar a nossa falácia enquanto sociedade não racista, enquanto terra sem a mácula do racismo ocorrendo e maculando as nossas relações históricas e sociais. Para Cardoso, em consonância direta ao pensamento histórico-sociológico de Clóvis Moura, as inequidades sociais características da sociedade brasileira são consequências diretas de nosso modelo de sociedade construída e baseada em torno não ´só do trabalho escravo, mas das relações racistas de superioridade social entre “senhor” (branco) vs “escravo” (negro), que moldaram nossas relações humanas ao longo dos séculos, nossos imaginários sociais que sempre associam tudo aquilo que é bom ou “superior” com o “branco/europeu”, enquanto dialeticamente associam tudo que é ruim ou “inferior” com o “negro/africano”, o que enfatiza nossa característica de sociedade classista, de origem estamental, pela nossa própria gênese racista civilizatória. Nossas diferenças sociais se dão e reproduzem-se por nossa origem escravocrata, por nosso racismo de marca e não pelo contrário.

Homem negro do interior, filho de Deolinda Bernardes Cardoso e Onofre Cardoso, nascido em Catanduva no interior paulista, em meio a uma família inserida as manifestações culturais negras locais, acaba vindo para São Paulo ainda criança. Será na capital paulista, ao início dos anos 1970 que dará início ao seu processo de conscientização racial enquanto referencial político e humanista libertador e revolucionário, resultando em um desenvolvimento de radicalização, no sentido de aprofundamento, da sua militância antirracista. Jovem homem negro em reconstrução, um militante em formação, inicialmente relacionado ao mundo cultural afro-paulistano, em especial dos grupos teatrais como o do “Centro de Cultura e Arte Negra” (CECAN) – quando Hamilton participou como ator da peça de teatro “E agora falamos nós”, escrita e montada pelo sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira (1926 – 2012) e pela atriz Tereza Santos (1930 – 2012) – e de todo universo cultural e político da juventude negra paulistana que começava a ser constituído em torno do “Clube Coimbra”, da “Casa da Cultura e do Progresso” (CACUPRO) do “Grupo de Trabalho de Profissionais Liberais e Universitários Negros” (GETEPLUN). Pontos de efervescência desses jovens em que Cardoso deu início a construção da sua militância política antirracista, de sua negritude de práxis revolucionária, de viés marxista – inicialmente de recorte trotskista – que estabelecerá uma nova forma de diálogo e interação entre os movimentos negros e marxismos no Brasil.

Uma atuação e circulação entre dois mundos que pareciam não dialogar e tão distantes, quando não díspares, que permeou toda a sua trajetória política, o que de certo modo acabará por influenciar ativamente na inserção das temáticas raciais e dos atores sociais negros enquanto sujeitos políticos constituintes e primordiais aos partidos políticos de esquerda que se reformulavam (PCdoB) ou se articulavam (PDT e PT) para ingressar ao cenário político institucional entre final dos anos 1970 e começo dos anos 1980, sendo participante ativo nos processos de construção do Partido dos Trabalhadores, ao qual desenvolverá sua ação política partidária em sua busca constante pela articulação entre luta antirracista/negritude com as pautas sociais universais, sempre situando que não subordinava ou atrelava a questão racial brasileira e o antirracismo a luta classista, mas sim o contrário, destacando que as diferenças sociais no país têm sua origem em sua origem escravocrata e não o contrário.

Dessa forma exercendo discurso e prática contestatória ao nosso racismo estruturante tanto a nossa vertente historiográfica conservadora e ao conjunto político hegemônico ao qual ela fazia por defender e representar, como também acabava por contestar e problematizar ao próprio campo progressista e sua incapacidade em contextualizar as contradições sociais brasileiras a partir de nossas heranças escravocratas, preferindo aplicar formulações políticas europeias sem a devida contextualização e mediação ante as características históricas locais, assim acabando por reproduzir e perpetuar as características de desigualdades a que se propõem combater e superar.

A contribuição do novo movimento negro brasileiro ao debate político nacional, em articular e problematizar a questão racial e do racismo enquanto primordiais para se teorizar e buscar compreender nossas inequidades históricas-sociais, têm nas manifestações e atuações públicas de Hamilton Cardoso um de seus momentos fundantes (BARROS FILHO, 2007; CARRANÇA, 2014). Ser humano que em meio a fúria do mundo, se moldou entre aos choques e confrontos de seus cotidianos, dos saberes e historicidades das populações afro-brasileiras, constituiu-se enquanto um intelectual de práxis, radicalmente revolucionário em sua negritude política libertária e anti-hegemônica.

Intelectual que não se via apartado das coisas populares, das expressões culturais enquanto reféns de uma primazia de fatores econômicos e políticos “superiores”. Folião assumido, carnavalesco apaixonado, tinha nas escolas de samba como exemplos de construções das populações negras no Brasil contra o racismo da sociedade brasileira, formas de supressão da ordem social vigente e de contestação do nosso discurso de democracia racial e harmonia social. Um desfile da “Vai-Vai” ou da “Nenê da Vila Matilde”, possuía um impacto e importância social, além de valoração histórica de confrontação direta e realizada de maneira publica, em meio ao centro econômico e político do regime ditatorial de então, que não era levado em conta pelas forças progressistas do país, sempre em busca de conscientizar as massas e em construir formas de culturas libertárias, potencialmente revolucionárias, quando essa já existia e se fazia presente organicamente aos cotidianos de todas as regiões geográficas da maior metrópole brasileira. Uma sofisticação intelectual e política dos novos movimentos negros no Brasil(1), em buscar exercer esse olhar crítico em relação as expressões e formas culturais de origem afro ou afro-brasileira, que sempre foram desdenhadas em meio as diferentes correntes intelectuais e tendencias políticas progressistas que mesmo ainda hoje, se encontram aquém de sua devida valoração histórica e social enquanto expressões políticas anti-sistêmicas e antirracistas da negritude afro-brasileira.

Mas tal qual um enredo de tragédia em que o personagem principal – de postura rebelde e irredutível, que não se curva ante desígnios postos, que não aceita destinos prévios que lhe são oferecidos durante a sua trajetória heroica – atribui para si e aos seus a construção de seus próprios caminhos e vivências, acaba tendo sua trajetória interrompida, ao sofrer um atropelamento em 1 de Maio de 1988, saindo de uma festa a quadra de samba da “Unidos do Peruche”, um acidente que lhe traria sequelas físicas e emocionais profundas e definitivas! Em uma época ainda tão ignorante e sem referencial algum acerca dos efeitos nefastos da depressão, Hamilton Cardoso passa a se isolar cada vez mais de seus amigos, familiares e companheiros de batalhas e caminhadas contra o racismo, ao mesmo tempo que revoltasse com sua condição física debilitada, por vezes impeditiva, mas sempre dilacerante, a seu pleno exercício pela vida! Dessa forma acabando por gerar um ódio do mundo, muitas vezes direcionando contra si, outras contra os seus círculos sociais mais próximos (CARRANÇA, 2014; PEREIRA, 2009). Cada vez mais amargurado e atormentado, aliando a esse processo autodestrutivo a sua constante preocupação aos rumos da luta antirracista e da negritude no país e com o futuro político que apontava para a sociedade brasileira em geral, com o processo de redemocratização no Brasil – em que foi um dos articuladores do “Movimento Diretas Já” – acabando por constituir uma realidade social e política em que “tudo mudou, para não mudar” com os privilégios característicos do mau uso do Estado por nossas elites mantendo-se intactos, sem perspectiva de melhora social – de plenos direitos e cidadania plena – imediata para a vida da maioria da população, em especial de suas populações afrodescendentes.

O arauto da nova era, encontrava-se como que privado de sua essência, de sua seiva vital, abatido, depressivo e curvado pelas dores do mundo, que fustigavam o seu corpo e alma. Cada vez mais isolado dos amigos, tomado por uma amargura e revolta sem fim, Hamilton Cardoso, após duas tentativas frustradas, descansa desse mundo ao jogar-se no Rio Tietê e assim morrer afogado no dia 05 de Novembro de 1999, causando um amargor e dor profunda ao seio do movimento negro brasileiro e do campo político-intelectual progressista, que sabiam ter perdido uma das maiores mentes do país, perda que de certa maneira nunca se fez superar ao debate progressista pela busca de uma sociedade mais justa, includente e radicalmente democrática no Brasil, verdadeiramente harmoniosa socialmente e livre da chaga do racismo, em especial para as esferas interseccionais que orbitam política e ideologicamente entre os referenciais de negritude, antirracismo, pan-africanismo e comunismo/socialismo.

Mas para desespero de seus detratores e inimigos, os senhores de nossa eterna casa-grande, seu passamento não foi seu fim, pois seu legado intelectual e revolucionário se manteve vivo e presente as lutas antirracistas e pró negritudes, pela radicalização de nossa Democracia por seus pares geracionais, e em especial pelos novos sujeitos políticos negros que foram constituindo-se ao longo das últimas décadas. Com o seu legado devendo ser cada vez mais divulgado, analisado e debatido, pois suas percepções e práxis intelectuais-políticas se fazem mais necessárias do que nunca, ante aos tempos sombrios de ignorância, em que ser racista e preconceituoso, virou sinônimo de rebeldia e autenticidade, padrões de sociabilidades publicamente referendadas e estimuladas por grande parte da população brasileira.

Em época de desesperança e desespero como a que hoje vivemos, que voltemos nossas atenções aos ensinamentos e exemplo de vida daquele que domou o espírito de fúria de sua época e ajudou a moldar novos tempos e rumos para o seu povo, para aqueles que optou em representar e dar voz, literalmente contra os poderes estabelecidos e, aparentemente, imutáveis da época. Pois como ele próprio tão bem vaticinou, não é – nunca foi – fácil ser negro no Brasil.

Ser negro é difícil. A gente é colocado numa caixa, é moldado. A caixa é aberta e a gente sai (ou tiram a gente de lá de dentro). Aí, todo mundo pensa que a gente nasceu dentro da caixa. Todo mundo pensa que a gente foi feito junto com a caixa.

Respirar o vento poluído de fora da caixa não é fácil. É duro. Aí a gente descobre que tem pernas, braços, cabeça, cabelo duro, tudo preto, tudo negro. A gente arranca tudo do lugar e mistura no corpo. Merda! Todo mundo olha a gente e pensa que a gente é bicho. (CARDOSO, 1977)

Que o guerreiro Zulu Nguxi(2) e seus irmãos e irmãs de tantas lutas e batalhas vencidas por nós, continuem sendo inspiração as nossas resistências cotidianas e (sobre)vivências antirracistas pró negritude, em brasileiras terras míticas e hipócritas de democracia racial.

Ontem, hoje e sempre, Hamilton Cardoso vive!

Notas referenciais:

(1) Nesse sentido, seus escritos políticos e reflexões presentes ao jornal Versus (AFRO-LATINO-AMÉRICA, 2015) são documentos referenciais para melhor conhecer e aprofundar-se ao seu ideário antirracista pan-africanista e socialista.

(2) Nome – literalmente – de guerra, adotado por Hamilton Cardoso desde meados dos anos 1970 como forma de ressaltar a sua noção de pertença e reverência a sua africanidade, ao mesmo tempo em que assinala o seu alinhamento ao ideário e causa pan-africanista.

Referências bibliográficas:

AFRO-LATINO-AMÉRICA. Edição Fac-similar. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014. In: https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/versus_afro_latino_america_2015.pdf, acessado em 07/04/2021.

CARDOSO, Hamilton Bernardes. É difícil ser negro. [1977] In: https://primeirosnegros.com/e-dificil-ser-negro/, acessado em 06/04/2021.

CARRANÇA, Flávio. HAMILTON CARDOSO E SEU TEMPO. [2014]. In: http://www.omenelick2ato.com/historia-e-memoria/hamilton-cardoso-e-seu-tempo

PEREIRA, Dulce Maria. Hamilton Cardoso [2009]. In: https://www.geledes.org.br/hamilton-cardoso/, acessado em 06/04/2021.

BARROS FILHO, Omar L. Um tributo a Zulu Nguxi (1953-1999). [2007] In: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/educacao-e-cidadania/caderno-da-cidadania/um_tributo_a_zulu_nguxi_19531999/, acessado em 06/04/2021.

Christian Ribeiro, mestre em Urbanismo, professor de Sociologia da SEDUC-SP, doutorando em Sociologia pelo IFCH-UNICAMP, pesquisador das áreas de negritudes, movimentos negros e pensamento negro no Brasil.

Folha de S. Paulo: Julgamento de oficial que matou Floyd pode ser ponto de virada para polícias nos EUA

Americanos precisam ver que sistema funciona, diz ex-policial e professor de direito penal

Fernanda Mena, Folha de S. Paulo

Na avaliação assumidamente otimista de Kirk Bulkhalter, o julgamento de Derek Chauvin, o policial que sufocou George Floyd com o joelho diante de câmeras em maio do ano passado, pode ser o início de um processo de reconstrução da confiança dos norte-americanos em suas polícias.

“Nunca vi um chefe ou comandante de polícia testemunhar contra um de seus policiais num processo criminal. E esse pode ser um começo”, avalia Bulkhalter, que é professor de direito penal da New York Law School (NYLS) depois de 20 anos de experiência no departamento de polícia de Nova York (EUA), para onde foi seguindo os passos do pai.

“Mais do que ver Derek Chauvin punido, as pessoas precisam ver o sistema funcionando, a responsabilização e as mudanças sendo implementadas.”

Bulkhalter dirige o The 21st Century Police Project (projeto polícia do século 21), um programa de reforma policial e de aproximação entre departamentos de polícia e comunidades diversas às quais devem prestar serviço.

Ele participou nesta sexta (9) do webinar “Disparidades Raciais e Reforma Policial nos EUA e no Brasil”, promovido pelo Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV Direito SP.

O encontro teve abertura do diretor da FGV Direito SP e colunista da Folha, Oscar Vilhena, e da adida cultural do consulado americano em São Paulo, Madelina Young-Smith. O debate, além de Bulkhalter, incluiu a coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o pesquisador do núcleo, Marta Machado e Felipe Freitas. A mediação foi de Thiago Amparo, coordenador do Núcleo de Justiça Racial e Direito e colunista da Folha.

Desde 2012, a confiança da população americana nas forças de segurança e nos meios de sua responsabilização por abusos e crimes vem sendo traída. O ano marcou o início de uma triste série de escândalos envolvendo o assassinato de jovens negros por vigilantes e policiais, depois inocentados nos tribunais, e pavimentou o caminho para o surgimento do Black Lives Matter (BLM).

O movimento que denuncia a brutalidade policial contra pessoas negras tomou a dianteira na onda de protestos que eclodiram depois do assassinato de Floyd, apoiando pedidos de redução orçamentária para as corporações, o chamado “defund”.

“Hoje, os departamentos de polícia e o BLM estão mais apartados dos que nunca, e sem perspectiva de aproximação”, afirma Bulkhalten.

Para ele, o principal efeito dessa movimentação antirracista foi “tornar policiais mais paranóicos, achando que cada vez que saírem do carro alguém pode filmá-los e tentar puni-los”, o que teria criado um “efeito de recolhimento dos policiais nas ações em que o uso da força estaria respaldado em imunidade qualificada”.

“Distante das polícias, o BLM teve mais efeito nos processos políticos e em seus representantes, que agora colocam pressão aos departamentos de polícia do país”, aponta.

Desde junho de 2020 o congresso americano tenta aprovar a chamada Lei George Floyd, a maior reforma policial das últimas décadas. A lei, que foi aprovada na Câmara e ainda precisa passar pelo Senado, inclui medidas como a proibição de estrangulamentos durante a ação policial, o fim dos mandados de segurança que permitem que os agentes entrem em lugares sem se anunciarem —como na ação que matou Breonna Taylor— e o fim da “imunidade qualificada”, espécie de excludente de ilicitude aplicado a determinados casos.

Analistas têm evocado reduções orçamentárias e recolhimento das forças policiais como possíveis causas do aumento da criminalidade violenta no ano passado nos EUA. Chicago viu o número de homicídios dobrar em 2020. Em Nova York, os assassinatos cresceram 40%. Em Los Angeles, 30%.

“Sou totalmente a favor de mais transparência sobre os gastos nas corporações, mas a verdade é que talvez não estejamos gastando o suficiente nos itens certos”, afirma Bulkhalter.

“Em qualquer tipo de carreira é necessário aumentar os salários para atrair pessoas mais qualificadas. Então precisamos considerar isso quando falamos de gastos dos departamentos de polícia. O objetivo é ter uma polícia mais eficiente.”

Entusiasta da educação dos policiais, Bulkhalter gosta de ilustrar seu ponto de vista com um dado: “Hoje, um policial em Nova York recebe seis meses de formação e vai para as ruas. Já um barbeiro precisa de um curso de um ano para obter uma licença que permita a ele cortar cabelo”.

“A formação deveria durar dois anos e ser, depois disso, continuada. A polícia tem o poder de tirar a liberdade de uma pessoa e de usar a força contra ela. Misturar isso com a falta de educação e treinamento recebidos é algo tóxico.”

Negro, ele diz ter presenciado poucos episódios explícitos de racismo por parte de colegas policiais. “O que vi foram vieses raciais individuais, como quando um colega quis parar dois homens negros dentro de um Porsche com um rack para equipamento de ski porque tinha convicção de que negros não esquiavam”, lembra ele, rindo.

“Eu mesmo esquio desde pequeno! Fiz uma abordagem educada e tranquila que servisse de lição para o meu colega. E os esquiadores seguiram seu caminho.”

Para o professor e ex-policial, as corporações nos EUA são “clubes de meninos, quase todos brancos” desde sempre, e só depois do assassinato de George Floyd é que se viu “oficiais negros sendo promovidos para posições de chefia e de liderança”.

Ele avalia que o aumento da diversidade em posições de comando das corporações policiais é um passo importante para evitar que novos assassinatos de pessoas negras por policiais aconteçam nos EUA.

“Tudo emana das posições de comando. Alguém nessas posições de liderança tem que se levantar e dizer que determinadas atitudes simplesmente não são razoáveis.”

Hamid Dabashi: O príncipe Philip foi um racista ferrenho

Nesta sexta-feira (9), dia em que morreu aos 99 anos o príncipe Philip, o DCM reproduz um artigo sobre o principal legado que o marido da rainha Elizabeth deixa para a família real britânica: o racismo.

Publicada em 2017 no site do canal de notícias Al Jazeera e escrito por Hamid Dabashi, Professor de Estudos Iranianos e Literatura Comparada na Universidade de Columbia, a reportagem traz uma montanha de declarações preconceituosas do duque de Edimburgo.

“O príncipe Philip realiza seu último compromisso oficial”, informou a BBC ao mundo em 2 de agosto de 2017. “O duque de Edimburgo conheceu a Royal Marines em seu último compromisso público solo antes de se aposentar dos deveres reais.

Há um ar de solenidade histórica no tom da BBC. “O homem de 96 anos anunciou sua aposentadoria em maio, depois de décadas apoiando a Rainha e participando de eventos para suas próprias instituições de caridade e organizações. O príncipe Philip completou 22.219 compromissos desde 1952.”

Em 1952 eu tinha um ano de idade. No ano seguinte, o MI6, o órgão de inteligência militar do governo do duque de Edimburgo, ajudou a CIA a dar um golpe em minha terra natal. A BBC não quis dizer qual dos 22.219 deveres reais coincidiu com aquela ocasião.

Naquela ocasião, em vez disso, a BBC fez o que faz de melhor: apontou para uma verdade, mas camuflou-a com uma série de eufemismos que distorcem completamente o que ela parece marcar. O príncipe Philip – como podemos dizer com delicadeza aqui – é um racista ferrenho. Seu racismo é segredo público. Todo mundo sabe disso. O próprio príncipe habitualmente o encena. Portanto, a BBC precisa relatá-lo, embora de uma forma típica da BBC – tornando-o frívolo e inócuo.

“As gafes do príncipe Philip em décadas no dever real”, é a manchete da BBC. Portanto, as declarações surpreendentes do bom príncipe não são o que são, sintomáticas de uma mente profundamente racista. São apenas “gafes” – comentários não intencionais e infelizes que causam constrangimento, coisas que ele não deveria ter dito e não queria realmente dizer, mas infelizmente disse. É por isso que são “gafes”.

“Ainda arremessam lanças?”

A BBC então se move para colorir essas declarações racistas vintage com pincéis ainda mais grossos como “frases memoráveis que podem fazer algumas pessoas rir e outras se encolher”. Isso tem o objetivo de cancelar o “estremecimento” com uma “risada” e resultar em uma tosse neutralizante. O resto é inteiramente o conhecimento padrão da BBC esculpindo fatos brutais com ginástica etimológica: “O Príncipe Philip é conhecido por falar o que pensa – muitas vezes explicado como sua tentativa de aliviar o clima – e essa natureza franca às vezes levou à controvérsia, com algumas dessas observações oscilando à beira de ser ofensivo.”

Essas frases clássicas da BBC deveriam ser estudadas na Columbia School of Journalism e em outros lugares respeitáveis, como o exercício de puro charlatanismo. “Falar o que pensa” é adorável, não é? “Iluminar o clima” ele faz – não é? Fabuloso mesmo! Nosso adorável Príncipe é “franco” – não é tão corajoso! Cada frase é bem trabalhada para adoçar uma verdade amarga.

Agora vamos dar uma olhada em algumas dessas “tentativas de aliviar o clima”:

“Mulheres britânicas não sabem cozinhar”

“Todo mundo dizia que devemos ter mais lazer. Agora eles reclamam que estão desempregados ”(durante a recessão de 1981).

“Você é mulher, não é?” (no Quênia, depois de aceitar um presente de uma mulher local).

“Se vocês ficarem aqui por muito mais tempo, ficarão com os olhos arregalados” (para um grupo de estudantes britânicos durante uma visita real à China).

“Você não pode estar aqui há tanto tempo, você não tem barriga” (para um britânico que conheceu na Hungria).

“A maioria de vocês não descende de piratas?” (para um ilhéu rico das Ilhas Cayman).

“Como você mantém os nativos longe da bebida por tempo suficiente para passar no teste?” (para um instrutor de direção escocês).

“Parece que foi instalado por um indiano” (referindo-se a uma caixa de fusíveis antiquada em uma fábrica perto de Edimburgo).

“Vocês ainda jogam lanças?” (pergunta feita a um australiano aborígine durante uma visita).

“A sua família está muito presente esta noite” (depois de olhar para o crachá do empresário Atul Patel em uma recepção no palácio para índios britânicos).

“Como você mantém os nativos longe da bebida por tempo suficiente para passar no teste” (para um instrutor de direção escocês).

“Parece que foi instalado por um indiano” (referindo-se a uma caixa de fusíveis antiquada em uma fábrica perto de Edimburgo).

“Ainda jogando lanças?” (pergunta feita a um australiano aborígine durante uma visita).

Existem outras pérolas ainda mais notáveis que a BBC obviamente não listou. Mas isso deve bastar.

Racismo inestimável

Apesar da tentativa transparente da BBC de branquear, o racismo do príncipe Philip não tem preço, porque é muito natural para ele. Ele não está fingindo. Ele não está tentando ofender ninguém. Ele é ofensivo. Ele é assim – e a longa panóplia de seus preconceitos racistas, sexistas, elitistas, misóginos, privilegiados de classe e desequilibrados é um museu móvel do fanatismo europeu em exibição.

O duque de Edimburgo prestou ao mundo um serviço extraordinário por ser quem ele é, por encenar porções generosas de sua disposição fanática e está se aposentando feliz por ter catalogado todo ou pelo menos a maior parte de seu inventário inestimável para a posteridade ler e aprender.

Nosso amado duque de Edimburgo está felizmente velho. Ele viveu uma vida longa, rica e gratificante – e que viva o resto de seus dias de racismo com a dignidade e a postura que negou aos outros. Seu fanatismo xenofóbico é puro, seu senso de direito de classe não diluído, desimpedido, sem censura, livre de qualquer indício de inibições burguesas. Ele não pretende ser ofensivo. Ele simplesmente é. Ele é uma personificação ambulante de todas as camadas de lava do racismo europeu resumidas dentro de uma cabeça real.

Hoje, as pessoas da classe privilegiada aprenderam a camuflar seu racismo em códigos variados e eufemismo burguês complicado. O tipo de intolerância que o príncipe Philip exala e encena agora é considerado rude e vulgar, antiquado e antiquado, considerado classista e direcionado às camadas sociais mais baixas. A preciosa vantagem do príncipe Philip é que ele é um membro da realeza do coração da aristocracia britânica (e europeia). Ele conta a história como achar melhor.

O Príncipe é o repositório de todo o passado colonial e de todos os privilégios de classe do presente. Seus comentários racistas não devem ser pintados de branco ou camuflados. Eles precisam ser apropriadamente, precisamente e literalmente catalogados na Biblioteca Britânica e disponibilizados para futuras gerações de estudiosos e pensadores críticos, antropólogos do primeiro plano racista do imperialismo europeu para uma análise cuidadosa e detalhada. Eles são a insígnia de toda uma semiologia do racismo colonial em dicção aristocrática desenvolvida. Do racismo desenfreado agora dominante em Israel à perniciosa xenofobia evidente na América de Trump, está tudo lá: enraizado nesses palavrões desequilibrados no inglês britânico polido e aristocrático.

As expressões do racismo do Príncipe Philip não são “gafes”, como a BBC e outros veículos britânicos envergonhados por sua vulgaridade as classificam – embora se possa ver por que a BBC está se apressando em denominá-las como tal e varrê-las rapidamente para baixo do tapete proverbial. Para o mundo em geral, no entanto, no extremo receptor do colonialismo racista britânico e europeu, essas “gafes” são, na verdade, relíquias inestimáveis de uma época agora profundamente camuflada sob eufemismos liberais e de aparência adorável. Como resultado, precisamos tratá-los como os arqueólogos tratam qualquer outra relíquia e fragmento que encontrem. Com base em tais vestígios, eles reconstroem épocas passadas e as verdades esquecidas que revelam e ocultam ao mesmo tempo.

A consciência culpada de um império decadente

O tipo de racismo que o príncipe Philip exala lembra o próprio espírito do imperialismo britânico e de outros imperialismos europeus em seu apogeu. Foi assim que os britânicos pensaram quando governaram a Índia, os franceses quando governaram a Argélia, os italianos quando conquistaram a Líbia, os belgas quando possuíam o Congo.

O Príncipe Philip é uma peça de museu – um sujeito vivo, respirando, móvel, alegre, bom, sorridente, bonito, charmoso bisavô que caminha alegremente, profere obscenidades enquanto sua comitiva tenta encobrir suas “indiscrições”. Mas essas não são “indiscrições” ou “gafes”. Ele significa o que ele diz e ele diz o que ele quer dizer. Ele é a memória viva de toda uma história de arrogância imperial agora sendo ativamente reprimida para oferecer um caráter mais liberal, tolerante e cosmopolita aos britânicos e, por extensão, “ao europeu”.

O príncipe Philip para a aristocracia europeia é o que Donald Trump representa para a democracia liberal americana: uma vergonha – os homens que exibem a verdade feia sob o verniz fino de sua etiqueta burguesa. O provincianismo racista do Príncipe Philip e de Donald Trump é irresistivelmente charmoso para seus admiradores e embaraçoso para seus detratores, mas identicamente revelador para o mundo em geral. Seu racismo é tão contrário à “tolerância” liberal recentemente fabricada que eles não sabem onde escondê-lo.

Pense na palavra, no conceito, na própria ideia de “tolerância” de que a democracia liberal tanto se orgulha. O que significa ser “tolerante?”

De ‘Carta sobre a Tolerância’ de John Locke (1689) ao ‘Tratado de Tolerância’ de Voltaire (1763), dois importantes filósofos europeus argumentaram contra o fanatismo e o fanatismo religioso ou político. Mas hoje a “tolerância” liberal equivale a uma convicção fanática sobre as próprias crenças mal disfarçadas sob o verniz de “tolerar”, ou seja, tolerar as crenças e práticas equivocadas de outras pessoas.

Ser tolerante hoje significa que estamos convencidos da superioridade de nossas próprias crenças, mas pela generosidade de nosso espírito e bondade de nosso coração e pela superioridade de nossa civilização que toleramos você, pois não temos escolha. Tanto a superioridade da crença quanto a virtude da tolerância são, portanto, atribuídas à cultura tolerante, em vez de negadas à barbárie assim tolerada.

Até que cheguemos a um ponto em que não “toleramos” uns aos outros, mas de fato vemos a verdade e a beleza do mundo da perspectiva um do outro, Príncipe Philip, abençoe sua alma esplendidamente racista, expõe a hipocrisia da “tolerância liberal” ”. Eu o amo por isso. Ele grita em voz alta o que outros racistas como ele aprenderam a esconder e camuflar o que pensam e projetam como uma atitude civilizada – enquanto carregam seus aviões de combate com bombas para jogarem em pessoas morenas e negras para enviá-los “de volta à Idade da Pedra ”.

Há uma bela barbárie de verdade no racismo do Príncipe Philip, expondo a horrível hipocrisia na própria fundação da “civilização ocidental”.

Folha de S. Paulo: Primeira biografia de Sueli Carneiro narra vida de lutas em prol da mulher negra

Obra de Bianca Santana sobre uma das maiores intelectuais brasileiras ganha data de lançamento

A Companhia das Letras marcou o lançamento da primeira grande biografia de Sueli Carneiro, uma das mais importantes ativistas do movimento de mulheres negras no Brasil. “Continuo Preta” sai daqui a um mês, em 11 de maio.

Escrita pela jornalista Bianca Santana, a obra mostra como a vida da intelectual, que é doutora em educação pela Universidade de São Paulo e fundadora do Geledés, o Instituto da Mulher Negra, se confunde com a história da luta contra o racismo e o machismo estrutural no país desde, pelo menos, os anos 1970.

Santana conta que, se dependesse de Carneiro, o livro seria todo sobre o ativismo político e a produção intelectual da época “e não falaria nada sobre ela”. “Além de não ter vaidade, a Sueli preza muito por dizer que tudo é coletivo, que mudanças só acontecem de forma coletiva, e que uma visão personalista reforçaria uma perspectiva neoliberal que não nos interessa.”

Em tom de brincadeira, Carneiro definia sua vida à biógrafa da seguinte forma —“entre uma luta e outra, eu comia um pouco, bebia um pouco...”. Mas prevaleceu a ideia de que narrar a própria existência é construir a memória e, conforme argumenta Santana, um meio de combater o racismo.

Afinal, a biógrafa acabou gravando mais de 160 horas de depoimento de Carneiro e ouviu companheiros e familiares da ativista para desenterrar histórias que ela insistia em guardar —como de quando passou anos abrigando um casal que fugia clandestinamente da ditadura.

RENASCIMENTO NEGRO

E a editora Escureceu, criada em novembro passado com projetos de financiamento coletivo para resgatar clássicos de autores negros, já tem confirmados seus dois primeiros lançamentos. Em maio, sai a primeira edição brasileira de “Não Tão Branca”, obra da americana Jessie Redmon Fauset escrita em 1928.

O TRISTE VISIONÁRIO

No mesmo mês, sai uma edição especial de “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto, com capa dura e textos de apoio da crítica Fernanda Silva e Sousa, doutoranda em teoria literária e literatura na Universidade de São Paulo. Ao longo deste ano, a editora planeja ainda uma antologia de fábulas e lendas africanas e outras traduções do movimento conhecido como “Renascimento do Harlem”, do qual Jessie Fauset faz parte.

Dodô Azevedo: Quando todos os seres humanos do planeta eram negros

Por algumas décadas, a ciência ocidental debruçou-se sobre um falso mistério: quais eram as características físicas dos antepassados de todos nós.

Mistério falso porque já sabe-se há mais de 150 anos, que o homo sapiens evoluiu apenas em um continente. A África.

Há 200 mil anos atrás, nascia o que chamamos de ser humano.

Nasceu negro, e com cabelo como o do professor João, do BBB 21.

E assim permaneceu por mais de 100 mil anos, quando os primeiros seres humanos resolveram migrar da África para outros continentes.

Ao migrarem para lugares mais frios, com pouca incidência de sol, suas peles e cabelos e olhos foram tornando-se claros.

Nascia, cerca de 50 mil anos atrás, o homem-não-negro. Colocava-se um ponto final em um período de 150 mil anos, onde só haviam homens negros e mulheres negras sobre a Terra.

Mas o que se sabe destes 150 mil anos? Como era o mundo quando nele só havia gente preta?

Uma coisa é certa: os seres humanos pretos não eram chamados de negros. Por questão de lógica. Se no mundo só haviam negros, então pra que nomear essa característica?

Toda a água é molhada. Nem por isso, a chamamos de “água molhada”. Chamamos de “água”.

Outra descoberta da ciência ocidental é que foram os seres humanos negros que criaram a escrita, a agricultura, a matemática, o dinheiro, a filosofia, as línguas, a arte, as primeiras cidades, os primeiros exércitos, os primeiros impérios, as primeiras religiões.

E porque não aprendemos isso na escola?

A esfinge de Guizé, que todos nós conhecemos na escola como a maior estátua monolítica do mundo, feita há 2.500 anos atrás, localizada onde hoje é o Egito, tem quatro patas, uma cabeça e nenhum nariz. Vê-se que o nariz foi decepado, destruído.

Era um nariz negróide, de traços grossos, característica de pessoas pretas.

Uma da mais populares versões para o sumiço do nariz da esfinge é que ele teria sido destruído pelas tropas de Napoleão, no século 18. É que revelar ao mundo europeu que a mais avançada civilização da história fora composta por seres humanos negros, iria atrapalhar o mercado de escravos sequestrados da África para as colônias mantidas pelos países do velho continente.

Para que seres humanos negros pudessem ser traficados e escravizados sem culpa por parte de europeus e seus descententes, era necessário que pessoas negras fossem vistas como um ser humano inferior. Como mercadorias. Não como criadores de tudo que conhecemos hoje como civilização

E é assim, para atender demandas do mercado, que o racismo existe até hoje, e existirá por muito tempo.

A única instância que pode, algum dia, decretar o fim do racismo, é o mercado. Não pode-se contar com os privilegiados por este jogo, porque nunca irão abrir mão do que o mercado os dá, todos os dias.

Até lá, a matriz africana do mundo permanecerá assunto de um livro ou outro, de editoras pequenas, sempre, ou, no máximo, de uma coluna de opinião em um jornal que só fale de assuntos de gente de cor preta.

Gente que por 150 mil anos foi chamada apenas de… gente.

E que hoje precisa todos os dias explicar que a água é molhada.

Djamila Ribeiro: Lutar contra o racismo é um dever de todos, e o esporte é peça fundamental para isso

Tão importante quanto atletas negros terem acesso a debates raciais é a conscientização de brancos acerca deles

A pedido do Comitê Olímpico do Brasil, desenvolvi junto a Tiago Vinícius André dos Santos, professor de direito antidiscriminatório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando, para atletas da delegação brasileira dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A iniciativa pioneira do país recebeu apoio do Unicef e será traduzido para outros idiomas e trabalhado em delegações de outros países.

Na produção do curso, que tomou meses de mim e do meu querido parceiro, também coordenador pedagógico da plataforma Feminismos Plurais, um espaço virtual de debate e ensino antirracista, tomamos contato com trajetórias negras invisibilizadas na história.

Então, iniciamos o curso com um pedido de bênção aos mais velhos na pessoa de Melânia Luz, do São Paulo, primeira mulher negra brasileira na delegação de uma Olimpíada, na edição de Londres de 1948.

Melânia foi pioneira em muitos sentidos. Também se destacou por seu envolvimento com as lutas negras ao longo de sua carreira e até a sua morte, aos 88 anos, em 2016. Era uma mulher devota a Nanã, orixá sábia e a mais velha.

Também foi a oportunidade de conhecer Irenice Rodrigues, do Fluminense, que era tão excepcional nos 800 metros que, mesmo que a modalidade fosse proibida às mulheres pela ditadura, competia internacionalmente.

Denunciou a discriminação de gênero, de raça e liderou movimentos grevistas. O Brasil tinha e tem onças pretas nas pistas, nas águas e nas quadras.

Nas Olimpíadas de 1968, no México, Nelson Prudêncio ganhou a prata no salto triplo e quebrou o recorde mundial. Prudêncio graduou-se em educação física pela Federal de São Carlos, obteve o título de mestrado na Universidade de São Paulo e de doutorado na Universidade Estadual de Campinas.

Os atletas negros e negras lutaram muito pelo direito de existir e empoderar sua comunidade, e a universidade foi e é um palco importante dessa disputa.

Entendo que é necessária a expansão das políticas de acesso a esses locais, pois inspirações não faltam. Outro exemplo é o de Aida dos Santos, quarto lugar na Olimpíada de Tóquio, em 1964, mesmo sem apoio financeiro.

Foi professora por muitos anos da Universidade Federal Fluminense, onde fundou um instituto em que crianças tinham aulas de esportes e também reforço escolar gratuito.

No passado recente, cada vez mais atletas têm se engajado na luta antirracista. Diogo Silva, do taekwondo, primeiro medalhista de ouro do Pan-Americano do Rio de Janeiro, que mantém um blog fundamental sobre o tema; Janeth Arcain, histórica jogadora de basquete; Daiane dos Santos, da ginástica que tanto nos orgulha; Damiris Dantas, jogadora de basquete que tem brilhado nas quadras; Formiga, jogadora de futebol com mais jogos pela seleção; Raissa Rocha, atleta paraolímpica de lançamento de dardo, entre tantos.

Trabalhar com saberes antirracistas e convites a uma prática transformadora em um espaço de tanta potência na sociedade deve, sem dúvidas, ser aproveitado.

Parabenizo o COB pela iniciativa e pela idealização de um projeto vanguardista. Fico muito feliz de poder ser parte disso, entendendo os variados impactos positivos na conscientização de atletas que ainda não tiveram a oportunidade de se dedicar de maneira mais aprofundada ao tema, bem como empoderar aquelas e aqueles que vêm lutando pela pluralidade no esporte.

A luta contra o racismo é constante, já que o sistema se atualiza como forma de resistir a mudanças. Contra essa estrutura, que independe de nossa vontade, temos pessoas engajadas na busca de igualdade racial. Foi o grupo social branco que criou o racismo, sistema que o privilegia. É fundamental que pessoas brancas se engajem e o combatam.

Tão importante quanto atletas negras e negros terem acesso a debates raciais críticos é a conscientização de atletas brancas e brancos acerca deles. Estes devem estudar e descolonizar seus olhares e práticas.

Também trabalhamos no curso ações antirracistas, práticas que o COB, as confederações e demais envolvidos no esporte podem adotar para combater a estrutura racial.

A inclusão de pessoas negras em cargos diretivos e técnicos, o apoio a atletas negras e negros para que se desenvolvam e permaneçam no esporte e trabalhos de conscientização como esse curso são algumas medidas possíveis. Lutar contra o racismo é um dever de todas as pessoas, e o esporte é um meio fundamental para isso.

*Djamila Ribeiro é mestre em filosofia política pela Unifesp e coordenadora da coleção de livros Feminismos Plurais.

O Estado de Minas: 'A compreensão do racismo foi tirada da gente', diz a escritora Ijeoma Oluo

Ijeoma Oluo afirma que conquistar espaço na internet é fundamental para a luta antirracista

Nahima Maciel, Correio Braziliense

Quando começou a escrever “Então você quer conversar sobre raça”, Ijeoma Oluo tinha em mente o leitor americano. Filha de nigeriano com americana branca, premiada com o Humanist Feminist Award em 2017 e autora de colunas no “The Guardian”, “Washington Post” e na “New York Magazine”, ela queria produzir um livro capaz de conversar didaticamente com as pessoas sobre questões relativas à raça, mas sem deixar de ser contundente.

A autora norte-americana desejava, sobretudo, que seu livro fosse acessível a muitas pessoas. “Comecei a escrever porque queria encontrar um livro sobre o tema racial que ativistas, escolas e faculdades pudessem usar. Não havia um livro assim. Queria preencher essa lacuna com um livro que realmente ajudasse a entender as questões de raça e racismo, que ajudasse a resolver problemas reais do dia a dia”, conta.

“Então você quer conversar sobre raça”, que acabou na lista de mais vendidos do “The New York Times”, está entre as obras fundamentais na abordagem do racismo e de como ele se projeta sobre a sociedade. Misoginia, justiça social, desigualdade e feminismo, temas sempre presentes nos artigos de Ijeoma Oluo, também permeiam o livro.(foto: Jean-Baptiste Debret/reprodução)

'Não é possível dissociar a escravidão do sistema econômico, político e cultural baseado em um racismo violento. Para manter esses sistemas funcionando, em vez de refazê-los, fomos ensinados que o racismo não está no sistema, que o racismo se foi com o fim da escravidão'

Partindo de situações corriqueiras, muitas vezes com exemplos pautados em experiências próprias ou de pessoas próximas, a autora aprofunda a discussão sobre racismo estrutural, interseccionalidade, diferenças de gênero, ações afirmativas, apropriação cultural e violência policial.

Estimular ações concretas e influenciar a maneira como as pessoas pensam e agem é um dos maiores objetivos de Ijeoma. “O livro desmitifica um monte de coisas, tornando menos difícil e assustador falar de temas relacionados a raça e racismo”, acredita.

Para a autora, que cresceu em ambiente de relativa pobreza e de valorização da educação formal e do conhecimento, um dos pontos deixados de lado quando se discute o racismo é a efetivação de ações concretas para combater o problema.

“Achamos que se nos entendermos melhor, isso vai magicamente consertar o racismo”, diz. “Mas o racismo precisa de ação, de uma solução ativa. Se você não tiver conversas com foco em ações que podem ser realizadas, então não será uma conversa efetiva. Quando pensamos em como o racismo impacta a vida das pessoas, falamos de salário, saúde, bem-estar e coisas precisam de ação”, adverte a autora.

O conteúdo do livro não visa transformar racistas em antirracistas, mas apontar como o racismo sutil e contínuo pode ser violento e destrutivo. “Não existe um país no mundo, mesmo aqueles de maioria negra, que não tenha sido tocado pela supremacia branca. Enquanto pudermos reconhecer isso e construir redes de solidariedade em uma economia globalizada e numa cultura global, podemos trabalhar juntos para dar um fim a isso”.

Formada em ciências políticas, Ijeoma Oluo trabalhou em empresas e instituições antes de começar a viver da escrita. Além de “Então você quer conversar sobre raça”, publicado no Brasil pela editora Best Seller, lançou “Mediocre: the dangerous legacy of white male America” (“Mediocridade: o legado perigoso da América branca masculina”, em tradução livre) e “The badass feminist coloring book” (“O livro de colorir das fodonas feministas”), livro de colorir que reúne importantes feministas negras.

“ENTÃO VOCÊ QUER CONVERSAR SOBRE RAÇA”

De Ijeoma Oluo

Seu livro se tornou best-seller e ocupa a lacuna que, nos últimos 10 anos, tem sido preenchida por novas vozes do feminismo negro. O que mudou na última década em relação a esse ativismo?

Quando penso sobre os últimos 10 anos, se melhoramos, diria que, às vezes, avançamos um pouco socialmente, mas institucionalmente, não. Sistemicamente, não. A maneira como pessoas negras e pessoas de cor transitam por nossa sociedade permanece a mesma, sem mudanças. Se falarmos sobre salário, saúde e promoções, quase nada mudou. Infelizmente. Mas a maneira como falamos sobre raça e racismo está mudando parcialmente, porque a internet quebrou várias barreiras e permitiu que escritores negros escrevessem sobre suas experiências. Esse tipo de meio democratiza a fala e estamos falando disso de forma diferente, somos todos parte desse esforço. Mas não acho que isso tenha se traduzido em mudanças sistêmicas.(foto: Roberto Schmidt/AFP)

Quais são as mudanças mais relevantes na discussão sobre racismo desde que a internet se tornou um espaço público de discussão?

A internet é vital, precisamos encará-la como se fosse vida real, porque ela é cada vez mais importante não só para o trabalho antirracista, mas para o racismo. Temos uma espécie de oposição de forças que encontra força na internet. O antirracismo cresce na internet, mas a atividade de brancos supremacistas racistas também, eles conseguem recrutar e espalhar suas propagandas. Por isso é um espaço no qual precisamos prestar atenção. O que vimos no Capitólio em 6 de janeiro (invasão do Congresso por aliados de Donald Trump, com cinco mortos) começou na internet e acabou se tornando uma insurreição real, na vida real. Então precisamos ficar atentos ao fato de que a internet não existe apenas como espaço virtual, ela é muito importante e impacta o que ocorre na vida real.

Por que é tão difícil para países que tiveram economias baseadas na escravidão durante tanto tempo compreender o racismo estrutural?

A razão é deliberada. Não é uma incapacidade de entender, é que a compreensão do racismo foi deliberadamente tirada da gente. Quando você tem uma história de escravidão, sociedades onde pessoas eram vendidas e compradas, você tem um sistema econômico construído em torno de um violento racismo. Não é possível dissociar a escravidão do sistema econômico, político e cultural baseado em um racismo violento. Para manter esses sistemas funcionando, em vez de refazê-los, fomos ensinados que o racismo não está no sistema, que o racismo se foi com o fim da escravidão. Mas as pessoas que faziam dinheiro com a exploração de populações de cor, em especial os corpos indígenas e negros, ainda têm o poder e constroem sistemas que asseguram que tenham lucros. Nós somos as pessoas exploradas para que eles tenham lucro. Mas se você disser que isso acabou com o fim da escravidão, então você não tem que desistir desse poder e reestruturar o sistema. Na escola, somos ensinados que não houve racismo na maneira como se deu a transição da escravidão para o nosso sistema atual, nosso sistema econômico, agrícola. É muito deliberado. Espero que as pessoas entendam que não quer dizer que elas não são espertas se não entendem, e sim que nosso sistema educacional foi desenhado para abrigar essas ideias.(foto: Mauro Pimentel/AFP - 21/6/18)

O Brasil é um país que acredita no mito da democracia racial. Por sermos muito misturados, às custas da violência do estupro durante a escravidão e por acreditarmos que o brasileiro tem natureza pacífica, o que tem se mostrado cada vez menos real, acreditamos também que não há racismo no país. Que conselhos você daria para quem perpetua esse mito?

Uma coisa importante é sempre olhar e categorizar quem tem sido beneficiado pela escravidão. Porque é claro que, no Brasil, as pessoas não foram beneficiadas igualitariamente. Você tem uma população dividida por cor e gênero que não foi beneficiada. Quem cresceu e se enriqueceu e quem não? É preciso quantificar. Uma das coisas que levam as pessoas a dizerem que não existe racismo é que, na verdade, não quantificamos. Mas tudo pode ser medido. Podemos medir quem vive em periferias pobres? Quem tem falta de serviços públicos? Quem mais provavelmente irá para a prisão? É muito importante quantificar isso, olhar para a história e se perguntar por que e como o sistema perpetuou isso. Temos que fazer isso, mas também escutar e entender que se é algo de que não ouço falar, é provável que seja porque as pessoas da minha comunidade não são impactadas por isso, e esse é um sintoma de racismo. Podemos olhar os números no Brasil e em outros lugares, há a estratificação da população: algumas pessoas estão muito bem, outras não. Boa parte disso tem base racial. Se você mora no Brasil e não consegue ver, significa que você é parte de um substrato social que não sofre com isso. Aí você tem de fazer o seu trabalho, tentar entender e se perguntar: quem não estou ouvindo? Porque a verdade é que as pessoas pobres no Brasil, as oprimidas e exploradas, estão falando sobre o que acontece com elas, mas são caladas o máximo possível. Eu diria: procure, ajude essas vozes a serem ouvidas.

Deives Rezende Filho: Não adianta só chamar para a festa, tem que tirar para dançar

Não haverá mudança real sem perfis diversos ocupando os cargos de liderança

A frase do título deste artigo é inspirada em uma tradução livre de uma fala de Verna Myers, vice-presidente de Inclusão da Netflix. Eu costumo usá-la quando vou falar sobre a diferença entre diversidade e inclusão. Gosto de usar a seguinte metáfora para explicar meu pensamento: não adianta convidar para a festa e não chamar para dançar. E, mais do que isso, como eu e uma amiga, grande consultora e parceira profissional, costumamos dizer: se o outro não souber a dança, deve-se ensinar. Se não for assim, o baile nunca será de todos, sempre alguns vão se divertir enquanto os outros só observam.

A realidade tem mudado aos poucos, é verdade, mas muitas vezes ainda me vejo em uma reunião em que são anunciados dados sobre o aumento da presença de negros, PCDs (pessoas com deficiências), mulheres e LGBTQI+ na empresa, mas ao redor, na sala, só vejo os homens brancos. Por quê?

Quando falo sobre convidar para a dança, é sobre buscar ativamente indivíduos diversos para ocupar diferentes cargos dentro da empresa e promover programas de mentoria que incluam essas pessoas até que se sintam confiantes e confortáveis não só para acompanhar os passos mas também criar coreografias e seus corpos de baile.

Diversidade e inclusão ainda são vistas por boa parte do mercado como uma etapa burocrática a ser seguida e que não influenciam de verdade no negócio. Mas essa realidade vem mudando muito rapidamente nos últimos tempos. Investimentos são ou deixam de ser feitos baseados em como a empresa age socialmente.

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) aponta que diversidade e inclusão serão dois dos temas mais debatidos entre as lideranças empresariais em 2021. Das 204 empresas respondentes, 58% disseram que já fazem esse tipo de comunicação internamente. Das que ainda não o fazem, 32% afirmaram ser provável ou muito provável que comecem a fazê-lo ainda neste ano.

É inegável que o caminho a ser percorrido ainda é muito longo, mas conquistas consideráveis já foram feitas e elas devem ser celebradas. A rede social profissional LinkedIn identificou que perfis com o cargo de diretor de diversidade e inclusão cresceram 107% nos últimos cinco anos. Por outro lado, uma pesquisa global de Diversidade e Inclusão, feita pela consultoria PwC, aponta que 30% das 3 mil companhias analisadas em 40 países ainda não têm um líder de Diversidade e Inclusão.

A diversidade é o primeiro passo, mas a palavra-chave é, definitivamente, inclusão. As organizações têm que ter uma estrutura para acolher a diversidade ou então estaremos cumprindo metas sem sentido. Sem mentoração e perfis diversos ocupando cargos de liderança não conseguiremos efetivamente gerar e por consequência enxergar uma mudança real nas empresas e na sociedade.

Enquanto isso, a pressão das comunidades que cercam essas organizações cresce, pois há um interesse e uma cobrança sobre a necessidade de posicionamentos acerca de posturas mais contundentes sobre racismo, homofobia, equidade de gênero, um olhar sobre os grupos mais maduros e crescimento sustentável.

Esses parecem, cada vez mais, serem fatores inexoráveis a um futuro pacifico e sustentável dentro e fora do mercado. As organizações que olharem e cuidarem disso agora sairão na frente; as que ainda ignoram, terão que gerir crises inevitáveis e serão forçadas em algum momento a aceitar o fato de que uma sociedade mais diversa exige marcas, empresas e instituições cada vez mais diversas, inclusivas e flexíveis.

*Deives Rezende Filho é fundador da Condurú Consultoria, é especialista em temas de governança ética, ética empresarial, conflitos no ambiente de trabalho, protagonismo do negro e inclusão racial

Michael França: O que a decadência do Brasil tem em comum com a do futebol?

Para um país que sonhava com a série A das economias, a série B já é uma dura realidade

Final da Copa de 2002, 33 minutos do segundo tempo, Ronaldo Nazário, também conhecido como “Fenômeno”, marca o seu segundo gol sobre o badalado goleiro alemão. A vitória está selada. O Brasil consolida seu domínio no esporte mais popular do planeta e se torna pentacampeão mundial.

Ao mesmo tempo, atletas brasileiros como Kaká, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo figuram regularmente entre os melhores do mundo. Para muitos, a seleção brasileira é considerada um orgulho nacional e o time a ser batido.

O tempo passa, o futebol evolui, e o Brasil fica para trás. Clubes ao redor do mundo passam por um profundo processo de profissionalização da gestão, modernização estrutural e altos investimentos na formação de jogadores.

Enquanto isso, no Brasil, quem dão as cartas são os cartolas. Muitos desses, além da incapacidade de gerar valor para o futebol nacional, se tornam especialistas em aumentar os seus patrimônios.

Regularmente, apostam em jogadores mais velhos em detrimento da juventude. Com a falta de transparência nos gastos, aumentam o endividamento dos seus clubes sem investir na melhoria da infraestrutura. A gestão ineficiente leva grandes clubes ao rebaixamento.

A limitação administrativa não fica somente nos clubes, mas perpassa todas as entidades ligadas ao futebol. Na falta de preparo, sempre vence o discurso barato.

Tudo tem custo, mas também benefício potencial. Essa afirmação, embora aparentemente trivial, parece não ser bem compreendida por muitos brasileiros. A Copa do Mundo de 2014 é simbólica nesse sentido.

Fora de campo, em um país com graves problemas sociais, a escolha é usar dinheiro público para construir estádios superfaturados para sediar o evento.

Dentro das quatros linhas, nas semifinais, a Alemanha dá uma aula de como a boa gestão pode impactar o futebol. Nesse contexto, as péssimas escolhas da sociedade brasileira ficam visíveis também dentro de campo.

Porém, isso não é suficiente para mudar a mentalidade dos brasileiros. Chega o intenso verão carioca de 2019 e, com ele, dez jovens jogadores morrem, queimados, em um incêndio enquanto dormem em contêineres no alojamento do centro de treinamento do Flamengo. Clube que tem obtido no período recente expressivos retornos financeiros com a venda de jovens revelações.

Em muitos aspectos, o futebol é uma caricatura especial da sociedade brasileira. Talvez uma das características mais marcantes seja a falta de apreço pelas futuras gerações.

Assim como no futebol, o desprezo do país com a formação dos seus cidadãos é evidenciado regularmente nas escolhas sociais. A pandemia ajuda a ilustrar isto: bares abertos e escolas fechadas. Com isso, Brasil se tornou um dos países em que as crianças passaram mais tempo sem aulas presenciais.

O descompasso fica ainda mais claro quando se olha para as transferências públicas entre os grupos etários. Laura Muller Machado e Ricardo Paes de Barros chamam a atenção para isso e destacam um estudo da Cepal de 2014 que aponta que os idosos recebem cerca de seis vezes mais gasto público do que a juventude (“O legado de uma pandemia”, 2021).

A exclusão de talentos é outra caricatura nacional interessante. Curiosamente, os negros são bons só dentro de campo e, fora dele, o mundo do futebol é dominado pelos homens brancos.

Nesse cenário, a falta de uma gestão eficiente voltada para formação e a promoção de talentos afeta a produtividade da economia e, consequentemente, a competitividade.

Assim, para um país que sonhava jogar em grande estilo na série A das economias globais, a série B já é uma dura realidade. E, no ritmo que a deterioração está acontecendo, a série C não está distante.

O texto é uma homenagem à música “Brasil”, de Cazuza, George Israel e Nilo Romero.

*Michael França é doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo; foi pesquisador visitante na Universidade Columbia e é pesquisador do Insper.

Patrícia Villela Marino: Prazer, eu sou o pessoal dos Direitos Humanos (e por que todos nós deveríamos ser)

Falas como a de Xuxa, sobre testes em pessoas privadas de liberdade, são comuns e perpetuam retrato de um Brasil eternamente atrasado

Nos últimos dias, as redes sociais e manchetes de inúmeros veículos foram movimentadas pela fala controversa —para dizer o mínimo— de uma das maiores figuras públicas do país: Maria das Graças “Xuxa” Meneghel.

Em uma live no perfil da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a apresentadora se mostrou favorável à ideia de que testes de remédios e vacinas sejam feitos em pessoas privadas de liberdade, em vez de animais.

“Acho que pelo menos serviriam para alguma coisa antes de morrer, para ajudar a salvar vidas com remédios e com tudo. Aí vem o pessoal dos Direitos Humanos dizer que não podem ser usados”, afirmou.

Minha cara Xuxa, é com todo o respeito do mundo que te digo: eu sou “o pessoal dos Direitos Humanos”. E acredito piamente que eles existem para nos separar, enquanto espécie, da barbárie.

Já contamos com desigualdades suficientes, responsáveis por genocídios, fome, miséria, racismo, misoginia, LGBTfobia e violências nas suas mais diversas tipificações para minimizarmos, do alto de nosso privilégio socioeconômico, a necessidade de legislações que garantam, ao menos em tese, a dignidade da vida humana.

Pessoas como eu e você não são ensinadas a se preocuparem com tais garantias, afinal, nossas estruturas familiares, condições financeiras, posições nas respectivas áreas de atuação e, principalmente, nossa cor fizeram com que nascêssemos sob sua tutela. Nascemos livres não só por estarmos do lado de fora das grades, mas por gozarmos de nossos direitos de maneira plena.

É simplória a crença de que infrações ao Código Penal são a única forma de se perder a liberdade. Ela não passa de uma ilusão na ausência da garantia de direitos.

A liberdade é um valor fundamental à vida, mas é sua garantia na medida em que rege relações humanas que a materializam e constroem vivências. Sem essa garantia, falamos de liberdade, futilizamos a liberdade e seguimos incapazes de proporcioná-la às populações marginalizadas da sociedade.

Sim, chegamos a este ponto. Sua afirmação, Xuxa, além de ferir o direito à vida, é essencialmente racista.

Isso porque, no Brasil, a população negra é liberta; contudo, ainda está longe de ser livre. A perpetuidade do racismo estrutural do aparato político-burocrático do nosso país e a inexistência de políticas de reparação histórica continuam restringindo oportunidades à boa parte da negritude brasileira.

Essa diferença se mostra em números: dois em cada três presos são negros, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública; 70% da população abaixo da linha da pobreza se identifica como preta ou parda, segundo a Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE (2020); e mais de 75% das vítimas de homicídios são negras, como consta no Atlas da Violência, de 2018.

Não há como negar tais condições díspares de ser e estar. Os negros no Brasil precisam ser e estar libertos e, novamente, reitero: a liberdade depende estritamente da garantia de direitos.

Tanto o Código de Nuremberg, assinado após o fim do genocídio causado pela Segunda Guerra Mundial, quanto a Declaração de Helsinque, promulgada pela Organização Mundial da Saúde em 1964, repudiam terminantemente a experimentação em seres humanos.

Tal sugestão, análoga ao período mais sombrio de nossa história recente, é a última coisa que um país que atravessou anos de escravidão e foi complacente com uma abolição sem reparação de danos precisa.