el pais

Afonso Benites: DEM implode e ameaça levar junto o ensaio para unir centro-direita contra Bolsonaro em 2022

Criticando ACM Neto e a cúpula do partido, Rodrigo Maia e Mandetta devem se desligar da legenda nas próximas semanas. Desintegração é vitória tática para Planalto

Dois anos atrás, o Democratas ocupava o centro do poder no Brasil. Administrava a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tinha ainda três ministérios ―hoje são dois. Parecia ser uma alternativa política de direita capaz de influenciar o jogo da sucessão presidencial. Os últimos movimentos internos da legenda, no entanto, mudaram a rota e causaram uma espécie de implosão interna. A sigla que resolveu, sob a liderança de seu presidente e ex-prefeito de Salvador, Antonio Carlos Magalhães Neto, se aproximar ainda mais do bolsonarismo nas tratativas paro o novo comando do Congresso acabou provocando o rompimento do ensaio de aliança de centro-direita DEM-PSDB-MDB-Cidadania para a sucessão presidencial de 2022. Além disso, duas de suas figuras proeminentes nos últimos anos, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta encaminham suas desfiliações das hostes Democratas para as próximas semanas.

Alguns dos 29 deputados federais e dezenas de deputados estaduais da legenda devem segui-los. De olho nas próximas eleições, Maia e Mandetta começam a viver a temporada de assédio partidário. Ambos querem fazer oposição ao Governo Jair Bolsonaro (sem partido) e já receberam sondagens do PSL, Cidadania e do Podemos. Maia ainda teve convites do MDB e do PSDB, e Mandetta, sondagens. Mais do que debater questões políticas nacionais, tanto um quanto outro estão de olho em suas sobrevivências na política. Nesta equação, questões regionais devem ser levadas em conta.

Mesmo tendo sido convidado pelo presidente do MDB, Baleia Rossi, Rodrigo Maia teria dificuldade de aderir à sigla, já que no Rio de Janeiro a maioria da legenda é alinhada com o presidente Bolsonaro. Em princípio, ele teria o interesse de concorrer à reeleição e talvez tivesse um caminho facilitado pelas outras legendas que pretendem lhe dar espaço e autonomia. Já Mandetta não teria fácil acesso ao PSDB e ao MDB porque esses dois grupos políticos dão sustentação à candidatura da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que pretende disputar o Governo de Mato Grosso do Sul. Se não conseguir se firmar como uma alternativa a Bolsonaro ou a vice em alguma chapa, Mandetta é cotado para concorrer ao Governo sul-mato-grossense.

O deputado já avisou que deixará o DEM e está consultando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a melhor alternativa de fazê-lo, sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Já o ex-ministro Mandetta disse que se reunirá com a cúpula da legenda dentro de duas semanas com o objetivo de chegar a uma decisão.

Rastros da Arena

A principal causa da ruptura de Maia com o partido, que em 2018 lançou sua pré-candidatura ao Planalto, foi a eleição para a cúpula de comando da Câmara na semana passada. Na ocasião, uma articulação encabeçada pelo presidente do Democratas, ACM Neto, resultou no fim do apoio a Baleia Rossi (MDB-SP) e consequente migração para Arthur Lira (PP-AL), o candidato de Jair Bolsonaro que acabou vencendo. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Maia afirmou que ACM Neto, de quem é amigo há 20 anos, “entregou de bandeja” a sua cabeça ao “Palácio do Planalto” e que o partido voltou a ser a extrema direita que deu sustentação à ditadura brasileira entre 1964-1985. Antigo PFL, o DEM surgiu da Arena, o partido dos militares que governaram o país durante o regime autoritário.

Diante da repercussão da entrevista de Maia ao Valor, ACM Neto voltou à artilharia. Emitiu nota dizendo que o deputado tinha a intenção de “se perpetuar no cargo de presidente da Câmara”, que ele “se encastelou no poder”, que o DEM “não tem dono”, que não aderiu ao bolsonarismo e se eximiu de responsabilidade na condução da eleição da Mesa Diretora da Câmara. “A mais grave de todas as falácias de sua narrativa é exatamente a de procurar jogar no colo do Democratas uma conta que não é nossa.”

O governador goiano, Ronaldo Caiado, outra liderança do DEM, também atacou Maia. “Ele faz questão de deixar claro que está saindo do Democratas e colocando seu nome a leilão. A sua entrevista não deve ser considerada pela classe política porque é indicadora de internação hospitalar”, disse em seu Twitter.

O líder do partido na Câmara, Efraim Filho, em nota também saiu em defesa de ACM Neto. “Com o anúncio de sua saída [de Maia] deixa claro que chegou ao fim de um ciclo no partido, e esta decisão ajudará a pacificar o Democratas”.

Ex-deputado e ex-prefeito de Salvador por dois mandatos, ACM Neto tem como objetivo principal disputar o Governo da Bahia. Também tinha como meta garantir a eleição de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à Presidência do Senado. A soma de questões regionais com a ambição nacional, fez com que ele acabasse abandonando o grupo de Maia na Câmara. Suas últimas declarações também afastaram Mandetta, um potencial candidato à Presidência da República pelo DEM. Na última semana, à Folha de S. Paulo, o dirigente do Democratas afirmou que, na eleição de 2022, não descarta estar com quase nenhum dos potenciais presidenciáveis. Nominou Bolsonaro, João Doria (PSDB), Ciro Gomes (PDT), Luciano Huck (sem partido) e o próprio Mandetta. “Só faltou citar o Lula”, disse o ex-ministro.

Alternativas

Presidente do Cidadania, Roberto Freire admite que os diálogos para uma frente de seu partido com o DEM, PSDB e MDB entraram em modo de espera. “A partir do momento que o DEM passou a admitir estar até com o Bolsonaro, as pontes foram rompidas”, disse. Mas isso não impede uma mudança, em médio prazo. “O mesmo cavalo de pau dado pelo DEM agora pode se repetir em 22. Se encontrarmos uma candidatura competitiva, ele pode voltar a integrar nosso grupo”, disse.

Freire admite os diálogos com Mandetta e Maia, mas não sabe quando haverá uma resposta. “Já tivemos conversas com os dois. Mas o timing quem dá é o político, não o partido. Por isso, seguimos conversando”, disse.

Entre membros do PSL consultados pela reportagem, o ingresso de Maia só seria possível caso os deputados bolsonaristas ―que representam cerca de 30 dos 53 parlamentares― deixem a legenda nos próximos meses. Se não for assim, dificilmente ele se vinculará à sigla. No PSDB, o governador de São Paulo, João Doria, fez um convite público a Maia, que também recebeu elogio do presidente de honra da legenda, Fernando Henrique Cardoso. No Podemos a articulação é feita entre alguns dos deputados e senadores, mas não teve um retorno direto da cúpula partidária. Mais do que o ingresso de Maia em qualquer nova legenda, o que contará para o cenário político será o número de lideranças regionais ele conseguirá levar consigo.

El País: O segundo impeachment de Trump - Os argumentos do julgamento de um ex-presidente no Senado

O processo que começa na terça-feira na Câmara Alta se centrará em uma experiência que os senadores viveram de perto: a invasão do Capitólio, que os democratas acusam Trump de ter incitado

Pablo Guimon, El País

Muita coisa foi excepcional na presidência de Donald Trump, mas talvez nada tenha sido tanto quanto o fato de que, já fora da Casa Branca, se tornará nesta terça-feira o primeiro presidente da história a ser julgado duas vezes no Senado por “delitos e falhas graves”. Um mês depois da invasão do Capitólio por uma multidão de seguidores dele, no mesmo plenário onde aqueles amotinados fizeram sua exibição de força, os membros da Câmara Alta assumirão o papel de jurados, aos quais caberá decidir se o agora ex-presidente “incitou à violência contra o Estado”, como defende o artigo do impeachment aprovado pela Câmara de Representantes (deputados).

O julgamento do primeiro impeachment de Trump, que em 5 de fevereiro de 2020 foi absolvido das duas acusações apresentadas (abuso de poder e obstrução do Congresso), baseou-se em provas obtidas ao longo de vários meses de investigação da Câmara Baixa a respeito de um telefonema do presidente a seu homólogo ucraniano, assim como reuniões privadas posteriores. Em contraste com aquela investigação longa e complicada, o segundo impeachment se baseia quase completamente numa experiência que muitos dos senadores-jurados viveram bem de perto. “Incitada pelo presidente, uma multidão irrompeu no Capitólio, feriu o pessoal das forças de segurança, ameaçou a membros do Congresso e o vice-presidente, interferiu no dever constitucional solene da sessão conjunta [das duas câmaras do Congresso] de certificar o resultado eleitoral e realizou atos violentos, letais, destrutivos e sediciosos”, diz o texto do impeachment.

Os congressistas democratas, assim como alguns republicanos, acreditam que Trump incitou à insurreição e deve pagar por isso, se não com a destituição de um cargo que já não ocupa mais, pelo menos com o estigma da solene reprimenda e, dependendo de uma votação posterior após o eventual veredicto de culpa, com a proibição de voltar a disputar a presidência. Em 13 de janeiro, a Câmara de Representantes aprovou o segundo impeachment de Trump pela acusação única de “incitação à insurreição”. Em 25 de janeiro, remeteu a imputação à Câmara Alta, o que ativa a segunda parte do processo: o julgamento no Senado, que começa nesta terça-feira.

A peça acusatória enviada pela Câmara de Representantes ao Senado constrói seu argumento em um texto breve (82 linhas). Primeiro, menciona que, “nos meses prévios” à invasão, o presidente “repetidamente fez afirmações falsas assegurando que os resultados das eleições foram produto de uma fraude generalizada e não deveriam ser aceitos pelo povo norte-americano nem certificados pelas autoridades”. Em segundo lugar, argumenta que Trump “deliberadamente realizou declarações que estimularam a ―e previsivelmente resultaram na― ação iminente e ilegal no Capitólio”. Por último, os congressistas recordam que Trump efetuou ações concretas para tentar reverter sua derrota. Mencionam expressamente o telefonema ao secretário de Estado da Geórgia no qual pedia que encontrasse os votos suficientes para proclamá-lo vencedor.

Assim, os fatos a serem julgados no Senado se centrarão em boa medida na tarde de 6 de janeiro, mas abrangerão também os 77 dias anteriores, desde que o presidente Donald Trump perdeu a reeleição por uma margem de mais de sete milhões de votos populares e 74 delegados no Colégio Eleitoral. Trump não admitiu sua derrota e passou os dois meses seguintes difundindo teorias conspiratórias sobre fraude eleitoral. Entre 3 de novembro, dia das eleições, e em 6 de janeiro, data em que seus seguidores atacaram o Capitólio, o ainda presidente e sua equipe interpuseram 62 ações perante os tribunais para tratar de invalidar o voto nos Estados onde perdeu. Fracassaram todos os casos, menos um, em que um tribunal da Pensilvânia aceitou reduzir para três dias o prazo dado aos votantes para corrigir erros formais em seus votos ―algo sem repercussão alguma no resultado final.

Em 6 de janeiro ocorreu em Washington uma manifestação com o lema “Detenhamos o roubo”. Trump convidou os manifestantes ―muitos deles armados― a se reunirem em frente à Casa Branca e, sobre um palanque, lhes dedicou um discurso de quase duas horas no qual os incitou a marchar até o Capitólio, prometendo que ele mesmo iria junto. As palavras de Trump naquele final de manhã serão cruciais no julgamento. “Vamos ter alguém aqui dentro [da Casa Branca] que não deveria estar aqui, e nosso país será destruído”, disse-lhes. “Vocês precisam lutar como o demônio, se não lutarem como o demônio não terão mais um país”; “nunca recuperarão o país sendo fracos”; “não vamos engolir mais, deteremos o roubo”; “vamos partir pela avenida Pennsilvanya e vamos ao Capitólio”.

Parte da multidão encarou essa arenga de maneira literal e, assim que o discurso terminou, começou a se dirigir à sede do Congresso. Venceu a resistência da pouco preparada polícia do Capitólio e invadiu o edifício. Uma vez lá dentro, alguns se dedicaram a vandalizar e a tirar selfies, outros procuraram o vice-presidente, Mike Pence, e membros destacados do Congresso, todos eles citados pelo presidente, para tentar convencê-los a declarar Trump como ganhador numa eleição que ele perdeu. Cinco pessoas morreram, inclusive um agente da polícia do Capitólio, golpeado com um extintor.

Além do ocorrido no interior do Capitólio, provavelmente virá à tona no julgamento o que acontecia ao mesmo tempo na outra ponta da avenida Pennsilvanya. Na Casa Branca, o presidente Trump via tudo ao vivo pela televisão, sem fazer nada para deter o ataque. Acusam-no de rejeitar os apelos de mobilizar a Guarda Nacional. Finalmente, enquanto os invasores estavam no edifício, ele divulgou um vídeo em que insistia nas acusações de fraude eleitoral e dizia aos assaltantes: “Amo vocês, mas é hora de irem embora”. Tudo isso leva os chamados gestores do impeachment, os membros da Câmara Baixa designados para atuarem como promotoria no julgamento do Senado, a concluir que Trump é “responsável de maneira singular” pelos fatos de 6 de janeiro. Assim estabelecem em seu memorando para o julgamento, que conclui: “Se provocar uma revolta insurrecional contra a sessão conjunta do Congresso após perder uma eleição não é uma transgressão merecedora do impeachment, é difícil imaginar o que poderia ser”.

A defesa, centrada na forma

A defesa de Trump no julgamento prevê centrar-se em boa medida nas “objeções procedimentais”. Argumentará, conforme antecipou um dos advogados à Reuters, que um ex-presidente não pode enfrentar um julgamento de impeachment após deixar o cargo. “Planejamos ganhar o processo graças a um punhado de objeções procedimentais”, disse à Reuters o advogado Bruce Castor, que considera o julgamento “inconstitucional”. A linha de defesa se ajusta ao parecer expresso pelos senadores republicanos, que esmagadoramente consideram que a Câmara Alta carece de competências para julgar Trump após deixar a presidência. Para que seja declarado culpado, seria necessária uma maioria qualificada de 67 dos 100 votos da Câmara. Esta se encontra dividida em 50/50, de modo que seriam necessários os votos de 17 senadores republicanos para condenar Trump.

Arquivo S: Há 130 anos, primeira Constituinte da República teve queixas da Igreja e ausência do povo

Depois da Proclamação da República, o Brasil só voltaria à plena legalidade em 24 de fevereiro de 1891, quando os senadores e deputados reunidos longe da cidade entregaram ao país a sua Carta republicana

Ricardo Westin, Agência Senado

Em 18 de novembro de 1889, três dias após a derrubada de D. Pedro II pelos militares, o jornalista republicano Aristides Lobo escreveu, num célebre artigo publicado no jornal Diário Popular, que não houve povo nesse episódio histórico: “O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada [militar]”.

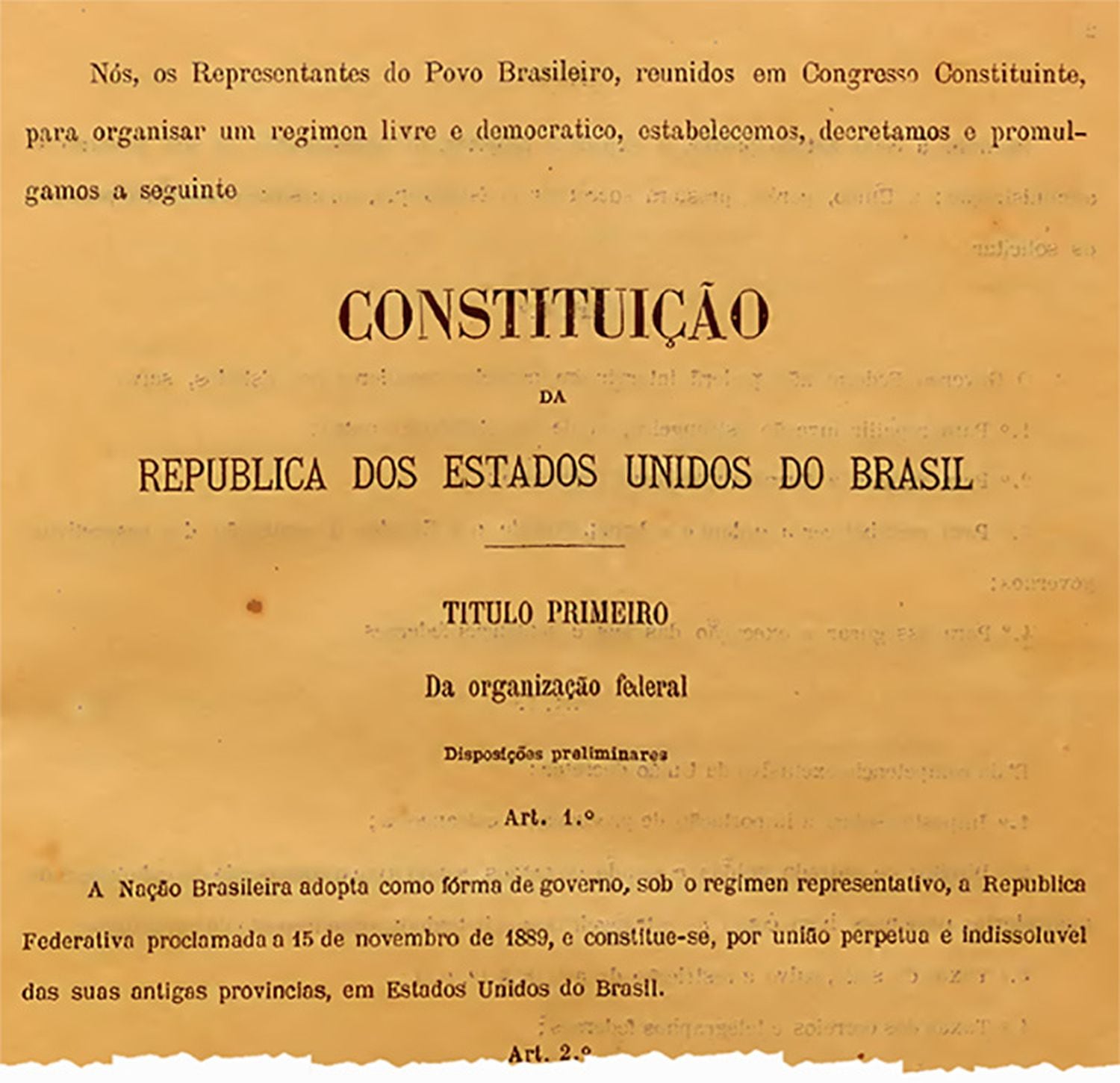

O Brasil passou a ser conduzido pelo governo provisório do marechal Deodoro da Fonseca e só voltaria à plena legalidade em 24 de fevereiro de 1891, um ano e três meses depois da Proclamação da República, quando os senadores e deputados reunidos no Congresso Constituinte entregaram ao país a sua primeira Carta republicana. A promulgação da Constituição de 1891 completa 130 anos neste mês.

Documentos da virada de 1890 para 1891 guardados hoje nos Arquivos do Senado e da Câmara dos Deputados mostram que tampouco houve povo nesse segundo momento decisivo da história nacional, no qual o Congresso Constituinte desenhou os novos contornos institucionais do Brasil.

— Sinto a minha alma partida quando olho para estas galerias e não vejo o elemento que nos deveria cercar, o elemento popular — queixou-se, num discurso, o deputado Aristides Zama (BA).

A feitura da Carta de 1891 foi bem diferente da construção da Carta de 1988, vigente hoje e marcada pela intensa contribuição popular.

No fim do século 19, os constituintes se reuniram no Paço de São Cristóvão, praticamente na zona rural do Rio de Janeiro. Para percorrer os 6 quilômetros entre o Centro e São Cristóvão, as carruagens levavam duas horas e meia.

— O governo não deveria ter cogitado em pôr o Congresso no deserto, impedindo o povo de ver como os seus representante tratam de seus altos interesses — criticou Zama. — Nós devíamos estar trabalhando lá no coração da cidade, de modo que o homem do povo que tivesse uma hora vaga pudesse entrar no Congresso Constituinte Nacional. O povo está daqui afastado. Afastaram-no a distância, a dificuldade, o elevado preço do transporte. Quereis fazer a República e afastais o povo dos lugares em que pode e deve aprender o que é uma democracia?

Para o deputado e pintor Pedro Américo (PE), outro crítico da localização remota do Paço do São Cristóvão, houve segundas intenções nessa escolha:

— Há quem diga que o Congresso reúne-se longe da cidade para evitar as assuadas [vaias] populares.

Reforçava essa hipótese o fato de o Paço de São Cristóvão não dispor da estrutura adequada para abrigar ao mesmo tempo os 205 deputados e os 63 senadores do Congresso Constituinte. O local fora construído como residência. Até D. Pedro II ser expulso do país, em 1889, São Cristóvão havia sido a morada da dinastia de Bragança. Os constituintes reclamavam que o ambiente era um “forno” e que a acústica era péssima, o que lhes exigia “pulmões de ferro” na hora de discursar.

— Se nos mandassem para a Índia [discutir a Constituição], também iríamos muito caladinhos? — continuou Pedro Américo, indignado. — Seja a antiga Câmara [dos Deputados] ou qualquer outro edifício, o que é necessário é nos mudarmos para lugar menos impróprio do que este palácio, o qual seria muito mais apropriado para servir de museu histórico nacional ou simplesmente para as reuniões festivas e solenes do Congresso.

AUGUSTO STAHL / AGÊNCIA SENADO

O natural, de fato, era que os constituintes se reunissem na Câmara da época imperial ou então no Senado, ambos desativados e localizados no Centro, mas tal possibilidade já estava descartada. O marechal Deodoro sabia que parte considerável dos habitantes do Rio — incluindo os antigos escravos beneficiados pela Lei Áurea — era partidária da Monarquia e, como tal, poderia atrapalhar os planos do governo republicano caso decidisse comparecer em massa e fazer algum tipo de pressão sobre o Congresso Constituinte.

O movimento republicano sempre foi minúsculo e jamais conseguiu angariar a mesma adesão popular que o movimento abolicionista. O próprio Deodoro era monarquista convicto e só se juntara na última hora aos conspiradores de 1889. A popularidade de D. Pedro II era tamanha que o embarque da família imperial no navio que a levou para o exílio ocorreu de madrugada, enquanto o Rio dormia. Assim, o Governo republicano evitou conflitos e manifestações a favor do imperador.

— Queria que a República não tivesse medo do povo, que não fizesse como certos domadores de feras, que só acariciam as jubas do leão quando ele está açaimado [amordaçado]. Somos muito engraçados: lisonjeamos o povo de longe, mas, quando temos de encontrar com ele, fugimos — discursou o deputado Francisco Badaró (MG). — Se o povo brasileiro estivesse nesta Casa palpitante como está no interior do país, a obra sairia diferente.

O medo do povo também pode ser depreendido de um dos primeiros artigos da Constituição de 1891, o que determinou a transferência da capital para o centro do país. Foi a primeira vez que a nova capital apareceu numa lei. Segundo historiadores, isso se explica principalmente pela preocupação que o primeiro Governo republicano tinha em relação à possibilidade de se formar no Rio algum movimento pela restauração monárquica.

No entanto, a consolidação da República ao longo dos anos seguintes faria o preceito constitucional da mudança da capital ser esquecido, para só sair do papel em 1960, com a inauguração da Brasília.

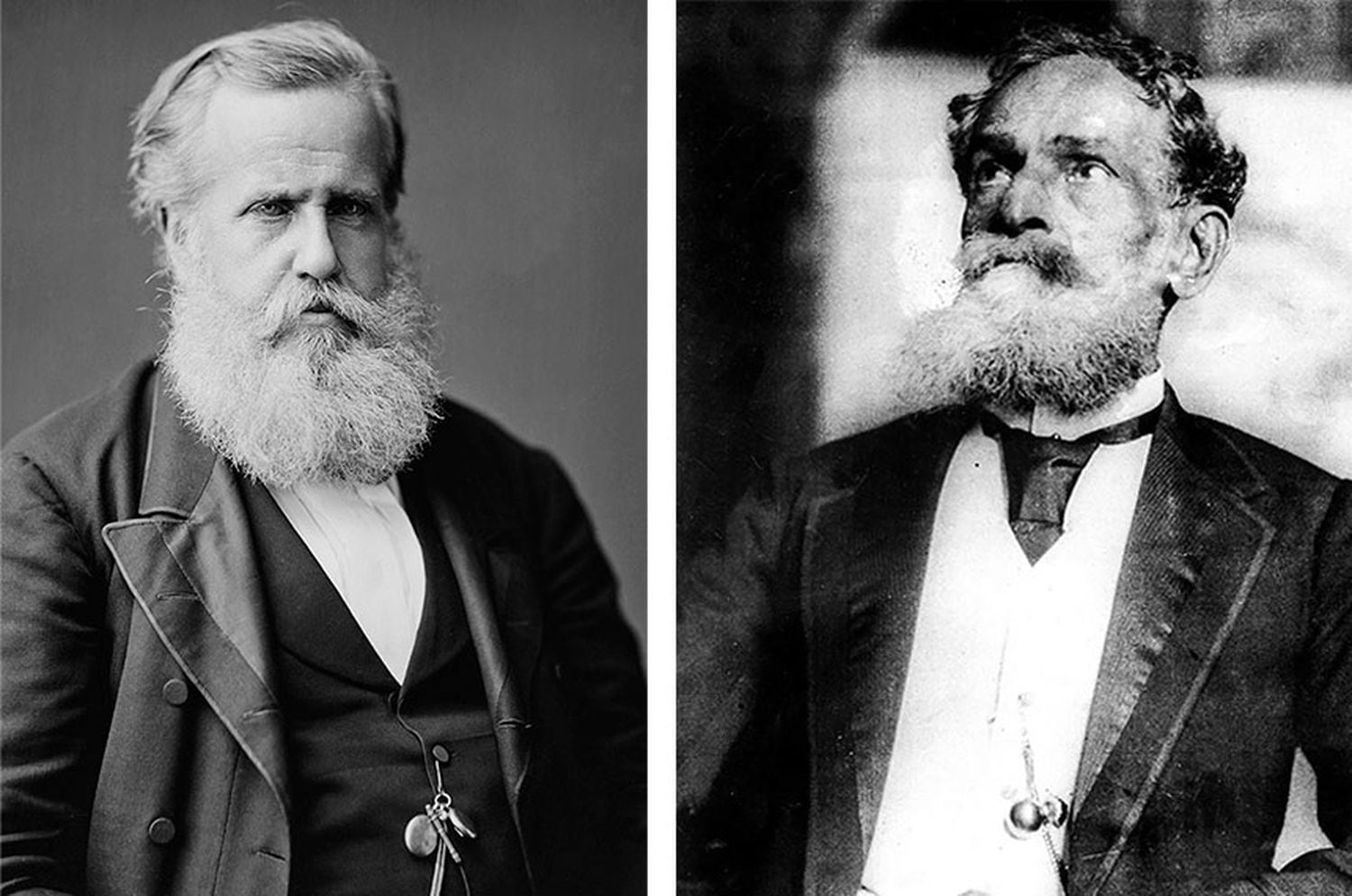

MATHEW BRADY E IRMÃOS BERNARDELLI / AGÊNCIA SENADO

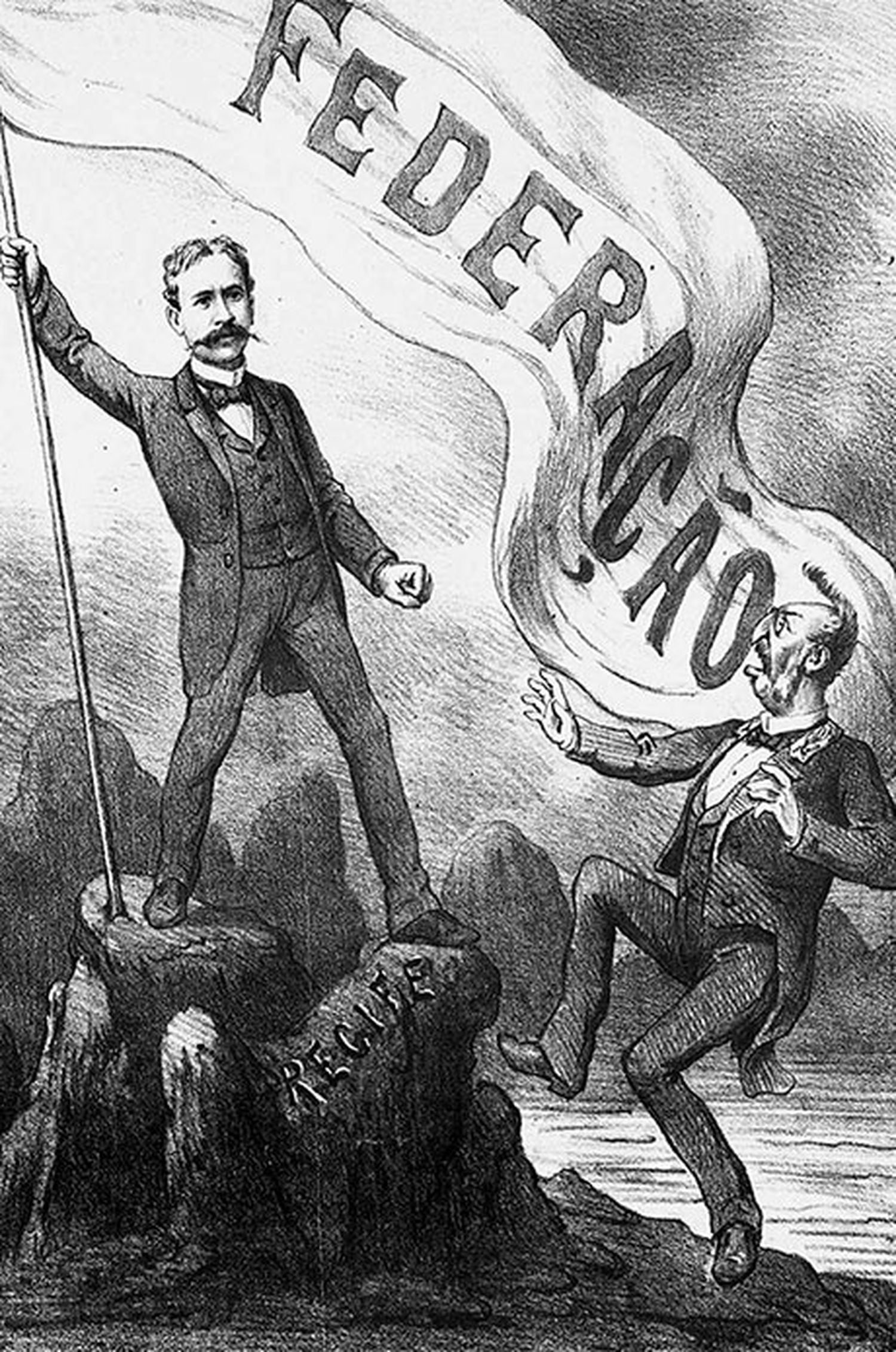

A Constituição de 1891, promulgada pelos senadores e deputados constituintes 15 meses após a derrubada de D. Pedro II, estabeleceu as bases políticas sobre as quais o país se ergue até os dias de hoje: a República, o presidencialismo, os três poderes e o federalismo.

Até 1889, as bases eram bem diferentes. Como Monarquia parlamentarista, o Brasil tinha imperador e primeiro-ministro. Havia o poder oderador, que era exercido pelo monarca e prevalecia sobre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Diferentemente dos atuais estados, as antigas províncias eram meros braços do governo central e quase não tinham autonomia política e financeira. Nem sequer escolhiam seus próprios presidentes (como se chamavam os governadores).

Entre as raras vozes da sociedade que conseguiram se manifestar na Constituinte de 1890-1891, estiveram o Apostado Positivista e a Igreja Católica, ambos por meio de carta. Os seguidores do positivismo (filosofia na época em voga que pregava que só a ciência garantiria o progresso da humanidade) recomendaram aos parlamentares que ficassem atentos para não cair em “utopias comunistas”. Os religiosos, por sua vez, não gostaram de ver o catolicismo perdendo o status de religião oficial do Brasil e os subsídios dos cofres públicos.

“A separação violenta, absoluta e radical não só entre a Igreja e o Estado, mas entre o Estado e toda religião, perturba gravemente a consciência da nação e produzirá os mais funestos efeitos, mesmo na ordem das coisas civis e políticas. Uma nação separada oficialmente de Deus torna-se ingovernável e rolará por um fatal declive de decadência até o abismo, em que a devorarão os abutres da anarquia e do despotismo”, escreveu o arcebispo primaz do Brasil, D. Antônio de Macedo Costa.

Os católicos não foram ouvidos. Além da separação entre Igreja e Estado, a Constituição de 1891 determinou que o casamento religioso não teria mais validade pública, apenas o casamento civil.

O Senado também passou por mudanças. Os senadores deixaram de ser vitalícios e passaram a ter mandato limitado. O Supremo Tribunal, que no Império era quase decorativo, ganhou poderes e pôde julgar processos políticos.

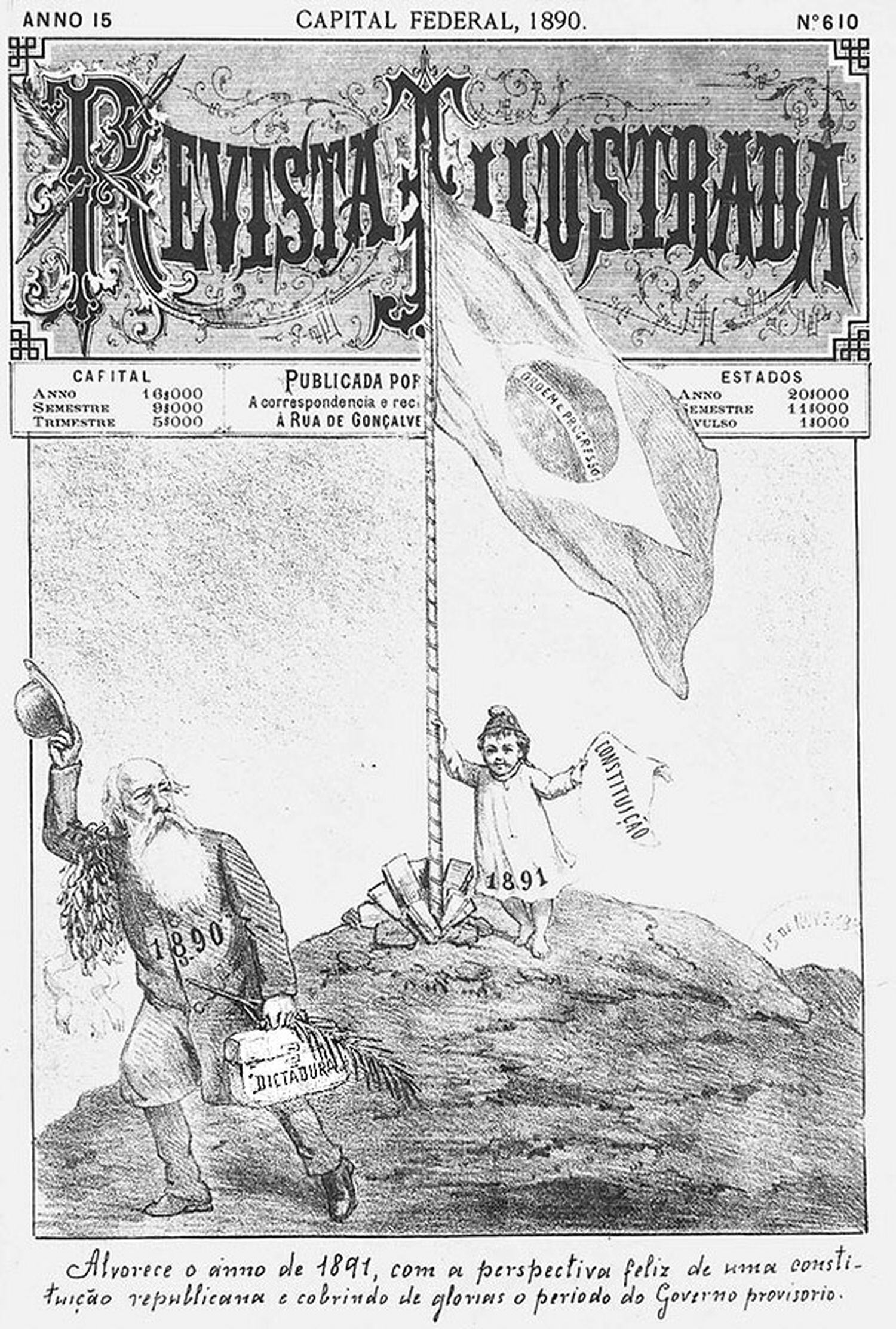

BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL / AGÊNCIA SENADO

De acordo com o cientista político Christian Lynch, da Fundação Casa de Rui Barbosa e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o Governo republicano recorreu a vários artifícios para ter controle sobre o conteúdo da Constituição que seria aprovada:

— Primeiro, a eleição para o Congresso Constituinte foi regida por uma legislação fraudulenta, que impediu a entrada de todos que fossem adversários do novo regime, como os monarquistas, os parlamentaristas e os unitaristas [opositores do federalismo]. Depois, o Governo enviou um projeto de Constituição pronto e deu aos constituintes parcos três meses para aprová-lo, o que restringiu as discussões e dificultou as modificações. Por fim, os constituintes automaticamente se tornariam senadores e deputados ordinários, sem nova eleição, após a dissolução do Congresso Constituinte. Isso foi ruim porque eles perderam a liberdade de decidir. Estando com o mandato garantido pelos próximos anos, não faria sentido que mudassem as regras do jogo político em seu prejuízo. Jamais, por exemplo, aprovariam uma Constituição prevendo o Poder Legislativo unicameral. No fim das contas, o Congresso Constituinte fez pouco mais que carimbar o projeto do Governo provisório.

Apesar de a escravidão ter sido abolida apenas três anos antes, o Congresso Constituinte não tocou na complicada situação dos antigos escravizados, que foram libertados sem ganhar nenhum tipo de compensação ou apoio do poder público. A escravidão foi citada, por exemplo, quando um constituinte parabenizou o Governo por incinerar todos os registros públicos relativos à posse de escravizados e também quando um político de Campos (RJ) afirmou que a Lei Áurea havia levado sua cidade à ruína econômica.

Alguns parlamentares chegaram a questionar se o povo teria condições intelectuais para, pelo voto direto, escolher os presidentes da República.

— O voto direto traz o país constantemente sobressaltado por ocasião das eleições, às quais concorre grande massa de povo ignorante, e não raro são os distúrbios e desordens que provoca, o que se economiza perfeitamente com o voto indireto, dando-se a faculdade eletiva a um eleitorado escolhido — argumentou o deputado Almeida Nogueira (SP).

— No Brasil, como em toda parte, qualquer que seja o sistema preferido, quem governa não é a maioria da nação. É a classe superior da sociedade, uma porção mais adiantada e, conseguintemente, mais forte da comunhão nacional — acrescentou o deputado Justiniano de Serpa (CE).

Apesar desse tipo de raciocínio, a Constituição de 1891 entrou em vigor prevendo a eleição direta para presidente. Grande parte dos ex-escravizados, contudo, foi alijada desse direito, já que a Carta republicana negou o voto aos analfabetos, como já faziam as leis do Império desde 1881. O deputado Lauro Sodré (PA) tentou, sem sucesso, permitir que os iletrados votassem:

— Estamos em uma fase social que se acentua pela elevação do proletariado. Se lançarmos os olhos para os povos civilizados, havemos de ver que em todos eles se vai levantando a grande massa. Chamem-na socialismo, niilismo ou fenianismo, um só é o fenômeno social: o advento do Quarto Estado. Não posso dar o meu voto a este verdadeiro esbulho com que se tenta ferir todos os que não sabem ler nem escrever, ainda que trabalhem tanto na obra do progresso da nação quanto aqueles que tiveram a fortuna de aprender a assinar o seu nome.

BIBLIOTECA DO SENADO / AGÊNCIA SENADO

As oligarquias estaduais aproveitaram o Congresso Constituinte para, na adoção do federalismo (transformação das províncias em estados), tentar obter o máximo possível de liberdades, prerrogativas e benesses. Sugeriu-se que o Governo federal assumisse as dívidas de todos os Estados, que os Governos locais tivessem o poder para abrir bancos emissores de papel-moeda e que cada governador indicasse um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Outra ideia debatida foi a liberdade para que os estados criassem suas próprias leis civis, processuais, comerciais, eleitorais e até penais.

— Os crimes de homicídio, de roubo e de furto hão de ser crimes de homicídio, de roubo e de furto no Rio Grande do Sul, no Pará, em Minas, no Amazonas e em toda parte, mas a penalidade pode diversificar. No Rio Grande do Sul, onde o povo é dado à indústria pastoril, infelizmente há em abundância o furto de gado e lá nós precisamos punir mais gravemente esse delito do que puniriam os pernambucanos, os mineiros e os alagoanos, para evitar sua reprodução — argumentou o deputado Cassiano do Nascimento (RS).

À exceção dos códigos processuais estaduais, nenhuma dessas ideias vingou. Em compensação, as oligarquias conseguiram incluir na Constituição a criação dos Judiciários estaduais (antes só havia o Judiciário nacional) e a concessão das terras devolutas aos Estados (antes pertenciam à União).

— As antigas províncias, feudos da Monarquia, aqueles territórios estéreis onde dominavam o imperialismo e o niilismo, aquelas províncias verdadeiramente esfarrapadas e nuas, como se fossem mendigas, aí surgem, como que mudando de sexo, transformadas em estados — festejou o senador Américo Lobo (MG).

ARQUIVO DO SENADO / AGÊNCIA SENADO

A partilha do dinheiro público também mobilizou as oligarquias estaduais. Dos poucos embates ocorridos nos três meses do Congresso Constituinte, esse foi o mais renhido. No Império, a autonomia financeira das províncias era quase nula. Elas não tinham poder sobre o dinheiro arrecadado em seus territórios pelo Governo central, que fazia a seu critério a distribuição dos recursos. No Congresso Constituinte, os Estados mais ricos buscaram acabar com essa dependência. São Paulo, por exemplo, que não gostava de ver as volumosas somas geradas pela exportação do seu café sendo aplicadas em outros cantos do Império, agiu para ter o controle de todo o dinheiro.

— Diante da decadência que se abateu sobre o Nordeste na década de 1870, em razão da crise do açúcar, a Monarquia passou a redistribuir para as províncias nordestinas o dinheiro dos tributos arrecadados em São Paulo. Por esse motivo, a Monarquia era popular no Nordeste e impopular em São Paulo. Os paulistas, que se viam como a locomotiva que puxava os 20 vagões das demais províncias vazios, abraçaram a ideia do federalismo republicano porque não queriam mais perder dinheiro — explica o cientista político Christian Lynch.

A bancada do Rio Grande do Sul apresentou uma proposta radical de federalismo: a arrecadação tributária passaria para as mãos dos Governos locais, e a União se tornaria dependente de uma mesada paga pelos Estados.

— Se dermos aos Estados toda a autonomia, mas não lhes dermos renda, isso equivalerá à liberdade da miséria — argumentou o deputado Júlio de Castilhos (RS). — A federação, para ter realização efetiva, completa, satisfatória, depende da devolução aos Estados não somente dos serviços que lhes competem, mas também da devolução das rendas que no regime decaído [Monarquia], o qual tanto combatemos, eram absorvidas quase que totalmente pelo governo central.

— Neste momento em que se tratamos de organizar os estados, se me afigura como que uma cena de família em que os filhos da casa, chegados à maioridade, deixam o teto paterno para constituírem em separado suas famílias. Os Estados, antigas províncias, vão neste momento, depois de sua independência, adotar um novo regime que deve produzir sua grandeza e felicidade — comparou o senador Ramiro Barcellos (RS).

FUNDAÇÃO CASA RUI BARBOSA E VIRGÍLIO CALEGARI / AGÊNCIA SENADO

Para os adversários da ideia, esse federalismo extremado fortaleceria tanto certos Estados que poderia levá-los a desejar o separatismo, comprometendo a União.

— O que se está propondo é uma confederação de republiquetas — criticou o senador José Hygino (PE).

— Os estados brasileiros têm tido nesta Casa tantos defensores quantos são os seus representantes. A União, porém, a pátria comum, parece que não tem advogado — lamentou o senador Ubaldino do Amaral (PR), acrescentando que, caso os estados em algum momento se recusassem a transferir os impostos, o governo federal não teria como custear o Exército, a Marinha, as embaixadas no exterior, o serviço de correios e a segurança interna.

Para o senador Ruy Barbosa (BA), a União estaria fadada à morte se passasse a depender das “migalhas” dos estados:

— Os estados são órgãos; a União é o agregado orgânico. Os órgãos não podem viver fora do organismo assim como o organismo não existe sem os órgãos. Separá-los é matá-los. Não vejamos na União uma potência isolada no centro, mas a resultante das forças associadas disseminando-se equilibradamente até as extremidades. Fora da União, não há conservação para os estados.

Por uma margem apertada, 123 votos contrários e 103 favoráveis, a proposta da bancada gaúcha foi derrotada. O federalismo previsto na Constituição de 1891 garantiu recursos equilibrados para a União e o conjunto do estados. A estes últimos coube, entre outros, o imposto de exportação — justamente o principal pleito de São Paulo.

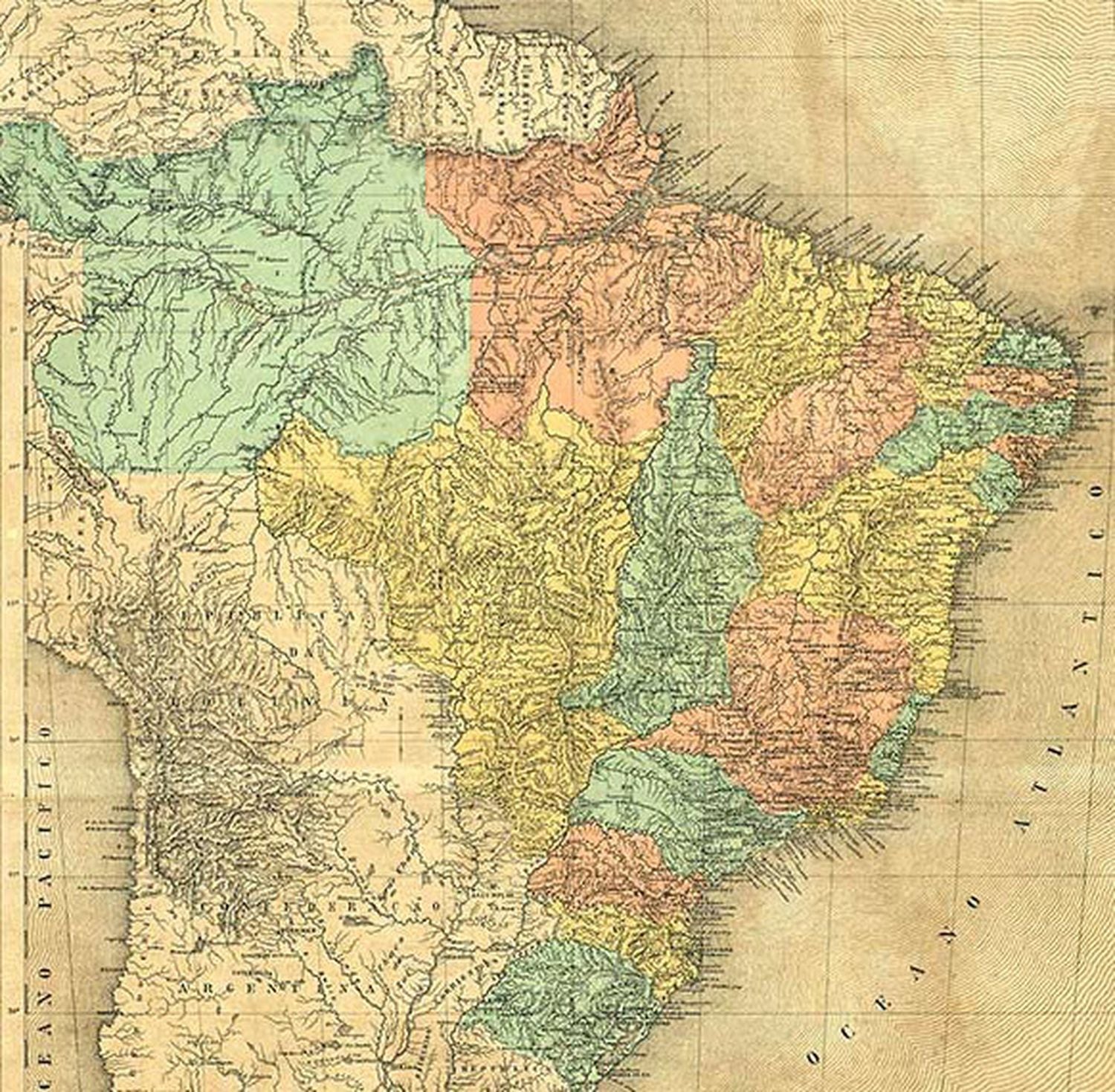

BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL / AGÊNCIA SENADO

Aristides Lobo, o jornalista que descreveu o povo assistindo “bestializado” ao golpe de Estado de 1889, elegeu-se deputado pelo Distrito Federal (na época o Rio de Janeiro) e participou da elaboração da Constituição de 1891. O artigo ficou tão famoso já na época que, no Congresso Constituinte, ele ouviu colegas avaliando que o adjetivo “bestializado” era exagerado e jurando que o povo havia, sim, ajudado a derrubar a Monarquia. Lobo discordou:

— O acontecimento deu-se no meio de uma população surpresa pela oscilação revolucionária. Esse é o aspecto natural da questão.

Na tribuna do Paço de São Cristóvão, o deputado Serzedello Correia (PA) fez uma avaliação semelhante à de Aristides Lobo:

— A República devia vir como veio: calma, silenciosa, de modo que as tropas percorreram as ruas em triunfo e as crianças continuavam a brincar no colo de suas mães.

Terminado o Congresso Constituinte, os parlamentares deixaram o improviso do Paço de São Cristóvão e se mudaram para o Centro do Rio de Janeiro. Os senadores passaram a trabalhar no mesmo prédio do Senado imperial e os deputados, no mesmo prédio da Câmara imperial. São Cristóvão se transformou no Museu Nacional — o mesmo que seria devastado em 2018 por um incêndio.

A reportagem, publicada originalmente aqui, faz parte da seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre o Jornal do Senado, a Agência Senado e o Arquivo do Senado brasileiro. Reportagem e edição: Ricardo Westin | Pesquisa histórica: Arquivo do Senado | Edição de fotografia: Pillar Pedreira | Edição de multimídia: Bernardo Ururahy

Jerusa Burmann Viecili: A Lava-Jato lutou contra um sistema que foi feito para não funcionar

Muitas coisas mudaram em sete anos. A corrupção e a impunidade, infelizmente, não. Leia o artigo de procuradora que integrou força-tarefa da operação em Curitiba

Fevereiro de 2021 marca o enterro da Operação Lava-Jato. A morte dela já estava anunciada pelo menos desde o final de 2018 e ela respirava por aparelhos há muito mais tempo. Foi um caso emblemático que teve conhecimento e apoio público como grande diferencial e trouxe luzes a grandes casos de corrupção que assolam a administração pública brasileira em todas as esferas. Alertou a sociedade sobre as malezas causadas pela corrupção e trouxe à tona a discussão sobre a ineficiência do sistema penal e processual penal brasileiro.

De forma inédita, recuperou elevados valores, especialmente ocultados no exterior, aos cofres públicos, além de processar, condenar e punir poderosos empresários, agentes políticos e operadores financeiros.

Foram quase sete anos de luta contra um sistema que foi feito para não funcionar, mas sim para proteger os aliados do poder político e econômico. Sete anos de muitas batalhas perdidas, erros e acertos, que trouxeram esperança de que os trilhos da impunidade pudessem ser alterados para alcançar a eficácia da persecução criminal e de que o ciclo corrupção x impunidade x corrupção pudesse ser quebrado de forma a permitir o alcance da punição adequada e suficiente à prevenção e à repressão dos crimes de colarinho branco.

Enquanto o sucesso da Lava Jato era latente, a ampla maioria aplaudiu, muitos colheram seus louros e poucos teceram críticas que seriam construtivas e poderiam ter sido decisivas naquele momento. Mas, a partir do declínio da operação, mesmo ela tendo processado e condenado políticos de diversos partidos, os apontamentos de falhas e excessos pareceram superar um legado de que deveria persistir de maneira perene.

Nos últimos anos, não foram poucos os que levantaram a bandeira do combate à corrupção, mas foram escassas as medidas para alterar o quadro de corrupção sistêmica vivenciado. Palavras ao vento não modificam o estado das coisas e essa verdadeira doença que assola o país parece cada vez mais distante de encontrar tratamento adequado.

Pelo contrário, os poucos avanços que pareciam ter sido alcançados desde 2014 hoje estão cada vez mais distantes, pois soterrados diante de tantos retrocessos legislativos, jurisprudenciais, administrativos e até mesmo em palavras, tanto que já se fala em corrupção tolerável porque feita “por todo mundo”, como se um fato criminoso deixasse de ser típico por ser generalizado.

Fato é que aos poucos se vai esquecendo de tudo que a Lava Jato significou para o Brasil, tanto em termos de fortalecimento das estruturas de combate à corrupção, quanto no sentido de permitir à sociedade conhecer o funcionamento do processo penal e principalmente os meandros dos esquemas de corrupção existentes.

A história, neste ponto e talvez em nome de disputas notoriamente estranhas ao mundo jurídico, repete o triste fim da italiana Operação Mãos Limpas, apagando marcas que poderiam significar uma verdadeira mudança no sistema de combate à corrupção e à criminalidade.

Muitas coisas mudaram em sete anos. A corrupção e a impunidade, infelizmente, não.

*Jerusa Burmann Viecili é Procuradora da República e foi integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba.

El País: Arthur Lira poderá fazer área ambiental ter saudades de 2020

Faltou ao caos ambiental brasileiro no ano passado um ingrediente básico tradicional: o Congresso

Sim, é verdade que tivemos um terço do Pantanal virando cinza, o maior desmatamento na Amazônia em 12 anos, a “boiada” passando, o ministro do Meio Ambiente desmontando a própria pasta, o combate à mudança do clima extinto, o Ibama manietado e o vice-presidente da República ameaçando controlar “100% das ONGs”. Mas faltou ao caos ambiental brasileiro no ano passado um ingrediente básico tradicional: o Congresso.

Todo o desastre que vimos, que não foi pequeno, resultou do Executivo operando praticamente sozinho. Isso não é normal por aqui. Em geral o Parlamento, dominado pela bancada ruralista, é a fonte da maioria dos retrocessos ambientais. Em 2020, dois fatores impediram que isso ocorresse. Um foi a pandemia, que interrompeu o trabalho das comissões e pôs no caminho de suas excelências coisas mais urgentes do que destruir o futuro do Brasil e ampliar nosso isolamento internacional. O outro foi Rodrigo Maia.

Apesar de todas as críticas que possam ser feitas a Maia (cole a sua favorita aqui), o deputado evitou que a caixa de Pandora ambiental fosse escancarada por seus colegas e pelo Palácio do Planalto. Maia engavetou o projeto sociopata de Bolsonaro de abrir terras indígenas a todo tipo de exploração comercial; deixou caducar na undécima hora a MP da Grilagem; e manteve em banho-maria até mesmo uma proposta de seu interesse, o desmonte do licenciamento ambiental. De forma inédita, o Congresso virou um amortecedor de choques ambientais produzidos pelo Executivo.

Com a retomada das atividades parlamentares, a demanda reprimida por favorecer lobbies de poluidores, avançar sobre terras públicas e eliminar regulações emergiria em 2021 de qualquer forma, principalmente via comissões ―mesmo com Baleia Rossi, Luiza Erundina ou o papa Francisco na presidência da Câmara. A vitória acachapante de Arthur Lira (PP-AL) nesta segunda, porém, pode colocar as ameaças e os retrocessos num outro patamar. Caso Lira tenha como uma de suas prioridades a agenda antiambiental costurada entre ruralistas e Bolsonaro, veremos no Congresso uma enxurrada histórica de tentativas de aprovação de retrocessos ambientais. Nesse cenário, o inferno é o limite.

Só para refrescar a memória: a última atuação de Arthur Lira no plenário num tema ambiental, no ano passado, foi uma articulação para aprovar a Medida Provisória que liberava a grilagem de terras no Brasil. O texto não foi a voto. Hoje é Lira quem controla o que vai ou deixa de ir para o plenário.

No dia do infame discurso da “boiada”, Ricardo Salles lamentou que o Governo precisasse operar o desmonte ambiental de forma “infralegal”, porque nada passava no Congresso. Com o Centrão no comando, esse óbice pode deixar de existir. Antigos sonhos do Governo, como ver anistiadas as invasões de terras praticadas por seus apoiadores na Amazônia e ter o garimpo legalizado em terras indígenas, ficam subitamente mais próximos.

As áreas protegidas do país também estão ameaçadas, no atacado. Em mais de uma ocasião Bolsonaro lamentou que a redução ou extinção de unidades de conservação ―como a Estação Ecológica Tamoios, onde ele foi multado por pesca ilegal― só possa ser feita por projeto de lei e não por decreto. O Governo trama desde 2019 contra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A extinção do Instituto Chico Mendes, que o Governo deseja levar a cabo o quanto antes, não será um ato isolado.

Juntem-se a essas propostas os clássicos imortais das bandas podres do ruralismo e da indústria na Câmara: o enfraquecimento do licenciamento ambiental, a flexibilização ainda maior do Código Florestal, a venda de terras a estrangeiros e a liberação da caça e de agrotóxicos. Algumas dessas “boiadas”, uma vez sacramentadas em lei, tornam-se irreversíveis.

Mas calma, porque fica pior. Além da agenda antiambiental, o consórcio entre Bolsonaro e o Centrão também pode ser campo fértil para fazer avançar a possibilidade de “hungarização” do Brasil ―o sonho do clã Bolsonaro e seus agregados militares de solapar a democracia. O primeiro ato do novo presidente da Câmara na noite de segunda-feira, dissolvendo o bloco da oposição, passa uma mensagem bem clara sobre o tamanho do apego de Lira à democracia. Assim, não seria espanto ver tramitando no Congresso propostas contra as instituições identificadas como inimigas pelo regime Bolsonaro: as ONGs (o “câncer”), a academia (os “baderneiros”) e a imprensa.

Compõe o rol de tragédias da nossa nacionalidade o fato de essa investida contra o desenvolvimento sustentável ocorrer justamente no momento em que a pauta ambiental assiste a uma virada histórica no mundo. A eleição de Joe Biden criou uma conjunção astral inédita entre EUA, Europa e China a favor da ação contra as mudanças climáticas. A recuperação pós-covid-19 desses países tem tudo para ser impulsionada pela economia de baixo carbono, fazendo da proteção ambiental e das populações tradicionais um ativo, além do respeito a nossa própria constituição. Porém, no Brasil, não apenas estamos ignorando vantagens comparativas nesse setor, como estamos deliberadamente implodindo suas bases. Infelizmente, o preço poderá ser cobrado em sanções comerciais e diplomáticas, investimentos e empregos.

Espero estar errado sobre tudo o que escrevi aqui, mas, se há coisa que a história recente do Brasil tem nos ensinado é que até podemos esperar o melhor, mas devemos sempre nos preparar para o pior.

*Marcio Astrini é secretário-executivo do Observatório do Clima, rede de 60 organizações da sociedade civil.

El País: 'Bolsonaro busca a polêmica para disfarçar a incopetência', diz Flávio Dino

O governador do Maranhão, um comunista com peso político superior ao que lhe confere seu Estado, surge como uma das vozes alternativas da esquerda brasileira

Naiara Galarraga Gortázar, El País

O governador do Maranhão, Flávio Dino (São Luís, 52 anos), tem uma presença no debate nacional brasileiro muito acima do que indicaria o peso real desse pequeno estado litorâneo, muito desigual, situado no extremo leste da Amazônia Legal. Juiz e deputado antes de romper, há seis anos, a hegemonia da oligarquia local, combina sua filiação ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) com um esquerdismo pragmático e a fé católica. Dino recebeu este jornal no impressionante palácio do governador, em sua cidade natal, momentos depois da posse de Joe Biden nos Estados Unidos. Falou de Bolsonaro, da pandemia, da Amazônia... Só tirou a máscara para posar rapidamente para as fotos.

Pergunta. Como um governador comunista convive com um presidente de extrema direita?

Resposta. É uma relação difícil porque tem a diferença político-ideológica e, neste caso, há uma singularidade. Bolsonaro é uma figura que prioriza o confronto, é o que integra sua identidade política desde a origem. Ele busca sempre uma polêmica até para disfarçar as suas incompetências. A convivência é muito difícil com todos os Estados. É o período da nossa história em que há o maior afastamento entre o Governo federal e os Governos estaduais de um modo geral.

P. O senhor afirmou em seu Twitter que “o fim do Governo Trump é (...) um anúncio da alvorada que virá no Brasil”. Acredita que isso influenciará tanto nas possibilidades de reeleição de Bolsonaro?

R. É um fator que amplia o isolamento de Bolsonaro. Ele já tem muitas dificuldades no cenário internacional. Trump era, praticamente, seu único aliado e agora ele ficou totalmente sem apoio. Em um mundo interconectado, esse isolamento acaba sendo um problema maior do que seria 200 anos atrás. Vemos consequências em vários âmbitos. Um Governo isolado tem muita dificuldade em encontrar saídas para problemas que transcendem as fronteiras nacionais. Os fluxos de comércio, a temática ambiental e a da saúde pública em um contexto de pandemia são temas que ultrapassam as fronteiras do país, então obviamente as soluções são supranacionais. Quando você tem um Governo que pratica e se orgulha do isolamento, isso implica em dificuldades práticas, como estamos vendo agora com as vacinas.

P. Como Maranhão está se organizando em relação à vacina?

R. Desde o início da pandemia, tivemos a criação de uma novidade, que é uma diplomacia dos entes subnacionais. Tradicionalmente, quem faz relações internacionais é a esfera Federal, não a estadual. Ocorre que por conta desses fatores, o Governo Federal deixou uma lacuna que tem que ser preenchida de algum modo. Desde o início da pandemia procuramos compensar isso. Isso se deu com os respiradores, por exemplo, e com insumos de um modo geral. Agora todos nós estamos procurando saídas que complementem o programa nacional [de imunização]. Mas, até agora o mercado está realmente muito difícil. Os países produtores de insumos e vacina estão priorizando as suas próprias nações. Não vislumbro que consigamos, a curto prazo, vacinas por vias próprias. Não descartamos nenhuma vacina. Temos dialogado muito com a Pfizer também, mas na medida em que o Governo brasileiro não se interessou pelas vacinas da Pfizer, isso dificultou o acesso dos Estados. E esse foi um dos grandes erros do Governo Federal: ele deveria ter ao menos oferecido aos Estados. Eu teria comprado uma parte, outros também. E hoje nós teríamos uma conjugação de esforços entre a esfera federal e estadual.

P. O fim do auxílio emergencial para atenuar os efeitos da pandemia é outro problema grave. Agora toda a pressão recairá sobre os Estados e municípios. Como enfrentará essa situação?

R. É um problema muito profundo. Além de a probreza extrema se configurar ainda mais nitidamente, temos também o fato de que pessoas serão excluídas do mercado de consumo e isso repercute na criação de empregos. É um erro monumental terminar o auxílio emergencial. Se ele foi criado para mitigar os efeitos da pandemia e ela continua tão viva quanto está, não há razão material para extingui-lo. Acredito que a responsabilidade fiscal não pode caminhar separada da responsabilidade social. São dois pilares de um bom Governo. Só existe equilíbrio fiscal quando existem também compromissos sociais, pois isso explode de algum jeito, inclusive do ponto de vista fiscal. Se as pessoas não comem, elas adoecem. Você tira a despesa do auxílio emergencial e objetivamente joga em outras políticas públicas, como o próprio sistema de saúde. O certo seria prorrogar a ajuda até meados deste ano, quando acredito que veremos os efeitos da vacinação. Mas temos que procurar, de algum modo, diminuir o desastre. Não tenho um Banco Central, não emito moeda, não posso contrair dívida, então a margem de manobra fiscal é muito menor. Tenho procurado adotar políticas para determinados públicos. Implementamos um auxílio para os catadores de resíduos sólidos, desde abril distribuímos mais de 300.000 cestas básicas para famílias e vou lançar um cheque de 600 reais [pagamento único] para que algumas famílias possam comprar produtos para permitir algum tipo de consumo, para ajudar o comércio. E fizemos um plano de obras públicas de 559 milhões de reais. São ações de reduções de danos.

P. Como presidente do consórcio de governadores da Amazônia legal o senhor tem medo que Biden faça pressão comercial para que o Brasil mude sua política ambiental?

R. É um risco. Temos uma preocupação global justa. Mas há também outros interesses que se manifestam e que se aproveitam da temática ambiental. Sabemos que a agricultura brasileira enfrenta dificuldades desde que o Bolsonaro assumiu porque ele liberou geral na questão ambiental, chancelou políticas de desmatamento e de queimadas ilegais. No cenário internacional, os concorrentes do Brasil podem querer se aproveitar. Isso tudo se junta com o isolamento do Brasil, um país que não tem hoje alianças. E isso compõe um cenário de muita fragilidade. Na esfera internacional, mais importante do que punir o Brasil é fortalecer os esforços de quem quer proteger a Amazônia, por exemplo, o consórcio de governadores da Amazônia, que tem uma posição diferente daquela do Governo Federal. Há muito pluralismo político-partidário no consórcio, mas todos concordam que é negativa para o Brasil essa ideia de que não existe lei ou controle na Amazônia. Os grandes produtores do Mato Grosso, que faz parte da Amazônia Legal, sabem que o risco de sanções internacionais é grave. Biden falou de um fundo de 20 bilhões de dólares. Ótimo. Quer constituir um fundo internacional, que envolva, inclusive, capitais privados? O consórcio tem todo interesse nisso. Esse fundo poderia servir para o pagamento de serviços ambientais porque isso vai viabilizar que comunidades sejam financiadas, que se ofereça práticas alternativas para que as pessoas vivam sem devastar a floresta.

P. Será possível forjar uma frente ampla de oposição a Bolsonaro para as eleições presidenciais de 2022?

R. Acredito que num primeiro momento teremos uma ou duas candidaturas mais para a esquerda, e candidaturas mais a centro-direita. Estamos vivendo um processo interessante que é a eleição da Mesa da Câmara dos Deputados em que se formou uma frente ampla em torno de Baleia (Rossi), que é do MDB, de centro-direita, mas que praticamente toda a esquerda está apoiando. Isso sinaliza um momento diferente. Há dois anos, na eleição da Mesa da Câmara, apenas nosso partido na esquerda apoiou Rodrigo Maia. E fomos muito criticados. A história mostrou que estávamos certos porque Maia, que não é da esquerda, foi muito importante na contenção dos intuitos golpistas e ditatoriais de Bolsonaro. É um sinal positivo de que mesmo que no primeiro turno você não tenha uma união ampla, no segundo é possível. É uma mudança qualitativa importante. Todos em torno da compreensão de que o Brasil, a Amazônia, não aguenta mais quatro de Bolsonaro.

P. O que o senhor tem de comunista?

R. É claro que o conceito de comunismo e socialismo não é o mesmo do século XIX. O mundo não é mais o mesmo e a temática do trabalho é diferente. Costumo dizer no PCdoB que o símbolo da foice e do martelo não expressa mais o mundo do trabalho. Não se tem mais uma classe operária como se imaginava no século XIX porque se tem uma economia de outro feitio. O fator de distinção [da esquerda] é como você lida com a desigualdade. Não se pode tratar a desigualdade como algo inevitável, natural. Por isso me considero de esquerda, porque sou um militante contra as injustiças sociais e acredito que o papel do Estado e das políticas públicas é insubstituível para corrigir uma tendência do mercado de concentração de riqueza na mão de poucos. Não é eliminar o mercado. E essa é outra distinção importante do nosso pensamento em relação à esquerda clássica.

El País: Por um Congresso livre, democrático e responsável

Mais de 40 organizações lançam a campanha “Democracia nas Mesas”, em que apresentam uma agenda mínima para o Parlamento

BÁRBARA LIBÓRIO|ELISA DE ARAÚJO|FLÁVIA PELLEGRINO|FELIPPE ANGELI|MARIA MELLO

Em 1º de fevereiro, deputados(as) e senadores(as) tomarão uma decisão que trará consequências determinantes para o futuro do Brasil: a eleição das novas mesas diretoras de ambas as casas do Congresso Nacional.

O governo atual costuma flertar com o autoritarismo e o personalismo: das investigações a jornalistas a pedido do ministro da Justiça ao uso das instituições para proteger Flávio Bolsonaro de investigações, vemos o desapreço às liberdades democráticas e sua dificuldade em separar o privado do público. Soma-se a isso o negacionismo promovido no enfrentamento à covid-19, tendo por consequência o segundo maior número de mortos pela doença no mundo, e a destruição consciente do maior patrimônio nacional, nossas florestas e biomas, enquanto política de governo.

A Nova República veio encerrar a violência institucional da ditadura militar instituída pelo golpe de 1964, estabelecendo como valores inegociáveis a democracia, a diversidade, a liberdade e a separação entre poderes, de modo que nenhum indivíduo ou grupo possa impor seus interesses frente ao conjunto da sociedade.

Com base nestes princípios fundamentais, mais de 40 organizações lançaram nesta semana a campanha “Democracia nas Mesas”, em que apresentam uma agenda mínima para o Parlamento. Esta agenda busca um compromisso público dos(as) candidato(as) às mesas quanto a cinco temas centrais para a crise que o país enfrenta:

(i) A autonomia do Congresso Nacional, pois não podemos correr o risco de ver o Parlamento ser um mero despachante das políticas de um governo cujas políticas são, em geral, contrárias ao interesse público;

(ii) Políticas baseadas em evidências no combate à covid-19, considerando que a gestão da epidemia pelo governo federal é causa direta de milhares de mortes que não precisariam ter ocorrido caso não insistissem na desinformação e na sabotagem consciente a medidas comprovadamente eficazes no combate à covid-19;

(iii) Respeito absoluto às diversidades, liberdades e aos direitos constitucionais, em reação aos ataques sistemáticos aos pilares de nossa democracia plural, a partir de pautas racistas, armamentistas, misóginas, homofóbicas, de militarização e de eliminação dos povos indígenas que agridem os direitos fundamentais de todo(a) o(a) brasileiro(a);

(iv) O combate ao racismo, dimensão estrutural de nossa sociedade e gênese maior da crônica desigualdade social brasileira, da violência urbana que vitima a todos(as), mas numa proporção específica à população negra com contornos de genocídio; e

(v) A defesa do meio ambiente, maior patrimônio nacional e objeto de uma política intencional de destruição pelo governo federal. Não haverá desenvolvimento econômico se o Brasil não retomar imediatamente seu protagonismo ambiental.

Que os(as) parlamentares levem em conta esta agenda e escolham aquele(a) candidato(a) que represente a adesão incondicional a estes princípios. Já é passada a hora de uma reação firme e democrática ao projeto de destruição dos valores republicanos imposto pelo Governo Federal. A sociedade civil está atenta ao debate e não abandonará a defesa da Constituição e dos direitos da cidadania sob nenhuma hipótese. Esperamos que nossos representantes eleitos façam sua parte.

Bárbara Libório é coordenadora do Elas no Congresso na Revista AzMina. Elisa de Araújo é assessora de advocacy nacional da Conectas Direitos Humanos. Flávia Pellegrino é coordenadora de articulação política e advocacy no Pacto pela Democracia. Felippe Angeli é gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz. Maria Mello é componente da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político.

El País: Nelly e Erik, as inquietantes mutações do coronavírus em Manaus

Três novas variantes do vírus poderiam ser mais contagiosas e capazes de reinfectar graças a uma combinação semelhante de alterações em seu genoma

Os cientistas que vigiam a evolução do novo coronavírus estão inquietos. Depois da aparição no final do ano de duas variantes aparentemente mais contagiosas, detectadas no Reino Unido e África do Sul, um grupo de pesquisadores publicou em 12 de janeiro a descrição de uma terceira variante suspeita em Manaus, relativamente similar às duas anteriores. Os autores sugerem uma possibilidade preocupante: a evolução convergente, o mesmo fenômeno que fez os morcegos e aves desenvolverem asas de maneira independente, milhões de anos atrás. O coronavírus também poderia estar mudando na mesma direção em diferentes lugares do mundo: rumo a versões mais transmissíveis e inclusive capazes de reinfectar algumas pessoas que já tiveram covid-19, conforme adverte a equipe que descobriu a variante brasileira, encabeçada pelo epidemiologista Nuno Faria, do Imperial College de Londres.

A nova variante brasileira apresenta uma combinação singular de mutações, mas duas delas são velhas conhecidas. Alguns geneticistas as denominam Nelly e Erik, pela semelhança com seus nomes técnicos: N501Y e E484K. Nelly e Erik são duas mutações que afetam a espícula do coronavírus, a chave com a qual o vírus entra nas células humanas. A mutação Nelly está presente nas três variantes inquietantes, e Erik se soma a ela na sul-africana e brasileira.

O virologista espanhol Rafael Delgado expressa sua “preocupação” com essa possível evolução convergente, envolvendo combinações de mutações que talvez se repitam porque representam uma vantagem para o vírus. Um estudo preliminar do bioquímico norte-americano Jesse Bloom sugeriu há algumas semanas que a mutação E484K multiplica a capacidade do coronavírus de escapar dos anticorpos do plasma sanguíneo de alguns doadores que já superaram a covid-19. E outro estudo publicado nesta terça-feira sustenta que “a maioria” das pessoas que foram naturalmente infectadas pelo novo coronavírus e se recuperaram poderiam se contaminar novamente com a variante sul-africana. O trabalho, ainda um esboço pendente de revisão, foi assinado pela virologista Penny Moore, do Instituto Nacional de Doenças Contagiosas da África do Sul.

A variante britânica —com Nelly, mas sem Erik— surgiu aparentemente no Reino Unido, em setembro, e já foi registrada em 40 países. As autoridades britânicas calculam que é entre 30% e 50% mais transmissível. Na Espanha, foi identificada pela primeira vez na época do Natal, no Hospital 12 de Octubre, em Madri. “Estamos detectando atualmente entre 2% e 3% [de variantes britânicas com relação ao total de casos]. A porcentagem é pequena, por enquanto, mas claramente vem crescendo”, explica Rafael Delgado, chefe do Serviço de Microbiologia desse hospital. Na Dinamarca, a variante britânica representava 2,4% das amostras analisadas há duas semanas, e agora já chega a 7%.

A variante britânica não produz uma forma mais grave da doença, mas é mais contagiosa, segundo todos os indícios, de modo que o resultado final seria também um maior número de mortos. “Os hospitais lotam antes, Portanto, é um perigo, sobretudo na situação em que estamos agora, que já de ruim. É preocupante”, opina o biólogo Iñaki Comas, codiretor do consórcio que sequencia os genomas do coronavírus na Espanha. Comas calcula que a variante britânica só alcança atualmente uma frequência de 1% a 5% em todo o território espanhol.

A variante sul-africana já apareceu em 13 países, entre eles a França e a Alemanha. A de Manaus só foi identificada no Brasil, Japão e Coreia do Sul. Em outros países, como a Espanha, a atual onda da pandemia é causada por versões anteriores do SARS-CoV-2. “A atual onda na Espanha não se deve a nenhuma dessas variantes, e sim às que já tínhamos”, salienta Comas. Pode ser questão de tempo. Os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDCs) calculam que a variante britânica será a dominante nos EUA em março.

Alguns especialistas, como o norte-americano Trevor Bedford, acreditam que estas novas variantes surgiram em pessoas com uma infecção crônica, um processo em que as defesas lutam contra o coronavírus durante meses, até que aparece um mutante que invade melhor as células humanas e consegue escapar. Bedford, do Centro de Pesquisas Fred Hutchinson, baseia-se no caso de um homem de 45 anos que, por um problema em seu sistema imunológico, passou cinco meses internado com covid-19 no Hospital Brigham and Women’s, em Boston (EUA). Os médicos que o trataram relataram “uma evolução acelerada do vírus” até que o paciente acabou morrendo. Entre as mutações detectadas figuravam Nelly e Erik.

É muito raro que uma única mutação mude o rumo de um vírus, mas há precedentes. Uma só mudança no vírus do chikungunya o tornou capaz de se instalar em uma nova espécie de mosquito, aumentando assim seu potencial epidêmico, segundo um estudo da Universidade do Texas. O que mais preocupa os cientistas, entretanto, é o efeito sinérgico de várias mutações relevantes. Delgado, do 12 de Octubre, teme sobretudo a coincidência de Nelly e Erik nas variantes sul-africana e brasileira.

Um estudo preliminar com 20 voluntários, publicado nesta terça, também sugere que os anticorpos gerados por vacinas (nesse estudo, as da Pfizer e Moderna) sejam ligeiramente menos eficazes contra as novas variantes com as mutações Nelly e Erik. “É possível que seja necessário atualizar periodicamente as vacinas para evitar uma potencial perda de eficácia clínica”, concluem os autores, encabeçados pelo imunologista Michel Nussenzweig, da Universidade Rockefeller (EUA). Os pesquisadores salientam que o efeito observado é “modesto”.

O geneticista Fernando González Candelas, codiretor do consórcio espanhol, recorda o excessivo alarme gerado no ano passado com outras mutações, como a D614G, apontada em meados de 2020 como talvez mais contagiosa, e hoje absolutamente dominante em todo o mundo. González Candelas, catedrático da Universidade de Valência, é muito cético quanto à hipótese de que o coronavírus esteja evoluindo em uma mesma direção. “É preciso ter muito cuidado com os vírus. Mesmo que a mesma mutação apareça várias vezes, não significa que haja uma evolução convergente. A probabilidade de aparecer uma mesma mutação de forma independente é muito alta”, argumenta. “Há muito alarme antecipado a respeito”.

González Candelas acredita, no entanto, que poderiam estar se formando as condições para o surgimento de cepas avantajadas do vírus. “À medida que vai aumentando o número de pessoas vacinadas ou com imunidade gerada por uma infecção prévia, favorece-se a infecção por aqueles vírus que podem evitar essas defesas imunológicas”, explica. O comitê de emergências da Organização Mundial da Saúde afirmou em 15 de janeiro que o risco é “muito alto” e fez um apelo aos países para que dediquem mais recursos a vigiar as mutações do coronavírus. Quase ninguém contempla a possibilidade de que as vacinas deixem de funcionar repentinamente, e sim que perca progressivamente sua eficácia atual, em torno de 95%, até que seja necessário atualizá-las, como ocorre todos os anos com a vacina da gripe.

“O problema é que muito do que sabemos sobre os efeitos das mutações procede de experimentos com mutações individuais: você coloca uma mutação [em uma réplica do vírus em laboratório] e vê o que acontece. Mas nos falta muita informação experimental sobre como todas estas mutações interagem entre si: qual é o impacto de pôr Nelly e Erik juntos”, explica Iñaki Comas, do Instituto de Biomedicina de Valência, ligado ao CSIC (agência espanhola de pesquisa científica).

Comas, no entanto, se diz otimista. “Talvez, tanto a variante da África do Sul quanto a do Brasil tenham algum efeito sobre a imunidade devido a essa mutação E484K, mas não esperamos que nenhuma destas variantes, tampouco a britânica, afete as atuais vacinas. A imunidade que conseguimos com as vacinas é muitíssimo maior que a imunidade natural depois de uma infecção”, tranquiliza. O próprio Jesse Bloom, um dos cientistas que mais estudaram a mutação E484K, declarou que confia em que “as atuais vacinas serão úteis durante bastante tempo”.

“O mais importante agora em relação às vacinas não é nos preocuparmos com as variantes, e sim com a vacinação: que chegue a todas as populações em todas as partes do mundo”, opina Comas. Quanto às novas variantes, o pesquisador espanhol recorda a estratégia básica para freá-las: “Ainda não se inventou uma variante que seja capaz de saltar uma máscara”.

Daniel Cerqueira: O perigo que nos ronda nas propostas para mudar as PMs

Projeto de lei que busca cooptação das forças policiais pelo presidente somada à irresponsabilidade da política de “armas para todos” coloca em sério risco a democracia no país

Está em curso uma articulação do Palácio do Planalto para a aprovação de um substitutivo do Projeto de Lei 4.363, que visa alterar a legislação sobre o funcionamento das polícias. Tal iniciativa além de constituir um tributo ao corporativismo e à irracionalidade econômica, conspira contra o pacto federativo e representa um real perigo contra a própria democracia.

Ainda hoje a organização das polícias militares é regida pelo Decreto-Lei de 1969, exarada no auge dos anos de chumbo, que visava em última instância o controle das polícias militares estaduais, colocando-as como forças auxiliares do exército e sujeitando-as ao monitoramento da Inspetoria-Geral das Polícias Militares (IGPM), um órgão do Estado-Maior do Exército. Tal base institucional sobreviveu ao processo democrático e —sobre os auspícios das Forças Armadas— permaneceu como um entulho autoritário em plena Constituição Cidadã, em seu artigo 144.

Portanto, a necessidade de um novo regimento das polícias que viesse a substituir a anacrônica legislação e propiciasse a modernização das nossas organizações num ambiente democrático era mais do que esperada. De fato, desde os anos de 1960 o Brasil mudou e houve, paralelamente, uma verdadeira revolução nos modelos institucionais das polícias pelo mundo afora. Mecanismos de gestão por resultados foram introduzidos e a velha ideia da polícia do depois, aquela que funciona reativamente para impor a repressão nas ruas calcadas na filosofia da guerra e do militarismo, foi declarada inoperante e não efetiva, segundo as inúmeras evidências científicas. Os novos modelos passaram a preceituar a parceria entre polícia e comunidade e o uso intensivo da inteligência como orientador das ações de curto e médio prazos para mitigar as causas dos pequenos e grandes crimes nos territórios. Nas nações desenvolvidas democráticas foram instituídos ainda mecanismos de controle das polícias pela sociedade civil, não apenas para identificar e responsabilizar os autores de desvios individuais de conduta, mas os desvios institucionais, em particular o excesso do uso da força, nas conhecidas Civilian Oversight —ou supervisão civil.

O supramencionado substitutivo vai na contramão da história. Esperava-se que uma legislação moderna contemplasse os aspectos singulares do trabalho de polícia e das novas formas organizacionais, que encampassem as ideias descritas no parágrafo anterior. No sentido contrário, inacreditavelmente, sugere-se extemporaneamente uma cópia travestida da organização das Forças Armadas, inclusive com a criação de novas patentes para as polícias militares, como a de tenente-general, major-general e brigadeiro-general. Conforme relata o ex-secretário nacional de segurança pública, o coronel José Vicente, “a evidência da ênfase militarista é clara: nas mais de 11.000 palavras do projeto, a palavra ‘policiamento’ aparece três vezes. A palavra ‘polícia’, que define a principal característica dessas instituições, é grafada 17 vezes, mas ‘militar’ aparece 274 vezes”. Expandindo o dicionário, os termos ‘transparência’, ‘responsabilização’ e ‘avaliação de resultados’ não foram encontrados.

O apreço ao corporativismo extremado fica também evidente na sugestão legislativa. Ao mesmo tempo em que responsabilização, efetividade, contrato de gestão, transparência e controle são figuras alienígenas na proposta, sugere-se que a escolha do comandante-geral da PM seja feita com base em uma lista tríplice dos candidatos mais votados, com mandatos fixos, o que acirraria o processo de politização interna das corporações e dos anseios corporativos. Pior, ao se sugerir que o comandante-geral tenha as mesmas prerrogativas que possui o secretário de Estado, o substitutivo acaba com qualquer possibilidade de gestão executiva pelo Governo do Estado da política de segurança pública e do tensionamento a favor da integração das organizações policiais, um grave problema no Brasil.

É ainda curioso notar que um governo que prega a austeridade fiscal seja patrocinador de tal proposta. Além das novas patentes a serem criadas que geram novos gastos, o documento ainda prevê que “a remuneração dos militares do Distrito Federal, dos Territórios, do ex-Distrito Federal e ex-Territórios será estabelecida em lei federal”, o que tenderia a colocar todas as forças no mesmo patamar de salários do Distrito Federal. Das duas uma, ou a proposta inviabilizaria financeiramente vários estados, ou uma conta salgada seria paga pelo governo federal e por toda a sociedade, sepultando o teto de gastos.

Se não fosse todos os graves problemas apontados acima, a articulação do Governo Federal pela aprovação do substitutivo atenta contra o pacto federativo e coloca em risco a própria democracia. Como já demonstrado na história, governos autoritários tendem a concentrar poder e, especificamente, a controlar as polícias. Já vimos esse filme no Brasil do Estado Novo (1937 a 1945) e do Regime Militar, quando as forças públicas civis foram extintas e seus efetivos incorporados às polícias militares que passaram a ser “forças auxiliares controladas pelo Exército. No plano internacional, um exemplo, como bem lembrou Arthur Trindade, num artigo publicado no Fonte Segura, tal situação ocorreu “na Venezuela, onde a reforma policial de 2006 colocou as 24 polícias estaduais sob controle do presidente da República, além de criar outras 99 polícias municipais, também sob controle do governo bolivariano.” Mais recentemente na Bolívia, o papel da polícia também foi importante no golpe de Estado que tirou Evo Morales do poder.

Depois da invasão do Capitólio, no ápice da tentativa de golpe incentivada pelo Trump, Bolsonaro ameaçou que “Se Brasil não tiver voto impresso em 2022, vamos ter problema pior que os EUA”. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) mostrou que adesão dos policiais praças ao bolsonarismo no país gira em torno de 41%. O processo de cooptação das forças armadas e policiais pelo presidente, que já vem de tempo, somada à irresponsabilidade da política de “armas para todos” e ainda a esse passo central para controlar as forças policiais estaduais coloca em sério risco a democracia no país. É urgente a mobilização de todas as forças democráticas contra mais essa excrescência e contra o enorme risco que nos ronda.

Daniel Cerqueira é doutor em economia, diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

El País: Os crimes de Bolsonaro durante a pandemia, segundo juristas que pressionam Aras

Representação apresentada contra presidente constrange PGR, alinhado ao Planalto, que rejeitou levá-la ao STF. Subordinados de Aras lançaram nota com mais pressão sobre ele

Joana Oliveira, El País

O presidente Jair Bolsonaro fomenta “sabotagens para retardar ou mesmo frustrar o processo de vacinação” contra a covid-19 no Brasil. Essa é a tese de um grupo de 352 notáveis, formado por juristas, economistas, intelectuais e artistas, que solicitaram à Procuradoria Geral da República (PGR) a abertura de uma ação criminal contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, signatários como José Carlos Dias (ex-ministro da Justiça), ou Gonzalo Vecina, ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), acusam o presidente de atentar contra a saúde e a vida dos brasileiros devido à gestão da pandemia. Também assinam a ação economistas como André Lara Resende, um dos responsáveis pelo Plano Real, e Luis Carlos Bresser Pereira, ex-ministro da Fazenda, além de artistas, como Marieta Severo e Paula Lavigne.

Os juristas consideram que o presidente violou o Código Penal em atitudes reiteradas ao induzir o descrédito da população quanto à eficácia das vacinas, por exemplo, e empregar irregularmente verbas públicas para fabricação de medicamentos sem eficácia cientificamente comprovada para combater a covid-19 (no caso, a hidroxocloroquina). “Quando falamos de periclitação da vida e da saúde, nos referimos às discussões promovidas por Bolsonaro sobre os supostos riscos da vacina contra a covid-19, plantando essa dúvida na cabeça dos brasileiros; e, no caso do colapso sanitário em Manaus, a submissão do sistema local de saúde a uma contingência completamente evitável”, explica o advogado João Gabriel Lopes, um dos relatores da representação. No caso da tragédia na capital do Amazonas, o Governo Federal sabia do “iminente colapso do sistema de saúde” dez dias antes de pacientes morrerem asfixiados pela falta de oxigênio nos hospitais, conforme o ofício encaminhado nesta segunda-feira pela Advocacia Geral da União (AGU) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu saber do problema desde 8 de dezembro.

Se Augusto Aras, procurador-geral da República aceitar a representação e apresentá-la ao STF —uma possibilidade remota dado o seu alinhamento político com Bolsonaro—, a Corte decidiria sobre a abertura de um processo criminal contra o presidente. Um processo desta natureza, de maneira similar a um impeachment, teria de ser enviado à Câmara, que, por sua vez, teria de autorizar o seu prosseguimento por dois terços dos votos.

A reação de Aras foi imediata ao documento. Na terça-feira, Aras afirmou, em nota, que eventuais processos por crime de responsabilidade de agentes públicos, inclusive do presidente da República, cabem ao Legislativo, não à PGR, e acenou com a possibilidade, ou risco, de decretação de Estado de Defesa diante da pandemia e de suas consequências sociais e políticas. É um instrumento, um estado de exceção, previsto na Constituição, mas considerado uma medida radical e com riscos democráticos. “O estado de calamidade pública é a antessala do Estado de Defesa”, disse. Foi desmentido e rebatido diretamente por subordinados e pela principal associação da categoria, revelando o mal-estar no Ministério Público. Nesta quarta-feira, seis subprocuradores da República, integrantes do Conselho Superior do MPF, reagiram: “O Ministério Público Federal e, no particular, o Procurador-Geral da República, precisa cumprir o seu papel de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de titular da persecução penal, devendo dotar as necessárias medidas investigativas”, escreveram em uma manifestação que pressiona Aras e expõe a insatisfação dos procuradores com a falta de independência do órgão perante o Governo.

Marco Aurélio Carvalho, fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e do Grupo Prerrogativas, diz que a intenção da iniciativa contra Bolsonaro ―a representação contra o presidente e uma petição colaborativa (assinada por quase 15.000 pessoas)― é dar condições jurídicas sólidas e aumentar a pressão popular para que Bolsonaro seja responsabilizado e punido pelas mortes na pandemia. “Solicitamos uma reunião com o Aras, é o mínimo que ele pode fazer”, diz Carvalho. “Sabemos que Bolsonaro está blindado pela PGR, mas nosso papel também é o de constranger este Governo.”

O advogado João Gabriel Lopes lembra que, se não houver uma reação institucional, pode-se cogitar uma responsabilização do Estado Brasileiro no Tribunal Penal Internacional (TPI). Lopes argumenta que a conduta pessoal do presidente permite, por si só, identificar crimes de responsabilidade —passíveis de impeachment— quando ele contraria evidências científicas ao incentivar e participar de aglomerações. “Ele chegou a infringir até leis locais, como o decreto de distanciamento social do Distrito Federal”, exemplifica.

Na representação entregue à PGR, os juristas centram-se, no entanto, em crimes como o de periclitação da vida e da saúde, previsto no Artigo 132 da Constituição Federal. “São crimes que exigem uma conduta dolosa (intencional) e é necessária uma investigação, mas o Código Penal indica que basta provar que a atitude do presidente, ainda que de forma indireta, provocou a morte de pessoas”, explica Lopes. Nesse caso, não seria preciso comprovar, por exemplo, que o presidente teria sido diretamente responsável pela morte de um paciente sem oxigênio em Manaus, porque o crime de periclitação da vida e da saúde tem a ver justamente com colocar em risco a vida de outrem ―no caso de Bolsonaro, através dos seus discursos e ações à frente da Presidência.

Um dos momentos em que Bolsonaro teria cometido um ato ilícito, de acordo com a representação, foi no dia 31 de agosto de 2020, ao ouvir de uma apoiadora que lhe solicitou para não permitir “esse negócio de vacina”, respondeu-lhe que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina” e reiterou a declaração em 19 de outubro, quando confrontou o Governo de São Paulo sobre o plano de imunização: “Não quero acusar ninguém de nada aqui, mas essa pessoa está se arvorando e levando terror perante a opinião pública. Hoje em dia, pelo menos metade da população diz que não quer tomar essa vacina. Isso é direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina”.

A acusação também destaca possíveis crimes do presidente em declarações nas redes sociais, quando afirmou que não compraria vacina com tecnologia chinesa simplesmente por motivações político-partidárias. “NÃO SERÁ COMPRADA!”. Assim, em maiúsculas respondeu Bolsonaro, no dia 21 de outubro de 2020, a um usuário no Facebook que dizia: “Presidente, a China é uma ditadura, não compre essa vacina, por favor. Eu só tenho 17 anos e quero ter um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa”.

Os juristas também destacam o emprego irregular de verbas e rendas públicas, conforme previsto no Artigo 315 do Código Penal, por Bolsonaro ter investido recursos públicos na compra e fabricação de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. “Ele usou o Exército Brasileiro para construir um estoque de cloroquina para 18 anos. Esse é um patente desvio de finalidade dos recursos do SUS, o que contraria, inclusive, o Artigo 52 da própria lei de criação do Sistema Único de Saúde”, afirma Lopes.

Outro “crime explícito”, nas palavras do advogado, é o de prevaricação (Artigo 319), que teria sido cometido por Bolsonaro ao usar atos de ofício e competência para satisfazer interesses pessoais. “Como fez com a campanha de vacinação, que ele sabota ao espalhar desinformação sobre os imunizantes. Suas palavras têm força de ato político, mesmo quando ele diz uma coisa e faz outra”, ressalta Lopes. Se essa hipótese for acatada, Bolsonaro poderia responder, por exemplo, por quando disse que “não gastaria um real para comprar a vacina chinesa” —a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac—, ainda que o Ministério da Saúde, posteriormente, tenha comprado nove milhões de doses desse imunizante.

Impeachment