Dualidade de políticas marca comunicação do governo Bolsonaro nas redes sociais

Goebbels dizia que uma mentira repetida mil vezes vira verdade, o que parece ser uma máxima da política de comunicação de Bolsonaro nas redes sociais

Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense

Um episódio emblemático demonstra que o governo Bolsonaro passará a ter duas políticas, que podem se antagonizar no decorrer do processo. No mesmo dia em que o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), sentava na cadeira de ministro, a Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou nas redes sociais uma mensagem comemorativa do Dia do Agricultor, com uma foto de um homem armado com um rifle, em vez das tradicionais imagens de agricultores exibindo as mãos calejadas, suas ferramentas de trabalho ou mesmo um trator. Diante da repercussão negativa, a nota foi substituída por uma tabela com indicadores de invasões de terra. Para bom entendedor, foi um recado subliminar de que a paz no campo seria obtida fazendo justiça pelas próprias mãos.

Sabe-se que Bolsonaro governa com um grupo de generais de sua confiança — Luiz Ramos, transferido para a Secretaria-Geral da Presidência; Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); e o general Braga Netto, ministro da Defesa — e o clã formado com os filhos Flávio (senador), Eduardo (deputado federal) e Carlos (vereador), o verdadeiro responsável pela política de comunicação do governo e operador das redes sociais de Bolsonaro. Foi dele, provavelmente, a ideia de publicar a foto. Como em outros momentos do governo, toda vez que Bolsonaro se afasta da narrativa de sua campanha eleitoral, como agora, ao empoderar o Centrão no Palácio do Planalto, logo surge alguma coisa que sinaliza para a base bolsonarista que o presidente não abandonou seus compromissos de extrema-direita.

Político profissional habilidoso, Ciro Nogueira não é ingênuo e sabe muito bem o que vai enfrentar na Casa Civil para mudar o eixo de atuação do governo. Trata-se de abandonar a radicalização e o confronto com os demais Poderes e optar por uma política de formação de maioria no Congresso e reaproximação com os eleitores que se afastaram de Bolsonaro, por causa do seu radicalismo e do mau desempenho do governo. Sua presença na Casa Civil não terá nenhum sentido se tudo continuar como antes. Bolsonaro até tentou retroceder do convite, mas não lhe foi possível, porque seria uma desfeita com Nogueira e o PP oferecer-lhe outra pasta de menor importância. Políticos profissionais não são como generais que aceitam ordem unida, tudo tem algum tipo de barganha.

O novo ministro da Casa Civil, porém, precisa fazer uma demonstração de força política. Até agora, seu maior trunfo é o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A oportunidade para isso será a cerimônia de posse no cargo, prevista para o próximo dia 3, à qual pretende convidar os velhos caciques do PP remanescentes da antiga Arena e do PDS, como Delfim Neto e Francisco Dorneles, e seus aliados dos demais partidos do Centrão. Nos bastidores no Senado, o Palácio do Planalto tenta se reaproximar da maioria da bancada do MDB, que tem dois líderes de governo, o do Senado, Fernando Bezerra (PE), e o do Congresso, Eduardo Gomes (TO). A ideia é forçar uma reunião para desautorizar o líder, Eduardo Braga (AM), e o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (AL). Não é da tradição da legenda confrontos dessa ordem, porque o MDB é uma confederação de caciques regionais, que convivem na divergência, uns na oposição e outros na base do governo.

Verdades e mentiras

A maior demonstração de que há uma dualidade de políticas no Palácio do Planalto foi dada pelo próprio presidente Bolsonaro, que voltou a responsabilizar o Supremo Tribunal Federal (STF) pela desastrosa atuação do Ministério da Saúde, ao afirmar que uma decisão da Corte impediu que o governo combatesse a pandemia. A resposta do STF foi inédita e pelas redes sociais, o que assinala uma mudança de postura.

Seu presidente, ministro Luiz Fux, mandou divulgar um vídeo no qual parafraseou o chefe de propaganda do regime nazista de Adolf Hitler, Joseph Goebbels: “Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news! Compartilhe as #Verdades-doSTF”. Goebbels dizia que uma mentira repetida mil vezes vira verdade, o que parece ser uma máxima da política de comunicação de Bolsonaro nas redes sociais.

O pacto com o Centrão

Bolsonaro não vai matar a fome de elefantes com alface. O PP é o antigo PDS, originário da Arena, partido do regime militar, mas o Centrão tem outras legendas

Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, na manhã de ontem, depois de duas horas e meia de conversa, a indicação do senador Ciro Nogueira (PI), presidente doPP, para o estratégico cargo de ministro-chefe da Casa Civil do Palácio do Planalto. Entre suas tarefas, estão a coordenação dos principais programas do governo, a participação nas decisões sobre remanejamento de verbas do Orçamento, a construção de alianças regionais e a articulação com o Congresso Nacional, na qual terá dois objetivos prioritárias: domar a CPI da Covid no Senado, em que os governistas estão em minoria, e articular a aprovação do voto impresso na Câmara. São duas missões quase impossíveis, a esta altura do campeonato.

O repertório de mudanças bem-sucedidas no Palácio do Planalto, em momentos de apuros, não é pequeno. Entretanto, também houve fracassos. Um deles ocorreu no governo Collor, quando o presidente do PFL, Jorge Bornhausen, assumiu a recém-criada Secretaria de Governo. Collor tentara manter seu governo afastado do jogo político-partidário e, por meio de medidas provisórias, viabilizar seu programa. Entretanto, no início de 1992, o recrudescimento da inflação, o crescimento do desemprego e as denúncias envolvendo membros do governo levaram-no a buscar uma base parlamentar que lhe assegurasse apoio.

Havia duas hipóteses: ceder alguns postos ao PSDB, que fracassou; ou trazer para o governo o PDS (atual PP), o PTB e o PL, a solução adotada. Entretanto, Pedro Collor, irmão do presidente, denunciou a existência de vasto esquema de corrupção no interior do governo, que teria sido montado por Paulo César Farias, o PC, ex-tesoureiro de sua campanha presidencial. Em consequência, uma CPI no Congresso começou a investigar o governo. Na ocasião, Bornhausen afirmou: “As CPIs nunca deram em nada”. No final de agosto, porém, aconselhou Collor a renunciar ao mandato. O resto da história todos já sabem.

Outro fracasso foi a indicação de Michel Temer, vice-presidente da República, como articulador político do governo, após a vitória do deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) na disputa pela Presidência da Câmara, contra o petista Arlindo Chinaglia (SP), candidato da presidente Dilma Rousseff, que interferiu na eleição e foi derrotada. Temer assumiu em 7 de abril de 2017, após as manifestações ocorridas no mês anterior, quando milhares de pessoas foram às ruas pedir o impeachment de Dilma. As funções da Secretaria de Relações Institucionais passaram à alçada da Vice-Presidência. Temer procurou acalmar os ânimos, porém, quatro meses depois, deixou a articulação, alegando ter sofrido boicote em seu trabalho. Ainda se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lideranças do PMDB, na tentativa de aproximar o partido do governo.

Sede de poder

Dilma fizera uma reforma ministerial em 5 de outubro, cortando oito da 39 pastas e ampliando o espaço do PMDB, que passou de seis para sete ministérios, incluindo a pasta da Saúde; Ciência, Tecnologia e Inovação; dos Portos; Agricultura; Minas e Energia; Turismo e Secretaria de Aviação Civil já eram controlados pelo PMDB. Entretanto, em 2 de dezembro, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) acatou um dos pedidos de abertura do processo de impeachment de Dilma. Dias depois, Eliseu Padilha deixou o governo e, em seguida, Michael Temer enviou carta à presidente da República na qual afirmou: “Passei os quatro anos de governo como vice decorativo… Perdi todo protagonismo político que tivera no passado e que poderia ter sido usado pelo governo. Só era chamado para resolver as votações do PMDB e as crises políticas”. O desfecho da crise todos também conhecem.

O presidente Bolsonaro não vai matar a fome de elefantes com alface. Tudo bem que o PP seja o antigo PDS, originário da Arena, o partido do regime militar, mas o Centrão tem outras legendas gulosas. A repactuação do “sistema de poder” entre os militares, as oligarquias nordestinas, as igrejas evangélicas e setores empresariais que apoiam o governo, sobretudo do agronegócio, depende de três variáveis: uma redistribuição de cargos na Esplanada, principalmente nos ministérios “capilarizados”; a retomada do crescimento econômico e um horizonte eleitoral nos estados no qual Bolsonaro consiga resgatar sua expectativa de poder nas eleições de 2022.

O Centrão no telhado. Aliança pode impactar desempenho de Bolsonaro

Não se deve subestimar a aliança de Bolsonaro com o Centrão. Além de dar mais estabilidade ao governo no Congresso, pode impactar seu desempenho eleitoral

Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas (Correio Braziliense e Estado de Minas)

A reunião do presidente Jair Bolsonaro com o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, foi transferida de ontem para hoje, na versão oficial, porque o avião no qual retornou do México atrasou. Nos bastidores, porém, a ida do parlamentar para a Casa Civil do Palácio do Planalto está no telhado. O presidente da República cogitaria dar “meia-volta, volver” no deslocamento do general Luiz Eduardo Ramos (aquele que foi “atropelado por um trem”) para a Secretaria-Geral da Presidência, com o argumento de que a Casa Civil tomaria muito tempo de Nogueira, cuja principal tarefa seria a articulação política.

A ida de Ciro para a Secretaria-Geral da Presidência só fará sentido se for um desejo do próprio. Se for um recuo de Bolsonaro, porém, mesmo que o senador aceite a tarefa, será um sinal de que o empoderamento do Centrão no Palácio do Planalto foi apenas uma flor do recesso. A entrega da Casa Civil ao Centrão descontenta os seguidores de Bolsonaro nas redes sociais e os militares que controlavam a Esplanada, pois a Casa Civil tem um papel estratégico na coordenação da administração federal. Entretanto, na Secretaria-Geral, Ciro não terá a força política que seus aliados no Congresso esperam.

Não faltam motivos para a mexida no Palácio do Planalto na metade do terceiro ano de mandato. O tempo ruge para Bolsonaro, que lidou com o relógio como se esse não fosse o recurso mais escasso de seu mandato. O presidente da República perde o foco com atos de repercussão negativa e assuntos que não são prioritários, ainda que emulem seus seguidores. O tempo perdido já cobra seu preço nos indicadores do governo. Basta olhar para os problemas reais do país, a começar pela crise sanitária.

Ontem, sete capitais registraram falta de vacinas — Belém, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória —, o que é um atestado de incompetência do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ou seja, quatro ministros depois, as falhas do governo federal na coordenação do combate à pandemia continuam. Mesmo com o Congresso em recesso, portanto, sem as sessões da CPI da Covid, Bolsonaro continua acumulando notícias negativas na Saúde. A vacinação avança num ritmo lento, apesar dos esforços dos estados para controlar a pandemia. A redução do número de mortes diárias — foram 578 óbitos causados pela doença e 18.999 novos casos notificados nas últimas 24 horas —, não apaga o trauma de 550 mil mortos.

Aposta na galinha

O mau desempenho do governo é escandaloso na saúde, mas isso não significa que, em outras áreas, tudo esteja bem. Houve um desmonte de políticas públicas na educação, com universidades e outros estabelecimentos federais de ensino à míngua, crise de financiamento na rede privada e evasão escolar generalizada. A ausência de uma política de habitação adequada somada à pandemia, apesar do bom desempenho do mercado imobiliário, multiplicou a população em situação de rua nas grandes e médias cidades. Na segurança pública, a liberação da venda de armas e a truculência policial fizeram explodir o número de mortes por arma de fogo — ou seja, a violência e a insegurança aumentaram.

Na área econômica, o agronegócio e a mineração vão bem, obrigado, porém, a política oficial de agressão ao meio ambiente cobra seu preço. As mudanças climáticas estão em toda parte e, com isso, as pressões internacionais sobre o governo aumentarão. As enchentes na Alemanha, na Holanda e em outros países europeus farão recrudescer os protestos e retaliações contra o governo brasileiro e produtos brasileiros. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, os incêndios provocados pela seca já começaram e ainda teremos uma crise energética. Bate à porta uma inédita onda de frio, para a qual muitos não estão preparados, e o governo não tem sequer um plano de contingência, apesar dos alertas dos meteorologistas.

Alta da inflação, juros subindo, 17 milhões de desempregados, mesmo com uma expectativa de crescimento em torno de 5% neste ano, o ambiente econômico é muito ruim para a maioria da população. Como acontece nas crises, os mais pobres estão mais pobres. Entretanto, a retomada do crescimento é um fator positivo, que alimenta as esperanças do mercado, do ponto de vista da rentabilidade das empresas, e do próprio Bolsonaro. Um voo de galinha da economia, em ano eleitoral, pode embalar o projeto de reeleição. Por essa razão, não se deve subestimar a aliança de Bolsonaro com o Centrão. Além de dar mais estabilidade ao governo no Congresso, pode impactar seu desempenho eleitoral, turbinando candidaturas de seus aliados nos estados e o desempenho do governo na ponta do clientelismo.

Quem tem medo do impeachment?

Engrossa a adesão de centro-esquerda e centro-direita à tese do afastamento de Bolsonaro, mas, em contrapartida, cresce a resistência da esquerda tradicional

Luiz Carlos Azedo / Nas entrelinhas

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Existe uma explicação para a surpreendente troca de ministros na Casa Civil, com a entrada do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, no lugar do general Luiz Ramos, transferido para a Secretaria-Geral da Presidência: Bolsonaro está com medo do impeachment, já não confia na liderança e na capacidade política do grupo de generais que o cerca e teme a deriva das Forças Armadas em apoio ao vice, Hamilton Mourão, um general de quatro estrelas escanteado pelo presidente da República. Entregar o coração do governo ao Partido Progressista — herdeiro da antiga Arena e do PDS, partidos que apoiaram o regime militar — foi a maneira que encontrou para evitar que a legenda governista embarque no impeachment, diante do desgaste de Bolsonaro e da pressão das ruas a favor do afastamento.

Os generais palacianos que mandavam e desmandavam no Palácio do Planalto levaram um baile dos políticos do Centrão, que se aproveitam do enfraquecimento do governo para abocanhar fatias maiores de poder e do Orçamento da União. O último lance dessa disputa de bastidor foi o vazamento da suposta ameaça feita pelo ministro da Defesa, Braga Netto, de que não haveria eleição sem voto impresso. O novo ministro da Casa Civil teria sido o portador do recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que vazaria a informação para as jornalistas Vera Rosa e Andreza Matais, do jornal O Estado de S. Paulo.

A dúvida é se o vazamento foi combinado entre os dois políticos ou não. Resultado: o general acabou na berlinda, mesmo tendo desmentido a informação, porque insistiu em defender a tese de que as urnas eletrônicas não são seguras, o que é uma forma de tumultuar o processo eleitoral, além de uma atitude inadequada para quem ocupa o cargo de ministro da Defesa. Nos bastidores da política de Brasília, todos sabem que Braga Netto põe pilha na radicalização de Bolsonaro e, para agradá-lo, constrange os comandantes militares, com exceção do ministro da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, bolsonarista convicto. A disputa entre os militares e os políticos do Centrão pelo controle político dos ministérios será a grande contradição interna do governo até as eleições.

A mudança coincide com o crescimento das manifestações de protesto contra o governo em todo o país, em parte, porque o avanço da vacinação permite que as pessoas se sintam mais seguras nas ruas, mas principalmente por causa dos quase 550 mil mortos por covid- 19 e do desmonte das políticas públicas. Esses protestos passaram por três estágios: no primeiro momento, foram manifestações convocadas pela esquerda mais radical e alguns sindicatos; depois, entraram em cena os partidos de esquerda tradicional e as centrais sindicais; agora, está se ampliando, com maior participação dos partidos de centro-esquerda, como PSDB e Cidadania, e os movimentos cívicos Vem Pra Rua, MBL, Agora,Acontece, Livres etc. Mas há contradições também na oposição.

Polarização eleitoral

O que une os protestos de rua é o “Fora Bolsonaro”, ou seja, a oposição ao governo; o impeachment de Bolsonaro empolga o senso comum oposicionista, mas não é unanimidade. Há setores que não concordam com a tese, porque afastar Bolsonaro significa entregar o governo ao general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, e abrir espaço para a consolidação da hegemonia militar, além de facilitar o surgimento de uma candidatura conservadora competitiva, que pode ser a dele próprio e/ou de outro candidato. Esse posicionamento parte sobretudo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de opinião sobre as eleições de 2022.

Esse favoritismo do petista engrossa a adesão de setores de centro-esquerda e centro-direita à tese do impeachment, mas, em contrapartida, aumenta a resistência da esquerda tradicional ao afastamento, pois prefere um embate eleitoral com Bolsonaro. Há uma espécie de “me engana que eu gosto”. Uns fingem que querem o impeachment e só jogam para a arquibancada; outros dizem que são contra, mas, se houver necessidade de se livrar de Bolsonaro para permanecer no poder, não hesitarão em entrar na conspiração no Congresso, como já aconteceu antes com os presidentes Collor de Mello e Dilma Rousseff.

No terceiro ano de mandato, o governo Bolsonaro fracassa em três frentes: a econômica, a social e a sanitária. Até agora, não tem volume de entregas administrativas para garantir a própria reeleição. Bolsonaro confia o governo aos aliados do Centrão para sobreviver e chegar às eleições como alternativa de poder, na polarização com Lula. Para isso, precisa evitar o surgimento de um candidato competitivo de centro. Isso coincide com os interesses eleitorais de Lula, que também não quer uma “terceira via” que possa ameaçá-lo no segundo turno. Na velha dialética, essa é a lei da “unidade dos contrários”.

Luiz Carlos Azedo: O general linha-dura

Braga Netto assumiu a Defesa para pressionar os demais Poderes e resgatar a tutela militar sobre as instituições. O que consegue, porém, é desgastar as Forças Armadas

Desde que assumiu o Ministério da Defesa, o general Braga Netto tem atuado para alinhar as Forças Armadas aos objetivos políticos do presidente Jair Bolsonaro. Extrapola, porém, as atribuições do cargo, ao se pronunciar sobre temas políticos que não dizem respeito nem demandam o posicionamento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Como na desequilibrada nota contra a CPI da Covid, que foi emitida em nome dos comandantes militares, sem que saio menos um deles, com certeza, tenha sido consultado. Mesmo quando nega ter pressionado o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a aprovar a proposta de voto impresso, sob risco de as eleições não serem realizadas, Braga Netto se manifesta sobre o assunto de forma inapropriada, pois é prerrogativa do Congresso decidir a questão sem se submeter a chantagens. Na prática, a nota reverbera de forma ambígua as suspeitas e ameaças do presidente Jair Bolsonaro ao pleito.

Pode ser que Braga Netto esteja confundindo os papéis de antigo ministro da Casa Civil, no qual desempenhava importantes missões políticas, e de ministro da Defesa, que não deve se imiscuir nas relações entre os Poderes. Em vez de se espelhar no figurino dos ex-ministros da Defesa Joaquim Silva e Luna, o primeiro militar a ocupar um cargo criado para ser exercido por civis, e de seu antecessor Fernando Azevedo e Silva, que se recusou a desempenhar esse papel, Braga Netto vestiu a fantasia dos generais linha-dura que pontificaram durante o regime militar — até o presidente Ernesto Geisel demitir o general Sílvio Frota, seu ministro do Exército.

Apesar dos desmentidos à matéria publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, de autoria das jornalistas Vera Rosa e Andreza Matais, houve a conversa do interlocutor de Braga Netto com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que não desmentiu a informação, tergiversou. Nos bastidores do Congresso, comenta-se que o portador do recado fora ninguém menos do que o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que assumirá a Casa Civil no lugar do general Luiz Ramos. Mente-se muito na política, embora a mentira acabe quase sempre desnudada. Mente-se muito mais nos jogos de guerra. Os militares chamam isso de contrainformação, cujo objetivo é impedir ou dificultar o acesso à informação verdadeira, mediante, principalmente, a divulgação de informações diversionistas. O Palácio do Planalto trabalha nessa linha, não preza a transparência nem a informação de interesse público.

Por exemplo, o YouTube acaba de retirar do ar 15 lives do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia da covid-19, por conterem informações falsas. O general Braga Netto, como chefe da Casa Civil e coordenador do governo no combate à pandemia, foi um dos construtores da narrativa negacionista e das desastradas ações do Executivo que defendiam o uso maciço da cloroquina e outros medicamentos ineficazes no combate ao coronavírus. Essa narrativa, até hoje, está presente nas redes sociais e somente fracassou porque o Brasil já registra 546 mil mortes pela doença. Mais cedo ou mais tarde, Braga Netto será chamado a depor na CPI do Senado, que investiga a atuação do Ministério da Saúde na pandemia, por sua atuação na Casa Civil.

Melar as eleições

A polêmica sobre o voto impresso é um case de contrainformação. A narrativa de Bolsonaro falseia a realidade com objetivo de melar as eleições de 2022, caso seja derrotado, como tentou o ex- presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em quem se espelhou, ano ser derrotado pelo presidente Joe Biden. Quanto maior o favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de opinião e a desaprovação do governo, mais recrudescem os ataques de Bolsonaro à urna eletrônica, em que pese nunca ter apresentado provas de fraude na apuração das eleições de 2018, que afirma, fantasiosamente, ter ganhado no primeiro turno.

Braga Netto substituiu o general Fernando Azevedo para pressionar os demais Poderes e resgatar a tutela militar sobre as instituições republicanas. O que vem conseguindo, porém, é desgastar as Forças Armadas, como no episódio da não-punição do exministro da Saúde Eduardo Pazuello por ter participado e se manifestando no desfile de motociclistas bolsonaristas no Rio de Janeiro, mesmo estando na ativa. A politização das Forças Armadas e seu envolvimento na política em si é uma ameaça à democracia. O presidente Bolsonaro tenta cooptar militares da ativa para seu projeto autoritário ao requisitá-los para exercer funções civis no governo; de igual maneira, ao estimular pronunciamentos como o do ministro da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista.

Entretanto, não existe um ambiente favorável a um golpe de Estado no país, muito pelo contrário, cresce a campanha pelo impeachment. Por isso, a retórica do presidente da República contra a segurança da urna eletrônica e as pressões de Braga Netto para aprovação do voto impresso soam como uma espécie de déjà-vu político. Esse morde-assopra é uma tática conhecida de contrainformação, que os militares utilizam em tempos de guerra, para testar suas cadeias de comando e a capacidade de resistência do inimigo. Por essa razão, tanto o Judiciário quanto Congresso precisam exercer com firmeza suas prerrogativas constitucionais, entre as quais, decidir sobre o sistema de votação e limitar a presença de militares da ativa em cargos civis.

Luiz Carlos Azedo: A elite a salvo da reforma

“Para a sociedade, burocracia é palavrão, o que supostamente facilitaria a aprovação da reforma administrativa. Acontece que os lobbies corporativos são muito poderosos”

O Brasil já passou por grandes reformas administrativas. Historicamente, a mais importante foi a de 1938, no Estado Novo, quando foi criado o Departamento de Administração do Serviço Público (Dasp), pelo presidente Getulio Vargas. A lógica da reforma administrativa era superar a incompatibilidade entre a “racionalidade” exigida pela boa administração pública e a “irracionalidade” da política. A reforma pretendia estabelecer maior integração entre os diversos setores da administração pública e promover a seleção e aperfeiçoamento do pessoal administrativo por meio da adoção do sistema de mérito, “o único capaz de diminuir as injunções dos interesses privados e político-partidários na ocupação dos empregos públicos”.

Coube a Luís Simões Lopes implantar e comandar o Dasp, que ganhou grande poder durante a ditadura de Vargas, mas foi esvaziado com a democratização pós-1945. Um de seus legados foi o Estatuto dos Funcionários Civis da União, que estabeleceu direitos e deveres da burocracia que, de certa forma, vigoram até hoje. Outras reformas foram feitas, durante o regime militar e nos governos de Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, mas nenhuma delas conseguiu “revolucionar” a nossa burocracia, cujo vértice goza de muitos privilégios e mordomias.

Ontem, o governo Bolsonaro anunciou sua proposta de reforma administrativa, que não vai atingir direitos adquiridos dos atuais servidores públicos, a maioria garantidos pela Constituição de 1988. As mudanças valerão para os servidores da União (Executivo, Legislativo e Judiciário), estados e municípios contratados após a reforma. Parlamentares, magistrados (juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores), promotores e procuradores e militares, a elite do serviço público, não serão atingidos pela reforma. Segundo a proposta do governo, esses servidores têm regras diferentes dos comuns. Trocando em miúdos, não se mexe com o “poder instalado”, que tem espírito de casta.

A reforma pretende acabar com o “regime único” estabelecido pela Constituição de 1988 para todos os servidores. Haverá regras diferenciadas para os barnabés — os servidores dos escalões inferiores. Serão divididos em cinco categorias: carreiras típicas de Estado (diplomatas, auditores fiscais, policiais federais, gestores), com ingresso por concurso público e estabilidade após três anos de serviços; servidores contratados por tempo indeterminado, por concurso, mas que não terão estabilidade e poderão ser demitidos em caso de cortes de gastos; servidores temporários, contratados por seleção simplificada e sem estabilidade; e cargos de liderança e assessoramento, com vínculo temporário, por seleção simplificada e sem estabilidade. Os concursados das carreiras de Estado, que ainda não completaram três anos para ter estabilidade, serão considerados “em período de experiência” e poderão ser dispensados.

Burocracia

A reforma pretende acabar com certas regalias do funcionalismo público: extinguir a licença-prêmio (três meses de férias a cada cinco anos, vigente ainda em 20 estados), adicional por tempo de serviço, já extinto em nível federal; aposentadoria compulsória em caso de punição, aumentos retroativos, férias superiores a 30 dias no ano, adicional por substituição, redução de jornada sem perda salarial, progressão por tempo de serviço e incorporação ao salário de vantagens referentes ao exercício de funções e cargos comissionados. A proposta do governo é enxugar a máquina federal, com extinção ou reestruturação de autarquias e fundações, órgãos e cargos, além de redefinir atribuições e regras de funcionamento.

Do ponto de vista fiscal, a reforma não mexe com o maior problema da administração pública: a previdência diferenciada, com salário integral na aposentadoria. Já se instalou na administração federal um duro choque de concepções sobre o papel da hierarquia e da disciplina na eficiência administrativa. Numa ordem democrática, um comando autoritário, com controle hierárquico e subordinação, tende a ser menos eficaz do que a delegação de responsabilidade e a liberdade para tomada de decisões no âmbito das atribuições funcionais, sobretudo nas carreiras de Estado. O método mais eficiente para organizar um exército não será o mais efetivo para estruturar um laboratório de pesquisa.

Para a sociedade, burocracia é palavrão, o que supostamente facilitaria a aprovação da reforma administrativa. Acontece que opinião pública exerce pressões difusas sobre o Congresso, enquanto os lobbies corporativos são concentrados e mais eficientes junto aos parlamentares, muitos dos quais são servidores de carreira. Além disso, a “incapacidade treinada”, ou seja, a dificuldade de adaptação às mudanças; a “psicose ocupacional”, que são preferências e antipatias desenvolvidas por cada servidor; e o “excesso de conformidade”, no qual o servidor “metódico, prudente e disciplinado” perde a perspectiva de prestar serviço ao cidadão — são problemas de natureza cultural, que não se resolvem com a reforma.

Luiz Carlos Azedo: Imunização de rebanho

“O Ministério da Saúde não combate a pandemia, deixou essa tarefa a cargo de estados e municípios, a pretexto de que o Supremo assim decidira, o que é uma interpretação falsa”

Parece piada pronta: o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou para comandar o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, responsável por todo o programa nacional de vacinas do governo federal, o médico veterinário Maurício Monteiro Cruz, formado no Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, em Goiás, com mestrado em prevenção e controle de doenças em animais pela Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília. Cruz estava lotado na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde do Governo do Distrito Federal e é especializado no controle da leishmaniose.

Como não lembrar da magistral interpretação de Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, por Jair Rodrigues, um clássico da nossa música popular: “Mas o mundo foi rodando/ Nas patas do meu cavalo/ E nos sonhos que fui sonhando/ As visões se clareando/ As visões se clareando/ Até que um dia acordei/ Então não pude seguir/ Valente lugar-tenente/ De dono de gado e gente/ Porque gado a gente marca/ Tange, ferra, engorda e mata/ Mas com gente é diferente”. Sem nenhum preconceito, não se pode acusar o general Pazuello de incoerente. Afinal, o ministro interino está operando uma estratégia de “imunização de rebanho” para gerenciar a pandemia da covid-19 no Brasil. Veterinários são especialistas nisso e profissionais de grande importância para a saúde pública. Alguns são grandes sanitaristas.

O Ministério da Saúde não está combatendo a pandemia, deixou essa tarefa a cargo de estados e municípios, a pretexto de que o Supremo Tribunal Federal (STF) assim decidira, o que é uma interpretação falsa, pois a decisão da Corte foi apenas de que caberia aos governadores e prefeitos gerenciar a política de isolamento social. Tecnicamente, a imunização de rebanho não é uma estratégia, é o efeito de proteção que surge em uma população quando uma percentagem alta de pessoas contraiu ou se vacinou contra uma doença. Mesmo quem não foi vacinado nem foi infectado, acaba protegido da doença porque um grande número de pessoas já foi imunizada, constituindo uma barreira humana contra a propagação do vírus.

Estima-se que o índice de 95% de vacinação seja o ideal para que isso ocorra, preservando as pessoas que não podem tomar a vacina, como acontece com o sarampo. Com isso, o vírus acaba desaparecendo. Veterinários, por exemplo, têm grande experiência em vacinação contra a febre aftosa, que ataca os rebanhos. O selo de imunização contra essa doença é fundamental para a exportação de carne bovina. No caso da covid-19, como não se tem vacina ainda, especialistas discutem qual seria a percentagem de contaminados para quem não teve a doença deixe de correr risco de se infectar. Não há respostas ainda, mas alguns pesquisadores estimam o número entre 60% e 80% da população total.

Vacinação

O departamento comandado por Cruz é responsável pela organização do calendário de vacinas do país, as campanhas nacionais e a distribuição dos medicamentos aos estados, assim como por acompanhar a cobertura vacinal. Sua tarefa é, sobretudo, de planejamento e logística, porém, depende da chegada da vacina contra a covid-19. Apesar de o Programa Nacional de Imunizações ser considerado uma referência mundial, desde 2016 a cobertura vacinal no país não tem atingido as metas, nem mesmo nas vacinas infantis obrigatórias. Nenhuma das 10 vacinas obrigatórias para menores de 2 anos atingiu as metas de cobertura em 2019. Entre elas, a poliomielite, que teve cobertura de apenas 82,1% das crianças. Considerada, oficialmente, erradicada no Brasil desde 1994, a doença ainda exige vacinação porque o vírus circula pelo mundo.

Mesmo com as subnotificações, com 120,9 mil mortes — das quais 30 mil em São Paulo — e 3,8 milhões de casos confirmados, o Brasil ainda está muito longe de alcançar a imunização de rebanho. A média móvel de casos dá sinais de que está começando a cair, mas ainda está num patamar muito elevado, que registra uma média móvel, nas últimas duas semanas, de 875 mortes e 36 mil casos por dia. O grande destaque no combate ao novo coronavírus foi a resiliência dos heróis anônimos na linha de frente do enfrentamento à pandemia, muitos dos quais contraíram a doença e morreram, sobretudo profissionais da saúde. O desempenho do Sistema Único de Saúde, com todos os problemas, está sendo fundamental para evitar uma mortalidade muito maior. A ideia de que a pandemia está acabando é muito perigosa; os fatores decisivos para controlá-la ainda são a política de isolamento social e a autoproteção individual.

Luiz Carlos Azedo: Mudança de franquia

“Guedes deu uma de bom cabrito, mas não se tem precedentes de um ministro à frente da Economia do país aceitar um pito público desses sem pedir demissão”

Perdão pela ironia, mas faz sentido: o presidente Jair Bolsonaro não quer mais saber de Posto Ipiranga, seu coração bate pela BR Distribuidora. Agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, terá de fazer uma escolha de Sofia: ou joga ao mar suas velhas teses e, com ela, o que resta da equipe de economistas liberais, ou pega o boné e volta para seus negócios. O que Bolsonaro fez, ontem, ao criticar publicamente a proposta do projeto Renda Brasil apresentada pela equipe econômica, é muito desmoralizante. Durante visita a Ipatinga, em Minas, o presidente da República desautorizou o ministro: “Ontem (terça, 25), discutimos a possível proposta do Renda Brasil, e falei: ‘Está suspenso’. A proposta, como apareceu para mim, não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de pobre para dar a paupérrimo”.

Guedes deu uma de bom cabrito, mas não se tem precedentes de um ministro à frente da Economia do país aceitar um pito público desses sem pedir demissão. É uma situação inimaginável, por exemplo, com o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, que exigiu a saída de todos os ministros desenvolvimentistas que o desafiaram. Nem o senador José Serra, que foi ministro da Saúde, dava pitaco na economia. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso só tratava de divergências com Malan em privado. O mesmo pode ser dito em relação ao ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, no governo Temer. Grande artífice do “teto de gastos”, que foi fundamental para reverter a recessão do governo Dilma Rousseff, ninguém apitava publicamente na economia além dele, nem no auge da crise provocada pelo caso JBS, na qual o presidente Michel Temer, por duas vezes, teve que evitar um impeachment.

Guedes, porém, tirou por menos: “É assim mesmo. Ele é o presidente e é quem decide”, disse. Apesar da forte reação do mercado — em baixa no mundo inteiro, o dólar está disparando no Brasil; o índice Bovespa desabou ontem —, o ministro da Economia disse que a equipe deve apresentar “o cardápio” de programas que podem ser unificados ao atual Bolsa Família, criando o Renda Brasil. “Está tudo equacionado. Não tem truque nem fura-teto. Tudo será feito com total transparência”, disse à jornalista Cristiana Lobo, da GloboNews. Há controvérsias. Bolsonaro terá nova rodada com ministros e assessores para decidir o valor do novo programa de transferência de rendas para os mais pobres. Sua proposta era acabar com os descontos de despesas com saúde e educação no Imposto de Renda, uma mecanismo para transferir renda da classe média para os mais pobres. Bolsonaro discorda por motivos óbvios: está deslocando o eixo da sua base eleitoral para os mais pobres, mas não quer perder apoio da classe média mais do que já perdeu. Este é o xis da questão: Bolsonaro antecipou em dois anos e meio a sua campanha de reeleição. Toda a política econômica está sendo subordinada ao seu projeto eleitoral.

Pulo do gato

O problema mais urgente a ser resolvido pela equipe econômica é a prorrogação do abono emergencial de R$ 600, cujo valor o presidente da República quer que seja o mesmo do Renda Brasil, o programa que vai substituir o Bolsa Família. O auxílio emergencial de R$ 600 é pago a 64 milhões de pessoas; o Bolsa Família, que não passa de R$ 205, quando beneficia cinco pessoas, atende a 14 milhões de famílias. Não existe a menor possibilidade de manter essa escala nem esse valor, sem quebrar a economia, mesmo incorporando os recursos de 27 programas sociais do governo, entre os quais, o abono salarial e o seguro-defeso. Guedes propôs um programa no valor de R$ 250, mas Bolsonaro quer mais. Também não aceita o fim do seguro-desemprego, que entraria no bolo.

O ministro da Economia ainda acredita num pulo do gato, nos dois sentidos: a criação de um imposto sobre todas as operações digitais, que teria uma base praticamente universal, porém, pode levar ao entesouramento de moeda e ampliação de operações em dinheiro vivo, além de promover um grande efeito cascata. Isso ampliaria muito a carga tributária, ou seja, tudo ao contrário do que pregam os economistas liberais. Há setores simpáticos à tese no mercado financeiro, mais preocupado com a administração da dívida pública e com o deficit fiscal, bem como no Congresso, onde a base parlamentar do governo pressiona para que haja aumento de gastos com obras.

Entretanto, o maior adversário da proposta do novo imposto no Congresso é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Entre os economistas, a crítica à proposta baseia-se nas teses do economista Arthur Laffer, para quem a diminuição dos impostos cobrados das empresas pode aumentar a arrecadação do Estado. Segundo a “Curva de Laffer”, a partir de um certo ponto, por mais que a alíquota do imposto seja aumentada, o tributo deverá gerar menos receita fiscal. Nossa carga tributária é cada vez maior, por causa da progressiva criação e aumento de alíquotas de impostos. Segundo a Receita federal, a carga tributária bruta em 2019 atingiu 33, 17% do PIB, ou seja, um terço da renda nacional vai para os governos da União, estados e municípios; sem a contrapartida de investimentos e serviços de qualidade, a máquina administrativa consome quase tudo. Ninguém aguenta mais.

Luiz Carlos Azedo: Sai Friedman, entra Samuelson

“Marinho convenceu Bolsonaro e ganhou a queda de braço com Guedes. Investimentos em habitação, ou seja, na construção civil, têm grande ‘efeito multiplicador’ na economia”

O principal guru do ministro da Economia, Paulo Guedes, é o grande patrono da Chicago School of Monetary Economics: o economista ultraliberal Milton Friedman, nascido e criado no Brooklyn, em Nova York, filho de um casal de judeus imigrantes da Ucrânia. Friedman queria estudar matemática, mas os professores Arthur F. Burns e Homer Jones o influenciaram a estudar economia. Burns, pela dedicação à pesquisa; Jones, porque conseguiu uma bolsa de US$ 300 para ele estudar na Universidade de Chicago, da qual se tornou professor em 1946, por 30 anos. Em 1962, no livro Capitalismo e Liberdade, no qual reuniu suas principais conferências, defendeu a abolição de subsídios agrícolas, tarifas/cotas de importação, controle de aluguéis, salário mínimo, moradia subsidiada, licenciamento profissional, seguridade social, monopólio estatal dos correios, agências regulatórias e alistamento militar obrigatório. Vendeu 500 mil exemplares.

Em 1976, Friedman ganhou o Nobel de Economia, para o qual foi fundamental sua atuação no Chile, como conselheiro dos economistas chilenos egressos da Universidade de Chicago que implantaram as reformas liberais do general Augusto Pinochet, o ditador chileno que havia deposto Salvador Allende, em 1973, equipe da qual o ministro Guedes fez parte. Vem daí a associação de Friedman ao autoritarismo — as reformas somente foram possíveis depois de um banho de sangue —; porém, ele teve uma única conversa com Pinochet. Entretanto, suas palestras fizeram grande sucesso e seus conselhos foram seguidos à risca: cortes rápidos e severos nos gastos do governo para conter a inflação, instituições mais abertas ao comércio internacional e políticas compensatórias para aliviar a vida das classes mais pobres.

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que cria um novo programa de habitação do governo federal, batizado de Casa Verde e Amarela, concebido para substituir o programa Minha casa, Minha Vida, criado em 2009, no governo Lula, para ser o carro-chefe da eleição da presidente Dilma Rousseff. Além de financiamento de imóveis, o programa de Bolsonaro prevê ações voltadas à regularização fundiária, à reforma de imóveis e à retomada de obras. Os juros do financiamento das habitações do programa serão menores nas regiões Norte e Nordeste.

A previsão do governo é gastar R$ 25 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e R$ 500 milhões do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS, fundo privado, mantido por bancos) e gerar 2,3 milhões de novos postos de trabalhos até 2024, entre diretos, indiretos e induzidos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, será o responsável pelo programa, que vai ampliar o número de famílias beneficiadas mediante redução na taxa de juros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço “para a menor da história”, além de mudanças na remuneração dos agentes financeiros.

Político hábil, Marinho convenceu o presidente Jair Bolsonaro e ganhou a queda de braço com Guedes. Economista, é um desenvolvimentista. Investimentos em habitação, ou seja, na construção civil, setor mais dinâmico da economia das cidades e grande empregador de mão de obra direta, têm grande “efeito multiplicador” na economia. É aí que entra o Paul Samuelson, ganhador do prêmio Nobel de 1970, um dos economistas mais influentes do século, defensor da aplicação desse conceito na política econômica. Físico e economista, Samuelson é autor de Fundamentos da Análise Econômica, ou Economics, um clássico da teoria econômica, que extrapola o campo da matemática na análise da complexidade da econômica.

Como funciona

O “multiplicador” é um efeito de segunda ordem sobre o sistema econômico criado pelo investimento. A expansão de um componente específico da renda nacional gera um resultado final maior do que o inicial para o PIB total. Qualquer alteração nas contas de consumo, investimento, gastos governamentais ou exportações impacta os indicadores de crescimento. Há três tipos de multiplicadores: o monetário, o fiscal e o keynesiano. O “multiplicador monetário” ocorre por meio do sistema bancário que, ao emprestar o que recebe através dos depósitos do público, multiplica a base monetária da economia, ou seja, o total de moeda disponível. O tomador do empréstimo vai investir esse dinheiro em produção para obter lucros superiores aos juros negociados com o banco. A poupança vira investimento e aumenta a renda. Já o “multiplicador fiscal” é uma mudança nos gastos governamentais, que impactará toda a renda nacional, com progressivo aumento no consumo e da renda, impactando generalizadamente na demanda agregada. Ou seja, a expansão do gasto público.

O “multiplicador keynesiano” refere-se ao impacto gerado pelo investimento. Quando há um aumento dos investimentos produtivos das empresas, haverá aumento na produção e mais contratação de mão de obra. Essa renda se reverte em consumo e poupança, sendo que o consumo é reinjetado na produção, aumentando ainda mais a renda nacional. A poupança será utilizada na sequência para investir em mais produção (por meio do multiplicador bancário) que será puxada pela demanda, com a ampliação do consumo. Ou seja, cada aumento na equação do PIB — consumo, investimento, gastos do governo ou exportações líquidas — gera um aumento na renda nacional. O problema é que essa conta não fecha numa situação como a que o Brasil está vivendo, sem poupança interna nem capacidade de endividamento. O próximo passo será “furar o teto” dos gastos públicos e emitir moeda.

Luiz Carlos Azedo: O peso das desigualdades

“Para viabilizar o investimento de R$ 30 bilhões em obras, a ideia é mesmo recriar o imposto sobre operações financeiras, enquanto a reforma administrativa é empurrada com a barriga”

O governo Bolsonaro anunciará, nesta semana, o programa Pró-Brasil. Para os que não sabem, é o projeto de obras de infraestrutura que havia sido apresentado pelos ministros da Casa Civil, Braga Neto; da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, logo no começo da pandemia, à revelia do ministro da Economia, Paulo Guedes. Gerou uma crise que levou o mercado a reagir algumas vezes, com forte especulações sobre a saída de Guedes, que não saiu. Entrou numa negociação com os demais ministros, mediada pelo presidente Jair Bolsonaro, que resultou na mudança de enfoque do programa, no qual ganharam mais densidade as propostas de desoneração da folha de pagamento e de transferência de renda mínima, chamados de Carteira Verde e Amarela e Renda Brasil, respectivamente.

Para viabilizar o investimento de R$ 30 bilhões em obras em fase de conclusão, a ideia é mesmo recriar o imposto sobre operações financeiras, ou seja, aumentar a carga tributária, enquanto a reforma administrativa é empurrada com a barriga pelo presidente da República. Há controvérsias sobre a manutenção do teto de gastos, do qual o ministro Paulo Guedes, com apoio do mercado, não abre mão. Mas o assunto continua em pauta, porque há economistas que defendem uma nova política monetária, como André Lara Resende, com menos preocupações fiscais. A torcida do Flamengo, os ministros militares, Freitas e Marinho, os políticos do Centrão e o presidente Jair Bolsonaro simpatizam com essas teses, contra as quais Guedes bate o pé. O velho conflito entre liberais e desenvolvimentistas está instalado no governo.

Há uma ligação entre os governos Vargas, Geisel e Dilma Rousseff, cujo fio condutor é o desenvolvimentismo. Boa parte das obras que Bolsonaro quer concluir, principalmente as que envolvem infraestrutura de transportes e energia para viabilizar a expansão do agronegócio e da mineração e de suas cadeias de exportação — interligando o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte à rota de comércio do Pacífico, via o canal do Panamá, na América Central —, foi iniciada nos governos Lula e Dilma. A política dos “campeões nacionais” do BNDES e a “nova matriz econômica”, que resultaram em grandes escândalos de corrupção do governo Lula e no desastre econômico do segundo mandato de Dilma Rousseff fazem parte desse mesmo processo. Vale lembrar que Rogério Marinho foi o articulador da reforma trabalhista do governo Michel Temer, no qual Tarcísio de Freitas foi o braço direito de Moreira Franco no programa de investimentos em infraestrutura e parcerias público-privadas. Há um fio de história em tudo isso, que as narrativas à esquerda e à direita procuram ocultar.

O tema da modernização conservadora, que alguns chamam de “via prussiana” e outros de “revolução passiva”, está tendo sua recidiva nos bastidores do governo Bolsonaro. Os militares que o hegemonizam são desenvolvimentistas, saudosistas do “milagre econômico” do regime militar e começam a esboçar um projeto de desenvolvimento para o país sob a bandeira da ordem. O problema é que a ordem é democrática, ou seja, pressupõe o respeito à Constituição e aos demais poderes, o que complica bastante a implementação de projetos sem um amplo consenso político e social. Como o governo Bolsonaro não é de construir amplos acordos, vive do confronto com seus adversários, certas convergências programáticas com a oposição se inviabilizam. Mas essa é outra discussão.

Estado e mercado

De onde vem a força do desenvolvimentismo nos tempos atuais? Vem, sobretudo, da experiência dos chamados Tigres Asiáticos — Coreia do Sul, Cingapura, Taiwan e Hong Kong —, que alcançaram altos níveis de desenvolvimento combinando intervenção governamental e relação com o mercado. Esses países investiram pesadamente na educação e na infraestrutura e mantiveram uma forte relação com o mercado, com subsídios e incentivos fiscais, sem interferir na relação entre as empresas. O mesmo modelo foi adotado na América Latina e na África e fracassou, por causa do tratamento preferencial dado às empresas, sufocando a concorrência, e da corrupção. Não faltam exemplos, mas nos basta o que aconteceu por aqui. A China, hoje, é o país mais bem-sucedido em termos de modelo de “Estado desenvolvimentista”, mas é uma outra coisa, porque manteve o planejamento centralizado e o controle absoluto do Partido Comunista sobre a maioria das empresas chinesas, embora também existam grandes empresas 100% privadas e integradas às cadeias globais de comércio.

Com a pandemia e a recessão, as deficiências do sistema educacional, a política ambiental retrógrada, as tensões políticas e a explosão da dívida pública, fica muito difícil financiar a modernização da infraestrutura. Como não temos poupança interna nem capacidade de endividamento, o financiamento dos grandes projetos depende de investimentos estrangeiros, o que requer segurança jurídica e estabilidade política, além de atender às modernas exigências de sustentabilidade, transparência e responsabilidade social. Além disso, nossas desigualdades contribuem para frear o crescimento econômico: a concentração de renda gera insatisfação social e pressiona o governo por políticas mais distributivistas, que somente são possíveis com aumento de impostos, que acabam por reduzir as taxas de crescimento. Essa ciranda, diante da crise que estamos vivendo, inviabiliza tanto o projeto ultraliberal de Guedes quanto a proposta desenvolvimentista de seus adversários no governo. Estamos num jogo de perde-perde.

Luiz Carlos Azedo: O esgotamento do milagre

“Os militares se retiraram em ordem para os quartéis, após a eleição de Tancredo Neves, em 1985. Agora, estão de volta ao poder, na garupa do presidente Jair Bolsonaro”

No Brasil republicano, houve dois longos ciclos de modernização do Estado e da economia, ambos em regimes ditatoriais. O primeiro, após a Revolução de 1930, que culminou no Estado Novo, durou 15 anos e se esgotou com o fim da II Guerra Mundial e a redemocratização; o segundo, após o golpe militar de 1964, resultou numa ditadura de 21 anos. Em dois momentos, porém, foi possível realizar ciclos de modernização do Estado e da economia em bases democráticas, durante os governos Juscelino Kubitschek (1956 a 1961), com seu Plano de Metas, e Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002), com o Plano Real.

Como foi a ascensão e queda do “milagre econômico” dos militares? O I Plano Nacional de Desenvolvimento, no governo do general Garrastazu Médici, idealizado pelo ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Veloso, pretendia pôr o Brasil entre as nações desenvolvidas no espaço de uma geração. Para tanto, duplicaria a renda per capita do país até 1980; elevaria o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) até 1974, com base numa taxa anual entre 8% e 10%; e elevaria a taxa de expansão do emprego até 3,2% em 1974, além de reduzir a inflação.

A meta foi ultrapassada: o crescimento do PIB, de 1967 a 1973, foi de cerca de 10,2%, e de quase 12,5% entre 1971 e 1973, diante de uma média de 7% no pós-guerra, até o início dos anos 1960. Diante do crescimento da população de 2,9% ao ano, a segunda grande meta, de aumento do PIB per capita à taxa de cerca de 6%, também foi alcançada. Entre 1967 e 1973, população aumentou de 85,1 milhões para 99,8 milhões de habitantes, o produto per capita cresceu à taxa média de 7,2%. O nível de emprego passou “de 2,8% para a ordem de 3,3% em 1973”. Outra “grande meta” era o aumento do investimento fixo bruto em 58% de 1969 para 1973. Entre 1971 e 1973, a formação bruta de capital fixo correspondeu, em média, a 21% do PIB, alcançando 22,4% em 1973. Apenas no período de 1970 a 1973, o aumento real do nível de investimento foi de 62,9% –– novamente ultrapassou a meta estabelecida em 1970.

Tudo isso foi “financiado” pela poupança nacional bruta. Entre 1967 e 1973, a absorção líquida de recursos do exterior foi de apenas 0,8% do PIB, elevando-se um pouco para 1,2%, de 1970 a 1973. Houve excessivo endividamento externo e concentração de renda, porque os salários cresceram a taxas inferiores à da produtividade, porém com ganhos expressivos para a classe média, que cresceu.

Para corrigir essas distorções, no governo Ernesto Geisel foi lançado o II Plano Nacional de Desenvolvimento, que pretendia elevar a renda per capita a mais de US$ 1 mil e fazer com que o PIB ultrapassasse os US$ cem bilhões em 1977. A meta para o quinquênio 1975-1979 era enfrentar a escassez de petróleo e promover novo ciclo de industrialização, alavancado pelo setor produtivo estatal, com implantação de indústrias básicas, sobretudo bens de capital e eletrônica pesada, para substituir as importações e abrir novas frentes de exportação. A agropecuária também teria um novo papel.

Abertura

O II PND mirava uma sociedade industrial moderna, tendo por núcleo básico a região Centro-Sul. Exigia investimentos de Cr$ 700 bilhões para a indústria de base, o desenvolvimento científico e tecnológico e da infraestrutura econômica. A política de energia seria decisiva para reduzir a dependência do país em relação às fontes externas. Havia um programa de aplicação de recursos no Nordeste, ocupação produtiva da Amazônia e da região Centro-Oeste.

A crise do petróleo e a falta de capacidade de financiamento do setor público, porém, levaram ao colapso o projeto de capitalismo de estado dos militares. Havia muito voluntarismo, o modelo de substituição de importações havia se esgotado com o avanço da globalização, ao mesmo tempo que a sobrevivência política do regime militar era ameaçada pela oposição democrática, apesar da brutal repressão.

Na prática, o projeto de abertura política de Geisel, que teve seu curso no governo Figueiredo, diante das sucessivas derrotas eleitorais dos militares e seus aliados, foi mais bem-sucedido do que o II PND. Os militares se retiraram em ordem para os quartéis, após a eleição do oposicionista Tancredo Neves, um liberal-conservador, em 1985. Entretanto, agora, estão de volta ao poder, na garupa do presidente Jair Bolsonaro. Saudosistas do “milagre econômico”, porém, movem uma guerra surda contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, para mudar a política econômica e retomar o velho projeto nacional-desenvolvimentista. Sem chances de dar certo.

Luiz Carlos Azedo: Nos deixem fora dessa

“Na guerra de fake news, atribuir as mais de 100 mil mortes por covid-19 a um falso “genocídio comunista chinês” reproduz uma mentalidade reacionária, xenófoba e racista”

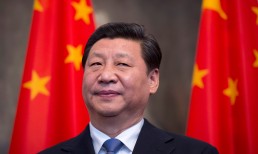

No seu livro Sobre a China (Objetiva), de 2011, Henry Kissinger analisa a história, a diplomacia e a estratégia chinesas na cena mundial. Artífice da reaproximação entre os Estados Unidos e o “Império do Meio”, durante o governo de Richard Nixon, Kissinger realizou mais de 50 visitas a Pequim e a diversas províncias chinesas, encontrando-se com as principais lideranças que antecederam Xi Jinping, o atual presidente chinês: Mao Zedong, Zhou Enlai e Deng Xiaoping. O ex-secretário de Estado norte-americano previu que a China e os Estados Unidos — uma potência continental e uma potência marítima — travariam uma longa disputa pelo controle do comércio mundial, cujo eixo se deslocara do Atlântico pelo Pacífico. Até aí, nada demais. A coisa fica perturbadora quando ele mostra que essa disputa reproduziria o embate entre a Inglaterra, uma potência marítima, e a Alemanha, uma potência continental, pelo controle do comércio no Atlântico, o que provocou duas guerras mundiais no século passado. Quais seriam a forma e desfecho desse embate entre os Estados Unidos e a China?

A resposta começou a ser dada em fevereiro de 2012, com um anúncio da Chrysler, no intervalo da Superbowl, a final do campeonato de futebol americano: “As pessoas estão sem emprego e sofrendo… Detroit mostra-nos que dá para sair dessa. Este país não pode ser derrubado com um soco”. Começava ali a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China que agora estamos assistindo. A Chrysler traduzia o sentimento de milhões de norte-americanos que responsabilizavam a China pela perda de seus empregos. A empresa evocava o patriotismo ao dizer que comprar seus carros salvaria os americanos. Colou a tal ponto que a tese embalou a eleição de Donald Trump em 2016.

O anúncio fora visto por 111 milhões de pessoas, o que popularizou uma discussão que, na verdade, havia sido iniciada em 2005, por Ben Bernanke, então presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, e que ganhara força depois da crise financeira de 2008. O que dizia Bernanke? O deficit da balança de pagamentos dos Estados Unidos havia subido bruscamente no final dos anos 1990, atingindo US$ 640 bilhões, ou seja, 5,5% do PIB em 2004. A poupança interna também havia caído 16,5% do PIB desde 1996. O deficit só poderia ter sido financiado por investimentos estrangeiros. Para Bernanke, havia uma “fartura de poupança mundial” e os chineses, com um tremendo superavit comercial com os Estados Unidos, não estavam investindo nem comprando produtos norte-americanos, estavam aplicando os ganhos em poupança e reservas de moedas.

A pandemia

Bernanke citava outras causas, como o aumento do preço do petróleo e os “fundos de reservas” dos países para se prevenir em relação a crises, mas os chineses eram apontados como os grandes vilões. Na verdade, os americanos aproveitavam a fartura de crédito e se endividavam numa bolha imobiliária. A crise provocada pela falência do Lehman Brothers, porém, parecia corroborar a tese do então presidente do Fed: “Os superavits em conta-corrente da China foram usados quase todos para adquirir ativos dos EUA, mais de 80% deles em títulos do tesouro e de agências muito seguros”, dizia o ex-presidente do Fed. Muitos economistas contestaram a tese, culpar os chineses era uma desculpa para o próprio fracasso. A desregulamentação exagerada do sistema financeiro e a especulação no imobiliário norte-americano foram as principais causas da crise de 2008. A existência da tal “fartura de poupança” também é um mito. Entretanto, a narrativa está aí até hoje e ocupa o centro da campanha de reeleição de Trump, que, agora, também culpa os chineses pela pandemia de covid-19, que chama de “gripe chinesa”.

No Brasil, essa discussão também é pautada por interesses políticos, pois é uma forma de transferir responsabilidades e encontrar um bode expiatório para a pandemia. Na guerra de fake news, atribuir as mais de 100 mil mortes por covid-19 a um falso “genocídio comunista chinês” reproduz uma mentalidade reacionária, xenófoba e racista. Além disso, essa retórica pode trazer péssimas consequências para a economia brasileira, haja vista que o nosso principal parceiro comercial é a China e não os Estados Unidos, potência com a qual o presidente Jair Bolsonaro estabeleceu um alinhamento automático na nossa política externa. Bastou as autoridades sanitárias chinesas anunciarem a presença do vírus da covid-19 num lote de asas de frango congeladas exportado por um frigorífico brasileiro para que as Filipinas, um parceiro comercial importante, suspendessem as importações de frango do Brasil. Ou seja, melhor fazer o dever de casa e ficar fora dessa briga.

https://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-nos-deixem-fora-dessa/