Day: junho 15, 2022

Ailton Krenak é eleito para a Academia Mineira de Letras

Daniel Barbosa*

Com 36 votos do total de 39 votantes, o escritor Ailton Krenak, autor do best-seller "Ideias para adiar o fim do mundo", foi eleito como o novo ocupante da cadeira de número 24 da Academia Mineira de Letras (AML), vaga desde o falecimento do escritor e jornalista Eduardo Almeida Reis. A eleição ocorreu na tarde desta terça-feira (14/6) na sede da AML, em Belo Horizonte.

Tendo como patrona Barbara Eliodora, a cadeira 24 foi fundada por João Lúcio. Por ela também passaram Cláudio Brandão, Henrique de Resende, Sylvio Miraglia, além do já citado Eduardo Almeida Reis.

O jornalista Rogério Faria Tavares, presidente da AML, destacou que a chegada de Ailton Krenak à AML é um momento histórico, inédito no país: "A arrebatadora eleição de Ailton Krenak para a Academia se abre a uma inegável dimensão simbólica. Ela é uma reverência justa e devida à potente e fascinante cultura dos povos indígenas, uma das matrizes formadoras da nacionalidade".

Ele considera que a presença de Ailton Krenak na cena cultural brasileira é luminosa e inspiradora. "Seus livros conquistaram a todos pelo vigor de sua mensagem e pela beleza de suas palavras, sendo, hoje, traduzidos para mais de 13 países. São textos que nos alertam sobre como a humanidade está lidando com o meio ambiente e com o seu próprio futuro. Sua visão de mundo é poderosa, abrangente, inclusiva. Ler com atenção o que Ailton Krenak escreve é fundamental para compreender alguns dos dramas mais agudos que vivemos hoje", disse, em nota à imprensa.

ETNIA KRENAK

Ailton Alves Lacerda Krenak é um pensador, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia Krenak, cuja população chegava a 5 mil pessoas no início do século 20 – esse número foi reduzido a 600 na década de 1920 e a 130 indivíduos em 1989. Na época, Ailton alertou que “se continuar nesse passo, nós vamos entrar no ano 2000 com umas três pessoas”. Felizmente isso não aconteceu. Contando com esforços do próprio Ailton, os Krenak fecharam o século com uma população de 150 pessoas.

Nascido em 1953, no município de Itabirinha, no estado de Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce, ele se mudou com a família, quando tinha 17 anos, para o estado do Paraná, onde se alfabetizou e se tornou produtor gráfico e jornalista.

Na década de 1980, passou a dedicar-se exclusivamente ao movimento indígena. Em 1985, fundou a organização não governamental Núcleo de Cultura Indígena, com o intuito de promover a cultura dos povos originários. À época da Assembleia Nacional Constituinte, uma emenda popular assegurou a participação do grupo no processo de elaboração da nova Carta Magna, momento em que Ailton assumiu ativo papel na defesa dos direitos de seu povo.

POVOS DA FLORESTA

Em 1988, participou da fundação da União dos Povos Indígenas, organização que visa representar os interesses indígenas no cenário nacional. No ano seguinte, integrou a Aliança dos Povos da Floresta, movimento que visava o estabelecimento de reservas naturais na Amazônia - onde fosse possível a subsistência econômica através da extração do látex da seringueira, bem como da coleta de outros produtos da floresta.

De volta a Minas Gerais, para viver próximo de seu povo, passou a realizar, na Serra do Cipó, por meio de sua ONG, o Festival de Dança e Cultura Indígena, cuja primeira edição remonta a 1998. O evento criado pelo Núcleo de Cultura Indígena se dedica a promover o intercâmbio entre as diferentes etnias indígenas e delas com os não índios.

Em 2000, foi o narrador principal do documentário “Índios no Brasil”, produzido pela TV Escola. Dividida em dez partes, a produção aborda a identidade, as línguas, os costumes, as tradições, a colonização e o contato com o branco, a briga pela terra, a integração com a natureza e os direitos conquistados pelos indígenas até fins do século 20. Entre 2003 e 2010, Ailton Krenak foi assessor especial do Governo de Minas Gerais para assuntos indígenas, durante as gestões de Aécio Neves e António Anastasia.

No ano de 2014, ele foi um dos palestrantes do seminário internacional “Os mil nomes de Gaia”, ocorrido no Rio de Janeiro sob organização de Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo do Museu Nacional, e Deborah Danowski, filósofa da PUC-Rio.

MOBILIZAÇÃO INDÍGENA

Em abril de 2015, durante a Mobilização Nacional Indígena, convocada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), foi lançado um livro da coleção “Encontros”, da Azougue Editorial, que reúne diversas entrevistas concedidas por Ailton Krenak entre 1984 e 2013. Os textos foram organizados pelo editor Sérgio Cohn e contam com apresentação de Viveiros de Castro.

No dia 18 de fevereiro de 2016, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) concedeu a Ailton o título de Professor Doutor Honoris Causa, um reconhecimento pela sua importância na luta pelos direitos dos povos indígenas e pelas causas ambientais no país. Atualmente, ele leciona, nesta mesma universidade, as disciplinas Cultura e História dos Povos Indígenas e Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais, ambos em cursos de especialização.

Em 2018, Ailton foi um dos protagonistas de uma série na Netflix chamada “Guerras do Brasil”, que relata com detalhes a formação da nação ao longo de séculos de conflito armado, começando com os primeiros conquistadores até a violência na atualidade. Em 2020, conquistou o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano concedido pela União Brasileira dos Escritores (UBE).

DISTINÇÃO DA UNB

Em maio deste ano, ele recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Brasília (UnB). A entrega aconteceu no dia 12, no auditório do Conselho Universitário (Consuni), que fica no campus Darcy Ribeiro. A data foi definida em memória do lançamento oficial da Aliança dos Povos da Floresta. Ele é o primeiro indígena a receber o título pela universidade.

O reconhecimento, um dos mais importantes da instituição, é condido a personalidades que tenham se destacado pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento dos povos. A recomendação da homenagem ao líder indígena foi feita pelo Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (Ceam) da universidade e havia sido aprovada pelo Consuni em dezembro do ano passado, por aclamação.

“Eu acabei me constituindo como um sujeito coletivo, com experiência profunda de pertencimento a esta terra, a este território, desta parte do planeta a que nós nos apegamos de maneira tão determinada, que nós enfrentamos qualquer desafio para honrar essa Mãe Terra”, disse, emocionado, no discurso após receber a honraria, atribuindo este reconhecimento não à sua pessoa, mas a comunidade da qual faz parte.

Ailton Krenak é um dos mais proeminentes intelectuais brasileiros da atualidade e uma liderança histórica do movimento nacional indígena, com vários livros publicados, entre eles “A vida não é útil”, “O amanhã não está à venda”, “Tembetá” e “O sistema e o antissistema: três ensaios, três mundos no mesmo mundo” (escrito em colaboração com outros autores), além do já citado “Ideias para adiar o fim do mundo”. Atualmente ele vive na Reserva Indígena Krenak, no município de Resplendor (MG).

*Texto publicado originalmente em Estado de Minas Cultura

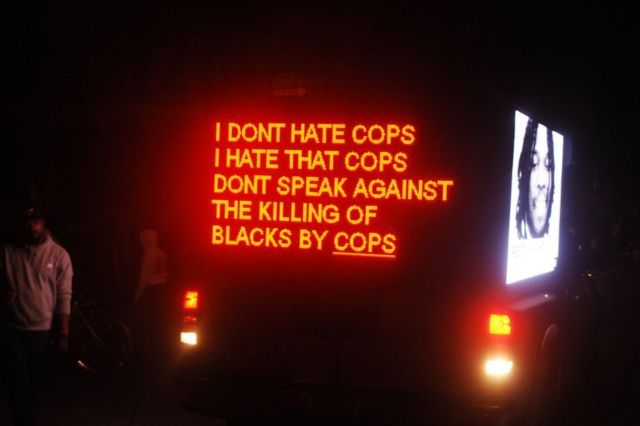

Como é a conversa de pais negros com filhos sobre racismo e abuso policial nos EUA

Leire Ventas, BBC News Brasil*

"Vou definir para você como mãe, como uma mãe que criou quatro filhos negros: 'the talk' ('a conversa', em português) tem a ver com segurança pessoal, com as coisas que eles podem fazer para voltar para casa vivos."

A explicação é da reverenda Najuma Smith-Pollard. Ela conhece bem o assunto, que viveu pessoalmente com seu filho mais velho, Daniel (que morreu em 2018, com 24 anos), agora com outros três meninos, de 12, 17 e 18 anos, e às vezes também com sua filha de 7, em um bairro no sul de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ela esclarece que não é um diálogo pontual, um assunto do qual se fala uma única vez, mas sim algo constante, presente entre as famílias afroamericanas há várias gerações.

"É uma conversa permanente entre pais e filhos sobre [como garantir] sua segurança pessoal pública ao trafegar pela vida interurbana", explica ela à BBC News Mundo (o serviço de notícias em espanhol da BBC).

Smith-Pollard levou sua experiência pastoral e como líder comunitária para o trabalho que realiza no Centro para a Religião e Cultura da Universidade do Sul da Califórnia (USC).

"Como mãe de filhos negros que vivem na cidade, tenho que falar para eles sobre policiais e criminosos, porque existem pessoas nos nossos bairros que simplesmente não têm boas intenções. Tenho que ensinar a eles como se relacionar com as forças [de manutenção] da ordem, mas também a navegar pela vida em geral", acrescenta ela.

Conhecida coloquialmente como "the talk" ("a conversa", em português), essa é a manifestação comum do que o setor acadêmico chama de socialização étnico-racial, um vasto campo de estudos no âmbito das ciências sociais e da psicologia.

Sobre ela, existe extensa literatura científica, além de documentários profundos com uma série de pessoas de destaque, como The Talk: Race in America ("A conversa: raça na América", em tradução livre), da rede de televisão pública norte-americana PBS e relatos na ficção, como nas populares séries de TV Grey's Anatomy e Black-ish.

É uma questão real. E as pessoas que falaram (e as que não quiseram falar) com a BBC indicaram que se trata de algo doloroso, difícil, um "peso" que as famílias afroamericanas precisam suportar e que também afeta, cada vez mais, as famílias de origem latina.

Elas concordam que se trata de uma conversa "imensamente pessoal" que adquire novas nuances à medida que os filhos crescem e conforme muda o contexto.

"Agora, com o aumento da violência racista, também precisamos começar a dizer aos jovens: 'vocês não podem confiar em todos os meninos brancos de 18 anos que pareçam estar fora das suas vizinhanças'", afirma Smith-Pollard.

Ela se refere ao ataque a tiros que, em 14 de maio de 2022, deixou 10 mortos em um supermercado de um bairro com população majoritariamente negra na cidade de Buffalo, no Estado de Nova York.

Sobre moletons e como lidar com a polícia

Smith-Pollard recorda que a conversa com seu filho maior começou quando ele estava prestes a completar 13 anos. Ele estava no sétimo ano e foi assaltado quando ia a caminho da biblioteca com um colega.

"Tive que dizer a ele: 'quando você e o seu amigo andarem na rua, vocês precisam prestar atenção a quem estiver ao seu redor'", relembra ela.

Essa mensagem sobre segurança foi sendo repetida de forma constante toda vez que ele ia sozinho para uma loja, antes de subir no ônibus, mas assumiu outra feição quando ele tirou sua carteira de motorista.

"Quando ele começou a dirigir, precisei começar a falar com ele sobre o que fazer e o que não fazer se ele fosse parado pela polícia", relata ela.

Smith-Pollard relembra que a conversa começou assim: "Nós moramos em Los Angeles, no sul da cidade. Você não precisa fazer nada de errado para ser preso. Pode ser que digam para você parar e inventem algumas acusações de que você é suspeito. Você precisa saber que você tem os seus direitos."

Ela já havia falado sobre os direitos com seu filho quando ele completou 15 anos, já que seu porte físico — alto e forte, por ter jogado futebol desde os nove anos — "sempre fazia com que confundissem sua idade".

"Você não deve deixar que ninguém o reviste se não tiver uma ordem. Você não precisa responder nenhuma pergunta porque você é menor. Você pode telefonar para a sua mãe; pode fazer com que me liguem imediatamente. Não tenha medo se quiserem levar você para a delegacia. Não brigue. Não corra. O seu pai e eu sempre tiraremos você de apuros, nunca vai precisar se preocupar com isso", prosseguiu ela.

"Diga o seu nome e mostre o seu documento de identidade. É tudo o que você precisa dar a eles e é melhor que você dê, para que eles possam verificar que você não tem antecedentes."

Daniel conseguiu pôr as lições em prática nas quatro vezes em que, segundo sua mãe, foi detido erroneamente como vítima de preconceito racial. Ele conseguiu sair sem problemas graças às lições. E as recomendações prosseguiram quando ele foi viver por conta própria.

"Você sabe que existem certas coisas que não deve fazer e é assim que você protege a si mesmo. Você conhece a quarta emenda [da constituição norte-americana, que protege o direito à privacidade e a não sofrer invasões arbitrárias] e, agora que você tem seu próprio apartamento, não deve deixar ninguém entrar", orientou a mãe.

Smith-Pollard também o advertiu sobre o sagging — a moda de usar as calças abaixo da cintura, mostrando a roupa de baixo, o que era muito comum nos anos 1990 — e hoje proíbe seu filho menor e seu filho adotivo de usar blusas com capuz.

"Não, vocês não vão levar moletom para a escola, nem para caminhar pela rua", diz a mãe aos seus filhos.

"E não é porque estejam fazendo algo de ruim, é porque não quero que ninguém pense que, por usar uma blusa com capuz, vocês estão tramando alguma coisa. A polícia e as pessoas deram um significado para essa roupa que ela não tem. E, sim, todos usam moletons, mas um menino branco usar não é a mesma coisa que vocês."

"Sempre estivemos prontos", segundo Smith-Pollard. "E o que quero dizer [com isso] é que estivemos prontos com advogados, dinheiro para fiança e tudo isso, porque realmente não confio na polícia."

"Nós simplesmente ensinamos [para Daniel]. Tínhamos um filho negro bonito. Não foi um trabalho fácil criá-lo com segurança em Los Angeles. E, acredite, eu pensava que, quando ele fosse adulto, não teria nada com que me preocupar, até que alguém disparou e matou alguém que simplesmente estava tendo um dia muito ruim."

As estatísticas

Como ocorre com muitos pais de filhos negros, Smith-Pollard sempre receou que, se não tivesse essas conversas, seus filhos poderiam acabar aumentando as estatísticas da violência em geral — e da polícia em particular, como ocorreu com George Floyd, que morreu nas mãos do então policial Derek Chauvin em Minneapolis (Minnesota, Estados Unidos), em 2020.

Estatísticas oficiais justificam esse temor. No condado de Los Angeles, onde Smith-Pollard mora com a família, pelo menos 968 pessoas morreram nas mãos das forças de manutenção da ordem desde 2000, segundo os registros médicos forenses compilados pelo jornal americano Los Angeles Times. Desse total, quase 80% eram negros ou latinos, quase todos homens.

A nível nacional, os dados também deixam claro esse desequilíbrio demográfico, como já mostrou demonstrou a equipe de checagem de dados da BBC.

O jornal americano WThe Washington Post mantém um banco de dados atualizado desde 2015 sobre disparos realizados pela polícia do país.

O levantamento indica que 24% das vítimas fatais dos mais de 5.000 incidentes mortais registrados eram afroamericanos — embora eles representem menos de 13% da população total do país.

Os afroamericanos também são abordados pela polícia com mais frequência quando estão dirigindo: cerca de 20% mais, segundo um estudo conduzido em 2020 pela Universidade Stanford, na Califórnia, um dos mais recentes sobre o tema e que analisou mais de 100 milhões de detenções no trânsito.

As estatísticas fazem distinção apenas por Estados, mas há testemunhos de discriminação em todas as classes socioeconômicas.

Para ilustrar que a origem da "conversa" vem de décadas atrás e se mantém ao longo das gerações, Smith-Pollard recorda que seu avô recebia recomendações para não caminhar por certas ruas no Mississipi, onde cresceu nos anos 1940.

Ou faz referência aos tempos em que ela ministrava na Primeira Igreja Africana Metodista Episcopal de Los Angeles, quando havia grupos de voluntários que aconselhavam aos jovens negros como vestir-se, caminhar, agir e ter consciência de como as outras pessoas poderiam observá-los — ainda antes dos distúrbios de 1992.

Estereótipos e medos

"Realmente esperava que nunca precisasse ter 'a conversa' com meu filho", afirma Judy Belk, presidente e diretora-executiva da The California Wellness Foundation (Cal Wellness), que é uma das maiores instituições filantrópicas do Estado, dedicada a promover a prevenção da violência como questão de saúde pública há 30 anos.

Mas alguma coisa mudou quando seu filho — como ocorreu com o de Smith-Pollard — tinha 12 ou 13 anos de idade.

"Na época, nós morávamos em Oakland [Califórnia] e eu trabalhava em São Francisco [no outro lado da baía]. Ele me pediu [que o deixasse], que já era suficientemente grande para andar sozinho de metrô. Eu fiquei muito preocupada e então lhe disse: 'Não fale com estranhos, ligue quando entrar no trem e quando sair...'", relembra ela.

O filho seguiu as instruções da mãe e, quando eles se encontraram em São Francisco e ela perguntou como foi a viagem, a resposta a deixou em choque. Esta foi a conversa:

— Mamãe, não acho que você precise se preocupar que alguém vá me fazer mal. Acho que as pessoas do trem estavam nervosas com a minha presença.

— Como assim?

— Acho que deixei algumas senhoras brancas idosas nervosas.

"Minha alma desabou. Eu havia sido ingênua ao acreditar que talvez ele pudesse escapar dessa sensação de se sentir 'o outro'", reconhece ela.

Belk havia crescido no sul dos Estados Unidos (Virgínia), onde havia segregação, e esperava salvar seus filhos de qualquer situação similar, criando-os na Califórnia.

Quando viu a expressão de devastação da mãe, o filho tentou reconfortá-la.

— Não se preocupe. Peguei um livro e comecei a ler. E parece que elas começaram a ficar mais tranquilas comigo.

"Foi naquela noite que me dei conta que estava criando um homem negro e que, mesmo com sua educação privilegiada, o mundo iria vê-lo como um homem negro, com todos os estereótipos e medos [associados]", afirma ela.

"Provavelmente, já havíamos conversado sobre racismo antes, mas foi ali que percebi que precisaria ajudá-lo a entender como crescer sentindo-se seguro como afroamericano."

Belk se alegra ao lembrar que seu marido estava com o filho na primeira vez em que foi parado pela polícia enquanto dirigia. Foi na Carolina do Norte, onde ele iria cursar seus estudos de pós-graduação.

O policial perguntou para onde eles estavam indo e o pai viu ali uma oportunidade de ensinar ao seu filho como lidar com a situação — da mesma forma que, um dia, ele próprio havia sido instruído: "responda às perguntas e mantenha as mãos sobre o volante".

Pouco tempo depois, em dois incidentes distintos no Texas, os afroamericanos Botham Jean e Atatiana Jefferson — com 26 e 28 anos de idade, respectivamente — foram mortos por tiros disparados pela polícia nas suas próprias casas.

E, no início de 2019, Belk sentiu na própria pele que estar em segurança em casa pode ser uma ilusão até mesmo em Hollywood, onde ela mora atualmente.

Seu marido havia levado o cachorro para passear e uma vizinha, ao ver aquele homem negro perambulando pela rua com uma lanterna e entrar em seguida na casa dos Belk, decidiu alertar a polícia sobre um possível "intruso".

Dois agentes responderam à chamada, mas foram ao edifício errado. Outra vizinha abriu a porta para eles e avisou os policiais (um deles com uma arma nas mãos) que o endereço que eles estavam procurando era o da casa ao lado, mas que levassem em conta que seu morador era um médico negro.

Com isso, Belk conta que precisou atualizar "a conversa". "Onde estamos seguros, agora?", perguntou-se ela. Uma questão que volta à tona com os recentes ataques a tiros em Buffalo e no metrô de Nova York.

"Meu marido estava passeando com o cachorro no outro lado da rua em frente à nossa casa, em um bairro de classe alta, e alguém que não sabia que havia negros na vizinhança chamou a polícia. E agora minha filha está se perguntando se está segura no metrô da capital do país", acrescenta ela (sua filha trabalha no Capitólio e mora em Washington DC).

Belk conta que, depois do que aconteceu em Buffalo, ela precisou voltar a conversar com sua filha, ressaltando: "Claro que precisamos estar em alerta e queremos nos sentir seguros, mas não podemos deixar que o medo nos paralise".

"Foi uma conversa muito dolorosa", relata ela. "Não acredito que os brancos tenham esse tipo de conversa com seus filhos. É realmente um desconforto. Acho que nenhum ser humano deveria ter esse tipo de conversa. É um peso adicional que nós temos, o peso de ser negro nos Estados Unidos."

Apesar de tudo, ela afirma ser otimista.

"Não me levanto todos os dias pensando no racismo e costumo seguir a vida acreditando que, a cada dia, abrem-se novas possibilidades. Mas, de forma geral, costumam acontecer coisas ao longo da vida, às vezes involuntárias, outras engraçadas, às vezes dolorosas, que me recordam que sou negra e faço parte dessa situação", ressalta ela.

"Às vezes me acontece na loja, quando me pedem uma identificação a mais que não pediram à pessoa branca que estava à minha frente. Ou quando as pessoas têm dificuldade de entender que sou presidente e CEO [diretora-executiva] desta grande organização.

"Às vezes, não consigo táxi em Nova York, o que me deixa meio paranoica", conta. "Eu diria que o último desejo da maioria dos afroamericanos, da maioria dos que não são brancos, é seguir a vida sem esse peso."

O que dá esperanças a Belk é o seu trabalho: "Ver que há tantas pessoas trabalhando, de negros a brancos, fazendo tudo o que podem para combater todo esse racismo e intolerância".

*Texto publicado originalmente no BBC News Brasil

Revista online | Apoie mulheres

Kitty Lima*, especial para a revista Política Democrática online (44ª edição: junho/2022)

Precisamos incentivar mulheres a quererem entrar na vida política, tanto quanto é urgente apoiar aquelas que aceitam esse desafio. Afinal, uma democracia plena depende da presença equitativa de mulheres e homens na política, conforme afirma o Democracy Index da revista The Economist.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio de 2022, somos 80.468.657 eleitoras, o que equivale a quase 53% do total de eleitores do país. Na contramão disso, somos minoria absoluta nas cadeiras eletivas Brasil afora.

Conseguimos avanços importantes no que diz respeito à participação feminina na política. Algumas leis mais recentes contribuíram para isto. A começar pela Lei das Cotas, de 2009, que determina a obrigatoriedade de os partidos políticos terem, pelo menos, 30% de cada um dos sexos na sua composição de chapa. Soma-se a isso outras legislações que garantem recursos mínimos para eleições e campanhas de incentivo à participação e são essenciais para este avanço.

No entanto, o Brasil segue numa situação bem ruim no Mapa da ONU de 2020, que trata sobre o tema. O país ocupa a posição 140 de 193. Quando falamos da presença feminina na Câmara dos Deputados, ficamos atrás inclusive de países como Singapura, China, Líbia, Nigéria e Arábia Saudita, por exemplo. Não preciso ir longe para ver essa realidade. Aqui, em Sergipe, por exemplo, ao longo dos seus quase 202 anos, nunca houve uma mulher eleita deputada federal.

São incontáveis os motivos para tais números negativos. Falta de preparo, desejo, vontade ou competência não estão entre esses motivos. Podemos começar falando do direito ao voto, que só foi assegurado a mulheres com quase um século de diferença em relação a homens. Poxa! Somente há pouco mais de 40 anos tivemos a primeira mulher eleita senadora da República do Brasil.

Cito Mônica Sodré que, no TEDx São Paulo, foi cirúrgica ao elencar três motivos que tornam tão difícil o acesso das mulheres na carreira política. Dentre eles, devemos falar sobre o ensino nas escolas. É imperativo que os jovens, ainda na escola, tenham acesso à discussão sobre política e debatam o assunto. A escola precisa ser e entregar mais do que matéria de prova e/ou vestibular. Precisa haver formação política, mostrando o quanto é útil e necessária para as verdadeiras transformações na sociedade.

Outro ponto importante, também citado por Mônica, é a ausência de referências femininas na política. Pare e pense comigo: pesquise no Google imagens e tente encontrar imagens predominantes de mulheres atuando nos espaços políticos e de poder. Você verá o quanto é difícil encontrar esse tipo de registro. É natural que, diante de tal cenário, o nosso subconsciente diga que “aquele não é nosso lugar”. Por isso, é tão urgente e importante que todas e todos nos unamos para reverter este mindset.

O terceiro, e não menos importante motivo citado por Mônica, aponta o direito de sermos quem quisermos ser. Independente do espaço que estejamos ocupando, sempre seremos “vítimas” de comentários e análises sobre a forma como nos vestimos, nos maquiamos e nos portamos diante de outras pessoas, especialmente diante de homens. Além de termos nossos corpos avaliados, esse tipo de julgamento, inevitavelmente, mina e desestimula a maioria das mulheres.

Não bastasse tanto, ainda somos expostas diuturnamente à violência (política) de gênero. A pesquisa Mulheres na Política, realizada pelo DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a violência, referente às eleições de 2018 e 2020, mostra que as candidatas são mais discriminadas e desqualificadas pelo simples fato de serem mulheres.

Importante esclarecer que é considerada violência política de gênero “todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à vontade dela”. Isso pode acontecer a qualquer tempo da vida política.

Como mulher, jovem, mãe e parlamentar, posso afirmar que 10 a cada 10 mulheres que estão na política já foram violentadas por algum colega de parlamento ou algum outro cidadão. Incontáveis foram as vezes em que fui interrompida durante alguma fala minha. Lembro, quando ainda era vereadora, que ouvia, ao fundo do plenário, colega eleito latindo e tentando me desconcentrar ou desmerecer minha luta pelos animais.

Falar em animais, já não bastasse toda a dificuldade de ser mulher na política, no meu caso, ainda vivo o plus de defender uma bandeira relativamente nova no parlamento: os direitos dos animais.

Não é fácil. Preciso confessar. Talvez, se tivessem me dito que seria do jeito que é, eu não tivesse aceitado o desafio de ser candidata ainda em 2016, no ápice dos meus 27 anos e com um filho de 1 ano. Nada disso seria possível sem uma rede de apoio. Apoio de familiares, amigos e uma excelente equipe, que ficam com meu filho nas inúmeras vezes em que eu não posso. Que me ajuda a decifrar e percorrer cada trecho do labirinto político. Que, muitas vezes, não me deixa ter acesso a toda violência gratuita que chega pelas redes sociais.

O caminho é longo, mas já estamos nele e precisamos persistir na luta para aumentar a representatividade feminina na política. Esse caminho perpassa por cada mulher que podemos alcançar diretamente para mostrar a importância de participar das mesas de decisão. A sociedade civil, por meio de organizações não governamentais (ONGs), também é essencial. Assim como nós, pessoas já públicas e que estão nos espaços de poder, precisamos promover políticas públicas efetivas, que garantam recursos e dificultem as tão conhecidas candidaturas laranja. Desta forma, a sociedade evoluirá.

Sobre a autora

Priscilla Kitty Lima da Costa Pinto, conhecida como Kitty Lima, é natural de Aracaju (SE). Vegetariana desde os 5 anos e protetora dos animais desde então, fundou a ONG Anjos, há 10 anos, com o objetivo de salvar vidas de animais em sofrimento.

Em 2016, quase sem recursos, foi eleita vereadora de Aracaju com 4925 votos. Em sua atuação, chamou atenção da sociedade sergipana ao levantar pela primeira vez na história o debate do direito animal em Sergipe. Este fato a levou a ser eleita deputada estadual, em 2018, mantendo sua atuação imperativa em defesa dos animais e dos direitos da mulher e das minorias.

** O artigo foi traduzido para publicação na revista Política Democrática online de junho de 2022 (44ª edição), editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na revista Política Democrática online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não refletem, necessariamente, as opiniões da publicação.

Leia também

Revista online | As implicações da educação domiciliar

Revista online | Cenário eleitoral e guerras de narrativas

Revista online | Voltaremos a Crescer?

Revista online | O que nos dizem aquelas tatuagens nazistas do batalhão Azov

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online