stalin

Relatório secreto que denunciou crimes de Stálin é tema de livro lançado pela FAP

Nívia Cerqueira*, Coordenadora de Mídias Sociais

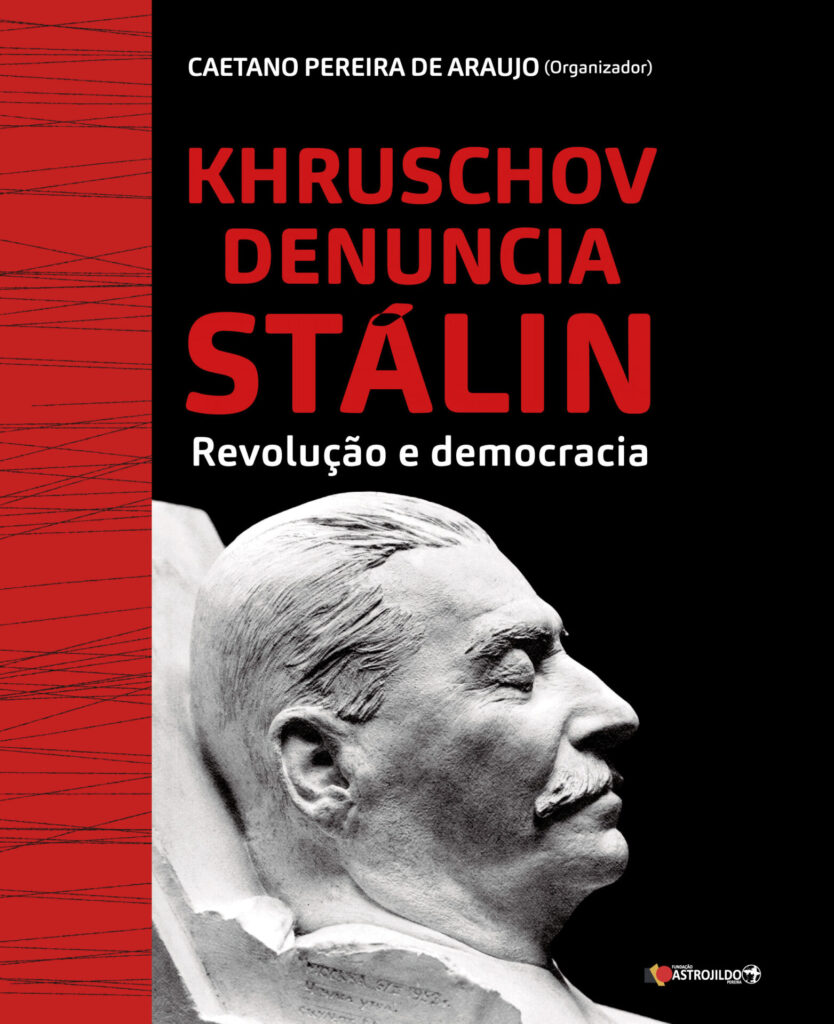

Na próxima terça-feira (18/10), às 17h, a Fundação Astrojildo Pereira, sediada em Brasília, fará o lançamento virtual do livro Khruschov denuncia Stálin: revolução e democracia. A obra, produzida pela entidade, tem coordenação editorial da jornalista e editora Beth Cataldo.

“Com esse convite da FAP, eu tive a oportunidade de mergulhar em acontecimentos marcantes, que ainda hoje repercutem no ambiente político”, relata a jornalista. Ela explica que livro convida os leitores a refletir sobre os valores democráticos que permeiam a discussão acerca dos rumos do socialismo.

Khruschov denuncia Stálin: revolução e democracia apresenta o relatório do discurso que foi pronunciado em Moscou em 1956, além da resolução do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. O livro é composto também por artigos de pesquisadores que trazem esclarecimentos sobre o contexto desses documentos, assim como o impacto desses acontecimentos no movimento comunista internacional e brasileiro.

Para Cataldo, o desafio de analisar esses fatos à luz da realidade atual foi enfrentado com sucesso pelos articulistas. “Eles abordam no livro os desdobramentos do Relatório Secreto, como ficou conhecido o pronunciamento em que Nikita Khruschov denunciou, em 1956, os crimes cometidos por Stálin”, avalia a editora.

A obra reúne documentos históricos originais, que foram traduzidos pelo historiador e tradutor Rodrigo Cosenza. Ele também selecionou imagens de arquivos russos que são inéditas no Brasil. A capa é de autoria do designer Sérgio Luz.

O organizador da publicação, Caetano Araújo, ressalta sua relevância para o momento político atual e revela que a obra não se resume apenas ao resgate histórico de um momento complicado que o PCB viveu.

“O livro é muito mais do que isso! O tema central é a democracia. Nós estamos vivendo hoje um momento em que a nossa democracia está sob risco, ameaça. Então, mais do que nunca, este é um texto oportuno para a situação política do momento”, destaca o sociólogo e diretor-geral da Fundação Astrojildo Pereira.

Resultado do trabalho de múltiplos interlocutores, o livro conta com a participação do historiador José Antônio Segatto; do professor e pesquisador de História Contemporânea Gianluca Fiocco; do jornalista e historiador Ivan Alves Fiilho; do historiador Rodrigo Cosenza; do historiador e professor Daniel Araão; do historiador e tradutor Rodrigo Ianhez e do tradutor e ensaísta Luiz Sergio Henriques. Eles confirmaram presença no debate virtual que acontecerá durante o lançamento e terá mediação de Beth Cataldo.

O evento será transmitido ao vivo pelo Facebook e YouTube da Fundação Astrojildo Pereira.

Serviço

Lançamento virtual do livro Khruschov denuncia Stálin: revolução e democracia

Dia: 18/10/2022

Horário: 17 horas

Onde: transmissão ao vivo pelo Facebook YouTube da FAP

Realização: Fundação Astrojildo Pereira (FAP)

Marcus Oliveira: As redes e a relativização do terror stalinista

As redes ampliaram decisivamente as dimensões da esfera pública. Com a individualização do acesso a distintas formas de publicação virtual, determinadas ideias, que contavam com pouca penetração nas mídias tradicionais, foram amplificadas pelo poder das redes. Nesse sentido, ainda que considerando as limitações dos algoritmos e a formação das bolhas virtuais, é possível afirmar um caráter democratizador das redes sociais. Todavia, esse processo de democratização é acompanhado pela emergência de discursos autoritários, relativismos e negacionismos de diversos matizes.

Conforme demonstrou o jornalista italiano Giuliano da Empoli, a engenharia do caos das redes sociais estimula a difusão desses discursos. Na medida em que as publicações adquirem relevância em virtude das reações do público, sejam elas de apoio ou rechaço, conteúdos radicais, tanto à esquerda quanto à direita, tendem a ocupar mais espaço dado ao amplo engajamento que recebem. Contraditoriamente, como nos demais processos de democratização, essa ampliação da esfera pública convive com vários espectros do autoritarismo.

Nesse cenário, a discussão em torno do stalinismo adquiriu certa relevância em virtude das publicações do historiador e comunicador Jones Manoel. Militante do PCB, Manoel, em entrevista concedida em setembro de 2020 à Folha de São Paulo, marca o anacronismo de uma parcela da esquerda que, incapaz de elaborar uma crítica consistente do passado, precisa tergiversar quanto as suas próprias tragédias. Embora não se assuma como stalinista, e até mesmo reconheça a existência do terror e dos gulags, Manoel opera uma defesa de Stalin que se desenvolve a partir de uma tentativa de separação ou compensação entre a violência e o que, em seus termos, seriam elementos emancipatórios contidos no regime.

Além de se desdobrar na relativização do terror stalinista, esse argumento compensatório ignora que não há regimes capazes se manterem exclusivamente por meio da força e que a constituição desses elementos emancipatórios são indissociáveis na produção dessa ordem política violenta e arbitrária. Na entrevista, ao ser indagado se os aspectos emancipatórios se sobrepunham ao terror, Manoel afirma que a análise histórica não deve estabelecer balanços entre pontos positivos e negativos, mas compreender a totalidade do fenômeno. Ao contrário disso, sua relativização do stalinismo parte precisamente da fragmentação do fenômeno, em uma tentativa de isolar seus termos como em uma equação matemática.

Embora pareça se desdobrar em uma crítica da violência política, essa argumentação termina por, contraditoriamente, reafirmar a necessidade da violência revolucionária. Ao se deparar com essa violência, Manoel tangencia novamente, afirmando a existência da violência burguesa, exercida sobretudo pelo imperialismo americano. Nessa comparação, torna-se evidente a legitimação que faz da violência revolucionária como contraponto necessário da violência capitalista.

Portanto, em última análise, a discussão não ocorre em torno da política, mas das possibilidades revolucionárias. Filiado ao PCB, que regularmente disputa as eleições com candidatos próprios ou por meio de alianças, Manoel invalida a democracia. Instrumento burguês por excelência, a democracia não poderia permitir a articulação dos interesses dos trabalhadores rumo ao socialismo. Nada além de ilusória, a democracia mascara a violência e a arbitrariedade do capitalismo. Nesse cenário, no qual a violência é inevitável, o terror stalinista, assim como as demais experiências autoritárias de esquerdas, se encontram justificados e legitimados de antemão.

Evidentemente, não se trata de defender a censura ou a retirada desses conteúdos das redes, mas de perceber como, por meio dessa ampliação da esfera pública impulsionada por essas mídias, posicionamentos autoritários e anacrônicos irrompem dos subterrâneos para, utilizando-se dos termos de Marx, disputar a política a partir daquilo que foi primeiro tragédia e agora é farsa.

É preciso, diante disso, cada vez mais ocupar as redes, difundindo os horizontes possíveis de uma outra esquerda que soube enfrentar seu passado e, por isso, busca encontrar seus caminhos em meio às desafiadoras e por vezes enigmáticas transformações que atravessamos mundialmente. Respirando ainda um ar rarefeito, falta fôlego para encarar esse percurso. Recuperá-lo, nessa perspectiva, significa abandonar o assalto aos céus e descer ao nível do mar, onde, no presente, é preciso criar os novos itinerários para essa modernidade.

Yara Frateschi: O caso Stálin e o espantalho Arendt no Brasil de Bolsonaro

Não é de hoje que a autora de ‘As origens do totalitarismo’ causa desconforto, pois jamais aceitou o argumento de que os crimes dos governantes devem ser avaliados junto dos seus acertos

“O contraponto à santificação de Hitler, uma das atrofias ideológicas da experiência nazista, não está em simplificadamente considerá-lo um vilão, um carniceiro da própria revolução que ajudou a realizar. Seu devido lugar na história somente poderá ser encontrado se investigarmos os fatores objetivos e subjetivos que determinaram sua época, interpretando suas ações, acertos e erros, vitórias e derrotas, façanhas e vilanias como partes integradas do complexo processo de consolidação do primeiro Estado nazista, frente a inimigos poderosos e dispostos a destruir, por quaisquer meios, a nação fundada sob a liderança dos nacional-socialistas.”

- Caso Stálin: o papel da vilania na História

- A luta contra o esquecimento dos expurgos stalinistas

- Retrato do meu assassino

A não ser pela elegância da redação, a frase acima poderia ter sido escrita por um neonazista, dos que viemos a conhecer pelas redes sociais depois que Jair Bolsonaro tornou-se presidente do Brasil. Não demorou para descobrirmos que as extremas direitas de ontem e de hoje guardam semelhanças assustadoras. O que não sabíamos é que um exército de fãs se colocaria em marcha para salvar a reputação de Hitler, que, afinal, fez o que foi possível e necessário naquele contexto para levar a cabo um projeto de nação, mesmo que talvez tenha exagerado um pouco e cometido alguns crimes.

A verdade é que a frase acima não foi escrita por ninguém. Trata-se de uma corruptela produzida por mim de um excerto do artigo que Breno Altman e Jones Manoel publicaram no EL PAIS com o título “Caso Stálin: papel da vilania na história”. No lugar de “Hitler” lemos “Stálin”, no lugar de “experiência nazista”, “experiência soviética”.

O trecho original é o seguinte:

“O contraponto à santificação de Stálin, uma das atrofias ideológicas da experiência soviética, não está em simplificadamente considerá-lo um vilão, um carniceiro da própria revolução que ajudou a realizar. Seu devido lugar na história somente poderá ser encontrado se investigarmos os fatores objetivos e subjetivos que determinaram sua época, interpretando suas ações, acertos e erros, vitórias e derrotas, façanhas e vilanias como partes integradas do complexo processo de consolidação do primeiro Estado socialista, frente a inimigos poderosos e dispostos a destruir, por quaisquer meios, a nação fundada sob a liderança dos bolcheviques.”

Para Breno Altman e Jones Manoel, Stálin fez o que podia e o que foi preciso fazer naquele contexto para salvar o projeto socialista, mesmo que talvez tenha exagerado um pouco e cometido alguns crimes. É o mesmo argumento que temos ouvido de bocas neonazistas, como foi um dia o de Adolf Eichmann. Cada qual no seu campo ideológico, o raciocínio é o mesmo: meramente instrumental, como convém a quem não se rende ao “falso moralismo”, para usar uma expressão de Altman e Manoel.

Ao analisar o “Caso Stálin”, os autores sustentam que não devemos transformar os agentes em vilões ou heróis, mas sim avaliar as suas ações à luz do contexto histórico, social e político no qual estavam inseridos. Devemos avaliar as suas ações levando em consideração as classes beneficiadas e as classes prejudicadas por elas; os crimes devem ser “inseridos no processo histórico de suas existências, ao lado dos acertos e dos feitos de suas vidas”.

A estratégia de Altman e Manoel é antiga, adotada desde os tempos de Nero por todos os realistas que conhecemos, e consiste em acusar de “moralista” quem julga levando em conta um metro que não se dobra inteiramente às determinações das circunstâncias. E, claro, os “liberais” são os mais falsos de todos os moralistas da história do ocidente.

Hitler diria o mesmo.

Curioso notar que, para desconstruir a imagem do “vilão Stálin”, os autores optam por deslocar a vilania para O Liberal, que logo ganha corpo, nome e sobrenome: Hannah Arendt. Ao tentar fugir de uma suposta simplificação que operaria no binarismo vilão/herói, eles não tergiversam em produzir outra e criar um espantalho bem esquisito da autora de Sobre a revolução, que vai pelos ares com a menor rajada de vento:

“Para cumprir a tarefa que abraçou, [Losurdo] dedicou-se também a demonstrar como o falso moralismo do pensamento liberal, ungido ao patamar de ciência política pela filósofa alemã Hannah Arendt, ao redor do conceito de totalitarismo, é território pantanoso e irregular, sobre o qual as forças políticas e culturais se movem conforme seus objetivos de época.”

Não tivessem terceirizado a avaliação da filosofia arendtiana, Altman e Manoel teriam a chance de descobrir que, ao contrário do que diz o manual por eles adotado, Arendt foi uma crítica severa da tradição liberal. Assim como foi da tradição marxista. A potência do seu pensamento político repousa justamente na recusa em aderir ao Fla-Flu que, de um modo ou de outro, Altman e Manoel estão querendo recolocar em campo, nessa altura do campeonato (e sob o Governo de Jair Bolsonaro).

Embora orientados por projetos radicalmente diferentes, tanto liberais quanto marxistas sustentam, dizia Arendt, a ficção de uma sociedade sem conflitos, apaziguada, seja pela mão invisível do mercado, seja pela eliminação das opressões sucedânea da revolução comunista. Para circular teoricamente num campo entre esses dois extremos, Arendt dialogou criticamente com ambos, sem deixar de emprestar de cada um os elementos que poderiam servir de esteio para uma vida democrática (ou “republicana”, como ela preferia).

Do marxismo ela recusou o desprezo pelo direito e a expectativa de que a política se tornaria, um dia, prescindível. Do liberalismo ela recusou terminantemente o “homo economicus”, o individualismo, a liberdade negativa e o Estado mínimo, para defender a democracia participativa, a liberdade positiva, a cidadania ativa orientada para o público e não para o indivíduo. Moralista liberal esquisita essa Hannah Arendt, que foi buscar nos conselhos revolucionários —nas comunas e nos soviets— as experiências históricas que lhe serviram para criticar os limites estreitos dos modelos liberais.

Mas Altman e Manoel precisam de um espantalho para poder tirar de Stálin o manto de vilão. Por que Arendt? Porque ela colocou pedra enorme no sapato de uma parcela da esquerda revolucionária —sobretudo dos stalinistas (confessos ou não)— quando disse que o socialismo real soviético tinha assumido a feição de um regime totalitário. Arendt nunca assumiu discurso reacionário contra a Revolução Russa, ao contrário, comemorou o seu caráter popular e espontâneo. Muito diferente de uma liberal moralista, Arendt foi, isso sim, grande admiradora de Rosa Luxemburgo. O problema, para ela, não eram os soviets, mas o rumo que tomou o partido; não era o desejo popular de construir uma sociedade livre e liberta da dominação, mas a violência extrema de Stálin, a repressão, os massacres, os campos.

Não é de hoje que a autora de As origens do totalitarismo causa desconforto à esquerda de baixa densidade democrática, pois jamais aceitou o argumento de que os crimes dos governantes devem ser avaliados junto dos seus acertos, como defendem Manoel e Altman. Governantes governam, não cometem crimes contra o seu próprio povo, não assassinam, não confinam os indesejáveis em campos de concentração ou de trabalho forçado. Arendt gastou muita energia teórica para contestar o determinismo, travestido de contextualismo histórico, que tornaria Stálin (ou Hitler) um produto quase inevitável daquela correlação de forças. Aportada no Brasil, a estratégia de justificação adotada em “Caso Stálin” pode servir para transformar o golpe de 1964 em revolução, inevitável para conter a ameaça comunista.

Arendt começou a escrever Origens do totalitarismo em 1945 e finalizou a obra em 1949, pouco mais de quatro anos depois da derrota de Hitler e menos de quatro anos antes da morte de Stalin. É preciso admitir, como ela mesma fez, as falhas daquele estudo realizado ainda no calor da hora e com poucos arquivos à disposição, problema ainda não resolvido, infelizmente. Mas também é preciso admitir que Origens é um marco do pensamento politico do pós-guerra justamente por se dispor à tarefa dificílima de compreender os elementos históricos que antecederam e se cristalizaram no nazismo, de um lado, e no stalinismo, de outro. Com antecedentes tão diversos —eis o que perturbava Arendt— havia algo em comum entre os dois regimes: o campo e a produção em massa de cadáveres. Nem mesmo todos os problemas que venhamos a detectar em Origens e na própria filosofia política arendtiana— que não está além do bem e do mal —serão capazes de apagar esse fato histórico, a menos que venhamos a aderir ao mesmo tipo de negacionismo bolsonarista, que têm servido para relativizar os crimes cometidos durante a ditadura civil militar.

O argumento central de Breno Altman e Jones Manoel em “Caso Stálin” pode servir em um artigo sobre o “Caso Costa e Silva” ou sobre o “Caso Bolsonaro”. Estamos às vésperas de uma das eleições municipais mais importantes desde a redemocratização, que vai nos dar a dimensão real da atual potência do bolsonarismo. Custo a entender as razões que levam Altman e Manoel a relativizar os crimes de Stálin nesse e em qualquer contexto, mas sobretudo nesse. Somente uma esquerda de baixíssima densidade democrática —e muito pouco estratégica— viria a campo agora para menosprezar como “moralista” quem pensa que os direitos humanos não podem ser rifados, nem mesmo por uma boa causa. Ou estamos dispostos a relativizar que estamos sob o comando de um governo criminoso?

A “boa causa” é relativa às distintas utopias e visões de mundo e é bom lembrar que os bolsonaristas também têm as deles. O que não é relativo, de um ponto de vista normativo e democrático, é que o limite das ações dos governantes, em qualquer circunstância histórica, é dado pelos direitos humanos, uma invenção dos próprios seres humanos para se protegerem das arbitrariedades do poder instituído. Arendt traduzia essa exigência normativa na ideia de que todos devemos ter direito a ter direitos, da qual nos distanciamos cada vez mais desde a eleição de 2018. Se esse ideal é próprio de “liberais moralistas”, que se reorganizem as fileiras pois é nessa que eu quero entrar.

Yara Frateschi é professora livre docente do Departamento de Filosofia da Unicamp.

Pablo Ortellado: Stalin em Ipanema

Caetano Veloso trai biografia ao flertar com neostalinismo

Caetano Veloso esteve no centro de uma nova controvérsia, semana passada, quando, em entrevista ao programa do Bial, reviu sua posição crítica aos regimes socialistas registrada no belíssimo documentário “Narcísio em Férias”.

A força estética da obra de Caetano e do tropicalismo sempre esteve alicerçada na articulação de opostos, um procedimento que herdou do modernismo paulista.

Por meio da citação, da paródia e da colagem, sua obra combinou o arcaico e o moderno, o tradicional e a vanguarda, o nacional e o estrangeiro, o artístico e o comercial.

O resultado dessas combinações não foi apenas uma síntese, mas uma espécie de promoção, na qual o Brasil moderno, “fora do lugar”, se reencontrou, se reconciliou com o Brasil profundo e arcaico, levando-o adiante.

O mesmo se deu com a música comercial ou brega que quando mobilizadas por procedimentos que dialogavam com a arte erudita eram alçadas e erigidas.

Esses opostos mobilizados não eram, porém, as oposições superficiais da conjuntura —a oposição entre o nacional-popular da canção de protesto e a futilidade cheia de estrangeirismos da música comercial, supostamente alienada—, mas as contradições estruturais da vida social brasileira.

Na política, também, Caetano não se deixou capturar pela oposição dicotômica entre o autoritarismo da ditadura militar e aquele das diferentes experiências socialistas, adotando uma posição contracultural de inclinação liberal.

É justamente essa posição que Caetano revê na entrevista.

Bial mostra um trecho do filme em que Caetano diz que, ao contrário do que alegavam seus perseguidores na ditadura, nunca havia defendido as experiências socialistas. Nesse momento, ressalta que, passados dois anos da gravação, não pensa mais assim, porque havia sido persuadido pela obra de Domenico Losurdo.

Losurdo é um dos principais responsáveis pela atual onda revisionista sobre o legado de Stalin. Sua obra reconhece as violências do stalinismo, mas as justifica e as contemporiza, comparando-as com violências que teriam sido maiores na modernização capitalista.

Na entrevista, Caetano diz que sua nova posição não é reação polarizada à ascensão da direita, mas a obra de Losurdo consiste justamente na redenção dos campos de concentração, dos assassinatos políticos e da perseguição aos dissidentes por meio da comparação com o regime adversário.

Depois de denunciar com firmeza o autoritarismo da ditadura militar num depoimento oportuno, Caetano se rendeu à irresponsabilidade narcísica, incensando o stalinismo.

Alguém esconda o espelho.

*Pablo Ortellado, professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, é doutor em filosofia.

Luiz Sérgio Henriques: Quando os bárbaros bateram em retirada

Um desafio global, sistêmico, como o do comunismo histórico, é improvável que se repita...

No tempo em que a luta final parecia ser entre sistemas irremediavelmente contrapostos, a cultura bolchevique, tradução arriscada para o “Oriente” político de um pensamento claramente ocidental, como o de Marx, protagonizou não poucos episódios de fechamento sectário sobre si mesma. Exemplar, nesse sentido, o combate prioritário que em certo ponto os partidos comunistas deram aos “social-fascistas” – rótulo infame dado à esquerda social-democrata –, mesmo diante do avanço do nazismo e do fascismo. Ou, ainda nos anos 1930, a política interna da URSS stalinizada, que proclamava estar a caminho do socialismo e contraditoriamente apregoava o acirramento incessante da luta de classes, com processos falsificados, fuzilamento de velhos bolcheviques e afirmação de uma implacável estrutura verticalizada de mando.

Evidentemente, esse poder monolítico não duraria para sempre. Em face da vida política do capitalismo avançado, muito mais articulada e complexa, mesmo a versão atenuada do comunismo no poder, com a queda do ditador e a denúncia (parcial) dos seus crimes em 1956, mostrava-se primitiva e destituída de atração. Como no poema de Kaváfis, aquela constelação de partidos-Estado era como que a fonte e a razão de ser dos bárbaros à porta da cidade, que ameaçavam invadi-la e só provocavam reações irracionais, como a dos macarthistas e demais anticomunistas de profissão. Em 1989, por isso, entre esses setores atrasados da “cidade” capitalista viria a instalar-se um sentimento de frustração: para tais setores, os bárbaros eram uma “solução”, uma motivo de viver, um pretexto para cerrar fileiras e golpear os fantasmas prediletos. E agora batiam em retirada...

Ainda na última década do século 20 um novo e estridente grito de guerra se faria ouvir. É que o inimigo, sempre igual a si mesmo, mas ainda mais insidioso, teria passado a disputar corações e mentes com as armas mais lentas e, decerto, mais letais da cultura. Em consequência, gente treinada na linguagem da guerra fria reciclou-se rapidamente, apetrechando-se para ruidosas e intermináveis “guerras culturais”. Uma situação, aliás, que se agravaria exponencialmente no novíssimo ambiente das redes “sociais”, com sua capacidade inaudita de dinamitar pontes, criar tribos irascíveis e minar o terreno comum da convivência civilizada. E isso a ponto de se poder prever que minas potentes continuarão a explodir e causar danos no futuro, ainda depois de os guerreiros culturais ensarilharem as armas ou deixarem de fazer parte da corrente principal dos acontecimentos, ao contrário do que acontece hoje.

O alvo de tais guerreiros – que dão cobertura ideológica ao “populismo”, palavra ambígua e escorregadia, mas cujo conteúdo essencial consiste num ataque à democracia representativa tal como a conhecemos – deslocou-se: o comunismo perde a dimensão de desafio estatal e identifica-se sumariamente com o legado de 1968 e com a New Left multicultural. O ano que faz questão de não terminar, na frase de Zuenir Ventura, aparece agora como um nó a atar coisas díspares, mas todas muito “perigosas”: a rebelião antiautoritária, o feminismo, o pacifismo, o ambientalismo, tudo isso reunido numa crítica aos modelos de vida e consumo das sociedades desenvolvidas. Para os populistas de direita, eis a nova face do comunismo, empenhado como sempre em destruir a propriedade, mas desta vez, sobretudo, preocupado em corroer os valores familiares e os da tradição.

Como se trata de uma visão marcadamente ideológica, construída para organizar uma extrema direita de cunho anti-institucional, nada importa que o nó representado por 1968, no contexto real das coisas, não tenha muito em comum com a antiga posição comunista. Afinal, a Primavera de Praga também incendiou a imaginação de 1968. No clima da época, o velho ascetismo revolucionário sofreu golpes fatais. E num sentido que, na verdade, os enaltece, os comunistas da tradição se chocaram com uma derivação marginal, mas extremamente problemática, do espírito soixante-huitard, a saber, a trágica sedução da violência política.

Numa avaliação mais realista, um desafio global, sistêmico, como o do comunismo histórico, é altamente improvável que se venha a repetir num mundo interdependente em termos não mais só econômicos. E a New Left “multicultural”, mesmo quando vocaliza exigências essenciais, como o combate ao racismo e a defesa do ambiente, muitas vezes reproduz a própria superfície fragmentada da vida, sem estabelecer conexões entre os variados grupos que poderiam expressar alguma hipótese de ruptura. Se este diagnóstico sumário fizer sentido, então o agressivo populismo de direita dos nossos dias aparecerá como o que de fato é: um desses fenômenos regressivos que de tempos em tempos reagem virulentamente a mudanças havidas na estrutura do mundo e tentam restaurar um passado de papelão pintado. Para quem não aceita tal regresso, trata-se de uma oportunidade e tanto para alianças que defendam e aprofundem a experiência democrática em toda a sua plenitude.

Juliana Sayuri: Legado de Stálin volta a inflamar debates na esquerda

Enquanto uma ala defende méritos do líder soviético, outra vê a negação de seus crimes como terraplanismo

O clichê, inspirado na célebre frase de abertura do “Manifesto Comunista” (1848), tem razão de ser: Josef Stálin (1878-1953), que faria aniversário na quarta (18), volta a ter seu legado discutido e reabilitado nas redes sociais, tanto no Brasil como em outros países.

Nos dias 26 e 27 de novembro, a editora NovaCultura.Info, da URC (União Reconstrução Comunista), promoveu o evento “140 anos do camarada Josef Stálin” na FFLCH-USP (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo), a fim de celebrar o aniversário do revolucionário comunista —cerca de 70 pessoas participaram da atividade.

Nascido em Gori, na Geórgia, Josef Vissarionovitch Djugashvíli adotou o famoso pseudônimo em 1913 —em russo, “Stálin” remete a “feito de aço”. Após a morte de Vladimir Lênin (1870-1924), ele governou a URSS de meados da década de 1920 até a sua morte, 33 anos depois.

jovem stalin

Nascido em Gori, na Geórgia, Josef Vissarionovitch Djugashvíli adotou o famoso pseudônimo em 1913 - Reprodução

O selo Edições Nova Cultura, da URC, vem se dedicando a resgatar a história do líder soviético, com a publicação de livros como “Anarquismo ou Socialismo?” e “Sobre os Fundamentos do Leninismo”, de sua autoria. Segundo Lucas Medina, 32, da NovaCultura.Info, a última tentativa de editar livros de Stálin no Brasil foi interrompida na década de 1950. Após edições esparsas, nada expressivo foi às livrarias desde a década de 1980.

“Stálin foi importantíssimo para os povos progressistas do mundo que lutam pela sua libertação, pois cumpriu um papel fundamental na construção do socialismo na URSS, a primeira experiência da história. Deu o exemplo a todos os povos de que a construção de uma nova sociedade não era somente um sonho, um ideal, mas uma possibilidade concreta, que se seguiu pela árdua luta na Ásia, África e América Latina. Por isso reivindicamos Stálin, como herança da luta pelo socialismo, que ainda é o destino da humanidade para o qual devemos trabalhar diariamente”, diz Medina.

O recente revival levanta discussões acaloradas, pois essa visão positiva do líder bolchevique está longe de ser consensual.

Organizações como o Sintusp (Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo) criticaram a celebração do aniversário.

“Stálin entrou para a história com a vergonhosa marca de ser um dos maiores assassinos de revolucionários na história mundial. [...] Por tudo isso, expressamos nosso repúdio à homenagem a Stálin, que não é um ‘camarada’ de nenhum trabalhador que lute por justiça, mas um criminoso coveiro de revoluções que contribuiu imensamente para adiar a tão necessária revolução social mundial”, diz a nota.

Historiadores organizaram outro evento, no dia 29 de novembro, pró-marxismo e crítico ao stalinismo, também na FFLCH-USP. Participaram docentes como Daniela Mussi, Henrique Carneiro, Osvaldo Coggiola, Ruy Braga e Sean Purdy.

“O stalinismo é parte do marxismo, na mesma medida que se considere um câncer como parte de um organismo”, definiu Carneiro no Facebook. A discussão, diz Purdy à Folha, é atual pois “uma parcela pequena, mas desproporcionalmente influente, de jovens militantes da esquerda” está desenterrando o stalinismo como alternativa política.

Purdy, 53, protagonizou outro episódio em que o espectro stalinista foi invocado. A edição de estreia da revista socialista Jacobin Brasil, publicada pela Autonomia Literária em meados de novembro, incluiu um artigo do historiador pernambucano Jones Manoel, militante do PCB.

“Um enorme equívoco publicar um stalinista orgulhoso na Jacobin Brasil”, criticou Purdy no Twitter. Álvaro Bianchi, diretor do Instituto de Filosofia em Ciências Humanas da Unicamp, que também escreveu um artigo na primeira edição da revista, tuitou: “Deveriam ter avisado antes [que Jones também estaria no expediente]”.

Embora os comentários tenham se resumido a poucos caracteres, o caso tomou outra dimensão na internet. Enquanto uns acirraram o tom contra Jones (acusando-o de “neo-stalinista” por já ter ponderado, por exemplo, que “qualquer menção a Stálin que não seja a mais apressada condenação é lida como adesão ao totalitarismo”, em artigo na revista Opera), outros trataram as críticas a Jones como censura e acusaram os acadêmicos de elitismo e racismo.

Procurado pela reportagem, Bianchi não quis comentar o caso. Purdy, por sua vez, declarou: “Não vejo como uma crítica à linha editorial de uma revista possa ser considerada censura. Critiquei a inclusão de um artigo de um autor, que acredito defender concepções de orientação stalinista, ou talvez seja melhor dizer neostalinista”.

Canadense radicado no Brasil há 20 anos, marxista e militante do PSOL, Purdy considera o stalinismo como uma “política de terror” na URSS.

“É uma mancha na tradição marxista e socialista. O marxismo é um método crítico que estuda o capitalismo para superá-lo através de uma revolução feita pela classe trabalhadora e da construção de uma sociedade socialista. Democracia e socialismo são conceitos indissociáveis na tradição marxista e do socialismo revolucionário. Não há socialismo sem democracia e vice-versa”, argumenta o historiador.

A esquerda rachou nas redes sociais: de um lado, martelou-se que, em pleno 2019, não dá pra defender Stálin; de outro, interpretou-se que o caso não diz respeito ao stalinismo, mas à liberdade de expressão. “O que foi feito é algo desleal: uma acusação ‘ad hominem’. Jones não poderia ser publicado por ser stalinista!”, criticou Gilberto Maringoni, 61, professor de relações internacionais da UFABC (Universidade Federal do ABC) no Facebook.

“O debate acalorado e aberto faz parte da história da esquerda, muito mais do que no âmbito da direita, que exibe um viés autoritário vários degraus acima. A internet acrescentou a tais debates o imediatismo e deselitizou a participação. Muito mais gente entra na conversa, com graus variados de conhecimentos. Ao mesmo tempo em que há debates em alto nível —o que não significa em baixa voltagem—, há a algaravia das redes. A acusação de ‘stalinismo’ não busca o diálogo. Busca o estigma e o fim da conversa”, diz Maringoni à reportagem.

Jones, 29, já perdeu as contas de quantas vezes foi tratado como “stalinista” ou “neostalinista”, um rótulo que, segundo ele, seria um tipo de chave mágica para fechar o debate. “Depois da morte de Stálin e do fim da URSS [1991], não faz sentido falar em stalinismo nos dias atuais. De tal sorte que o rótulo é injusto, porque se considera stalinismo toda leitura discordante do balanço histórico [predominante] do século 20”, diz.

A socióloga Marilia Moschkovich, 33, que faz parte do conselho editorial da Jacobin Brasil, interpretou as tensões dentro da esquerda como uma disputa por legitimidade entre acadêmicos marxistas de currículos “Lattes estrelados” e jovens intelectuais influentes na internet, todos de esquerda. Um gap de gerações.

“Se antes intelectuais da esquerda marxista se concentravam nas universidades, professores concursados e de carreira consolidada, o que acontece agora é diferente: jovens acadêmicos, marxistas ou não, nos deparamos com uma mudança de estrutura dessa carreira, que se tornou muito mais competitiva, mais custosa, mais difícil. Essa precarização é um fator importante para intelectuais como Jones Manoel, Sabrina Fernandes e eu, inclusive, para produzir conteúdo para internet, como alternativa para exercer o trabalho intelectual”, analisa.

Além da diferença geracional, a discussão ilustra a disputa entre diferentes correntes marxistas.

Para Jones, nas universidades predominava um certo prestígio para trotskistas formados nas décadas de 1980 e 90. Entretanto, segundo o diagnóstico do historiador, a influência trotskista agora está em declínio, enquanto se desenvolve uma vertente do marxismo produzida fora das estruturas universitárias.

“Organizações marxistas fora da chave trotskista vêm crescendo, enquanto organizações trotskistas vêm minguando. Então, esse frisson, a histeria sobre esse suposto revival de Stálin é uma tática de disputa política”, diz Jones, que condena uma visão dualista que considere “Trótski como a essência de todo o bem e Stálin como a encarnação de todo o mal”.

Leon Trótski (1879-1940) foi um intelectual marxista e um dos líderes da Revolução Russa de 1917, que depois culminaria na URSS. Preterido na disputa para assumir o Kremlin após a morte de Lênin, foi expulso da URSS e exilou-se na Europa e depois no México, onde foi assassinado por ordem de Stálin.

“O lugar que Stálin ocupa na história mede-se pelo tamanho da vitória soviética sobre os invasores nazifascistas e ao êxito dos planos quinquenais que fizeram da URSS a segunda potência mundial. Até o início da Guerra Fria, ele era tratado com respeito e confiança pelos círculos dirigentes dos Estados Unidos. Depois, foi tratado como um ditador sanguinário. Nenhum desses retratos falados é ‘o’ verdadeiro; todos devem ser problematizados”, diz o historiador João Quartim de Moraes, 78, professor da Unicamp e autor de “História do Marxismo no Brasil”.

No entanto, de acordo com Quartim, intelectual integrante do PC do B, a satanização do soviético leva a falsas equivalências, que nivelam comunismo a nazismo (e Stálin a Hitler) como “regimes totalitários”.

Em meio às discussões recentes, o PCB emitiu nota no dia 21 de novembro, posicionando-se contra revisões históricas para reabilitar o stalinismo. Na linha de Quartim, o partido ponderou: “Contudo, não aceitamos que a crítica a esse período guarde qualquer relação e identidade com a narrativa anticomunista que hoje busca colocar o comunismo no mesmo patamar do nazismo, em termos de crimes de lesa-humanidade, para justificar a proibição da existência de partidos comunistas.”

“Stálin foi um dos principais dirigentes do movimento comunista durante mais de 30 anos. É parte da história”, diz Jones. “Enquanto comunista e historiador, tenho diversas críticas, tenho balanços negativos à sua liderança e também tenho avaliações positivas, como a derrota do nazifascismo, o fim da fome,

combate ao racismo, combate ao colonialismo, desenvolvimento científico, desenvolvimento cultural. [Mas] não há onda stalinista no Brasil. É um delírio.”

O cientista político Luis Felipe Miguel, 52, professor da UnB (Universidade de Brasília), discorda. “Há um revival global do stalinismo, que está chegando ao Brasil agora. Aparece em alguns grupos políticos organizados, mas sobretudo na internet. Por dois motivos principais: um brutal desconhecimento histórico e o avanço da extrema direita”, analisa, referindo-se a um contexto maior, e não ao episódio da Jacobin Brasil.

O desconhecimento histórico levaria a idealizações e à recusa de fatos —por exemplo, o assassinato de opositores e a existência dos gulags, os campos de prisioneiros soviéticos.

“É como o terraplanismo, numa versão à esquerda: todos os historiadores estão a serviço da CIA, todos os documentos são forjados, não existe como desafiar a crença com qualquer evidência. Isso permite que o stalinismo seja entendido como destemido, como o ‘braço forte contra o fascismo’ —e, portanto, apareça como resposta ao avanço da extrema direita”, critica.

Para Miguel, é possível estar à esquerda e recusar o stalinismo ao mesmo tempo. “Não só é possível, é necessário. A sociedade que Marx sonhava era marcada sobretudo pela máxima liberdade de todos os seus integrantes. É necessário enfatizar que o stalinismo é uma distorção do ideal comunista. E que o melhor projeto da esquerda anticapitalista deve ser radicalmente democrático.”

*Juliana Sayuri é jornalista e historiadora, autora de “Diplô: Paris – Porto Alegre” (2016) e “Paris – Buenos Aires” (2018).

El País: Kolimá, uma viagem alucinante pela Estrada dos Ossos Humanos

O jornalista Jacek Hugo-Bader relata sua viagem pela terra que abrigava o mais atroz do gulag soviético. Ele escreveu os ‘Diarios de Kolimá’ tendo Aleksandr Soljenitisn como guia moral

O trajeto começa em Magadan, Mar de Okhotsk, o início de tudo, como no Arquipélago Gulag de Aleksandr Soljenitisn, guia moral de Hugo-Bader, juntamente com o poeta Varlam Shalamov, ambos sobreviventes, cujos passos persegue neste artefato literário, livro de viagens e testemunho ao mesmo tempo do que resta depois do horror. “Kolimá, como Auschwitz, são lugares com uma grande força simbólica pelos quais me sinto muito atraído” conta Hugo-Bader por e-mail ao EL PAÍS.

Guiado por seu credo — “trabalho, esporte, viagem, encher a cara, fazer amor” — e com um mecanismo psicológico para manter o desespero longe, Hugo-Bader se encontrou em seu périplo com vítimas dos campos, gente como Maria, com a vida destruída por chegar uma hora atrasada ao trabalho, roubar uma garrafa de leite ou fazer uma piada contra o Partido, todas elas atividades antirrevolucionárias previstas no artigo 58 do código soviético. No gulag sofreram a violência dos criminosos comuns, o frio, a fome, as violações em grupo e todo tipo de atrocidades. Mas muitos sobreviveram e o contam aqui, apesar de não ser normal. “Os russos têm o que chamam de síndrome do silêncio. Não falam das atrocidades que ocorreram em seu território e fingem fazer como se nunca tivessem acontecido”, resume o repórter polonês.

No entanto, este não é um livro sobre os campos, ou não apenas. Hugo-Bader se encontra com a aristocracia do crime, com garimpeiros que parecem saídos do faroeste mais extremo, com crianças bandidos, empreendedores que montam fazendas no meio do nada, ou gente como Madame Marianne, que voltou para Kolimá desde Paris, fugindo de tudo porque “aqui existe espírito sem beleza e na França existe beleza sem espírito”.

Pela narrativa transitam personagens como Basania, o milionário olhos vazios, agente do serviço de espionagem russo que contamina tudo, veterano do Afeganistão, louco perigoso e quase agradável, dono das minas de ouro de Kolimá, um autêntico tesouro natural explorado antes pela máfia do Estado e agora pela máfia pura e simples

Há muito álcool, vidas inteiras encharcadas de vodka, cenas incríveis de jogos de cartas entre mafiosos, um cirurgião que opera por telefone enquanto não para de beber... No meio do caminho, Bader, que também conheceu pessoas magníficas que o ajudaram a não morrer congelado no meio da estrada, se encontra com Vladimir, um cara que quando fecha os olhos vê as montanhas de cadáveres intactos, perfeitamente conservados no permafrost, que tirou da terra com a concha de seu trator durante uma prospecção em busca de ouro.

O livro, mais na esteira da prêmio Nobel Svetlana Aleksiévitch que de Ryszard Kapuscinski, tem uma ferramenta fundamental, o humor, e um tom, quase otimista, que o tornam diferente. “Você tem de ser capaz de apagar seus maus pensamentos, inclusive um repórter. Se não, você será devorado pela depressão e não viverá muito”, confessa o autor. “Quando estou na Rússia, bebo muita vodka. Além disso, toda vez que viajo — mesmo para lugares mais escuros como Kolimá —, me concentro obsessivamente no lado bom”, acrescenta.

Por isso, talvez, ele não deixe que outro personagem, a protetora do legado literário de Shalamov, feche o livro com uma história terrível sobre como se perderam suas cartas destruídas por criminosos que antes tinham se masturbado juntos, excitados por seu conteúdo. Prefere terminar com um argumento no qual lamenta não ter conhecido melhor as pessoas que o levaram pelo caminho. “Transmitem tanta decência, tanta bondade, tanta autenticidade...”, virtudes que nem mesmo o maior massacre da história conseguiu apagar completamente.

A MEMÓRIA NECESSÁRIA

“Talvez a primeira razão que nos aproximou do livro foi dar um salto à frente e conhecer o que aconteceu com Kolimá depois das atrocidades do gulag”, comenta o editor Paco Cerdà, da La Caja Books, quando perguntado sobre o porquê deste livro e as razões pelas quais decidiu romper com a estratégia de publicação que dá nome à editora: caixas de três livros curtos sobre um assunto e que combinam ensaio, ficção e crônica).

Este Diários de Kolimá está sendo lançado separadamente, em uma coleção chamada Caja Alta. “A memória será um eixo importante desta coleção”, diz Cerdà. “É por isso que a iniciamos há um mês com Deja de Decir Mentiras, um livro apaixonante do francês Philippe Besson sobre sua descoberta da sexualidade e agora prosseguimos com Diários de Kolimá. Memória individual, memória coletiva”, explica Cerdà.

Mario Sergio Conti: Matou Stálin e foi ao cinema

Uma sátira política ultrajante saída dos quadrinhos e da história para as telas do presente

"A Morte de Stalin" é insólito. Baseado numa história em quadrinhos francesa e dirigido por um escocês, o filme narra um putsch na pardacenta União Soviética de 1953. Mas, vá lá: vivemos numa cultura visual, fazem-se milhares de filmes tolos todo ano, há público à beça para birutices.

Ainda assim, "A Morte de Stalin" é subversivo. Está fora da ordem porque é um primor de sarcasmo. Por isso, foi banido da Rússia de Putin. O cinema de Moscou que o exibiu uns poucos dias, alegando não ter recebido a ordem de censura, foi invadido pela polícia. Suas sessões lotavam.

O filme foi feito por Armando Iannucci, que dirigiu o seriado americano “Veep”, uma comédia com uma vice-presidente mentecapta, vigaristas da política e marqueteiros fuinhas. No filme, a Casa Branca de agora dá lugar ao Kremlin de 65 anos atrás —o que aumenta muito a complicação de fazer rir.

Isso porque o prazo de validade da sátira política é curto. O Vampirão na escola de samba é divertido hoje. Mas tripudiar do Chupa-Cabras daqui a 65 anos? Quem se lembra da cara de Café Filho, o vice-presidente golpista e traidor de Vargas?

O fato de Stálin ser ultraconhecido implica outras dificuldades. Ele não foi um pascácio cheio de dedos, mas o protagonista de uma luta planetária que se estendeu por mais de 70 anos. Matou milhões de inocentes e inspirou ódio, pavor, adoração. Não é tranquilo debochar dele.

Chaplin fez algo assim em "O Grande Ditador", de 1942, a comédia na qual achincalhou Hitler. Na sua autobiografia, contudo, disse que não teria feito o filme se soubesse dos campos de extermínio: "Não poderia fazer graça com a insanidade homicida dos nazistas".

Enquanto “O Grande Ditador” é piegas e populista, “A Morte de Stálin” tem um pique anárquico. O humor negro é o trunfo do filme. Além de captar o ambiente de desconfiança paranoica que cercava Stálin, a graça ultrajante tira o espectador do sério.

Stálin jaz numa poça de xixi, vítima de um derrame, e seus comparsas estão lívidos de medo. Temem que o tirano sobreviva e se vingue da sua inação. Também têm medo que ele morra e, desfavorecidos, tenham que se haver com as multidões que os detestam. Odeiam o ditador, mas seus privilégios advêm da ditadura.

Ficam paralisados, por fim, porque um ano antes, ao fantasiar que seus médicos planejavam assassiná-lo, Stálin os atacou com fúria assassina. Os profissionais que o atenderam, dez horas depois de ter tido a síncope, foram tirados aos cacos da cadeia.

As estrelas do filme são Nikita Kruschev, que veio a ocupar o posto de ditador; Lavrenti Béria, o carrasco de Stálin; e o marechal Jukov, o herói da tomada de Berlim. A trinca que os interpreta é prodigiosa. Sem Steve Buscemi, Simon Russell Beale e Jason Isaacs o filme não seria tão engraçado.

Os atores reduzem figuras históricas a umas poucas características. Jukov é o milicão tapado de carteirinha, com cicatriz na cara e medalhas no peito. Béria, um carniceiro gordão e careca que resfolega. Kruschev, um conchavador ardiloso, audaz e espalhafatoso.

Seus comparsas na gangue que chefia o PC são seres emaciados pela covardia e ressentidos por décadas de humilhação. A morte do Pai dos Povos não os liberta: passam de imediato a conspirar uns contra os outros. Delatam, traem e trocam de aliados para tomar o poder. Suspeitam de si mesmos porque sabem que são vis.

“A Morte de Stálin” é um retrato frenético da casta stalinista num momento de crise. Também escancara o mecanismo de um golpe de Estado —tema sensível ao Brasil de ontem, hoje e de dias que virão. Não é pouco para o cinema sem graça e pouco pensante do presente.

Há outros retratos daquele instante soturno. A própria história em quadrinhos que deu origem ao filme, de Fabien Nury e Thierry Robin (ed. Três Estrelas, 152 págs.), é bem diferente. Dramática, ela enfatiza as feições mórbidas da situação e dos personagens —Béria lembra um rato.

Para quem quiser ir ao material bruto, há “Beria: Le Bourreau Politique de Staline”, de Jean-Jacques Marie (ed. Tallandier, 512 págs.). Com base nas atas do julgamento de Béria, memórias dos participantes do golpe e o que foi publicado recentemente na Rússia, o historiador francês conta o que se passou nos idos de 1953.

Moscou é longe, a vida é breve e o stalinismo já era. A arte e a política ainda vivem. Se Fernanda Torres e Roberto Schwarz se juntassem para filmar “A Morte do Morcegão” aprenderíamos algo sobre nós mesmos. Fica a sugestão.

*Mario Sergio Conti é autor de 'Notícias do Planalto' (1999); começou sua trajetória como jornalista na Folha em 1977.

Alon Feuerwerker: E se Stálin tivesse os EUA?

Desde a morte de Mao Tsé-Tung, a China procura combinar um sistema político socialista e uma economia com fortes componentes capitalistas. E a espetacular prosperidade chinesa destes anos assenta-se, também e principalmente, no acesso aos capitais e ao mercado de consumo do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Um dia, Mao e Richard Nixon enxergaram longe.

Neste um século da Revolução Bolchevique, nota-se o desejo de sentenciar o sistema da União Soviética como fadado desde o início a fracassar, o que acabou acontecendo em 1991. A derrocada teria duas razões principais: os comunistas soviéticos não preservaram a democracia liberal, desde quando fecharam a Assembléia Constituinte, e garrotearam o mercado.

Quando a ideologia dá espaço à observação da realidade, a tese vira queijo suíço. Não só a China, mas também os Tigres asiáticos, antigos e novos, alcançaram ciclos longos de prosperidade sob governos que um liberal chamaria de despóticos. Alguns transitaram para formas mais ou menos convictas de república constitucional. Alguns não. E todos vão bastante bem, obrigado.

"Ah, mas o modelo não é politicamente sustentável no tempo." Bem, aí já é futurologia. Que tal, então, um pouco de "passadologia"? E se a URSS tivesse tido ao menos quatro décadas de paz e acesso a capitais e mercados de consumo do Ocidente? E se a Nova Política Econômica tivesse podido durar mais?

A NEP (sigla em inglês) foi a distensão pró-mercado que a Rússia/ URSS praticou por um tempo nos anos 20. Por que durou pouco? Sem acesso a capitais e tecnologia externos, o nascente governo soviético centralizou a economia, estatizou o excedente agrícola e investiu tudo na industrialização acelerada.

Os custos humanos foram imensos. Mas esse desenvolvimento permitiu à URSS enfrentar e derrotar a máquina de guerra da Alemanha nazista, a um custo de 25 milhões de mortos - os americanos foram cerca de 500 mil. Não é juízo moral, mas político. Sem a industrialização soviética dos anos 30, Hitler teria arrastado as fichas na Europa.

Depois do conflito de 1939-45, após uma curta paz, veio a Guerra Fria. Ao final, a URSS não conseguiu competir e colapsou. Ironia: Mao rompeu com os soviéticos nos anos 60 também por discordar da "coexistência pacífica, competição pacífica" com o capitalismo, uma tentativa da URSS nos anos pós-Stálin de romper o bloqueio. Mais na frente, foi a China quem aplicou, com grande sucesso, a linha antes renegada.

Mas por que o socialismo soviético precisava da colaboração dos capitalistas? Não é uma contradição? Sim, e a resposta é sabida: por circunstâncias históricas, a revolução aconteceu na Rússia, o assim chamado "elo mais fraco na cadeia imperialista". Quando se tentou fazê-la em seguida na Alemanha, foi esmagada. Em vez de nascer num país capitalista maduro, ela eclodiu e ficou ilhada no país europeu com mais traços feudais.

A URSS acabou já faz um quarto de século. Enquanto isso, a República Popular da China, após quatro décadas de plena integração aos estoques de capital e aos mercados consumidores, decola. Na economia e na geopolítica. E, já que especular é grátis, fica a pergunta incômoda: o que teria sido Josef Stálin se lhe tivessem dado quatro décadas de paz e cooperação com o mundo capitalista desenvolvido?

* Alon Feuerwerker é jornalista e analista político na FSB Comunicação; foi secretário de Redação da Folha

Demétrio Magnoli: O stalinismo limpava a História de inimigos; no Brasil, ensaia-se eliminar os amigos, para protegê-los

The Commissar Vanishes (1997), de David King, é uma fascinante história da falsificação de fotografias e imagens artísticas na URSS. "A erradicação física dos oponentes de Stalin, pelas mãos da polícia secreta", escreveu King, referindo-se aos grandes expurgos dos anos 30, "foi celeramente seguida pela sua obliteração de todas as formas de existência pictórica". A ditadura stalinista limpava a História de seus inimigos.

No Brasil, hoje, inversamente, ensaia-se eliminar os amigos, a fim de protegê-los. É o que faz Mathias Alencastro, ao contar as aventuras da Odebrecht em Angola sem mencionar nenhuma vez o nome próprio Lula (Folha, 21/8).

Alencastro apoia-se na delação de Emilio Odebrecht para recordar a longevidade da parceria entre a Odebrecht e o cleptocrático ditador angolano José Eduardo dos Santos, iniciada nos anos 80, mas esquece-se do que confessou o mesmo delator sobre a singularidade do período iniciado em 2003. A diferença crucial pode ser sintetizada numa sigla de cinco letras que também foi suprimida de sua pintura: BNDES.

Angola representa 28% do total de financiamentos do BNDES para obras no exterior, ocupando o primeiro lugar, à frente da Venezuela (22%), da República Dominicana e da Argentina (16% cada). Dos R$ 14 bilhões destinados a Angola, a Odebrecht abocanhou 79%. Antes de 2003, porém, eram quase insignificantes os financiamentos públicos brasileiros para Angola –e, em geral, para obras no exterior.

A exclusão de Lula e do BNDES da obra do articulista é o pilar estrutural de uma tese, não um deslize informativo. A tese: a Odebrecht "era a ponte através da qual os governos brasileiros entravam em Angola, e não o contrário".

Se assim fosse, Angola deveria ganhar a distinção de mosca branca: Lula funcionou como "ponte" através da qual a Odebrecht expandiu seu império por terras da Venezuela, da República Dominicana, da Argentina, do Panamá, do Peru e de Cuba (em todos casos, à óbvia exceção de Cuba, onde dispensam-se marqueteiros, com auxílio do inefável João Santana). Mas Angola é só outra mosca preta, como atesta a confissão de Emilio Odebrecht.

Segundo seu depoimento, Emilio solicitou os bons ofícios de Lula para que a Odebrecht fosse favorecida em Angola. O patriarca também disse que, após a crise financeira de 2008/2009, quando desabaram as receitas petrolíferas angolanas, o BNDES tornou-se a única fonte significativa de recursos para a empresa no país africano.

De fato, em meados de 2010, o BNDES abriu nova linha de crédito destinada a obras em Angola, no valor de US$ 1 bilhão. As relações especiais entre Lula e José Eduardo dos Santos prosseguiram durante o governo Dilma. Em 7 de maio de 2014, os dois se reuniram no palácio presidencial, em Luanda.

O encontro realizou-se durante seminário organizado pelo Instituto Lula e pela Fundação José Eduardo dos Santos, a engrenagem montada para converter rendas petrolíferas angolanas em bens patrimoniais da família Santos.

A conexão angolana não beneficiou apenas a Odebrecht (e, provavelmente, a quadrilha Santos). Lula proferiu palestras em Angola em julho de 2011, um ano após a liberação dos créditos do BNDES, e maio de 2014, na véspera do encontro com Santos. As duas foram patrocinadas pela Odebrecht e, de acordo com Alexandrino Alencar, elo operacional entre Emilio e Lula, renderam um total direto de US$ 400 mil ao palestrante. Nas palavras de Alencar, "construímos juntos o programa de palestras como uma forma de remuneração do ex-presidente".

A erradicação narrativa de Lula serve, tanto quanto a obliteração pictórica dos inimigos de Stalin, a um exercício de revisionismo histórico. "Uma foto pode parecer esquisita, como resultado de retoques brutais", esclarece David King. A observação não vale exclusivamente para as pinceladas dos aerógrafos soviéticos.