influência

Revista online | Um tsunami chamado Godard

Lilia Lustosa*, especial para a revista Política Democrática online (48ª edição: outubro/2022)

A Nouvelle Vague, um dos movimentos cinematográficos mais importantes da França (e do mundo), gerou de fato, como seu título sugere, uma onda volumosa no universo cinematográfico, quiçá um tsunami que revirou tudo de pernas para o ar e revolucionou para sempre o curso da sétima arte. Suas águas revoltas abalaram os padrões até então estabelecidos, impulsionados pelo então ousado neorrealismo italiano e, ainda, pela maneira descontraída e original de segurar a câmera de um certo Jean Rouch, cineasta etnográfico que se misturava ao objeto filmado e fazia movimentos desajeitados e “fora da ordem” para conseguir apreender o real.

Por trás da nova onda que surgia naquele final dos anos 1950, estava também um jovem franco-suíço de classe alta, Jean-Luc Godard, que, apesar da origem burguesa (Godard era filho de pai médico e mãe de família de banqueiros), foi pouco a pouco se rebelando contra o sistema vigente, tão injusto com alguns e tão generoso com outros. Muito cedo ele percebeu que a caneta e a câmera poderiam ser usadas como instrumentos para reparar tais injustiças e ingressou como crítico da famosa Cahiers du Cinéma, revista que reunia um bando de jovens cinéfilos idealistas que sonhavam com um novo cinema para a França, um cinema de autor, menos preso aos padrões do classicismo em voga.

Aproveitando-se, então, das novas tecnologias da época – como a câmera leve e o gravador portátil Nagra –, Godard ousou dispensar o tripé, colocar a câmera na mão, filmar nas ruas e ainda romper com a quarta parede, colocando Jean-Paul Belmondo falando diretamente para a câmera (e para os espectadores) já em seu primeiro longa-metragem, Acossado (1960). Na ocasião, decidiu também não respeitar a continuidade dos planos (os raccords), causando certo estranhamento na plateia que assistia àquelas cenas com encanto e estarrecimento. Um verdadeiro ícone da Nouvelle Vague.

Veja todos os artigos da edição 48 da revista Política Democrática online

A partir dali, Godard não mais parou de inovar, radicalizando e politizando cada vez mais a estética e a temática de seus filmes. De O Desprezo (1963), passando por Banda à parte (1964), por A Chinesa (1967) e por tantos outros longas, sua obra acabou por conduzi-lo ainda nos anos 60 a formar o grupo Dziga Vertov junto com Jean-Pierre Gorin, politizando completamente sua arte. Inspirados pela ideologia marxista, seus filmes se tornaram menos comerciais, mais experimentais, e fugiam da ideia da autoria (pessoal). Godard começou a se desentender até mesmo com os amigos da Nouvelle Vague, como François Truffaut, um dos membros fundadores do movimento. Em sua visão, o colega compatriota estava “se aburguesando” demais, enquanto ele buscava justamente escapar da cilada armada pelas elites francesas.

Sua fama e sua influência, porém, já atravessavam fronteiras e inspiravam cineastas em diversas partes do mundo, incluindo os jovens cinemanovistas que, naquele agitado início dos anos 60, se reuniam no Rio de Janeiro em torno do baiano Glauber Rocha e viam em Godard um modelo e uma fonte de inspiração para realizar um cinema genuinamente brasileiro, de baixo custo, independente e livre das amarras das indústrias cinematográficas nacional e internacional.

E Godard não parou por aí… Nos anos 1980, com o capítulo Dziga Vertov já encerrado, causou mais uma vez polêmica com o ousado Eu Vos Saúdo Maria (1985), que trazia a história bíblica de Maria e José para um mundo contemporâneo, colocando em pauta (e em dúvida) a gravidez da moça virgem, mãe de um messias salvador. O filme foi rejeitado pelo papa João Paulo II naquele então e, claro, proibido no Brasil da ditadura militar.

Confira, abaixo, galeria de imagens:

O século 21 chegou, e Godard continuava ativo e operante. Ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, com seu experimental Adeus à Linguagem (2014), dividindo o prêmio com Mommy (2014), do canadense Xavier Dolan, 59 anos mais novo que ele. Em 2018, o incansável cineasta emplacou mais um filme em competição em Cannes, Imagem e Palavra (2018), nomeado em diversas categorias, mas acabou levando “apenas” a Palma de Ouro honorária do Festival por sua contribuição à sétima arte.

O céu parecia ser mesmo seu único limite… E, recentemente, mais uma vez, o franco-suíço causou espanto ao anunciar o iminente suicídio assistido, permitido por lei na Suíça, seu país de morada e de segunda nacionalidade. Para o espanto e a tristeza de milhões de cinéfilos, o longa experimental que foi sua vida chegou ao fim no dia 13 de setembro último. No entanto, enquanto os créditos continuam a subir na tela, sua influência e inspiração seguirão para sempre nas retinas, mentes e lentes dos milhares de discípulos e fãs mundo afora.

Que os céus recebam Godard de portões abertos e se deixem inundar por sua criatividade, rebeldia e talento!

Sobre a autora

*Lilia Lustosa é crítica de cinema e doutora em História e Estética do Cinema pela Universidad de Lausanne (UNIL), Suíça.

** O artigo foi produzido para publicação na revista Política Democrática online de outubro de 2022 (48ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na revista Política Democrática online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não reflete, necessariamente, as opiniões da publicação.

Leia também

Revista online | Cotas de gênero na política: como avançar para garantir a participação das mulheres

Revista online | Mercado informal e a recuperação fiscal

Revista online | Quilombos Urbanos: Identidade, resistência, memória e patrimônio

Revista online | E agora, Darcy?

Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online

Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online

Milícias alcançam tráfico e já ocupam metade das áreas controladas por grupos armados no RJ, diz estudo

g1 Rio*

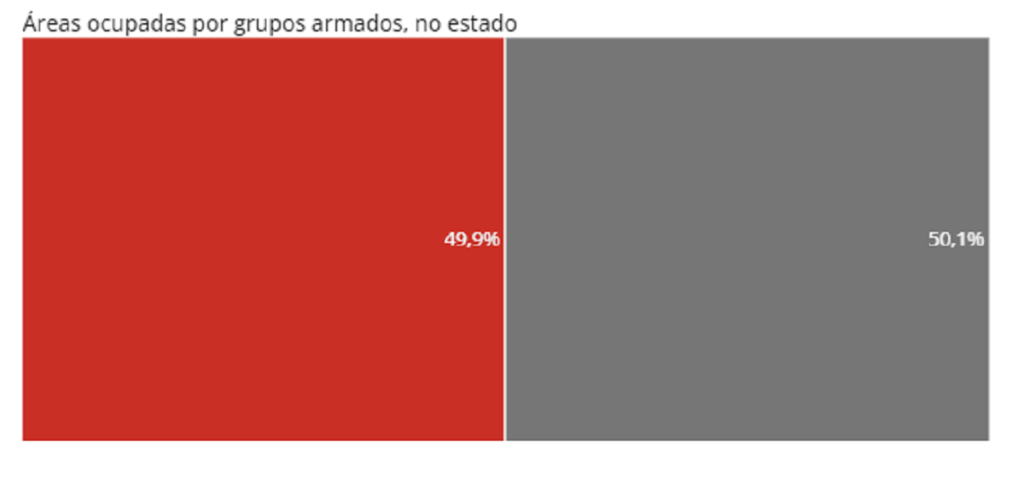

Um estudo que será lançado nesta terça-feira (13) afirma que as milícias alcançaram a influência do tráfico de drogas e passaram a ocupar metade das áreas dominadas por grupos armados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Enquanto isso, mais de 2 milhões de pessoas estão sob controle da facção do tráfico de drogas Comando Vermelho.

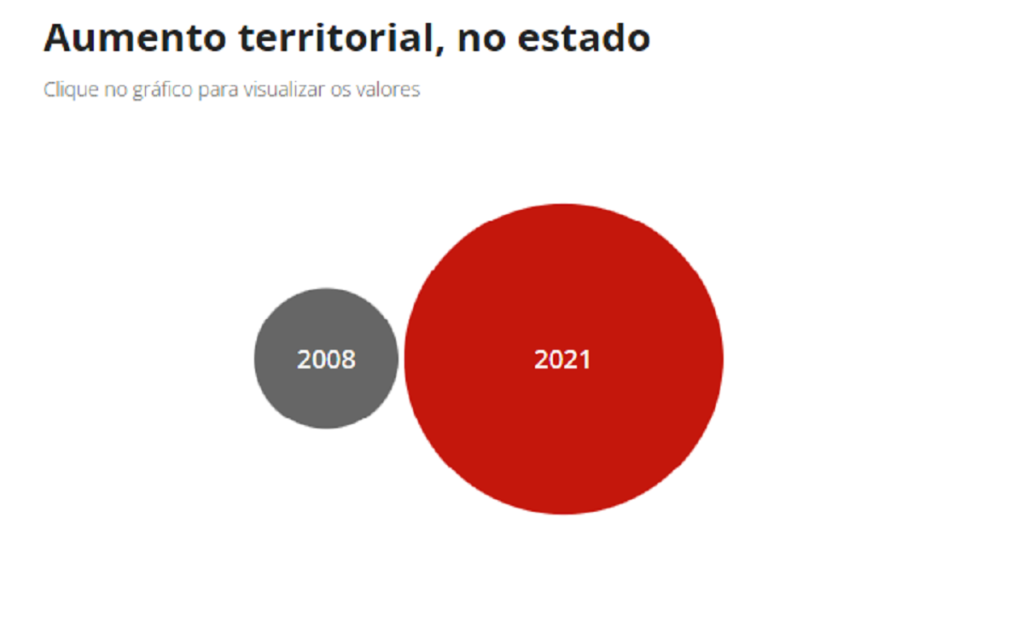

O levantamento do Instituto Fogo Cruzado e do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF), mostra que o crescimento territorial dos milicianos foi de 387% em 16 anos. Com 256,28 km², ou 10% do estado, o domínio corresponde a quase duas vezes o tamanho da cidade de Niterói.

Avanço da milícia

Grupo ocupa 10% do território total do Grande Rio

O estudo apresenta também o Comando Vermelho ainda à frente do maior domínio populacional: 2,042 milhões de moradores. Mais de 60% da expansão da facção criminosa ao longo dos anos foi na Baixada Fluminense, em que quase metade das áreas controladas por grupos armados estão nas mãos da milícia.

De 2006 a 2008, o espaço total ocupado por grupos armados era de 8,7%. Desde então, as facções Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e ADA diminuíram a sua área de influência. A série histórica sinaliza então um “potencial de crescimento” das milícias “mais acelerado que os demais grupos”.

Mais de 90% da expansão de milicianos ocorreu em locais que não eram controlados por facções criminosas.

Os dados do Mapa dos Grupos Armados não deixam dúvidas: as milícias são as principais responsáveis por esse aumento de áreas sob domínio de grupos armados, razão pela qual se tornaram a principal ameaça à segurança pública no Grande Rio”, diz a pesquisa.

Enquanto isso, o Comando Vermelho corresponde a 40,3% dos territórios ocupados por grupos armados. Terceiro Comando Puro alcança quase 9%, e ADA, 1,1%.

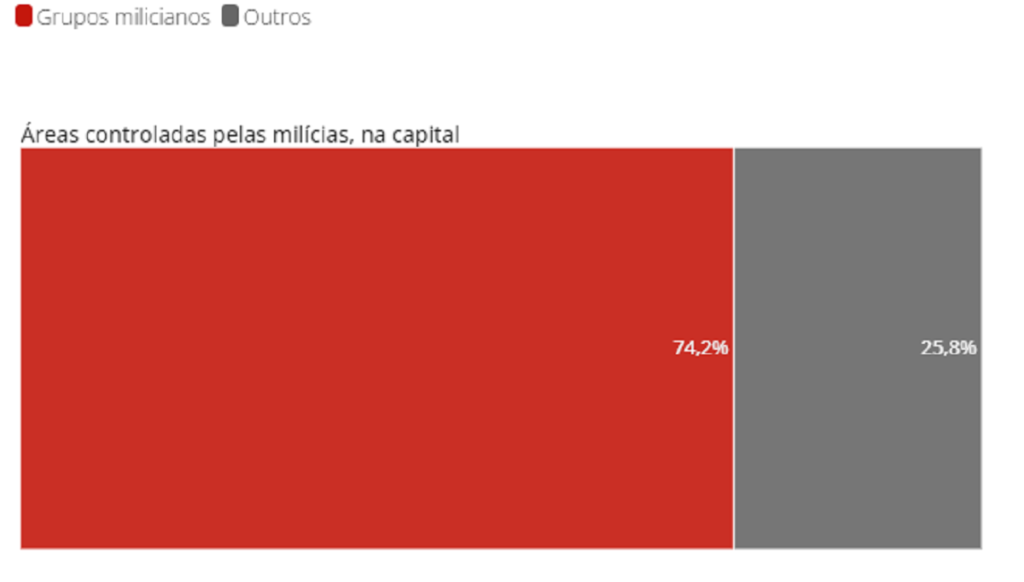

Na capital, os números são ainda maiores: 74,2% da área dominada pelas milícias. Quase 30% da cidade é controlada por algum grupo armado, em que três em cada quatro são de milicianos.

O estudo mostra que a milícia se concentra “quase que exclusivamente” na Zona Oeste do Rio, seguida pela Zona Norte. Números são inexpressivos e tendem a zero na Zona Sul e no Centro.

O levantamento analisou mais de 689.933 mil denúncias do portal do Disque Denúncia que mencionavam milícias ou tráfico de drogas entre 2006 e 2021.

*Texto publicado originalmente no portal do g1.

Oliver Stuenkel: Brasil fora da nova construção da ordem global pós-coronavírus

Visto como ameaça tanto no âmbito ambiental quanto no da saúde global, o país vive colapso inédito da sua reputação e influência

Cada geração vivencia momentos históricos que transformam a política global, fechando uma era ou abrindo um novo ciclo geopolítico. Eventos como o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, os atentados do 11 de setembro, a entrada da China na OMC e a crise financeira global de 2008 rearranjaram o tabuleiro global, tanto dando mais espaço a países que conseguiram, por inteligência estratégica ou mera sorte, se adaptar melhor à nova realidade, quanto reduzindo a influência daqueles que não souberam aproveitar o novo contexto. Em momentos nos quais o mundo está em transição, países com lideranças bem-preparadas podem aproveitar para galgar posições, enquanto outros correm o risco de perder relevância.

Com a pandemia do novo coronavírus não será diferente, e já se percebe que alguns países mostram-se mais ágeis e resilientes no combate à covid-19 do que outros. Enquanto Tailândia, Vietnã e Nova Zelândia conseguiram evitar elevadas taxas de infecção, outros, como China e Rússia, estão aumentando sua influência global por meio da “diplomacia da vacina”, oferecendo doses a países em desenvolvimento mesmo antes de completar a vacinação de suas próprias populações.

O Brasil, pelo que tudo indica, é um dos grandes perdedores geopolíticos do momento atual: não apenas saiu da lista das 10 maiores economias do mundo durante a pandemia, mas também vive um colapso inédito de sua imagem diante da estratégia negacionista de seu presidente, abalando a confiabilidade que o país tinha entre seus tradicionais aliados. A reputação brasileira de país com um dos maiores e melhores sistemas públicos de saúde no mundo em desenvolvimento, arduamente construída ao longo de anos, se desfez, ofuscada por um presidente que ocupa regularmente manchetes dos maiores jornais do planeta por seus ataques contra a ciência.

Ainda é cedo para se ter uma noção clara de todas as consequências geopolíticas da pandemia, mas algumas tendências já se destacam. Três questões merecem atenção.

Em primeiro lugar, não há dúvidas de que a saúde global se consolidará como um tema-chave no âmbito multilateral, seja pelo fortalecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), seja pela criação de uma estrutura nova para monitorar o surgimento de futuras pandemias e o desenvolvimento e a distribuição de outras vacinas. Além de se buscar prevenir e combater o surgimento de um novo vírus, cresce a preocupação com as chamadas superbactérias, que resistem a antibióticos e poderiam, segundo estudo encomendado há alguns anos pelo governo britânico, matar milhões de pessoas e “levar a medicina à era das trevas”, como disse Jim O’Neill, coordenador da pesquisa e criador do termo BRICS. Tanto os principais fornecedores de vacinas quanto países que responderam melhor a pandemia devem liderar esse debate. O Brasil, que é visto como uma ameaça global e um possível celeiro de variantes por não controlar a transmissão do vírus, dificilmente terá voz.

Em segundo lugar, uma das tendências mais transformadoras da política global nos próximos anos será a influência do enfrentamento da mudança do clima na política externa das grandes potências —inclusive da China. O atual debate sobre o ecocídio ser ou não considerado um crime internacional, como é o caso do genocídio, é apenas o princípio de uma transformação que mudará a maneira como países pensam seus interesses nacionais e as principais ameaças que enfrentam. Enquanto lideranças políticas brasileiras e das Forças Armadas do Brasil se destacam pelo negacionismo, as Forças Armadas de outros países discutem o tema de maneira frequente há anos —inclusive porque o desmatamento pode aumentar o risco do surgimento de novas pandemias. Da mesma forma que no debate sobre saúde global, o Brasil corre o risco de ser visto como ameaça pela comunidade internacional, reduzindo a possibilidade de tornar-se interlocutor qualificado, consolidando, assim, seu papel de pária.

A terceira grande tendência política no mundo pós-covid-19 será a chegada da chamada guerra tecnológica —a competição tecnológica global entre EUA e China, que se tornou mais visível no Brasil depois de o Governo Bolsonaro sofrer pressão dos EUA para excluir a empresa chinesa Huawei entre as opções de fornecedores na construção da rede 5G. A pressão norte-americana foi seguida de alertas de Pequim, para a qual tal posição seria interpretada como um ato hostil ao governo chinês. Gerenciada de maneira perspicaz, a crescente atuação chinesa na América Latina poderia ajudar o Brasil na gestão da relação com os EUA e vice-versa. Afinal, sempre convém ter alternativas. Porém, como as tensões entre Pequim e Washington no âmbito tecnológico podem levar à criação de duas esferas tecnológicas, uma liderada pelos EUA e outra pela China, manter relações amistosas demandará sofisticação diplomática por parte do Brasil. O Governo Bolsonaro, no entanto, escolheu o pior dos mundos: depois de Bolsonaro se posicionar publicamente a favor dos EUA, viu-se obrigado a permitir, de última hora, a participação da Huawei na corrida pela rede 5G quando aumentou a pressão pública por ganhar acesso a vacinas chinesas contra a covid-19. Tanto em Washington quanto em Pequim, observadores ficaram com a impressão de que a atuação externa do governo Bolsonaro não se baseia em um planejamento estratégico, mas é curto-prazista e imprevisível. O presidente conseguiu a proeza de ter saído do episódio com a relação abalada tanto com Washington quanto com Pequim.

Em meio a essas transformações que moldarão os fundamentos da era pós-pandemia, está nascendo uma ordem global diferente, produto de decisões das principais lideranças da atualidade. Enquanto os EUA pagavam um preço desproporcional por ter uma liderança incapaz de gerenciar a pandemia até recentemente, a atual administração já está conseguindo conter os danos, implementando um dos melhores programas de vacinação do mundo. No caso brasileiro, a troca do atual presidente em 2022 seria o primeiro passo para começar a controlar o prejuízo e reverter o colapso inédito da reputação e influência brasileira no mundo.

Oliver Stuenkel é doutor em Ciências Política e professor de Relações Internacionais na FGV em São Paulo. É o autor de O Mundo Pós-Ocidental (Zahar) e BRICS e o Futuro da Ordem Global (Paz e Terra). Twitter: @oliverstuenkel

Sérgio Augusto: Como Pinochet influencia a extrema-direita contemporânea

Gangues pró-Trump usam símbolos do ex-ditador chileno e se inspiram em grupos paramilitares como o Patria y Liberdad, bancado pela CIA e surgido no Chile logo após a eleição de Salvador Allende

A cobra fumou. Tem muito tempo: 76 anos. Era uma jararaca e simbolizava a FEB (Força Expedicionária Brasileira), que, surpreendendo a descrença geral, fumou—ou seja, finalmente foi para a Itália lutar contra Mussolini e Hitler. Uma cobra do bem.

As lendas amazônicas e a poesia de Raul Bopp nos legaram a Cobra Norato, a serpente emplumada de maias e astecas inspiraram D. H. Lawrence, mas não esperem boa coisa do ofídio batizado pelos gringos de “Hoppean snake” (ou a cobra de Hoppe). Hoppe, não Hopper (Edward), que nunca foi de pintar animais invertebrados.

Cascavel enroscada, com um quepe militar na cabeça, a cobra hoppeana virou uma espécie de suástica dos baderneiros de extrema direita americanos, onipresentes nos ralis trumpistas e ativíssimos naquela invasão do Congresso americano, incitando o desacato e o terror.

Os serviços de segurança, mesmo sob Trump, já estavam em seu rastro; com Biden na presidência, a vigilância deverá redobrar, tantas já foram as ameaças dos neofascistas de sabotar instalações elétricas, o sistema de telecomunicações, os serviços de saúde e outras variedades de terrorismo detectadas nas últimas semanas.

Os criadores dessa víbora inspiraram-se na que adorna a “bandeira de Gadsden”, pavilhão projetado há 246 anos pelo político e soldado Christopher Gadsden, por inspiração de Benjamin Franklin, para simbolizar as colônias americanas que se rebelaram contra os colonizadores ingleses e alimentar-lhes a patriótica beligerância. A inscrição que a acompanha (“Não pise em mim”) era uma advertência: pacífica, ela só atacava se fosse atacada. Outra cobra do bem, no caso, a serviço da Revolução Americana.

Sua filha bastarda, a peçonha de Hoppe, nem o Butantã talvez a aceitasse em seu ofidiário.

O quepe que ela ostenta na cabeça é o do general Augusto Pinochet, sanguinário e corrupto ditador do Chile de 1973 a 1990, que, por não ter tido sucessores, encarnou solito a tirania que implantou sobre o cadáver de Allende. O helicóptero que também ilustra os estandartes e as camisetas da malta paramilitar machista vidrada em Trump (Boogaloo Boys, Proud Boys, Three Percenters e Oath Keepers) é uma réplica dos que transportavam presos políticos para despejá-los, vivos, nas águas do oceano, um dos highlights do programa de extermínio do regime pinochetista.

A aparentemente bizarra fixação de organizações políticas neofascistas americanas por Pinochet e a fetichização de sua parafernália repressivo-militar intrigaram o jornalista Christopher Chatham, que sobre elas produziu uma informativa reportagem para o Intercept, na semana passada. Chatham descobriu parentescos entre as gangues trumpistas e o grupo paramilitar Patria y Liberdad, bancado pela CIA e surgido no Chile logo após a eleição de Allende.

A chave do fetiche está no nome da cobra. Hoppe é uma homenagem ao alemão de origem Hans-Hermann Hoppe, que dá aulas de economia na Universidade de Nevada, em Las Vegas, e amealhou seguidores como doutrinador da “economia libertária” de matriz austríaca, estufa do anarcocapitalismo, cujo objetivo supremo é a eliminação do Estado e a proteção à soberania do indivíduo e do “livre mercado”.

Bagrinho e idólatra de Ludwig von Mises, que formou com Friedrich von Hayek a dupla dinâmica do libertarismo econômico, Hoppe tem livros traduzidos no Brasil pelo think tank Mises Brasil. O mais conhecido, “Democracia, o Deus que Falhou”, copiou o título (“The God That Failed”) de uma histórica coletânea de ensaios sobre a desilusão com o comunismo de seis notáveis intelectuais (André Gide, Arthur Koestler, Louis Fischer, Ignazio Silone, Stephen Spender e Richard Wright) publicada em 1949 e entre nós traduzida nove anos depois.

Para Hoppe, comunismo e democracia são farinhas do mesmo saco, que ele rejeita com o vigor de um fanático apologista do mais puro darwinismo social. O fim justifica os meios, o sufrágio universal é uma opressiva intervenção estatista, é preciso desmantelar os programas de bem-estar social, privatizando em massa as empresas públicas e desregulando as corporações—a tais ideias peçonhentas outras foram agregadas, como, por exemplo, a remoção física de indesejáveis (comunistas, homossexuais etc) para manter a ordem numa sociedade libertária autêntica.

OK, mas por que o Chile, por que Pinochet?

Chatham lembra que Hayek foi, junto com Milton Friedman, um dos embaixadores do neoliberalismo no Chile de Pinochet, ao qual Paulo Guedes, o Posto Ipiranga, também prestou serviço. Hayek ficou amigo do soba andino, visitou Santiago, mas não teve nada a ver, pessoalmente, com o enriquecimento ilícito do ditador, embora as fraudes cometidas pelo general possam ter sido amplamente facilitadas pelo afrouxamento regulatório aviado por Hayek e conselheiros ideologicamente identificados com os anarcocapitalistas de Viena e Chicago.

A ditadura de Pinochet deixou um saldo de 3000 mortos e mais de mil desaparecidos. Pinochet conseguiu driblar tanto a Justiça, que acabou morrendo antes de ser exemplarmente julgado e punido por crimes bem maiores que sua roubalheira, como foram vários de seus cúmplices no reinado de terror instaurado no Chile em setembro de 1973. Lá, os Ustras que aqui são idolatrados por Bolsonaro, Mourão e, implicitamente, pelo autoritário general Eduardo Villas Boas, tiveram de prestar contas com a Justiça. No Chile, a cobra do bem já fumou.