Folha de S. Paulo

Vinicius Torres Freire: Bolsonarismo perde, Bolsonaro ganha

Militância é podada; auxílios e despiora econômica mantêm prestígio mínimo do governo

O Supremo tirou do ar contas de bolsonaristas nas redes sociais. Até a noite de sexta, o Planalto estava quieto. É outro indício de que, se o governo Jair Bolsonaro não está em transformação, faz recuo tático organizado. Retira-se sob pressão: da ameaça de cadeia para filhos, milícias digitais e patrocinadores, e de queixas dos donos do dinheiro (como na questão ambiental).

Mas a diminuição do alarido bárbaro e alguns dados da realidade por ora o favorecem.

No Congresso, Bolsonaro corta cabeças bolsonaristas. As lideranças do governo no Congresso e no Senado já são do MDB; a da Câmara deve passar para o PP, partido do centro do centrão, grupo que trocou cargos e boquinhas por votos contra um risco de impeachment.

No Senado, passou a lei de repressão às “fake news”. Será reescrita na Câmara, mas deve ter ameaças de cadeia para difusores e financiadores de campanhas sórdidas.

É um desestímulo para as milícias digitais e para empresários que bancam as contas mais sujas do bolsonarismo.

Bolsonaro se beneficia dos auxílios emergenciais, que chegam a 40% das casas do país, e da despiora da economia, que deve durar pelo menos mais três meses. Despiorar significa apenas sair do fundo do poço, mas que ainda se está no poço.

Mesmo no final de 2019, antes da calamidade, o PIB per capita era 7% menor que em fins de 2014; o consumo per capita, mais de 5% menor.

Com a Covid-19, o buraco foi mais para baixo. No final de 2020, o PIB per capita será 12% menor do que em 2014, empobrecimento recorde mesmo nesta pobreza de país.

Mas há despiora. Quando começaram os confinamentos, em março, as vendas com cartão caíram 52% em relação ao fevereiro. A queda agora é de 15%. Os dados são da Cielo, de despesas com cartão no varejo.

No total, o valor dessas compras equivale a cerca de 40% do que no PIB se chama de “consumo das famílias”. O índice diário de atividade criado pelos economistas do Itaú para medir o desastre com frequência indica que a economia ainda cai pouco mais de 10% em relação ao início de março. Mas já caiu 45%.

O que vai acontecer a partir de outubro é um mistério. Acabam os auxílios e complementações de salário, o que deve abrir um buraco de uns R$ 60 bilhões por mês no rendimento total das famílias.

Pode ser que exista dinheiro guardado na crise para compensar o rombo; haverá alguma recuperação da renda do trabalho. O saldo dessas perdas e ganhos é uma incógnita. Mas, até novembro, Bolsonaro terá alguma proteção no flanco da renda.

Em duas semanas, haverá oficialmente 100 mil mortos de Covid-19. Esse horror, porém, parece normalizado por parte relevante deste país habituado a estar entre os líderes mundiais de taxas de homicídio e de mortes no trânsito.

Bolsonaro se livrou do lavajatismo sem danos maiores. Alia-se ao centrão; nada de reação, até agora ou até que um centrista meta a mão no dinheiro.

A polícia mostrou que os Bolsonaros eram um empreendimento de fantasmas e rachadinhas. Houve pouca reação, até por falta de evidência “pop” da bandalheira, dificultada por arreglos no Judiciário, que facilitou a vida de Fabrício Queiroz.

Sim, o bolsonarismo está vivo no Itamaraty e no almoxarifado militar da Saúde, mas sob tutela no Ambiente e pode se disfarçar de reacionarismo discreto na Educação.

Há perspectiva de conflitos, claro, como a disputa por dinheiros na reforma tributária ou na renda mínima, se algum desses projetos for adiante. Mas, no meio deste desastre, Bolsonaro está muito vivo.

Igor Gielow: Ditadura formou geração de militares que hoje povoam governo Bolsonaro

Uma das bases de sustentação do atual governo, fardados trazem do regime autoritário a mentalidade de que as Forças Armadas são importantes para a união nacional

A ascensão do capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro ao poder fez brilhar os olhos de uma geração de oficiais-generais brasileiros.

Após 33 anos fora do núcleo decisório do país, os fardados enxergaram uma oportunidade de redenção.

Em aproximação mediada por generais da reserva que haviam encampado a candidatura, houve, depois do primeiro turno, a bênção do Alto-Comando do Exército, principal órgão da estrutura militar brasileira, a Bolsonaro.

O resultado, passado um ano e meio de governo de fato, é a maior crise existencial recente das Forças Armadas.

“Há uma confusão institucional. Chama a atenção o grande número de militares no governo”, diz o primeiro general da reserva que deixou o primeiro escalão, Carlos Alberto dos Santos Cruz (ex-Secretaria de Governo).

Em uma “live” do Instituto Brasiliense de Direito Público no sábado (20), ele classificou de desequilibrado o papel dos militares na política. “Há excesso. Isso começa a deteriorar o comportamento.”

Hoje, 10 dos 23 ministros do governo vieram da caserna, incluindo aí o interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. A exemplo do sucessor de Santos Cruz, Luiz Eduardo Ramos, Pazuello é da ativa. “Para ir ao governo, todo mundo tem de passar para a reserva”, afirma o ex-ministro.

Ramos prometeu adiantar sua saída do serviço ativo. Mais próximo militar, historicamente, de Bolsonaro, ele personifica um conflito que remonta ao regime de 1964.

A ditadura foi a última de uma série de intervenções militares desde a proclamação da República, em 1889, um clássico golpe fardado.

A República Velha terminou em 1930 com outro golpe. Os anos de 1945, com o fim do Estado Novo, e 1954, marcado pelo suicídio de Getúlio Vargas, também veriam ações decisivas de alteração do poder civil pelas mãos militares.

Em 1975, o cientista político americano Alfred Stepan (1936-2017), analisou a correlação das Forças Armadas com o poder civil no Brasil.

Ele traça a formação do caráter de tutela que os militares se arrogaram ao longo da história. Mas estabelece limites, lembrando que duas tentativas de golpe (1955 e 1961) que não tiveram apoio legitimador de parte expressiva da elite civil fracassaram.

Essa leitura salvacionista, de união nacional, é visível nas duas notas assinadas pelo ministro da Defesa de Bolsonaro, o general da reserva Fernando Azevedo, acerca do golpe de 1964.

Ali está o resumo do que sua geração acredita: o movimento militar teria sido necessário para deter o alinhamento do governo de João Goulart (1919-1976) com o então comunismo internacional e teve amplo respaldo interno.

Sendo parte de um processo histórico, o golpe não deveria envergonhar os militares —torturas e assassinatos, além das progressivas perdas de liberdades civis, são esquecidas na avaliação.

Bolsonaro sempre promoveu a ditadura, enquanto um obscuro deputado, principalmente seu caráter repressivo.

No poder, envernizou um pouco o discurso, mas seu instinto provocador de crise entre Poderes constante manteve a tensão alta entre os fardados a seu lado.

Não são poucos: além dos ministros e altos funcionários, há hoje 2.900 militares da ativa emprestados para funções civis na Esplanada.

A dita ala militar do governo, sempre fraturada, buscou apresentar-se moderada e também moderadora.

Isso teve altos e baixos, dado o embate dela com a ala ideológica representada pelos filhos presidenciais e seus aliados no governo, mas de forma geral repetiu o formato de pretensa tutela do poder civil pelos militares.

Não deu muito certo na prática, dado o caráter incontrolável de Bolsonaro, mas a crescente ocupação de cargos vitais no Planalto e na Saúde durante a pandemia da Covid-19 mostra um efeito prático da intenção.

Antes da posse de Bolsonaro, o então comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, disse em uma entrevista à Folha que a vitória do capitão não era a volta dos militares ao poder, embora temesse uma politização dos quartéis.

Hoje ela assusta observadores nem tanto nas Forças, mas sim nas polícias, em especial militares, muitas vezes identificadas ao bolsonarismo.

Isso é uma novidade histórica, dado que nas oportunidades em que houve conflito envolvendo forças estaduais, como em 1930, 1932 ou 1961, eram os governadores que retinham o apoio das tropas.[ x ]

A grande quantidade de questões internas para as Forças é ressaltada por Stepan em seu trabalho. Tendo travado sua última grande guerra regional no Paraguai há 150 anos, desafios externos acabam sendo substituídos por tarefas de cunho político.

O grande período de turbulência e tutela de 1945, após a queda de Getúlio Vargas, até o golpe de 1964 viu tal espírito intervencionista se expandir até o paroxismo da ditadura.

No primeiro governo militar, do marechal Humberto Castello Branco (1899-1967), foi feita uma reforma buscando normalizar tal agitação.

Foi determinado um sistema pelo qual 25% do efetivo de oficiais-generais, em todos os níveis, seria renovado todos os anos.

Na outra ponta, foram tomadas medidas para reduzir a politização dos estratos mais baixos da tropa, vistas como vulneráveis ao socialismo.

Antes, os fardados já haviam passado pelo processo interno de apagamento da memória da FEB, a Força Expedicionária Brasileira que lutou em 1944 e 1945 na Itália.

Quando voltaram ao país, os comandantes foram espalhados de forma a não constituir um núcleo político: tinham ido lutar contra o nazifascismo e voltaram para a ditadura do Estado Novo, que seguia tal orientação. Ainda assim, foi por pressão militar que Vargas deixou o cargo.

A reforma dos anos 1960 veio com dificuldade, e trouxe o conflito entre Castello Branco e seu ministro da Guerra, Arthur da Costa e Silva (1899-1969), e por fim o último se tornou o presidente do AI-5.

Só Castello Branco havia lutado na FEB, entre os presidentes da ditadura. Costa e Silva, diz Stepan, “era considerado simpático aos desejos de um governo mais militante e autoritário e de uma posição menos pró-americana e mais nacionalista”.

O ato institucional que recrudesceu a ditadura, em 1968, foi um divisor de águas. Os militares aferraram-se ao poder de forma definitiva.

É na década de 1970 que se forma o núcleo dos generais de Bolsonaro, ele mesmo um cadete da turma de 1977. O decano deles, Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1969 e sempre abraçou causas políticas enquanto estava no serviço ativo.

Suas críticas à política indigenista do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lhe custaram o Comando da Amazônia e, em 2011, foi impedido de saudar o golpe de 1964 em sua despedida à reserva.

De forma paradoxal, foi sob Lula (2003-2010) que os militares tiveram um grande ganho do ponto de vista material.

Projetos estratégicos de armamentos, liderança na Missão de Paz da ONU no Haiti, aumento de verbas e de participação nas GLOs (operações de garantia da lei e da ordem) marcaram o período.

Os anos Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002) são, por sua vez, lembrados com desprezo pelo oficialato.

Consideram que foram relegados ao segundo plano em suas funções militares, já estando fora da política, e a criação do Ministério da Defesa foi vista como uma subordinação indesejada ao poder civil.

Sob Dilma Rousseff (PT, 2011-2016), os ruídos políticos cresceram, devido principalmente à Comissão da Verdade, que apontou crimes da ditadura, avaliada pela cúpula militar como um tribunal de um lado só.

Com o impeachment da petista e a chegada de Michel Temer (MDB) para seus dois anos de poder em 2016, o caminho para a volta ao protagonismo foi aberto.

A Defesa foi entregue em 2018 para um general de quatro estrelas, acabando com o princípio simbólico da pasta, e o general Sérgio Etchegoyen (GSI) assumiu papel vital no aconselhamento do governo.

O sequestro do estamento militar pela ritualística do governo Bolsonaro desandou nas ameaças veladas de uso das Forças contra outros Poderes pelo presidente.

Em uma “live” do grupo Personalidades em Foco, em 20 de maio, Heleno rechaçou golpismo.

“Não passa [pela cabeça] golpe, intervenção. [Devo isso aos] nossos instrutores, vacinados por toda aquela trajetória de militares se intrometendo de uma forma pouco aconselhável, mas muitas vezes necessária, na política.”

A frase é reveladora pelo seu aposto: “muitas vezes necessária”. Heleno é visto como o mais duro dos generais que migraram para o Planalto com Bolsonaro, mas sua visão não é hegemônica.

Coube ao general Azevedo fazer o papel de pivô moderador da turma fardada, com um alinhamento grande com seu ex-subordinado Walter Braga Netto, o general que comanda a Casa Civil. Ramos, que também serviu sob o comando do atual ministro, já esteve mais próximo dele.

O agravamento da crise tríplice pela qual passa o Brasil, com a Covid-19 se somando a uma recessão à vista e à tormenta política, tem aumentado os ruídos entre o serviço ativo e os militares de terno.

Stepan aponta que isso ocorria já no auge da ditadura. Se estivesse vivo, poderia fazer associações à repulsa dos comandantes pelo ativismo sindicalista que era preconizado por Bolsonaro, um militar indisciplinado.

Nas três décadas fora do poder, as Forças “se afastaram das crises políticas, impeachments, casos de corrupção” e têm “credibilidade alta” entre a população, diz Santos Cruz.

O general, que passou pelos dois lados do balcão, resume o momento militar atual: “Situação complexa”.

Onde estavam os bolsonaristas

General Augusto Heleno

Concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em 1969. Em 1977, capitão recém-promovido, assumiu o cargo de assessor do ministro do Exército, Sylvio Frota

General Fernando Azevedo

Iniciou a carreira no Exército em 1973, na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, e fez parte da Brigada de Infantaria Paraquedista

General Hamilton Mourão

Formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1975

Jair Bolsonaro

Em 1977, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras

General Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira

No ano de 1979, foi aspirante a Oficial da Arma de Infantaria

General Eduardo Pazuello

Em 1984, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, como oficial de intendência (assessor do comandante na administração financeira e na contabilidade)

General Walter Souza Braga Netto

Entrou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1975. Foi aspirante a oficial da arma de Cavalaria, em 1978.

Olavo de Carvalho

Entre 1966 e 1968, militou no Partido Comunista contra a ditadura militar. Nos anos 1970, atuou como astrólogo.

Paulo Guedes

De 1974 a 1978 estava fazendo doutorado na Universidade de Chicago (EUA)

Vinicius Torres Freire: Batalha do novo auxílio emergencial vai mexer com Bolsonaro e economia

Programa afeta 40% dos adultos e equivale a um quarto dos salários mensais

A prorrogação do auxílio emergencial chama menos a atenção do que as imundícies do caso Queiroz-Bolsonaro, pelo menos entre os remediados na vida. Deve ser o grande conflito das próximas semanas, com efeitos sociais e econômicos importantes, qualquer que seja o desfecho do confronto, que de resto pode ser decisivo para a popularidade de Jair Bolsonaro.

Antes de mais nada, diga-se que 63,5 milhões de pessoas foram autorizadas a receber o benefício, cerca de 40% da população maior de 18 anos. O gasto estimado até agora é de R$ 154 bilhões. Na média, daria pouco mais de R$ 51 bilhões por mês, o que equivale a um quarto de todos os rendimentos mensais do trabalho do país, segundo o registro do IBGE (Pnad).

A última das três parcelas do auxílio será paga neste junho, diz a lei, embora fiquem restos atrasados a pagar. O governo não queria prorrogação, mas agora aceita até mais duas prestações de R$ 300. Os deputados pensam em até mais duas de R$ 600.

O movimento Renda Básica que Queremos! (RBQQ) quer mais seis parcelas de R$ 600, até o fim do ano.

O RBQQ é uma coalizão de 163 movimentos sociais que fez pressão para o Congresso aprovar mais do que o auxílio de R$ 200 proposto por Paulo Guedes, em março. Grosso modo, é gente de esquerda independente.

Três meses de auxílio emergencial equivalem a uns 2,2% do PIB. Cinco meses, como parece querer o comando da Câmara, a 3,7% do PIB. O plano do RBQQ, a 6,6%. Seriam R$ 463 bilhões, 50% a mais do que o gasto de um ano com o pagamento dos servidores federais. Ou a um terço de TODA a receita líquida do governo federal em 2019.

Dar cabo do auxílio abriria um buraco imenso no consumo, pois na mais otimista das hipóteses os cortes de emprego e salário apenas vão deixar de piorar. A propósito, mais de 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada tiveram de aceitar reduções de salário ou suspensão de contratos. É quase um terço dos 32 milhões de celetistas.

O choque social seria óbvio. O político também: com o auxílio, Bolsonaro ganhou algum prestígio entre os mais pobres. O Bolsa Família pagava em média R$ 191 mensais por família, antes do vírus. O auxílio elevou o benefício a R$ 600 por mês ou a R$ 1.200, para mulheres que cuidam sozinhas dos filhos.

O déficit do governo federal será de uns 10,5% do PIB neste ano. Dito de outro modo, o governo vai gastar 67% a mais do que sua receita, isso sem considerar a conta de juros. Se a Câmara aprovar a extensão do auxílio a seu modo, o déficit vai a quase 13% do PIB. Caso passasse o projeto do Renda Básica que Queremos!, a 15% do PIB.

Não é possível agora dar um talho no auxílio, que nem mesmo é emergencial, pois a miséria extra já era grande antes do vírus. A metade mais pobre do país perde renda desde a recessão. Mas aumento de dívida pública não sai de graça, seja lá como se lide com o problema.

Como se lida? Com uma combinação de: 1) mais imposto ou corte de gasto; 2) crescimento econômico acelerado (que reduz o peso relativo da dívida); 3) repressão das taxas de juros da dívida; 4) inflação (a pior).

Afora complicações econômicas, todas as soluções implicam conflito social e político forte, exceto no caso do crescimento acelerado, saída que não é trivial, parece óbvio faz 40 anos.

Apelar a apenas uma dessas soluções tende a dar em besteira social, econômica e política, crise, revolta ou repressão. A gente vai ter de inventar um jeito novo de fazer a coisa.

Hélio Schwartsman: O segredo de Bolsonaro

Se ele já teve a doença, não é mais transmissor ativo do vírus

Não penso que Jair Bolsonaro deva ser obrigado pela Justiça a mostrar os resultados de seus testes para a Covid-19. Não tenho aqui a intenção de defender o presidente. Já cheguei à fase em que aplaudo tudo de ruim que acontece a ele. O que merece defesa, creio, é o instituto do sigilo médico, que só pode ser suspenso excepcionalmente e por motivos muito precisos, que não incluem a curiosidade do público.

O sigilo médico visa a proteger a vida e a saúde. Ele existe, entre outras razões, para assegurar que ninguém tenha receio de procurar socorro, mesmo que o ferimento ou a doença que o acometem tenha resultado de um crime. Um bom exemplo é o do usuário de drogas ilícitas. Se a polícia tivesse acesso direto aos prontuários médicos, um pedaço não desprezível da população pensaria duas vezes antes de procurar um hospital —o que seria desastroso em termos sanitários.

Quando, então, é certo suspender o sigilo? De um modo geral, penso que o profissional deve estar autorizado a levantar o segredo apenas para prevenir (não para investigar) certos crimes ou danos à saúde de terceiros. Se um psiquiatra tem razões para acreditar que um paciente seu que disse que planeja matar o vizinho está falando sério, aí sim ele deve comunicar o fato às autoridades. De modo análogo, o médico pode alertar a mulher de um paciente de sífilis que se recuse a seguir o tratamento.

É disso que estamos falando, de prevenir infecções, dirá o leitor farto de Bolsonaro. Receio que não. Esse teria sido o caso se a discussão judicial tivesse ocorrido contemporaneamente ao exame. Agora, com bem mais de 14 dias da data do último teste, se ele já teve a doença, não é mais transmissor ativo do vírus. A divulgação do resultado não previne mais nada. Sua justificativa é descobrir se Bolsonaro mentiu ou não.

O fato de a sociedade já não acreditar na palavra do presidente da República dá bem a dimensão do buraco em que caímos.

Samuel Pessôa: Imprimir dinheiro contra a crise?

A menos que abramos mão do controle inflacionário, não é possível monetizar o déficit

No fim do ano a dívida pública será dez pontos percentuais do PIB maior do que se pensava antes de a pandemia desembarcar por aqui. A elevação será consequência do aumento do déficit público, fruto da redução da arrecadação que advém da queda da economia e da elevação do gasto público, necessária para enfrentar a pandemia.

Várias colegas têm defendido que haja a monetização do déficit público. Isto é, que o Banco Central emita moeda e envie-a diretamente ao Tesouro para o financiamento das políticas públicas recentemente adotadas.

Essa medida somente funcionará se abandonarmos o regime de metas de inflação. E, se o fizermos, ela não será necessária.

O Tesouro Nacional, por meio de seu agente, o BC, tem o monopólio da emissão de moeda no território nacional.

O grande bônus é que sempre que o setor privado precisa de mais moeda o BC pode emitir a custo zero e ganhar dinheiro. Esse poder de compra criado do nada é uma renda do Tesouro, único acionista do BC, chamada de senhoriagem.

Mas tudo na vida tem ônus. Como o BC é o monopolista na criação de moeda (sendo rigoroso de base monetária), ele é responsável por operar a política monetária.

O BC opera a política monetária fixando a taxa de juros vigente no mercado em que as condições de crédito são criadas. Trata-se do mercado do caixa dos grandes bancos. É o mercado em que um banco empresta para outro banco ou que bancos emprestam ao BC, ou vice-versa.

Esse mercado é chamado de mercado de reservas bancárias, ou, como preferem os americanos, mercado de moedas.

Se alguém fixa o preço de algo, esse alguém tem que comprar toda a quantidade que os demais agentes estão dispostos a vender àquele preço. Caso contrário, o preço do bem que foi fixado irá cair. Ou seja, não será fixo.

Assim, sempre que à taxa Selic fixada pelo Copom recursos sobrem no caixa dos bancos —sobrem pois os bancos assim escolheram—, o BC emite dívida cujo juro é dado pela Selic e recompra as reservas sobrantes.

Ou seja, o ônus do BC de ser o monopolista na criação de moeda é que o custo da liquidez do mercado de reservas em excesso ao que os bancos gostariam de ter, à taxa de juros fixada pelo Copom, é do BC. Em última instância, é do Tesouro.

Se o BC imprimir reservas e transferi-las ao Tesouro e este as gastar, elas retornarão aos bancos. Estes, à taxa Selic fixada pelo Copom, decidirão emprestá-las ao BC, que terá que remunerá-las à taxa Selic. Se o BC não comprar esse excesso de liquidez, fará com que a taxa do mercado de reservas bancárias fique abaixo da Selic, estimulando um processo inflacionário.

Ou seja, o BC imprimir moeda e transferi-la ao Tesouro poderia ser um equilíbrio monetário se, a partir do normal funcionamento do regime de metas de inflação, a taxa Selic caísse a zero. Pois nesse caso a taxa de juros fixada pelo Copom para o mercado de reservas bancárias é exatamente a taxa de juros da moeda.

Os bancos estarão indiferentes entre carregar no seu caixa reserva bancária ou dívida.

Mas, se a taxa de juros do mercado de reservas bancárias for zero, o Tesouro conseguirá emitir títulos de curto prazo a juro zero e se financiar sem custo.

O problema não é a falta de dinheiro. Dinheiro se cria. O problema é o custo das reservas bancárias.

Enquanto pela operação do regime de metas de inflação esse custo for positivo, não é possível monetizar o déficit. A menos que abramos mão do controle inflacionário.

*Samuel Pessôa é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e sócio da consultoria Reliance. É doutor em economia pela USP.

Hélio Schwartsman: Podemos usar cobaias humanas?

Instituições podem beneficiar-se do risco assumido por indivíduos?

Até onde vai a autonomia das pessoas? Qual o nível de perigo que cada um de nós está autorizado a correr? Instituições podem beneficiar-se do risco assumido por indivíduos?

Ainda não temos uma vacina contra a Covid-19, mas estão em curso várias iniciativas para desenvolvê-la.

Fala-se, não sem uma boa dose de otimismo, em um ano e meio até que uma esteja disponível. O ponto central aqui é que, em tese, seria possível reduzir em vários meses o tempo de testes da vacina se permitirmos que voluntários que a tenham tomado se inoculem de propósito com o vírus para descobrir rapidamente se o imunizante de fato funciona. É ético fazê-lo?

No plano individual, não penso que haja muito espaço para dúvida. Se eu posso tentar escalar o Everest, por que não poderia correr um risco menor participando de um experimento em que me contaminasse propositalmente com o Sars-CoV-2? No primeiro caso, eu atenderia apenas a meu ego alpinístico, no segundo, estaria prestando um serviço à humanidade.

A questão se torna mais complexa quando perguntamos se é aceitável que uma instituição como a ciência, que deve sempre balizar-se por rígidos critérios éticos, participe de uma iniciativa que de algum modo coloque pessoas em perigo.

Eu concordo que, para a ciência, as linhas vermelhas devem ser mais estritas do que para indivíduos. Um experimento que envolva matar diretamente uma pessoa será sempre necessariamente antiético. Mas penso que, se o nível de perigo individual for relativamente baixo e o benefício esperado, alto, a ciência pode aceitar ações altruístas de voluntários, desde que estejam devidamente esclarecidos dos riscos e não se poupem esforços para minimizá-los ainda mais.

Na ética que pauta as investigações científicas, afinal, todas as vidas valem o mesmo e, no atual quadro pandêmico, cada semana de antecipação de uma vacina significa milhares de mortes a menos.

Bruno Boghossian: Seguidores de Bolsonaro mudam de lado pelo fim do isolamento

Campanha delirante de Bolsonaro faz efeito e seguidores mudam de lado pelo fim do isolamento

Dias depois da primeira morte por coronavírus no país, três a cada quatro brasileiros concordavam com medidas de isolamento para reduzir a disseminação da doença. Entre os que aprovavam o desempenho de Jair Bolsonaro na crise, 75% também achavam que o governo deveria proibir as pessoas de saírem às ruas por algum tempo.

Naquela segunda quinzena de março, apoiadores de Bolsonaro enxergavam a pandemia mais ou menos como o restante da população, segundo o Datafolha. Metade deles achava que haveria poucas vítimas, mas a maior parte considerava o vírus um problema muito sério. Então, o presidente decidiu atrapalhar.

As últimas pesquisas mostram que, embora a maioria da população ainda apoie o isolamento, os bolsonaristas passaram a se mover rapidamente em sentido contrário.

Não foi por acaso. Nos últimos 40 dias, Bolsonaro reforçou sua cruzada contra as restrições impostas por governadores e prefeitos. No fim de março, ele fez o pronunciamento delirante na TV em que chamava a doença de resfriadinho. Depois, o governo encomendou uma campanha publicitária para incentivar a volta ao trabalho no meio da pandemia.

Na última semana, o Datafolha perguntou a opinião dos brasileiros sobre o isolamento. No grupo de entrevistados que classificam o desempenho do presidente contra o coronavírus como ótimo ou bom, só 39% afirmaram que é importante manter as pessoas em casa. No restante da população, esse índice foi de 78%.

Metade daqueles que aprovam o trabalho de Bolsonaro na crise acredita que é melhor acabar com o isolamento para estimular a economia e conter o desemprego, mesmo que o vírus se espalhe. Apenas 15% dos demais brasileiros pensam assim.

A influência é visível. Bolsonaristas continuam fazendo carreatas em que reproduzem o discurso do presidente. Na sexta (1º), manifestantes ligaram um alto-falante em frente a um hospital de campanha. Naquele dia, o país ultrapassou a marca de 6.000 mortos pelo coronavírus.

Elio Gaspari: A fila única para a Covid está na mesa

Rede privada tem 15.898 leitos de UTIs, com ociosidade de 50%, e a rede pública tem 14.876 e está a um passo do colapso

O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto defendeu a instituição de uma fila única para o atendimento de pacientes de Covid-19 em hospitais públicos e privados. Nas suas palavras:

“Dói, mas tem que fazer. Porque senão brasileiros pobres vão morrer e brasileiros ricos vão se salvar. Não tem cabimento isso”.

Ex-diretor da Agência de Vigilância Sanitária e ex-superintendente do Hospital Sírio-Libanês, Vecina tem autoridade para dizer o que disse. A fila única não é uma ideia só dele. Foi proposta no início de abril por grupos de estudo das universidades de São Paulo e Federal do Rio. Na quarta-feira, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Zasso Pigatto, enviou ao ministro Nelson Teich e aos secretários estaduais de Saúde sua Recomendação 26, para que assumam a coordenação “da alocação dos recursos assistenciais existentes, incluindo leitos hospitalares de propriedade de particulares, requisitando seu uso quando necessário, e regulando o acesso segundo as prioridades sanitárias de cada caso.”

Por quê? Porque a rede privada tem 15.898 leitos de UTIs, com ociosidade de 50%, e a rede pública tem 14.876 e está a um passo do colapso.

O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (ex-diretor de uma Unimed) jamais tocou no assunto. Seu sucessor, Nelson Teich (cuja indicação para a pasta foi cabalada por agentes do baronato) também não. Depois da recomendação do Conselho, quatro guildas da medicina privada saíram do silêncio, condenaram a ideia e apresentaram quatro propostas alternativas. Uma delas, a testagem da população, é risível, e duas são dilatórias (a construção de hospitais de campanha e a publicação de editais para a contratação de leitos e serviços). A quarta vem a ser boa ideia: a revitalização de leitos públicos. Poderia ter sido oferecida em março.

Desde o início da epidemia os barões da medicina privada se mantiveram em virótico silêncio. Eles viviam no mundo encantado da saúde de griffe, contratando médicos renomados como se fossem jogadores de futebol, inaugurando hospitais com hotelarias estreladas e atendendo clientes de planos de saúde bilionários. Veio a Covid, e descobriram-se num país com 40 milhões de invisíveis e 12 milhões de desempregados.

Se o vírus tivesse sido enfrentado com a energia da Nova Zelândia, o silêncio teria sido eficaz. Como isso era impossível, acordaram no Brasil, com 60 mil infectados e mais de seis mil mortos.

A Agência Nacional de Saúde ofereceu aos planos de saúde acesso aos recursos de um fundo se elas aceitassem atender (até julho) clientes inadimplentes. Nem pensar. Dos 780 planos, só nove aderiram.

O silêncio virótico provocou-lhes uma tosse com a recomendação do Conselho Nacional de Saúde. A fila única é um remédio com efeitos laterais tóxicos. Se a burocracia ficar encarregada de organizá-la, arrisca só ficar pronta em 2021. Ademais, é discutível se uma pessoa que pagou caro pelo acesso a um hospital deve ficar atrás de alguém que não pagou. Na outra ponta dessa discussão, fica a frase de Vecina: “Brasileiros pobres vão morrer e brasileiros ricos vão se salvar.” Os números da epidemia mostram que o baronato precisa sair da toca.

A Covid jogou o sistema de saúde brasileiro na arapuca daquele navio cujo nome não deve ser pronunciado (com Leonardo DiCaprio estrelando o filme). O transatlântico tinha 2.200 passageiros, mas nos seus botes salva-vidas só cabiam 1.200 pessoas: 34% dos homens da primeira classe salvaram-se; na terceira classe, só 12%.

Sinal dos tempos estranhos

Um dia alguém vai estudar o Brasil de 2020 durante a pandemia.

Enquanto a rede pública de saúde dava sinais de colapso, o presidente da Federação Brasileira de Hospitais, guilda de 4.200 instituições privadas, informava que a ociosidade média dos leitos de UTIs de seus associados estava em 50%.

O diretor do Sírio-Libanês, o hospital das celebridades (Lula, Dilma e companhia), explicava o efeito dessa ociosidade, provocada pela suspensão dos procedimentos eletivos para clientes de planos de saúde dos abonados:

“Todos os nossos hospitais nesse momento que estão com ocupação baixa têm custos fixos que têm que ser pagos. Essas empresas vão ficar numa situação econômica difícil. Já neste mês há instituições com dificuldade de pagar a folha de pagamento. Outros vão aguentar de dois a três meses. Mas se essa situação persistir por muito tempo, vão ter problema de solvência.”

Se esse darwinismo econômico é irredutível, vale o que disse o doutor Paulo Guedes: “É da vida ser abatido, é do mercado. Uma economia de mercado de vez em quando é atingida”. Quem acha que é da vida ser abatido pelo coronavírus deve entender que também é da vida que sua empresa pegue o vírus da insolvência.

Madame Natasha

Natasha adora as entrevistas do ministro Nelson Teich. Suas platitudes permitem que ela tire sonecas vespertinas.

Por acaso ela ainda não tinha adormecido quando o doutor disse o seguinte:

“O que tem que ficar claro é que é um número que vem crescendo”.

Naquele dia haviam morrido 473 pessoas (durante todo o ano em que combateu o exército alemão na Itália, a Força Expedicionária Brasileira perdeu 474 pracinhas).

Como o ministro havia visto sinais de que a epidemia estava contida, deveria ter dito o seguinte:

“Ficou claro para mim que o número vem crescendo.”

Na mesma entrevista, o ministro apontou para o fato de que o aumento das mortes estava restrito a alguns estados, como São Paulo, Rio e Amazonas.

Em agosto de 1945, os militares japoneses aloprados diziam em Tóquio que havia um problema restrito às cidades de Hiroshima e Nagasaki.

Chavismos

A deputada Joice Hasselmann, ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, disse à repórter Julia Chaib que o Brasil corre o risco de cair “num chavismo de verdade, com sinal trocado”.

Em 2018, durante a campanha eleitoral, o general Hamilton Mourão, que foi adido militar na Venezuela, explicou a essência do poder chavista:

“Existe uma corrupção muito grande nas Forças Armadas venezuelanas. Elas perderam a mão em relação à missão que têm no país.”

Vargas tentou

Quando o ministro Alexandre de Moraes bloqueou a nomeação de um delegado amigo da família Bolsonaro para a direção da Polícia Federal, mostrou que o bom funcionamento das instituições acaba protegendo os presidentes.

Na manhã de 29 de outubro de 1945, Getulio Vargas decidiu nomear seu irmão Benjamin para a Chefatura de Polícia do Rio, um dos cargos mais importantes da República. À noite, estava deposto.

Eremildo, o idiota

Eremildo é um idiota e garante:

Essa epidemia é uma gripezinha, o programa Pró-Brasil era apenas um estudo e o amigo inglês de Paulo Guedes está pronto para oferecer 40 milhões de testes para o coronavírus.

Persio Arida: Estabilizar dívida a longo prazo importa mais que conter seu aumento na pandemia

Uma vez que a dívida pública pode chegar a 100% do PIB neste ano, economista diz que o drama não é o patamar alto, mas a percepção de que ela poderia estar em rumo explosivo, sendo fundamental estabilizar tal relação.

Espero que o país saia desta crise o mais brevemente possível, com um senso maior de justiça e solidariedade e evitando a tragédia humana que decorreria da inação e da indiferença em relação à Covid-19. Espero que o custo social da crise seja relativamente pequeno. Espero que sejamos capazes de diferenciar os governantes responsáveis dos incapazes e malandros.

Esperanças à parte, o fato é que não sabemos como e quando a epidemia vai passar. A menos que haja um surpreendente avanço da ciência no curto prazo, teremos provavelmente repiques da infecção e quarentenas intermitentes. E passada a epidemia, além de todos os desafios econômicos e sociais que já existiam, um novo surgirá: a dívida pública será muito maior do que era.

Com exceção dos libertários adeptos do darwinismo social, ninguém discorda da necessidade de o governo sustentar a economia diante do extraordinário desafio que enfrentamos. Por razões humanitárias, devemos gastar o que for necessário na saúde e na rede de sustentação dos mais necessitados. Temos que evitar o desemprego em massa que decorreria de recuperações judiciais e falências, apoiando pequenas e médias empresas e setores específicos.

Há o apoio na forma de empréstimos com garantia do Tesouro, como o Brasil tem feito, e o apoio direto através de pagamentos a fundo perdido de parte substantiva da folha salarial, como em alguns outros países. A proporção entre pagamentos a fundo perdido e empréstimos com garantias do Tesouro varia de país para país, assim como o total da ajuda. Alguns países fazem mais e melhor que outros, mas no mundo todo os governos estão tendo que se endividar para sustentar suas economias.

No Brasil, a dívida pública deve aumentar de 75% do PIB em 2019 para cerca de 90% ao final deste ano. É um patamar inédito na nossa história. O salto decorre do aumento dos gastos públicos (mais dívida), mas também da recessão (menor PIB).

E a dívida pode facilmente chegar a 100% do PIB se pressões políticas tornarem os gastos emergenciais permanentes ou o governo cair na tentação de turbinar a economia para ganhar a eleição em 2022. A pergunta se impõe: qual nosso futuro com um grau de endividamento tão elevado?

Há quem argumente que o governo pode facilmente pagar essa dívida vendendo ativos. Simples de falar, simples de contar —R$ 1 trilhão viria da venda de ativos imobiliários, outro trilhão da venda de estatais e mais R$ 1,5 trilhão da venda de reservas internacionais—, mas pura fantasia na prática. E se o déficit público for muito grande, o efeito da venda de ativos será apenas temporário, porque a dívida vai voltar a crescer mais cedo ou mais tarde.

Há quem argumente, de forma mais sofisticada, que o problema não existe porque a dívida é interna. Uma espécie de Zé com Zé, nós devendo a nós mesmos. No outro extremo, há quem entenda que exista uma conta salgada a ser paga. Teríamos que implementar um regime de austeridade fiscal que gerasse 25% do PIB para fazer uma dívida de 100% do PIB, digamos, retroceder ao nível anterior.

Entender o problema corretamente é meio caminho andado. Em princípio, uma economia pode funcionar bem com uma dívida muito alta desde que os agentes econômicos acreditem que a dívida ficará estável como proporção do PIB.

O drama não é o patamar da dívida, mas sim a percepção de que possa estar numa trajetória explosiva. É a perspectiva de um crescimento descontrolado da dívida/PIB que erode a confiança no nosso futuro, afugenta o investimento privado, aumenta a percepção de risco do país e leva à depreciação exagerada da moeda nacional.

A dívida/PIB é estável se a dívida e o PIB crescerem na mesma velocidade. O valor da razão não se altera quando o numerador e o denominador crescem na mesma proporção. Essa condição de estabilidade está expressa na equação abaixo.

D*(r - g) = z

O significado dos símbolos é o seguinte: g é a taxa de crescimento do PIB, r é a taxa real de juros que incide sobre o estoque de dívida D e z é o superávit primário. Se a taxa de juros for igual à taxa de crescimento (r = g), basta equilibrar o orçamento (z = 0) para manter a dívida constante em relação ao PIB. Se a taxa de juros for maior do que a taxa de crescimento, como tem sido nosso caso, precisaremos de um superávit orçamentário (z > 0) para manter a dívida estável em relação ao PIB.

A equação serve para analisar o efeito de um aumento na dívida pública. Com uma taxa de juros de 4% e uma taxa de crescimento de 2%, a dívida/PIB permanecerá inalterada em 75% se o superávit orçamentário for 1,5% do PIB. Porém, se a dívida subir para 100% do PIB, o superávit necessário para estabilizá-la passa a ser 2%. Em outras palavras, o salto da dívida de 75% para 100% do PIB requer um esforço fiscal adicional e permanente de 0,5% ao ano. Essa é a conta que terá que ser paga pelo meu, o seu e o nosso.

O papel aceita tudo: é sempre possível calcular o superávit primário que torna qualquer dívida sustentável, mesmo que absurdamente alta. Na realidade política, no entanto, há limites para o montante da renda que os segmentos ativos da sociedade (trabalhadores e empresários) estão dispostos a transferir para os rentistas, os detentores da dívida pública. Um estoque de dívida muito elevado pode levar o país a entrar na zona de instabilidade se a sociedade se recusar a gerar o superávit necessário.

O que deve ser feito para tornar uma dívida de, digamos, 90% ou 100% do PIB sustentável?

O primeiro cuidado é com as contas públicas (o z da equação). Quando a crise passar, temos que voltar ao teto de gastos aprovado no governo Temer e reforçar a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso.

A longo prazo, devemos reduzir a parcela do orçamento público absorvida por salários e Previdência de 80% para 50% ou 60%, como na maioria dos países, para abrir espaço no Orçamento para gastos nas funções precípuas do Estado: prover saúde e educação de qualidade, zelar pela segurança pública e pela defesa nacional, apoiar a ciência, a inovação tecnológica e as artes. Será um processo longo e difícil.

O segundo cuidado é assegurar que o custo da dívida seja o menor possível (o r da equação). A má notícia aqui é que, tudo o mais constante, quanto maior o estoque de dívida pública, maior a taxa de juros necessária para induzir os agentes econômicos a mantê-la em seus portfólios.

Isso é verdade tudo o mais constante, mas a realidade está em perpétua mudança. O mundo terá taxas de juros mais baixas por um período longo de tempo e talvez juros nominais negativos venham a ser o novo normal pós-epidemia. Um arcabouço mais moderno das relações entre Tesouro e Banco Central, instituindo reservas bancárias remuneradas e facultando ao BC comprar títulos do Tesouro no mercado secundário de forma permanente, pode contribuir para baixar o custo da dívida.

No entanto, mesmo com medidas modernizantes e contando com o vento a favor dos juros mais baixos no mundo todo, talvez não consigamos administrar um estoque tão maior de dívida com um custo menor que o atual.

O que podemos dizer sobre g, a taxa de crescimento da economia? No final deste ano, ainda estaremos com uma renda per capita inferior à que tínhamos em 2014. Sabemos o que não fazer: dar subsídios à margem do Orçamento, alimentar os campeões nacionais, reeditar o PAC da dupla Lula-Dilma ou lançar o plano Pró-Brasil, a caricatura do Plano Marshall aventada pelo governo Bolsonaro. O caminho para crescer mais é tornar a economia mais produtiva.

A agenda da produtividade é tão (ou mais) importante que as reformas no campo fiscal. Para aumentar nossa taxa de crescimento de longo prazo, precisamos de avanços no mercado de capitais, de uma lei geral de garantias, de um bom marco regulatório, inclusive para o saneamento básico, de mais certeza jurídica na execução de contratos. É preciso ir além do marco regulatório e jurídico avançando em cinco vertentes:

(a) Abertura comercial e de serviços a sério de forma prenunciada e, se necessário for, unilateral; (b) reforma administrativa radical para aumentar a produtividade do setor público; (c) um programa de privatizações de envergadura, atingindo as grandes estatais para evitar que parte substantiva do aparato produtivo seja regido por regras outras que não a busca da eficiência econômica; (d) uma reforma tributária que, além do IVA, elimine regimes de tributação favorecida; (e) uma educação pública de qualidade.

Estamos mal parados na agenda da produtividade. Apesar do prometido na campanha presidencial de 2018 e tantas vezes alardeado ao longo do ano passado, quase nada aconteceu. A reforma da Previdência foi aprovada em julho do ano passado graças ao empenho do presidente da Câmara, e o governo Bolsonaro entrou em estado de letargia desde então.

Seus projetos de reforma administrativa e de reforma tributária, se é que existem, nunca foram enviados ao Congresso. A última reforma administrativa de envergadura que fizemos foi em 1998, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso; a reforma tributária que avança no Congresso foi iniciativa do próprio Congresso.

A abertura se limitou a completar o acordo do Mercosul com a União Europeia, um acordo que já nasceu velho e que dificilmente será ratificado pela Comunidade Europeia por causa da nossa horrenda postura face ao meio ambiente. A privatização foi um fiasco: o efeito disfuncional da presença das grandes estatais continua firme e forte. A educação pública, o segredo do nosso futuro, está sendo gerida pelo pior ministro da nossa história.

Pouco surpreende que o crescimento de 2019 tenha sido anêmico. Sem a Covid-19, talvez tivéssemos tido uma recuperação cíclica que nos levasse a 2% de crescimento neste ano, mas para aumentar nosso crescimento de longo prazo precisamos tornar a economia mais produtiva. É só assim que os pobres e desesperançados terão uma vida material melhor, e de quebra resolveremos o problema de tornar uma dívida pública de 100% sustentável.

.

*Persio Arida, economista, foi presidente do BNDES e do Banco Central no governo de Fernando Henrique Cardoso

Agradeço os comentários de Affonso Celso Pastore e Armínio Fraga

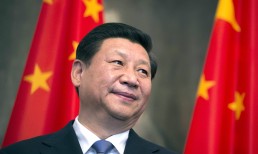

Demétrio Magnoli: Operação geopolítica da China na pandemia terá implicações de longo prazo

Na aurora de 7 de fevereiro, o nome de Li Wenliang surgiu numa inscrição imensa, desenhada na neve, à margem de um rio chinês.

Três meses e uma pandemia depois, em 29 de abril, a página A5 da Folha foi inteiramente ocupada por um informe publicitário que canta as glórias da China. As duas imagens contam uma história —ou melhor, a inversão de uma história. A operação terá implicações geopolíticas de longo prazo.

O médico Li Wenliang, um dos primeiros a soar o alarme da nova doença, foi calado pelo Estado, contraiu o coronavírus e morreu. A notícia correu nas redes sociais, convertendo-o em herói popular: o símbolo da perversidade do regime.

A página publicitária na Folha traz a voz de Xi Jinping, dublada por um "especialista" brasileiro, um diplomata chinês e o médico-burocrata responsável pela medicina tradicional chinesa. É o segundo funeral de Li Wenliang: o panegírico da "eficiência" sanitária do sistema totalitário.

O primeiro pilar da "guerra da informação" deflagrada por Xi Jinping é a manipulação das estatísticas de óbitos. Segundo os números oficiais, a China encerra sua epidemia com 4.600 mortos, 13 vezes menos que os EUA, onde o vírus continua a ceifar 2.000 vidas por dia.

Deborah Birx, a chefe da força-tarefa dos EUA para a Covid, classificou a contabilidade chinesa como "irreal". A palavra quase apareceu num relatório da Comissão Europeia, mas foi suprimida por temor à represália do principal fornecedor de respiradores, máscaras e EPIs.

O segundo pilar é a campanha de "filantropia sanitária", pela transferência gratuita desses equipamentos e materiais a países em desenvolvimento. Nessa frente, o governo chinês divide o trabalho com Jack Ma, fundador do Alibaba, a "Amazon do Oriente". A iniciativa faz parte de um projeto muito mais ambicioso, a "rota da seda sanitária", que almeja converter a China em ator global no setor multibilionário da indústria farmacêutica.

O surto do ebola na África Ocidental, em 2014, foi o palco da aventura pioneira chinesa na política sanitária internacional. Na ocasião, a China cooperou com os EUA, cumprindo papel coadjuvante. Já na "rota da seda sanitária", ela opera unilateralmente, projetando influência no Sudeste Asiático, na Ásia Central e na África.

A escolha do etíope Tedros Adhanom para a chefia da OMS, em 2017, alavancada por um lobby chinês, converteu a organização em trampolim para a diplomacia sanitária de Xi Jinping na África, que utiliza a Etiópia como cabeça de ponte.

O FMI estima violentas quedas do PIB anual nos EUA (-5,9%), na Zona do Euro (-7,5%), no Reino Unido (-6,5%) e no Japão (-5,2%), mas discreto crescimento na China (1,2%). A crise do coronavírus acelera as tendências prévias de deslocamento do eixo econômico global. Mas o triunfo geopolítico chinês, apoiado na falsificação da história, deriva essencialmente dos fracassos ocidentais.

Os EUA praticaram o esporte primitivo do negacionismo, retrocederam para o isolacionismo e, no fim, renunciaram a disputar influência com a China na OMS. Trump tenta, pateticamente, livrar-se da responsabilidade pela negligência, atribuindo a pilha de 65 mil cadáveres ao "inimigo estrangeiro" (o "vírus chinês") e disseminando teorias conspiratórias (o "vírus de laboratório"), enquanto faz da emergência sanitária um pretexto para radicalizar a xenofobia.

Do outro lado do Atlântico, a União Europeia fechou descoordenadamente suas fronteiras internas e reativa a tensão entre Alemanha e o trio França/Itália/Espanha em torno das estratégias de resgate da economia.

"Para a China, tudo serve a uma utilidade política; um número nada significa para eles", explica Ai Weiwei, o célebre artista dissidente chinês, referindo-se à macabra piada estatística. A China da página A5 soterra a China da inscrição na neve fofa. Ao mentiroso, as batatas.

*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.

Julianna Sofia: Fila 'cultural' de Onyx é desculpa para incompetência do governo

Fila 'cultural' de Onyx é desculpa para incompetência do governo

Da linhagem dos obscurantistas do bolsonarismo para os quais o problema do Brasil é o brasileiro, o ministro Onyx Lorenzoni (Cidadania) credita à "nossa cultura" um dos motivos para as filas nas agências da Caixa para sacar o auxílio emergencial de R$ 600.

Zombaria diante do desespero de trabalhadores em jornadas penosas de espera de até oito horas. Se é traço cultural, a atual administração esmera-se em reforçá-lo.

Entre março e abril, ao menos 1 milhão de trabalhadores perderam seus postos de trabalho e teriam direito ao seguro-desemprego. Foram 804 mil os que garantiram o recebimento do benefício. Outros 200 mil não conseguiram acesso a agências do Sine, nem funcionaram os meios remotos para obter o auxílio. "Temos uma pequena fila, que estamos dando conta rapidamente", explicou o secretário Bruno Bianco (Previdência e Trabalho).

Foi na gestão de Jair Bolsonaro que, desde meados do ano passado e depois de mais de uma década, segurados do INSS passaram a reviver o pesadelo do atraso na concessão de benefícios previdenciários. Uma fila cujo pico atingiu 2,3 milhões de aposentadorias e auxílios represados em 2019 e só deve ser zerada no segundo semestre deste ano. A demora permitiu ao governo empurrar para 2020 uma despesa de R$ 2,3 bilhões --uma espécie de "pedalada social".

Sob as barbas de Onyx, uma outra espera. Embora empregue superlativos para tratar dos pagamentos do Bolsa Família, ele andou esquecendo que ainda há 200 mil famílias vulneráveis que solicitaram o benefício há mais de 45 dias e aguardam resposta. A fila afeta pessoas em extrema pobreza em mais de 700 municípios.

É preciso reconhecer presteza em certas ações do ministro, no entanto. Como revelou o repórter Renato Onofre, Onyx indicou seu professor particular de inglês, há pouco conhecido e em início de carreira, a uma vaga no ministério —salário de R$ 10 mil. Bastou a divulgação para o processo ser rapidamente cancelado.

Hélio Schwartsman: Um tribunal que não se contém

O fato de o STF ter poder para fazer algo não implica que deva fazê-lo

É com dor no coração que hoje vou defender Jair Bolsonaro. Mais especificamente, vou problematizar a decisão do STF que suspendeu a investidura de Alexandre Ramagem no cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

Comecemos pelo que a determinação não significa. Ela não significa um flagrante erro judicial nem uma espécie de golpe de Estado. Vivemos num sistema constitucional que dá ao Judiciário a última palavra em todas as questões que envolvam a interpretação da lei.

Minha objeção é que o fato de o STF ter poder para fazer algo não implica que deva usá-lo. Como já disse aqui diversas vezes, um sistema que confere tamanha força ao Judiciário só funciona bem se seus órgãos de cúpula souberem exercer a autocontenção, em especial nas questões que envolvem a separação de Poderes.

Isso significa, num caso como o de Ramagem, ater-se às exigências formais especificadas em lei, evitando evocar princípios constitucionais vagos e inescapavelmente subjetivos. É verdade que o artigo 37 da Carta diz que todos os atos da administração devem ser pautados pela impessoalidade e pela moralidade, entre outros quesitos. Mas existem no Brasil quase 20 mil juízes. Se cada um deles sentir-se autorizado a ignorar o que a lei inequivocamente especifica para impor sua concepção pessoal de moralidade, o país estará perdido.

Infelizmente, o STF vem adotando o caminho mais intervencionista já há algum tempo. Começou com as prisões do ex-senador Delcídio Amaral e do ex-deputado Eduardo Cunha —ambas em clara oposição à letra da Constituição— e fez escola com os vetos à nomeação de ministros por Dilma Rousseff e Michel Temer.

Isso significa que Bolsonaro deveria estar livre para interferir na PF? É claro que não. Mas o remédio para mais essa iniquidade do ex-militar é um processo por crime de responsabilidade ou por infração penal comum, não o encurtamento dos poderes presidenciais.