China

Alberto Aggio: De Beijing a Roma, os dilemas do pós-comunismo

O ex-PCI aprofundou a democracia e a China se aferra ao nacionalismo autoritário histórico

No ano passado relembraram-se os cem anos da revolução bolchevique, referência maior do chamado “comunismo histórico”. Muitos livros foram publicados, um sem-número de artigos ganharam as páginas de revistas e jornais, congressos e seminários foram realizados ao redor do mundo. Seria excessivo imaginar que uma revisão daquele processo histórico, por mais bem feita que fosse, tivesse o condão de superar todas as polêmicas em torno dele. O dado positivo, contudo, é que a “celebração” da efeméride não produz mais o mesmo efeito. A revolução comunista da Rússia já é um fato do passado e não promove as divisões que antes promovia entre os simpatizantes do seu ideário.

Imposto o comunismo na Rússia, não apenas o país foi revolvido, como o mundo passou a ser impactado por um sistema antagonista do capitalismo que se transformou num fenômeno global, influenciando vários países e milhões de pessoas. A crença no poder dos comunistas tornou seu movimento uma força global, não havendo no século 20 nenhuma dimensão da vida que não tenha sofrido sua influência. Mas esse movimento guardava paradoxos que, com o tempo, lhe seriam fatais.

Talvez não haja síntese mais fiel à glória e à tragédia do comunismo do que a formulada por Silvio Pons no seu livro A Revolução Global (Fap/Contraponto, 2014). Para ele, o comunismo se constituiu simultaneamente em “realidade e mitologia, sistema estatal e movimento de partidos, elite fechada e política de massas, ideologia progressista e dominação imperial, projeto de sociedade justa e experimento com a humanidade, retórica pacifista e estratégia de guerra civil, utopia libertadora e sistema concentracionário, polo antagônico da ordem mundial e modernidade anticapitalista. Os comunistas foram vítimas de regimes ditatoriais e artífices de Estados policiais”.

Entre os historiadores, em sua maioria, há um consenso quanto ao fracasso do “comunismo histórico”, levando em conta os objetivos que nortearam suas estratégias. De um ponto de vista analítico, não se aceita mais quem busque “erros” específicos dos principais dirigentes e governantes. Suas ações são inscritas em conjunturas precisas e postas como parte dos desafios e dilemas que se afirmaram no processo histórico. É a história in acto o que importa aos historiadores e aos demais intérpretes, e não uma discussão ideológica e justificativa. O que torna evidente a virada na perspectiva de muitos pesquisadores é o fato de a chamada “história do cotidiano” ter garantido o seu ingresso nessa historiografia, retirando centralidade da discussão sobre poder revolucionário e colocando sob novas luzes a história de homens e mulheres de carne e osso que viveram sob o comunismo.

O resultado não é em nada surpreendente. Diversos investigadores têm demonstrado que o comunismo foi incapaz de inspirar uma crença espiritual que envolvesse mais do que a realidade material da vida. Concluem que a revolução bolchevique e o poder soviético não produziram efetivamente uma hegemonia cultural como “religião civil” (Gramsci falaria em uma “hegemonia civil”) que lhe pudesse dar sustentação. O julgamento é assim categórico e definitivo.

Enganam-se os que pensam que foi uma questão de tempo. Que o capitalismo se afirmou durante séculos e o comunismo necessitaria ser pensando nessa chave. Equivocam-se. Ele entrou em colapso na antiga URSS e se despedaçou porque não foi capaz de construir o que prometeu: um novo mundo e um novo homem! Hoje, numa nova fase da humanidade, o comunismo não é mais do que história e, por essa razão, não há como sustentar que sua prática e seus horizontes possam ainda fazer sentido para os homens e mulheres do século 21.

Entretanto, essa história não está inteiramente arquivada, por conta da fulgurante presença da China na economia global. A sobrevivência do “comunismo capitalista” chinês, baseado num regime ditatorial, que instaurou o capitalismo como modo de produção material, constitui-se hoje no maior enigma quanto aos destinos do pós-comunismo.

Essa alternativa estava inteiramente descartada para os partidos comunistas no Ocidente, em particular para o maior deles, o Partido Comunista Italiano (PCI), ao abandonarem, no início dos anos 1990, o nome, seus símbolos e, especialmente, o que era reconhecido como sua “dupla alma”, isto é, a adesão ao comunismo soviético, (no caso do PCI) sobreposta à defesa da República democrática italiana, vinda à luz com sua colaboração ativa. Acabou prevalecendo o segundo termo da equação como orientação que seguirá presente até o tramonto do comunismo italiano.

A fase pós-comunista do partido de Gramsci, Togliatti e Berlinguer, ao contrário dos chineses, aprofundou a democracia ao se estabelecer como uma força política reformista voltada para a modernização do país e defesa da União Europeia. Abrindo-se para diferentes movimentos e culturas políticas, dentre elas os católicos progressistas, assumiu várias denominações: Partito Democratico di Sinistra (PDS), Democratici di Sinistra (DS) e, por fim, Partito Democratico (PD), nos últimos dez anos.

O pós-comunismo chinês aferra-se ao legado nacionalista e autoritário do comunismo histórico ao mesmo tempo que abre sua economia para o mundo. Essa linha se aprofunda de Deng Xiaoping a Xi Jinping, sem desvios.

Mesmo diante das incertezas da Europa, o caminho do PD parece ser o de superar a fase pós-comunista buscando combinar a ética de defesa do trabalho dos antigos comunistas com o europeísmo social-democrático e sua vertente democrático-reformista. A preponderância de uma ou outra vertente ora o empurra para a oposição, ora lhe abre possibilidades de ser governo.

Não mais comunista nem sequer pós-comunista, o PD talvez seja, na Europa, a possibilidade de um novo sujeito político. Imersa no pós-comunismo, a China parece estar longe disso.

El País: Há 30 anos era uma vila de pescadores e hoje é o Vale do Silício da China

Uma megacidade na qual nasceram gigantes como Huawei e Tencent. Jovem, super-rápida e competitiva

1. A eficiência é vida

"Shenzhen está muito bem", diz Eric Hu. “Se você consegue sobreviver a ela”. Fala rápido. Pensa rápido. Tem o cabelo esvoaçante, camiseta surrada, tênis. Olha seu celular com frequência, um Huawei, marca chinesa, e com orgulho: “O iPhone”, diz, “é um lixo”. É noite neste lado do mundo e ele dirige seu Audi Q5, em cujo retrovisor dançam dois bichinhos de pelúcia Hello Kitty. Quer mostrar algo no centro desta cidade enorme, símbolo do capitalismo asiático, uma espécie de Eldorado tecnológico onde os recém-chegados buscam imitar os fundadores das grandes empresas do país. Aqui nasceram gigantes como Huawei, segunda produtora mundial de telefones inteligentes e líder em redes de telecomunicações, e Tencent, uma das maiores empresas de Internet do planeta, criadora do WeChat, o WhatsApp chinês, com 1 bilhão de usuários. Mas há outras 8.000 empresas de alta tecnologia. O setor contribui com 40% da economia da cidade. E esse PIB é monstruoso: o de Shenzhen disputa com o da Irlanda; o da região, conhecida como o Delta do Rio da Pérola, que inclui outros oito centros urbanos da China e as regiões especiais de Hong Kong e Macau, é equiparável ao de toda a Rússia.

Entre guinadas no volante, Hu vai enviando mensagens de voz através do WeChat (o “WhatsApp é outro lixo”). Fundou há três anos uma start-up de drones resistentes à água chamada Swellpro. Criações de engenharia com oito patentes próprias e uma câmera 4K para gravar cenas marítimas. São vendidas pelo equivalente a 6.140 reais. A maioria acaba no Ocidente. Muitas, em mãos de pessoas endinheiradas com barcos ou iates. Mas nascem em uma zona poeirenta, nos arredores, onde passam caminhões, os operários muito jovens dormem em apartamentos ao lado das fábricas e encontramos, ao caminhar por suas ruelas, todo tipo de negócios de manufaturas tecnológicas. Shenzhen, conta, é o melhor lugar para a inovação. Com uma rede de fornecedores de componentes eletrônicos inigualável. “Atrai pessoas jovens, educadas, enérgicas”, diz Hu. “Vai a toda a velocidade. A concorrência é altíssima.” Os arranha-céus brilham através da janela. “Este foi erguido há dois anos”, aponta. Atravessa uma área de livre comércio recém-aberta pelo Governo. Vias engarrafadas. Carros caros. E, no fim, para. Desce e aponta a inscrição em algumas pedras. Em caracteres chineses se lê a filosofia que define a cidade: “Tempo é dinheiro. A eficiência é a vida”.

O óculos emite uma vibração que, em contato com um

O óculos emite uma vibração que, em contato com um

osso de seu crânio, faz com que a escute dentro da cabeça JAMES RAJOTTE

Hu nasceu em 1980, ano em que Deng Xiaoping transformou Shenzhen na primeira zona econômica especial do país. Uma porta aberta ao liberalismo, à iniciativa privada. Um experimento da China do futuro. A cidade era uma vila de pescadores com 30.000 habitantes. Hoje, no censo oficial beira os 12 milhões; no extraoficial alcança 20. Uma locomotiva à qual chegam centenas de milhares de trabalhadores arrojados todo o ano. Engenheiros altamente qualificados, legiões de operários. Não se vê um rosto velho na rua. A idade média ronda os 28. Em Shenzhen quase ninguém é de Shenzhen. Ele cresceu em uma zona rural da província, entre galinhas e plantações de arroz. Estudou engenharia, trabalhou em uma fábrica de celulares da Samsung (na região estão muitas das megafábricas do mundo) e em 2005 se mudou para a cidade para tentar a sorte. Lapidou o inglês vendendo USB e câmeras. Depois passou a trabalhar por conta própria. Seu negócio, explica, consiste em “desenvolver produtos: não algo barato, mas inovador, alta tecnologia”. Esboça ideias: seus engenheiros projetam e montam até chegar a um protótipo. Seu último invento é um projetor portátil do tamanho de um punho. Shenzhen, explica, é o paraíso do hardware. O físico, o artefato. Com um ecossistema superveloz onde a passagem da ideia à produção em série ocorre em um suspiro e quase na mesma quadra. E enquanto sonha em dar a grande tacada, lembra com nostalgia de seu primeiro apartamento dividido, em um bairro do qual hoje não resta senão o templo budista. Ali agora se erguem os arranha-céus do parque tecnológico, com cerca de 1.300 empresas; uma centena delas cotada em Bolsa.

2. O gigante tecnológico

Yu Chengdond entra na sala de reuniões sem gravata e seguido por uma secretária com saltos altos e brinquedos de pelúcia pendurados do celular. Cumprimenta em espanhol. Fala um inglês duro. É o executivo-chefe de uma das três ramificações da Huawei, a divisão de telefones e outros produtos de consumo. Representa um terço da receita da multinacional, cujo faturamento beira os 250 bilhões de reais, conta com 180.000 funcionários em 170 países e lidera o mercado de celulares na China. Na Espanha disputa ferrenhamente com a Samsung o primeiro lugar. No mundo, o ombro a ombro é contra a Apple, ambas atrás da Samsung. O CEO afirma que a empresa não teria existido se não tivesse nascido em Shenzhen: “Há 30 anos, quando a China não era tão aberta, se transformou em uma cidade de acolhida. Capitalista no econômico, não no político. De estilo ocidental. Onde se podia desenvolver uma gestão moderna”. Ele, engenheiro da Universidade de TsingHua, “o MIT chinês”, se uniu à empresa em 1993, quando começava a desenvolver infraestrutura telefônica. A Huawei foi fundada em 1987 pelo ex-militar Ren Zhengfei com apenas 19.000 reais. Uma empresa privada cuja primeira sede ficava entre plantações. Hoje se transferiram para um campus tecnológico de 200 hectares nos arredores da cidade, com universidade própria, apartamentos para trabalhadores, jardins zen e vans que transportam os funcionários de um edifício a outro com o ar condicionado no máximo. Mas não estão satisfeitos. “Podemos fazer melhor”, disse Yu. E para mostrar que se empenham nisso convidaram à sua sede cinquenta instagramers, youtubers e jornalistas ocidentais (entre os quais o EL PAÍS). Segundo o CEO, “nosso problema não é a inovação. Nisso somos fortes. O grande desafio é que não somos uma marca conhecida. Ninguém a conhece”. O marketing, a grande tragédia chinesa. Uma luta contra si mesmos para passar de sinônimo de produto barato ao de artigo de alta qualidade.

Os europeus Kristina Cahojova e Hynek Jemelik, inventores

Os europeus Kristina Cahojova e Hynek Jemelik, inventores

de um medidor de fertilidade feminina, criaram seus produtos na

aceleradora de ‘start-ups’ HAX, Shenzhen JAMES RAJOTTE

Durante dois dias de conferências e powerpoints no interior de um moderno bloco envidraçado que, visto em panorâmica, tem a forma de uma chave, diretores desfiam detalhes de seu próximo lançamento, o celular Mate 10, cujo chip Kirin 970, afirmam, imita o cérebro humano: “Unidade de processamento neuronal”, o chamam. O telefone, prestes a ser lançado (foi colocado à venda em outubro), está trancado em uma maleta com três fechaduras (numérica, de chave e bluetooth), colocam luvas brancas para tocar nele, pedem a assinatura de contratos de confidencialidade antes que se possa dar uma olhada. E em cada pausa projetam anúncios nos quais uma voz sensual de mulher sussurra sonhos eletrônicos.

Também decidiram abrir suas portas para mostrar uma face transparente, dinâmica, que lembre as concorrentes norte-americanas. Percorremos laboratórios onde engenheiros com avental de trabalho trituram equipamentos e terminais para medir sua resistência. Nas instalações há cartazes que avisam: “Prestem atenção às informações sobre segurança para proteger nossas patentes”. Uma visita rápida atravessando corredores intermináveis e desertos de mármore. Nunca oficinas com trabalhadores. É proibido tirar fotos na maioria das salas. E, ao contrário do mundo que se imagina, digamos, no Google, veem-se mesas de pingue-pongue, mas sem rede. Piscinas paradisíacas com horários estritos. Mesas de bilhar cobertas. Para quem é de fora não é permitido conversar com funcionários de forma espontânea. E o engenheiro autorizado a falar, sob o olhar de seus chefes, responde assim sobre suas aspirações pessoais: “São parecidas com o slogan da empresa: construir um mundo mais conectado”. O controle é férreo. “É uma empresa militar”, ironiza um financista que conhece o setor, referindo-se aos anos de juventude de seu fundador no Exército Popular.

Se não quer falar sem barreiras com um funcionário da Huawei, melhor ir a uma Pizza Hut mais próxima do campus. Em uma mesa há quatro profissionais de telecomunicações estrangeiros. “Somos a ONU”, brincam. Vêm de Brunei, Sri Lanka, Egito e Costa do Marfim. Especialistas em redes, vieram passar por um treinamento na sede. Suspiram porque desde que aterrissaram não puderam olhar o Facebook, e o WhatsApp funciona só por breves momentos: esqueceram-se de instalar no celular, antes de viajar, uma VPN (rede privada virtual), com a qual os usuários contornam diariamente a grande muralha chinesa da Internet e têm acesso ao outro lado da censura. Não se deve esquecer onde estamos. Nem a proximidade nesses dias do XIX Congresso Nacional do Partido Comunista da China: a imprensa regional fala na necessidade de “erradicar rumores políticos online”. Durante a refeição, quando por fim conseguem se conectar com o outro lado, o egípcio exclama: “Sou livre!”. O grito soa estranho na boca dos criadores do sistema. Mas esta é uma cidade de contradições, onde convivem as multinacionais de fast food e as bandeiras comunistas em cada avenida.

Uma funcionária da Tencent, criadora do WeChat e uma das maiores

Uma funcionária da Tencent, criadora do WeChat e uma das maiores

empresas de Internet do mundo, fundada em ShenzhenJAMES RAJOTTE

3. Os inventores

Se no Vale do Silício se sonha nas garagens, muitos dos recém-chegados a Shenzhen com pretensões digitais se acomodam em apartamentos de Baishizhou, um bairro labiríntico, de estrutura medieval e com algazarra da rua, e com velhos edifícios de pouca altura de cujas janelas se pode dar a mão ao vizinho do bloco ao lado. Conta com cerca de 150.000 habitantes, 20 vezes a densidade da população do resto da cidade. E em seus meandros se misturam jogadores de mahjong, vendedores de lichia e de peixes vivos, depenadores de patos, emaranhado de cabos que pendem até o chão como trepadeiras e jovens hipsters que voltam da prática de esportes no meio da tarde. A área ficou cercada por arranha-céus. E já existe um plano para derrubá-la e erguer sobre seus escombros torres de vidro e aço.

Shenzhen é o centro urbano que mais depressa se transformou em uma megalópole na história, segundo Juan Du, professora de arquitetura na Universidade de Hong Kong. Em 1979 nem sequer contava com o status de cidade. Hoje possui 49 edifícios que superam os 200 metros de altura, incluindo o segundo mais alto do país, de quase 600 metros. E há outros 48 a caminho. O fervor imobiliário a transformou na bolha mais cara da China: o metro quadrado custa 21.000 reais em média. E as chengzhongcun (“aldeias no meio da cidade”) ficaram como testemunhas anãs da era em que tudo começou. Nelas, os aluguéis ainda são aceitáveis e atraem pessoas como Eli MacKinnon, de 28 anos, um nova-iorquino que trabalha na Insta360, uma start-up local que fabrica câmeras de realidade virtual.

MacKinnon fala chinês com fluência, se arranja com seu porte atlético, mas ficou velho: o fundador da empresa, JK Liu, tem 26 anos. E a idade média entre seus 250 funcionários é de 24. O ambiente de trabalho na sede impressiona: jovens, quase adolescentes, teclam concentrados, sentados em fileiras em uma sala com enormes janelas através das quais se veem edifícios no meio da obra. Muitos têm grandes objetos de pelúcia ao lado do teclado: Explica-se: são almofadas. Na hora da refeição, as luzes são apagadas, colocam a almofada sobre a mesa de trabalho e tiram uma soneca. Depois continuam trabalhando.

A inscrição define a filosofia da cidade: “Tempo é dinheiro. A eficiência é a vida” JAMES RAJOTTE

A inscrição define a filosofia da cidade: “Tempo é dinheiro. A eficiência é a vida” JAMES RAJOTTE

A empresa nasceu em 2014 e a história de seu fundador já apareceu na Forbes: JK Liu se mudou para Shenzhen com colegas da Universidade de Nanjing, convenceram uma empresa de capital de risco a investir neles e acabaram criando câmeras portáteis, acessíveis, que se acoplam ao celular e captam o mundo em 360 graus. Depois de um período em sua sede, entre óculos de realidade virtual e bolas futuristas com visão de peixe, dá a sensação de que as imagens governarão o planeta em breve. MacKinnon nos guia através de um terraço, na unidade 29, para mostrar as maravilhas que podem ser feitas com os inventos: registrar cenas tipo Matrix, mas quais o retratado fica congelado. Selfies em que a pessoa parece contida em uma esfera. Do alto se escutam as perfurações incessantes das obras. Um som envolvente, também em 360 graus. Quando se fecha os olhos, parece que o chão treme sob os pés. A cidade em estado febril, grunhindo como uma criança em pico de crescimento. Talvez seja o som do capitalismo, o dos impérios em seu apogeu. “Quem chega a Shenzhen vem com a ideia de que pode criar algo por si mesmo”, diz MasKinnon. “De que não há barreiras que não possa saltar. Representa uma verdadeira mudança na mentalidade chinesa.”

Jason Gui representa essa nova China. Tem 26 anos e usa uns óculos que de longe parecem de desenho. Imprimiu-os com uma máquina 3D. Toca com o dedo uma haste e começam a emitir a música de seu celular, ou isso ele diz, porque não se ouve nada: só vibra uma protuberância nas varetas, e essa vibração, em contato com um osso de seu crânio, faz com que a escute dentro da cabeça. Batizou-as à francesa, Vue, mas ele nasceu em Shenzhen. Sua família se mudou do interior da China. Deram-se bem, aproveitaram anos de boom imobiliário e ele estudou na Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Passa metade do ano em San Francisco, onde se encontra o ramo de marketing e design de sua empresa, e a outra em Shenzhen, onde tem a parte de P+D neste espaço chamado Hax, uma aceleradora de start-ups com capital norte-americano, para cuja sede acorrem empreendedores de meio mundo para aperfeiçoar protótipos em suas oficinas repletas de cabos. Entre telas, levanta o rosto uma dupla de taiwaneses, magrinhos e de aparência infantil, inventores de uma máquina para se jogar pingue-pongue sozinho; ou o grego George Kalligeros, engenheiro de 24 anos, com experiência na Tesla e Bentley, criador de um dispositivo que converte “em minutos” qualquer bicicleta em uma elétrica. Aqui não vale o etéreo. A tônica é o hardware, produtos físicos que são melhorados até se encontrar o design perfeito. Os criadores mostram seus inventos recém-saídos do forno, como esta espécie de fruto da cor do céu, “pequeno e sexy”, diz sua autora, a checa Kristina Cahojova, de 28 anos, que chegou há um mês, e em 10 dias tinha pronto seu medidor da fertilidade feminina. Dá muito que pensar o potencial de um aparelho semelhante conectado ao celular, à Internet: “Que tipo de compras o Google vai te sugerir em dias férteis? Que música? Que restaurantes? No fundo, é disso que trata o negócio. De milhões de dispositivos conectados, gerando informação sobre padrões de vida. Os especialistas chamam de IoT, a Internet das coisas, na sigla em inglês.

Bay McLaughlin, cofundador da BRINC, uma aceleradora de 'start-ups'

Bay McLaughlin, cofundador da BRINC, uma aceleradora de 'start-ups'

tecnológicas com sede em Hong Kong. Trabalhou 10 anos no Vale do Silício até que

percebeu que a revolução seguinte, a do hardware, aconteceria no sul da China JAMES RAJOTTE

4. Hong Kong

De Iot entende bastante Bay McLaughlin, norte-americano de 34 anos, boné de sufista e olhar messiânico, que trabalhou 10 anos no Vale do Silício, 6 deles na Apple, até que se deu conta de que vivia no dia da marmota: “Deixou de haver inovação. Repetiam-se os mesmos pitches, as mesmas ideias, modelos, investidores. Então surgiu uma nova tendência: o hardware. E vi claramente. Se quisesse participar da revolução seguinte, precisava vir ao sul da China. Porque não vai acontecer no Vale do Silício. Tudo o que tiver impacto virá da Ásia. E a China vai ser a locomotiva”. Mas não se instalou em Shenzhen, e sim na cidade vizinha, já quase a mesma, a 30 quilômetros em linha reta, e separada por uma fronteira que 80 milhões de pessoas cruzam por ano: Hong Kong, “a face ocidental da China”, assim a chama, uma das praças financeiras mais poderosas, em cujas ruas se misturam as raças, os dialetos, os investimentos; a região administrativa especial, democrática, futurista, onde se dirige pela mão esquerda, vigora uma lei baseada na common law e se completam 20 anos desde que foi devolvida pelo Reino Unido. Hoje faz parte do plano mestre de Pequim para o Delta do Rio da Pérola, esse conglomerado de cidades que desembocam no Mar do Sul, ao qual também pertence Shenzhen. Juntas somam 66 milhões de habitantes e pouco a pouco vão se unindo com trens de alta velocidade, pontes quilométricas e acordos de livre comércio, formando a maior megacidade do planeta.

McLaughlin é cofundador de uma aceleradora de start-ups no estilo da HAX. A sua se chama BRINC e tem a vantagem, diz, de estar deste lado da censura chinesa, com a propriedade intelectual bem protegida, e a um passinho de Shezhen, o paraíso de componentes eletrônicos ao qual os recém-chegados acodem para montar seus protótipos. É o que conta Florian Simmendinger, alemão de 28 anos, cofundador da Soundbrenner, uma empresa que desenvolveu metrônomos digitais em forma de relógio de pulso. O artefato vibra e marca o ritmo no pulso, um engenho interessante para grupos de música: seu tam-tam sincroniza todos os membros. A ideia começou em Berlim; desenvolveram protótipos de forma precária. O primeiro, que abre em uma mesa, é grande e feio. Parece um aparelho para medir a pressão sanguínea. Para aperfeiçoá-lo, precisavam de melhores motores de vibração. “Na maior loja de eletrônicos de Berlim encontramos apenas um modelo. Começamos a encomendá-los no eBay, mas chegavam três semanas depois”.

O BRINC os selecionou para seu programa, o que envolve um investimento e uma transferência para Hong Kong, onde fazem cursos, recebem ajuda e um espaço para desenvolver o negócio. Assim que aterrissaram, atravessaram Shenzhen e entraram no epicentro do ecossistema de componentes eletrônicos, o mercado Huaqiangbei. O lugar lembra um formigueiro, do qual entram e saem vendedores e clientes vão e vem empurrando carrinhos com sacos de chips, placas, interruptores. Tem um aspecto que está entre uma loja de departamentos e um mercado atacadista de verduras, mas com andares dedicados a áudio, leds, telefonia, informática. Dentro, se ouve constantemente o ruído da fita adesiva fechando embalagens, porque tudo parece ser vendido em caixas, a granel; é possível fazer uma réplica quase exata do iPhone procurando peças nas bancas. O alemão ficou impressionado: “Uma velhinha me ofereceu 300 motores de vibração diferentes em um carrinho. Pensei: “Viemos ao lugar certo”. Na semana, visitaram o fabricante dos motores e pediram um sob medida. “E em dois meses nós o transformamos nisso”. Deixa sobre a mesa essa espécie de relógio de pulso que vibra e acompanha com seu tam-tam as bandas ao redor do mundo: venderam cerca de 40.000 unidades.

Yu Chengdong, CEO da Huawei JAMES RAJOTTE

Yu Chengdong, CEO da Huawei JAMES RAJOTTE

O ritmo. Sobre isso também gosta de falar o surfista McLaughlin, cujo discurso augura um futuro estilo Blade Runner, em que o tempo, claro, é dinheiro e a eficiência é a vida: “O Ocidente não percebe isso. As pessoas aqui estão trabalhando muito duro. Bem-vindos à nova norma. Você acha que a Suécia é o mundo real? Estão fodidos. Não é que os europeus não gostem de trabalhar. Lá foi doutrinado que o equilíbrio é mais importante do que a produtividade. E é muito bom se o mundo vai nesse ritmo. Mas, adivinhe, ele mudou. Agora é global. E a Europa nem aparece no gráfico”. Nesse mundo que vislumbra, cujo magma está sob seus pés, marcado por horários diferentes, cruzamentos de idiomas e o encontro entre Leste e Oeste, o hardware, diz ele, é a chave. A Internet das coisas. E os dados que geram essas coisas. No momento, existe cerca de 1 bilhão de objetos conectados à Internet. Os cálculos mais exagerados apontam que haverá 100 bilhões em 2020. Um “superorganismo” diz um relatório da OCDE, que formará um “sistema nervoso digital global”. Com impulsos de informação individual atualizados a cada segundo. “A maior revolução desde a Internet”, segundo McLaughlin. Na opinião dele, “o software nos torna leves. Porque significa que você pode criar o Instagram enquanto está sentado em um porão. Mas tampouco é o mundo real. O mundo real é físico. Todos falam de big data e inteligência artificial. Bem, como coletamos os dados dos objetos físicos? É por isso que no BRINC começamos onde começa o valor. Com o hardware. Precisamos introduzir mais wearables, mais sensores, mais produtos domésticos inteligentes. Para extrair os dados e entregá-los aos especialistas em algoritmos para que possam explorá-los”.

5. O novo ouro

Os dados, hoje, são mais valiosos do que o ouro”, sorri David Chang, diretor da MindWorks, empresa de capital de risco com sede em Hong Kong e focada nas start-ups da China. Chang também migrou de Silicon Valley para esta terra. Sua família era dona do banco Kwong on em Hong Kong (eles o venderam para a DBS). Seu pai foi um investidor destacado nos Estados Unidos, discípulo de Arthur Rock, a quem se atribui ter cunhado o termo venture capital e apostado em uma das primeiras empresas de semicondutores de silício na Califórnia nos anos cinquenta, aquelas que moldaram o nome Silicon Valley. Chang, de 34 anos, nasceu em Mountain View. Frequentou a mesma escola que Steve Jobs. Voltou para casa porque daqui, garante, em um raio de três horas de avião, se tem acesso a 2,2 bilhões de pessoas. “É 30% da humanidade. Deixo vocês por um momento para que meditem sobre isso”.

Mercado de eletrônicos no bairro de Huaqiangbei, em Shenzhen JAMES RAJOTTE

Mercado de eletrônicos no bairro de Huaqiangbei, em Shenzhen JAMES RAJOTTE

Depois da pausa dramática, acrescenta que 70% dessa população ainda não possui Internet. E que na próxima década, 1,3 bilhão de pessoas se conectará à Rede. “Uma loucura, como se toda a China se conectasse de repente”. Ele chama isso de “a próxima grande onda”. E quer surfá-la. Gerencia um fundo de 70 milhões de euros. Investiu em diferentes start-ups, como LaLa Move, um serviço de compartilhamento de carros tipo Uber, mas para mercadorias. Passar uma tarde com ele é como abrir um zíper e enfiar o nariz numa dimensão futura em que o eixo do mundo gravita em direção à Ásia. Fala sobre o guanxi, as relações de confiança necessárias para entrar nos investimentos chineses (e que ele conquistou nas filiais locais do Morgan Stanley e do Credit Suisse). Sobre a maneira como se deve lidar com o Governo. Sobre a diferença entre investir em software e em hardware (prefere o soft: custos fixos, maior retorno e em menos tempo). E por que muitos serviços de Internet não custam um tostão: “Se te oferecem algo de graça é porque você é o produto. Se você usa o Facebook ou o WeChat, você é o produto”.

Então ele nos convida para ir ao China Club, na cobertura da antiga sede do Banco da China. Pede um dedo de whisky e, entre pequenos goles, instalado em uma poltrona de brocado e cercado por uma decoração tipo Shanghai anos quarenta, se define como um “glocal”, fala do preço estratosférico do mercado imobiliário e de arrisca que, no caso de um apocalipse nuclear estilo Kim Jong-un, apenas as bitcoins sobreviverão. Aconselha a comprar. Define essa região como “o centro do comércio mundial” e Shenzhen como uma cidade “crua, o wild wild West”. E a cobertura parece estar a anos-luz das fábricas empoeiradas de Shenzhen, onde tudo começa e faz girar a roda. Na saída, um cartaz de propaganda comunista, que o dono do lugar coleciona e hoje custa uma fortuna, lembra essa origem. No desenho, um homem chinês com um chapéu de palha diante de uma fábrica. E um lema: “Rompamos com as convenções estrangeiras. Tracemos o nosso próprio caminho para o desenvolvimento industrial”.

Alon Feuerwerker: E se Stálin tivesse os EUA?

Desde a morte de Mao Tsé-Tung, a China procura combinar um sistema político socialista e uma economia com fortes componentes capitalistas. E a espetacular prosperidade chinesa destes anos assenta-se, também e principalmente, no acesso aos capitais e ao mercado de consumo do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Um dia, Mao e Richard Nixon enxergaram longe.

Neste um século da Revolução Bolchevique, nota-se o desejo de sentenciar o sistema da União Soviética como fadado desde o início a fracassar, o que acabou acontecendo em 1991. A derrocada teria duas razões principais: os comunistas soviéticos não preservaram a democracia liberal, desde quando fecharam a Assembléia Constituinte, e garrotearam o mercado.

Quando a ideologia dá espaço à observação da realidade, a tese vira queijo suíço. Não só a China, mas também os Tigres asiáticos, antigos e novos, alcançaram ciclos longos de prosperidade sob governos que um liberal chamaria de despóticos. Alguns transitaram para formas mais ou menos convictas de república constitucional. Alguns não. E todos vão bastante bem, obrigado.

"Ah, mas o modelo não é politicamente sustentável no tempo." Bem, aí já é futurologia. Que tal, então, um pouco de "passadologia"? E se a URSS tivesse tido ao menos quatro décadas de paz e acesso a capitais e mercados de consumo do Ocidente? E se a Nova Política Econômica tivesse podido durar mais?

A NEP (sigla em inglês) foi a distensão pró-mercado que a Rússia/ URSS praticou por um tempo nos anos 20. Por que durou pouco? Sem acesso a capitais e tecnologia externos, o nascente governo soviético centralizou a economia, estatizou o excedente agrícola e investiu tudo na industrialização acelerada.

Os custos humanos foram imensos. Mas esse desenvolvimento permitiu à URSS enfrentar e derrotar a máquina de guerra da Alemanha nazista, a um custo de 25 milhões de mortos - os americanos foram cerca de 500 mil. Não é juízo moral, mas político. Sem a industrialização soviética dos anos 30, Hitler teria arrastado as fichas na Europa.

Depois do conflito de 1939-45, após uma curta paz, veio a Guerra Fria. Ao final, a URSS não conseguiu competir e colapsou. Ironia: Mao rompeu com os soviéticos nos anos 60 também por discordar da "coexistência pacífica, competição pacífica" com o capitalismo, uma tentativa da URSS nos anos pós-Stálin de romper o bloqueio. Mais na frente, foi a China quem aplicou, com grande sucesso, a linha antes renegada.

Mas por que o socialismo soviético precisava da colaboração dos capitalistas? Não é uma contradição? Sim, e a resposta é sabida: por circunstâncias históricas, a revolução aconteceu na Rússia, o assim chamado "elo mais fraco na cadeia imperialista". Quando se tentou fazê-la em seguida na Alemanha, foi esmagada. Em vez de nascer num país capitalista maduro, ela eclodiu e ficou ilhada no país europeu com mais traços feudais.

A URSS acabou já faz um quarto de século. Enquanto isso, a República Popular da China, após quatro décadas de plena integração aos estoques de capital e aos mercados consumidores, decola. Na economia e na geopolítica. E, já que especular é grátis, fica a pergunta incômoda: o que teria sido Josef Stálin se lhe tivessem dado quatro décadas de paz e cooperação com o mundo capitalista desenvolvido?

* Alon Feuerwerker é jornalista e analista político na FSB Comunicação; foi secretário de Redação da Folha

Cristovam Buarque: A eficiência é progressista

China percebeu que seria necessário respeitar o mérito

Uma economia pode ser eficiente e não servir ao povo, mas uma economia ineficiente não serve ao povo. A China entendeu isso ao sair da visão da esquerda tradicional e antiquada de que a justiça se faria pela intervenção na economia, mesmo ao custo de sua eficiência. Antes, o Estado definia o produto a ser fabricado, os salários a serem pagos, a distribuição a ser realizada, mesmo que isso sacrificasse a eficiência da economia para produzir mais. A própria palavra e o conceito de eficiência eram vistos pela esquerda como assunto burguês, reacionário. O resultado dessa visão ideológica foi que a igualdade não serviu ao povo, porque, sem eficiência, pouco se distribuía.

A globalização, a robótica, a cooptação de parte dos assalariados no desejo e na possibilidade de alto consumo, o sonho de liberdade individual — inclusive para o consumo — e os limites ecológicos impostos ao crescimento econômico exigiram mudanças no pensamento e nas formulações socialistas. Os países do Leste não entenderam isso, e o “muro caiu”, a China entendeu e pôs em prática essas mudanças, beneficiando milhões de pessoas e construindo a primeira potência mundial do século XXI. Nas mãos dos governos chineses, a eficiência econômica ficou progressista.

Ao lado da busca e da permissão da eficiência, respeitando o mercado, a China percebeu que seria necessário respeitar o mérito e o esforço de cada indivíduo, com remunerações e recompensas diferenciadas. Ao respeitar e recompensar o mérito, pelo talento e pela persistência, o novo comunismo chinês tolerou a desigualdade na renda e no consumo da pessoa conforme o mérito, ampliando a produção social total, e suas estatais passaram a ser elementos positivos, não pesos na economia.

O “comunismo” chinês entendeu o papel da ciência e da tecnologia, na realização dos desejos de bem-estar da população, ao ponto de ter como seu atual grande herói nacional o empresário e criador Jack Ma, um misto de Steve Jobs, Bill Gates, Bezos e Mark Zuckerberg. De certa forma, a revolução chinesa dobrou uma esquina, passando de mudanças baseadas na política e prioridades sociais de Mao TséTung, para as mudanças tecnológicas de Jack Ma. A China do século de Mao ingressou no século de Ma.

Mas, diferentemente do capitalismo puro, esse novo socialismo com respeito à eficiência econômica busca oferecer a cada cidadão a mesma oportunidade para desenvolver seu talento, com sistemas eficientes e no máximo igualitários na educação e saúde. A igualdade na educação e na saúde ainda é um desafio da China para construir sua utopia social, mas é o caminho escolhido pelo país. Da mesma forma que ainda é um desafio a construção de um modelo sustentável ecologicamente, para o qual a China já começa a dar os primeiros passos.

Não se deve copiar no Ocidente o sistema político chinês do mérito por dentro do partido único, mas as forças progressistas do mundo precisam se inspirar na visão de que só com uma economia eficiente será possível servir ao povo.

José Monserrat Filho: A China e o Direito Internacional

“Isso não pertence apenas à China, mas também ao mundo.” Xi Jinping

A história do Direito Internacional na China tem duas fases distintas, mas com pontos em comum: 1) a fase de 1949-78, iniciada com o triunfo da revolução liderada por Mao Tsé-Tung (1893-1976) e a posse do novo governo, por ele presidido. Nesta fase, a China foi privada do assento de Membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), reassumindo-a graças à resolução 2.758 da Assembleia Geral da ONU, de 25 de outubro de 1971; e 2) a fase de 1978-2011, quando a China partiu para amplas reformas econômicas e recuperou sua presença na maioria das organizações multilaterais, onde se tornou ator cada vez mais ativo, inclusive no âmbito do Direito Internacional, invariavelmente muito polêmico nas altas esferas globais.

O tema foi desenvolvido pelo juiz chinês Xue Hanqin, da Corte Internacional de Justiça, na palestra que proferiu em 08 de março de 2013 na própria Corte, sobre “Sumário de Direito Internacional – A China e o Direito Internacional: Revisando 60 Anos” (International Law Summary – China and International Law: 60 Years in Review). Falemos um pouco das duas etapas referidas, levando em conta informações e conceitos do juiz Xue Hanqin.

Em 1978, as universidades chinesas retomaram o estudo do Direito, abandonado durante a “Revolução Cultural” da época maoísta. Para o juiz Xue Hanqin, “a reconstrução do Direito Nacional na China teve impacto substancial nas atitudes do governo chinês com relação ao Direito Internacional”. Em 2009, quando a República Popular da China festejou o 60º aniversário de sua revolução, promoveu uma pesquisa em todo o país sobre o ensino do Direito Internacional nas Faculdades de Direito e constatou “uma mudança dramática” na comparação com a fase 1949-1978.

Hoje, na China, 600 Universidades mantêm cursos de Direito Internacional; 64 Escolas de Direito e instituições jurídicas oferecem Programas de Mestrado em Direito Internacional; e 16 oferecem Programas de Doutorado nessa matéria. O fato é que as mudanças sociais e econômicas da China, nas três últimas décadas, transformaram a visão chinesa do Direito Internacional, porque as reformas domésticas impuseram negociações e cooperação em várias áreas. Isso aprofundou ainda mais a participação da China na elaboração dos princípios e normas internacionais.

A nova China começou a construir suas relações internacionais a partir do zero, na busca de promover uma política exterior independente, seguindo a metáfora chinesa “Primeiro limpe a casa, só depois convide as visitas”. Pequim adotou então uma política exterior calcada em três princípios fundamentais – igualdade, benefício mútuo e respeito recíproco pela soberania e integridade territorial – incorporados à primeira Constituição chinesa. Em 1954, em Nova Déli, o Primeiro Ministro chinês, Zhou Enlai (1898-1976), e o Ministro da Índia, Jawaharlal Nehru (1889-1964), firmaram um acordo inédito nas relações internacionais, estabelecendo os Cinco Princípios da Coexistência Pacífica: 1) “Respeito pela integridade territorial e a soberania; 2) Não agressão; 3) Não-intervenção nos assuntos internos; 4) Igualdade e Cooperação em Benefício Mútuo; e 5) Coexistência pacífica entre países com sistemas sociais e ideologias diferentes. No ano seguinte, em 1955, a União Soviética adotou a Coexistência Pacífica como cerne de sua política externa; e a Conferência Afro-Asiática de Bandung, realizada na Indonésia de 18 a 24 de abril do mesmo ano, tratou do posicionamento internacional comum dos países do Terceiro Mundo, em favor da descolonização, do desenvolvimento econômico e do repúdio aos blocos militares da Guerra Fria.

O criador da diplomacia chinesa Zhou Enlai, o indiano Nehru, o birmanês U Nu, o indonesiano Sukharno, o egípcio Nasser, o iugoslavo Tito e o ganês N'Krumah foram os principais líderes do Movimento dos Não-Alinhados e divulgadores de seus princípios. Esse Movimento desempenhou importante papel nas relações internacionais dos anos 50, 60 e 70. Aprovou, por exemplo, em 1975, na Assembleia Geral da ONU, uma resolução criando uma “Nova Ordem Econômica Internacional”, que previa a transferência de tecnologia aos países do Terceiro Mundo.

A nova China lutou muito por seu reconhecimento Internacional. Ela é hoje, com 1,411 bilhão de habitantes, a segunda potência econômica mundial, depois dos EUA. As chamadas potências ocidentais, lideradas por Washington, custaram a aceitá-la. Preferiram apoiar a facção derrotada na revolução de 1949, que se transferiu para Taiwan, assumindo o nome de “República da China”. Taiwan é uma pequena ilha localizada a 180 km a leste da China Popular, tendo hoje 23,55 milhões de habitantes (Censo de 2017). Ela se manteve até 1971 como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Só em 1971 a China Popular foi admitida como membro permanente do Conselho de Segurança, em lugar do regime de Taiwan. Desde 1949, a China orienta-se, na questão de seu reconhecimento, por três princípios: 1) O reconhecimento de um Estado independe do Direito Internacional; 2) Para ser reconhecido por outro Estado, um país deve ser considerado como único representante legítimo de seu povo nas relações internacionais; e 3) Uma vez reconhecida, a China enfatiza “os efeitos jurídicos do reconhecimento”, por exemplo, com relação aos bens e ao patrimônio da China em outros países. Todos passam a pertencer à China Popular.

Para a China, a promoção dos direitos humanos é, ao mesmo tempo, causa e processo. A questão tem sido constantemente explorada pelos países interessados em diminuir a relevância da China. Pequim entende que, como os direitos humanos são imprescindíveis ao progresso social, eles devem ser perseguidos incansavelmente, o tempo todo. Por outro lado, os direitos e liberdades individuais não podem ser efetivados, na realidade, sem condições sociais particulares, como também não podem ser avaliados devidamente sem levar em conta o contexto social.

De 1949 até hoje, a China teve quatro Constituições, de 1954, 1975, 1978 e 1982. A de 1982 recebeu quatro emendas. Duas outras foram aprovadas em 1999 e 2004, dedicadas à proteção dos direitos humanos. A emenda de 1999 incluiu na Carta Magna o princípio pelo qual a China será governada de acordo com a lei. A emenda de 2004 incluiu no Artigo 33 o compromisso de que “o Estado respeita e protege os direitos humanos”. Para o juiz Xue Hanqin, tais emendas transformam a proteção dos direitos humanos em princípio fundamental do sistema jurídico chinês.

“Socialismo com Características Chinesas na nova Era.” A expressão, cunhada pelo Presidente Xi Jinping, foi aprovada pelo 19º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, como nova emenda constitucional, em outubro de 2017. O documento de conclusão do evento, assinado por Xi Jinping, não se referiu diretamente ao Direito Internacional, mas deixou claras as posições jurídicas internacionais adotadas pela China. Veja estes dois parágrafos – um misto mais otimista que pessimista:

“A China vai erguer no alto a bandeira de paz, desenvolvimento, cooperação e relação ganha-ganha, observar o propósito da política diplomática de defender a paz mundial e promover o desenvolvimento comum, desenvolver de forma inabalável as cooperações amistosas com os demais países com base nos Cinco Princípios da Coexistência Pacífica, bem como impulsionar a construção de um novo tipo de relações internacionais baseado no respeito mútuo, equidade, justiça, cooperação e relação ganha-ganha.”

“O mundo está passando por um período de grande desenvolvimento, transformação e ajustes, e a paz e o desenvolvimento continuam sendo os temas principais da época. A multipolarização mundial, globalização econômica, informatização social e diversificação cultural se desenvolvem profundamente; o sistema de governança global e a transformação da ordem internacional progridem de forma acelerada; os contatos e a interdependência entre os países se aprofundam cada dia mais; o poder internacional evolui na direção do equilíbrio; e é irreversível a tendência de paz e desenvolvimento.”

A fase 1978-2011 será apresentada em mais detalhes no segundo artigo desta série, sob o título de “A China e o Direito Internacional (II)”. É a época em que o tigre asiático se torna a segunda potência mundial. Veremos como isto se deu no campo dos acordos e ações jurídicas internacionais.

* José Monserrat Filho, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial (SBDA), ex-Chefe da Assessoria de Cooperação Internacional do Ministério da Ciência e Tecnologia (2007-2011) e da Agência Espacial Brasileira (AEB) (2011-2015), Diretor Honorário do Instituto Internacional de Direito Espacial, e Membro Pleno da Academia Internacional de Astronáutica. Ex-diretor da revista Ciência Hoje e editor do Jornal da Ciência, da SBPC, autor de Política e Direito na Era Espacial – Podemos ser mais justos no Espaço do que na Terra?, Vieira & Lent Casa Editorial, 2017. E-mail: <jose.monserrat.filho@gmail.com>.

Cristovam Buarque: Do Che ao Chico

A América Latina precisa evoluir das ideias do Che para as ideias do outro argentino, Francisco, com sua proposta da teologia da harmonia no lugar da teologia da libertação

Correio Braziliense

Os mitos políticos vivem mais quando morrem heroicamente e antes de suas ideias. Na semana passada, fez 50 anos da morte de Che Guevara, com o reconhecimento do heroísmo revolucionário ainda vivo, mas com as ideias ultrapassadas pelas avassaladoras mudanças ocorridas desde então.

Elas eram movidas pelo sonho de uma utopia social maior do que o desejo de consumo individual; a maldade do imperialismo ainda se fazia mais presente do que a atração pela globalização; o consumo era restrito a poucos produtos e poucas pessoas, sem ser sonhado pelas massas.

A tecnologia avançava em movimento contínuo ao longo de décadas e não em saltos a cada poucos anos; as classes trabalhadoras formavam conjunto razoavelmente homogêneo de proletários e camponeses usando as mãos, com rendas baixas para todos. O meio ambiente ainda não estava ameaçado, nem limitava o crescimento econômico, oferecendo um futuro de riqueza para todos.

Hoje, uma parte dos trabalhadores adquiriram conhecimento e são operadores, não mais operários. Com renda e consumo elevados, temem dividir privilégios com os que ficaram do outro lado dos muros que segregam ricos e pobres.

Che encarnava os sonhos de utopia para a sociedade e de realização existencial para o indivíduo desejoso de dedicar a vida à revolução a serviço do povo e da nação. Com isso, seduzia a juventude militante portadora de utopia social, em busca de uma causa para vida: a independência do país, a derrubada da ditadura, a conquista da igualdade de renda e consumo entre as pessoas.

Cinquenta anos depois, o mundo não está dividido pela guerra fria, nem pelo muro de Berlim, mas por “mediterrâneos invisíveis” que separam incluídos e excluídos da modernidade. As ditaduras foram derrubadas e a independência foi conquistada sob a forma de incorporação no mundo global.

Muitos herdeiros do mito heroico do Che não querem atualizar as ideias para não abrir mão dos direitos que foram conquistados e não podem ser estendidos a todos pelos padrões mais altos de consumo. A esquerda europeia assume claramente essa realidade ao aliar-se à direita para defender barreiras contra imigrantes.

A esquerda que se diz guevarista caiu no populismo de prometer uma igualdade impossível ou na demagogia de prometer o que sabe ser impossível. A proposta do Che era da igualdade na austeridade para todos, o que não mais atrai os jovens de hoje, sonhadores de consumo restrito para poucos.

A juventude guevarista precisa manter o respeito ao herói e, em sua homenagem, ajustar as ideias de Che aos nossos tempos. Na China, os jovens fizeram isso, lembrando Mao com seus méritos e falhas, mas substituindo-o por Jack Ma, o Steve Jobs chinês, que, usando técnicas modernas, fez uma revolução na China, agregando mais pessoas nos benefícios do progresso do que o velho revolucionário social.

Apesar das críticas, dos métodos e propósitos autoritários na política, Che merece estar vivo na lembrança da luta e do heroísmo revolucionário, mas precisa ser substituído nas ideias utópicas que ele tinha para o seu tempo e nos métodos armados que usava. Da guerrilha à democracia, da igualdade plena à tolerância ética com a desigualdade entre um piso social e um teto ecológico galgado licitamente pelo talento, pela persistência e pela vocação. Com a garantia da máxima qualidade e igualdade na oferta pública de saúde e educação para cada indivíduo; na garantia de liberdade individual, de democracia política e de direitos civis e humanos das minorias; sobretudo na percepção de que não há utopia libertária sem economia eficiente.

O Che de hoje deve entender que a revolução não se faz por dentro da economia, sacrificando a eficiência, mas usando os resultados da economia eficiente, subordinada a regras morais como proibição de trabalho escravo, de produção de drogas ilícitas, de depredação ambiental. Nessa visão, a injustiça não decorre da distribuição entre lucro e salário, da desigualdade de renda, nem da propriedade do capital, mas da exclusão de pobres do acesso aos bens e serviços essenciais e da depredação do meio ambiente pelo excesso de consumo.

No cenário atual da realidade social, econômica, ecológica, técnica e científica, a China evoluiu de Mao a Ma, e a América Latina precisa evoluir das ideias do Che para as ideias do outro argentino, Francisco, com sua proposta da teologia da harmonia no lugar da teologia da libertação.

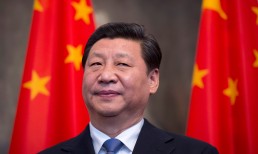

Valor Online: Para Xi, o momento da China já chegou

O Congresso do Partido Comunista da China (PCC), que acontece nesta semana em Pequim, foi deliberadamente preparado para mostrar uma "nova era" da China, mais rica, inovadora, influente e assertiva. Pequim já se vê ocupando o centro do cenário mundial. Essa manifestação explícita de poder é uma mudança de paradigma e sinaliza a nova ordem global que está por vir. O Congresso do PCC, que ocorre a cada cinco anos, é a maior confraternização do maior partido político do mundo.

Reúne milhares de delegados e convidados no Grande Salão do Povo, um gigantesco prédio, inspirado na arquitetura soviética, que fica na Praça Tiannamen (Paz Celestial), centro simbólico do poder em Pequim. O modelo político e o sistema de governo da China diferem muito dos das democracias ocidentais. A China é uma ditadura de partido único. Não há eleições diretas para os cargos principais, como presidente e governadores. O país não tem um Congresso ou Parlamento deliberativo; o Legislativo é o Congresso Nacional do Povo, com mais de 2.000 membros, que se reúne uma vez por ano apenas para carimbar decisões já tomadas pelo governo.

Presidente se afasta de recomendação de Deng e expõe poder

O poder de fato na China não reside nas instâncias do Estado, mas no partido. O Congresso do PCC, com quase 2.300 delegados, reúne-se para escolher as instâncias partidárias superiores (obviamente, a maior parte dessas escolhas já foi feita pelos altos dirigentes). O Congresso elege o Comitê Central, formado por 376 membros. Este, por sua vez, elege as demais instâncias: o Politburo (com 25 membros), o Comitê Permanente do Politburo (com 7 membros) e o secretário-geral do partido.

Xi Jinping será reeleito secretário-geral do PCC, o que lhe garante a reeleição indireta como presidente da China para um novo mandato de cinco anos. Ele preside ainda a poderosa comissão militar do partido. O órgão de governo de fato é o Comitê Permanente, também liderado por Xi. Nas fotos do comitê que surgirão nestes dias, Xi estará sempre ao centro do grupo dos sete membros (todos homens) mais poderosos da China. Apesar dessa hierarquia cuidadosamente coreografada, a ideia original de Deng Xiaoping, líder de fato do país de 1978 a 1992 e o arquiteto da China atual, era que o poder fosse colegiado e que o presidente fosse apenas um "primeiro entre pares".

Mas Xi é amplamente considerado o líder mais poderoso desde Deng. Alguns analistas temem que o extraordinária poder que ele concentrou em suas mãos o leve a uma guinada autoritária, com a supressão do modelo de governo colegiado criado por Deng e a formação de um poder imperial em Pequim. Em seu discurso de abertura do Congresso do PCC, na quarta-feira, Xi expôs metas que vão até a metade deste século, muito além do seu segundo mandato. Mas, por ora, há pouca informação e muita especulação a esse respeito. Outra possível explicação para o fortalecimento do poder presidencial é a perspectiva de turbulência nos próximos anos. A China precisa fazer ajustes na sua política econômica, pois o crescimento depende cada vez mais de um endividamento insustentável. Corrigir isso deverá levar a um período de crescimento menor.

Assim, talvez para conter o risco de instabilidade social e política, Xi apertou os parafusos do regime. O Congresso do PCC tem ainda a função de autocelebração e de exposição de políticas e objetivos. Nesse ponto, houve novidades importantes, até inéditas, no discurso de Xi. Pela primeira vez um líder chinês propôs o modelo político e econômico do país como um exemplo que pode servir para outras nações. Em seu discurso, Xi disse que o rápido sucesso do "socialismo com características chinesas" demonstra que existe "uma nova escolha" para outros países em desenvolvimento. Ou seja, que existe uma alternativa à democracia liberal ocidental. O proselitismo político nunca foi uma característica chinesa.

Em seu livro "Sobre a China", o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger argumenta que os chineses sempre se consideraram superiores e autossuficientes, e viam a relação com os demais povos como de uma quase vassalagem. Assim, o proselitismo não fazia sentido, já que esses povos jamais poderiam emular a China. Além disso, após um século de humilhação e ocupação por potências estrangeiras, os líderes comunistas chineses optaram por evitar interferir em outros países, como fazia, por exemplo, a extinta União Soviética. A cúpula chinesa acredita que o seu sistema de governo é mais eficiente que o das democracias ocidentais. Um dos motivos é o duro processo de seleção dos líderes.

A eleição de Donald Trump nos EUA, visto pelos chineses como pouco capacitado para o cargo, só confirmou essa percepção. Outra vantagem do modelo chinês seria a idade de aposentadoria compulsória dos líderes, o que estimula a rotatividade na política e impede a perpetuação no poder, como acontecia na União Soviética. Membros do Comitê Central se aposentam aos 68 anos (a troca, porém, só ocorre no Congresso do partido).

Ministros se aposentam aos 65 anos. Demais autoridades de escalões inferiores, aos 60. Isso significa que, se um político não foi indicado para o Comitê Central até os 60 anos, a sua carreira praticamente acabou. Seria impossível um presidente como Trump (eleito com 70 anos) ou Michel Temer (hoje com 77 anos). Quando deixou o poder, no começo dos anos 1990, Deng deixou duas séries de máximas para guiar os futuros líderes chineses.

Uma delas diz: "Observe cuidadosamente; assegure a nossa posição; lide calmamente com os assuntos; esconda as nossas capacidades e aguarde pelo nosso momento; seja bom em manter discrição, nunca proclame liderança". A outra diz: "As tropas inimigas estão nas nossas muralhas. São mais fortes do que nós. Devemos ficar principalmente na defensiva." O discurso de XI significa um afastamento marcante dessas recomendações. A China não está mais na defensiva, não se considera mais fraca que seus inimigos e por isso não esconde mais as suas capacidades (pelo contrário, as expõe). O presidente chinês não buscou discrição e proclamou liderança. Apesar de ter prometido um país moderno, socialista, próspero e "potência líder" até o longínquo 2050, claramente para Xi o momento da China já chegou.

El País: China alardeia seu poderio e anuncia o começo de uma “nova era comunista”

Xi Jinping inaugura o 19º Congresso do Partido Comunista com promessa de continuar reformas econômicas

O presidente chinês, Xi Jinping, proclamou nesta quarta-feira “uma nova era” para a China e para seu Partido Comunista, mas deixou claro que, em seus próximos cinco anos de mandato, continuarão as mesmas políticas, ainda mais marcadas. E que não haverá espaço para a divergência. Ao longo de três horas e meia de discurso na abertura do 19º Congresso do Partido Comunista, o grande evento político que nomeará os dirigentes do país para a próxima meia década, o secretário-geral declarou seus primeiros cinco anos no poder um sucesso: “A China ocupa agora uma nova posição no mundo”.

O Congresso, um evento que só acontece duas vezes por década, é desta vez o palco para a coroação de Xi Jinping como o homem mais poderoso na história recente da China. Não só será nomeado para comandar o destino do país por mais cinco anos, como também terá seu nome incluído na Constituição, ao lado de Mao Tsé-Tung, e selecionará para as principais vagas na hierarquia alguns de seus assessores de maior confiança.

O chefe de Estado, secretário-geral do Partido e presidente da Comissão Militar central – seus principais títulos, e nessa ordem – desfiou as prioridades de sua nova legislatura. No exterior, confirmar a China como uma nova grande potência. Uma potência que, deu a entender, pode ultrapassar os Estados Unidos no futuro: “Precisaremos continuar nos esforçando por mais 30 anos para alcançar a completa modernização. Então, nos situaremos orgulhosamente entre as nações e seremos uma potência global”.

No terreno interno, desenvolver a economia e proteger o meio ambiente. As duas prioridades que, considera, exigem dele os cidadãos e são imprescindíveis para manter a legitimidade do mandato do Partido Comunista à frente do país.

Entre as medidas a serem adotadas nos próximos anos: é preciso reduzir os desequilíbrios. As reformas econômicas continuarão, desde a moeda chinesa até medidas sobre os preços crescentes da habitação. Reformas, sim, mas não muitas: defendeu a igualdade de tratamento a todas as empresas presentes na China – um aceno às empresas estrangeiras, que denunciam o protecionismo de Pequim –, mas o Estado manterá um papel importante. O combate à corrupção vai continuar.

Pretende fazê-lo mantendo as mesmas políticas que empreendeu até agora. Afinal, disse, mudar para quê? A China responde hoje por 30% do PIB mundial. Veio crescendo cerca de 7% ao ano. Tirou 60 milhões de pessoas da pobreza. A reforma das forças armadas foi um sucesso. “Resolvemos problemas que ninguém conseguia solucionar”, declarou no cavernoso salão principal do Grande Palácio do Povo da Pequim, decorado para a ocasião com enormes bandeiras vermelhas e, em lugar de destaque, a foice e o martelo. A gestão do Partido “é um milagre na terça.

Com o excelente resultado dessas medidas, não haverá tolerância para as divergências. O Partido Comunista, prestes a superar o russo como o mais longevo entre os marxistas no poder, não vai seguir o caminho de outros que – como o russo – abandonaram a ortodoxia e acabaram defenestrados. “Não devemos copiar mecanicamente os sistemas políticos de outros países”, alertou.

Desde 2012, a mão dura contra qualquer vislumbre de dissidência na China só apertou, a ponto de organizações de direitos humanos descreverem o atual controle sobre a sociedade civil como o mais duro em décadas. Os veículos de imprensa receberam ordens de aderir estritamente às diretrizes do Partido, a internet está rigidamente censurada; ativistas, líderes religiosos e defensores dos direitos humanos foram parar na cadeia. Para a região autônoma de Xinjiang, de população majoritariamente muçulmana (chamados uigures), foram enviados dezenas de milhares de agentes das forças de segurança com o argumento de impedir a violência de grupos extremistas islâmicos. Essa atitude não vai afrouxar.

O regime, prometeu Xi, não terá compaixão de quem tentar sabotar a liderança do Partido, fomentar o extremismo religioso ou o separatismo: uma clara advertência a Taiwan, a ilha que a China considera parte de seu território e onde a presidenta Tsai Ying-wen mantém posições opostas a Pequim.

Também é uma mensagem a Hong Kong, onde os pedidos por mais democracia foram respondidos com um estrangulamento cada vez maior das liberdades; a cassação de deputados pouco afeitos a Pequim e inclusive a prisão de Joshua Wong e outros jovens líderes políticos que organizaram os protestos maciços de 2014. “É preciso ir contra tudo que prejudica os direitos do povo, contra todos os que querem separar-se da China”, declarou.

Em suas cadeiras, os membros do Comitê Central escutavam com o estoicismo conferido por longos anos de prática em reuniões desse tipo. O venerável ex-presidente Jiang Zemin aproximava uma lupa do texto para poder ler. O antecessor de Xi, Hu Jintao, ausentou-se por dez minutos.

Os delegados, munidos cada um de uma cópia do relatório presidencial e uniformizados de terno – a única exceção, os representantes de minorias étnicas, vestidos com seus trajes típicos –, passavam as 60 páginas e aplaudiam em uníssono. Com a intensidade na medida certa, sem desânimo, mas sem entusiasmo.

Talvez um dos aplausos mais entusiasmados tenha sido para o anúncio do que a agência oficial Xinhua descreveu como a nova “diretriz de longo prazo à qual o Partido deve aderir”. O que até agora se conhecia simplesmente como “o pensamento de Xi Jinping”, e que oficialmente passará a se chamar “Pensamento sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era”. Um título tão reluzente como a ocasião.

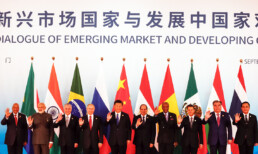

Marcos Troyjo: Cúpula dos Brics mostra que China espera eleição brasileira de 2018

Os principais temas da cúpula dos Brics realizada nesses últimos dias na cidade chinesa de Xiamen concentraram-se na busca por aumentar o comércio intra-aliança num contexto global de protecionismo. E, claro, avançar em projetos voltados ao financiamento do desenvolvimento.

Isso passa tanto por entendimentos no nível bilateral entre os membros do grupo, como pelo reforço dos mecanismos de financiamento construídos pelo próprios Brics, como já argumentei em outras ocasiões, a construção institucional faz deles "Brics 2.0", o que não é pouca coisa. Agrupamentos como o G7 jamais foram além de declarações sobre a conjuntura global.

Nesse sentido, o futuro do agrupamento talvez passe também pela ideia de "Brics +" ("Brics Plus"). É dizer, eventualmente incluir outros atores importantes do mundo em desenvolvimento nas tratativas. Nesta cúpula da China, estiveram presentes como observadores, os chefes de governo de México, Tailândia, Tadjiquistão, Egito e Guiné.

Uma iniciativa em que a arquitetura de "Brics Plus" faça sentido mais imediato é o banco criado em 2008, na cúpula de Fortaleza.

Daí a instituição chamar-se "Novo Banco de Desenvolvimento", e não Banco do Brics, o que deixa a porta aberta a novos sócios. Já no âmbito mais amplo da aliança, aumentar demais o número de membros pode ser uma aposta arriscada. A China gosta da ideia, mas Índia e Brasil têm reservas, pois acham que isso diluiria a efetividade do agrupamento.

A verdade é que os Brics só progredirão como aliança em áreas, de que é exemplo o financiamento do desenvolvimento, onde seus interesses são claramente coincidentes.

Nessa linha, os Brics avançaram também nas negociações para o estabelecimento de sua própria agência de classificação de risco. O tema é de interesse prioritário para a China, mas não a formalizaram durante esta Cúpula de Xiamen. Vale lembrar que mais do que alternativa às tradicionais Moody's, S&P e Fitch, a medida se alinha à busca por maior "compliance" da parte de empresas e fundos chineses.

A China tornou-se grande origem não somente de exportações, mas de investimentos estrangeiros diretos (IEDs) e empréstimos. Com US$ 700 bilhões, o portfólio chinês de financiamento ao desenvolvimento é o dobro do que disponibiliza o Banco Mundial.

A disputa de fronteira entre China e Índia que se acirrou antes da Cúpula tensionou o ambiente e representou um momento de desconforto entre os dois gigantes asiáticos. Wang Yi, chanceler chinês, passou os dias que antecederam o encontro da aliança em intensos esforços diplomáticos para atenuar o clima com Nova Déli e portanto não envenenar por completo a atmosfera da Cúpula dos Brics com o contencioso.

Cumpre destacar que em temas mais nevrálgicos do cenário internacional os Brics apresentam pouca coesão. Não constam da agenda dos Brics certas pautas, que agradam à Rússia, por exemplo, como a atuação do Ocidente na crise síria. A questão é sensível demais, e países como o Brasil entendem que a ONU é o fórum adequado.

Tampouco se puderam observar declarações mais incisivas em outros temas espinhosos que afetam os Brics individual ou coletivamente – como a tensão geopolítica em torno do mar do Sul da China ou mesmo no recente atrito fronteiriço Índia-China em Doklam.

A exceção de destaque foi a maneira com que os Brics condenaram a Coreia do Norte por sua escalada nuclear-armamentista.

No campo econômico, o desigual desempenho dos Brics é uma medida para aferir quais países encontram-se no bom caminho. Ao passo que a "Chíndia" deverá contribuir com 35% do crescimento global em 2017, a participação da "Brússia" na expansão do PIB mundial será pouco acima de zero.

Nesse contexto, dentre as divisões por performance dos Brics é a "Chíndia" que pode desempenhar algum papel na retomada da economia brasileira. É claro que temos de destacar a Índia e o potencial de absorção que ela representa para a indústria de alimentos brasileira, bem como de nossas commodities agrícolas e minerais.

Quem continua, porém, a dispor de maior capacidade em fazer uma grande diferença tanto em comércio como investimento para o Brasil permanece sendo a China. Isso vale para bens em que dispomos de vantagens comparativas (como soja e minério de ferro) e para oportunidades de investimentos em fusões & aquisições, privatizações e concessões ou novos investimentos em infraestrutura.

Continuaremos, sim, a ver a compra de ativos empresariais brasileiros pelos chineses. Ainda assim, a participação brasileira nessa cúpula dos Brics bem como as conversações bilaterais com Pequim estiveram mais próximas da imagem de "arar o terreno" do que de algo que se possa colher já no ano que vem.

Como em tantas outras áreas fundamentais para o desenvolvimento brasileiro, a maioria dos investimentos chineses de grande fôlego deverá aguardar os rumos que o Brasil tomará a partir do pleito presidencial de 2018.

Aloysio Nunes Ferreira: Parceria para o século XXI

A China é hoje um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil. As empresas daquele país pretendem injetar na economia brasileira US$ 20 bilhões em 2017

Amanhã, o presidente Michel Temer iniciará visita de Estado à China, onde participará também da Cúpula de Chefes de Estado e Governo do Brics. Sua presença naquele país é mais um passo na consolidação de uma parceria de sucesso, que se tem traduzido no estreitamento do diálogo sobre questões globais e em mais investimentos e comércio.

A China é um ator central nas relações internacionais do nosso século e será, em pouco tempo, a maior economia do planeta. É o nosso maior parceiro comercial, principal importador de produtos brasileiros e fonte de investimentos fundamentais para a modernização da economia brasileira. Tem também peso crescente em áreas de interesse brasileiro e global, como paz e segurança, mudança do clima, comércio internacional e governança financeira.

A visita coincide com o crescimento do comércio bilateral e dos investimentos chineses no Brasil. Em 2016, nossas vendas ao país alcançaram US$ 35 bilhões. No primeiro semestre deste ano, as exportações brasileiras para a China cresceram 33%. A China é hoje um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil. As empresas daquele país pretendem injetar na economia brasileira US$ 20 bilhões em 2017, volume 70% superior ao investido no ano passado. Esse valor soma-se ao estoque de investimento chinês, de cerca de US$ 50 bilhões. Com a melhora do ambiente de negócios no Brasil, as empresas chinesas, que já estavam presentes nas áreas de infraestrutura e serviços, passaram a operar nos setores de energia, transportes e agronegócio.

A programação do presidente Temer incluirá um importante encontro empresarial, com o objetivo de ampliar ainda mais o relacionamento econômico e comercial. Temos o desafio de diversificar a pauta exportadora brasileira para aumentar a participação de nossos produtos industrializados e de nossos serviços.

O Brasil manterá a posição de importante fornecedor de alimentos para a China, mas busca agregar valor às exportações desses produtos, formando parcerias com empresas chinesas. Estamos trabalhando para seguir abrindo o mercado chinês aos produtos, serviços e investimentos brasileiros. Os acordos a serem assinados durante a visita presidencial demonstram que esses esforços estão dando resultado.

São acordos que selam negócios significativos, como a parceria entre a Petrobras e a petrolífera chinesa CNPC com vistas à retomada das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Incluem também a participação de companhias chinesas em projetos de grande envergadura, como a Ferrovia de Integração-Porto Sul, em Ilhéus, o Terminal do Porto de São Luís, o início das obras da linha de transmissão Belo Monte-Rio de Janeiro, a usina nuclear de Angra 3 e a construção da ponte Salvador-Itaparica. Significarão, ainda, a concessão de linhas de financiamento e garantias de mais de US$ 10 bilhões a diferentes bancos e empresas brasileiras.

O empenho do governo e do setor privado na negociação com o lado chinês tem sido fundamental para obter esses resultados. Mas não há dúvida de que a aposta de longo prazo no Brasil é também consequência das reformas em curso, que permitiram a retomada da confiança nos rumos do país.

A nossa parceria de sucesso com a China está ancorada nos interesses mútuos e no fortalecimento da nossa relação diplomática diante de um mundo em rápida transformação, caracterizado por novas tentações unilaterais, inclusive no campo econômico e comercial. Brasil e China compartilham muitos objetivos e princípios. Queremos contribuir para que os desafios globais — em áreas como comércio e finanças, mudança do clima, terrorismo, paz e segurança, e refugiados — sejam enfrentados de maneira cooperativa, com respeito ao direito internacional e ao multilateralismo.

Tanto o diálogo com a China quanto a cooperação no âmbito do Brics são fundamentais para a projeção de nossos interesses e valores em um contexto internacional marcado pelo deslocamento do centro de gravidade econômica e política global em direção ao continente asiático. A visita do presidente Temer fortalecerá a parceria de sucesso com a China, uma parceria que não apenas beneficia ambos os países, mas contribui igualmente para a consolidação de uma ordem internacional mais justa, equilibrada e racional no século XXI.

* Aloysio Nunes Ferreira é ministro das Relações Exteriores

Marcos Troyjo: Com China sendo a maior potência, devemos estudar inglês ou mandarim?

Em algum momento entre 2025 e 2030, o PIB nominal da China deverá superar o dos EUA. A economia chinesa será a maior do planeta.

O fato antecipará em cerca de 20 anos as previsões de Jim O'Neill, criador do acrônimo "Brics". Ele apostara inicialmente que o "C" da sigla superaria a economia norte-americana em 2047.

Quando isso ocorrer, o acontecimento virá revestido de significado. Até a Revolução Industrial desencadear inéditas forças produtivas, sobretudo a partir de meados do século 18, a China era a maior economia do mundo.

Quando, na próxima década, a China superar em tamanho a economia dos EUA, observaremos um eclipse bem raro. Chegará ao fim uma primazia que vem desde 1880, quando os EUA ultrapassaram a economia britânica.

À época, a Rainha Vitória regia um império "sobre o qual o Sol jamais se punha". O inquilino da Casa Branca era o pouco conhecido Rutherford Hayes.

Naturalmente, essa impressionante escalada chinesa repercute na maneira como as pessoas estão se preparando para a economia global.

Quando eu era estudante no ensino médio, fiz intercâmbio numa high school americana. Jamais, há 30 anos, passaria pela minha cabeça ou de minha família estudar na China ou aprender mandarim.

Apenas para ficar no caso de nosso país, é importante reconhecer que desde tenra idade alguns pais já colocam suas crianças para aprender os rudimentos de mandarim, com a mesma convicção e naturalidade que até há um tempo se fazia, por exemplo, com o francês ou o alemão. Muitas escolas de elite em nível fundamental passaram também a oferecer o mandarim como diferencial atrativo.

Nos cursos de bacharelado em relações internacionais —os mais disputados da área de humanas— é que crescente o número daqueles que estudam mandarim. Mais que isso, querem fazer intercâmbio na China. Desejam estagiar e trabalhar em empresas chinesas.

Mesmo em áreas como economia ou administração, estou impressionado como alunos brasileiros hoje pensam e repensam antes de tomar a decisão de estudar inglês e complementar estudos num país anglófono ou aprender mandarim e estudar na China.

Numa recente palestra em universidade brasileira sobre como construir uma carreira global, perguntaram-me se os jovens estariam se preparando melhor para o futuro da economia mundial se tivessem de mergulhar prioritariamente nos aspectos de "soft power" da civilização anglófona ou chinesa.

Comentei o assunto com amigos chineses, uns do ramo empresarial, outros da vida acadêmica. Alguns com negócios em têxteis, infraestrutura ou computadores e outros são professores universitários. Perguntei a eles especificamente o que era melhor para os próximos 25 anos, estudar inglês ou mandarim?

Todos me responderam com firmeza: o inglês. Dizem que hoje há 300 milhões de pessoas estudando inglês na China. Projetam que metade da população chinesa com menos de 50 anos será fluente em inglês até 2035.

Salientam, ainda, que a distância entre o mandarim corrente e o erudito é enorme. E, claro, que apenas o mandarim não resolve a imensa diversidade étnica e linguística da China. Apontam também que os chineses "importam" universidades americanas e britânicas para o solo chinês.

Meus interlocutores chineses defendem, se possível, dominar inglês e mandarim como o melhor dos mundos, mas que aí não sobra tanto tempo para estudar outras coisas talvez mais importantes.

Para nós, brasileiros, além de nos aprimorar cada vez mais no português, é importante perceber que, mesmo para os sempre patrióticos —mas pragmáticos— chineses, o idioma corrente dos negócios continuará sendo o inglês.

Marcos Troyjo é economista, diplomata e cientista social, dirige o BRICLab da Universidade Columbia em NY, onde é professor-adjunto de relações internacionais e políticas públicas.

Ricardo Tavares: Trazer a política industrial brasileira para o século XXI

País enfrenta a perda de competitividade internacional, visto que os nossos parceiros comerciais mais competitivos penetram o nosso mercado e deslocam a produção brasileira de mercados tradicionais de nossas exportações industriais, como a América Latina.

A produção industrial mudou nas últimas décadas com fábricas e cadeias produtivas nacionais cedendo lugar a cadeias de produção transfronteiriças aonde tarefas e componentes atravessam vários países, frequentemente, mais de uma vez, até que o produto seja finalizado numa zona de baixo custo de mão de obra. O Brasil ficou à margem deste processo, procurou adensar as suas cadeias produtivas nacionalmente e utilizou abundantemente políticas de “conteúdo local”.

Isto resultou, nas palavras do economista Otaviano Canuto, em cadeias de produção “densas demais”, que levaram à perda de competitividade internacional. Subsídios setoriais e políticas de proteção já não são mais suficientes para dar sobrevivência à indústria brasileira, visto que os nossos parceiros comerciais mais competitivos penetram o nosso mercado e deslocam a produção brasileira de mercados tradicionais de nossas exportações industriais, como a América Latina.

O debate no Brasil, especialmente entre economistas na academia, no entanto, continua resistente à ideia de que o país precisa reavaliar sua politica industrial na direção de maior integração com cadeias globais. Os argumentos são variados, mas aqui vão três deles:

A fragmentação dos processos produtivos não é boa para os sócios mais fracos, porque só países centrais mantêm os melhores empregos e salários;

A China define a ordem industrial atual e nossa integração nos desindustrializa e nos torna meros fornecedores de commodities;

Finalmente, surge o argumento de que não valeria a pena o Brasil se inserir em cadeias globais exatamente quando a Indústria 4.0, com tecnologias como a Internet das Coisas, Robótica, Impressão 3D, Inteligência Artificial e Realidade Virtual irão reverticalizar a indústria e reduzir a importâncias destas mesmas cadeias.

O economista Richard Baldwin notou que os países do G-7 em 1990 tinham cerca de 70% da renda mundial, mas hoje possuem algo como 45% e caindo. Este significativo deslocamento de renda se deveu à fragmentação da produção e à expansão de cadeias globais de valor. Seis países em desenvolvimento se beneficiaram fartamente deste processo por sua integração a cadeias globais: China, Coréia do Sul, Índia, México, Polônia e Tailândia. O Brasil ficou à margem deste processo. Centenas de milhões de pessoas saíram da faixa de pobreza. Assim, a ideia de que as cadeias globais simplesmente criam injustiça nos países em desenvolvimento é mais complicada do que a simplicidade do argumento indica.