Bruno Carazza

Bruno Carazza: Um novo 7 a 1?

Bolsonaro abandona a retranca e parte para o tudo ou nada

No dia 07 de julho de 2014, véspera da semifinal da Copa do Mundo de futebol, o técnico Felipão realizou o último treino tático antes do confronto com a Alemanha. Naquele dia, após analisar os jogos anteriores dos adversários, os auxiliares técnicos Roque Júnior e Gallo haviam entregue ao comandante da equipe um relatório. Comparando os dados e as estatísticas dos dois times, os ex-jogadores sugeriam que o Brasil deveria encarar os alemães numa postura mais defensiva. Sem Neymar, machucado, a ideia era reforçar o meio-campo, deixando Fred no banco e escalando Paulinho e Willian em seus lugares.

A tese de Roque Júnior e Gallo era compactar a defesa e o meio-campo da seleção brasileira para tentar conter a velocidade e as rápidas trocas de passe entre Schweinsteiger, Kroos, Özil, Müller e cia. Cabeça-dura, Felipão não acatou a sugestão. Quando entrou no gramado, o Brasil veio com uma formação ofensiva, com Hulk, Fred e o jovem Bernard no ataque. Com 30 minutos de bola rolando os alemães já venciam por 5x0, e o resto da história o mundo todo conhece.

No dia seguinte ao maior vexame de nossa história esportiva, o técnico Luiz Felipe Scolari admitiu que nunca havia treinado a seleção com a escalação que levou a campo no Mineirão. A opção por Bernard, o garoto que tinha “alegria nas pernas”, seria uma tentativa de surpreender o técnico alemão Joachim Löw. Questionado por que não havia testado os titulares com Bernard na véspera do jogo, o técnico justificou-se dizendo que sua estratégia era “despistar” os rivais.

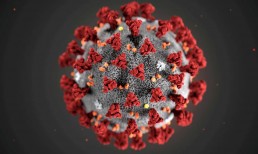

Jair Bolsonaro se encontra diante do adversário mais perigoso desde que assumiu o comando do país. Embora nas entrevistas o presidente sempre tenha minimizado a sua força, a verdade é que para chegar até aqui o coronavírus derrubou economias muito mais poderosas do que a nossa.

Acompanhando com atenção as estatísticas e as tentativas das outras nações de conterem o rápido ataque da covid-19, o auxiliar Luiz Henrique Mandetta sugeriu que o Brasil enfrentasse o rival fechado na defesa, buscando ganhar tempo nos momentos iniciais da partida até que o sistema de saúde conseguisse equilibrar o jogo.

Jogar na retranca, porém, não é a tática preferida de Bolsonaro. Insuflado por parcela importante da torcida, o ex-capitão planeja mudar o esquema de jogo e ser mais arrojado na movimentação do seu time. Em lugar do conservador isolamento horizontal proposto por Mandetta, Bolsonaro tem ensaiado jogadas com Paulo Guedes para implantar em breve um inovador lockdown vertical. Mas alterar a estratégia com a bola rolando pode ser extremamente arriscado.

Na “entrevista” concedida à XP Investimentos na noite de sábado (28/03), Paulo Guedes apresentou as medidas desenhadas em sua prancheta para conduzir a economia até a recuperação da atividade.

No pacote de aproximadamente R$ 750 bilhões (em torno de 4,8% do PIB), estão incluídos a injeção de liquidez por meio da redução das exigências de compulsórios e outras regras prudenciais do Banco Central (R$ 200 bilhões) e empréstimos com taxas reduzidas a serem concedidos pela Caixa, BNDES e Banco do Brasil (R$ 150 bilhões).

Ainda com o objetivo de tentar evitar o estrangulamento do capital de giro, Guedes confirmou a linha de crédito especial do Bacen para pequenas e médias manterem os salários em dia nos próximos dois meses (R$ 40 bilhões) e a complementação, pelo Tesouro, da folha de pagamentos das empresas (R$ 50 bilhões).

Na linha de socorro da população mais pobre, o Ministério da Economia já anunciou o reforço do Bolsa-Família, a antecipação do abono salarial e do 13º salário para aposentados e pensionistas, a transferência dos valores não sacados do PIS/Pasep para o FGTS (R$ 147,7 bilhões) e o auxílio emergencial de R$ 600 mensais (mais R$ 50 bilhões). Para fechar a conta, Paulo Guedes ainda sinalizou a rolagem de dívida para Estados e municípios, acrescendo mais R$ 88 bilhões ao pacote.

Tendo perdido um precioso tempo negando a força do adversário e o seu poder de ataque sobre a economia brasileira, o time de Bolsonaro enfrentará a falta de ritmo de jogo para tentar virar o placar contra o coronavírus. Até chegarem ao bolso de cidadãos e ao caixa das empresas, as medidas anunciadas por Paulo Guedes precisam ser articuladas em diferentes níveis. O auxílio emergencial, por exemplo, ainda depende de aprovação no Senado e sanção presidencial, assim como a ajuda para Estados e municípios, que requer lei complementar para ser efetivada - sem falar na ausência de previsão legal ou regulamentar para a linha de crédito do Banco Central e as garantias do Tesouro para a folha de pagamentos.

No caso das transferências para a população mais pobre, a equipe de Guedes terá que atuar improvisada numa posição para a qual não está acostumada a jogar. Tendo passado o primeiro ano do governo desarticulando programas sociais e reduzindo sua dotação orçamentária, terá poucos dias para zerar a fila do Bolsa-Família e driblar a burocracia governamental e da Caixa Econômica Federal para fazer o dinheiro chegar a pessoas que não estão abrigadas pelo INSS e nem inscritas no Cadastro Único.

Atordoado com a velocidade com que a covid-19 envolve seu governo, Bolsonaro se vê tentado a seguir a estratégia de Felipão no fatídico “mineiraço” de 08/07/2014. Desprezando os dados, a observação do que acontece no restante do mundo e a recomendação dos especialistas, o presidente deseja partir para o tudo ou nada do decreto do fim do isolamento social. Com todas as nossas fragilidades expostas, assistiremos novamente, estupefatos, a uma goleada causada pelas tabelas mortais entre o colapso do sistema de saúde, de um lado, e a recessão econômica, na outra ponta.

A grande diferença entre o fiasco de Felipão e a tragédia anunciada de Bolsonaro, porém, será que o choro da derrota vai se revelar muito mais dolorido do que um simples vexame num campeonato de futebol.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Bruno Carazza: VUL-nerabilidades

O mundo ainda não sabe de que forma será a recessão

A covid-19 impõe um desafio sem precedentes na história econômica mundial. A emergência da pandemia, que requer como profilaxia para se evitar um caos na saúde pública a indução de uma recessão global, pode deixar feridas que demorarão a cicatrizar. De uma só vez, estamos submetidos a um ataque infeccioso que combina choque de oferta (com o rompimento das cadeias internacionais de produção), redução drástica da demanda e a incerteza de não saber por quanto tempo estaremos em quarentena.

O diagnóstico de uma nova doença, com alto potencial de contaminação e níveis relativamente elevados de letalidade, levou epidemiologistas e profissionais da saúde a prescreverem remédios amargos de distanciamento social para conter a evolução do número de infectados e, assim, pelo menos postergar o colapso do sistema de saúde. A determinação dos governos de reduzir a movimentação de pessoas e fechar temporariamente negócios não essenciais, porém, tem um grave efeito colateral: a prostração econômica.

A cada dia fica mais claro que a necessidade de achatar a curva epidemiológica de contágio levará ao aprofundamento do gráfico de evolução do PIB. Como afirmou Catherine Mann, economista-chefe do Citibank, numa excelente publicação organizada recentemente por Richard Baldwin e Beatrice di Mauro para a VoxEU sobre a “economia do coronavírus”, só não sabemos ainda qual será o formato desta recessão.

No início, economistas diagnosticavam que teríamos uma queda em “V” - uma forte queda na produção e no consumo neste trimestre, em que tivemos que dar um tratamento de choque na circulação econômica para conter a disseminação do vírus, mas que seria rapidamente superada no período subsequente.

Mas acontece que, assim como alguns pacientes estão mais suscetíveis aos efeitos da covid-19 do que outros, os setores da economia também reagirão de modo diverso ao isolamento imposto pelo coronavírus. Especialmente no setor de serviços não haverá postergação de consumo para o futuro e sim uma perda definitiva de receita - viagens rotineiras a negócio, consultas em psicólogos, jantares em restaurantes e cortes de cabelo, por exemplo, não serão realizados em dobro ou em triplo nos meses seguintes para compensarmos o período em que não realizamos essas atividades porque estamos presos em casa. A recomendação médica de evitar contato com o mundo exterior pode significar, portanto, um retrocesso muito mais profundo e de lenta recuperação, caracterizando uma curva que teria o formato não de um “V” agudo, mas sim o de um “U” talvez bastante aberto.

Mas existem prognósticos ainda mais sombrios. O novo coronavírus pegou a economia mundial num momento de baixa imunidade. A expectativa de crescimento para 2020 já era baixa, as taxas de juros se encontram no chão e as condições fiscais da maioria dos países ainda não se recuperaram da injeção em doses cavalares de recursos públicos para tirar o capitalismo da UTI a partir de 2008. Ainda não sabemos como o organismo reagirá a um ataque tríplice-viral de um choque de demanda, de oferta e de expectativas. A depender da contaminação dos mercados financeiro, cambial e de dívidas públicas, analistas mais pessimistas começam a traçar cenários em que a economia entra numa trajetória em “L”, com uma queda acentuada sem recuperação relevante no médio prazo.

Diante da pandemia, o Brasil é um paciente que inspira cuidados especiais. Nossa resistência está baixa em função da grave crise fiscal em todos os níveis de governo, das elevadas taxas de desemprego e de informalidade no mercado de trabalho e da grande capacidade ociosa das empresas desde a grave recessão de 2015 e 2016 e a lenta convalescença desde então. Preocupa principalmente o ciclo de transmissão dos efeitos do lockdown das empresas paralisadas para o imenso contingente de miseráveis, sub-empregados e aqueles que, mesmo tendo emprego fixo e carteira assinada, não possuem reservas financeiras para suportar muito tempo sem receber.

A demora do presidente e do ministro da Economia em admitirem a gravidade da infecção econômica e social causada pelo novo vírus contrasta com a seriedade e a presteza com que bancos centrais e governos dos demais países têm agido para combater seus males. Na última semana foram anunciadas ações radicais por parte de todas as nações do G7 para evitar a mortalidade econômica de empresas, e sobretudo de pessoas.

Se por um lado as economias já desenvolveram uma resistência ao uso das taxas de juros como antibiótico (pois já se encontravam em patamares historicamente baixos), os bancos centrais têm recorrido ao afrouxamento da regulação prudencial e ao provimento de liquidez para que instituições financeiras continuem irrigando o mercado de crédito. Outro remédio tem sido aportar valores bilionários do Tesouro em garantias e empréstimos em condições especiais para garantir capital de giro para as empresas atravessarem o período de paralisação de atividades e queda de receitas, ministrado em conjunto com a postergação do recolhimento de impostos.

Autoridades fiscais e monetárias de todo o mundo estão especialmente atentas ao grupo de risco das micro e pequenas empresas (especialmente dos setores de varejo, gastronomia, turismo, serviços pessoais e lazer), dos trabalhadores informais e da população mais vulnerável. Para evitar o comprometimento do tecido social e uma alta taxa de letalidade nessa população menos imune a crises, os governos europeus e até mesmo dos Estados Unidos têm apelado para o fortalecimento de programas sociais e transferências diretas de recursos para conter a hemorrogia e afastar a possibilidade de uma convulsão social.

Por aqui, enquanto o ministro Mandetta aplica um coquetel de drogas para evitar que o sistema de saúde vá a óbito, Bolsonaro e Paulo Guedes parecem acreditar no poder da homeopatia e de fitoterápicos para tratar os efeitos da epidemia sobre um órgão vital do corpo humano - o bolso. Com o número de infectados em franca ascensão e boa parte das indústrias e serviços parados, o país aguarda o anúncio de vacinas econômicas eficazes para se evitar uma grande mortandade de brasileiros.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Bruno Carazza: O que querem as mulheres?

Bancada feminina tem uma boa agenda no Congresso

Em outubro de 2019, Melinda Gates publicou na revista Time uma carta aberta prometendo investir US$ 1 bilhão na próxima década em projetos para expandir o poder e a influência das mulheres nos Estados Unidos. A data desse anúncio foi cuidadosamente escolhida: naquele mês completavam-se dois anos do surgimento das primeiras denúncias contra o então todo-poderoso produtor de cinema Harvey Weinstein, desencadeando um amplo movimento a favor da quebra do silêncio em casos de assédio e agressão sexual.

A hashtag #MeToo viralizou e foi fundamental para a condenação de Weinstein - num primeiro momento pública, e depois judicial - e para a promoção do debate sobre a condição feminina no mercado de trabalho. Depois de se alastrar das redes sociais para a sociedade, o #MeToo está enfrentando uma crise típica dos grandes movimentos populares surgidos nos últimos anos: como vencer a improvisação, a organização difusa e a ausência de lideranças e construir uma agenda de prioridades para obter resultados concretos na melhoria das condições de vida das mulheres?

Melinda Gates entende que a repercussão em torno do #MeToo representa uma janela de oportunidade para alavancar o “ativismo de sofá” numa ação coletiva em prol da igualdade de gêneros. Para isso, pretende usar sua fortuna para fomentar iniciativas voltadas a três prioridades: i) redução das barreiras ao desenvolvimento profissional feminino; ii) estimular a ascensão de mulheres nos setores de tecnologia, mídia e governo, que têm um grande impacto na sociedade e iii) mobilizar acionistas, consumidores e trabalhadores para pressionarem as empresas a se tornarem mais diversas, tanto em termos de gênero quanto de cor.

De acordo com Melinda Gates, há mais CEOs chamados James do que mulheres liderando as 500 maiores empresas nos Estados Unidos. E apesar de representarem 51% da população, apenas 24% das cadeiras no Congresso americano são ocupadas por parlamentares do sexo feminino. No Brasil, a situação é ainda pior: embora tenham melhorado de forma expressiva seu desempenho nas últimas eleições, as mulheres representam apenas 15% da Câmara e do Senado.

Para ter uma ideia de como a bancada feminina no Congresso brasileiro tem pautado as discussões sobre proteção às mulheres e promoção de igualdade de gênero em nosso país, realizei um levantamento de todos os projetos de lei e propostas de emenda à Constituição sobre esse tema apresentados por deputadas e senadoras na atual legislatura.

De 162 proposições analisadas, mais da metade (86) trata de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Nossas parlamentares partem do diagnóstico de que os avanços obtidos com a aprovação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) ainda são insuficientes. A contar pelo número de propostas, preocupa principalmente a ineficiência das medidas protetivas previstas na legislação atual.

Para combater a recorrência de situações em que o agressor descumpre as determinações judiciais de se manter longe da vítima, deputadas e senadoras sugerem, entre outras ações, monitoramento com tornozeleiras eletrônicas, concessão facilitada de prisão preventiva, majoração do valor da fiança, busca e apreensão de armas de fogo e notificação compulsória às autoridades policiais e judiciais por parte de profissionais da saúde que tenham identificado sinais de violência em suas pacientes.

Um outro grupo de projetos promete atacar o problema da efetividade da Lei Maria da Penha em duas frentes diferentes: de um lado, procurando facilitar o acesso à Justiça das vítimas, com a ampliação dos mecanismos de proteção às autoras e testemunhas nos processos; de outro, elevando as sanções aos agressores, como a imposição do dever de ressarcir despesas do SUS e do INSS com o atendimento aos alvos de sua violência e a vedação de ser nomeado para cargos públicos. Também faz parte da agenda das parlamentares a concessão de benefícios para as mulheres agredidas, como licenças e a possibilidade de movimentar suas contas no FGTS para o custeio de tratamento médico, a fim de se recuperarem dos traumas físicos e psicológicos.

A segunda dimensão com mais projetos na agenda das parlamentares brasileiras diz respeito à maternidade. Tramitam no Poder Legislativo federal propostas para humanizar o acolhimento das gestantes desde o pré-natal, incluindo o direito à opção quanto ao tipo de parto, a prioridade de atendimento e transferência em caso de falta de vagas nos hospitais e a criação de espaços públicos para a amamentação. Também é objeto de sugestão a alteração da legislação para aumentar o período de estabilidade de emprego para as gestantes e a extensão da duração da licença-maternidade para 180 dias para todas as trabalhadoras, abrindo inclusive a possibilidade para que esse prazo seja compartilhado com os pais.

Para promover uma maior igualdade de gêneros no mercado de trabalho, deputadas e senadoras recorrem às cotas para reverter a predominância de homens nos cargos mais altos do setor público e privado, estabelecendo percentuais mínimos para mulheres nos postos de gerência e direção de empresas, entidades da sociedade civil e órgãos públicos. Há ainda iniciativas de desenvolvimento de políticas públicas para apoiar o imenso contingente da população feminina dedicada às atividades de cuidado com familiares que necessitam de atenção especial em função de suas condições de saúde, deficiências ou idade.

Por fim, um número expressivo de proposições procura atacar justamente o fato de possuirmos tão poucas mulheres na política brasileira. Medidas nesse sentido envolvem desde a ampliação do percentual mínimo de candidatas em cada partido (atualmente o patamar é de 30%) ao estabelecimento de critérios mais efetivos para a distribuição dos recursos do fundo partidário, chegando até mesmo à imposição de paridade no número de vagas a serem preenchidas por mulheres e homens nos Legislativos de todo o país.

Há no Congresso Nacional uma pauta extensa de propostas voltadas para a melhoria das condições das mulheres que merece receber mais atenção da sociedade. Estimular uma maior igualdade entre os gêneros deveria mobilizar nossa atenção não apenas em torno do 08 de março. Fica o alerta (for #MeToo).

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”

Bruno Carazza: Viver é muito perigoso

Temor e racionalidade diante do coronavírus

Não é exagero afirmar que o mundo ocidental tomou conhecimento da China pelas histórias de Marco Polo. Ditadas ao romancista Rusticiano de Pisa enquanto ambos estavam presos no Palazzo San Giorgio, em Gênova, as aventuras do veneziano na corte do poderoso Kublai Khan se tornaram um best-seller mesmo tendo sido publicadas mais de um século antes da invenção da imprensa.

Após uma épica viagem de três anos e meio atravessando o Mediterrâneo, o deserto da Pérsia e a Rota da Seda acompanhado do pai e do tio, Marco Polo chegou a Xanadu (atual Shangdu, no norte da China), onde se localizava o palácio de verão de Khan, por volta de 1275. Impressionado com a inteligência do jovem, o imperador mongol nomeou-o seu conselheiro, e durante 17 anos Polo foi encarregado de inúmeras viagens pelo interior da China e missões internacionais pelo extremo Oriente.

Embora existam controvérsias a respeito de possíveis omissões e exageros nos relatos de Marco Polo, o exotismo dos lugares e hábitos chineses, além da sua participação em guerras e batalhas, maravilhou os ocidentais através dos séculos.

Não há registros de que Marco Polo tenha passado por Wuhan ou pela província de Hubei em suas andanças - o mais próximo que ele esteve foi Yangzhou, a cerca de 600 km do epicentro da doença causada pelo coronavírus, que apavora o mundo centenas de anos depois.

Notícias de feitos heroicos e grandes tragédias fascinam a humanidade desde os tempos das cavernas. Quase sempre, o medo e o inesperado são os ingredientes principais para fisgar a atenção do público. Não surpreende, portanto, a apreensão gerada pela ameaça de uma epidemia causada por um vírus desconhecido que se alastra pelo globo matando milhares de pessoas em poucos dias.

Daniel Kahneman, vencedor do prêmio Nobel de Economia de 2002 por suas pesquisas nos campos da psicologia e da economia comportamental, demonstra que nossa percepção sobre os riscos que enfrentamos pode ser distorcida em função de informações recorrentes ou eventos traumáticos que marcam nossa memória. O autor batizou esse problema de viés de disponibilidade. São exemplos desse fenômeno o maior medo que sentimos ao viajar de avião logo após um grande acidente aéreo ou o fato de acreditarmos que quase todos os políticos são corruptos simplesmente porque escândalos dessa natureza aparecem com frequência nos telejornais.

No caso específico das epidemias e do temor que elas incutem nas pessoas, Kahneman recorre às pesquisas dos juristas Cass Sunstein e Timur Kuran para mostrar como estamos sujeitos a uma “cascata de disponibilidade”: uma espiral em que um evento desperta a atenção da mídia, que por sua vez atrai o interesse de um público maior e, assim, desencadeia um processo em que a cobertura apela para a comoção e o sensacionalismo em busca de ibope e cliques que acabam distorcendo nossa capacidade de aferir a real gravidade da situação e o risco a que estamos efetivamente sujeitos.

Na última década foram várias as ameaças de epidemias ou pandemias que dominaram o noticiário e as conversas cotidianas causadas por vírus desconhecidos, elevando ao máximo o nosso grau de preocupação e alerta quanto aos riscos de contaminação, das diversas ondas do H1N1, passando pelo letal ebola até a “brasileira” zika (ver gráfico). No caso do coronavírus, porém, seus efeitos têm ido muito além das horas e horas dedicadas ao assunto na mídia e do fim dos estoques de máscaras e álcool gel nas farmácias. A reação dos mercados financeiros na última semana diz muito sobre o mundo em que vivemos.

Se no século XIII Marco Polo levou mais de três anos para ir da Itália à China, o coronavírus precisou de poucas semanas para fazer o caminho inverso e se espalhar pelo mundo todo, chegando inclusive ao Brasil. Além da facilidade de transporte e do intenso intercâmbio de pessoas em nossa era globalizada, as mudanças vivenciadas no gigante vermelho amplificam o potencial de danos de uma doença surgida em seu território. Dada a importância do país em termos não apenas de consumo, mas também pela sua centralidade nas cadeias globais de produção, um espirro na China pode derrubar as bolsas ao redor do mundo. Literalmente.

Em relação ao mercado acionário brasileiro, as expressivas quedas da taxa Selic e o bom desempenho da bolsa no ano passado atraiu milhares de investidores que por décadas estiveram mal acostumados com a segurança da renda fixa. Mal preparados psicologicamente para suportar o sobe-e-desce das cotações, esse novo contingente de investidores foge em manada ao menor sinal de prejuízo, amplificando as quedas por aqui.

O grau de disseminação e de letalidade do coronavírus ainda é incerto e não nos permite afirmar se o pânico da população e dos mercados se justifica. Em todo o caso, vale o conselho do prêmio Nobel Daniel Kahneman: racional ou não, o medo não pode ser ignorado pelas autoridades - do presidente da República ao ministro da Saúde, passando pela Economia e pelo Banco Central.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Bruno Carazza: A corrida do ouro

Super Terça indica para onde vai o dinheiro nos EUA

Super Terça. A expressão já começou a pipocar nos noticiários, e a ouviremos cada vez mais até a sua data fatídica: 03/03. Nesse dia, eleitores de 14 Estados americanos, incluindo os mais populosos - Califórnia e Texas - definirão suas preferências entre os pré-candidatos dos partidos Democrata e Republicano. No complexo sistema de primárias das eleições americanas, cada Estado tem um peso, e o fato de que vários deles se posicionam no mesmo dia dá à Super Tuesday o título de grande prévia sobre o que poderá ocorrer até as Convenções Nacionais dos partidos, que apontarão oficialmente os dois nomes que aparecerão nas cédulas eleitorais em 03/11/2020.

Um exemplo da importância da Super Terça na definição dos destinos da eleição americana aconteceu no pleito anterior. Em 2016 o partido republicano iniciou a disputa com 17 pré-candidatos, até então a maior divisão em um único partido na história americana. Entre as opções, os senadores Ted Cruz, Marco Rubio, Rand Paul e Rick Santorum, o governador Jeb Bush, a super executiva Carly Fiorina (ex-HP) e Donald Trump.

As primárias iniciais (Iowa, New Hampshire, Carolina do Sul e Nevada) haviam surpreendido com um bom desempenho de Trump, mas até a realização da Super Terça, em 01/03, ele sofria uma perseguição acirrada de Ted Cruz e Marco Rubio. Após o fechamento das urnas, porém, Trump celebrou a vitória em 7 dos 11 Estados, e se colocou como o nome forte do partido republicano. Nas semanas seguintes, seus adversários foram abandonando a peleja, um a um, até a Convenção Nacional do Partido ratificar seu nome em 19 de julho.

Uma medida de como esse evento é um divisor de águas na eleição americana é o fluxo de doações para os comitês de cada um dos candidatos. Em 2016, até a realização da Super Terça, Trump havia recebido 16,6% de todas as contribuições feitas aos candidatos republicanos. Após a sua vitória, a maré virou: nas semanas seguintes ele capitaneou nada menos que 79,4% do dinheiro destinado ao seu partido.

Neste ano, o cenário se inverteu. Enquanto Trump reina absoluto no lado republicano, são os democratas que se dividem numa profusão de pré-candidatos. A disputa começou com um recorde de 29 alternativas, sendo que a essa altura ainda permanecem 8 pretendentes. Além do número elevando de competidores, houve uma grande confusão na prévia de Iowa, quando o sistema de coleta e contagem de votos contratado pelos Democratas simplesmente não funcionou. Como resultado, o partido segue em direção à Super Terça com um futuro totalmente incerto.

De acordo com os dados divulgados pela Federal Election Commission (FEC), o órgão do governo americano encarregado de organizar as eleições, o fluxo de dinheiro entre os candidatos indica o quanto a indefinição democrata movimenta as bolsas de apostas. Nem bem começou a corrida eleitoral e já foi doado US$ 1,2 bilhão para os candidatos, o equivalente a quase 80% de todo o dinheiro movimentado no ciclo eleitoral de 2016. A maior fatia desse montante (US$ 991 milhões) concentra-se entre os candidatos do partido democrata.

Neste ciclo eleitoral, vemos diferentes padrões aflorarem no perfil de arrecadação de cada um dos candidatos. Entre os democratas, despontam os bilionários Tom Steyer e Michel Bloomberg, que até agora já gastaram do próprio bolso US$ 200 milhões cada um para impulsionar suas candidaturas. Na sequência, entre os democratas que recorrem ao público e a empresários para financiar suas campanhas, vêm o senador Bernie Sanders (com US$ 109 milhões recebidos até agora), Elizabeth Warren (US$ 82 milhões), Pete Buttigieg (US$ 76,8 milhões) e Joe Biden (US$ 62 milhões). Do outro lado, Trump já levantou US$ 211,3 milhões - e, ao contrário de 2016, quando aplicou US$ 18 milhões do seu próprio patrimônio para fazer propaganda política, neste ano Trump ainda não despendeu nenhum centavo de sua carteira.

Outra forma interessante de observar os dados de financiamento eleitoral é observar como os setores se movimentam conforme os ventos eleitorais vão mudando. A organização Open Secrets Center for Responsive Politics se debruça sobre os dados fornecidos pela FEC, mapeando a quais setores da economia se vinculam os doadores - nos Estados Unidos, as contribuições devem vir acompanhadas não apenas da indicação de nome e endereço do doador, mas também de seu vínculo empregatício. Os dados coletados pela Open Secrets indicam que, até agora, os setores financeiro, de eletrônica e comunicações e escritórios de advocacia lideram o ranking investidores no jogo eleitoral.

Decompondo as contribuições por setor e candidato, vemos que Trump domina amplamente as preferências na maioria deles, com destaque para o agronegócio, construção, energia e bancos - indicando uma coerência entre suas políticas e seus principais financiadores. A única área de destaque na qual o atual presidente não prevalece é a de comunicação e eletrônica (em outras palavras, o Vale do Silício), que claramente se posiciona a favor dos democratas, na seguinte ordem de preferências: Sanders, Buttigieg e Warren.

Ao que tudo indica, 2020 baterá o recorde de mobilização de dinheiro nas eleições presidenciais americanas, muito provavelmente superando pela primeira vez a casa de US$ 2 bilhões. Até aqui, o recorde pertence a 2008, com US$ 1,8 bilhão. Nesse ano, Barack Obama surpreendeu e atraiu US$ 778 milhões para se tornar o primeiro presidente negro da história do país. O sucesso de Obama esteve em combinar tanto um volume imenso de doações de pequeno valor, feitas por crowndfunding e via internet, quanto expressivos aportes de bilionários do Vale do Silício e de Manhattan.

Num cenário de tanta incerteza a respeito da indicação do partido Democrata para a eleição presidencial, todos os olhos - e bolsos - estarão concentrados na Super Terça.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Bruno Carazza: Luz e escuridão

Saga da Light demonstra aversão ao setor privado

Na última semana o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu a venda de R$ 22 bilhões de ações ordinárias da Petrobras. A estratégia da equipe econômica é se desfazer da participação em empresas consideradas “maduras”, atingindo assim o duplo objetivo de redirecionar a atuação do banco estatal e contribuir para o ajuste fiscal, por meio do repasse de dividendos à União. Antes da Petrobras, houve a venda de 34% do capital do frigorífico Marfrig e também a zeragem de sua posição na distribuidora de energia Light.

A venda de mais de 19 milhões de ações da Light pelo BNDES, aliás, encerra uma trajetória mais do que centenária de envolvimento e intervenção do governo na empresa. Constituída em 1899 em Toronto, no Canadá, como São Paulo Tramway, Light and Power Company, a empresa começou a atuar no Brasil em 1901 com a construção da usina hidrelétrica de Parnahyba, no rio Tietê. Em 1905, os mesmos sócios canadenses criaram a Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company.

A presença da Light, como passou a ser conhecida, mudou a paisagem das duas maiores cidades brasileiras. Graças a seus investimentos, Rio e São Paulo migraram das carroças para o bonde elétrico e dos lampiões para a luz elétrica. A empresa obteve ainda a concessão dos serviços telefônicos nas duas capitais, e expandiu sua atuação para outras regiões e setores no país.

O crescimento da maior multinacional estrangeira no Brasil à época, porém, esteve longe de ser bem quisto. A empresa sofria constantes acusações de que suas tarifas eram extorsivas e geravam lucros extraordinários para serem remetidos à matriz. Ao lado do discurso nacionalista de políticos e intelectuais, veio o populismo tarifário que subsidiava o consumo em detrimento dos investimentos na expansão dos serviços. O sistema de bondes acabou ficando sucateado e, depois de um longo período de intervenção federal, seu braço telefônico, a CTB, foi estatizado em 1966.

Em meados da década de 1970 a situação da Light era complicada: seu prazo de concessão estava prestes a expirar, o crescimento gerado pelo milagre econômico exigia investimentos cada vez maiores para dar conta da demanda crescente por energia elétrica e o controle das tarifas deteriorava a receita da empresa. Nessas condições, os canadenses começaram a sinalizar que queriam deixar o país.

A grande questão era: quem compraria a empresa? Àquela época o país não dispunha de grupos econômicos com porte para arcarem sozinhos com a aquisição. Por outro lado, o mundo vivia a ressaca do primeiro choque do petróleo e o fluxo de investimentos para os países emergentes tinha secado. Só restava a opção da estatização, mas pairavam dúvidas se o governo, enfrentando uma grave crise fiscal e de balanço de pagamentos, teria divisas para bancar a operação.

Foi nesse cenário que surgiu uma proposta bastante original.

Concebida por Raphael de Almeida Magalhães, político e ex-diretor da Light, e pelo jurista José Luiz Bulhões Pedreira, a ideia era criar um arranjo societário e financeiro para, ao mesmo tempo, evitar a estatização da Light e, como bônus, catapultar o desenvolvimento do mercado de capitais no país.

Bulhões Pedreira, que ao lado do professor Alfredo Lamy Filho havia elaborado o projeto da Lei das Sociedades Anônimas, desenhou a arquitetura do negócio. Em linhas gerais, a ideia era constituir a Empresa Brasileira de Participações S.A (Embrapar), que teria o seu capital integralizado em partes iguais por um grupo de 20 das maiores empresas privadas nacionais. A Embrapar adquiriria o controle acionário da Light e pagaria o grupo canadense com os dividendos gerados num prazo de dez anos.

Para levantar os investimentos necessários para a conservação e melhoria da sua rede, a Embrapar lançaria ações e títulos nas bolsas do Rio e de São Paulo, e aí residiria a grande externalidade positiva da operação: o lançamento de papéis de uma empresa cujos sócios controladores eram os maiores empresários privados nacionais, lastreados num serviço que gerava receita estável, teria o potencial de popularizar o mercado de capitais brasileiro, pois se mostraria uma aplicação financeira muito mais rentável do que as velhas cadernetas de poupança.

A proposta foi bem recebida pelos donos canadenses e tinha o apoio dos ministros da Fazenda, Mario Henrique Simonsen, e das Minas e Energia, Shigeaki Ueki. Mas acontece que a velha política atravessou o caminho. O poderoso líder baiano Antonio Carlos Magalhães, então presidente da Eletrobras, bombardeou a proposta privada de todas as formas possíveis, de fake news plantadas na imprensa a relatórios negativos encaminhados ao presidente Ernesto Geisel. E o que seria uma solução genial, de mercado, para o problema, acabou constituindo mais um c apítulo do velho estatismo nacionalista brasileiro.

Em 29 de dezembro de 1978, os jornais estampavam nas suas capas: o governo federal decidira comprar a Light. Por US$ 1,14 bilhão (US$ 4,5 bilhões hoje), a Eletrobrás adquiria 83% do capital da empresa, tendo como justificativa a importância estratégica do setor de energia, “intrinsecamente ligada à segurança nacional”, conforme nota divulgada à imprensa. Pouco depois a Light foi repassada ao governo do estado do Rio de Janeiro, e após um longo período de sucateamento, foi privatizada em 21 de maio de 1996. A viabilização da transferência da empresa para o setor privado, porém, só foi concretizada por meio da participação do BNDES. A venda da participação do banco no mês passado, portanto, encerra definitivamente (será?) o ciclo de intervenção estatal na empresa.

A empolgação com a agenda econômica do governo e a queda nas taxas de juros vêm atraindo um contingente cada vez maior de pessoas para a bolsa de valores. Nos idos de 1976, a proposta de José Luiz Bulhões Pedreira e Raphael de Almeida Magalhães de criar a Embrapar tinha o objetivo de levar o pequeno investidor para o mercado de ações. São “apenas” 44 anos de atraso, em mais um capítulo da extensa lista de oportunidades perdidas em nossa história.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Bruno Carazza: Não podemos importar propina

Liberar licitações para estrangeiros exige cuidados

Na sua segunda passagem por Davos, Paulo Guedes demonstrou mais uma vez que as teorias antiglobalistas passam longe do Ministério da Economia. Depois de ter costurado um acordo sem precedentes entre o Mercosul e a União Europeia, o governo brasileiro anunciou a intenção de aderir ao Acordo de Compras Governamentais da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Na cabeça de Guedes não há espaço para teses obscurantistas que influenciam outros setores importantes do governo, como o Itamaraty e até mesmo o Palácio do Planalto. Para o todo-poderoso da Economia, a aceitação dos parâmetros e normas ditados por organismos multilaterais como a OMC e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) é o passaporte para o Brasil alcançar “a primeira divisão” da economia internacional.

Na prática, liberar gradativamente o multibilionário mercado das licitações federais, estaduais e municipais para empresas estrangeiras significa abrir mão de um poderoso instrumento de estímulo à produção nacional. Não é à toa que apenas um grupo limitado de países desenvolvidos faz parte desse acordo da OMC, como os membros da União Europeia, EUA, Japão, Canadá, Austrália e Coreia, além de poderosos entrepostos comerciais como Singapura, Hong Kong e Taiwan.

Estimativas indicam que as compras e contratações do setor público movimentam entre 10% e 13% do nosso PIB. As firmas brasileiras, obviamente, sempre buscaram reservar para si a exclusividade desse mercado, e na última década ainda ampliaram sua vantagem com a introdução de regras de conteúdo nacional e margens de preferência.

Mas Paulo Guedes acredita que, para o país atrair mais investimentos externos e se integrar às cadeias globais de negócios, o preço a ser pago é a exposição do empresariado local a uma maior concorrência estrangeira. No seu estilo direto de dizer, afirmou que o Brasil não pode ser uma “fábrica de bilionários à custa da exploração dos consumidores”.

Guedes sabe que não será fácil vencer o lobby da indústria brasileira contra seu plano de ser o primeiro grande país em desenvolvimento a liberalizar seu mercado de licitações a firmas provenientes das mais avançadas economias globais. E é por isso que embalou o anúncio de suas intenções num discurso caro ao eleitor bolsonarista: o combate à corrupção. Nas suas palavras, a medida será “um ataque frontal à corrupção”, num país de “200 milhões de trouxas servindo a seis empreiteiras e seis bancos”.

De fato, denúncias de fraudes em licitações - de merenda escolar às grandes obras da Petrobrás - fazem parte do noticiário cotidiano no Brasil há décadas. Nem mesmo a adoção de sistemas mais eficientes de seleção de fornecedores, como o pregão eletrônico, foi capaz de reduzir de forma drástica o desvio de recursos públicos em licitações públicas. Editais direcionados, julgamentos enviesados de propostas e cartéis de licitantes continuam a fazer com que o setor público contrate produtos e serviços piores por preços muito mais altos. Na visão do Ministério da Economia, permitir que empresas estrangeiras compitam em pé de igualdade nas licitações brasileiras pode romper esse círculo vicioso.

Mais concorrência e abertura sem dúvida podem contribuir em muito para reduzir a corrupção nas compras e contratações do setor público brasileiro, em seus três níveis. Porém, como quase tudo em economia, trata-se de uma condição necessária, mas não suficiente.

Não custa lembrar que empresas estrangeiras protagonizaram um dos maiores escândalos de desvio de recursos públicos nos últimos anos. Investigações conduzidas pelo Cade, com o apoio do Ministério Público e da Polícia Federal, comprovaram que um cartel internacional liderado pelas multinacionais Siemens (Alemanha), Alstom (França), Bombardier (Canadá), CAF (Espanha) e Mitsui (Japão) superfaturou ao longo de décadas contratos de construção de linhas e o fornecimento de trens e vagões para o metrô de São Paulo e outras capitais brasileiras. O chamado “trensalão tucano” está aí para comprovar que não existe bala de prata quando se trata de corrupção.

A propósito, na última sexta-feira a Transparência Internacional publicou a nova edição do seu relatório anual, que divulga o Índice de Percepção da Corrupção - um levantamento que conjuga dados quantitativos e avaliação de especialistas para classificar os países quanto ao combate à corrupção. Em 2019 o Brasil manteve a pontuação do ano passado (35 pontos, numa escala de 0 a 100), alcançando a 106ª posição, num total de 180 países - bem atrás de nossos vizinho Uruguai (21º) e Chile (26º). Esse resultado indica que, a despeito dos méritos da Operação Lava Jato, não conseguimos avançar de modo sistemático na prevenção e repressão de desvios de dinheiro público.

A leitura do relatório deste ano da Transparência Internacional deixa claro que, quando se trata de corrupção, não existem anjos. O documento destaca como até mesmo empresas provenientes de nações que figuram no topo do ranking - os sempre invejados países nórdicos - deixam-se envolver em grandes esquemas de pagamentos de propinas e lavagem de dinheiro no estrangeiro. Casos como o da sueca Ericsson, do conglomerado de pesca islandês Samherji e do banco estatal norueguês DNB revelam que, por mais íntegra que seja a sua origem, a corrupção ocorre quando a oportunidade surge, e isso deve servir de alerta para o governo brasileiro.

O Brasil só dará um salto significativo para figurar entre os países que melhor combatem a corrupção se houver medidas consistentes nessa direção tomadas no âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ao longo de sucessivos governos. Permitir que empresas estrangeiras participem das licitações no Brasil sem dúvida alguma deve fazer parte dessa agenda. No entanto, a experiência internacional e nosso passado recente revelam que não podemos parar por aí.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Bruno Carazza: Férias numa colônia penal

Rotina de presos da Lava Jato reproduzia privilégios

A vida dos detentos da Lava-Jato melhorou muito quando puderam utilizar na cadeia um produto denominado “bloqueador de odores sanitários”. Com o problema do mau-cheiro resolvido, o cotidiano na sexta galeria oferecia um serviço cinco estrelas comparado com as demais prisões no Brasil: rádio e TV liberados, um pátio maior para fazer exercícios físicos e livre trânsito entre as celas dos colegas.

A cena é descrita por Wálter Nunes em “A Elite na Cadeia: o dia a dia dos presos da Lava Jato”, lançado recentemente pela editora Objetiva. Repórter da “Folha de S.Paulo”, Nunes cobriu in loco o entra-e-sai de políticos e executivos de algumas das mais importantes companhias do país na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e no Complexo Médico Penal de Pinhais.

Nos plantões em que acompanhava os efeitos de decisões judiciais e acordos de delação premiada no âmbito das várias fases da operação, o jornalista obteve a confiança de agentes penitenciários, carcereiros e diretores das prisões, além de advogados e parentes dos detentos, que lhe contaram o comportamento e a rotina dos presos mais famosos do Brasil - relatos esses que são a matéria-prima do livro.

A presença de políticos, empreiteiros, lobistas, doleiros e dirigentes de estatais no sistema prisional é um feito incomum dado nosso longo histórico de leniência não apenas com a corrupção, mas com os chamados crimes de colarinho branco em geral. Não é à toa que menos de 1% da população carcerária brasileira tem curso superior.

As prisões brasileiras são uma amostra, em cores ainda mais sombrias, da imensa desigualdade social brasileira, e o livro-reportagem de Wálter Nunes mostra como esse sistema gera privilégios para os mais ricos e poderosos até mesmo na cadeia.

É difícil disfarçar nosso sadismo quando imaginamos os responsáveis por desvios bilionários dos cofres públicos comendo arroz, macarrão e feijão na marmita fria, ou ao pensarmos em seus familiares sendo submetidos à mesma revista íntima degradante a que milhares de parentes dos presos “comuns” são obrigados a enfrentar nos dias de visitas. Não é fácil exercer a empatia mesmo diante dos relatos de crises de choro e depressão quando nos lembramos que aqueles mesmos indivíduos distribuíam ou recebiam malas de dinheiro e transferiam milhões de reais desviados para paraísos fiscais.

O fato de figurões da República estarem sob a responsabilidade da Polícia Federal e do sistema penitenciário paranaense, porém, lhes conferiu uma série de benesses que são negadas aos detentos normais. Por medo de se tornarem alvo de facções criminosas ou rebeliões, os presos da Lava-Jato ficavam em geral apartados em galerias exclusivas, o que por si só lhes protegia das condições medievais em que são confinados os demais criminosos no país. É óbvio que não estou aqui a defender tratamentos desumanos para quem descumpre a lei; pelo contrário, um sistema prisional indigno só degenera ainda mais os condenados no seu retorno à sociedade.

Mas, a partir do descrito em “A Elite na Cadeia”, a deferência com que foram tratados corruptores e corruptos - e o que é pior, os privilégios que foram adquirindo com o passar do tempo - revoltam o cidadão comum.

De acordo com o relato de Wálter Nunes, progressivamente os detentos da Lava-Jato foram conquistando pequenas regalias em geral negadas aos presos comuns. Um exército de advogados muito bem pagos tratou de obter junto ao então juiz Sergio Moro condições que, apesar de estarem previstas na Lei de Execuções Penais, dificilmente são concedidas a quem não dispõe dessa assessoria, como atendimento médico, dieta especial e até podóloga. Conforme conquistavam a confiança e a intimidade de agentes penitenciários e diretores da prisão, os lava-jatos passaram a ter acesso a objetos normalmente negados, de jornais e revistas a barras de chocolate, passando por aparelhos de ginástica e luminárias.

É curioso notar como, dentro da prisão, alguns lava-jatos desempenhavam os mesmos papéis exercidos em liberdade. Fernando Baiano e Adir Assad, por exemplo, se encarregavam de levar aos responsáveis pela sua custódia os pleitos dos demais presos, tentando convencê-los da necessidade do seu atendimento, tal qual faziam na sua atividade de lobistas. Em algumas situações os empreiteiros levaram a cabo verdadeiras parcerias público-privadas com a direção da prisão, custeando o conserto das caldeiras do aquecimento de água ou a reforma do sistema de captação do sinal de TV aberta.

O livro de Wálter Nunes ainda traz a suspeita, transmitida ao autor por várias de suas fontes, de que regalias também foram prometidas e concedidas como estímulo à celebração de acordos de delação premiada. A convivência entre delatores e delatados, como Alberto Youssef e Nelma Kodama, também teria sido determinante para aumentar o número de interessados em negociar com o Ministério Público e a Polícia Federal.

Ao final da leitura de “A Elite na Cadeia” fica-se com a sensação de que, para os poderosos pegos pela Lava-Jato, o crime compensou. Na ânsia de aprofundar as investigações, o recurso de conceder benefícios em troca de informações delatadas parece ter ido longe demais. Hoje, a maior parte dos personagens do livro de Wálter Nunes já se encontra em casa, beneficiados pela colaboração premiada ou pela decisão do Supremo contra a prisão em segunda instância. Pelo montante de recursos desviados e a degeneração da República, corruptos e corruptores ficaram muito pouco tempo na cadeia - e mesmo durante esse período, a rotina dos lava-jatos descrita no livro mais parece um misto de spa, retiro espiritual e colônia de férias.

Graças à Lava-Jato, Sergio Moro chegou a ministro da Justiça e hoje é o responsável pelas investigações da Polícia Federal e pela execução das penas no sistema prisional. Seria bom se, perante a bancada do “Roda Viva” de hoje, ele expusesse um plano concreto para fazer do cumprimento da pena um real incentivo para evitar que criminosos voltem a delinquir e outros não sigam seu caminho.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Bruno Carazza: Agenda complexa em ano eleitoral

Desafios nacionais não podem ser relevados por 2020

O que esperar de 2020? As festas de fim de ano passaram e, com elas, renovamos nossas reflexões sobre a vida que levamos e os sonhos que acalentamos. Na mitologia romana, o deus Jano, com as suas duas caras (uma olhando para trás e a outra para a frente), controla a transição entre o passado e o futuro. Seu mês, janeiro, descortina um novíssimo período de 365 dias para tentarmos fazer diferente e melhor - e olha que em 2020 teremos uma oportunidade a mais, já que o ano é bissexto.

Do ponto de vista das relações entre economia e política, 2019 deixou na memória a surpreendente aprovação da reforma da Previdência, medida acalentada desde o governo Temer, mas que retomou a tração a partir do alinhamento de visões da equipe econômica de Paulo Guedes, do centro parlamentar comandado por Rodrigo Maia e, sempre é importante destacar, de uma sociedade que parece cada vez mais madura para encarar difíceis escolhas econômicas. Infelizmente Bolsonaro deu-se por satisfeito com essa vitória e, em vez de tentar colher o máximo possível de lucros no primeiro ano de governo, quando seu capital político estava no topo, determinou ao Ministério da Economia que contivesse seu ímpeto por mudanças.

Mas, ao adentrarmos janeiro, é hora de passarmos das retrospectivas para as projeções quanto ao que virá. Tudo o mais constante, e caso o mundo não descarrilhe num conflito global de larga escala, uma de nossas poucas certezas é que teremos eleições municipais no Brasil.

Tradicionalmente isso significa um ano legislativo menos produtivo, com mais Brasil e menos Brasília na agenda dos parlamentares, já que a maioria deles encara essas disputas locais como a oportunidade de enraizamento de alianças que poderão garantir votos em 2022. Os problemas do país, contudo, são tão graves e em tantas áreas distintas, que o menor número de sessões no Congresso e a baixa propensão de deputados e senadores encararem pautas impopulares não pode servir de desculpa para a interrupção de uma agenda de mudanças.

Seria muito importante para o país se o Congresso encaminhasse a aprovação definitiva de dois projetos que avançaram em 2019: a extensão das novas regras previdenciárias para Estados e municípios e o novo marco legal do saneamento básico. De um lado, a chamada PEC paralela da Previdência pode enfrentar a resistência de parlamentares receosos da reação da opinião em suas bases, mas como alguns governadores e prefeitos têm demonstrado, a conscientização do eleitorado quanto à inevitabilidade dos ajustes é um sinal de que vale a pena um esforço adicional para virarmos essa página de modo definitivo, pelo menos no médio prazo.

Quanto ao novo marco do saneamento, trata-se de uma nova estratégia para atacar uma das piores chagas da desigualdade brasileira. O acesso diferenciado à água tratada e a um sistema decente de coleta de esgotos é causa e consequência de um conjunto de políticas públicas que favorece regiões e grupos de indivíduos em detrimento de outros, criando privilégios que repercutem do nível nacional até bairros e ruas de uma mesma cidade. Estimular a entrada de investimentos privados para o saneamento básico por si só não eliminará um problema cultivado ao longo de séculos - ainda será necessário bastante esforço para conceber projetos, editais de licitação e regulação de serviços -, mas ampliará o leque de opções para reduzir nosso atraso nessa área, que impõe um pesado ônus na qualidade de vida de dezenas de milhões de brasileiros mais pobres.

Do ponto de vista da agenda econômica, as peculiaridades do ano legislativo colocam diante do governo o ônus de escolher as brigas que ele vai querer comprar em 2020. Para começar, já se encontram no Congresso os três projetos que constituem a proposta de reforma fiscal de Paulo Guedes, apelidada de novo pacto federativo. Há meses o governo também anuncia (e sistematicamente posterga em seguida) a remessa de uma reforma administrativa, sistematizando melhor as centenas de carreiras de servidores federais, instituindo um novo sistema de gestão e avaliação de pessoal e reduzindo o diferencial salarial entre trabalhadores dos setores público e privado.

Para concluir a pauta de projetos, todos eles estratégicos para a construção de um ambiente econômico e de um Estado mais sustentáveis e eficientes, temos a reforma tributária. Com a intenção de corrigir parte das distorções criadas nas últimas décadas e que tornaram o nosso sistema de arrecadação de tributos um dos mais complexos e injustos do mundo, tramitam concomitantemente na Câmara e no Senado duas Propostas de Emenda à Constituição com filosofias bastante similares: a unificação de vários tributos que incidem sobre a produção e circulação de bens e serviços num único imposto sobre valor agregado, não cumulativo, com implantação gradual para permitir que setores e entes federativos possam se adaptar de modo mais suave às mudanças.

Embora as PECs tributárias em tramitação na Câmara e no Senado sejam muito próximas nas ideias gerais, mas bastante distintas na abrangência e no desenho de sua operacionalização, o governo fez bem em não tumultuar ainda mais o ambiente com o envio de uma terceira alternativa - principalmente se levarmos em conta os muitos e poderosos interesses que serão afetados por qualquer proposta que venha a ser aprovada. Isso não quer dizer, porém, que Paulo Guedes e sua equipe não acompanharão de perto o que se discutirá no Congresso, não apenas pelo seu potencial impacto fiscal como pelas ideias pré-concebidas que o ministro tem sobre as possibilidades de uso do sistema tributário para desonerar a produção e o emprego.

Como pode ser visto, governo e legisladores têm diante de si desafios nacionais que não podem ser relevados em função de interesses paroquiais visando as eleições de 2020 ou de 2022. Que Jano nos proteja em nossas escolhas no ano que se inicia.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Bruno Carazza: Sobrevivemos (?)

Aos trancos e barrancos, as instituições funcionaram em 2019

Adeus ano velho, feliz ano novo... À medida em que os acordes de “Fim de Ano”, a valsa composta pelo jornalista David Nasser e pelo “Rei da Voz” Francisco Alves, se aproximam, é hora de fazer um balanço do ano na política brasileira.

A eleição de Bolsonaro sobre 2019 lançou uma série de dúvidas: Estaria nossa democracia em risco? Nossas instituições estariam preparadas para resistir a um governo com forte inclinação autoritária? A polarização política seria radicalizada a ponto de forçar uma ruptura institucional?

Em 1978, o cientista político Juan Linz criou um checklist com quatro grupos de indicadores para atestar comportamentos autoritários de políticos que poderiam levar ao colapso de regimes democráticos - esses parâmetros constituem a base para o best-seller “Como as Democracias Morrem”, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, lançado em 2018.

Tomando por base os discursos, vídeos e postagens de Jair Bolsonaro nas redes sociais não era difícil enquadrá-lo como um forte candidato a tiranete seguindo a tabela de Linz. Não foram poucas as ocasiões em que o ex-capitão fez apologia à ditadura militar e questionou a legitimidade do processo eleitoral, lançando dúvidas sobre as urnas eletrônicas (condição nº 1 - “rejeição das regras democráticas do jogo, ou compromisso débil com elas”) e tratou seus adversários como criminosos (condição nº 2 - “negação da legitimidade dos oponentes políticos”).

Quanto à condição nº 3, o apoio à disseminação das armas e o elogio à brutalidade das forças policiais e até mesmo à ação de milícias eram sinais claros de seu posicionamento de “intolerância ou encorajamento à violência”. Por fim, a distribuição maciça de fake news e as frequentes ameaças à imprensa e a ONGs fechavam o ciclo (condição nº 4 - “propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia”). A eleição de Bolsonaro, portanto, teria sido o ápice de um processo que Levitsky e Ziblatt denominaram de “abdicação coletiva”, em que a sociedade elege um líder que flagrantemente põe em risco a democracia.

A disposição de Jair Bolsonaro ao confronto é marca de sua trajetória política, desde os tempos de suas insubordinações no Exército. Não seria de se esperar comportamento diverso uma vez investido no cargo mais alto da República. Já na primeira vez em que se dirigiu à população, no parlatório do Palácio do Planalto, Bolsonaro abriu sua fala anunciando que naquele momento “o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”.

Uma vez empossado, o presidente tratou de levar adiante várias de suas bandeiras ideológicas no que se refere ao uso de armas, meio-ambiente, cultura, participação social e liberdade de imprensa. Com dificuldades na articulação no Congresso, Bolsonaro frequentemente se valeu de medidas provisórias e decretos para tentar impor essa agenda - e acabou encontrando resistência nos partidos de oposição, no Supremo, no Congresso e também na opinião pública.

Desde a redemocratização nenhum presidente sofreu tantos questionamentos no STF quanto Bolsonaro. Apesar de débil no Congresso, a oposição manobrou bem os instrumentos jurídicos para questionar a constitucionalidade de atos normativos emanados do Palácio do Planalto. Ao longo de 2019, Bolsonaro respondeu a 58 ações diretas de inconstitucionalidade contra decretos, MPs e portarias - para efeito de comparação, Temer sofreu 14, Dilma duas e Lula cinco no primeiro ano de governo.

Algumas dessas ações já deram resultado, ainda que parcial, como na reversão liminar do decreto presidencial que reduziu a participação da sociedade civil em conselhos de políticas públicas. Em outros casos não diretamente relacionados a seus atos, o Supremo também impôs derrotas seja à visão de mundo bolsonarista (no caso do enquadramento da homofobia como crime de racismo), seja às práticas de seu núcleo mais próximo (na autorização do compartilhamento de informações financeiras entre os órgãos de controle).

A famosa “opinião pública”, expressa pela imprensa e cada vez mais pelas redes sociais, também estabeleceu limites a comportamentos autoritários do presidente, como na sua intenção de “comemorar” o golpe de 1964, na nomeação de figuras controversas para postos-chave em ministérios e na revogação do edital que excluiu a “Folha de S.Paulo” em licitação do Palácio do Planalto, entre tantos outros recuos.

No entanto, nenhuma instituição foi tão bem-sucedida na reação à vontade de Bolsonaro quanto o Congresso Nacional. Deputados e senadores bloquearam a aprovação de medidas provisórias motivadas pela intenção de enfraquecer financeiramente a imprensa e os sindicatos, votaram a favor da derrubada de decretos que enfraqueciam a transparência e flexibilizavam o porte de armas, demonstraram que teriam força para derrubar a indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos, aumentaram seus poderes no processo orçamentário e derrubaram dezenas de vetos presidenciais.

A atuação do STF e do Congresso ao barrar medidas de Bolsonaro não quer dizer que tudo o que saiu de ambos foi positivo para o país (tivemos importantes retrocessos na agenda contra a corrupção vindos das duas Casas, por exemplo). Também não podemos nos esquecer que tanto o parlamento quanto o Supremo contribuíram de forma significativa para agenda positiva que muito beneficiará o governo Bolsonaro no futuro próximo, como no caso das privatizações e da reforma da Previdência. A recuperação da economia, aliás, desponta como tábua de salvação para as pretensões eleitorais do presidente em 2022, embora sejam bastante preocupantes os estragos de sua inação nas áreas de educação, meio-ambiente e relações internacionais.

Sob as lentes distorcidas do retrovisor, as instituições brasileiras parecem ter desempenhado bem seu papel de conter os arroubos antidemocráticos de Bolsonaro em seu primeiro ano de governo. Resta saber até quando manterão essa disposição. Que venha 2020!

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”

Bruno Carazza: Sob pressão

Denúncias de corrupção podem desestabilizar governo

Contra todos os prognósticos, Bolsonaro apostou na polarização para chegar ao poder e se deu bem. Numa estratégia bem pensada, suas polêmicas foram reproduzidas em massa via posts, memes e vídeos disseminados pelo WhatsApp e outras redes sociais. Em tempos de Lava-Jato, Bolsonaro encarnou o espírito do combate à corrupção, do antipetismo e da aversão aos partidos e à classe política tradicional. Mais do que isso, o então candidato autoproclamou-se protetor da moral e dos bons costumes - seja lá o que isso for.

Logo ao receber de Michel Temer a faixa presidencial, em discurso no parlatório do Palácio do Planalto, Bolsonaro celebrava a vitória e já sinalizava que o clima de campanha iria continuar: “É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como o dia em que o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto“, foram as suas primeiras palavras dirigidas à sociedade.

Como efeito direto de sua tática de “nós contra eles”, Bolsonaro herdou um eleitorado dividido. Já em abril, 35% dos brasileiros consideravam seu governo ótimo ou bom, enquanto 27% atribuíam a ele uma nota de ruim/péssimo. Essa diferença (8%) era disparadamente a menor entre seus antecessores eleitos nas urnas: Collor (33%), FHC (29%), Lula (44%) e Dilma (51%).

Após um ano de governo, Bolsonaro já conseguiu a proeza de cair para o campo negativo, em que o grupo daqueles que abominam o seu governo (38% de ruim/péssimo) supera a turma que o adora (29% de ótimo/bom). Collor levou um pouco mais de tempo para chegar a esse ponto: com o seu plano econômico fazendo água e as denúncias de corrupção começando a pipocar, a rejeição superou a aprovação depois de 16 meses. FHC foi mais longe, mantendo-se no campo positivo durante todo o primeiro mandato, garantindo com folga sua reeleição. A partir de janeiro de 1999, porém, com a desvalorização do real, mergulhou nas profundezas da desaprovação e nunca mais voltou à tona.

As denúncias de corrupção fizeram a popularidade de Lula sangrar com a eclosão do mensalão. Entre setembro e dezembro de 2005 seu governo balançou, com índices de ruim/péssimo de 32%, contra ótimo/bom de 29%. Dilma, por sua vez, foi abatida pelos protestos de junho de 2013 (sua reprovação saiu de 7% para 31%) e pela Lava Jato e o processo de impeachment - quando chegou a 70% de ruim/péssimo.

As fortes evidências trazidas pelo relatório do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro, combinadas com as frágeis explicações do senador Flávio Bolsonaro para a evolução de suas finanças pessoais e seu relacionamento com assessores, poderão contaminar ainda mais a avaliação pessoal de Jair Bolsonaro no restante de seu governo. Como atesta nossa história recente, o apoio aos sucessivos presidentes é bastante sensível a denúncias de corrupção e ao mau desempenho econômico.

O descontrole do presidente ao ser questionado sobre a situação do filho evidencia o quanto o desenrolar das investigações pode ser danoso para um político que construiu sua imagem com palavras de ordem contra a corrupção e o mau uso de recursos públicos. Se as denúncias de funcionários fantasmas, rachadinhas e laranjas que pipocam desde a época da campanha não foram capazes de impedir sua eleição, podem ser fatais à medida em que mais fatos e dados forem sendo descobertos pelos órgãos de controle. Como atestam tantos escândalos de corrupção, “quando se puxa uma pena, vem uma galinha inteira”, já dizia o falecido ministro Teori Zavascki. E as informações trazidas pelo Ministério Público até o momento evidenciam um trabalho robusto de cruzamento de dados e informações financeiras difícil de ser rebatido.

Por fim, numa época em que celebramos a paz e os desejos de tempos melhores, merece repulsa o comportamento do presidente da República perante os repórteres que o indagavam sobre as investigações contra o seu filho e seu próprio relacionamento financeiro com Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A estratégia de polemizar, radicalizar e “lacrar” tem limites - ainda mais quando se é uma autoridade pública, sujeita a prestar contas de seus atos. O comportamento homofóbico e desrespeitoso do presidente da República não deve ser relativizado.

A esse respeito, acaba de sair a pesquisa “Democracies under Pressure” conduzida pela francesa Fundação pela Inovação Política e pelo americano Instituto Republicano Internacional em 42 países. Ao todo, foram entrevistadas 36.395 pessoas, sendo 1 mil delas no Brasil.

Por meio de um extenso questionário de 35 perguntas, mediu-se o pulso da sociedade sobre o estado da democracia ao redor do mundo.

O resultado da pesquisa em relação ao Brasil, em particular, é preocupante. Em relação à média internacional, consideramos que a democracia por aqui funciona mal (77%), estamos mais dispostos a abrir mão de nossa liberdade em favor de mais ordem (73%) e desconfiamos da maior parte das instituições democráticas, como o governo (93%), o Congresso (90%), o Judiciário (69%) e a imprensa (83%).

Mas se há uma coisa em que nós nos sobressaímos positivamente em relação aos demais países é a tolerância e o otimismo. Os brasileiros entrevistados se mostraram muito mais simpáticos a pessoas com posições diferentes das suas em relação à orientação sexual (85% x 77% da média dos 42 países), religião (90% contra 78%), opinião política (86% x 78%) e raça (96% contra 84%). E, apesar de todos os problemas e ameaças que enfrentamos, ainda esperamos que nosso futuro será melhor do que atualmente (36%, contra 20% da média internacional).

Em tempos de tanta agressividade e preconceito partindo de nossa autoridade máxima, esses números são um sopro de esperança em relação ao nosso futuro, com mais respeito, tolerância e inclusão. Feliz Natal a todos!

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.

Bruno Carazza: Happy New Years and Years

A onda é de direita, mas a maré pode virar

A vitória acachapante de Boris Johnson nas eleições britânicas reforçou as referências a “Years and Years”, a distópica coprodução da BBC com a HBO que retrata uma família britânica, os Lyons, em meio às reviravoltas políticas, econômicas e tecnológicas do mundo num futuro próximo - a primeira temporada se passa entre 2024 e 2029.

A conexão com nossa realidade atual se deve principalmente a Vivienne Rook (Emma Thompson), uma mulher de negócios sem papas na língua que, com um discurso radical nacionalista e contrário à política tradicional ascende de forma meteórica de deputada a primeira-ministra. Impossível não associar a carreira meteórica de Rook à onda que levou ao poder de Trump a Bolsonaro, passando pela vitória conservadora no Reino Unido na semana passada. Mas a força de “Years and Years” não está em captar essa mudança política e especular sobre seus efeitos futuros. O que mais me impressionou na série foi a mudança ocorrida nas pessoas.

Os Lyons podem ser vistos como a idealização da família inglesa contemporânea: bem-sucedidos profissionalmente, progressistas nos costumes (com seus relacionamentos homoafetivos e interraciais) e engajados politicamente com causas como a preservação ambiental, a inclusão de deficientes físicos e o acolhimento de refugiados políticos. Não por acaso, os Lyons eram eleitores tradicionais do partido trabalhista inglês. Mas à medida em que as circunstâncias políticas e econômicas vão mudando suas condições financeiras e as crises delas decorrentes vão chegando cada vez mais perto, suas convicções vão sendo revistas, uma a uma.

Entre 10 e 14 de junho, o podcast “The Daily”, do jornal New York Times, apresentou uma série de cinco episódios (“The Battle for Europe”) sobre a onda de nacionalismo que varre a Europa nos últimos anos, culminando com uma votação massiva nos partidos de direita nas últimas eleições para o Parlamento Europeu. Para entender as raízes dessa crise do liberalismo europeu, a chefe do escritório do jornal em Berlim, Katrin Bennhold, realizou uma viagem de dez dias pela França, Itália, Polônia e Alemanha, entrevistando pessoas comuns que decidiram se envolver com a política de diferentes formas.

Manifestantes de coletes amarelos no norte da França, uma jovem da Toscana que se tornou a primeira prefeita do movimento A Liga na Itália, além do caso da mulher de um político que foi assassinado depois de participar de uma parada LGBT e decidiu enfrentar os partidos de direita na Polônia - por meio de um mosaico de visões sobre as crises na Europa, o programa discute as causas da falência do modelo político europeu.

Com a mesma temática, um dos livros mais importantes do ano foi “O Povo contra a Democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la”, do professor Yascha Mounk, professor da Universidade Johns Hopkins, nos EUA. Impressionado com o crescimento do radicalismo de direita na Alemanha, sua terra natal, Mounk apresenta, numa linguagem muito clara, como a perda de ilusões quanto ao futuro e o sentimento de desamparo diante do sistema político têm colocado a democracia liberal em risco no mundo todo.

O esfacelamento da estabilidade financeira e até mesmo emocional dos Lyons na distopia de “Years and Years” casa-se perfeitamente com os relatos reais dos entrevistados do podcast do New York Times sobre sua descrença na política, seus medos quanto à invasão de imigrantes e a queda do seu padrão de vida em relação a seus pais e avós. Na visão de Yascha Mounk, esse caldo que mistura estagnação econômica, crise de identidade nacional e manipulação da opinião pública por tecnologias cada vez mais intrusivas contribuem para a ascensão de políticos e movimentos populistas que pregam uma democracia sem direitos, ou uma nova era de direitos sem democracia.

Sem dar spoilers sobre os desfechos da série, do podcast e do livro, fica claro que o sistema político atual, com seus partidos e políticos preocupados apenas com o jogo do poder, não estão sabendo ouvir a mensagem dada pelos eleitores nas urnas. Vale para a Europa, para os EUA, e também para o Brasil. E não se trata aqui de uma mera questão entre direita e esquerda.

Nenhum político brasileiro foi tão eficaz em captar a mensagem das ruas desde junho de 2013 do que Bolsonaro. A população questionava os partidos e os políticos num grito de “não me representa”, então o deputado de baixo clero com quase 30 anos de mandato se travestiu de outsider “não político”. Enquanto as relações pessoais passaram a ser mediadas pelas redes sociais, foi lá que o ex-capitão concentrou seus esforços de comunicação direta para conquistar eleitores. Havia uma crise de confiança nas instituições, com as entranhas do funcionamento do sistema político sendo expostas pela Lava Jato? Bolsonaro soube como ninguém se apropriar do discurso anticorrupção, e ainda construiu uma campanha barata.

Mas há uma dimensão dos protestos de 2013 que não foi incorporada na estratégia eleitoral de Bolsonaro e que tampouco tem recebido ênfase no seu governo: a dimensão social, da redução das desigualdades e do oferecimento de melhores serviços públicos, principalmente em saúde e educação (“Queremos escolas e hospitais padrão Fifa”, diziam os cartazes). As poucas medidas concretas apresentadas nesses dois ministérios, a ideologização das políticas públicas (principalmente na gestão Weintraub) e a proposta de canibalização de recursos orçamentários entre essas áreas elaborada por Paulo Guedes já colocaram no radar do governo a possibilidade de que a onda de protestos que chacoalha diversos países, inclusive em nossos vizinhos da América Latina, acabe desaguando por aqui em 2020.

Numa sociedade cada vez mais conectada e dispensando intermediários, engana-se quem acredita que basta o discurso populista de direita. No Reino Unido, nos EUA ou no Brasil, o eleitor mudou de lado porque o Estado deixou de lhe oferecer estabilidade e boas perspectivas quanto ao futuro. Se essas demandas não forem atendidas no curto prazo, a maré vai virar novamente. E assim continuará, por anos e anos.

*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.