América Latina

Caetano Araújo: Ecos da Guatemala

Depois das manifestações massivas no Chile e no Peru, chegou a vez da Guatemala. Milhares de manifestantes saem às ruas do país, num roteiro semelhante aos eventos de 2015, que terminaram com a queda e posterior prisão do então presidente do país. O movimento tem bandeiras claras: combate à corrupção e alocação eficiente dos recursos públicos. O estopim da crise foi a proposta de orçamento, que embute aumento expressivo da dívida pública, em benefício de alguns setores empresariais, com a redução concomitante dos recursos destinados à saúde e à educação. A renúncia do presidente já é discutida abertamente, até nos círculos governistas.

Nas diferentes capitais da América Latina sucedem-se manifestações intermitentes de insatisfação política. Na verdade, todos esses eventos são as manifestações visíveis do mesmo terremoto que opera nas profundezas do subcontinente. Para pensar esse terremoto, podemos usar, a título de hipótese, a expressão “paradoxo da educação mínima”, em analogia com as armadilhas da situação de “renda média”, que anima o debate econômico.

A descrição do paradoxo é simples. Em situações de legalidade democrática e relativa estabilidade econômica, com acesso à informação em tempo real, um pequeno crescimento nos níveis de escolaridade dissemina na população, simultaneamente, a consciência de suas carências e da responsabilidade do Estado pela sua superação. A agenda política que daí resulta tem duas caras: eficiência dos serviços públicos e, para chegar a tanto, aperfeiçoamento das instituições. Na linguagem comum, reforma política e reforma democrática do Estado.

No Brasil, a sequência temporal entre progresso educacional e nova agenda foi clara. A universalização do ensino fundamental entre nós data de fins do século XX e a primeira geração que sofreu o seu impacto foi protagonista das manifestações de 2013. O processo constituinte, em debate no Peru, está acordado no Chile. Na Guatemala, teremos que aguardar os desdobramentos do processo para ter alguma clareza a respeito de seu desfecho provisório.

Não é a primeira vez que países da América Latina partilham o mesmo conjunto de tarefas e desafios históricos. Em anos não muito distantes, a tarefa de pôr fim às ditaduras e reiniciar a ordem democrática foi enfrentada com sucesso, seguida, quase de imediato, pela conquista de algum patamar de estabilidade econômica. Nesses momentos, em consonância com as especificidades históricas de cada país, foram constituídos operadores políticos à altura das demandas da conjuntura.

Hoje, em contraste, as demandas estão claras, para população e para os atores da política, mas o ritmo da política é mais acelerado e os operadores competentes demoram mais a aparecer.

*Sociólogo, diretor da Fundação Astrojildo Pereira

O Estado de S. Paulo: Líderes da América Latina alertam para riscos à democracia na região

Em carta, fundações ligadas a ex-presidentes pedem atenção com adiamento de eleições e medidas emergenciais

Paula Reverbel, O Estado de S.Paulo

Ex-presidentes e líderes políticos da América Latina lançam nesta terça-feira, 15, carta para alertar para os riscos que a crise do coronavírus traz às democracias da região.

O documento é assinado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, a Fundação para a Democracia e Desenvolvimento (Fundación Democracia y Desarrollo, instituição chilena criada, em 2006, no final do mandato presidencial do social-democrata Ricardo Lagos) e o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral – organização intergovernamental com sede em Estocolmo, na Suécia, e que possui 33 países membros, incluindo Brasil.

Com o título “Cuidemos da democracia para que ela não seja vítima da pandemia”, o texto defende que é necessário garantir que as medidas emergências adotadas pelos governos para tentar diminuir o efeito da crise mundial não sirvam “como um cheque em branco” aos interessados em enfraquecer controles, prestação de contas e medidas anticorrupção. A carta ainda prega que organizações de Estado e da sociedade civil devem garantir mecanismos de controle nos países que se viram obrigados a adiar eleições. O texto, no entanto, não cita nações específicas.

No Brasil, a votação foi transferida de outubro para novembro, após aprovação do Congresso. Outros dez países da América Latina e do Caribe – Bolívia, Chile, República Dominicana, Colômbia, Guiana Francesa, Peru, México, Paraguai, Argentina e Uruguai – também adiaram eleições como medida de combate à disseminação do coronavírus. O monitoramento consta no site do próprio Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral.

“Se a pandemia obriga a postergar determinadas eleições – como vem ocorrendo em vários países – estas decisões deverão ser feitas por razões estritamente sanitárias e estar embasadas em um amplo consenso político-social. Nesse contexto, as organizações tanto do Estado como da sociedade civil devem propiciar os mecanismos de controle social das transferências e dos subsídios estatais para evitar que eles gerem pressões clientelísticas durante os futuros processos eleitorais”, afirma a carta.

Autoritarismo

A mensagem ainda alerta para a concentração de poder em governos federais, e prega que eventual uso excepcional das Forças Armadas seja feito com responsabilidade. “Os poderes executivos devem fazer uso responsável destas medidas de exceção para evitar violações dos direitos humanos e restrições arbitrárias à liberdade”, diz o texto.

As instituições ainda defenderam que a desigualdade, pobreza e informalidade, além de serem obstáculos ao desenvolvimento, são também “solo fértil” para a disseminação de ideias populistas e autoritárias. “Os tempos que estão por vir, com uma crise econômica maior do que todas já vividas desde o século passado, nos apresentam uma tarefa árdua: aproveitá-la como uma oportunidade para redefinir o horizonte do possível”.

O texto salienta que, antes mesmo da crise da covid-19, a democracia e os governos já enfrentavam outros desafios, como a disseminação de notícias falsas e as mudanças climáticas: “a cidadania exigindo melhor qualidade de vida e de serviços públicos; as mulheres demandando, com razão, igualdade e respeito; as mudanças climáticas clamando por real consciência ecológica; e a expansão da internet universalizando o debate político e social, mas também disseminando fake news e discursos de ódio”, afirmam as instituições.

Leia a íntegra da carta:

CUIDEMOS DA DEMOCRACIA PARA QUE ELA NÃO SEJA VÍTIMA DA PANDEMIA

"Estamos vivendo um momento de inflexão no futuro do mundo e de nossa região que gera ameaças e oportunidades. Por isso alçamos nossa voz para fazer um chamado: diante da pandemia da Covid-19, vamos cuidar do presente e do futuro da democracia. Existem riscos latentes e, se não pensarmos e atuarmos rapidamente, eles podem produzir uma grave deterioração democrática. Hoje, mais do que nunca, a América Latina requer uma democracia resiliente e de qualidade, sustentada por uma política e uma liderança com visão de futuro, capaz de superar os déficits de representação e eficácia que vêm minando o apoio à democracia na região.

Na raiz das fraquezas das sociedades latino-americanas, estão as várias dimensões das desigualdades sociais e os altos níveis de pobreza. Apesar dos avanços registrados nos últimos 30 anos, estes continuam a ser assuntos pendentes. A pandemia os evidenciou e intensificou, aumentando o risco de a região sofrer outra década perdida em termos económicos e sociais. A crise representa um sinal de alerta: ela demanda medidas para superar os níveis atuais de desigualdade, pobreza e informalidade, que não são apenas os principais obstáculos ao desenvolvimento, mas também solo fértil para as “soluções” populistas e/ou autoritárias. São fatores que alimentam também o crime organizado, uma ameaça real e crescente que deve ser combatida com os instrumentos legais do Estado democrático de direito.

Um denominador comum diante da crise gerada pelo novo coronavírus é o aumento da responsabilidade e também das atribuições do Poder Executivo. No exercício desses poderes, muitos países da região decretaram leis emergenciais para combater a pandemia. Os poderes executivos devem fazer uso responsável destas medidas de exceção para evitar violações dos direitos humanos e restrições arbitrárias à liberdade. O mesmo se aplica ao uso excepcional das Forças Armadas durante este período, as quais devem contribuir com profissionalismo e sem se envolver em tarefas de manutenção da segurança pública.

É fundamental não romper o equilíbrio entre os poderes. O Poder Legislativo – com representação efetiva das aspirações sociais – e o Poder Executivo – com capacidade de aplicar as leis com independência – devem continuar a exercer suas funções e garantir os equilíbrios dinâmicos institucionais de um Estado democrático. A emergência não deve ser vista como um cheque em branco para enfraquecer os controles e a prestação de contas, nem solapar a luta contra a corrupção. Muito pelo contrário.

Se a pandemia obriga a postergar determinadas eleições – como vem ocorrendo em vários países – estas decisões deverão ser feitas por razões estritamente sanitárias e estar embasadas em um amplo consenso político-social. Nesse contexto, as organizações tanto do Estado como da sociedade civil devem propiciar os mecanismos de controle social das transferências e dos subsídios estatais para evitar que eles gerem pressões clientelísticas durante os futuros processos eleitorais.

Tudo isto acontece em tempos em que diversos paradigmas estão perdendo sua vigência. A democracia já enfrentava uma situação social turbulenta e uma governabilidade complexa: a cidadania exigindo melhor qualidade de vida e de serviços públicos; as mulheres demandando, com razão, igualdade e respeito; as mudanças climáticas clamando por real consciência ecológica; e a expansão da internet universalizando o debate político e social, mas também disseminando fake news e discursos de ódio.

O futuro político da região será marcado pela nova prática de comunicação. Nesse novo ambiente, será ainda mais essencial melhorar a qualidade da formação cidadã, tanto na recepção quanto na divulgação de mensagens. Será igualmente necessário evitar que o crescente fluxo de dados disponíveis para o Estado para enfrentar a emergência sanitária seja utilizado pelos governos como um instrumento de controle e autoritarismo.

O papel do que é público, porque comum a todos, será fortalecido. Para que esta aspiração possa se concretizar, é preciso fortalecer as capacidades fiscais do Estado. É necessário um Estado que, além de solvente, seja efetivo na redistribuição de renda e oportunidades. Um Estado capaz de atuar com sentido estratégico, que não seja presa fácil do curto prazo e dos interesses corporativos.

Existem economias de mercado, mas não existem sociedades de mercado. A proteção social não é inimiga da liberdade econômica. A legitimidade de uma economia de mercado requer uma oferta robusta de serviços públicos de qualidade, como foi dramaticamente demonstrado pela pandemia.

O papel da política pode sair fortalecido. Está na hora de repensar o valor da política e da democracia para o futuro e de revisar nossas concepções e práticas de governo para atualizá-las e dotá-las de novas ferramentas que permitam governar, de forma democrática e eficaz, as sociedades complexas do século 21. A democracia representativa pode e deve ser aprimorada, começando pelos partidos, mas não substituída.

Está na hora também de reconstruir espaços e mecanismos de coordenação e cooperação entre os países latino-americanos, ao menos para fortalecer a capacidade regional de resolver seus conflitos e não importar as crescentes tensões globais.

Os tempos que estão por vir, com uma crise econômica maior do que todas já vividas desde o século passado, nos apresentam uma tarefa árdua: aproveitá-la como uma oportunidade para redefinir o horizonte do possível.

Este é o chamado que fazemos, pensar, propor e criar ideias e estimular ações para uma agenda incontornável: não apenas evitar que a democracia seja vítima da pandemia, mas também avançar em direção a uma democracia de nova geração. Porque governar para a democracia é entender como esta deve evoluir à medida que a cidadania cresce com ela. Por isso, não há tempo a perder."

El País: América Latina viverá a recessão 'mais abrupta da história', alerta Cepal

Comissão da ONU alerta que não haverá reativação da economia sem controle do coronavírus e propõe renda básica emergencial como uma das soluções para construir um Estado de bem-estar na região

A reativação econômica da América Latina terá que esperar. Um novo relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) adverte que, se a curva de contágios da covid-19 não for achatada o quanto antes, as consequências serão devastadoras. A região registra 4,5 milhões de casos positivos da doença e quase 190.000 mortes, além de problemas como a taxa de informalidade trabalhista superior a 50%, desemprego, pobreza, desigualdade e sistemas de saúde frágeis. Em um cenário semelhante, qualquer hipótese de recuperação é especulativa. “No plano social e econômico, a pandemia desatou uma inédita crise econômica e social e, se não forem tomadas medidas urgentes, poderia se transformar em uma crise alimentar e humanitária”, adverte o documento, apresentado pela comissão nesta quinta-feira na sua sede, em Santiago, através de videoconferência.

O panorama econômico descrito pela Cepal e pela OPAS para a América Latina é desolador. A recessão provocada pela pandemia “é a mais abrupta da história”, com uma queda média superior a 9% nos PIBs nacionais em 2020. Os demais indicadores acompanharão o desmoronamento: o desemprego chegará a 13,5%, a pobreza subirá sete pontos, indo a 37,3%, e a desigualdade se agravará ainda mais, com uma alta de 4,9 pontos no índice de Gini. “Os altos graus de desigualdade acompanhados de elevados níveis pobreza, informalidade, desproteção social e limitado acesso à saúde oportuna e de qualidade explicam os altos custos sociais que a pandemia está tendo na região”, diz o relatório.

As fragilidades estruturais golpeiam com mais força os mais pobres, que não podem destinar recursos próprios a custear gastos extraordinários em saúde, ao mesmo tempo em que sua renda se ressente da paralisia econômica. A Cepal calcula que 95 milhões de pessoas devem pagar gastos de saúde do seu próprio bolso, e que pelo menos 12 milhões ficarão ainda mais pobres devido a estes desembolsos. A urgência deve deixar claras as prioridades. A secretária-executiva da Cepal, Alicia Bárcena, adverte que “não há dilema entre saúde ou economia, porque o primeiro é a saúde”.

A pandemia expôs a fragilidade dos sistemas públicos de saúde, resultado de anos de baixo investimento: 4% do PIB, contra 6% recomendados pela OMS. “A covid-19 evidenciou fragilidades dos sistemas de saúde da América Latina. São sistemas de saúde segmentados e fragmentados”, diz Bárcena. A situação é tão grave que a diretora da OPAS, Carissa Etienne, diz que a região pode “perder em alguns meses vários anos de avanços no âmbito da saúde”. “Enfrentamos um desafio sem precedentes. É necessário criar condições econômicas e sanitárias para que não deixemos ninguém para trás”, diz.

A Cepal ensaia modelos de solução, baseados no apoio público aos setores mais vulneráveis. “Precisamos mudar nosso modelo de desenvolvimento, nosso paradigma, torná-lo mais sustentável e habitável”, diz Bárcena. “O grande desafio”, acrescenta, “é que haja um novo pacto para construir um Estado de bem-estar com políticas sociais de ampla cobertura. Por exemplo, as mulheres que estão a cargo dos cuidados deveriam receber uma renda básica, porque o que estão fazendo é um serviço à sociedade”. Entre as políticas de Estado necessárias para rebater os efeitos dela crise, a Cepal propõe uma renda básica emergencial, um bônus contra a fome e planos de proteção do setor produtivo, além da consolidação de sistemas universais de proteção social e a adoção de políticas fiscais progressivas.

Míriam Leitão: América Latina no túnel do tempo

Conflitos e instabilidades na América Latina confirmam estereótipo de uma região de quarteladas, rupturas e quebras de contratos

O tumultuado voo de Evo Morales até a Cidade do México mostra a dimensão da crise da América do Sul, uma região polarizada em que os governantes têm dificuldades de entender até a natureza do direito de asilo. O avião foi superando, com dificuldades, as proibições de sobrevoo de territórios de países vizinhos. O Brasil poderia em outra situação participar da negociação não só para a viagem de Evo, como estimular esforços da Bolívia para uma saída constitucional. A diplomacia brasileira já solucionou conflitos na região, sendo o polo da moderação. Mas isso foi há muito tempo. Entrou por uma linha ideológica nos governos do PT e agora foi para a linha oposta, e ainda mais radicalizada.

O momento em que o futuro presidente da Argentina, Alberto Fernández, negociou com o presidente Mario Abdo Benítez, do Paraguai, para que o avião que trazia Evo pudesse pousar em Assunção mostra bem a falência da diplomacia brasileira. Até pelos seus padrões, que é de identidade ideológica, o Brasil poderia ter sido o interlocutor de Mario Abdo. Mas o Brasil abriu mão de qualquer liderança na região. Tudo o que se sabe é que o chanceler brasileiro recebeu, tempos atrás, Luis Fernando Camacho, exatamente quem tem demonstrado o maior desprezo pelo ritual democrático e sequer tem mandato. Camacho defende que uma junta assuma, enquanto Carlos Mesa, candidato que estava em segundo lugar, prefere que se encontre um caminho constitucional. Ontem, depois de mais um dia de impasse, e em uma sessão sem quórum, a senadora Jeanine Áñez se autoproclamou presidente do Senado e, portanto, presidente interina da República. Precisa conquistar legitimidade.

A discussão sobre se é ou não golpe é ociosa. Se os chefes militares se reúnem em frente à televisão para pedir a renúncia de um presidente, evidentemente não é uma saída espontânea. Com a força de suas armas não podem ser contestados. Evo renunciou, mas não o fez por sua própria vontade. Por outro lado, Evo Morales já havia perdido parte dos aliados. Apesar de tudo, ainda existe a possibilidade de uma saída constitucional na Bolívia.

Evo Morales conduziu um governo bem-sucedido, com inegáveis avanços econômicos e sociais. Foi o primeiro presidente indígena, depois de todos os anteriores de origem europeia. Fez um forte programa de inclusão. O país cresceu de forma expressiva e reduziu a pobreza. Teria passado à história por seus bons indicadores e boas políticas, não fosse o erro do continuísmo. Se o terceiro mandato já foi conseguido por uma manobra, ao tentar o quarto mandato ele estava flagrantemente desrespeitando a Constituição, escrita em seu governo, e desobedecendo o resultado do referendo de 2016. Todo mundo viu o que o continuísmo chavista fez na Venezuela. Por isso, tanta gente da região tem medo dos projetos continuístas à esquerda ou à direita. Por outro lado, o tipo de liderança carismática e centralizadora de Evo não costuma fazer herdeiros. Esse foi seu erro principal. Em vez de continuar de forma personalista, poderia ter garantido a sobrevivência do projeto formando lideranças robustas no Movimento ao Socialismo (MAS).

A série de conflitos e instabilidades na América Latina confirma o estereótipo de uma região de quarteladas, rupturas e quebras de contratos. Isso espanta investidores. O Brasil não ajuda, porque apesar de ser um país gigante do ponto de vista territorial, decidiu apequenar a sua diplomacia. E, mesmo sendo uma democracia, tem um presidente que tem um discurso autoritário.

Problemas, interesses comuns e complementariedades deveriam aproximar os países da região, mas eles vivem em disputas sem sentido. De todas, a pior delas é a que agora divide países entre governantes de esquerda e de direita. O povo foi para as ruas da Bolívia contra Evo, como está nas ruas do Chile contra Sebastián Piñera. O grande dilema que todos os países enfrentam é como manter as instituições democráticas, reduzir as desigualdades e ter crescimento sustentado e sustentável. Evo Morales chegou ao exílio no México sugerindo que caiu por ser contra o imperialismo. Aqui no Brasil, Bolsonaro diz que luta contra o comunismo. Enquanto líderes de campos opostos brigam contra fantasmas, como se estivessem presos do túnel do tempo, os problemas reais e atuais se agravam.

Mario Vargas Llosa: O enigma chileno

Diferente das outras revoluções ao redor do mundo, no Chile, a falha está na falta de igualdade de oportunidades e mobilidade social

Em meio a esta catastrófica quinzena para a América Latina – derrota de Mauricio Macri e retorno do peronismo com Cristina Kirchner, na Argentina, fraude escandalosa nas eleições bolivianas que permitirá ao demagogo Evo Morales eternizar-se no poder e agitações revolucionárias dos indígenas no Equador – há um fato misterioso e surpreendente que me recuso a relacionar aos antes mencionados: a violenta explosão social no Chile contra o aumento das passagens de metrô, com saques e depredações, 20 mortos, milhares de presos e, por fim, manifestação de um milhão de pessoas nas ruas contra o governo de Sebastián Piñera.

Por que misterioso e surpreendente? Por uma razão muito objetiva: o Chile é o único país latino-americano que travou uma batalha eficaz contra o subdesenvolvimento e cresceu de maneira admirável nos últimos anos. Embora eu saiba que os relatórios internacionais não comovem ninguém, lembremos que a renda per capita chilena é de US$ 15 mil anuais (e o poder de compra é de US$ 23 mil, de acordo com organizações como o Banco Mundial).

O Chile acabou com a pobreza extrema, e em nenhuma outra nação latino-americana tantos setores populares passaram a fazer parte da classe média. O país desfruta de pleno emprego e de investimentos estrangeiros e o notável desenvolvimento de seu empresariado fez com que seu padrão de vida aumentasse rapidamente, deixando o restante do continente para trás.

No ano passado, viajei pelo interior chileno e fiquei impressionado ao ver o progresso que se manifestava por toda parte: os povoados esquecidos de 30 anos atrás são hoje cidades prósperas e modernas, com qualidade de vida muito alta, frente aos padrões do terceiro mundo.

É por isso que o Chile quase deixou de ser um país subdesenvolvido: está muito mais próximo do primeiro mundo que do terceiro. Isso não se deve à feroz ditadura do general Augusto Pinochet. Deve-se ao resultado do referendo de 31 anos atrás, com o qual o povo chileno pôs fim à ditadura (e no qual, aliás, Piñera fez campanha contra Pinochet), e ao consenso entre esquerda e direita em manter a política econômica que trouxe um progresso gigantesco para o país.

Em 29 anos de democracia, a direita governou apenas cinco e a esquerda – quer dizer, a Concertación – 24 anos. Não seria impróprio afirmar, portanto, que a esquerda contribuiu mais do que ninguém para essa política – de defesa da propriedade e das empresas privadas, de incentivo aos investimentos estrangeiros, de integração do país aos mercados mundiais e, é claro, de eleições livres e liberdade de expressão – que propiciou o extraordinário desenvolvimento do país. Um progresso de verdade, não apenas econômico, mas também político e social.

Como explicar o que aconteceu? Para tanto, precisamos dissociar os últimos acontecimentos chilenos da revolta camponesa equatoriana e dos distúrbios bolivianos ocasionados pela fraude eleitoral. A que comparar a explosão chilena, então? Ao movimento dos coletes amarelos na França e ao mal-estar generalizado na Europa, os quais denunciam que a globalização aumentou as diferenças entre pobres e ricos de maneira vertiginosa e exigem uma ação estatal para detê-la.

É uma mobilização de classe média, como a que agita grande parte da Europa e tem pouco ou nada a ver com as explosões latino-americanas daqueles que se sentem excluídos do sistema. No Chile, ninguém está excluído do sistema, embora a disparidade entre quem já tem e quem está começando a ter alguma coisa seja grande, é claro. Mas essa distância se reduziu bastante nos últimos anos.

Falhas

O que falhou, então? Creio que foi um aspecto fundamental do desenvolvimento democrático liberal: a igualdade de oportunidades, a mobilidade social. Estas últimas existem no Chile, mas não de maneira tão eficaz a ponto de reduzir a impaciência, perfeitamente compreensível, daqueles que se tornaram parte da classe média e aspiram progredir cada vez mais graças a seus esforços.

Ainda não existe uma educação pública de primeiro nível, nem uma saúde que consiga competir com a privada, nem aposentadorias que cresçam no ritmo dos padrões de vida. Não é um problema chileno, é algo que o Chile compartilha com os países mais avançados do mundo livre.

A sociedade aceita diferenças econômicas, diferentes níveis de vida, somente quando todos têm a sensação de que o sistema, justamente por ser aberto, permite que cada geração tenha um notável progresso individual e familiar, ou seja, que o sucesso – ou o fracasso – esteja no destino de todos. E que isso se deva ao esforço e à contribuição da sociedade como um todo, não ao privilégio de uma pequena minoria.

Esta é, provavelmente, a questão não resolvida do progresso chileno, como argumentou, em um ensaio muito inteligente, o colombiano Carlos Granés, de cujas opiniões compartilho, em grande medida.

Nesta crise, a obrigação do governo chileno não é, portanto, recuar em suas políticas econômicas, como pedem alguns loucos que querem que o Chile retroceda até se tornar uma segunda Venezuela, mas completá-las e fortalecê-las com reformas na educação pública, na saúde e nas aposentadorias, para dar à maior parte da população chilena – que nunca esteve melhor do que agora ao longo de toda a sua história – a sensação de que o desenvolvimento abrange também a igualdade de oportunidades, indispensável a um país que rejeitou o autoritarismo e escolheu a legalidade e a liberdade. A justiça deve estar no coração da democracia e todos devem sentir que a sociedade livre premia o esforço, e não as conexões e os apadrinhamentos.

O segundo homem da “revolução venezuelana”, o tenente Diosdado Cabello, teve a desfaçatez de dizer que todas as mobilizações e protestos latino-americanos se devem a um “terremoto chavista” que está abalando o continente. Parece não ter conhecimento do fato de que 4,5 milhões de venezuelanos fugiram de seu país para não morrer de fome, porque, na Venezuela socialista dos dias de hoje, só comem aqueles que estão no poder e seus companheiros, ou seja, aqueles que roubam, traficam e gozam dos privilégios típicos que as ditaduras da extrema esquerda (e, muitas vezes, da direita) concedem a seus súditos submissos.

Não é impossível que agitadores venezuelanos, enviados por Maduro, tenham turvado e agravado as reivindicações dos indígenas equatorianos e até ajudado Cristina Kirchner a retornar ao poder, meio oculta sob o guarda-chuva do presidente Fernández. Mas, no Chile, está claro que não. É de se imaginar que a cúpula venezuelana esteja comemorando com champanhe francês as dores de cabeça do governo de Piñera.

Mas é inconcebível que a Venezuela seja o motor da revolta, pois foram os garotos que queimaram 29 estações do metrô de Santiago e defenderam o socialismo no século 21. O paradoxo é que essas crianças nem pagam a passagem do metrô: a carteira de estudante os isenta desse trâmite. / Tradução de Renato Prelorentzou

*É prêmio Nobel de Literatura

El País: As meninas em uma crise humanitária

Reconhecer o direito à vida digna de uma menina nômade é reconhecer como sua sobrevivência depende da proteção de seus direitos sexuais e reprodutivos

Por Débora Diniz e Giselle Carino, do El País

Quando falamos em crise humanitária, nossa imaginação é curta para ter a América Latina e o Caribe no mapa global. A lista tem tsunamis na Indonésia ou conflito armado na Síria. Não há Haiti pós-terremoto, Nicarágua em conflito armado, Porto Rico ainda no chão após o furacão Maria ou os milhares de caminhantes venezuelanos que atravessam a fronteira do norte da Colômbia todos os dias. As crianças aprisionadas na fronteira entre o México e o Estados Unidos foram as que ascenderam à comoção internacional, sem que a elas seja concedido o título de vítimas de uma tragédia humanitária. Um dos principais desafios para 2019 é incluir a América Latina e Caribe na geopolítica global das crises humanitárias.

Nomear uma crise humanitária exige pensar as causas, antecipar soluções e apresentar-se às suas vítimas. As tragédias ambientais ou políticas recebem nome, como foi o furacão Maria ou o populismo na Venezuela, mas as vítimas são aglomeradas em estatísticas populacionais. São mais de mil caminhantes os que atravessam a fronteira da Venezuela e da Colômbia diariamente em Alta Guajira — a cena é de um desamparo inesquecível. Muitas são famílias indígenas Wayuu que carregam o que podem pelo nomadismo sem fronteiras. Nem tanto venezuelanos ou colombianos, os indivíduos transitam entre um lado e outro à espera que sejam protegidos ou reconhecidos por um ou outro país. Se estima que metade dos caminhantes diários sejam indígenas.

Os caminhantes são o corpo do desamparo imposto por uma crise humanitária. É gente que antes tinha teto, trabalho, nome e sobrenome. Peregrinam para sobreviver — por isso, caminham. Os caminhantes da Venezuela são nômades que atravessam a fronteira da Colômbia ou do Brasil. Os que escolhem a região andina seguem marcha até o Chile e Argentina, mas alguns param pelo caminho. Os que arriscam o Brasil vivem em campos de confinamento, em um país pouco cuidador aos refugiados ou desalojados forçados. Tomamos a missão como um fardo ou favor.

Os campos de refugiados são espaços complexos à imaginação política nacionalista que não reconhece os caminhantes como gente em busca de amparo existencial. Essas pessoas são definidas como “sem estado, ou seja, vivem em uma espécie de purgatório terrestre, como se ninguém tivesse o dever de reconhecê-las ou protegê-las. Na multidão nômade das crises humanitárias, há populações mais vulneráveis que outras. Uma delas são as meninas e mulheres — são as que mais tardiamente iniciam a fuga dos espaços de risco e quando migram seus riscos são semelhantes aos contextos de conflito armado, em que a violência e o estupro são práticas comuns. Conhecemos mulheres na ponte da travessia em Alta Guajira, na Colômbia, que, no trajeto sem rumo, engravidavam e batiam à porta de nossas clínicas para realizar um aborto legal por estupro. Conhecemos outras milhares que chegaram em busca de anticoncepção, escapando da fome e da desesperança, imaginando um futuro sem rumo.

A dramática conexão entre migração, gênero e saúde foi descrita em um relatório recente da prestigiosa revista acadêmica The Lancet. No marco de crises humanitárias de migração forçada, refugiados e desalojados podem se diferenciar pelas causas que provocam o deslocamento, mas se assemelham na insegurança vivida para sobreviver típica dos peregrinos involuntários. Somente na região conhecida como o triângulo norte da América Central (El Salvador, Guatemala e Honduras) se estima que 215.000 pessoas se puseram em marcha no primeiro semestre de 2017, um número que aumentou em 2018. Ainda sabemos pouco como sobrevivem as meninas nesta multidão de gente que caminha, como fazem para sobreviver ao trauma de um estupro ou de uma gravidez forçada.

Se ignoramos que há crise humanitária em nossa região, somos incapazes de imaginar quais vítimas são mais vulneráveis. Se a todos os peregrinos involuntários as causas da crise podem ser compartilhadas — como mudanças climáticas, corrupção política ou violência do Estado — as formas de cuidado e enfrentamento do desamparo são específicas às mulheres e meninas em nomadismo forçado. Reconhecer o direito à vida digna de uma menina nômade é reconhecer como sua sobrevivência depende da proteção de seus direitos sexuais e reprodutivos. Não é um corpo que caminha, é uma menina que carrega consigo o desamparo prévio imposto pela desigualdade de gênero que define os efeitos das crises humanitárias em nossa região.

Roberto Freire: Um auditório à altura do Memorial

A cidade de São Paulo e o Brasil ganham novamente um dos mais belos e emblemáticos palcos culturais a partir desta sexta-feira, 15 de dezembro. Após ficar quatro anos fechado em decorrência de um incêndio de grandes proporções que o atingiu em novembro de 2013, o Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, será reaberto – totalmente restaurado e reformado, embora se tenha mantido o projeto original. Aliás, a data da reinauguração não poderia ser mais apropriada: trata-se do dia que marca os 110 anos de nascimento de um grande brasileiro, o saudoso Oscar Niemeyer – arquiteto que projetou o conjunto arquitetônico do Memorial –, que nos deixou em 2012.

Pessoalmente, tenho uma enorme satisfação por acompanhar a reabertura do auditório. Afinal, foi sob nossa gestão à frente do Ministério da Cultura que houve o encaminhamento desse processo, a partir da autorização para que a Fundação Memorial da América Latina captasse recursos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (8.313/91), a Lei Rouanet. A partir de então, a reforma e o restauro do Auditório Simón Bolívar avançaram com rapidez ainda maior. Há que se ressaltar, sobretudo, o trabalho levado a cabo por João Batista de Andrade, então secretário-geral do MinC e que presidiu a Fundação Memorial por quatro anos.

As intervenções começaram ainda em dezembro de 2016, e a primeira etapa foi finalizada com 60 dias de antecedência em relação ao prazo inicialmente estipulado. Nos últimos três meses, foram finalizados os últimos detalhes – como a colocação das poltronas, tapeçaria, acabamento, segurança e mobilidade. O novo auditório contará com nada menos que 1.788 poltronas divididas entre as plateias A e B. O público fica acomodado em setores separados acusticamente, o que possibilita a realização de dois eventos de forma simultânea. As novas poltronas foram adquiridas a partir da captação de recursos via Lei Rouanet pelas empresas Cesp (Companhia Energética de São Paulo), Prodesp (Companhia Processamento de Dados do Estado de São Paulo), Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), CPPP (Centro de Parcerias Público Privadas) e Imprensa Oficial.

Vale destacar que a tapeçaria da artista Tomie Ohtake, considerada a maior do mundo e que revestia a parede lateral do espaço, foi totalmente refeita em uma peça única de 840 metros quadrados, com material não inflamável, e recolocada em seu local original. Outras duas obras danificadas pelo incêndio também foram recuperadas: a “Pomba”, escultura de Alfredo Ceschiatti, e o mural “Agora”, de Victor Arruda.

A engenharia financeira que permitiu grande parte do restauro e da recuperação do auditório só reforça a importância da Lei Rouanet para a cultura brasileira. Demonizada por setores da sociedade em função de desvios envolvendo a sua aplicação nos últimos anos – notadamente durante os governos de Lula e Dilma, ambos caracterizados pelo desmantelo moral e por uma sucessão de escândalos de corrupção –, a lei de incentivo exerce um papel determinante para fomentar a atividade cultural no país. Trata-se de um avanço que deve ser preservado. É evidente que ajustes são necessários para que se corrijam distorções, mas a legislação tem uma importância inquestionável.

Além do Auditório Simón Bolívar, a Lei Rouanet viabiliza obras de restauração em inúmeros museus pelo Brasil afora, entre outros projetos culturais, não se limitando aos espetáculos ou grandes shows musicais – esta é uma interpretação equivocada de muitas pessoas sobre a aplicação da lei. Para citarmos apenas um exemplo igualmente simbólico e importante para São Paulo e o Brasil: no fim do ano passado, participei da cerimônia de anúncio do início das obras de reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, um dos mais visitados do país, também atingido por um incêndio. Assim como o seu surgimento, em 2006, a reconstrução completa do museu conta com recursos obtidos por meio da Lei Rouanet e de uma parceria entre o governo de São Paulo e um grupo de empresas, a chamada Aliança Solidária. Eis um exemplo lapidar da importância do trabalho conjunto entre a esfera pública e o setor privado, com papel de destaque exercido pela lei de incentivo à cultura.

Voltando ao Auditório Simón Bolívar, não há dúvida de que o Memorial da América Latina viverá uma noite inesquecível neste 15 de dezembro. Os 110 anos de nascimento de Oscar Niemeyer, arquiteto que transformou tantos sonhos em realidade a partir de seus traços, serão comemorados em grande estilo – com uma festa que terá na premiada Orquestra Jazz Sinfônica a sua principal atração, além da apresentação da harpista paraguaia Lucero Ovelar e de músicos do México, do Chile e da Argentina, entre outros países latino-americanos. Depois de uma longa espera, a cultura do Brasil e de todo o continente volta a ter mais este grande palco à sua disposição. Um palco à altura do Memorial.

El País: O discurso de ódio que está envenenando o Brasil

A caça às bruxas de grupos radicais contra artistas, professores, feministas e jornalistas se estende pelo país. Mas as pesquisas dizem que os brasileiros não são mais conservadores

Artistas e feministas fomentam a pedofilia. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o bilionário norte-americano George Soros patrocinam o comunismo. As escolas públicas, a universidade e a maioria dos meios de comunicação estão dominados por uma “patrulha ideológica” de inspiração bolivariana. Até o nazismo foi invenção da esquerda. Bem-vindos ao Brasil, segunda década do século XXI, um país onde um candidato a presidente que faz com que Donald Trump até pareça moderado tem 20% das intenções de voto.

No Brasil de hoje mensagens assim martelam diariamente as redes sociais e mobilizam exaltados como os que tentaram agredir em São Paulo a filósofa feminista Judith Butler, ao grito de “queimem a bruxa”. Neste país sacudido pela corrupção e a crise política, que começa a sair da depressão econômica, é perfeitamente possível que a polícia se apresente em um museu para apreender uma obra. Ou que o curador de uma exposição espere a chegada da PF para conduzi-lo a depor forçado ante uma comissão parlamentar que investiga os maus-tratos à infância.

“Isto era impensável até três anos atrás. Nem na ditadura aconteceu isto.” Depois de uma vida dedicada a organizar exposições artísticas, Gaudêncio Fidelis, de 53 anos, se viu estigmatizado quase como um delinquente. Seu crime foi organizar em Porto Alegre a exposição QueerMuseu, na qual artistas conhecidos apresentaram obras que convidavam à reflexão sobre o sexo. Nas redes sociais se organizou tal alvoroço durante dias, com o argumento de que era uma apologia à pedofilia e à zoofilia, que o patrocinador, o Banco Santander, ante a ameaça de um boicote de clientes, decidiu fechá-la. “Não conheço outro caso no mundo de uma exposição destas dimensões que tenha sido encerrada”, diz Fidelis.

O calvário do curador da QueerMuseu não terminou com a suspensão da mostra. O senador Magno Malta (PR-ES), pastor evangélico conhecido por suas reações espalhafatosas e posições extremistas, decidiu convocá-lo para depor na CPI que investiga os abusos contra criança. Gaudêncio se recusou em um primeiro momento e entrou com um pedido de habeas corpus no STF que foi parcialmente deferido. Magno Malta emitiu então à Polícia Federal um mandado de condução coercitiva do curador. Gaudêncio se mostrou disposto a comparecer, embora entendesse que, mais que como testemunha, pretendiam levá-lo ao Senado como investigado. Ao mesmo tempo, entrou com um novo pedido de habeas corpus no Supremo para frear o mandado de conduçãocoercitiva. A solicitação foi indeferida na sexta-feira passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a qualquer momento Gaudêncio espera a chegada da PF para levá-lo à força para Brasília.

“O senador Magno Malta recorre a expedientes típicos de terrorismo de Estado como meio de continuar criminalizando a produção artística e os artistas”, denuncia o curador. Ele também tem palavras muito duras para Alexandre de Moraes, até há alguns meses ministro da Justiça do Governo Michel Temer, por lhe negar o último pedido de habeas corpus: “A decisão do ministro consolida mais um ato autoritário de um estado de exceção que estamos vivendo e deve ser vista como um sinal de extrema gravidade”. Fidelis lembra que o próprio Ministério Público de Porto Alegre certificou que a exposição não continha nenhum elemento que incitasse à pedofilia e que até recomendou sua reabertura.

Entre as pessoas chamadas à CPI do Senado também estão o diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo e o artista que protagonizou ali uma performance em que aparecia nu. Foi dias depois do fechamento do QueerMuseu e os grupos ultraconservadores voltaram a organizar um escândalo nas redes, difundindo as imagens de uma menina, que estava entre o público com sua mãe e que tocou no pé do artista. “Pedofilia”, bramaram de novo. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito e o próprio prefeito da cidade, João Doria (PSDB), se uniu às vozes escandalizadas.

Se não há nenhum fato da atualidade que justifique esse tipo de campanha, os guardiões da moral remontam a muitos anos atrás. Assim aconteceu com Caetano Veloso, de quem se desenterrou um velho episódio para recordar que havia começado um relacionamento com a que depois foi sua esposa, Paula Lavigne, quando ela ainda era menor de idade. “#CaetanoPedofilo” se tornou trending topic. Mas neste caso a Justiça amparou o músico baiano e ordenou que parassem com os ataques.

A atividade de grupos radicais evangélicos e de sua poderosa bancada parlamentar (198 deputados e 4 senadores, segundo o registro do próprio Congresso) para desencadear esse tipo de campanha já vem de muito tempo. São provavelmente os mesmos que fizeram pichações recentes no Rio de Janeiro com o slogan “Bíblia sim, Constituição, não”. Mas o verdadeiramente novo é o aparecimento de um “conservadorismo laico”, como o define Pablo Ortellado, filósofo e professor de Gestão de Políticas Públicas da USP. Porque os principais instigadores da campanha contra o Queermuseu não tinham nada a ver com a religião. O protagonismo, como em muitos outros casos, foi assumido por aquele grupo na faixa dos 20 anos que durante as maciças mobilizações para pedir a destituição da presidenta Dilma Rousseff conseguiu deslumbrar boa parte do país.

Com sua desenvoltura juvenil e seu ar pop, os rapazes do Movimento Brasil Livre(MBL) pareciam representar a cara de um país novo que rejeitava a corrupção e defendia o liberalismo econômico. Da noite para o dia se transformaram em figuras nacionais. Em pouco mais de um ano seu rosto mudou por completo. O que se apresentava como um movimento de regeneração democrática é agora um potente maquinário que explora sua habilidade nas redes para difundir campanhas contra artistas, hostilizar jornalistas e professores apontados como de extrema esquerda ou defender a venda de armas. No intervalo de poucos dias o MBL busca um alvo novo e o repisa sem parar. O mais recente é o jornalista Guga Chacra, da TV Globo, agora também classificada de "extrema esquerda". O repórter é vítima de uma campanha por se atrever a desqualificar -em termos muito parecidos aos empregados pela maioria dos meios de comunicação de todo o mundo-, 20.000 ultradireitistas poloneses que há alguns dias se manifestaram na capital do pais exigindo uma “Europa branca e católica”.

Além de sua milícia de internautas, o MBL conta com alguns apoios de renome. Na política, os prefeitos de São Paulo, João Doria, e de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., assim como o até há pouco ministro das Cidades, Bruno Araújo, os três do PSDB. No âmbito intelectual, filósofos que se consideram liberais, como Luiz Felipe Pondé. Entre os empresários, o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, que se somou aos ataques contra os artistas com um artigo na Folha de S. Paulo no qual afirmava que esse tipo de exposição faz parte de um “plano urdido nas esferas mais sofisticadas do esquerdismo”. O objetivo seria conquistar a “hegemonia cultural como meio de chegar ao comunismo”, uma estratégia diante da qual “Lenin e companhia parecem um tanto ingênuos”, segundo escreveu Rocha em um artigo intitulado O comunista está nu.

“Não é algo específico do Brasil”, observa o professor Pablo Ortellado. “Este tipo de guerras culturais está ocorrendo em todo o mundo, sobretudo nos EUA, embora aqui tenha cores próprias”. Um desses elementos peculiares é que parte desses grupos, como o MBL, se alimentou das mobilizações pelo impeachment e agora “aproveita os canais de comunicação então criados, sobretudo no Facebook”, explica Ortellado. “A mobilização pelo impeachment foi transversal à sociedade brasileira, só a esquerda ficou à margem. Mas agora, surfando nessa onda, criou-se um novo movimento conservador com um discurso antiestablishment e muito oportunista, porque nem eles mesmos acreditam em muitas das coisas que dizem”. A pauta inicial, a luta contra a corrupção, foi abandonada “tendo em vista de que o atual governo é tão ou mais corrupto que o anterior”. Então se buscaram temas novos, desde a condenação do Estatuto do Desarmamento às campanhas morais, que estavam completamente ausentes no início de grupos como o MBL e que estão criando um clima envenenado no país. “É extremamente preocupante. Tenho 43 anos e nunca tinha vivido uma coisa assim”, confessa Ortellado. “Nem sequer no final da ditadura se produziu algo parecido. Naquele momento, o povo brasileiro estava unido.”

O estranho é que a intensidade desses escândalos está oferecendo uma imagem enganosa do que na realidade pensa o conjunto dos brasileiros. Porque, apesar desse ruído ensurdecedor, as pesquisas desmentem a impressão de que o país tenha sucumbido a uma onda de ultraconservadorismo. Um estudo do instituto Ideia Big Data, encomendado pelo Movimento Agora! e publicado pelo jornal Valor Econômico, revela que a maioria dos brasileiros, em cifras acima dos 60%, defendem os direitos humanos, inclusive para bandidos, o casamento gay com opção de adotar crianças e o aborto. “Em questões comportamentais, nada indica que os brasileiros tenham se tornado mais conservadores”, reafirma Mauro Paulino, diretor do Datafolha. Os dados de seu instituto também são claros: os brasileiros que apoiam os direitos dos gays cresceram nos últimos quatro anos de 67% para 74%. Paulino explica que “sempre houve um setor da classe média em posições conservadoras” e que agora “se tornou mais barulhento”.

As pesquisas do Datafolha só detectaram um deslocamento para posições mais conservadoras em um aspecto: segurança. “Aí sim há uma tendência que se alimenta do medo crescente que se instalou em parte da sociedade”, afirma Paulino. Aos quase 60.000 assassinatos ao ano se somam 60% de pessoas que confessam viver em um território sob controle de alguma facção criminosa. Em quatro anos, os que defendem o direito à posse de armas cresceu de forma notória, de 30% a 43%. É esse medo o que impulsiona o sucesso de um candidato extremista como Jair Bolsonaro, que promete pulso firme sem contemplações contra a delinquência.

Causou muito impacto a revelação de que 60% dos potenciais eleitores de Bolsonaro têm menos de 34 anos, segundo os estudos do instituto de opinião. Apesar de que esse dado também deve ser ponderado: nessa mesma faixa etária, Lula continua sendo o preferido, inclusive com uma porcentagem maior (39%) do que a média da população (35%). “Os jovens de classe média apoiam Bolsonaro, e os pobres, Lula”, conclui Paulino. Diante da imagem de um país muito ideologizado, a maioria dos eleitores se move na verdade “pelo pragmatismo, seja apoiando os que lhe prometem segurança ou em alguém no que acreditam que lhes vai garantir que não perderão direitos sociais”.

Apesar de tudo, a ofensiva ultraconservadora está conseguindo mudar o clima do país e alguns setores se dizem intimidados. “O profundo avanço do fundamentalismo está criando um Brasil completamente diferente”, afirma Gaudêncio Fidelis. “Muita gente está assustada e impressionada.” Um clima muito carregado no qual, em um ano, os brasileiros deverão escolher novo presidente. O professor Ortellado teme que tudo piore “com uma campanha violenta em um país superpolarizado”.

El País: O que o Exército está insinuando sobre as eleições?

Comandantes militares pediram um ambiente de tranquilidade política que permita a realização de “um processo eleitoral tranquilo”

Juan Arias

Os comandantes militares exortaram à criação no país de um ambiente de tranquilidade política que permita, ano que vem, a realização de “um processo eleitoral tranquilo”, de acordo com um documento ao qual o jornal Folha de S. Paulo teve acesso. O que a cúpula do Exército está insinuando? Freud alertou que as palavras podem indicar mais do que expressam, porque revelam nosso subconsciente. E não é preciso ser um especialista em semiótica para saber ler o que está implícito na linguagem. Por isso, é importante entender o que os militares entendem por eleições “tranquilas”.

O Exército, que em sua alta hierarquia afirma apoiar o processo democrático e sua fidelidade às instituições, deve possuir informações privilegiadas sobre o que ocorre no país. É possível que os comandantes conheçam a existência de interessados em contaminar as eleições criando um clima de desassossego eleitoral. Não é um segredo que nas próximas eleições o Brasil, que não é uma república das bananas, mas um ator essencial dentro e fora do continente, tem muito em jogo. É o final de um ciclo histórico e estão sob suspeita muitos interesses abertos e ocultos, sejam políticos ou econômicos, que podem depender do resultado de eleições limpas.

Não por acaso a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, acaba de afirmar que “corremos o risco de não ter eleições com essa crise institucional”. A que crise concreta ela se refere? Está querendo indicar que os brasileiros perderam a confiança não só em seus políticos, mas até em suas instituições democráticas? E se for assim, existe o perigo real de que as eleições possam ser abortadas e com quais consequências? E quem teria interesse em que não se realizassem ou que amanhã sejam impugnadas eleições que deveriam colocar o ponto final do chamado “golpe” contra Dilma, que deixou feridas ainda abertas que Lula tentou cicatrizar com sua frase já célebre e enigmática “estou perdoando os golpistas desse país”?

Gleisi, que fala com menos diplomacia do que os militares sobre o perigo que as eleições podem sofrer, antecipou que os interessados em boicotá-las “são os golpistas”, a direita. Ninguém ainda expressou abertamente, mas é possível que muitos políticos importantes, de direita e esquerda, pelo temor de que tanto eles como seus partidos sejam varridos após as acusações de corrupção que lhes inquietam, possam estar interessados em que as eleições, como parecem insinuar os militares, não se realizem em um clima de tranquilidade. No Congresso já se preparam para “afrouxar”, por exemplo, a lei da Ficha Limpa, que pode impedir que muitos políticos corruptos concorram nas eleições.

O PT, que é um dos grandes que chega mais vulnerável a essas eleições, começou, por exemplo, a considerar a possibilidade de “boicotar” as eleições se a Justiça impedir Lula de disputá-las. A presidenta Gleisi disse, em uma entrevista recente à BBC Brasil, que as eleições poderão ser consideradas uma “fraude” se Lula não puder ser candidato. Confessou que seu partido já está trabalhando nas redes sociais com dois lemas: “Eleições sem Lula são uma fraude” e “Eleições sem Lula são um golpe”. Um correligionário seu, o deputado por São Paulo José Américo foi ainda mais longe. Chegou a dizer que se impedirem Lula de participar, pode ser criada no país, “por não deixarem o povo decidir”, uma situação de “convulsão social e de risco de guerra civil”.

Nesse momento delicado, o mesmo Lula, o maior líder popular do país, cuja candidatura condiciona fortemente o resultado das eleições, teria, de acordo com líderes de seu próprio partido, que esclarecer se pensa em se candidatar a qualquer custo, ou se respeitará as regras eleitorais. Poderia explicitar que só será candidato se existirem as condições jurídicas para que possa fazê-lo, para a tranquilidade do país e para contribuir com a realização tranquila das eleições. Lula tem o direito, como qualquer outro cidadão brasileiro, de disputar as eleições e o PT de defender sua candidatura apesar de seus problemas com a Justiça ainda pendentes de um veredito final. Hoje são milhões que votariam em Lula segundo as pesquisas, mas para que ninguém possa tirar a legitimidade das eleições, isso deveria ocorrer somente se o candidato petista estiver nesse momento amparado pela lei.

É, de fato, nos momentos cruciais para um país, em que podem estar em perigo os valores da democracia, quando os políticos de boa cepa devem saber se inscrever no livro da História.

Cristovam Buarque: Do Che ao Chico

A América Latina precisa evoluir das ideias do Che para as ideias do outro argentino, Francisco, com sua proposta da teologia da harmonia no lugar da teologia da libertação

Correio Braziliense

Os mitos políticos vivem mais quando morrem heroicamente e antes de suas ideias. Na semana passada, fez 50 anos da morte de Che Guevara, com o reconhecimento do heroísmo revolucionário ainda vivo, mas com as ideias ultrapassadas pelas avassaladoras mudanças ocorridas desde então.

Elas eram movidas pelo sonho de uma utopia social maior do que o desejo de consumo individual; a maldade do imperialismo ainda se fazia mais presente do que a atração pela globalização; o consumo era restrito a poucos produtos e poucas pessoas, sem ser sonhado pelas massas.

A tecnologia avançava em movimento contínuo ao longo de décadas e não em saltos a cada poucos anos; as classes trabalhadoras formavam conjunto razoavelmente homogêneo de proletários e camponeses usando as mãos, com rendas baixas para todos. O meio ambiente ainda não estava ameaçado, nem limitava o crescimento econômico, oferecendo um futuro de riqueza para todos.

Hoje, uma parte dos trabalhadores adquiriram conhecimento e são operadores, não mais operários. Com renda e consumo elevados, temem dividir privilégios com os que ficaram do outro lado dos muros que segregam ricos e pobres.

Che encarnava os sonhos de utopia para a sociedade e de realização existencial para o indivíduo desejoso de dedicar a vida à revolução a serviço do povo e da nação. Com isso, seduzia a juventude militante portadora de utopia social, em busca de uma causa para vida: a independência do país, a derrubada da ditadura, a conquista da igualdade de renda e consumo entre as pessoas.

Cinquenta anos depois, o mundo não está dividido pela guerra fria, nem pelo muro de Berlim, mas por “mediterrâneos invisíveis” que separam incluídos e excluídos da modernidade. As ditaduras foram derrubadas e a independência foi conquistada sob a forma de incorporação no mundo global.

Muitos herdeiros do mito heroico do Che não querem atualizar as ideias para não abrir mão dos direitos que foram conquistados e não podem ser estendidos a todos pelos padrões mais altos de consumo. A esquerda europeia assume claramente essa realidade ao aliar-se à direita para defender barreiras contra imigrantes.

A esquerda que se diz guevarista caiu no populismo de prometer uma igualdade impossível ou na demagogia de prometer o que sabe ser impossível. A proposta do Che era da igualdade na austeridade para todos, o que não mais atrai os jovens de hoje, sonhadores de consumo restrito para poucos.

A juventude guevarista precisa manter o respeito ao herói e, em sua homenagem, ajustar as ideias de Che aos nossos tempos. Na China, os jovens fizeram isso, lembrando Mao com seus méritos e falhas, mas substituindo-o por Jack Ma, o Steve Jobs chinês, que, usando técnicas modernas, fez uma revolução na China, agregando mais pessoas nos benefícios do progresso do que o velho revolucionário social.

Apesar das críticas, dos métodos e propósitos autoritários na política, Che merece estar vivo na lembrança da luta e do heroísmo revolucionário, mas precisa ser substituído nas ideias utópicas que ele tinha para o seu tempo e nos métodos armados que usava. Da guerrilha à democracia, da igualdade plena à tolerância ética com a desigualdade entre um piso social e um teto ecológico galgado licitamente pelo talento, pela persistência e pela vocação. Com a garantia da máxima qualidade e igualdade na oferta pública de saúde e educação para cada indivíduo; na garantia de liberdade individual, de democracia política e de direitos civis e humanos das minorias; sobretudo na percepção de que não há utopia libertária sem economia eficiente.

O Che de hoje deve entender que a revolução não se faz por dentro da economia, sacrificando a eficiência, mas usando os resultados da economia eficiente, subordinada a regras morais como proibição de trabalho escravo, de produção de drogas ilícitas, de depredação ambiental. Nessa visão, a injustiça não decorre da distribuição entre lucro e salário, da desigualdade de renda, nem da propriedade do capital, mas da exclusão de pobres do acesso aos bens e serviços essenciais e da depredação do meio ambiente pelo excesso de consumo.

No cenário atual da realidade social, econômica, ecológica, técnica e científica, a China evoluiu de Mao a Ma, e a América Latina precisa evoluir das ideias do Che para as ideias do outro argentino, Francisco, com sua proposta da teologia da harmonia no lugar da teologia da libertação.

Roberto Freire: A força de São Paulo para o Brasil avançar

O Brasil está em plena recuperação econômica e tem todas as condições de dar um salto rumo a um futuro mais próspero. Isso só acontecerá se as lições de São Paulo ecoarem como modelo a ser seguido

Diário do Poder

Ainda que com alguma dificuldade e em meio a uma quadra tumultuada da vida nacional, o país dá sinais concretos de que começa a se recuperar da mais profunda recessão de sua história. Depois de três anos de forte retração econômica, vários indicadores apontam para um início mais consistente de retomada, com geração de empregos, queda da inflação e dos juros e uma perspectiva otimista para 2018, ano que será marcado pelo fim da transição iniciada com o impeachment e pelas eleições que definirão os rumos do Brasil no próximo período.

Nesse processo de recuperação da economia, como em outros momentos fundamentais da história brasileira, não podemos perder de vista a importância do Estado de São Paulo como condutor do país na superação da crise. Costumo dizer, e não se trata de nenhum exagero, que o Brasil seria uma nação altamente desenvolvida se fosse um imenso São Paulo.

De acordo com dados do IBGE, o estado é responsável por praticamente um terço do PIB nacional (32,2%), superando o valor acumulado por 14 unidades da federação somadas. Um outro estudo, este realizado pela FecomercioSP em 2015, indica que, se fosse um país, São Paulo ocuparia a 43ª colocação entre as maiores potências do mundo, estando à frente nações como Grécia e Portugal. Na América Latina, apareceria em sexto lugar. Para que tenha uma ideia dessa dimensão do estado, são 43 milhões de habitantes, mais de 70 diferentes nacionalidades e três milhões de imigrantes vivendo nos 645 municípios paulistas.

A pujança de São Paulo é tamanha que pode, sem sombra de dúvida, conduzir o Brasil a uma plena retomada econômica e a um novo ciclo de desenvolvimento. Apenas entre janeiro e setembro deste ano, a balança comercial paulista apresentou saldo positivo – o que significa, em última análise, mais investimentos e mais empregos para a população. Ao todo, foram nada menos que R$ 43,9 bilhões em exportações, o que corresponde a um aumento de 11,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em alguns setores essenciais da economia, como o agronegócio, São Paulo também tem desempenhado um papel determinante para alavancar a recuperação do país. Em 2016, a soma de todos os bens e serviços produzidos nessa área atingiu R$ 276 bilhões, um aumento de 7,4%, o que representou 13,8% do PIB total do estado e 18,7% dos valores obtidos pelo agronegócio em todo o Brasil.

Há uma série de outros exemplos que retratam a força de São Paulo e podem ser multiplicados país afora. Recentemente, quando exerci a função de ministro da Cultura, acompanhei de perto a conclusão das obras de reforma e restauro do Auditório Simon Bolívar, do Memorial da América Latina, atingido por um incêndio em 2013, cuja reabertura está programada para o próximo dia 15 de dezembro. Foi em minha gestão à frente da pasta que houve o encaminhamento desse processo, com a autorização para que a Fundação Memorial da América Latina captasse recursos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.

O que chamou a atenção nesse caso particular foi a participação da Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto em todo o estado, que patrocinou o projeto. Trata-se de um exemplo lapidar da atuação de empresas públicas que investem em projetos culturais via incentivo fiscal, graças a uma relação de parceria articulada pelo governo paulista com as suas estatais. É evidente que as empresas públicas federais poderiam seguir mais esse exemplo de São Paulo, assim como as estatais de outras unidades da federação.

Não é só na economia, afinal, que São Paulo se faz presente para que o Brasil consolide a sua retomada e volte a crescer de forma sustentável nos próximos anos. No plano político, como historicamente acontece, o estado terá uma participação determinante no debate nacional sobre os rumos do país a partir das eleições de 2018. É impossível pensar nas propostas para os principais problemas que afligem a população no dia a dia sem se mirar nos inúmeros exemplos bem sucedidos da administração de São Paulo.

Apesar de todas as dificuldades, sobretudo com a grave crise dos últimos anos, a sensação é de que já passamos pelo pior. O Brasil está em plena recuperação econômica e tem todas as condições de dar um salto rumo a um futuro mais próspero. Isso só acontecerá se as lições de São Paulo ecoarem como modelo a ser seguido.

El País: Nas ruas do Brasil, a ditadura ainda vive

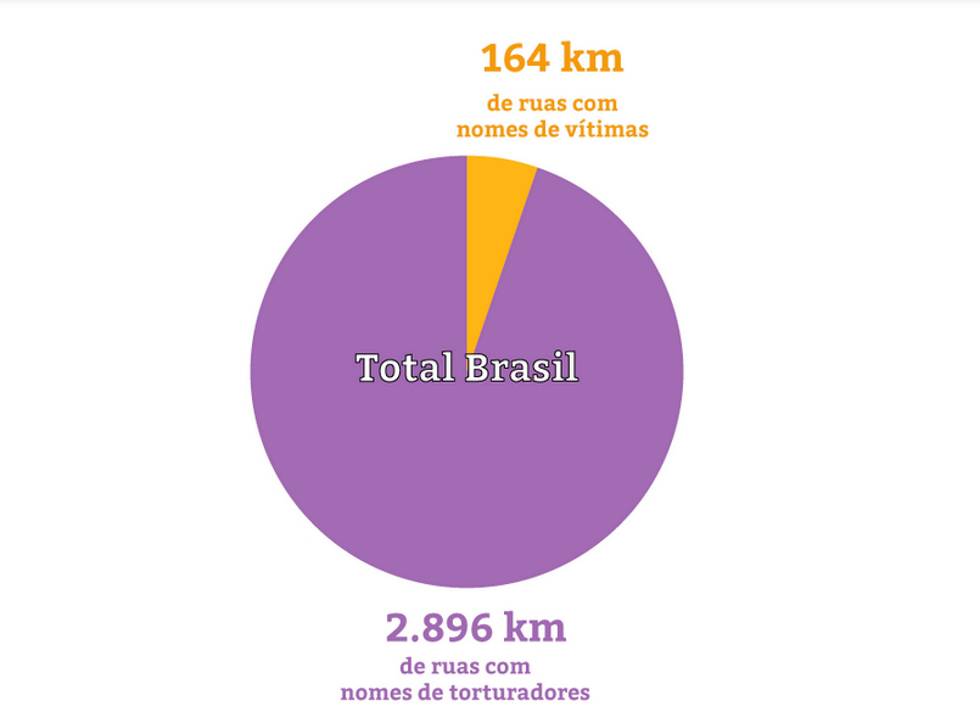

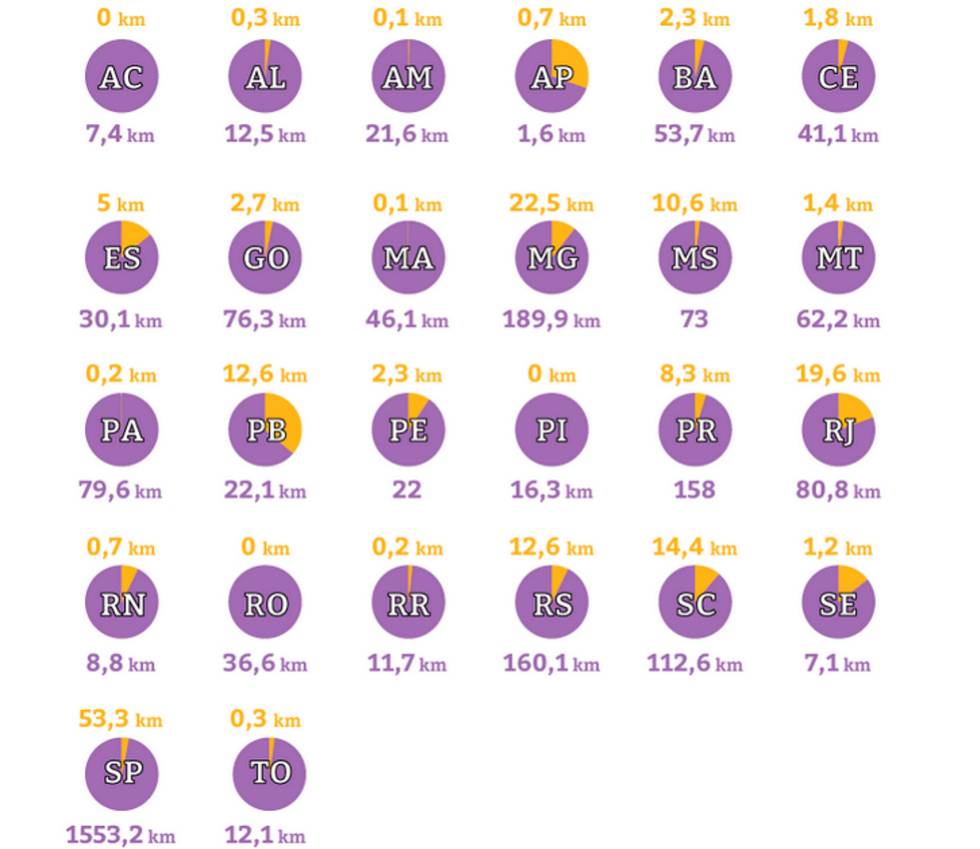

Cerca de 160 km de vias homenageiam vítimas do regime contra 2000 km que têm os nomes dos algozes

É o caso da Avenida Presidente Castelo Branco, parte do complexo de vias que forma a Marginal Tietê, a menos de 500 metros de distância da rua Vladimir Herzog. Ela foi batizada em referência ao general que tomou o poder no Golpe de 1964 – iniciando o processo autoritário que culminaria no assassinato de Vladimir Herzog e de pelo menos mais 433 pessoas, muitas das quais seguem desaparecidas até hoje, sem que seus corpos tenham sido encontrados.

Em todo o território do Brasil, são muitas ruas nomeadas em homenagem a personagens sombrios de nossa história – incluindo aqueles que estão entre os 377 apontados como responsáveis por torturas e mortes pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), um comitê que investigou os crimes do Estado naquele período.

Embora o número de vítimas reconhecidas seja maior que o número de criminosos levantados pela CNV, a soma do comprimento de ruas com o nome de vítimas é bem menor. São aproximadamente 160 km homenageando os que tombaram pela mão do regime contra mais de 2000 km de vias que fazem referência aos algozes, de acordo com o mapeamento feito nas ruas de todos os estados brasileiros.

No projeto, foram usados dados publicados pelo OpenStreetMap, uma plataforma colaborativa em que cada usuário pode adicionar e atualizar informações sobre localizações geográficas e endereços. O banco de dados não é perfeito: há inconsistências na padronização dos nomes e, principalmente, algumas das vias são representadas por mais de um item, o que impossibilita um contagem precisa do número de logradouros. Uma descrição detalhada sobre a produção está disponível aqui.

Não é apenas em número que as ruas com nome de generais e oficiais têm maior destaque do que as vias que homenageiam suas vítimas. Há também uma diferença geográfica e simbólica.

Enquanto grandes rodovias como a já mencionada Avenida Castelo Branco e a Ponte Costa e Silva (nome oficial da Ponte Rio-Niterói) comemoram o regime militar, os locais de memória da resistência se concentram em áreas periféricas e mais pobres. Em São Paulo, por exemplo, a maioria das ruas que homenageiam as vítimas se concentra em regiões pobres da Zona Norte e da Zona Sul, nos bairros de Jova Rural e Grajaú, respectivamente.

O mesmo acontece no Rio de Janeiro, onde diversas ruas que homenageiam militantes da resistência ficam no bairro operário de Bangu.

Uma grande parcela dos locais que relembram os líderes militares foi batizada ainda sob o governo ditatorial. Em contraste, os endereços que rememoram os mortos e desaparecidos só apareceram depois de esforços empreendidos por diferentes setores da sociedade civil.

Mudanças de nome

No centro de São Paulo, uma via elevada corre por cerca de 3.5 km, atravessando quatro bairros diferentes. Popularmente conhecida como Minhocão por seu comprimento e aparência, essa controversa intervenção urbana se chamou oficialmente Elevado Costa e Silva em referência ao segundo presidente da Ditadura, desde que foi finalizada, em 1970, até meados de 2016.

No meio do ano passado, porém, ela foi rebatizada de Elevado Presidente João Goulart, uma homenagem ao último líder civil a governar o país antes do Golpe de 1964.

A mudança faz parte de um movimento que acontece conforme as instituições brasileiras olham para o passado e tentam decidir de que maneira ele deve se refletir no presente e no futuro. Ainda que o presidente João Goulart tenha sido perseguido e perdido os direitos políticos durante o regime, ele não é considerado oficialmente uma vítima de violações de direitos humanos. Paulo Stuart Wright, porém, é.

Ex-deputado estadual de Santa Catarina, filho de dois missionários norte-americanos, Wright foi perseguido pelos militares desde o início do regime. Cassado pelo golpe militar ele se exilou no México em 1964, voltando clandestinamente ao país no ano seguinte para militar na resistência contra a ditadura. Wright desapareceu em 1973 e sua morte só foi confirmada quando arquivos secretos foram abertos onze anos depois, perto do final da ditadura. Em 2015, uma rodovia em seu estado foi rebatizada em homenagem a ele.

Confronto aberto

Um dos momentos mais dramáticos da política brasileira nos últimos anos, o impeachment de Dilma Rousseff (PT), foi deflagrado na Câmara dos Deputados. Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército e figura proeminente da extrema-direita, estava entre os deputados que votaram contra Dilma – e ele fez isso de maneira controversa.

“Perderam em 1964 e perderam novamente em 2016”, disse Bolsonaro comparando o golpe militar ao impeachment. “Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff […] eu voto sim [ao impeachment]”.

Bolsonaro homenageava o comandante do DOI-CODI de São Paulo, a câmara de tortura e morte que operava contra os inimigos do regime entre 1970 e 1974. Ustra, que há dois anos morreu livre e, segundo ele, sem arrependimentos, é considerado um dos agentes mais violentos das forças de repressão da ditadura.

Suas vítimas descreveram diferentes métodos de tormento, como choques elétricos e a inserção de ratos vivos na vagina de prisioneiras. Em alguns dos casos mais brutais, as sessões de tortura foram testemunhadas pelos filhos e cônjuges dos dissidentes. A própria Dilma passou meses detida em prisões do DOI-CODI nos anos 70 por participar de movimentos de resistência armada.

Durante o impeachment de Dilma, grupos que simpatizam com Bolsonaro tomaram as ruas, pedindo que as Forças Armadas “salvem o país do comunismo outra vez”– retórica que evoca a justificava usada pelos partidários do Golpe Militar há 43 anos. Atualmente, o candidato à presidência Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, atrás apenas do ex-presidente Lula, também detido pela ditadura militar. Mais uma evidência de que o passado não está apenas confinado nos nomes de rua – ele insiste em voltar à superfície de tempos em tempos.