1964

O Jornal do País nas bancas e as batalhas da memória na transição à democracia no Brasil

Antônio Fernando de Araújo Sá[1]

Vinte anos depois, o Brasil acordou mais feliz porque descobriu que 1964 foi apenas um pesadelo.

Herbert Souza (Jornal do País Nas Bancas. n. 1, p. 2.)

Na primeira metade dos anos 1980, a memória da resistência ao autoritarismo e a violência da ditadura empresarial-militar consolidou a recuperação das “memórias coletivas silenciadas ou deformadas” de parte de intelectuais, artistas, estudantes, militantes de esquerda, sindicalistas e trabalhadores rurais e urbanos (WERNECK DA SILVA, 1985: p. 11). Além da cinematografia, como Cabra Marcado para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho, e Jango (1984), de Silvio Tendler, iniciativas editoriais se constituíram para associar a memória ao processo incessante de consolidação da democracia e do desenvolvimento de uma cultura política de defesa dos direitos humanos, como o livro Brasil: Nunca Mais, desenvolvido sob a liderança da Arquidiocese de São Paulo (1985), ou a coleção Brasil: Os anos de autoritarismo, da Jorge Zahar Editor.

Dentre as iniciativas editoriais, destacamos o Jornal do País Nas Bancas, cujo número inaugural data da semana de 11-22 de abril de 1984, publicado pela Editora Século Vinte, tomando-o como ponto de partida para se pensar as batalhas da memória da ditadura nos vinte anos do golpe civil-militar de 1964. Como as efemérides são conjunturas que ativam a memória, a partir da qual se pode estabelecer uma “relação entre datas e eventos como veículos e suportes da memória”, nesse exemplar estão demarcadas as disputas da invenção da data do golpe: para os militares, seria 31 de março; para a oposição, 1º de abril, bem como a definição do caráter do acontecimento como revolução, golpe ou regime militar (CARVALHO e CATELA, 2002: p. 195).

Nas primeiras eleições para governadores, em 1982, a campanha vitoriosa do trabalhismo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, trouxe a discussão do caráter do socialismo brasileiro e a defesa dos direitos dos negros, dos índios, das mulheres e dos favelados (GOMES, 2016: p. 307). No processo de formação, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) buscava construir um perfil plural capaz de aglutinar correntes e experiências variadas. Contudo, como ressaltou José Trajano Sento-Sé (2004: p. 57), a “adoção ao socialismo e a defesa do pluralismo interno não dissimulavam tensões e conflitos”.

Mesmo com propostas arrojadas em torno da democracia e da cidadania, houve certa ambiguidade de Brizola com relação à Campanha das Diretas Já, pois “havia proposto um mandato-tampão para Figueiredo como estratégia de transição”, pouco antes do comício de Curitiba, em 12 de janeiro de 1984, e “se viu obrigado a aderir à campanha” (RODRIGUES, 2003: p. 44). Segundo Paulo Cannabrava Filho, diretor da sucursal, o semanário Jornal do País Nas Bancas nasceu, por iniciativa de Neiva Moreira, então secretário de comunicação do governo de Brizola, para sustentar a campanha das Diretas Já e que sobreviveu por cerca de dois anos (1984-1986), saindo aos domingos (CANNABRAVA, 10/5/2012). Além de Neiva Moreira, diretor, a linha de frente do jornal era composta por Ivan Alves, editor, e Cícero Sandroni, chefe de redação, além de correspondentes por todo o país. Ao desafiar a ditadura, essa campanha necessitou constituir um veículo que pudesse dar voz à ruidosa erupção da sociedade civil contra a transição “lenta, gradual e segura”, segundo a estratégia da ditadura então decadente.

No editorial, o jornal explicitava suas intenções, “com a pretensão de situar-se nesse espaço aberto à imprensa independente”, ao veicular informações objetivas, que não implicavam em neutralidade, “quando se imponham tomadas de posições firmes e abertas, seja na defesa de interesses nacionais e populares, na conquista e preservação da democracia, como no respeito aos direitos humanos e sociais” (MOREIRA, 11-22/04/1984: p. 2).

Um das características do jornal foi o pluralismo de variadas tendências da esquerda brasileira, com a presença de intelectuais, artistas e militantes políticos, como José Guimarães Neiva Moreira, jornalista e político, um dos fundadores da Frente Parlamentar Nacionalista (FPN), nos anos 1960, e do Partido Trabalhista Democrático (PDT), Ivan Alves, militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Herbert de Souza, ex-militante da Ação Popular (AP), Theotônio dos Santos e Ruy Mauro Marini, ex-militantes da Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (POLOP), entre outros.

A capa do primeiro exemplar estampou o comício das Diretas Já, no Rio de Janeiro, que, no dia 10 de abril, havia congregado mais de uma milhão de pessoas. Desencadeada a partir da emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas para a presidência da República, a campanha representava uma ruptura radical com a abertura pactuada, aglutinando lideranças políticas de diversas correntes, artistas e intelectuais.

Essa mobilização da sociedade civil encontrava respaldo nos setores organizados do proletariado, no chamado “novo sindicalismo”, e em segmentos da classe média, que, com a “recessão e a volta da inflação (...) prenunciavam o desgaste do importante apoio dado ao regime militar pelas elites econômicas e pelos setores médios” (RODRIGUES, 2003: p. 13). Nesse sentido, a proposta do jornal era trazer notícias para além do Rio de Janeiro e São Paulo, tornando-se um “jornal verdadeiramente nacional”, expressando o combate à política econômica, dominada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), em defesa dos interesses nacionais, bem como a emergência de novos protagonistas na cena social, como associações de favelados e moradores, sindicatos, universidades, pequena e média empresa e a Igreja.

Um registro importante entre os novos protagonistas é a presença da luta indígena, com as falas de Mário Juruna, deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro, que criticou o Governo militar, o desemprego e a defesa das eleições livres e diretas no carro de som do Comitê Pró-Diretas do Rio, na Cinelândia. A presença da liderança indígena na política nacional enquanto sujeito da história trazia análises preconceituosas por parte de alguns setores políticos, intelectuais e da imprensa, como podemos ver na afirmação de que, nesse comício, “Não faltaram nem mesmo as falações pitorescas, como as do deputado xavante Mário Juruna (PDT)” (RODRIGUES, 2003: p. 75).

Contudo, a pertinácia das ações políticas desse deputado pode ser encontrada na denúncia que fez, ao lado do cacique Raoni, sobre a responsabilidade do então presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o economista Octávio Ferreira Lima, em não estabelecer o diálogo com os povos indígenas em conflitos, como na Bahia e no Mato Grosso. Em discurso na Câmara Federal, Juruna interpelou os deputados: “Sabem quem manda no Brasil? Quem manda é americano, alemão, japonês. Eu quero que o brasileiro assuma o Brasil” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 4).

Ao mesmo tempo, o jornal tinha por objetivo articular os fatos nacionais aos internacionais, especialmente às lutas dos povos pelo desenvolvimento independente e justiça social (MOREIRA, 11-22/04/1984: p. 2). Essa preocupação com a política internacional decorria da experiência jornalística dos Cadernos do Terceiro Mundo, publicados, inicialmente, na Argentina (1974), relançados no México (1978), em Portugal e África (1978) e, depois, no Brasil (1980), “cobrindo a temática internacional a partir da ótica de cientistas políticos, jornalistas e lideranças dos países do Sul” (BISSIO, 2015: p. 21). A editora, que publicava o jornal, mantinha também a periodicidade dos referidos cadernos, compondo um quadro editorial preocupado com a comunicação Sul-Sul.

No exemplar, Herbert Souza traçou um retrato imaginário de como seria o Brasil se o golpe de 1964 tivesse sido desarticulado, acreditando que estaríamos bem melhor do que a crise econômica vivenciada à época. Imaginariamente, tínhamos superado a ação golpista com a intervenção combinada entre partidos e movimentos populares, em aliança com o governo de Goulart, afastando os militares mais conservadores e ligados ao “IPES e companhia”. A reforma agrária era aprovada no primeiro semestre de 1965, proporcionando a democratização do acesso à terra e a ampliação do mercado interno. O coronelismo foi sepultado sem flores, nem velas. A reforma urbana complementou a melhoria da vida dos setores populares, com a solução do problema da casa própria. Ao mesmo tempo, o planejamento urbano incorporou a conservação da natureza como elemento obrigatório. A descentralização industrial contribuiu para a diminuição das desigualdades regionais. A subordinação dos interesses internacionais às necessidades nacionais foi instituída com a nova Lei do Capital Estrangeiro e o Código de Conduta para as Empresas Transnacionais. A democracia avançou com o fortalecimento da sociedade civil, tendo o município como centro fundamental de ação do Estado, ao mesmo tempo houve a democratização dos meios de informação. Portanto, a “democracia que parecia impossível foi sendo construída por seus produtores naturais, o movimento popular” (SOUZA, 11-22/04/1984: p. 2).

Esse sonho imaginário, contudo, não espelhava a realidade do país, como demonstravam as notícias sobre a crise econômica, que combinava estagnação e inflação, mas nem tudo estava perdido, pois a mobilização popular se materializava em verdadeira “apoteose das diretas”, na maior manifestação da História do Brasil. Para o locutor oficial da campanha, Osmar Santos, “O coração do Brasil está aqui”, quando a Avenida Presidente Vargas se transformou na “Avenida das Diretas”, com a presença “mais de um milhão de pessoas (...) [em] todos os espaços da avenida”. (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 7).

A vertigem dos dias da campanha fez com que se acreditasse que “o golpe de misericórdia na ditadura militar estava ao alcance das nossas mãos” e o jornal reproduzia essa sensação, adjetivando-o como apoteótico, em um tom otimista de que se podia derrotar o colégio eleitoral, forjado pela ditadura. Mesmo derrotada em seu objetivo imediato, essa campanha “impôs à democratização brasileira uma nova pauta política” (RODRIGUES, 2003: p. 11 e 14).

Mas o que nos interessa aqui é o caderno Brasil, 1º de Abril, que traz fatos e testemunhos do golpe de 1964, com a intenção de “dizer a verdade” para as novas gerações, “que não viveram esses episódios” ou que “não tiveram pela consciência” daquele processo traumático (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 17-28).

Segundo o jornal, a “história da conspiração que levou ao golpe de 1964 está contada apenas em parte, e como os fornecedores de documentos são justamente os que nela estavam envolvidos, tem-se por certo que os episódios mais comprometedores ainda permanecem desconhecidos” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 23). Mesmo assim, o caderno especial traz elementos para se pensar o dia que durou vinte e um anos, em uma proposta plural de confronto de ideias entre aqueles que apoiaram e os que combateram o autoritarismo ao longo da ditadura, mas que, no cômputo geral, priorizou a recuperação das “memórias coletivas silenciadas ou deformadas” de parte de políticos, intelectuais, militantes de esquerda e militares perseguidos.

A tônica jornalística girava em torno da defesa das reformas de base do governo João Goulart, pela “extraordinária atualidade da visão política nacional” nas palavras de Valdir Pires, ex-consultor geral da República, à época do golpe. Na reportagem, o débil e instável equilíbrio da democracia no Brasil, após a posse de João Goulart como presidente em 1961, sucumbiu em uma sucessão de eventos, que precipitou o fim de uma época histórica - Comício da Centra do Brasil (13/3/1964), Marcha da Família, com Deus pela Liberdade (19/3/64), Motim dos Marinheiros (25-27/3/64) e a reunião com os sargentos (30/3/64) (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 17).

Para Ricardo Maranhão, a “margem de democracia existente no período mostrou ser suficientemente grande para prejudicar o desenvolvimento do capital monopolista”, especialmente com o avanço da radicalização política das esquerdas brasileiras. Todavia, essas mesmas esquerdas “não puderam impedir que a autonomia relativa do Estado acabasse por transformá-lo em verdadeiro Leviatã do grande capital” (MARANHÃO,1986: p. 294).

O papel da CIA na trama do golpe teve destaque com a disponibilização de documentos da Biblioteca Lyndon Johnson, no Texas, como telegramas que indicavam o general Olímpio Mourão Filho como “líder da organização militar que pretendia depor o Presidente João Goulart”, enviado no dia 4 de maio de 1963, quase um ano antes da efetivação do golpe civil-militar de 1º de abril de 1964 (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 17). Para René Dreifuss, autor do livro 1964, a conquista do Estado, “Apesar de o General Mourão Filho ter desencadeado o golpe, foi sem dúvida a elite orgânica do complexo IPES-IBAD quem colheu os frutos da vitória”, tendo à frente o General Castelo Branco, o General Goubery do Couto e Silva, “quem realizou a parte cerebral do golpe”, e o ipesiano Roberto Campos (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 21).

O apoio do governo norte-americano não se restringiu às articulações de bastidores para a efetivação do golpe, já que foi enviada uma esquadra para o litoral brasileiro às vésperas do 31 de março de 1964. Essa ação foi destacada pelo brigadeiro Francisco Teixeira, à época do golpe, comandante da 3ª. Zona Aérea, no Rio de Janeiro, “convém não esquecer que a esquadra americana navegava em nossa costa, aparentemente preparada para intervir em qualquer eventualidade”. Segundo ele, a organização da resistência militar ao golpe foi infrutífera pela desarticulação dos setores militares que apoiavam o governo. Já da parte dos golpistas, eles “tinham perfeita organização”. Sobre a possibilidade de ataque da esquadrilha de caça às tropas de Mourão, o brigadeiro afirmou que “Os aviões subiriam, mas num determinado momento, teriam que baixar. E aí? Onde?” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 19).

No caderno especial, outros dois outros militares legalistas registraram seus testemunhos em defesa do governo Goulart: General Euriale de Jesus Zerbini e o Brigadeiro Rui Moreira Lima. O primeiro tentou resistir com a Infantaria Divisionária, em Caçapava, interior de São Paulo, mas os prometidos envios de reforços militares não se concretizaram, sendo um dos primeiros cassados da lista de 9 de abril de 1964. O segundo somente entregou o comando da Base de Santa Cruz, no dia 3 de abril de 1964, quando discursou para a tropa, defendendo o governo do presidente deposto. O que lhe rendeu três Inquéritos Policiais Militares e 153 dias de prisão (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 25).

Em seu testemunho sobre o comando da resistência, organizado no Departamento de Correios e Telégrafos, no Rio de Janeiro, Neiva Moreira afirmava que “tínhamos condições concretas de liquidar a conspiração golpista”. Para ele, o “intento golpista de 1961 repetiu-se em 1964 e este, diferentemente daquele, só foi vitorioso por não se defrontar com um comando eficaz de resistência”. Nesse sentido, reiterava a “resistência de Goulart em aceitar qualquer tipo de ação armada”, que, na sua avaliação, foi equivocada, pois, se não queria o derramamento de sangue, “nunca, no Brasil, morreu tanta gente como nesses 20 anos de ditadura militar, de tortura, de fome ou de desespero” e as “sequelas de um golpe militar que poderia ter sido derrotado com muito menos derramamento de sangue” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 20-21).

Considerado como o “filme do momento”, Jango, de Silvio Tendler, foi retratado pelo jornal como uma “reconstituição histórica do filme [que] ajuda a reavivar a memória dos esquecidos, na busca de semelhanças e diferenças” entre o pré-1964 e a campanha das Diretas Já (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 23). O presidente deposto foi retratado “como um homem progressista e nacionalista, dando especial atenção à política externa de seu governo: visita à URSS, visita à China de Mao Tse Tung, ruptura com o alinhamento automático com os EUA, reconhecimento do novo governo cubano, etc.”, compartilhando da visão da esquerda que deu apoio ao governo Jango, especialmente os trabalhistas e os comunistas. Mesmo os depoimentos contrários à essa versão acabaram por reforçá-la na narrativa fílmica (BERNARDET & RAMOS, 1988: p. 44 e 45).

Enquanto diversos setores da sociedade tentavam relegar o presidente Goulart ao esquecimento e ao silêncio, o filme, como objeto de memória, se propunha a recuperar a personagem histórica, exercendo seu papel na formação, reorganização, enquadramento e rearranjo da memória coletiva, especialmente na conjuntura de ascenso da campanha das diretas para presidente da República.

Por conta da entrevista, à época, do ex-cabo José Anselmo ao repórter Octávio Ribeiro, da revista Isto é, há uma matéria em que se construiu a imagem de um traidor, cuja “extrema covardia” foi entregar a própria mulher aos órgãos da repressão, entre centenas de companheiros. Considerado um agente treinado pelo FBI e infiltrado nos movimentos que antecederam o golpe de 1964, esse personagem não deixava dúvidas: “Desde o começo, [estava ali] para trair” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 23).

Por outro lado, o caderno traz testemunhos de militares que apoiaram o golpe civil-militar em 1964, mas que, aos vinte anos do evento, tinham críticas pontuais ao movimento militar. Para o General Ernani Airosa, houve “desvios dos objetivos da Revolução de 31 de março na decretação do Ato Institucional n. 2, de 1966”. Segundo seu depoimento, a partir daí, “ocorreram problemas que causaram a decretação do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 27 e 26).

Segundo o General Andrada Serpa, à época, candidato à presidência do Clube Militar, “decorridos 20 anos, a Revolução de 1964 pertence hoje à História, e só pode ser julgada pela História”. Criticando a incompetência e a corrupção do momento vivido em 1984, o militar defendia as eleições diretas como saída para a crise institucional brasileira, especialmente a “situação aviltante para nossa soberania”, pela dependência ao Fundo Monetário Internacional. No mesmo sentido, as partidárias da Marcha com Deus, pela Pátria e pela Liberdade, em 1964, como D. Alice de Sousa Amaral e D. Julieta Nunes Pereira, também clamavam pelas eleições diretas e contra a “corrupção e incompetência” dos governantes, na fala da primeira, bem como o fato de o Brasil estar “entregue a grupos estrangeiros”, para a segunda. Para ambas, os “militares nos traíram” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 27 e 26).

Em contrapartida, o General César Montagna de Sousa considerava que “o movimento de 31 de março cumpriu plenamente seus objetivos e não se desgastou ao longo dos seus 20 anos de existência”. Para ele, “a Revolução Democrática de 31 de março continua atuante, firme e decidida no caminho da normalidade constitucional e com a missão inarredável de transformar o Brasil numa grande Nação” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 27).

Dentro da proposta de colocar frente a frente os que apoiaram e os que se opuseram ao golpe de 1964, o jornal ouviu políticos e intelectuais de vários matizes ideológicos para compor um quadro plural da conjuntura nos vinte anos do evento. Dos que apoiaram, Magalhães Pinto afirmava que “só um pacto de transição poderá garantir uma saída para a crise brasileira”. Assim, “em primeiro lugar, o restabelecimento da eleição direta, que ‘devolverá ao povo a gestão do seu próprio destino’”. Para Sandra Cavalcanti, o movimento de 1964 objetivava “impedir que o país fosse subjetido (sic) a um golpe (...) e passasse a ser uma ditadura sul-americana, governada por um caudilho”. Com uma tônica de advertência, o Almirante Silvio Heck afirmava que “Ousem ultrapassar os limites do tolerável e verificarão que o 31 de março não acabou” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 28).

Dos opositores ao golpe de 1964, Darcy Ribeiro afirmava que o “Brasil precisa ser passado a limpo. Precisa enfrentar o capital estrangeiro, as multinacionais e fazer uma ampla reforma agrária para salvar os pobres”. Essas ideias já estavam presentes no governo Goulart e permaneciam atuais, pois “1% da população que já era rico em 1964 ficou muito mais rico. E os 50% que já eram pobres tornaram-se mais miseráveis”. Para Giocondo Dias, “O golpe de abril não foi uma quartelada tradicional, mas um intento calculado das elites brasileiras para excluir as massas do processo político”. Para Almino Afonso, o golpe “Acabou matando a democracia, instituindo um sistema repressivo”. Para José Gregori, “Estávamos em pleno regime de reformas e a revolução de 64 significou uma contra-reforma, com o apoio do poder econômico e mesmo da classe média”. Para Nelson Werneck Sodré, “ao contrário de outras intervenções militares anteriormente acontecidas no Brasil, a ação de 1964 contava com sólido apoio externo” (JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS, 11-22/04/1984: p. 28).

Segundo Alessandra Carvalho e Ludmila da Silva Catela, nos vinte anos do golpe, a maioria dos artigos jornalísticos, na grande imprensa, se concentrava em dois momentos históricos distintos da memória da repressão: o governo Médici (“Ame-o ou deixe-o”) e a Campanha das Diretas Já. Em um contexto de crise econômica e do retorno, com a anistia, dos exilados, as campanhas oposicionistas ganharam mais espaço na imprensa, nos vinte anos do golpe, desfazendo certo “otimismo” oficial de outrora (2002: p. 208 e 211), especialmente com as manifestações de rua em defesa das Diretas Já.

Vemos que, apesar da campanha das diretas galvanizar os corações e mentes, a disputa pelos sentidos do evento se fazia presente no caderno especial do jornal, tanto na definição da data “real” (31 de março ou 1 de abril), quanto na sua caracterização como revolução, regime militar ou golpe (CARVALHO e CATELA, 2002: p. 196).

No jornal analisado, podemos identificar que a opção por definir a data de 1 de abril está consolidada no título do próprio caderno, sinalizando a posição dos vencidos daquele acontecimento histórico. Entretanto, a ideia de revolução é compartilhada por militares e alguns civis, inclusive aqueles que se opuseram ao golpe e à ditadura, como José Gregori. Mas, de um modo geral, os opositores reiteravam a “herança maldita” dos anos da ditadura militar, especialmente no que se refere à dívida externa e ao autoritarismo, opinião, em parte, compartilhada até pelo General Serpa, no que se refere à submissão do Estado brasileiro aos interesses das multinacionais (CARDOSO, 2015: p. 399).

Já os militares golpistas se apresentavam “como ‘revolucionários’ ao mesmo tempo em que defendiam a ordem, pois pretendiam modernizar o capitalismo no país sem alterar sua estrutura social. Eram antirreformistas, mas falavam em reformas” (NAPOLITANO, 2015: p. 314). O único registro dessa memória militar foi a do General César Montagna de Sousa, que defendeu o movimento de 31 de março de 1964. Também encontramos uma memória liberal que condenou os desvios do regime, “mas relativizou o golpe” (NAPOLITANO, 2015: p. 319), como foi o caso de Magalhães Pinto.

O conjunto de testemunhos registrados no caderno especial do jornal reiterava que a memória do Golpe de 64 era disputada, naquela conjuntura memorial, a partir dos sentidos da democracia, não obstante a política de esquecimento colocada em prática pela conciliação da transição democrática. De um lado, vimos uma intervenção da memória militar naquela conjuntura em combate contra a imagem dos militares, arranhada pela violência e o terror implementado pela ditadura militar, reafirmando a “Revolução Democrática” e o combate ao comunismo.

De outro, na disputa mnemônica entre a memória militar e a da esquerda, pelo menos do ponto de vista simbólico, o jornal expressava a capacidade de setores da esquerda em repassar sua memória de 64. Mesmo submetida a uma violência extrema e mantida na clandestinidade, a memória subterrânea dos militantes de esquerda dos anos 1960-1970 soube construir uma rede simbólica e marginal na família e nos círculos de amizades, o que possibilitou a sua emergência no processo de redemocratização, denunciando as cassações, prisões e torturas a que foram submetidos (VASCONCELOS, 1998).

Nesse ensaio histórico, buscamos recuperar a trajetória de um jornal plural, que trouxe significativa contribuição ao debate intelectual no Brasil na transição à democracia, discutindo a lógica da dependência econômica a partir do diálogo com países da América Latina, da África e da Ásia, mas principalmente os sentidos da democracia em um momento decisivo para os contornos da chamada Nova República. Entretanto, essa publicação tem sido preterida por parte dos estudos universitários, já que não encontramos nenhum trabalho sistemático, dando conta de toda a sua trajetória, que relevasse o pluralismo de ideias defendido pelo periódico.

BIBLIOGRAFIA

BERNARDET, Jean Claude & RAMOS, Alcides Freire. Cinema e História do Brasil. São Paulo: Contexto/Editora da USP, 1988.

BISSIO, BEATRIZ. Bandung, Não Alinhados e Mídia: O papel da revista “Cadernos do Terceiro Mundo” no diálogo Sul-Sul. Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais, v. 4, n .8, p. 21-42, jul./dez. 2015.

CANNABRAVA FILHO, Paulo. Morre Neiva Moreira. 10/5/2012 http://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/morte/50024/morre-neiva-moreira Acesso em 03/05/2022.

CARDOSO, Lucileide Costa. 50 anos depois: Discursos de memória e reconstruções históricas sobre o golpe de 1964 e a ditadura brasileira. In: LOFF, Manuel; PIEDADE, Filipe e SOUTELO, Luciana Castro (orgs.). Ditaduras e revolução: democracia e políticas de memória. Lisboa: Almedina, 2015, p. 375-402.

CARVALHO, Alessandra e CATELA, Ludmila da Silva. 31 de marzo de 1964 en Brasil: memorias deshilachadas. In: JELIN, Elizabeth (comp.). Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas “in-felices”. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002, p. 195-244.

GOMES, Ângela de Castro. Brizola e o trabalhismo. In: FREIRE, Américo e FERREIRA, Jorge. A Razão Indignada: Leonel Brizola em dois tempos (1961-1964 e 1979-2004). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS. Ano I, n. 1, 11 a 22/04/1984.

MARANHÃO, Ricardo. O Estado e a Política Populista no Brasil. FAUSTO, Boris (coord.). História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III, v. 3. São Paulo: Difel, 3ª ed., 1986.

MOREIRA, Neiva. O Jornal do País. JORNAL DO PAÍS NAS BANCAS. Ano I, n. 1, 11 a 22/04/1984.

NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014.

RODRIGUES, Alberto Tosi. Diretas Já: O grito preso na garganta. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2003 (Coleção História do Povo Brasileiro).

SENTO-SÉ, João Trajano. As várias cores do socialismo moreno. Anos 90, Porto Alegre, v. 11, n. 19/20, p.49-76, jan./dez. 2004.

VASCONCELOS, José Gerardo. Memórias do Silêncio: Militantes de esquerda no Brasil autoritário. Fortaleza: Editora da UFC, 1998.

WERNECK DA SILVA, José Luiz. A Deformação da História ou Para Não Esquecer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1985 (Coleção Brasil: os anos de autoritarismo).

[1] Professor Titular do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Doutor em História Cultural pela Universidade de Brasília. E-mail: fernandosa@academico.ufs.br. Agradeço a leitura crítica e as sugestões do historiador Ivan Alves Filho.

As eleições como forma superior de luta

Luiz Werneck Vianna, Horizontes democráticos

Será que o Brasil é isso mesmo, indiferente diante da injustiça, chapado sem erguer um dedo em sinal de protesto aos males que lhe são infligidos, engolindo ofensas calado, anômico, abúlico, e que estivemos redondamente enganados quando o imaginávamos, não há muito tempo, pleno de energia e animado para grandes realizações? Quando perdemos os elos que nos vinculavam a nossos maiores e seus feitos exemplares, como os de Mario Andrade, Drummond, Bandeira, Villalobos, Portinari, Niemeyer, Rondon, os tenentes de 22, a Coluna de 24, os do Teatro de Arena, com o Guarnieri e o Vianinha, e com todos aqueles que deixaram em seus rastros a promessa de aqui iria florescer uma sociedade justa e solidária?

Algo de muito grave ocorreu aqui para que nos encontremos na miserável situação do regime Bolsonaro, inimigo do nosso passado, de suas tradições e instituições, que não só quer aviltá-las como erradicar a sua memória para cujo sinistro desígnio já conspira para sua perpetuação. Tal resultado malévolo não é fruto apenas das circunstâncias desafortunadas que nos viram nascer como nação marcada pelo estigma do latifúndio e da escravidão, que ainda nos atormenta, pois ao longo da nossa história, inclusive recentemente, contamos com oportunidades de buscar alternativas benfazejas, que perdemos por incúria.

As eleições já ao alcance da mão nos fornecem mais uma oportunidade para que, dessa vez, afastemos o passivo que continua a nos assombrar abrindo passagem ao que há de novo na nossa sociedade que forças obscurantistas se esforçam em reprimir. O cenário à frente, diversamente dos idos de 1964, inscritos como estamos na geopolítica americana, apresenta possibilidades para que uma coalizão de forças democráticas encontre sua hora e sua vez e enfrente com êxito a fronda reacionária em plena articulação. O embate entre elas transcorre no campo da política, principalmente eleitoral, terreno mais promissor às oposições democráticas do que para seus adversários, que procuram, conscientes disso, levá-lo para outras esferas como evidente em suas arremetidas contra o processo eleitoral e suas instituições.

Nesse sentido, o foco central dos democratas consiste em criar condições para garantir a preservação do calendário eleitoral e se apresentar nas eleições com candidaturas capazes de ampliar nos limites do possível alianças que lhes facultem o sucesso nas urnas, e, mais que isso, por sua envergadura, afastar as eventuais tentativas de impedir a sua conclusão. A aliança entre Lula e Alckmin certamente é um bom começo para esse fim, mas não basta, a gravidade dos riscos a que estamos expostos exige a incorporação de todas as forças vivas da sociedade, dos sindicatos aos movimentos sociais, não podendo faltar as agremiações de estudantes, universitários e secundaristas, fermento sempre presente em nossas lutas libertárias, capazes de evocar em suas manifestações o que fez do Brasil Brasil.

*Texto publicado originalmente no blog Horizontes democrático, de Alberto Aggio

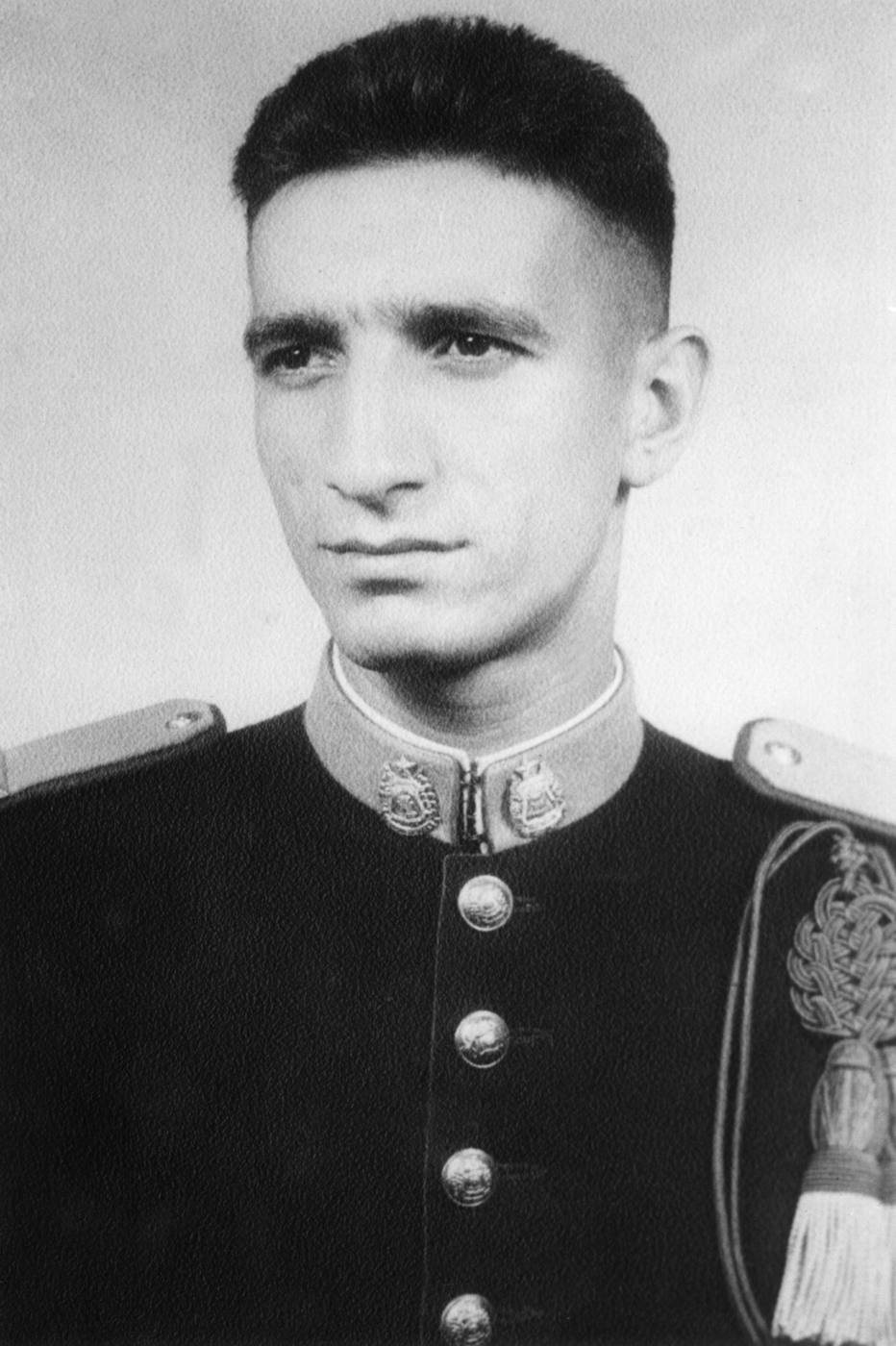

Morte de Lamarca completa 50 anos e atuação na guerrilha ainda incomoda militares

Pressões políticas e jurídicas mantêm em suspenso definição sobre a reparação financeira à viúva e aos dois filhos do capitão

Vinícius Valfré, O Estado de S.Paulo

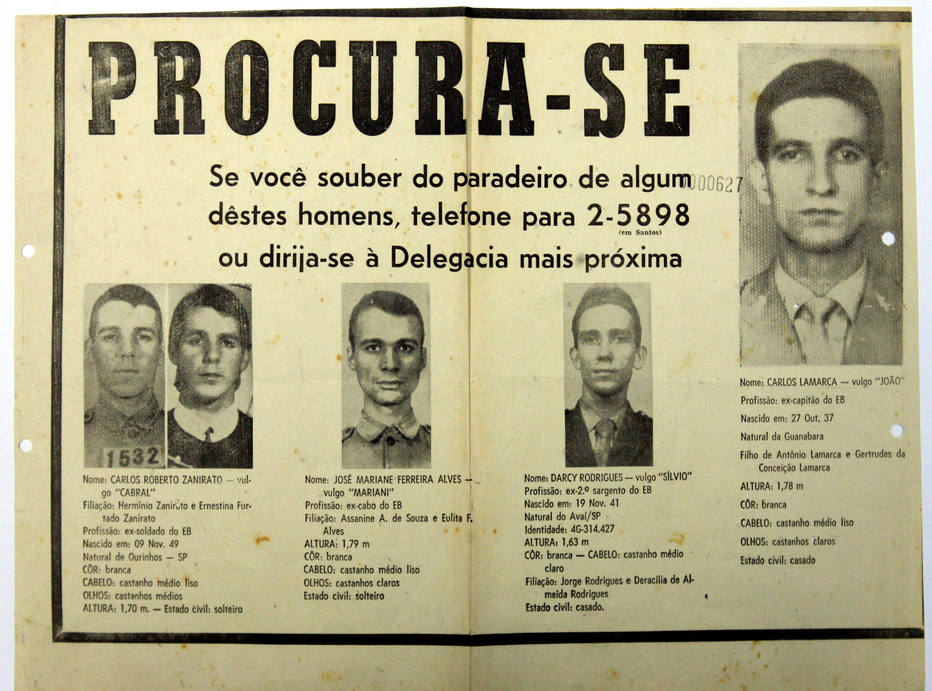

BRASÍLIA - Há exatos 50 anos, em 17 de setembro de 1971, Carlos Lamarca era metralhado sob a sombra de uma baraúna, no sertão da Bahia. A história do capitão do Exército que desertou para participar da luta armada contra a ditadura ainda provoca desconforto. As Forças Armadas não aceitam a anistia concedida em 2007. Até o presidente Jair Bolsonaro tenta inserir na própria biografia uma suposta contribuição decisiva à captura do combatente.

Pressões políticas e jurídicas mantêm em suspenso a definição sobre a reparação financeira à viúva e aos dois filhos de Lamarca, quase dez anos depois da lei criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2022, que permitiu o pagamento de indenizações a famílias de perseguidos políticos. O processo que discute a indenização entrou na pauta de uma das turmas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nesta semana, mas o julgamento acabou adiado, sem data para ser retomado. A depender do desfecho, o caso ainda pode ir ao plenário e, em seguida, às instâncias superiores.

LEIA TAMBÉM

MP investiga demolição do busto de Lamarca em Cajati

Desde 2015 a reparação financeira à família Lamarca está suspensa por decisão do primeiro grau da Justiça Federal do Rio, com determinação para o ressarcimento dos valores recebidos. Duas ações semelhantes, que depois passaram a tramitar unidas, questionam os benefícios. Uma é assinada pelos clubes Militar, da Aeronáutica e Naval, que defendem interesses de militares da reserva. A outra foi movida pelo advogado João Henrique Freitas, hoje chefe da Assessoria Especial de Jair Bolsonaro e presidente da Comissão da Anistia.

A mesma comissão, em 2007, reconheceu como anistiados o capitão Lamarca; a viúva, Maria Pavan; e os filhos César e Cláudia. Determinou o pagamento de R$ 100 mil a cada um deles, a título indenizatório, uma reparação econômica à viúva, de R$ 902 mil, a promoção do capitão a coronel e a fixação da pensão em valor correspondente ao ganho de um general de brigada.

Maria e César vivem hoje em Portugal. Claudia, no Brasil. Procurados, não quiseram comentar a data histórica nem o processo que se arrasta na Justiça. Sem ligação com as bandeiras de Lamarca, os três se exilaram em Cubapouco antes de ele optar por combater a ditadura, em 1969, e foram monitorados pelo Serviço Nacional de Informações (SNI), no exterior e depois do retorno ao Brasil.

Os advogados do Clube Militar esperam a manutenção da decisão de primeiro grau. “A expectativa que a gente tem é a de que seja mantida a sentença. Pelo nosso entendimento, o que ocorreu é que o ex-capitão cometeu deserção e furto de armamento. Não foi afastado das fileiras do Exército por perseguição política, mas por crimes julgados pela Justiça Militar”, comentou Alexandre Fortes da Costa.

Por sua vez, o presidente da Comissão de Anistia em 2007 Paulo Abrão afirma que, independentemente do “juízo de valor” das práticas de Lamarca, é “dever” do Estado promover a reparação. “Me parece muito sintomático que estejamos em pleno 2021 criando obstáculos para complementar o ciclo da reconciliação nacional.”

Caçada. Lamarca é um dos adversários da ditadura mais lembrados por Jair Bolsonaro, para quem a figura histórica não passa de um terrorista da pior espécie que matou um tenente do Exército enquanto fugia de um cerco. Como deputado, dedicou entrevistas e discursos contra o ex-militar. Na disputa à Presidência em 2018, apresentou a versão de que embrenhou-se nas matas de Eldorado, região do Vale do Ribeira, onde cresceu, na caçada a Lamarca. “Eu participei da luta armada no Vale do Ribeira, na caça do Lamarca (...). Esse grupo do Lamarca era o mesmo grupo da Dilma Rousseff”, disse, em entrevista ao Roda Viva, em julho de 2018.

Em 1969, Lamarca fugiu do quartel, no bairro de Quitaúna, em Osasco (SP), numa Kombi carregada de fuzis e metralhadoras. No ano seguinte, ele e mais sete guerrilheiros da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) passaram em fuga por Eldorado. Jair Bolsonaro tinha 15 anos recém completados. O presidente narra que os militares que participaram de confrontos com Lamarca na cidade ganharam prestígio. E foi deles que recebeu recomendações para seguir a carreira militar. Ainda que Bolsonaro tenha oferecido alguma contribuição – algo do que não existe registros, e considerado pouco crível por especialistas –, quase nada adiantou. Lamarca ainda estaria livre por quase um ano e meio.

Anistia. Ministro da Justiça à época em que a anistia foi concedida a Lamarca, Tarso Genro afirma que a condição foi atestada não a partir dos feitos do ex-capitão, mas por conta do tratamento dado a ele pelo Estado. “O assassinato de Lamarca foi feito fora das regras da própria ditadura. Portanto, ele tem que ser anistiado. Sofreu a punição máxima, assassinato a sangue frio”, diz. “Com essa formulação, queríamos criar uma concepção dialógica dentro da transição, para que ocorressem duas coisas: as pessoas que sofreram as agruras da perseguição fossem assistidas e as pessoas que se comportam fora da legalidade do próprio regime fossem responsabilizadas”, ressalta. “O que ocorreu, apesar do nosso esforço, foi o contrário.”

Homenagens na Bahia

O 17 de setembro é feriado em Brotas de Macaúbas e em Ipupiara, cidades vizinhas localizadas no sertão da Bahia, a cerca de 600 quilômetros de Salvador. Foi nessa região que Lamarca escreveu seu último capítulo e entrou para o imaginário local.

Assim como ele, por exemplo, o sindicalista José Campos Barreto também é lembrado e homenageado até hoje. Natural de Brotas, Zequinha, como era conhecido, liderou importantes greves em Osasco (SP) no fim dos anos 1960 e, mais tarde, integrou os quadros da VPR. Ele e Lamarca foram capturados juntos, após dias de fuga pela caatinga à base de rapadura.

Uma grande operação liderada pelo major Nilton Cerqueira foi montada para dar fim a ambos, mortos a tiros em um distrito de Ipupiara e expostos em um campo de futebol da comunidade de Brotas.

Irmão de Zequinha, Olderico Campos, 73, conta que os militares espalharam muitas “fake news” para convencer os locais a darem informações que levassem ao paradeiro de ambos. “A elite da repressão veio toda para Brotas, o ponto central deles foi aqui. Eles colocavam na cabeça das pessoas que Lamarca tinha uma bomba que, se soltasse, não sobraria uma pessoa, uma cabeça de gado, num raio de 20 quilômetros”, lembra.

Sabendo da perseguição ao irmão, Olderico, com 23 anos, chegou a trocar tiros com os militares. Foi ferido na mão e no rosto e torturado na propriedade da família. O irmão Otoniel, de 20 anos, foi morto a tiros. Aposentado e dono de uma pequena propriedade rural, Olderico conta que costuma receber admiradores de Lamarca e Zequinha que visitam a região para reconstituir os últimos passos e render homenagens à dupla. “Eu tenho admiração profunda por aquela força, intelectual e física. Eu não ia brigar com o esquadrão da morte por qualquer coisa, não é? Considero Zequinha como vivo. Nenhum dos dois, nem Zequinha nem Lamarca, a gente chama de finado”, disse.

A principal homenagem anual parte da Igreja Católica. O bispo da Diocese de Barra, Dom Luiz Cappio, 74, que ficou conhecido nacionalmente pelas greves de fome que fez contra a transposição do Rio São Francisco no início dos anos 2000, organiza uma procissão seguida de missa acompanhada por moradores de Ipupiara. Por iniciativa do sacerdote, foi construído no local em que os dois foram mortos o Memorial dos Mártires, em homenagem a Lamarca, Zequinha e outros quatro filhos da cidade que lutaram contra a ditadura. “Fazemos isso há aproximadamente 20 anos. Sempre tem pessoas de fora, a palavra é aberta. As pessoas dão seus testemunhos”, destacou o religioso. “No começo houve resistências, mas hoje já faz parte da opinião pública de toda aquela região o valor dessas pessoas.

”NOTÍCIAS RELACIONADAS

- MP investiga demolição do busto de Lamarca em Cajati

- Bolsonaro diz que denúncias de tortura na ditadura são 'tudo cascata para ganhar indenização'

- Depois do presidente, bolsonaristas também usam dados falsos para atacar Miriam Leitão

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,morte-de-lamarca-completa-50-anos-e-atuacao-na-guerrilha-ainda-incomoda-militares,70003842886

Vladimir Safatle: A segunda fase do regime militar

O Brasil acaba de apresentar ao mundo mais uma de suas invenções, a saber, um regime militar sem golpe. Mas devemos ainda falar em regime militar porque temos, inicialmente, a ocupação do Estado pelo aparelho militar e seu ideário

O Brasil tem certa vocação para a invenção. Fomos um país criado a partir de um experimento econômico: o latifúndio escravocrata primário exportador. Em nenhum outro lugar do globo tal experimento foi desenvolvido em tão larga escala. 35% de todos os sujeitos escravizados na África e direcionados às Américas aportaram aqui. Fomos também os responsáveis, no século XIX, pela junção singular entre escravismo e economia integrada ao “liberalismo concorrencial”. Mais próximo, conseguimos criar uma ditadura militar primorosa na arte de durar. A mais longa ditadura militar da América no ciclo que começa nos anos 60, capaz de entender que só duraria se preservasse algum nível de pantomima democrática. Tínhamos eleições, partido de oposição, Congresso em funcionamento na maior parte do tempo, tortura, livros de Marx vendidos nas bancas, corpos desaparecidos, estupros de opositoras, censura. Tudo ao mesmo tempo.

Há de se admirar essa engenharia brasileira do terror de Estado. Ela conseguiu preservar todas as peças do dispositivo empresarial-militar, mesmo durante trinta anos de período pós-ditadura. Ela conseguiu ainda preservar toda a força de terror administrada pelas polícias e suas milícias contra as populações vulneráveis em sua guerra civil cotidiana. Elementos fundamentais do aparato jurídico institucional criado sob ditadura continuaram vigentes. O Brasil mostra como nenhum outro país que desenvolvimento capitalista é outro nome para guerra de espoliação máxima, de medo e de depredação contra uma natureza que não se submete facilmente à condição de propriedade privada.

Dentro dessa tecnologia de poder, o Brasil acaba de apresentar ao mundo mais uma de suas invenção, a saber, um regime militar sem golpe militar. O que temos atualmente é algo muito próximo a um regime militar que não usou golpes militares clássicos para ser implementado. Entenda-se por “clássico” nesse contexto, ocupações de poder feitas através do deslocamento de tropas e uso explícito da violência.

Mas devemos ainda falar em regime militar porque temos, inicialmente, a ocupação do Estado pelo aparelho militar e seu ideário. Por mais que a narrativa vendida seja outra, Jair Bolsonaro é a encarnação direta do ideário militar nacional. Para além dos mais de 7.000 militares na gestão do Estado, desde o Ministério da Saúde, até as Comunicações e a Petrobrás, temos o deslocamento das Forças Armadas para o centro do poder com o intuito de garantir as condições para um processo brutalizado de acumulação primitiva, de espoliação de terras e concentração de renda.

O Brasil assiste a uma nova fase de concentração de renda, e a ameaça de sublevação popular que normalmente acompanha tais momentos, exige das Forças Armadas sua presença direta no Estado, a fim de intensificar a guerra civil contra populações vulneráveis. Essa concentração volta em seus moldes tradicionais, como o colonialismo interno que leva a predação da natureza, escondida sob a capa do desenvolvimento, para espaços cada vez mais amplos. Colonialismo que intensifica os incêndios contra povos originários e florestas.

Processo que, por sua vez, exige a mobilização contínua da perseguição e pressão de setores com potencial de sublevação, no que vemos a utilidade da eterna luta contra o comunismo (o único inimigo que, no século XX, efetivamente foi capaz de usar a guerra contra quem gerencia a guerra civil social). Por fim, as Forças Armadas ocupam o Estado tendo em vista a militarização da vida social, seja através da generalização extensiva de “formações militares” (segundo o projeto de paulatinamente transformar escolas públicas em escolas militares), seja através da organização armada e generalizada de grupos paramilitares de apoio.

Mas isso que nos anos sessenta obrigou a organização de um golpe clássico de Estado foi imposto agora através de uma lógica extremamente astuta de “custo menor”. São sucessões de operações relativamente regionais que, paulatinamente, deslocam o poder para o horizonte gerencial militar, fazendo com que ele avance mesmo que pareça não estar lá. Como já se disse mais de uma vez, uma das maiores astúcias do diabo é levar-nos a acreditar que ele não existe.

Primeiro, era necessário impedir que a eleição de 2018 ocorresse. O custo de uma simples suspensão de eleições presidenciais seria enorme, arcaico, desnecessário. Mas havia algo mais astuto: um tuíte, um simples tuíte das Forças Armadas ameaçando o Poder Judiciário caso o candidato indesejável pudesse concorrer. Além do tuíte, um processo jurídico “contra a corrupção” capaz até mesmo de anexar depoimentos de pessoas que nunca deram depoimento algum. Um processo incensado por setores hegemônicos da imprensa e seus interesses inconfessos pela radicalização do processo de acumulação primitiva da classe trabalhadora espoliada. Assim, a eleição estaria assegurada no bom e velho modelo da República Velha onde os embates já estavam decididos de antemão. Afinal, para que um golpe clássico se a possibilidade de preparar resultados favoráveis está à mão?

Mas a ocupação do Estado exigiria o abandono dos aliados que acreditavam que seriam convidados para sentar à mesa principal da gestão do poder. Como na ditadura militar, quando os civis descobriram que haviam se tornados atores secundários através do veto a Pedro Aleixo ocupar a presidência da República, todos aqueles que pavimentaram esse caminho foram enterrados sob o asfalto que eles mesmos esquentaram. De Eduardo Cunha aos degenerados da Lava Jato, da própria imprensa ao “centro democrático”: todos foram deixados para trás até que acordássemos em um regime militar em pleno século XXI.

Ainda na lógica do “custo menor” havia dois problemas a resolver. O primeiro era a censura. Mas “censura” é, mais uma vez, algo arcaico, custoso e, principalmente, desnecessário. O poder só procura censurar quando teme a força da palavra. Melhor seria operar através de uma “usura” da palavra. Tirar a força da palavra, criar paralisia em seu uso, ao invés de simplesmente censura-la. Uma paralisia criada pela inversão constante de seu significado. Usar “liberdade” para descrever a indiferença em relação ao genocídio de Estado diante da pior pandemia da história recente, usar “ditadura” para descrever exigências mínimas de solidariedade social diante da catástrofe, usar “coragem” quando se quer mostrar o descaso com quem não pode ter acesso ao sistema privado de saúde para sobreviver, usar “doutrinação” onde outros falam de pensamento crítico. Há de se lembrar que era George Orwell quem fazia os habitantes da Eurásia gritarem: “ignorância é força, liberdade é escravidão”.

Se 30% da população participasse dessas estratégias de usura da palavra o processo político estaria paralisado. E não seria difícil contar com esses 30%. Quem conhece a história brasileira sabe que eles nunca faltariam ao seu dever. Enquanto isto, o resto perderia seu tempo a espera de “frentes amplas” que nunca aconteceriam (basta ver quem foi apoiar o candidato do governo nas eleições para a presidência da Câmara) ou discutindo eliminações do BBB na semana em que o Banco Central ganharia sua “autonomia”, ou melhor, sua definitiva servidão aos interesses mais brutais da elite rentista, esses mesmos interesses que são a base da realidade material que sustenta o eixo das formas gerais de espoliação (imaginar que nossa emancipação viria sob formas administradas pela indústria cultural e sua estrutura monopolista articulada aos interesses maiores da elite empresarial ... isso talvez explique o que ocorre quando conceitos como “indústria cultural” são abandonados em prol de práticas que se recusam a problematizar os meios de enunciação).

Mas havia um segundo problema a resolver. Um regime militar não aceita ser deposto. E este ponto volta agora em sua tensão efetiva, principalmente depois da possibilidade de Lula concorrer à presidência novamente. O Brasil conhece atualmente um conflito entre o que poderíamos chamar de “direita oligárquica” (a saber, esse grupo dirigente que deriva das oligarquias locais e seus representantes, a começar pela oligarquia paulista) e uma “extrema-direita popular” (que vem da longa história do fascismo brasileiro). O horizonte convergente de interesses permite a esses dois grupos sentarem-se à mesma mesa quando necessário. Mas tomado o poder, eles também entram em choque, como se mostrou ao longo da história nacional.

O deslocamento de Lula para o centro do jogo eleitoral não foi exatamente resultado de uma pressão popular irresistível, de um clamor irrefreável, mas de uma manobra arriscada de setores da direita oligárquica no poder para conter Bolsonaro em sua escalada fascista, como fizeram em junho quando Queiroz foi enfim “encontrado” em um sítio em Atibaia e o primeiro “enquadre” foi dado.

Com a vitória de Bolsonaro pelo controle da Câmara e do Senado e com sua liberdade absoluta de operação, era necessário um segundo enquadre, e ele foi dado através da ressurreição do único político com estatura eleitoral compatível com Bolsonaro e que parecia capaz de fazer, efetivamente, uma aliança de centro no Brasil com alguma estabilidade. Exatamente nesse momento, o poder Judiciário brasileiro “descobriu” que, afinal, o processo contra Lula era uma aberração jurídica e que ele nunca teve direito efetivo de defesa. Lula apareceu como o único capaz de fazer uma efetiva aliança de centro porque os outros fazem apenas acordos entre oligarcas sem muita densidade popular. Já ele opera por uma versão do “sindicalismo de resultados” que parecia poder funcionar no começo desse século. Por isso, falar em “polarização” chega a ser um desrespeito à inteligência nacional. Lula é a última figura capaz de tentar operar políticas de grande aliança no Brasil. Ele é exatamente o contrário de toda e qualquer “polarização”. Seu governo não nos deixa mentir.

No entanto, como foi dito anteriormente, um regime militar não aceita ser deposto. Em manifestações inéditas na vida política nacional, o dia seguinte ao anúncio de possibilidade de Lula concorrer foi marcado por declarações de militares dizendo ver a volta do ex-presidente como algo inaceitável. O que demonstra como caminhamos para um cenário de confronto e tensão. Quando a ditadura militar foi implementada em 1964, o “centro democrático” (sempre ele) se preparava pela eleição nos próximos anos: Juscelino era o nome principal nessa operação. Tal eleição nunca veio. Sessenta anos depois, os militares aprenderam a fazer isso muito melhor. Eles descobriram que o vocabulário da “inexistência” é muito mais sutil, se habilmente manipulado. Há de se estar preparado para isto.

Vladimir Safatle é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo.

Podcast homenageia 80 anos do poeta Capinan

Artista baiano sempre defendeu a democracia e a justiça social em sua carreira

O poeta, escritor e compositor baiano José Carlos Capinan completou 80 anos, com grandes contribuições para a cultura brasileira. Médico, publicitário e jornalista, fez parcerias com Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Roberto Mendes, Paulinho da Viola, Geraldo Azevedo e João Bosco, entre outros.

Ouça o podcast!

Para homenagear esse importante artista brasileiro, o terceiro episódio do podcast da Rádio FAP debate temas como a história da música popular brasileira, tropicalismo, cultura afro-brasileira, direitos autorais e o cenário da pandemia no Brasil. O programa conta com áudios dos canais Vevo e BeAreYou, no Youtube, além de participações especiais da ativista social Raquel Dias e do músico Armandinho.

O Rádio FAP é publicado semanalmente, às sextas-feiras. O programa tem a produção e apresentação do jornalista João Rodrigues. A edição-executiva é de Renato Ferraz, gerente de Comunicação da FAP.

FAP realiza evento on-line com escritor e compositor José Carlos Capinan

Letrista receberá homenagem da fundação, no dia 7 de abril, às 17 horas

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

O poeta, escritor e compositor José Carlos Capinan mantém a celebração de seus 80 anos, completados em 19 de fevereiro, marcando a trajetória aliada à força das palavras para mover a cultura, a poesia, a música e a literatura brasileiras. Sempre defendeu a democracia e a justiça social.

Nascido em 1941 em arraial de Três Rios (BA), mas registrado na vizinha cidade litorânea da Esplanada, Capinan ganhou notoriedade pelas letras de músicas que escreveu para compositores nacionalmente conhecidos.

Confira o vídeo!

Entre eles estão Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Jards Macalé, Paulinho da Viola, Geraldo Azevedo, João Bosco, Roberto Mendes, entre outros destacados nomes.

Por causa de sua grande contribuição para o país, Capinan, que também é jornalista, vai receber homenagem da FAP (Fundação Astrojildo Pereira), em evento on-line, no dia 7 de abril (quarta-feira), a partir das 17 horas.

Com o nome “Capinan 80 anos: Vida e poesia. Uma conversa com o poeta, compositor e escritor José Carlos Capinan”, o encontro virtual será transmitido pelo site e canal da FAP no Youtube, assim como no perfil da entidade no Facebook, simultaneamente.

Resistência à ditadura militar

Mais do que qualquer descrição, a palavra resistência é a que mais bem resume Capinan. Em 1964, ano de início da ditadura militar, Capinan chegou a São Paulo (SP), a partir de Salvador (BA), onde já havia se envolvido com teatro e política estudantil.

Em meio à repressão política, colheu sua ascensão como letrista da MPB, criada e projetada a partir de 1965 em festivais. Capinan teve formação ideológica em CPCs (Centros Populares de Cultura) da UNE (União Nacional dos Estudantes) de Salvador (BA), cidade para a qual, em 1960, ele havia ido estudar direito em universidade da capital baiana. Também foi militante do PCB (Partido Comunista Brasileiro).

Capinan participou, desde a década de 1960, de todos os eventos culturais mais importantes do país, do movimento tropicalista até os dias de hoje. Ele é do Conselho Editorial da Revista Política Democrática.

A seguir, veja os participantes do evento on-line em homenagem a Capinan.

George Gurgel de Oliveira: da UFBA, da cátedra da Unesco em Sustentabilidade. Conselheiro da FAP e do Museu da Cultura Afro-brasileira da Bahia.

Ivan Alves Filho: historiador, jornalista e documentarista brasileiro.

Luiz Sergio Henriques: ensaísta e tradutor

Martim Cesar Feijó: doutor em comunicação pela ECA-USP e professor de comunicação comparada na FAAP. É autor, entre outros, de O que é política cultural (1983), Formação política de Astrojildo Pereira (1985) e 1932: a guerra civil paulista (1998, em parceria com Noé Gertel).

Raquel Nascimento: Gestora pública, ativista social, gerente de suporte técnico no Projeto Awurê e conselheira da FAP.

Serviço

Capinan 80 anos: Vida e poesia. Uma conversa com o poeta, compositor e escritor José Carlos Capinan

Onde assistir:

Site da FAP: www.fundacaoastrojildo.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/facefap

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCg6pgx07PmKFCNLK5K1HubA

FAP conclama defesa da democracia e mostra preocupação com avanço da pandemia

Em nota pública, Fundação Astrojildo Pereira lamenta perda de milhares de vidas para a Covid-19

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

O presidente do Conselho Curador da FAP (Fundação Astrojildo Pereira), Luciano Rezende, e o diretor-geral da entidade, Caetano Araújo, divulgaram nota, nesta quarta-feira (31/3), em defesa da democracia e para reforçar preocupação com o avanço da Covid-19. A data marca os 57 anos da instalação da ditadura militar no país, que durou de 1964 a 1985.

Na nota, os representantes da entidade, que é vinculada ao Cidadania, criticam o negacionismo da pandemia, assumido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A doença já matou quase 320 mil pessoas no Brasil, que, segundo a nota, está estagnado economicamente e deixa desamparadas pessoas que precisam de auxílio emergencial.

“A recuperação sustentável tem como condição o equacionamento da crise sanitária, e o auxílio emergencial, fundamental para a sobrevivência dos brasileiros e a manutenção de alguma atividade econômica no ano que passou, pode ser reduzido nos próximos meses, nos seus valores e no seu alcance”, afirma um trecho.

Com o país tomado por intranquilidade, segundo a nota, a FAP manifesta, publicamente, sua grande aflição com o avanço da pandemia e critica a criação de um ambiente hostil no país, “em que, diariamente, se estimula confrontos entre poderes, instituições e sociedade, colocando em risco a ordem democrática”.

A seguir, leia a nota na íntegra.

Nota pública em defesa da vida e da democracia

Assistimos nos últimos dias ao acúmulo de péssimas notícias para todos nós, cidadãos brasileiros. No que respeita à crise sanitária, o número de novos casos da pandemia e de óbitos dela decorrente aumenta assustadoramente.

Há poucos dias oscilávamos em torno da marca, já inaceitável, de duas mil mortes ao dia. Hoje estamos perto de dobrar esse número e não temos sinal algum de reversão dessa tendência.

O negacionismo assumido pelo Presidente da República, devido a sua função de liderança da nação, agrava a má gestão da pandemia, que cobra seu preço.

Tampouco são animadoras as notícias vindas da economia. A estagnação prossegue, a recuperação sustentável tem como condição o equacionamento da crise sanitária, e o auxílio emergencial, fundamental para a sobrevivência dos brasileiros e a manutenção de alguma atividade econômica no ano que passou, pode ser reduzido nos próximos meses, nos seus valores e no seu alcance.

Finalmente, no que se refere à política, vimos uma série de episódios de confronto e instabilidade entre instituições.

Como exemplo, o discurso que estimula a convocação reiterada para a ocupação das ruas, em várias cidades, de manifestantes contra as ações tomadas para combater o avanço do vírus e suas consequências.

Nesse clima de confronto, houve ainda a provocação racista, no recinto do Senado Federal, feita por um influente personagem palaciano.

Finalmente, a mudança repentina do ministério, a partir da demissão do Ministro da Defesa, seguida pela substituição dos três comandantes das Forças Armadas.

Fatos que colocam em risco o equilíbrio das três Forças, no desempenho de suas importantes funções constitucionais.

Neste quadro de complexidade e intranquilidade, a Fundação Astrojildo Pereira vem manifestar de público sua grande preocupação com o avanço da pandemia, a perda de centenas de milhares de vidas, dor, sofrimento nas famílias brasileiras e as graves consequências sociais e econômicas que já se consolidam, em um ambiente em que diariamente se estimulam confrontos entre poderes, instituições e sociedade, colocando em risco a ordem democrática.

Conclamamos também o conjunto dos cidadãos, os partidos políticos, os mandatários eleitos, as organizações da sociedade civil a cerrar fileiras em defesa da democracia no Brasil.

Brasília, 31 de março de 2021

Luciano Rezende

Presidente do Conselho Curador da Fundação Astrojildo Pereira

Caetano Araújo

Diretor da Fundação Astrojildo Pereira

Tibério Canuto: Reflexões de um ex-cabo conscrito

Há uma diferença oceânica entre um general de quatro estrelas que galgou a presidência e um ex-capitão baderneiro que também chegou a ser presidente da República. Isso fica muito claro na comparação entre os episódios da demissão de Sílvio Frota e a de Fernando Azevedo. Quando decidiu degolar seu então ministro da Guerra, Geisel previamente assegurou o apoio das principais guarnições militares do país e dos principais comandantes do Exército. Obedeceu uma das leis da guerra: a dissimulação e a surpresa, neutralizando, assim qualquer possibilidade de reação de Sílvio Frota.

Bolsonaro fez o contrário. Articulou o golpe a céu aberto, sem combinar com a cadeia de comando, sem a certeza de que a caserna se submeteria aos seus intentos, com a demissão do ministro da defesa Fernando Azevedo. Militares costumam dar nome às suas operações. O plano de invasão da União Soviética por Hitler se chamava Barbarossa, a da invasão da Normandia Overland. A de Bolsonaro bem poderia se chamar Operação Tabajara, tal o seu resultado desastroso.

Se o objetivo era transformar as Forças Armadas em instituições privadas a serviço de seu projeto de poder, o tiro saiu pela culatra. Em vez de perfilar-se aos seus planos macabros as FFAA se uniram na defesa do seu papel constitucional como instituição do Estado. O inédito pedido de demissão conjunto dos comandantes das três forças tem esse sentido, numa clara demonstração de que a postura profissional do ex-comandante do Exército, general Edson Pujol, sempre esteve respaldada por toda cadeia de comando, composta por 16 generais de quatro estrelas.

Sim, Bolsonaro sai no prejuízo na mais séria crise militar desde 1977. Não só por não ter conseguido seu objetivo de aparelhar as Forças Armadas. Mas porque instalou uma crise que inexistia e que representava até então sua principal base de apoio. O pacto estabelecido em 2018 pelo então comandante Eduardo Villas Boas no qual os militares ingressaram de corpo e alma na campanha do atual presidente na certeza de que controlariam seus “excessos” foi rompido pelo próprio Bolsonaro.

Ainda não está devidamente esclarecido qual será o comportamento de Braga Neto, substituto de Fernando Azevedo. Certamente entrou para atrelar a caserna aos designíos de Bolsonaro. Mas até onde irá, diante da resistência da cadeia de comando? O mais provável é que adote inicialmente uma postura comedida para não tocar fogo no paiol. A ordem do dia sobre 31 de março que assinou teve um tom moderado.

Só a ingenuidade da TV Globo pode considerá-la ruim porque os militares não trataram 1964 como um golpe, não condenaram o AI-5, nem a supressão das liberdades. Isto eles não farão nunca e não nos interessa alimentar esse debate. O positivo é que a nota assinada por Braga Neto era a ordem do dia escrita pelo então ministro da Defesa Fernando Azevedo e ela contém dois pontos positivos. A contextuação do período histórico em que o episódio se deu e o reconhecimento da anistia como importante instrumento para a pacificação do país.

Bolsonaro sai do episódio com o sabor de derrota por ter ignorado a própria história militar brasileira. Desde o advento da República é condição básica para o sucesso do golpe a participação das Forças Armadas como instituição e não apenas de um setor. Todas as tentativas individuais ou de apenas uma corrente militar fracassaram: os 18 do Forte, 1924, Insurreição de 35, a tentativa de golpe dos integralistas em 38, Jacareacanga e Aragarças, entre outros.

Getúlio Vargas implantou o Estado Novo porque contou com as Forças Armadas, como instituição. O golpe de 1964 foi vitorioso porque teve essa característica.

Mianmar não é aqui. Para que um golpe logre êxito, são necessárias condições externas e internas favoráveis, principalmente a última. 1964 aconteceu porque houve uma parte ponderável da sociedade apoiou e participou. Quando Daniel Aarão qualifica 1964 como um golpe cívico-militar não está de todo sem razão.

Sem tais condições, as Forças Armadas não se envolverão em incursões golpistas de Bolsonaro. Dá para pensar um golpe sem o apoio dos empresários? Impossível. Lula não está para os empresários assim como o fantasma do comunismo esteve em 1964. No limite, se não houver uma terceira alternativa, se compõem com Lula porque o governo Bolsonaro é um desastre até para eles.

Existem alguns valores e princípios dos militares que devemos ter em conta. O primeiro deles é a observância à hierarquia, que é basilar para a manutenção da disciplina. De acordo com esse critério, o comandante do Exército é o mais antigo, de acordo com o Almanaque do Exército. A dificuldade de Bolsonaro é nomear um ministro de sua preferência desrespeitando essa norma. Não há general de quatro estrelas “bolsonarista”, embora algum possa ser picado pela mosca azul. Mesmo o seu preferido, general Marcos Freire Gomes, atual comandante do Exército do Nordeste, perfila-se com a postura profissional da cadeia de comando. E para ser nomeado, teria de violar o Almanaque do Exército, “caroneando” quatro generais de quatro estrelas.

O outro valor é o da camaradagem. Isto implica em lealdade com os companheiros. A liderança de Braga Neto será minada porque ele não foi leal com um seu companheiro de ministério – Fernando Azevedo – ao contrário dos três comandantes que se demitiram em desagravo a Azevedo. Braga Neto tem outro problema. Apesar de estar na reserva, é um general de quatro estrelas mais novo do que os que estão na ativa. O problema está criado porque o ministério da Defesa foi “militarizado”. A pasta foi concebida para ser a prevalência do poder civil sobre o poder militar. Por isso, seus comandantes nos governos FHC, Lula e Dilma foram paisanos. A tradição foi rompida por Temer e Bolsonaro.

Não estou dizendo aqui que Bolsonaro não tentará o autogolpe e que não tentará envolver as Forças Armadas em sua aventura. Mas entre querer e poder há uma enorme distância. As chances de sucesso de um golpe a la Trump são muito pequenas, para não dizer nenhuma. Mas ele vai tentar, provavelmente antes da eleição, quando ficar claro que perderá para quem for para o segundo turno.

É risível pensar um golpe apoiado exclusivamente pelas polícias militares. Isto não deu certo nem em 1932, quando a Força Pública de São Paulo era proporcionalmente mais apetrechada do ponto de vista bélico do que são as atuais polícias militares.

Alega-se que Bolsonaro está mais forte porque estreitou os laços com o “centrão”, que agora adentra no Palácio do Planalto por meio da nomeação da deputada Flávia Arruda para a articulação política do governo. Isto serve, até certo ponto e até certo grau, para evitar um pedido de impeachment. Desde sempre o avanço do “Centrão” no aparato governamental é diretamente proporcional ao enfraquecimento do presidente. Foi assim com Dilma e Temer, está sendo assim com Bolsonaro.

Daqui a três meses os políticos começam a se movimentar por aquilo que é seu combustível: a expectativa de poder. Cada vez mais ele foge entre os dedos de Bolsonaro. Nessa toada, se voltarão para Lula, se não for criada uma terceira alternativa.

É possível que tenha dito um monte de besteiras. Não sou um expert em questões militares. Sou apenas um ex-cabo conscrito do Exército. Apenas umas palavrinhas finais.

A oposição presta enorme serviço à nação se não buscar tirar dividendos da crise militar. Sua politização pode levar os militares a se unir no campo oposto. Nesse sentido a iniciativa do PSOL, PT e PSB de entrarem com um novo pedido de impeachment, baseado nas demissões dos quatro militares é ruim. Em vez de unir, vai dividir.

Se alguma frente deve ser costurada no momento, é a ampla frente para que 2022 aconteça. Temos de chegar ao porto seguro da eleição presidencial.

Marcus Oliveira: 1964, ainda precisamos falar disso

Em 1985, o General João Baptista Figueiredo, último dos ditadores brasileiros, recusou-se a passar a faixa presidencial para José Sarney, preferindo sair às escondidas, pelos fundos do Palácio do Planalto. Essa cena é sintomática e marca os dilemas enfrentados no processo de transição para a democracia. Embora a promulgação da Constituição de 1988 tenha sido um avanço imprescindível para a construção de um ordenamento político democrático, o autoritarismo civil e militar permaneceu nos subterrâneos da Nova República. Nos momentos de crise, impulsionados entre tantos outros fatores pelo fracasso do projeto petista, as sombras do autoritarismo adquiriram novas dimensões a partir do momento em que Jair Bolsonaro ascendeu ao poder. Em sua nostalgia da Ditadura Civil-Militar, Bolsonaro revela, além de uma postura antidemocrática, o desejo de rompimento com a estrutura jurídica e política da Nova República. Diante desse passado mal elaborado que persiste, ainda é preciso acionar o combate pela história, memória e democracia.

O Golpe Civil-Militar de março de 1964, além de instaurar um regime ditatorial que duraria mais de duas décadas, interrompeu a experiência democrática em curso no Brasil desde 1946. Apesar das várias crises e de inúmeras tentativas de golpe, a ordem republicana surgida após a queda do Estado Novo estimulou a democratização da sociedade e o protagonismo da sociedade civil. No início dos anos 1960, essa cultura política democrática, fundamental para a manutenção dessa República, foi incapaz de fazer frente ao golpismo de parte das elites e dos militares.

O projeto dos militares, a despeito de suas diferenças internas, ambicionava uma modernização pelo alto, capaz de desmobilizar e controlar os impulsos políticos oriundos da sociedade civil. Nesse sentido, a ordem política e jurídica instaurada a partir dos Atos Institucionais e da Constituição de 1967, apontava precisamente para a construção de um Estado de Exceção marcado pela constante violação das liberdades individuais e dos direitos humanos. No preâmbulo do AI-1, editado em abril de 1964, apesar da manutenção da Constituição de 1946, os militares signatários se arrogam o Poder Constituinte e afirmam sua identidade com a nação brasileira. Nesses termos, a edição do AI-5, em dezembro de 1968, não configurou um golpe dentro do golpe, mas o aprofundamento, pela linha-dura, da excepcionalidade anunciada nos primeiros tempos do regime.

Todavia, o regime procurou mascarar sua própria excepcionalidade por meio da manutenção de determinados aspectos da institucionalidade democrática. Em meio aos mandatos cassados e eleições indiretas para os cargos do Executivo, houve a criação de um sistema bipartidário dividido entre a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), representante das forças institucionais do regime, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), oposição que buscava se organizar politicamente dentro das instâncias institucionais possíveis.

Por outro lado, há uma fragmentação no campo das esquerdas. O Partido Comunista Brasileiro (PCB), um dos atores políticos mais importantes do período, sofre inúmeras cisões internas motivadas por militantes que, inspirados pelos modelos revolucionários cubano e chinês, ingressaram na luta armada. Para os que aderiram às ilusões armadas, a derrubada do regime por meio da via insurrecional não significava a conquista da democracia, mas a possibilidade revolucionária de implementação da ditadura do proletariado. Os pecebistas jamais apoiaram a luta armada, permanecendo na defesa de uma estratégia que visava derrotar politicamente o regime, aprofundando as orientações democráticas que conduziam as ações do partido desde o final dos anos 1950. Em virtude disso, em função da ilegalidade, os comunistas se somaram à luta política do MDB e cumpriram papel significativo na luta pela recuperação da democracia.

A derrota da ditadura militar brasileira começa a ocorrer precisamente nas margens dessa institucionalidade política remanescente. Nos anos 1970, após o extermínio de grande parte dos grupos armados e dos primeiros sinais de crise do “milagre econômico”, a oposição emedebista se fortalece em torno da (anti)candidatura – simbolicamente desafiadora – de Ulysses Guimarães para a presidência da República. Nesse contexto, o MDB conquista importantes avanços no Legislativo e os militares anunciam seu projeto de abertura política.

Com Ernesto Geisel na presidência, a linha-dura representada por Costa e Silva e Médici perdem relevância diante da proposta de uma abertura lenta, gradual e segura. Contudo, isso não implicou o desaparecimento da linha-dura, tampouco a eliminação das arbitrariedades do regime. Concomitantemente a abertura, Vladmir Herzog e dirigentes do Comitê Central do PCB foi assassinada ou teve que ir para o exterior. Nesses termos, a proposta de abertura pensada no governo Geisel marcava a persistência da excepcionalidade do regime e o desejo de controlar o processo de abertura e transição. Para os militares, a desconstrução do aparato autoritário criado ao longo da ditadura deveria obedecer ao ritmo de uma transição delimitada e controlada pelos próprios militares, no qual a oposição deveria cumprir papel secundário. Na transição para os anos 1980, a Lei de Anistia, embora absolva os condenados e processados, pretendeu relegar os crimes e as arbitrariedades ao esquecimento. Por outro lado, o retorno do pluripartidarismo almejava o enfraquecimento do MDB por meio da divisão política dos setores oposicionistas.

Contudo, como atesta Luiz Werneck Vianna, é preciso distinguir projetos políticos e processos históricos. Reforçar essa distinção implica perceber que, apesar do caráter pactuado da transição, o projeto encabeçado pelos militares não foi integralmente vitorioso. As forças oposicionistas, mesmo divididas entre projetos de democracia política e social, foram capazes de disputar politicamente a transição. Em virtude disso, movimentos significativos como as “Diretas Já!” adquirem significados para além dos fracassos e derrotas políticas.

Portanto, o processo histórico de abertura e transição foi resultado dessa complexa trama política na qual diversos projetos se encontravam em disputa. Aqueles que defenderam a política e a democracia ao longo da ditadura militar foram os responsáveis pela elaboração dos caminhos políticos que permitiram a redemocratização do Brasil nos anos 1980. Todavia, a divisão dos atores políticos e a disputa dentro da própria institucionalidade do regime contribuíram para os dilemas vivenciados durante a transição e na Nova República.

Com Bolsonaro, tais dilemas se tornaram mais evidentes e se intensificaram. Vivemos dias atormentados nos quais alguns pensam no rompimento com o ordenamento republicano estabelecido pela Constituição de 1988 enquanto outros reencenam o passado de modo farsesco. Trata-se, ao contrário, de remover os obstáculos ao aprofundamento da democracia de 1988. Para isso, é preciso reconhecer a trajetória histórica que nos fez chegar até aqui, em toda sua complexidade, contradições e limites. É preciso demarcar uma leitura histórica que não oculte o quão trágico foi para a sociedade a ditadura civil-militar e, ao mesmo tempo, valorizar a estratégia política que a conduziu, com êxito, apesar dos percalços, para a democracia da Constituição de 1988.

Míriam Leitão: Direita festiva em negação

É triste ver as Forças Armadas ainda em negação, 55 anos depois. Já Bolsonaro é um caso clínico com sua reverência a ditadores

Hoje é 31 de março. Podia ser um dia qualquer, mas o presidente Jair Bolsonaro o transformou em mais um ponto de atrito, desgaste e divisões no país. Quando o presidente deu a ordem para as “comemorações devidas”, ele reabriu feridas e incomodou até os militares. Eles tentaram encontrar um tom, na ordem do dia e nos eventos, que reafirmasse sua versão sobre os fatos históricos, mas que evitasse a provocação sempre presente nas palavras e atitudes do presidente. Não conseguiram, e o general Leal Pujol acabou repetindo que o Exército de nada se arrepende.

Quando alguém festeja um regime autoritário é porque gostaria que ele se repetisse. Essa é a sombra que fica deste momento direita festiva. A apologia da ditadura foi de uma constância monótona na carreira política de Bolsonaro. Dentro dos quartéis, há pessoas que evoluíram o entendimento para considerar que aquele foi um período triste da história do Brasil, que feriu brasileiros, que não pode se repetir. O problema é que a instituição jamais admitiu qualquer erro. Preferiu cristalizar uma versão que impede a necessária e saudável autocrítica.

A nota do ministro da Defesa e dos comandos militares foi branda. Faz uma digressão histórica, passa por eventos, chega à Guerra Fria para dizer que tanto o “comunismo quanto o nazifacismo passaram a constituir as principais ameaças à liberdade e à democracia”. Diz que nesse ambiente é que se inseriu 1964. E conclui que as Forças Armadas apenas atenderam ao clamor popular e da imprensa. No início da nota, descreve de forma tão pálida os tórridos acontecimentos de 31 de março de 64 que eles ficam irreconhecíveis. O que houve, segundo o texto, foi assim: o Congresso em 2 de abril declarou a vacância do cargo de presidente, no dia 11, Castelo Branco foi eleito presidente e tomou posse no dia 15. No fim, diz que, passados 55 anos, o que as Forças Armadas têm a dizer é que elas “reafirmam o compromisso com a liberdade e a democracia, pelas quais têm lutado ao longo da História.”

O desconcertante é ver as Forças Armadas ainda em negação, 55 anos depois. Os fatos já fazem parte da História, são incontornáveis. As cassações, as mortes, as torturas, o exílio, o fechamento do Congresso, a censura à imprensa,o AI-5 não podem ser negados. Pode-se discutir o contexto. Eles fizeram o que fizeram por querer ou foram peões no tabuleiro do xadrez mundial? Contudo, é forçoso reconhecer o que de fato aconteceu, sob pena de o desvio ser naturalizado, como parte da história e da natureza mesma das Forças Armadas.

Outros países, vizinhos nossos, foram por caminho diverso até à conciliação com a história. Bolsonaro não entendeu que os governos de direita da região querem ser democráticos e não defender um passado indefensável. Ele tem ido em suas viagens espalhando constrangimento entre as autoridades do continente, como fez ao homenagear Alfredo Stroessner, no Paraguai, e Augusto Pinochet, no Chile. Bolsonaro não tem solução. Ele escolheu defender o que houve de pior naquele tempo, tem uma identificação e uma reverência a ditadores e a torturadores que o torna, a esta altura, um caso clínico. Triste é constatar a incapacidade de os militares brasileiros reconhecerem que houve erros e crimes no período de 21 anos em que as Forças Armadas governaram o Brasil.

O general da reserva Rocha Paiva foi escolhido para uma comissão que vai rever a Comissão de Anistia. Quando eu o entrevistei, em 2012, para um documentário sobre o deputado Rubens Paiva, um dos desaparecidos políticos, ele me veio com uma conta macabra. Disse que, se fôssemos pegar os que denunciaram na Justiça Militar que haviam sido torturados e os que o declararam depois, teríamos “uma média de meio torturado por dia a quatro torturados por dia”. Ele concluiu dessa estranha contabilidade que isso era pouco.

Há militares da ativa com pensamentos mais arejados. Eles explicitam o que foi apenas insinuado na nota do ministro da Defesa e dos comandantes militares, que falou em “aprendizados daqueles tempos difíceis”. O problema é o que não está na nota. A negação da realidade é o caminho mais curto para a repetição de tragédias. O nome do que houve é golpe. Ponto. A ele se seguiu uma ditadura. Ponto. Não há uma conversa adulta sobre aquele tempo sem essas duas palavras.

O Globo: Por 30 minutos, comando do Exército 'relembra momento cívico-militar' de 64

Cerimônia no pátio do Comando Militar do Planalto contou com 350 oficiais; no Palácio da Alvorada, Bolsonaro participou de cerimônia

Vinicius Sassine, O Globo

BRASÍLIA - Atendendo à determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Exército realizou nesta sexta-feira cerimônia para "rememorar" os 55 anos do golpe militar de 31 de março de 1964. O ato realizado no pátio do Comando Militar do Planalto começou às 8 horas e durou exatos 30 minutos. O golpe , nas palavras do mestre de cerimônias do evento, virou um “momento cívico-militar”. O aniversário do 31 de março foi “relembrado”, segundo as palavras usadas no evento.